浅析中西方古代自然观异同共41页

- 格式:ppt

- 大小:5.84 MB

- 文档页数:41

中西自然观的对比今天,我们生活在喧闹的都市之中,一方面,都市的繁华为我们提供了物质的富足,但另一方面,也为我们带来了环境的污染以及精神家园的空旷。

这时,自然重新成为了我们向往的对象。

一、西方人眼中的自然源头上讲,西方人不崇尚自然。

西方文化有两个源头——古希腊文化、希伯来文化。

虽然两者文化在西方文化史中斗争多于合作,但对自然的敌视却构成了它们共同的特征。

西方文化自古希腊开始,人类自我中心意识就已经得到了有效的确立。

这期间,希腊神话中坦塔罗斯的受难故事鲜明地表现出古希腊人对自然地不信任和恐惧。

在史诗时代,荷马史诗通篇都是希腊英雄战胜自然灾难的英雄史诗。

《奥德赛》中尤利西斯的返乡之路,实际是一个关于人类如何走向胜利的寓言。

也就是说,只有征服荒蛮的、充满杀机的自然,人类才能找回自己的主体性。

在古希腊,人们对自身的爱超过了一切,人体的美成为一切美的典范。

在古罗马帝国后期,基督教文化慢慢成为西方文化的主体。

在这种以上帝为中心的神本主义精神传统中,自然更没有自己的位置。

《圣经·创世纪》中,上帝在造就了一切之后才造了人,当亚当和夏娃因偷食禁果被逐出伊甸园来到人间,上帝让男人受劳作之苦,让女人受生育之苦。

在一个基督徒眼中,自然是远离上帝的蛮荒之所,是人类受苦受难的流放地,这是基督教对自然环境的评价。

在西方文艺复兴早期的美术作品中,画面以天使、圣母等天国的轮廓为主,比如拉斐尔的《雅典学院》。

文艺复兴后期,随着人文主义的发展,西方人对自然美的关注开始出现了萌芽。

人间的景色出现在绘画中。

达芬奇的《蒙娜丽莎》,画的是佛罗伦萨城的一个世俗妇女,在神秘微笑的背后,我们见到了树林和小溪。

到18世纪的启蒙运动时期,对宗教和理性的双重质疑成了这一时代的精神主流。

对自然地热爱渐渐成为知识分子们具有主导性的精神欲求。

孟德斯鸠写了著名的《波斯人信札》,以写信的方式,对比东方的美好和西方的恶劣。

卢梭把热爱自然作为反对传统的口号,高呼了出来。

浅析中西方古代自然观摘要:本文阐述了中外古代颇具代表性的自然观,中国古代选取老庄的自然观思想,展现出中国古代的自然哲学中朴素辩证法的因素;而西方自然观展现出科学的雏形,逐渐脱离了神话和宗教的范畴,寻求隐含的自然法则;同时指出中西方自然观的特点及意义。

关键词:古代自然观;老庄思想;古希腊朴素自然观自然观,是指人们对自然界的总的看法。

人们对自然界的存在形式、演化方式、运动变化及动力原因的根本看法。

不同时期,不同地域的人自然观也不尽相同。

中国老庄的自然观中国的自然思想的发端当推老庄,《老子》中最先出现“自然”一词,指的是自然而然,与我们现在所说的自然界的具体概念不同,而是指“天地万物形成的自然本质以及天然形态”。

我们都曾好奇万物从何而来,对于宇宙万物的演变,老子给出了“道生一,一生二,二生三,三生万物”的观点,“道”这个概念也是老子的哲学思想体系的核心,无形确是万物之始,这个是一个高度抽象的概念,并不是古希腊哲学家说的“水”“火”之类的元素,然后依据道经所说,“道”这个本原的概念,是通过“观其徼”得到的,是通过对于万物发生发展的细致观察中得出的,道也蕴含着万事万物的种种特性,相互联系以及发展规律。

老子的自然观中包含着朴素辩证法的因素,老子意识到正如光影相伴一样,一切事物都存在正反两面的对立,同时对立面还可以互相转化,并且不是非此即彼,而是即此即彼。

很经典的一个想法就是无是有,有也是无,万物生于有,而有又生于无,只是其中的“无”是表示混沌无绝对规律性,而“有”表示客观存在性。

老子没有直接描述“道”的形状,而是通过类比和寓言来描述“入道”的生命境界,例如经典的无用之用理论,“桂可食,故伐之。

椿树无所可用,所以不夭斤斧,无所困苦,生长不衰”,对于这句话,我翻开了不少解读,有的说人生价值没用才是最有用,感觉是将老子的话直译了,仍然玄而又玄。

后又看到另一种解释,“人死后,化为土壤,重回造化的大冶重新熔造,具有无限可能,有大用。

西方古代自然观和中国古代自然观的异同1 中西自然观历史渊源的差异1.1东方的“天人合一”和西方的主客二分学说毫无疑问,东西方的自然观无疑是奠基在以上的两个观点。

中国自古以来就是传统的农业大国,即所谓“靠天吃饭”。

农业、土地与民生息息相关,所以就形成了“天人合一”这一中国文化的精髓。

即把人与自然视为和谐统一的整体,人类文化与天命自然统一。

“天”是指外在于人类的客观世界, 即大自然界。

“人”则是指人类或人类社会。

所谓“天人之际”则以此为本意。

对天人关系即人与自然关系的理解, 中西方有不同的取向。

如果说, 西方强调对立的一面, 强调人对自然的改造和征服, 那么, 中国哲学则强调天与人统一的一面, 强调人对自然的崇尚和协调。

这里具有典型意义的是道家和儒家的思想。

道家天人合一思想的主旨是崇尚自然,反对对自然的干预,追求对自然本性的顺从。

老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”认为人、地、天都统一于“道”,而“道”又是自然的, 人应当顺应自然, 不可有意作为。

老子反对人为, 所以菲薄智识技巧。

老子自然观的中心是“抱朴”, 返朴归真是他的理想境界。

庄子则将天人对举, 并赞叹自然之伟大, 悲悯人类之渺小。

《庄子·外篇》云:“有天道, 有人道。

无为而尊者, 天道也; 有为而累者, 人道也。

”天道为尊, 人道有累, 庄子主张“不以心捐道, 不以人助天”, 即不以人力改变自然, 这与欧洲近代自然观是迥然而异的。

庄子认为,真正有修养的圣人是不参与大自然的造化过程的, 而是安然地随顺自然, 任变而终, 这就是人与天为一, 如果硬要有所作为, 终究会有不良的结果。

道家的天人合一学说是消极无为的, 在天人关系上, 只见于天而无见于人, 尊天抑人是显而易见的,但是, 庄子明确提出天与人应统一起来,主张人类与大自然的和谐一致, 这表明其消极无为的思想又不乏合理的因素。

儒家的天人合一思想比道家积极得多。

道家的天人合一说完全取消了人的能动性, 顺自然无所为。

邵春涛142200858 化学工程东西方自然观的差异东西方人由于各自生存环境的不同,人们对于自然的理解也存在着差异。

在漫长相对隔绝的历史时期里,各自形成了不同的自然观念。

以中国为代表的东方世界自古以来对自然的态度就是崇尚自然,不违天命,顺其自然,认为在人与自然相处中世界万物都是在不停地循环往复。

概括来说就是“天人合一”。

“天人合一”是一个蕴含古代先人哲学思想的命题。

天,就是大自然;人,就是人类;合,就是互相理解,结成友谊。

其中有“畏天”、“惧天”的含义,认为“天意”难违,“天”是不可抗拒的自然力的表现,推崇“天”的权威,所谓“谋事在人,成事在天”,“知天命”。

因此,人们应“顺天”,不违背自然规律,达到人与自然的和谐相处。

总体来说,中国古代思想家对自然始终抱有一种神秘感,很少提认识自然,改造自然,而大多是建立在对人的自我内心主体的探索上。

通过弘扬主体内心的一种至上之气,圣人便认为可以实现与天地合而为一。

与天地形成统一的整体。

以欧洲为代表的西方人则恰恰相反。

可以说,在西方文明中,人和自然是对立的。

并习惯于把人与自然分隔开来,认为人的思维是独立于自然界之外的客观事物,注重人对大自然的探索,认为人可以通过斗争与努力改造自然甚至是征服自然。

随着科学技术的发展,特别是两次工业革命的发展,西方人认识到自然的变化是有规律的,而规律一旦为人类所认知,就能为人类所用。

西方人从屈服于自然转向了利用科学技术来征服自然、驾驭自然。

避雷针消解了雷电的作用,蒸汽船可以自由驰骋在海洋中。

久而久之,西方人产生了对机械、对科技的迷信,似乎依靠科技和机械就能使自然服从人类的意志,把大自然看成是被动的、被占有的、被征服的对象,这种自然观成为引发西方人生存和发展的动力。

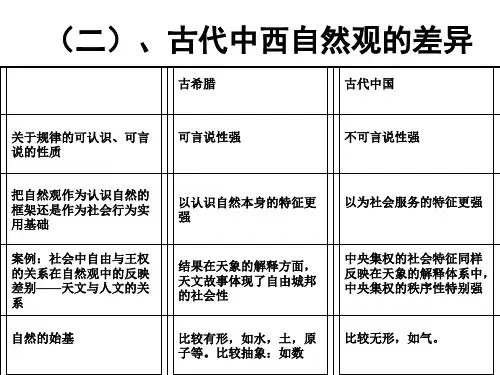

古代中西方自然观的差异(原创)古代中西方自然观的差异摘要:自然观是一种系统的体系,即人们关于自然界的存在、演化的根本观点。

中国古代自然观和以希腊为代表的西方古代自然观有诸多共同之处与差异。

中西方自然观的差异可从人与自然之间的关系、人与人之间的关系这两方面来对照比较。

本文着重于从多方面分析中西方自然观的差异所在,并对中西方自然观的发展方向提出建议。

关键词:自然观;天人合一;主体;客体1. 引言通俗地说,自然观是人们对自然界的总体看法。

严格上来说,自然观是一种系统的体系,即人们关于自然界的存在、演化的根本观点。

中国古代自然观与西方古代自然观分别代表了人类两种典型的文化发展方向,两者之间有着许多相似之处及差异。

2. 古代中西方自然观相似之处西方古代自然观以古希腊为代表。

古希腊自然观特征有:(1)强调物质世界的客观性;自然界统一于一种或几种具体的物质形态;(2)自然界是一个变化不停的过程;(3)万物变化有自己的规律,这种规律是可以认识的,可以言说的。

中西方古代自然观的共同之处在于:(1)总体上都认为自然界是自然而然的。

(2)都是从某种浑沌到秩序的变化发展过程。

(2)是有规律的,客观世界有统一性。

(3)事物普遍联系着,自然界是演化发展的。

中西方古代自然观均从整体上对自然界的本质和规律做直观的考察,勾勒了自然界的总画面,肯定了自然界的物质性和统一性,论述了自然界事物相互联系、相互作用的辩证法,提出了对立面的统一和斗争是世界万物发展变化的内在原因。

但两者有着自身的局限性:(1)质朴性,具体表现是把自然界统一为具体事物;(2)思辨性,具体表现是圆圈式的简单循环;(3)猜测性,具体表现是有启发性,但幼稚,有神秘色彩。

3. 古代中西方自然观不同之处3.1古代中西方自然观的本质区别现代中西方在很多文化上都存在着巨大的区别,这很大程度上源于古代中西方自然观体现在哲学层面的差异性。

在中国传统思想中,人与自然的关系问题是以天人关系的命题表述出来的。

中西自然观的对比中国古代,“天人合一”一直是中国文化主流性的精神传统。

与之相反,在西方文化传统中,自然曾长期被人们当成一种与人对抗的荒蛮的力量来看待,它是需要人征服的对象。

由于传统文化存在的差异,造成中国与西方在自然审美的判断上产生巨大的差异。

标签:自然观差异今天,我们生活在喧闹的都市之中,一方面,都市的繁华为我们提供了物质的富足,但另一方面,也为我们带来了环境的污染以及精神家园的空旷。

这时,自然重新成为了我们向往的对象。

一、西方人眼中的自然源头上讲,西方人不崇尚自然。

西方文化有两个源头——古希腊文化、希伯来文化。

虽然两者文化在西方文化史中斗争多于合作,但对自然的敌视却构成了它们共同的特征。

西方文化自古希腊开始,人类自我中心意识就已经得到了有效的确立。

这期间,希腊神话中坦塔罗斯的受难故事鲜明地表现出古希腊人对自然地不信任和恐惧。

在史诗时代,荷马史诗通篇都是希腊英雄战胜自然灾难的英雄史诗。

《奥德赛》中尤利西斯的返乡之路,实际是一个关于人类如何走向胜利的寓言。

也就是说,只有征服荒蛮的、充满杀机的自然,人类才能找回自己的主体性。

在古希腊,人们对自身的爱超过了一切,人体的美成为一切美的典范。

在古罗马帝国后期,基督教文化慢慢成为西方文化的主体。

在这种以上帝为中心的神本主义精神传统中,自然更没有自己的位置。

《圣经·创世纪》中,上帝在造就了一切之后才造了人,当亚当和夏娃因偷食禁果被逐出伊甸园来到人间,上帝让男人受劳作之苦,让女人受生育之苦。

在一个基督徒眼中,自然是远离上帝的蛮荒之所,是人类受苦受难的流放地,这是基督教对自然环境的评价。

在西方文艺复兴早期的美术作品中,画面以天使、圣母等天国的轮廓为主,比如拉斐尔的《雅典学院》。

文艺复兴后期,随着人文主义的发展,西方人对自然美的关注开始出现了萌芽。

人间的景色出现在绘画中。

达芬奇的《蒙娜丽莎》,画的是佛罗伦萨城的一个世俗妇女,在神秘微笑的背后,我们见到了树林和小溪。

摘要:自然观,指人们对自然界的根本看法,这种看法塑造着某一文化体系的特点。

中西方由于各自生存环境的不同使东西方人们对自然观产生了不同的理解与认识,两种不同的自然观有着不同的表现和影响,对东西方不同自然观的比较与研究不仅有利于我们对以前历史的在认识而且对我们社会现在与将来的发展也很有益处。

本文对中西方自然观的基本内容及由自然观差异所导致的中西方不同的发展模式、发展结果进行了比较,同时也对中西方自然观在现代社会所面临的挑战进行了思考。

关键词: 自然自然观中西方自然观是人们对自然界的总的看法,是世界观的组成部分。

唯物主义认为自然界是不依赖人的意识而独立存在的客观物质世界。

唯心主义认为自然界是精神或上帝的产物。

自然界一切现象都是对立统一的,它们在一定条件下相互转化;自然界的发展是人类社会发展的前提和基础;人对自然界认识的基础是人所引起的自然界的变化。

一、中西方对自然的不同观点中国古代,人们把自然界看作是一个普遍联系、不断运动的整体,由此形成朴素的自然观,如“阴阳说”、“五行说”、“元气说”等。

西方古代,人们认为自然是运动与静止的统一,对立的,辨证的,如“苏格拉底的道德学说”,“柏拉图的理念世界”,“亚里士多德的自然理论”等。

以中国为代表的东方世界自古以来对自然的态度就是崇尚自然,不违天命,顺其自然,认为在人与自然相处中世界万物都是在不停地循环往复,繁衍生息。

如道家就有“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物归于道”的著名论断。

而作为中国传统文化代表的儒家文化亦讲求“天人之际,合二为一”,人与自然和谐相处。

中国文化的最高境界也是讲求“天人合一”,达到人与自然的和谐相处,就是把人与自然看做是和谐统一的整体,认为人应该服从自然,遵循自然的法则已达到最总于自然的和谐相处。

总体来说,中国古代思想家对自然始终抱有一种神秘感,很少提认识自然、改造自然,而大多是建立在对人的自我内心主体的探索上。

通过弘扬主体内心的一种至刚至上的阳刚之气,圣人便认为可以实现与天地合而为一。

中国古代自然观与古希腊自然观的异同古代希腊唯物主义者以天才的直觉方式提出一种素朴辩证法的自然观。

其基本内容主要有3个方面:①设想万物的始基是某种东西。

早期的唯物主义者大都认为这种始基是可以感知的具体东西,如水、气和火等等。

后来的唯物主义者认为万物的本原是只能用把握的物质微粒,例如提出的“种子”和所谓的原子。

②大都用物质本原固有的内部矛盾,诸如气的稀散和凝聚、对立面的斗争以及原子的集结和疏散等,说明自然事物不断产生、发展和消灭的过程。

但也有少数唯物主义者陷于外因论,例如,在说明水、气、火、土4种元素的结合与离散时,就诉诸爱和恨两种外在力量;在解释数目无限、性质各异的种子组成各种自然事物时,阿那克萨戈拉将它归因于外在的“”的推动。

③认为自然界的运动是从本原产生出万物、万物又复归于本原的合乎规律的过程,它既有从简到繁的进化,也有从繁到简的退化。

但有些唯物主义者却带有循环论的色彩,如认为世界周而复始地变化着;也有的表现出宿命论的缺陷,如德谟克利特认为原子只有作直线下降运动的必然性。

伊壁鸠鲁(见纠正了这个错误,认为原子在降落中会由于自身的原因而发生偏离,从而揭示出规则运动通过不规则运动实现的运动法则,确认了原子运动中的统一。

古希腊唯心主义者提出了另一种自然观。

毕达哥拉(见)主张,万物由数产生,按照特定的比例构成和谐的秩序。

认为,变动不居的具体事物是虚妄不实的,不变不动的抽象才是真实的。

认为,万物是由神创造和安排的,并体现了神的目的。

在看来,具体事物组成的感性世界是从世界派生出来的。

这种唯心主义自然观尽管包含某些合理成分,如毕达哥拉认为天体按成比例的距离围绕中心火而运转,巴门尼德则涉及了运动的连续性与间断性、相对性与绝对性的矛盾等。

但整个来说却是的。

自然观动摇于唯物主义和唯心主义、和形而上学之间。

他在其自然哲学中,一方面认为万物的基础是原始物质,它具有热和冷、干和湿的对立特性,它们相互结合就形成火、气、土、水四种元素,从而构成整个自然界;另一方面又认为天宇和星球是由非物质的神圣以太构成的,否定物质的统一性。

论中西方古代自然观的异同作者:熊欢来源:《科教导刊·电子版》2018年第19期摘要本文从古代西方和古代中国对世界本原、物质与精神关系的看法,对自然的态度及各自文人的自然观,初步探讨了西方古代自然观和中国古代自然观的异同。

关键词西方古代中国古代自然观中图分类号:B017 文献标识码:A自然观是指人们对自然界的总的看法。

它是世界观的组成部分。

古代中国文化和古希腊文化是古代自然科学技术辉煌成就的标志之一,是人类古代精神文明和物质文明的象征。

然而由于产生环境不同,西方自然观和中国古代自然观既有相同之处,也有不同之处。

古代的中国,气候温和、风调雨顺、自然环境优越,农业文明早热且长期稳定发展,人们只需要适应自然就能衣食无忧,各民族在内向的地理环境中相互融合,形成了以“天人合一”为特点的朴素自然观,而欧洲的古代气候恶劣,平原少山多,依海而居形成的文明要求人们必须通过与自然艰苦抗争来求得生存,因此在各民族长期混战的环境下,逐渐形成了西方人“以万物皆我所役”的西方古代自然观。

1西方古代自然观和中国古代自然观的不同之处1.1对世界本原的看法1.1.1中国古代对自然本原的看法反映中国古代对自然本原看法的主要有“八卦说”、“五行说”、“阴阳五行说”和“元气说”。

“八卦”在中国古代商周之际产生的著作《周易》中说:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。

”古代人从日常生活中选取八种自然物作为构成万物的本原。

八卦,则是指《周易》中常出现的八种图案。

“五行说”中的五行:指金、木、水、火、土五种物质。

中国古代思想家把这五种物质作为构成万物的元素,以此说明自然界万物的起源和多样性的统一。

还提出“五行无常胜”的思想,认为五行之间相生相胜和无常胜,既相互促进,又相互排斥。

“阴阳五行说”,是指阴阳说和五行说的合流,将阴阳和“五行”等相配合,解释季节更迭和天象变化,则是初始阴阳、五行说的自然哲学特征。

后来这一学说被神秘化,认为物质的性质比物质更根本,是阴阳两种性质产生了“五行”,再由“五行”产生了万物。

摘要:自然观是客观世界在人们头脑中的主观映像,也可以是人们对自然的态度与想法。

中西方人们由于所处自然环境的不同,使得东西方人对自然观的认识产生了差异。

两种不同的自然观有着不同的表现和影响,对东西方不同自然观的比较与研究不仅有利于我们对以前历史的在认识而且对我们社会现在与将来的发展也很有益处,本文作者从东西方自然观的中心思想、发展过程及发展趋势入手,进行了总结。

关键字:中西方自然观差异比较总结一、东西方自然观的中心思想1.东方自然观的中心思想中国的自然观和方法论贯穿着元气论的传统。

元气学说始于战国,成于两汉,其丰富和发展延续至明清。

元气学说与阴阳学说、五行学说相交汇,形成了一种比较系统的自然哲学思想,其观点和方法与西方的原子论和还原论有着显著的区别。

(一)世界的本原是“气”,气是构成天地万物的始基物质【10】。

“气”是未成形质、连续无间的物质;它可以向有形质的、间断的物质转化;它是有形质的、间断的物质之间相互作用的媒介;在一些元气论者那里,它的本然状态就是虚空;程宜山在《中国古代元气学说》一书中指出:“元气学说……是现代量子场论的滥觞,‘场’的‘聚’‘散’便形成实物,亦即激发成各种各样的粒子。

”(二)以气化活动来说明世上万物的发生、发展。

“气聚成形,形散为气”,事物的生生灭灭,都是气的聚与散,整个世界是从混沌状态逐渐演化出来的。

“天地未生,混沌一气”,“道生一,一生二,二生三,三生万物”。

中国的元气论自发地倾向于有机的演化,具有不可还原的整体性【3】。

在中国的自然科学发展史上,以元气论为核心的有机论自然观始终占据主导地位。

按照这种观点,整个自然界和其中的任何事物,都是不可任意分割的整体。

这个整体是在气化活动中产生着又逍逝着,是一种“过程流”、是一种“自生自灭”的“自己运动”。

因而认识的重点,放在事物的整体水平、功能活动、自我完成的机制。

中国的科学传统是朴素的系统论和整体观。

其主要特点可以归纳为以下几点:(1)整体性:自发地把握“整体不等于部分之和”的特性,把注意的重点放在事物的整体水平上,把握事物的一系列的“系统质”。