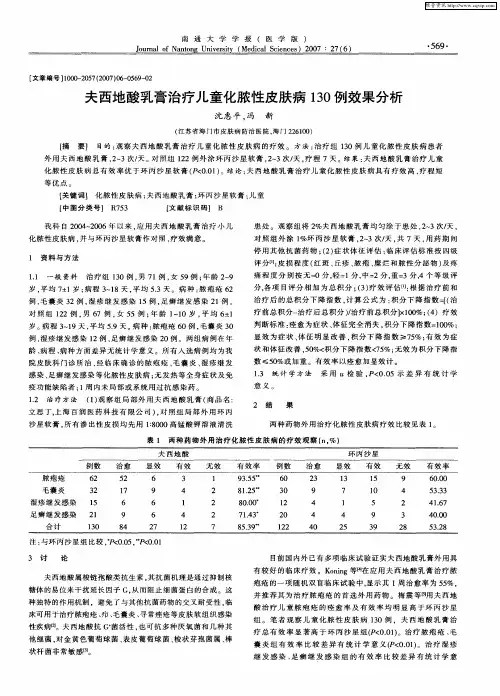

化脓性皮肤病

- 格式:doc

- 大小:49.50 KB

- 文档页数:9

什么是脓疱疮?

脓疱疮又称传染性脓痂疹,俗称“黄水疮”,在卫生习惯较差的儿童常会发生,其为由细菌感染引起的一种皮肤病,具有传染和化脓性。

诱发脓疱疮的病菌主要有两种:首恶为金黄色葡萄球菌;其次为溶血性链球菌,或为两者的混合感染。

表皮受损、人体抵抗力降低、湿疹、皮肤病患者自行搔抓、卫生条件欠佳或长期居住于湿热环境中,均可诱发致病。

脓疱疮可通过自身接触,搔抓污染;或通过直接接触在集体生活的家庭、托儿所、幼儿园、小学里相互传染,在夏季或初秋常见。

脓疱疮损害主要有脓疱和脓痂。

好发于头、面颊、颈或四肢等暴露部位。

初期为散在性红斑或水疱,周围有红晕,水疱壁极薄,透明可见到液面,周围有红色浸润,迅速即混浊化脓成为脓疱,大疱易破损而渗出脓液,搔抓破损后露出溃烂面,其稀薄黄色分泌物流到别处皮肤上,因含有大量的细菌极易感染,而可能产生新的水疱。

水疱破后露出鲜红色糜烂面,分泌物干后形成蜜黄色或污黄色痂,愈后无瘢痕。

偶见有较大的脓疱,疱内容物可呈半月形积脓现象,一般无明显的全身症状。

如破损广泛者,附近淋巴结有肿大,或伴畏寒、发热等症状,亦可能继发肾炎或菌血症。

脓疱疮“黄水疮”辨治疗法*导读:脓疱疮是一种常见的化脓性传染性皮肤病,好发于儿童,传染性强,可暴发流行。

夏秋季多见,面部、四肢等暴露部位易受累。

在潮湿和高温……脓疱疮是一种常见的化脓性传染性皮肤病,好发于儿童,传染性强,可暴发流行。

夏秋季多见,面部、四肢等暴露部位易受累。

在潮湿和高温季节患痱子、湿疹、疥疮等时易发病。

本病中医称之为黄水疮滴脓疮,言其脓水流到之处便生疮故名之。

如《洞天奥旨》记载:黄水疮又名滴脓疮,言其脓水流到之处,即便生疮,故名之也。

又如《医宗金鉴外科心法》记载:黄水疮,初如粟米,而痒兼痛,破流黄水,浸淫成片,随处可生。

【病因病机】中医认为,本病多为湿热之邪,侵入肺卫,郁于皮肤。

肺热脾湿,二气交杂,内外相搏,复感毒邪而发本病。

现代医学认为,本病由金黄色葡萄球菌和(或)乙型溶血性链球菌感染引起。

病原菌通过粘附素、细胞壁丝状突起上的抗原不可逆地粘附于宿主细胞特异性受体上而在皮肤上繁殖。

儿童免疫功能尚不健全,皮肤外伤,瘙痒性皮肤病引起搔抓,空气中温、湿度高均为感染本病之诱因。

【主要症状】1.多发生于夏秋季节,儿童多见,亦可见于成人。

寻常型脓疱疮易在学龄前及学龄期儿童中流行。

大疱性脓疱疮多见于儿童。

深脓疱疮好发于营养不良的儿童和老人。

2.好发部位好发于面部尤其口周、鼻孔附近、耳廓及四肢。

寻常型脓疱疮多发于颜面、四肢等暴露部位。

大疱性脓疱疮好发于面部、躯干及四肢,偶见于掌跖。

深脓疱疮多见于下肢和臀部。

3.皮损特点◆寻常型脓疱疮:亦称接触性传染性脓疱疮。

皮损初期为点状红斑或小丘疹,迅速变为脓疱。

疱壁薄,易破溃,周围绕有明显的红晕。

疱壁破后露出红色糜烂面,脓液干燥后形成灰黄色厚痂,常因搔抓使相邻脓疱向周围扩散或融合。

◆大疱性脓疱疮:主要由噬菌体Ⅱ组71型金葡菌引起。

皮损初为米粒大水疱或脓疱,迅速变为大疱,疱内容物先清澈后混浊,疱壁先紧张后松弛,脓液常沉积于疱底呈半月形,为本病的特征,周围无明显红晕。

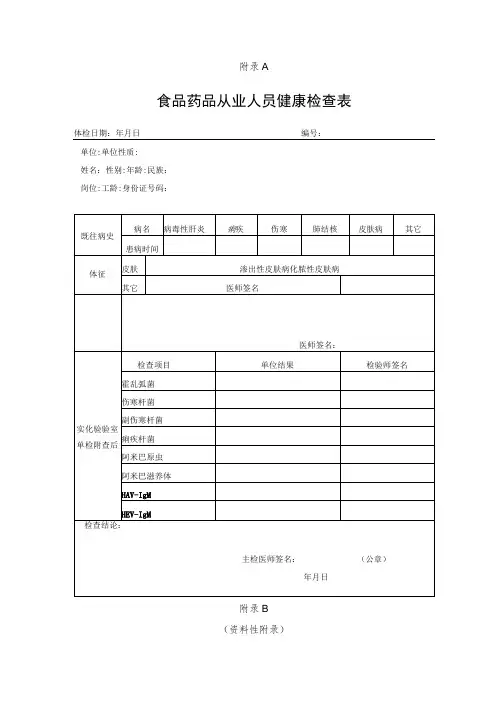

附录A食品药品从业人员健康检查表体检日期:年月日编号:单位:单位性质:姓名:性别:年龄:民族:岗位:工龄:身份证号码:附录B(资料性附录)常见化脓性、渗出性皮肤病8.1脓疱疮又称脓痂疹、传染性脓痂疹,俗称黄水疮。

常见致病菌为金黄色葡萄球菌、链球菌等。

寻常性脓疱疮常由金葡菌引起。

初起为散在鲜红色米粒至黄豆大小丘疹或水疱,水疱很快转为脓疱;数日后疱壁松弛,破溃后露出鲜红色糜烂面,表面覆有较稠的脓性分泌物,干燥后形成蜜黄色痂。

好发于面、颈、四肢暴露部位。

大疱性脓疱疮常由凝固酶阳性金葡菌引起。

多见于儿童和青年。

初起为米粒大或黄豆大水疱,迅速增大至蚕豆或更大脓疱,疱液由清液渐变为混浊,数日后脓疱破溃或干涸后形成淡黄色结痂,脱痂后不留瘢痕而愈。

8.2朦疮是指发生在小腿下部的慢性溃疡:又称裤口毒、裙边疮。

常见致病菌为溶血性链球菌。

好发于腿部。

表现为粘着性原痂覆盖的溃疡。

8.3疳与汴病是一种化脓性单个毛囊及毛囊周围感染,多发及反复发生为病病。

常见致病菌主要为金葡菌,其次为表皮葡萄球菌。

皮肤损伤以及机体抵抗力降低时才能发生本病。

初起为红色毛束性丘疹,逐渐增大而形成鲜红或暗红色结节,自觉疼痛、压痛明显,继之,结节顶端发生脓疮,中心形成脓栓,破溃后排除脓液或整个结节化脓变软。

好发于面、颈、臂、腕、臀及外生殖器区域。

8.4痈常见致病菌为金黄色葡萄球菌。

起初为毛囊及其周围炎症性硬块,红、肿、热、痛,之后感染面积逐渐扩大,直径可达10Cnl或更大。

5〜7天后开始化脓,形成多个脓头。

8.5蜂窝织炎和丹毒常见致病菌为溶血性链球菌,少数是金黄色葡萄球菌。

初起为局部红色弥漫性浸润性斑块,境界不清,迅速向四周扩散。

以后组织逐渐软化而出现波动,破溃后流脓而形成溃疡。

好发于四肢、颜面、外阴、肛周等,最常见于中老年人。

丹毒最常见的致病菌为酿脓链球菌和金黄色葡萄球菌,但感染也可由肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、革兰阴性杆菌和厌氧菌引起,发生于年幼儿童和年龄较大的成人。

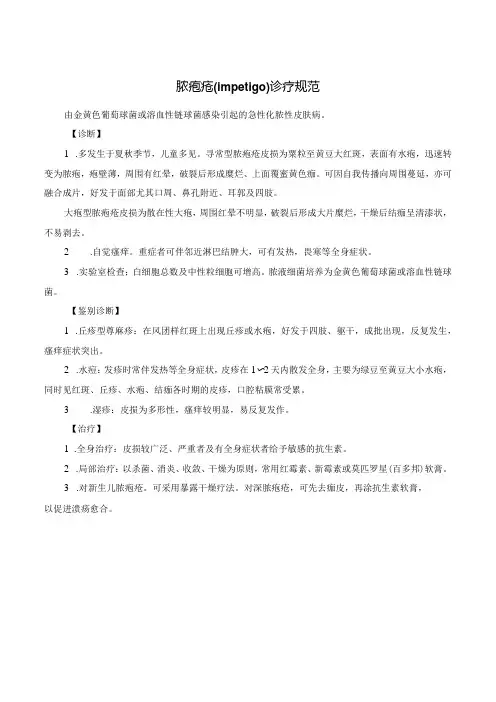

脓疱疮(impetigo)诊疗规范

由金黄色葡萄球菌或溶血性链球菌感染引起的急性化脓性皮肤病。

【诊断】

1.多发生于夏秋季节,儿童多见。

寻常型脓疱疮皮损为粟粒至黄豆大红斑,表面有水疱,迅速转变为脓疱,疱壁薄,周围有红晕,破裂后形成糜烂、上面覆蜜黄色痂。

可因自我传播向周围蔓延,亦可融合成片,好发于面部尤其口周、鼻孔附近、耳郭及四肢。

大疱型脓疱疮皮损为散在性大疱,周围红晕不明显,破裂后形成大片糜烂,干燥后结痂呈清漆状,不易剥去。

2.自觉瘙痒。

重症者可伴邻近淋巴结肿大,可有发热,畏寒等全身症状。

3.实验室检查;白细胞总数及中性粒细胞可增高。

脓液细菌培养为金黄色葡萄球菌或溶血性链球菌。

【鉴别诊断】

1.丘疹型尊麻疹:在风团样红斑上出现丘疹或水疱,好发于四肢、躯干,成批出现,反复发生,瘙痒症状突出。

2.水痘:发疹时常伴发热等全身症状,皮疹在1〜2天内散发全身,主要为绿豆至黄豆大小水疱,同时见红斑、丘疹、水疱、结痂各时期的皮疹,口腔粘膜常受累。

3.湿疹:皮损为多形性,瘙痒较明显,易反复发作。

【治疗】

1.全身治疗:皮损较广泛、严重者及有全身症状者给予敏感的抗生素。

2.局部治疗:以杀菌、消炎、收敛、干燥为原则,常用红霉素、新霉素或莫匹罗星(百多邦)软膏。

3.对新生儿脓疱疮。

可采用暴露干燥疗法。

对深脓疱疮,可先去痂皮,再涂抗生素软膏,

以促进溃疡愈合。

黄水疮的病因治疗与预防黄水疮是一种常见的化脓性皮肤病,又称脓疱病和接触传染性脓疱疮,俗称"黄水疮"。

本病以水疱、脓疱、易破脓痂为特征,根据不同的临床表现,分为大疱和非大疱脓疱疮两种类型。

这种疾病发生在世界各地,但由于地理位置和环境气候的不同,病情和致病菌也有所不同。

高温、高湿度、低压有利于本病的发生。

非大疱性黄水疮常由金黄色葡萄球菌引起,偶尔由金黄色葡萄球菌引起A组β溶血性链球菌引起,细菌粘附、侵入并在皮肤轻微创伤后引起感染。

水泡性黄水疮是由金黄色葡萄球菌引起的,可发生在完整的皮肤中。

该细菌可产生和释放表皮剥离毒素。

表皮剥离毒素与细胞表面的桥芯糖蛋白1结合,导致表皮细胞间粘附丧失、细胞松弛和水泡形成。

这种疾病在夏秋季节很流行,多见于2~7岁儿童。

两种类型的临床表现如下:1、大疱性黄水疮它通常发生在面部、四肢和其他暴露部位。

起初,它是一个分散的水泡。

1~2天后,水泡迅速增大。

水泡液由清澈变为浑浊。

脓液沉积在水泡底部,呈半月形脓液积聚。

它是这种脓疱疮的特征之一。

水泡壁薄而松弛。

破裂后,侵蚀性表面暴露,干燥后呈黄色脓痂。

有时在痂周围出现新的水泡,排列成环状,称为环状脓疱疮。

患者有意识地瘙痒,一般无全身症状。

2、非大疱性黄水疮它通常发生在面部、口腔、鼻孔、耳郭和四肢的暴露部位。

表现为薄壁水泡发生在红斑的基础上,迅速转化为脓疱,周围有明显的红晕。

脓疱破裂后,脓液干燥形成蜂蜜黄色厚痂,痂不断扩张到周围,可相互融合。

有意识的瘙痒,通常由于抓挠将细菌接种到其他部位,产生新的皮疹。

结痂大约一周,没有疤痕。

重症患者可并发淋巴结炎、发烧等。

金黄色葡萄球菌或溶血性链球菌可在脓液和脓痂中分离培养。

皮损组织病理检查表明,角质层和颗粒层之间形成脓疱,水括大量中性粒细胞、纤维蛋白和球菌。

对于皮肤损伤广泛或伴有发热和淋巴结炎的患者,根据药物敏感性结果,系统应用敏感抗生素进行选择。

水泡或脓疱局部消毒后,抽吸水泡液,涂上新霉素软膏、莫匹罗星软膏或夫西地酸软膏。

疖和痈的区别关于疖和痈的区别是什么呢?下面是店铺为你整理的疖和痈的区别,供大家阅览!疖和痈的主要区别是:疖初起会形成圆锥形隆起的硬块,一般直径3-6厘米,几天后其中央可见单个黄色脓头,好发于头面部,发际,颈项部,及臀部等常受摩擦的部位,多发于夏天;痈初起是形成为圆形状隆起的硬块,一般直径6-9厘米,几天后中央会出现多个粟粒状脓头,而且会变软,破溃后形状像“火山头”样。

疖和痈相同之处是都会导致周围的淋巴结肿大。

中医上讲的所谓疖和痈都是生于皮肤的急化脓性皮肤病,在我们药店也是非常的常见,它们可以发于人体任何部位,临床表现都会有红肿硬块,疼痛明显,都伴有恶寒,发热等全身症状,后期的话会局部疼痛加重并且溃脓。

疖和痈治疗方法:疖和痈中医上治疗一般是内服与外用药相结合,疖和痈治疗方法都是一样的,可以分为以下四种类型,分别可以用不同的中成药来治疗。

火毒壅盛证:一般症状是疖痈初起,肿块色红灼热,肿痛,向周围扩大,并且伴有寒热头痛,食欲不振。

这种类型一般使用的中成药口服有梅花点舌丸,外用药有金黄膏和龙珠软膏。

毒热酿脓证:一般是疖痈红肿中央变软,脓头腐烂塌陷,流脓血,这种类型一般使用的中成药与上面火毒壅盛证一样,口服有梅花点舌丸,外用药有金黄膏和龙珠软膏。

气血失和证:一般症状是疖痈脓液破溃,腐肉脱落,肉芽新生,逐渐收口。

这种类型一般使用的中成药有外用生肌玉红膏。

气血两虚证:一般症状是疖痈红肿平塌,化脓,创口不收,还伴面色无华,低热乏力,口渴,食欲不振,大便不调等。

这种类型一般使用的中成药有口服补中益气丸,外用生肌玉红膏。

于疖和痈方面的内容讲完了中医我们来讲讲西医关于疖和痈方面的内容。

西医上讲的所谓疖和痈就是指葡萄球菌感染引起的疼痛性结节,痈是疖在皮下相互融合形成的,导致深部化脓和瘢痕形成。

西医的治疗原则就是杀菌,清洁为主,主要是内服和外用抗生素,内服抗生素一般可以选用青霉素类、头孢类、大环内酯类或喹诺酮类抗生素;外用可以使用莫匹罗星软膏,红霉素软膏等。

夏季6种化脓性皮肤病*导读:丹毒,是因内皮淋巴管网受到乙型溶血性链球菌感染所致。

病人常先有皮肤或黏膜的某些疾病或损伤,如足癣、口腔溃疡、皮肤损伤等,后出现红肿斑片,浸润增厚,表面紧张光亮,境界清楚,并可向四周蔓延,或在附近出现新的红斑再与原病损相连。

……毛囊炎糖尿病患者或体弱免疫功能低下者易患此症。

主要见于成年人,性质顽固,迁延难愈。

初发时常为散在性,形状如同米粒大小,呈鲜红色或深红色毛囊性丘疹,其中心贯穿毛发,周围有炎性红晕,随后迅速变成脓疱,但不互相融合。

脓疱疮多在夏季受了外伤或患有瘙痒性皮肤病,同时皮肤卫生又较差的情况下发生。

感染多见于颜面、四肢等暴露部位,初起时为红斑、丘疹或水疱,迅速变成脓疱,疱液先澄清后混浊,成群分布,水疱有半月形积脓现象,疱壁薄易破。

疖肿起初在头、脸、颈、四肢等部位会出现鲜红色圆椎状高起之毛囊丘疹,表现为红、肿、热、痛。

以后结节逐渐增大,疼痛加重,数日后中央出现黄白色小脓头,破溃后排出脓液。

此病常此起彼伏,成串连片。

若营养不良或治疗不及时,可引起脓毒血症。

丹毒是因内皮淋巴管网受到乙型溶血性链球菌感染所致。

病人常先有皮肤或黏膜的某些疾病或损伤,如足癣、口腔溃疡、皮肤损伤等,后出现红肿斑片,浸润增厚,表面紧张光亮,境界清楚,并可向四周蔓延,或在附近出现新的红斑再与原病损相连。

病情严重者在红斑中间出现大疱或血疱。

此病起病急骤,蔓延迅速,多伴有寒战、高热等全身中毒症状。

疮痈系数个邻近毛囊或皮脂腺化脓感染,或数个疖肿相互融合所形成的深层化脓性皮肤病,有毛囊性脓头及多房性脓肿,在皮下组织的致密部位多发,如颈后发际部、肩背部、臀部、大腿等。

患有糖尿病、肾炎、心衰、营养不良的患者以及长期使用皮质类固醇激素者,最易发此病。

蜂窝组织炎是由金黄色葡萄球菌或溶血性链球菌引起的皮肤、皮下组织或肌膜下、肌间隙的急性弥漫性化脓感染。

好发于下肢,常常会由肢体末端向躯干散布,局部会有红、肿、热、痛的特征,多伴有淋巴结炎、淋巴管炎、坏疽、转移性脓肿,甚至会引发脓毒血症。

黄水疮(化脓性皮肤病)【病因】夏秋季节,气候炎热,湿热交蒸,暑湿热海客于肌肤.以至气机不畅、汗液疏泄障碍,湿热毒邪壅遏,熏蒸肌肤而成;若小儿机体虚弱,肌肤娇嫩,腠理不固,汗多湿重,调护不当,暑湿毒邪侵袭,更易导致本病的发生。

反复发作者,湿热邪毒久羁,可致脾虚失运。

【症状】一、水痘多见于冬春季,发病前常有发热、全身不适等症状,皮损为绿豆至黄豆大小、形态较一致的水疱,向心性分布,化脓与脓痂轻微,索侵及粘膜。

二、脓窝疮常因虱病、疥疮、湿疹、虫咬性皮炎等染毒而成,脓疱壁较厚,破后凹陷成窝,结成厚痂。

【饮食保健】【护理】(―)脓液多者,选用马齿苋、蒲公英、野菊花、千里光等适量煎水湿敷或外洗。

(二)脓液少者,用三黄洗剂加入5%九一丹混合摇匀外搽,每天3―4次。

(三)局部糜烂者,先用明矾溶液洗去脓痂,再将冰硼散撤于患处。

(四)脓痂厚者,选用青黛、黄柏、苍术研细末,植物油调匀外涂。

【治疗】【检查】暂无相关资料【鉴别】好发于头面、四肢等暴露部位,也可蔓延全身。

皮损初起为散在性红斑或丘疹,很快变为水疱,形如米粒至黄豆大小,迅速化脓混浊变为脓疱,周围绕以轻度红晕,脓疱开始丰满紧张,数小时或1―2天后脓液沉积,形成半月状积脓现象,此时,疱壁薄而松弛,易于破裂,破后露出湿润而潮红的糜烂疮面,流出黄水,干燥后形成黄色脓痂,然后痂皮逐渐脱落而愈,愈后不留疤痕。

若脓液流溢他处,可引起新的脓疱。

自觉有不同程度的瘙痒,一般无全身症状,但皮损广泛而严重者,可伴有发热、畏寒及全身不适等症状。

常可引起附近饕核肿痛,易并发肾炎、败血症,甚至危及生命。

病程长短不定,少数可延至数月。

【并发症】《外科正宗・黄水疮》云:“黄水疮于头面耳项忽生黄泡,破流脂水,顷刻沿开,多生痛痒。

”其特点是颜面、四肢等暴露部位出现脓疱、脓痂:多发于夏秋季节,好发于儿重,有接触传染和自体接种,易在托儿所,幼儿园或家庭中传播流行。

皮肤病种类大全皮肤是人体最大的器官,它不仅起到保护身体的作用,还能反映身体内部的健康状况。

皮肤病的种类繁多,给人们的生活带来了不少困扰。

接下来,让我们一起了解一下常见的皮肤病种类。

一、感染性皮肤病1、细菌性皮肤病脓疱疮:这是一种常见的化脓性皮肤病,多由金黄色葡萄球菌或乙型溶血性链球菌引起。

常见于儿童,表现为皮肤红斑、水疱、脓疱,容易破溃、结脓痂。

毛囊炎:毛囊受到细菌感染而发生的炎症,表现为毛囊口出现红色丘疹,伴有疼痛,严重时可形成疖肿。

丹毒:由乙型溶血性链球菌侵袭感染皮肤淋巴管所致,好发于面部和下肢,表现为片状红斑,迅速蔓延,伴有发热、寒战等全身症状。

2、病毒性皮肤病带状疱疹:由水痘带状疱疹病毒引起,常沿单侧神经分布,表现为簇集性水疱,伴有明显的神经痛。

单纯疱疹:由单纯疱疹病毒引起,好发于口唇、鼻孔周围等部位,表现为群集性小水疱,易反复发作。

手足口病:多由肠道病毒引起,常见于儿童,表现为手、足、口腔等部位出现皮疹、水疱。

3、真菌性皮肤病手足癣:由皮肤癣菌感染引起,分为水疱型、鳞屑角化型和浸渍糜烂型,表现为手足部位的红斑、水疱、脱屑、瘙痒等。

体癣、股癣:由真菌感染体表皮肤所致,表现为环状或半环状的红斑、丘疹、鳞屑,边缘隆起。

头癣:主要发生于儿童,由皮肤癣菌感染头皮和头发引起,可导致脱发、断发。

二、过敏性皮肤病1、湿疹:是一种常见的过敏性炎症性皮肤病,病因复杂,可由多种内外因素引起。

表现为红斑、丘疹、水疱、渗出、结痂、脱屑等多形性皮疹,伴有剧烈瘙痒。

2、荨麻疹:俗称“风疹块”,是由于皮肤、黏膜小血管扩张及渗透性增加而出现的一种局限性水肿反应。

表现为大小不等的风团,瘙痒剧烈,风团可在 24 小时内消退,但容易反复发作。

3、接触性皮炎:皮肤或黏膜接触某些外界物质后,在接触部位发生的炎症反应。

表现为红斑、丘疹、水疱、渗出等,严重时可出现肿胀、疼痛。

4、药疹:是药物通过口服、注射、吸入、外用等各种途径进入人体后引起的皮肤、黏膜炎症反应。

化脓性皮肤病概述:由化脓性球菌感染引起的皮肤病称为化脓性皮肤病,简称脓皮病。

病原菌主要是葡萄球菌、链球菌或两者混合感染。

常见病种有脓疱疮、深脓疱疮、毛囊炎、疖与疖病、痈、丹毒等。

一、脓疱疮【概述】脓疱疮又称传染性脓痴疹,中医称“黄水疮”。

是一种常见的化脓球菌传染性皮肤病。

特征为发生丘疹、水疱或脓疱,易破溃而结成脓痂。

系接触传染,蔓延迅速,可在儿童中流行。

病原菌大多是金黄色葡萄球菌,少数是链球菌。

【诊断要点】1.多见于夏秋季,患者主要为儿童。

2.常有接触史,或先有瘙痒性皮肤病如湿疹、痱子等。

3.好发于暴露部位,如四肢、颜面等处。

4.基本损害为成群分布的黄豆大或更大的脓疱或初起为水疱,迅速混浊化脓,周围有炎性红晕,疱壁薄,破后露出糜烂面,干燥后形成脓痂,常呈蜜黄色,愈后无瘢痕。

有不同程度的瘙痒。

5.大疱性脓疱疮水疱迅速增大,1日后,疱液浑浊,脓液沉积于疱底,呈半月形的积脓现象、为本病特征。

有时痂下脓液向四周溢出,形成新的脓疱,排列成环状,称为环状脓疱疮。

6.附近淋巴结可肿大,皮损广泛者可伴畏寒、发热,严重者可引起肾炎。

7.实验室检查血中白细胞数增高,中性分叶增多。

脓液细菌培养可查出病原菌。

【防治】1.一般处理注意清洁卫生,保护皮肤完整,防止自身接种,应设法避免搔抓或摩擦。

对原发病及时治疗。

患儿衣物、玩具等污染物要进行消毒。

2.局部治疗原则为清洁、消炎、干燥、收敛、防止扩散。

①对未破溃的红斑、丘疹、小脓疱可外用0.5%新霉素软膏或2%莫匹罗星软膏、0.5%红霉素软膏、3%环丙沙星软膏、1%聚维酮碘软膏、2.5%白降汞软膏等;②较大的脓疱可用无菌针刺破,用无菌干棉球吸净脓液以防溢到正常皮肤,再用上述外用制剂;③对渗出、糜烂、结痂性皮损,首选湿敷剂湿敷,如0.1%雷佛奴尔、1:4000呋喃西林、1 : 5000—1:10000高锰酸钾溶液等,但面积广泛者应分次湿敷,防止药物吸收中毒。

3.系统治疗常用耐青霉素酶的广谱半合成青霉素类口服、肌注或静脉滴注,如阿莫西林、甲氧苯青霉素;对青霉素过敏者可选用喹诺酮类(儿童慎用)、大环内酯类如红霉素、阿奇霉素或头抱菌素类抗生素;有条件时可根据药敏试验选择敏感的抗生素。

二、深脓疱疮【概述】深脓疱疮中医称“臁疮”,系β溶血性链球菌所致溃疡性脓疱疮,主要见于营养较差或久病体弱者,虫咬、搔抓及外伤等可继发本病。

【诊断要点】1.以小腿多见,亦见于股部、腰部、臀部等处。

2.初起为红斑或粟粒到豌豆大丘疹,迅速变为绿豆大脓疱,周围绕以红晕,迅速扩大并向深部发展,疱破溃后形成溃疡,边缘整齐陡峭,表面覆有污褐色脓痂,重者呈蛎壳状。

剥离痂皮可见溃疡底面呈灰绿色脓苔及肉芽组织增生。

3.自觉疼痛,伴有附近淋巴结肿大,愈后留有瘢痕和色素沉着。

【防治】1.一般处理局部加强清洁,讲究卫生,去除病因,增强机体抵抗力,积极治疗原发病。

2.局部治疗原则为杀菌、消炎、促进肉芽生长。

①早期脓疱未破可用各种抗生素软膏;②脓液多时可先用0.1%利凡诺、0.75%硼酸溶液或中药10%生地榆、10%黄柏煎液蒸发罨包,脓液减少后再换用上述药膏;③溃疡深者,每日用抗生素纱布换药,清洁创面,促进肉芽生长。

3.全身治疗炎症明显者可给予适当抗生素,如青霉素、庆大霉素、红霉素或喹诺酮类及头孢菌素类药物。

4.物理治疗紫外线、红外线、超短波、激光等方法均可以促进溃疡愈合。

三、毛囊炎【概述】毛囊炎是细菌感染毛囊引起的化脓性炎症,主要由凝固酶阳性的金葡菌所致,其次为白色葡萄球菌。

【诊断要点】1.多发生于头面、四肢、会阴部等处。

2.初起为粟粒大毛囊性丘疹,逐渐形成脓疱,分批出现,互不融合,自觉瘙痒。

脓疱破后可排出少量脓血,无脓栓。

3.脓疱4—5天可吸收,一般不留瘢痕。

但易复发,可迁延数月之久。

【防治】1.一般处理保持皮肤清洁卫生,避免搔抓刺激,治疗贫血、糖尿病及全身疾病,忌酒等刺激性饮食。

2.局部治疗原则为消炎、杀菌、干燥。

可用含抗生素的酊剂、软膏,如2.5%碘酊、10%鱼石脂软膏、红霉素软膏。

3.全身治疗①选用适当抗菌药,如磺胺类、青霉素、先锋霉素或庆大霉素等。

②顽固者可注射多价葡萄球菌疫苗或自身疫苗,每周一次,首次0.5ml,以后每次1ml,5次为一疗程。

4.物理疗法紫外线、超短波照射。

5.中药治疗分两种证型论治。

热毒证治法为清热解毒、祛风除湿。

方用五味消毒饮合防风通圣散加减。

气虚邪实治法为益气解毒,活血通络。

方用补中益气丸合小败毒膏。

外治金黄散适量加植物油调敷或隔蒜灸疗法。

四、疖与疖病【概述】疖系葡萄球菌侵入毛囊深部和毛囊周围的急性化脓感染。

多发及反复发作者称为疖病。

病原菌主要为金黄色葡萄球,其次为白色葡萄球菌。

皮肤不洁或皮肤损伤等为发病诱因,休弱、贫血、糖尿病、长期应用皮质类固醇激素等易继发此病。

【诊断要点】1.多发于炎热夏季,好见于头、面、颈项和臀背部。

2.初起为毛囊性炎性丘疹,逐渐增大为红色硬结,局部红红、肿、热、痛。

以后结节逐渐成熟变软,中央出现白色坏死脓栓。

破溃后排出脓液和脓栓而渐愈,愈后留有瘢痕。

3.附近淋巴结肿大,重者可伴有发热、头痛、全身不适等症状。

面部三角区的疖勿挤压,以免引起海绵窦血栓性静脉炎、败血症及脑脓肿。

4.实验室检查严重及多发疖病外周血中白细胞总数增高,中性细胞比例增高。

慢性复发者要查血糖,确定有无糖尿病。

【防治】1.一般处理增强机体抵抗力,讲究卫生,积极治疗原发病如毛囊炎、糖尿病。

避免搔抓,少食甜食及饮酒,勿挤压。

2.局部治疗①未成脓者,可外用2%碘酊或10%鱼石脂软膏;②已成脓者,可切开排脓,以凡士林油纱条引流。

3.全身治疗早期、足量、足疗程有效抗生素治疗。

首选青霉素、新型青霉素,此外可用先锋霉素、复方新诺明等,必要时行脓液培养及药敏试验选择敏感抗生素。

复发疖病可选用利福平600mg/d加新青霉素Ⅱ连用6—10天。

4.物理治疗急性期可用红外线照射,慢性复发性疖肿者可用红斑量紫外线或氦氖激光照射。

5.中医疗法分三种证型论治。

(1)热毒证治法为清热解毒、祛风消肿,方用仙方活命饮加减。

(2)阴虚毒伏证治法为解毒养阴,方用六味地黄丸合梅花点舌丹调服。

(3)气虚毒伏证治法宣气托毒,方用托里消毒汤合梅花点舌丹调服。

外治①初期外敷金黄膏,切开排脓后外敷生肌玉红膏。

②艾灸法或隔蒜灸。

五、痈【概述】痈系由多个相邻毛囊的深部感染或由数个疖肿相互融合形成的皮肤深层脓皮病,真皮及皮下组织亦有明显的炎症反应。

病原菌为金黄色葡萄球菌,多发生于抵抗力差的患者如肾炎、糖尿病、长期使用皮质类固醇激素、营养不良等患者。

中医亦称痈,发生于项部者称“对口”,发生于背部者称“搭背”。

临床表现为深红色炎性硬块,表面有多数脓头及多房性脓肿。

【诊断要点】1.多见于成人,好发于颈及项部、背部、肩部、臀部及大腿部等处。

2.初起为炎性弥漫性浸润硬块,表面紫红色,紧张发亮,继而化脓及组织坏死,形成多个脓头,脓液由毛囊口排出形成蜂窝状,其中有坏死性脓栓,最后与脓液同时排除。

坏死组织脱落,形成深在性溃疡,炎症明显减轻,呈火山口样外观,以后肉芽组织生长,愈后形成瘢痕。

3.可有发热、畏寒、头痛等全身症状,局部淋巴结肿大,患处有波动性疼痛。

严重者可致败血症。

老年患者预后较差。

4.实验室检查外周血中白细胞总数增多,中性粒细胞数增加。

【防治】1.一般处理增强机体抵抗力,彻底治疗毛囊炎、疖。

有糖尿病者应及时治疗。

2.全身治疗早期应用足量、高效抗生素。

首选新青毒素Ⅱ,亦可选用红霉素、阿奇霉素或头抱菌素类等。

反复复发者可用利福平(600mg/d),单独或联合用药6—10天。

3.局部治疗早期10%鱼石脂软膏贴敷,炎症显著者已化脓变软者,可行宽而深的十字切口切开引流,深达筋膜,切除坏死组织,每日换药。

4.物理治疗可照射紫外线或红外线。

5.中医药治疗①初期宜消散,方用仙方活命饮加减;②中期宜托毒,方用托里透毒汤加减合五味消毒饮加减;③后期宜调补气血,清解余毒,方用八珍汤加天花粉、连翘。

外治①初期外敷金黄膏,切开排脓后外敷生肌玉红膏。

②艾灸法或隔蒜灸。

六、丹毒【概述】丹毒为皮肤或皮下组织内的淋巴管及周围组织的急性炎症,表现为境界清楚的限局性红肿热痛。

多为A族B型溶血性链球菌经皮肤或粘膜破伤处侵入引起感染所致。

中医亦称“丹毒”,另外,发生于头部者中医又称“头火丹”,发生于胫踝者称’‘流火”。

常继发于口、鼻部感染及足癣、小腿溃疡、或摩擦、搔抓、外伤后等。

【诊断要点】1.好发于小腿及面颊部。

婴儿好发于腹部。

发病前常有感染灶或皮肤外伤史。

2.前驱症状畏寒、发热等全身不适,体温可达38—40℃不等。

3.迅速出现境界清楚的大片水肿性红斑,表面紧张灼热,并迅速向周围扩大,疏松部位红肿更为明显。

皮损上可发生水疱、血疱。

4.自觉灼热疼痛,局部淋巴结肿大。

5.急性经过,4—5天达高峰,治疗不及时或体弱病人可发展为败血症、肾炎、皮下脓疡等。

反复发作可引起皮肤淋巴管阻塞,日久引起象皮肿。

6.本病表现多样,可有水疱性丹毒、脓疱性丹毒、坏疽性丹毒、复发性丹毒等。

【防治】1.一般处理卧床休息,大量饮水。

对原发病灶如鼻窦炎、足癣、湿疹应积极治疗,勿抠鼻孔、勿用锐器掏耳等以防本病发生。

2.全身治疗①抗生索首选青霉素,也可选用先锋霉素Ⅴ、红霉素、磺胺等。

一般在皮损消退后继续服药1周左右。

②全身症状严重时加强支持疗法及对症治疗。

3.局部治疗①发生于下肢者,抬高患肢,用0.1%利凡诺或1/2000黄连素或马齿苋溶液湿敷,然后外用抗生素软膏。

②物理疗法超短波、红外线及氦氖激光照射。

4.中医治疗①发生面部多为风热火炽,治则为散风清热解毒,方用普济消毒饮加减;②发生于下肢者,多为湿热下注,治则为清热利湿解毒,方用萆薢渗湿汤加减;③发生于胸背部,多为肝经郁火,治则为清肝泻火解毒,方用龙胆泻肝汤加减或柴胡清肝汤。

外治:金黄散水调敷或鲜马齿苋、蒲公英、仙人掌捣烂外敷。