【精品课件】中国城市贫困问题介绍

- 格式:ppt

- 大小:3.25 MB

- 文档页数:50

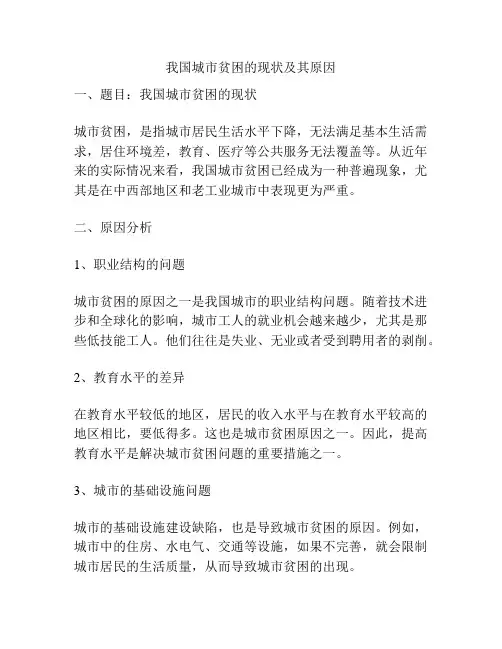

我国城市贫困的现状及其原因一、题目:我国城市贫困的现状城市贫困,是指城市居民生活水平下降,无法满足基本生活需求,居住环境差,教育、医疗等公共服务无法覆盖等。

从近年来的实际情况来看,我国城市贫困已经成为一种普遍现象,尤其是在中西部地区和老工业城市中表现更为严重。

二、原因分析1、职业结构的问题城市贫困的原因之一是我国城市的职业结构问题。

随着技术进步和全球化的影响,城市工人的就业机会越来越少,尤其是那些低技能工人。

他们往往是失业、无业或者受到聘用者的剥削。

2、教育水平的差异在教育水平较低的地区,居民的收入水平与在教育水平较高的地区相比,要低得多。

这也是城市贫困原因之一。

因此,提高教育水平是解决城市贫困问题的重要措施之一。

3、城市的基础设施问题城市的基础设施建设缺陷,也是导致城市贫困的原因。

例如,城市中的住房、水电气、交通等设施,如果不完善,就会限制城市居民的生活质量,从而导致城市贫困的出现。

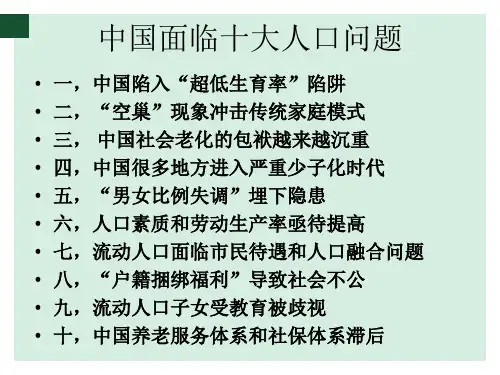

4、人口流动问题人口流动是导致城市贫困原因之一。

随着经济发展和现代化的加速,城市中的人口流动日益频繁,而这些流动的人口往往是来自于农村和贫困地区。

这些人口往往是没有稳定的工作和住房,没有保障,从而会导致他们成为城市的弱势群体。

5、社会保障问题城市贫困的最根本原因是社会保障问题。

城市贫困的出现,主要是由于一些群体无法得到社保。

例如,城市中的残疾人、农民工、老年人、低收入家庭等,他们在就业、医疗、养老、保险等方面都面临不便。

三、案例分析1、“低保难保”问题我国城市中,有相当一部分人属于低收入家庭,他们依靠低保生存。

但是现实中,许多人在申请低保时,却发现需要花费很长时间,审核期间需要提供大量的材料以及层层审核,甚至还要求提供身份证原件等。

这些种种情况导致了许多低收入家庭的生活落入危机。

2、城市流浪人员问题城市中的流浪人员,通常是来自农村、边远地区或其他贫困地区。

由于没有稳定的工作和住房,流浪人员在拟定住宿和就业的时候,需要面对很多的困难和限制,很容易生活陷入危机。

我国的城市贫困层问题李强清华大学教授长期以来,我国城市居民的贫困问题并没有引起较多的关注。

一些由于个人或家庭原因而陷入生活困难的人口,通常被政府或各单位内部的救济体制所接纳。

但是,在我国由计划经济向市场经济变迁的过程中,随着经济体制的转轨,城市居民收入差距扩大,通货膨胀加剧,加上社会保障体制不完善的影响,一些城市居民生活水平下降或者感受到了严重的相对剥夺。

原有的社会救济体制已经不适应新的形势。

这样,城市居民的贫困问题浮到了社会的表层,继中国农村贫困问题之后,开始成为公众关注的焦点。

一、九十年代以来中国城市贫困层状况根据世界银行提供的数据,在80年代中期以前,我国城市贫困人口有减少的趋势;而在80年代中期以后,我国城市贫困人口则有明显的增加趋势。

进入90年代后,我国城市贫困层有何新的变化呢?笔者认为,主要表现在以下几个方面:第一,城市贫困人口数量持续增长在研究贫困问题时,我们一般区分两种贫困状况,即绝对贫困与相对贫困。

所谓绝对贫困人口是指,难以维持该地区最低水平的生活、需要得到社会救助的人口。

1991年,民政系统所进行的城市孤寡病残救济和城市贫困户救济覆盖了1660万人口,占当年市镇人口的5.4%。

近年来,由于一些企业,特别是国有、集体企业效益不好,导致许多职工生活困难和城市贫困人口增加。

根据全国总工会提供的资料,1992年,全国约有700多万职工的实际生活水平处于贫困状态,加上其赡养人口(人均赡养系数为3.03), 则贫困职工家庭总人数超过2000万人,占当年市镇人口的6.2%;1994年,全国贫困职工约1120万人,加上其赡养人口,约为3300万人,占当年市镇人口的9.7%。

根据中国社科院朱庆芳研究员的研究,“1995年底被拖欠职工工资的人数有1000万人,被停发或减发退休金的退休人员有151万人,劳动部公布的登记失业人数为520万人,以上三部分共计1671万人,若包括他们的抚养人口,则为2890万人,再加上由民政系统救济的城镇孤老残幼等弱者190万人,共计3080万人。