微生物、抗生素基本概念

- 格式:pptx

- 大小:3.53 MB

- 文档页数:54

农用抗生素——是指由微生物发酵产生,具有农药功能用于农业上防治病虫草鼠等有害生物的次生代谢产物。

包括:井冈霉素、宁南霉素、申嗪霉素、阿维菌素、多杀菌素、乙基多杀菌素等;农用抗生素实际上是介于生物农药和化学农药之间的一大类重要的特殊农药。

农用抗生素是随着医用抗生素的发展而发展起来的,它的研发始于美国、英国和日本等国的科学家首先尝试应用链霉素和土霉素等来防治植物病害。

1958年,日本科学家Takeuchi等从灰色产色链霉菌中成功分离灭瘟素-S(Blasticidin-S);1961年,日本开始大面积使用灭瘟素-S制剂防治水稻稻瘟病,基本上取代了有机汞制剂的使用,这一成果标志着农用抗生素正式进入植物保护领域。

继灭瘟素-S之后,日本科学家又相继开发了春日霉素(Kasugamycin)、多氧霉素(Polyoxins)和有效霉素(Validmycin)等一系列高效低毒的新型农用抗生素。

我国从20世纪50年代开始农用抗生素的研究,直到70年代才逐渐取得较大突破,研制成功并在生产上推广应用的农用抗生素主要有井冈霉素(Jinggangmycin)、多抗菌素(Polyoxins)、春雷霉素等10多个品种,其中,井冈霉素已经成为全世界生产规模和应用面积最大的农用抗生素。

农用抗生素按照防治对象可分为杀菌剂、杀虫剂、除草剂、防鸡球虫剂和杀鼠剂;我国目前登记的农用抗生素品种和数量占整个生物农药总数的70%,是农作物病虫害生物防治的主力军。

农用抗生素的种类 我国已登记的农用抗生素共有20种,大多为链霉菌所产生的代谢产物。

2011年,在我国重要农作物病虫害防治中,推广示范面积超过万亩的农用抗生素分别是:井冈霉素、阿维菌素、春雷霉素、多抗霉素、链霉素、多杀霉素、宁南霉素和武夷菌素。

除此之外,我国已研究开发或正在研发的抗生素还包括杀菌剂:四霉素、庆丰霉素(Qingfengmycin)、那他霉素(Natamycin)、灭粉霉素(Mildiomycin)、长川霉素(Ascomycin)、新奥苷肽(Xinaogantai)、捷安肽素(Jiean-peptide);杀虫/螨剂:南昌霉素(Nanchangmycin)、梅岭霉素(Meilingmycin)、戒台素(Jietacin)、多拉菌素(Dolamectin)、米尔贝霉素(Milbemycins),其中,米尔贝霉素在欧美和日本等多个国家已登记为高效低毒的杀螨剂。

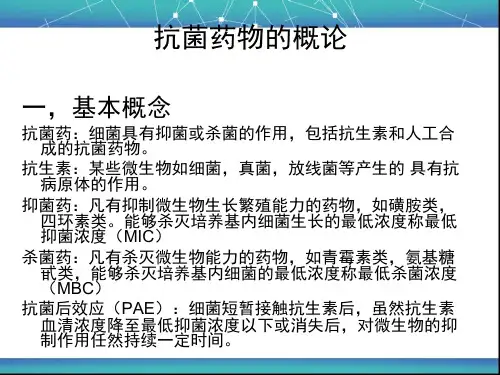

抗生素的合理应用一、抗生素的定义及相关概念(一)抗生素的定义抗生素是指由细菌、真菌或其它微生物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其他活性的一类物质。

如青霉素。

半合成抗生素则是对天然抗生素进行结构改造所获得的产品。

如:氨苄西林。

那些完全由人工合成的对细菌或真菌有抑制或杀灭作用的物质,严格的说只能称为抗菌药或抗真菌药,而不能称为抗生素。

如:喹诺酮类、磺胺类抗菌药。

(二)相关概念1.抗生素合理应用的含义是指在明确的指征下,选用适宜的抗生素并采用适当的剂量与疗程,以达到杀灭致病微生物和(或)控制感染的目的,同时又要防止各种不良反应的发生。

2.抗生素合理应用的评价指标安全、有效、简便、及时、经济是国际合理用药调研中心对合理用药的评价指标。

为此特提出“五个正确”来指导医生合理使用抗生素:正确地选择抗生素种类、正确的用法用量、正确给药途径、正确的疗程以及正确的治疗终点。

“五个正确”中以正确地选择抗生素为首要,抗生素的选择是否恰当直接关系到抗生素的疗效。

二、抗生素的合理应用(一)合理使用抗生素的前提条件要做到合理使用抗生素,首先必须充分了解和掌握各种抗生素的作用特点,为针对性地选用药物提供坚实的理论基础;其次还要充分了解各种常见致病菌的耐药机制,特别是本地区、本单位的细菌耐药状况,为选用致病菌敏感的抗生素提供合理的依据。

抗菌药物的作用机制主要有:抑制细菌细胞壁合成;影响胞浆膜通透性;抑制蛋白质合成;影响叶酸及核酸代谢。

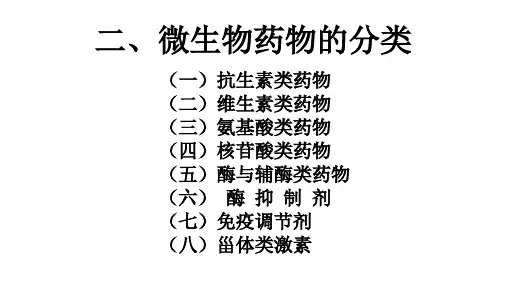

1.抗生素的分类及其作用特点根据抗生素的化学结构和临床用途,可将抗生素分为β—内酰胺类、氨基糖苷类、大环内酯类、林可霉素类、四环素类、氯霉素类以及其他主要抗细菌的抗生素、抗真菌抗生素、抗肿瘤抗生素、具有免疫抑制作用的抗生素十大类。

下面重点介绍抗细菌抗生素及人工合成抗菌药的作用特点。

(1)β—内酰胺类β—内酰胺类抗生素依据化学结构的特点又可分为青霉素类、头孢菌素类、头霉素类、单环内酰胺类以及其他非典型β—内酰胺类抗生素。

名词解释发酵工程:是利用微生物的生长代谢活动来生产各种有用生物化学产品的技术过程。

代谢调节:是指在代谢途径水平上酶活性和酶合成(酶量)的调节。

组成酶:细胞内总是适量存在的,不依赖于酶底物或底物结构类似物的存在而合成的酶。

诱导酶:依赖于酶底物或底物结构类似物的存在而合成的酶。

其基因以隐性状态存在于染色体中。

分解代谢物阻遏:微生物与容易同化的碳源或氮源相接触,使有些酶的合成速率相对降低的作用。

反馈阻遏:生物合成途径的终点代谢产物极其衍生物在转录的水平上抑制该途径的所有酶的生物合成。

反馈抑制:是微生物细胞中变构调节的典型方式,因此非常重要,应用广泛。

概念:生物合成途径的最终代谢产物抑制该途径的前面第一或第二个酶的催化活性。

通过变构调节进行抑制初级代谢产物:是微生物在生长过程中产生的、为菌体生长所必须的小分子化合物,包括单糖、氨基酸、核苷酸维生素以及用来合成这些物质的小分子物质。

次级代谢产物:又称次生代谢产物或分化代谢物,是由微生物在生长后期产生的,为菌体生长非必须但对产生菌的生存具有一定价值的,分子结构相对复杂的小分子化合物。

操纵子:指启动基因、操纵基因和一系列紧密连锁的结构基因的总称。

转录的功能单位。

很多功能上相关的基因前后相连成串,由一个共同的控制区进行转录的控制,包括结构基因以及调节基因的整个DNA序列。

操纵基因:操纵子中与阻遏物结合的一段特定核苷酸序列。

对相邻的结构基因的转录活动有控制作用。

代谢控制发酵:用人工诱变的方法,有意识地改变微生物的代谢途径,最大限度地积累产物,这种发酵形象地称为代谢控制发酵,最早在氨基酸发酵中得到成功应用。

原生质体:在高渗溶液中出去细胞壁的细胞。

培养基:选用各种营养物质,经配制成适合不同微生物生长繁殖或积累代谢产物的营养基质。

糖化:在工业生产上将淀粉水解为葡萄糖的过程,得到的水解糖液叫淀粉糖。

前体物质:最终所需的代谢产物的前身或其结构中的一部分。

在生物合成中直接结合到产物分子中,自身结构变化不大,能显著提高产量的小分子物质。

微生物的抗生素产生抗生素是一类可以杀死或抑制微生物生长的药物,被广泛应用于临床医疗和农业领域。

然而,你是否知道这些抗生素的大多数都是由微生物自身产生的呢?不同种类的微生物都可以通过不同的生物合成途径产生抗生素,本文将对微生物的抗生素产生进行探讨。

一、微生物抗生素的来源微生物包括细菌、真菌和放线菌等,它们广泛存在于土壤、水体、空气等各个环境中。

这些微生物通过化学物质的合成来与周围的生物进行交流和相互作用。

在与其他微生物的竞争中,一些微生物通过产生抗生素来杀灭或抑制周围竞争者的生长,从而获得更多的生存空间。

二、微生物抗生素的合成途径微生物抗生素的合成途径通常可以分为两类:非蛋白质合成途径和蛋白质合成途径。

1. 非蛋白质合成途径非蛋白质合成途径是一种主要通过化学反应产生抗生素的合成途径。

其中,酚酸途径、马来酸途径和异戊二酸途径是常见的非蛋白质合成途径。

酚酸途径:酚酸途径是一种通过苯基丙酸合成青霉素等类似抗生素的途径。

在这个途径中,微生物首先合成苯丙氨酸,然后将其转化为酚酸,最后在一系列化学反应中形成抗生素。

马来酸途径:马来酸途径是一种通过马来酸合成链霉素等类似抗生素的途径。

微生物首先将异丙酸转化为丙烯醇,然后将丙烯醇与无机磷酸化学反应生成马来酸,最后通过一系列酶催化反应形成抗生素。

异戊二酸途径:异戊二酸途径是一种通过异戊二酸合成青霉素、头孢菌素等类似抗生素的途径。

微生物通过异戊二酸合成以及一系列化学反应,最终合成抗生素。

2. 蛋白质合成途径蛋白质合成途径是一种通过酶催化反应合成抗生素的途径。

其中,聚酮酸途径和壳多糖途径是典型的蛋白质合成途径。

聚酮酸途径:聚酮酸途径通过合成一系列单体,然后通过酶催化反应将这些单体聚合形成聚酮酸。

聚酮酸经过后续化学反应,最终形成抗生素。

壳多糖途径:壳多糖途径是一种通过酶催化反应合成壳多糖类抗生素的途径。

微生物通过合成多糖骨架,并在骨架上添加不同的糖基,形成不同种类的壳多糖类抗生素。

抗生素三级管理制度药品在医学领域,抗生素被广泛用于治疗细菌感染。

然而,由于抗生素的滥用和不当使用导致了抗生素的耐药性问题日益严重。

为了合理使用抗生素并减少耐药性发展,许多国家都实行了抗生素三级管理制度。

一、抗生素的基本概念抗生素是一类用于抑制或杀灭细菌的药物,通常由微生物产生。

抗生素被广泛用于治疗各种细菌感染,并对人类健康发挥着重要的作用。

然而,由于细菌的耐药性的出现,抗生素的有效性受到了挑战。

二、抗生素的三级管理制度1. 一级抗生素一级抗生素是指治疗较为简单的常见感染疾病的抗生素,如青霉素、红霉素等。

这些抗生素通常副作用较小,治疗效果显著,广泛适用于临床各类常见感染的治疗。

2. 二级抗生素二级抗生素是指治疗病情较为复杂或需要更强效抗菌作用的抗生素,如头孢类、喹诺酮类抗生素等。

这些抗生素对一些耐药菌株有更好的效果,但使用时需要严格按照医嘱使用,避免滥用。

3. 三级抗生素三级抗生素是指治疗重症感染或对一、二级抗生素无法有效治疗的疾病时使用的抗生素,如万古霉素、卡那霉素等。

这类抗生素通常药效强劲,但也伴随着更大的副作用和耐药性风险。

三、抗生素的合理使用在实施抗生素三级管理制度的基础上,合理使用抗生素是防止耐药性发展的关键。

医务人员应严格按照临床指南指示使用抗生素,避免滥用和不当使用。

患者在使用抗生素时应按照医嘱用药,不得擅自增减剂量或更改用药方式,以免造成治疗效果不佳或耐药细菌的滋生。

四、结语抗生素是一类重要的药物,对治疗细菌感染具有不可替代的作用。

为了确保抗生素的有效性和延续用途,抗生素三级管理制度的实施是重要的措施之一。

通过合理使用抗生素,我们可以更好地维护人类健康,预防耐药性细菌的蔓延。

微生物降解抗生素抗生素(antibiotic)是由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能及发挥作用的化学物质。

目前,对抗生素污染的处理方法主要分为非生物降解和生物降解两种。

非生物降解方法多为物理或化学手段,包括光解、水解和氧化降解等,其优点是反应迅速、去除率高。

但近些年国内外均有研究表明,应用于抗生素降解中的化学材料对环境也存在一定程度的毒副作用。

不过,以往传统的单一处理方法已很难解决日益复杂的环境问题,越来越多的生物组合处理技术应运而生。

探寻新型抗生素降解方法,利用生物吸收或降解抗生素成为当前的研究热点。

生物降解的主要方式为微生物降解、植物降解以及植物—微生物复合降解。

抗生素进入环境中最主要的降解途径就是微生物降解,能够发生降解的主要原因是抗药细菌或真菌的作用。

微生物降解按照参与反应的微生物种类可以分为单一菌株降解和复合菌系降解。

已有报道显示,光合菌、乳酸菌、放线菌、酵母菌、发酵丝状菌、芽胞杆菌和硝化细菌等单一菌株都具有降解抗生素的功能。

另外,也可以利用复合菌系处理抗生素污染,例如通过堆肥技术处理含有抗生素的有机固体废弃物,使有机固体废弃物转换成有用的物质和能源。

若按照生物处理技术手段,微生物降解则主要分为好氧生物处理法、厌氧生物处理法、厌氧—好氧生物组合法以及固定化微生物处理法等。

常用的好氧技术主要包括活性污泥法、生物膜法、生物接触氧化法、深井曝气法等;厌氧生物法是利用兼性厌氧菌和专性厌氧菌,将污水中大分子有机物降解为低分子化合物,进而转化为甲烷、二氧化碳;厌氧—好氧生物组合主要包括序批式活性污泥法反应器法、水解酸化—膜生物反应器法等。

另外,固定化微生物处理法是通过化学或者物理手段将功能微生物固定在载体上或定位局限于特定的空间区域内,并保持其生物活性,这也是近年来兴起的一种处理抗生素废水的方法。

半纤维素分离了解不多,还是要看情况的。