历史专题一中国古代地方行政区划的演变 中国古代的行政区划大致可以划分为以下五个时期:萌芽时期(先秦)、郡县制时期(秦、汉)、州制时期(魏晋南北朝、隋)、道(路)制时期(唐、宋)、行省制时期(元、明、清)。 1. 中国古代地方行政机构的发展演变 (1)秦:郡县制。 (2)汉:由郡、县两级制变成了州、郡、县三级。 (3)隋:州、县两级制。 ⑷唐:道、州、县三级。 宋:道(或称路)、州(或称府)、县三级制。 ⑹元:行省之下设路、府、州、县。 ⑺明:承宣布政司(习惯仍称行省)以下设府、县。 ⑻清:省、道、府、县 2. 演变特点: (1)由虚入实;监察机构行政化;变化多发生在混乱时期;一级行政区变化较大;次级行政区变化不大。 (史实:由虚入实,监察机构行政化史实:东汉时期的刺史制度逐渐演化为州一级行政机构。发生在政权交替混乱时期的史实:唐朝的藩镇;元朝的行省制。一级行政区变化大,次级行政区变化不大史实:一级行政区秦汉为郡,元为行省;县级基本未动。) (2)原则:山川形便;犬牙相入;依经济和人口变化不断调整。元代以前与自然环境和经济发展密切相关(或山川形便);元代以后受政治因素影响较大(或犬牙交错)。 (元以前:与经济区、自然区和文化区相吻合;元后:“犬牙交错”原则, 避免行政区与经济区、自然区和文化区的吻合。各自的优点:与经济区、自然区和文化区相吻合:顺应了封建社会的自然规律和社会发展规律;有利于促进区域内部经济的交流发展和形成独立的经济体;有利于形成文化认同。“犬牙交错”原则:有利于削弱地方经济实力和文化认同感;有利于防止地方割据的出现,强化中央集权。不利于地方经济发展和抗御自然灾害;对内部交通、文化交流产生了不良影响。) (3 )深层特征:中央集权逐步加强,地方主动性与能动性越来越受到压抑。地方权力越来越集中到中央。 (4 )整体特征:二级三级制是古代地方管理制度的主体;局部而言:县是中国历史最稳定的一级政区;州的地位不断降低。 3. 对地方行政机构演变的整体评价: ⑴积极:有利于加强了中央集权,维护国家统一;便于征发徭役、兵役,征收赋税,管理地方治安;有利于社会稳定和经济发展。评述:以政治为目的为主,加强中央集权,遏制地方割据;维护了农耕经济的稳定和区域经济的均衡发展;思想上

中国历代人口数量及变化的因素 中国的人口数量,现存最早的一项全国性和分政区户口统计数为西汉元始二年(公元2年)的6000万,此前只留下零星的地区性数字。清光绪三十四年(1908年)实施了第一次全国人口普查,民国期间也做过多次人口调查,但直到1953年全国人口普查,中国才通过科学的普查,获得了除台湾、港澳地区以外的准确人口数字。 下面根据有限的原始资料和目前的研究水平,对中国人口历史的发展作一简单概述。 中国各个历史时期的人口数量 公元前221年秦始皇统一时,秦朝的人口估计有3000万或更多,但到西汉初大约只剩下1500万至1800万,至西汉末的公元2年增加到6000万。王莽时到东汉初,总人口下降到3500万。到东汉后期的永寿三年(157年)稍后,才重新突破6000万。 从184年黄巾起义爆发到220年三国鼎立形成这个期间,人口损失估计达60%,仅存约2300万。4世纪初的西晋约有3500万。此后南北分裂,北方进入十六国时代,人口多次出现大幅度下降,直到隋朝重新统一后的大业五年(609年),才恢复到6000万左右。 隋末的战乱,造成人口降幅超过50%,到唐初仅有2500万。至安史之乱前夕的755年,又增至约9000万,达到新高峰。唐后期和五代的战乱导致人口锐减,到960年宋朝初建时估计只有4000万,其境内仅3000万左右。 北宋时期人口持续增长,大观四年(1100年)境内人口超过1亿,辽(金)、西夏、大理等政权的人口合计也在1000万以上。两宋之际的战乱使人口大幅度下降,但此后南宋和金的人口都有增长,至13世纪初,宋、金、西夏、大理及其他少数民族人口合计已超过1.2亿。蒙古灭金和西夏造成空前浩劫,北方人口损失高达80%,仅剩1000余万。元统一时实际人口约7000万。到14世纪中期增加到8500万左右。 明初的人口不足6000万。但到17世纪初,全国人口已突破2亿。但明末的天灾人祸和清初的残酷战争,又使人口降幅达40%,清顺治十二年(1655年)估计已降至1.2亿。康熙三十九年(1700年)恢复至1.5亿,以后很快破2亿大关,到道光三十年(1850年),全国人口创造了4.3亿的新纪录。太平天国起义和清朝的镇压,导致南方人口稠密地区的巨大损失,人口下降超过1亿(最保守估计也有五六千万),以至到1912年尚未恢复到1850年的水平。1953年新中国人口普查结果为5.8亿(不含台湾、港澳)。 中国的人口数量在世界人口总数中一直占有很高的百分比。除了东汉末年处于人口低谷、所占比例可能略低于10%以外,其余历史阶段占世界人口比例基本都在20%以上,一般在30%左右。 中国历代人口变迁的特点 两千多年来中国的人口数量的衍变,具有以下一些明显特点。 1、增长缓慢。从公元2年的6000万增加到1850年的4.3亿,总数仅增长了7倍,年平均增长率仅约1‰。

中国历代政区层级变迁研究综述 1100013273 城市与环境学院端木一博摘要:梳理近代以来有关政区层级发展历程的研究发展脉络,认为关于政区层级的研究主要包括三个方面,即:描述中国历代政区层级数目变迁的概况;分析不同时期政区层级的均衡情况;探索政区层级的变迁机制等。结合研究发展脉络探讨此类研究的借鉴意义,认为已有研究仍局限在梳理历史现状,解释原因等方面,其研究广度有待进一步扩展。 关键词:行政区划;政区层级;变迁;研究综述 一、引语 中国政区层级的变迁是历史地理学的一个比较有趣的研究话题,政区层级不断膨胀和紧缩的历程,可以很好的反映出历史时期的中央与地方关系的调整,并且可以对现在的政区划分起到指导作用。 相比于历代政区的范围、区位、划界等需要大量历史图文资料支撑的研究来说,政区层级的研究具有尺度宏观、特征突出、文献充足等特点,比较容易研究,只需要耐心梳理便可以掌握其发展脉络。相对来说,政区层级研究是政区研究中比较成熟的部分,许多结论学界早已达成共识。因此,近些年来研究者们已经很少做此方面的专项研究,相关文献并不太多。但是在林林总总的政区研究文献中,也零散分布着许多与政区层级相关的研究内容,这为政区层级研究的综述也带来的一定的挑战。本文拟通过总结概括近代以来对政区层级演变过程的研究,结合零散分布于断代史、政区变迁史等研究中的相关内容,梳理下政区层级研究发展的脉络,以加深对历代政区划分演变过程的宏观理解。 总结来说,关于政区层级的研究主要包括三个方面,即:描述中国历代政区层级变迁的概况;选取某些阶段梳理政区层级特征;探索政区层级的变迁机制等研究内容。 二、中国历代政区层级变迁的概况 战国时期,各国大多开始设郡,作为县之上的政区单元,这标志着中国政区的层级开始出现。自此,中国政区层级经历了秦汉时期的郡县二级制、魏晋南北朝时期的州郡县三级制、隋至唐前期的州县二级制、唐开元至五代时期的道州县三级制、两宋和金时期的路州县三级制以及元以来以省领道路府州县等的三级或多级制等阶段。(谭其骧,1987) 事实上,在从动态发展的角度来看,可以将整个政区层级的发展历程分为三个阶段,一是秦以来郡县二级制向三级制的转化阶段;二是隋以来州县二级制向道州县三级制的转化阶段;三是元以来省路府州县多级制向省县二级制的简化阶段。(周振鹤,1995) 周振鹤将这三个阶段视为二级制与三级制之间的循环过程,将中国政区层级演变历程概括为“两千年的三循环”历程。(周振鹤,1998)不过,有学者指出,以县级政区为基点,应该只有两个大循环,一是秦至魏晋南北朝时期;二是隋至民国时期。这两个循环都是由二级制开始,回到二级制。(华林甫,2014)可以看出,早期的政区层级研究多具有贯通古今的特点,但也具有一定的局限性,主要表现在:对于政区的界定较为机械,严格按照正式区划,较少考虑实际情况的出入;未对一级政区进行行政区和监察区的区分,如西汉、唐、宋等时期的三级制的一级政区都曾作为中央的派出机构,仅具有监察功能等。

元代行省幅员十分广阔,即使小省也有数十万平方公里之巨,而且行省长官握有军、民、财政大权,加之行政区划层级既多义复杂,为了防止分裂割据现象的发生,唯一的手段只有利用犬牙相入的原则。因此,元代的省完全一反过去汉州、唐道、宋路的划分方法,无视历来最重要的几条山川边界—秦岭、淮河、南岭、太行山的存在,使得任何一个行省都不能成为完整的形胜之区。 例如,陕西行省越过秦岭而有汉中盆地;湖广行省以湖南、湖北为主体又越过南岭而有广西;江西行省也越过南岭而有广东;河南江北行省则合淮水南北为 一体;中书省直辖地又称“腹里”,却跨太行山东西两侧,而兼有山西高原、华北平原和山东丘陵三种不同的地理区域;至于江浙行省,乃从江南平原遥邀直到福建山地。只有四川行省稍成四塞之国,但其北面屏除秦岭并不属该行省,难于养成长期割据的气候。 行省这样划分就使所有凭借山川之险的因素完全消解。因此元代行省幅员虽广,分权虽大,但是缺乏实行割据的地理基础,也就不易产生分裂局面。对比唐代的道和元代的省,我们就会发现,两个朝代的划界方法正好完全相反。唐道的分划是以横向为主,元省的分划却以纵向为重。 中国的主要山川都呈东西走向,而唐代的道是以山川形便来划分的,所以唐初的1O道,大都是横长竖短,河南道由山东半岛到豫西山地;江西道从东海之滨到贵州高原,横向长度都在1000公里以上,纵向却只400一500公里,岭南道、山南道、淮南道、陇右道也都是既扁且宽。只有河东道、河北道、剑南道是既狭且长,但这也是山川所限,河东道位于太行与黄河之间,河北道为渤海和太行所限。元代分省的意愿与唐代分道相反,既要便于军事上实行由北向南的控制,又要破除山川之险,省的形状也自然与道完全相反。陕西、湖广、江西、江浙四省南北长而东西短,正与江南、岭南二道的横向布置相径庭。而中书省又把山东、山西(唐河东道)与河北合在一起,却是变纵向为横向。 后人对元代划分行省的方法,大多予以贬斥。清人储大文说:“元代分省建置,惟务侈阔,尽废《禹贡》分州、唐宋分道之旧。合河南、河北为一,而黄河之险失;合江南、江北为一,而长江之险失;合湖南、湖北为一,而洞庭之险失;合浙东、浙西为一,而钱塘之险失;淮东、淮西、汉南、汉北州县错隶,而淮、汉之险失;汉中隶秦,归州隶楚,又合内江、外江为一,而蜀之险失。故元、明二季流贼之起也,来无所堵,去无所侦,破一县,一府震;破一府。一省震;破一省,各直省皆震。” 平心而论,储氏此说尚未完全触及要害,他还来提到最不合理的合岭南、岭北为一,合太行山东西为一两事。而且合江南、江北为一是明代的事,元初虽一度有过,但后来已纠正。合浙东、浙西为一,本非元代之过,唐代和北宋时浙东、

《中国个省级行政区划》教学设计 新郑市实验中学左晓玲 【教材分析】 省级行政区是我国行政管理的基本单位,对社会、经济活动、交往有重要影响,是中学生未来工作和生活所必须具备的知识,也是今后学习地理知识的基础。因此,个省级行政区的名称和位置是本节教学的重点。 本节教材内容虽然比较单一,但涉及的地名众多,而各省(直辖市、自治区)的边界形态又各不相同,它们之间的相对位置也错综复杂。这是本节课的难点。因此,教师在教学中须反复运用地图,读图、拼图、填图,使学生形成我国政区分布的空间观念,通过层层活动使学生熟记各省的名称及其位置。 通过这节课的学习,让学生明白我国个省级行政区的名称、位置、简称及行政中心所在地。通过讲述台湾自古以来就是中国的领土,香港、澳门回归祖国大快人心等事实,向学生表明:维护祖国统一,领土完整,维护民族利益,是我们中华民族的传统美德,培养学生关心祖国、盼望祖国统一的情感。 本节识记的知识:个省级行政区的名称、简称、行政中心和位置。 理解的知识:三级行政区的划分,特别行政区的设立。 能力培养:教会学生掌握和运用中国政区图是本节能力培养的主线。 【教学设想】 本节课的教学我是遵循新课程“学习对生活有用的地理”这一理念,并努力实践着“从生活中学习地理”,通过各种游戏活动让学生意识到地理知识与我们生活密切相关,“生活处处皆学问”,我们要做生活的有心人,要用地理的头脑细细地品位生活。 在本次教学过程中,我采用学生喜闻乐见的多种不同的活动形式,创设学习情境,引导学生积极参与,让学生在游戏中学习,充分调动了学生学习的兴趣,开阔了学生的视野,激发了他们主动学习的欲望。学生通过参与活动,识记了中国各省级行政区的名称、简称、位置和行政中心。学生对这些知识的获得完全是在自由的前提下,以主动的方式获得的,因此把知识融入特定的活动情境中,不失为一种教学的好方法。 【教学目标】 .结合地图,通过活动和竞赛,让学生了解我国现行的三级行政区划,记住全国个省级行政单位的名称、简称、行政中心和位置。 .培养阅读并使用中国行政地图的能力和学生的地理记忆能力,能在中国行政地图上填注我国个省级行政区的名称、简称和行政中心。

历代行政区划 行政区划,是指一个国家行政管理的区域组织系统。国家为了行政管理的方便,有效地控制各个地域,通常在其所辖的领土范围内按照自然地理的条件、政治经济的状况、民族和人口的分布、历史的传统以及军事的需要,把全国划分为不同级次的若干行政区,这种划分叫做行政区划。 即使在一个国家,不同历史时期的行政区划的级次和名称也不是一定相同的,中国古代行政区划的沿革充分说明了这一点。 中国古代的行政区划大致可以划分为以下五个时期: 萌芽时期(先秦)、 郡县制时期(秦、汉)、 州制时期(魏晋南北朝、隋)、 道(路)制时期(唐、宋)、 行省制时期(元、明、清)。 萌芽时期:国家的产生,是形成行政区划的先决条件。 夏、商两代和西周,都还没有完善的地方行政制度,无论是“方国”,还是“诸侯国”,都是一个个独立的国家,与夏、商、周王朝之间都只是松散的臣属关系。 春秋以后,县、郡的出现才是我国古代行政区划的肇始。 所谓的九州、五服、九畿之说虽是后人杜撰的先秦行政区划,但也反映出战国及之后人们的地理视野不断扩大。

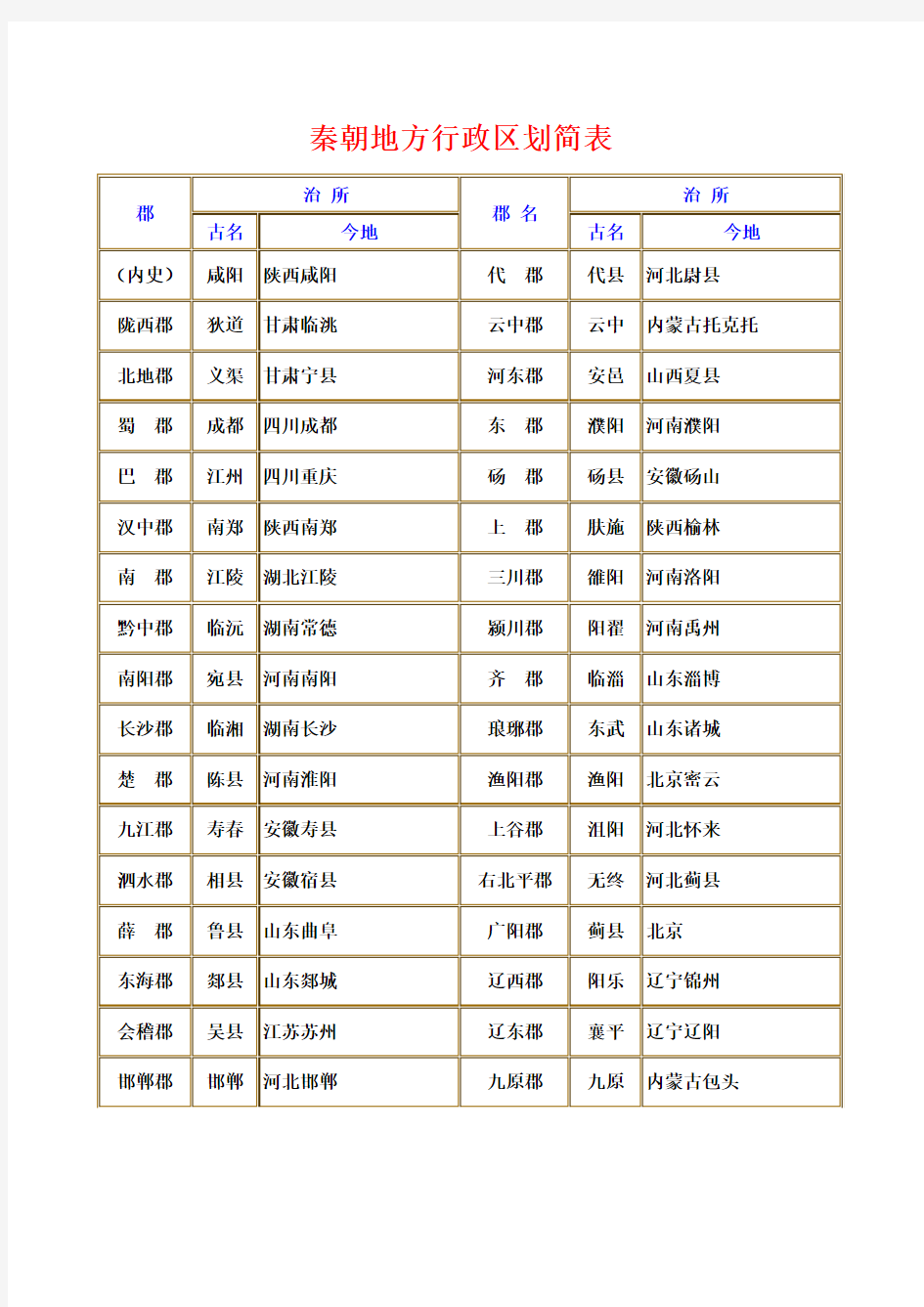

九州:冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍;(或幽、并) 五服:“甸服”、“侯服”、“宾服”、“要服”、“荒服” 九畿:侯、甸、男、采、卫、蛮、夷、镇、藩九畿 县是我国最早出现的行政区划单位名称,始于春秋初期,最初设置在边地,带有国防作用。 郡县制时期:从秦始皇统一中国,正式确立郡县制为全国统一的行政区划,到魏晋时期实施州制行政区划制度,郡县制经历了秦、汉四百多年。 《汉书·地理志》云:“秦京师为内史,分天下作三十六郡。”内史,领京畿诸县,不在36郡内。 陇西、北地、上郡、汉中、蜀郡、巴郡、邯郸、巨鹿、太原、上党、雁门、代郡、云中、河东、东郡、砀郡、三川、颍川、南郡、黔中、南阳、长沙、楚郡、九江、泗水、薛郡、东海、会稽、齐郡、琅邪、广阳、渔阳、上谷、右北平、辽西、辽东。以上为始皇二十六年所置36郡。 州制时期:西汉末年王莽专权,企图实现《尧典》中所谓“肇十有二州”的古制。 三国时曹操“挟天子以令天下”,改汉十三州为九州。不久,魏文帝曹丕又改为十二州。置有司隶、豫、兖、青、徐、雍、凉、冀、并、幽、荆(汉荆州北部)、扬(汉扬州北部) 三国时共有州17(其中荆、扬各有二州),郡167,县1206。 西晋全国共有州21,统郡、国173,县1232。

全国共4个省级直辖市,23个省,5个省级民族自治区,2个特别行政区。 华北地区北京市(京)天津市(津)河北省(冀)山西省(晋)内蒙古自治区(蒙) 东北地区辽宁省(辽)吉林省(吉)黑龙江省(黑) 华东地区上海市(沪)江苏省(苏)浙江省(浙)安徽省(皖)福建省(闽)江西省(赣)山东省(鲁) 中南地区河南省(豫)湖北省(鄂)湖南省(湘)广东省(粤)广西壮族自治区(桂)海南省(琼) 西南地区重庆市(渝)四川省(川)贵州省(黔)云南省(滇)西藏自治区(藏) 西北地区陕西省(陕)甘肃省(甘)青海省(青)宁夏回族自治区(宁)新疆维吾尔自治区(新) 台湾省(台)香港特别行政区(港)澳门特别行政区(澳) 北京市(16市辖区,2县) 东城区西城区崇文区宣武区朝阳区丰台区石景山区海淀区门头沟区房山区通

州区顺义区昌平区 大兴区怀柔区平谷区密云县延庆县 天津市(15市辖区,3县) 和平区河东区河西区南开区河北区红桥区塘沽区汉沽区大港区东丽区西青区津南区北辰区武清区 宝坻区宁河县静海县蓟县 河北省(11地级市;36市辖区,107县,6自治县,22县级市) 石家庄市(共6个市辖区,12县,5县级市) 长安区桥东区桥西区新华区井陉矿区裕华区井陉县正定县栾城县行唐县灵寿县高邑县 深泽县赞皇县无极县平山县元氏县赵县辛集市藁城市晋州市新乐市鹿泉市 唐山市(共6个市辖区,6个县,2个县级市)

路南区路北区古冶区开平区丰南区丰润区滦县滦南县乐亭县迁西县玉田县唐海县 遵化市迁安市 秦皇岛市(共3个市辖区,3个县,1个民族自治县) 海港区山海关区北戴河区青龙满族自治县昌黎县抚宁县卢龙县 邯郸市(4个市辖区,14个县,1个县级市) 邯山区丛台区复兴区峰峰矿区邯郸县临漳县成安县大名县涉县磁县肥乡县永年县 邱县鸡泽县广平县馆陶县魏县曲周县武安市 邢台市(2个市辖区,15个县,2个县级市) 桥东区桥西区邢台县临城县内丘县柏乡县隆尧县任县南和县宁晋县巨鹿县新河县 广宗县平乡县威县清河县临西县南宫市沙河市

北京市行政区划及区划地图 北京简称京。面积1.68万平方千米,人口1382万(2000年)。总计16市辖区2县 市辖区东城区西城区崇文区宣武区朝阳区海淀区丰台区石景山区门头沟区房山区通州区顺义区昌平区大兴区怀柔区平谷区 县密云县(密云镇) 延庆县(延庆镇) 天津市行政区划及区划地图

天津,简称津。面积1.1万多平方千米,人口1001万(2000年)。总计15个市辖区3个县 市辖区和平区河东区河西区南开区河北区红桥区塘沽区汉沽区大港区东丽区西青区北辰区津南区武清区(杨村镇) 宝坻区(城关镇) 县静海县(静海镇) 宁河县(芦台镇) 蓟县(城关镇) 河北省行政区划及区划地图

河北,简称冀,省会石家庄市。面积19万多平方千米,人口6744万(2000年)。总计11个地级市36市辖区 22县级市 108县 6自治县 石家庄市 长安区桥东区桥西区新华区 裕华区井陉矿区 辛集市藁城市晋州市新乐市 鹿泉市 平山县(平山镇) 井陉县(微水镇) 栾城县(栾城镇) 正定县(正定镇) 行唐县(龙州镇) 灵寿县(灵寿镇) 高邑县(高邑镇) 赵县(赵州镇) 赞皇县(赞皇镇) 深泽县(深泽镇) 无极县(无极镇) 元氏县(槐阳镇) 唐山市 路北区路南区古冶区开平区 丰润区丰南区(胥各庄镇) 遵化市迁安市 迁西县(兴城镇) 滦南县(倴城镇) 玉田县(玉田镇) 唐海县(唐海镇) 乐亭县(乐亭镇) 滦县(滦州镇) 秦皇岛市海港区山海关区北戴河区 昌黎县(昌黎镇) 卢龙县(卢龙镇) 抚宁县(抚宁镇) 青龙满族自治县(青龙镇) 邯郸市从台区复兴区邯山区峰峰矿区

武安市 邯郸县(南堡乡东小屯村) 永年县(临洺关镇) 曲周县(曲周镇) 馆陶县(馆陶镇) 魏县(魏城镇) 成安县(成安镇) 大名县(大名镇) 涉县(涉城镇) 鸡泽县(鸡泽镇) 邱县(新马头镇) 广平县(广平镇) 肥乡县(肥乡镇) 临漳县(临漳镇) 磁县(磁州镇) 邢台市 桥东区桥西区 南宫市沙河市 邢台县(邢台市桥东区) 柏乡县(柏乡镇) 任县(任城镇) 清河县(葛仙庄镇) 宁晋县(凤凰镇) 威县(洺州镇) 隆尧县(隆尧镇) 临城县(临城镇) 广宗县(广宗镇) 临西县(临西镇) 内丘县(内丘镇) 平乡县(丰州镇) 巨鹿县(巨鹿镇) 新河县(新河镇) 南和县(和阳镇) 保定市 新市区南市区北市区 涿州市定州市安国市高碑店市满城县(满城镇) 清苑县(清苑镇) 涞水县(涞水镇) 阜平县(阜平镇) 徐水县(安肃镇) 定兴县(定兴镇) 唐县(仁厚镇) 高阳县(高阳镇) 容城县(容城镇) 涞源县(涞源镇) 望都县(望都镇) 安新县(安新镇) 易县(易州镇) 曲阳县(恒州镇) 蠡县(蠡吴镇) 顺平县(蒲阳镇) 博野县(博陵镇) 雄县(雄州镇) 张家口市 桥西区桥东区宣化区下花园区宣化县(张家口市宣化区) 康保县(康保镇) 张北县(张北镇) 阳原县(西城镇) 赤城县(赤城镇) 沽源县(平定堡镇) 怀安县(柴沟堡镇) 怀来县(沙城镇) 崇礼县(西湾子镇) 尚义县(南壕堑镇) 蔚县(蔚州镇) 涿鹿县(涿鹿镇) 万全县(孔家庄镇) 承德市 双桥区双滦区鹰手营子矿区 承德县(下板城镇) 兴隆县(兴隆镇) 隆化县(隆化镇) 平泉县(平泉镇) 滦平县(滦平镇) 丰宁满族自治县(大阁镇) 围场满族蒙古族自治县(围场镇) 宽城满族自治县(宽城镇)

中国历代行政区划变迁 大纲 一、行政区划层级的变化 1、秦汉的两级制向魏晋南北朝的州、郡、县三级制转变 2、隋唐前期的州、县二级制向唐后期至宋辽金的道、州、县三级制转变 3、元代的多级制向明清的省、府、县三级制转变 二、行政区划幅员的变化 1、县级政区的幅员变化 2、统县政区的幅员变化 3、高层政区的幅员变化 三、行政区划边界的变迁 1、山川形便的原则 2、犬牙相制的原则 知识点汇总 T01:郡县制的起源 知识点说明:介绍了郡和县的历史起源及发展,指出郡县制并非老早就有,也非起于秦始皇统一中国。 T02:分封制和郡县制 知识点说明:介绍了分封制和郡县制的不同形式和性质,应避免将两者混为一谈,两者虽是不同历史时期的产物,但郡县制并非直接继承分封制,两者之间有个延续的过程。 T03:基层政区、统县政区、高层政区 知识点说明:介绍了行政区划的不同层级政区的特点以及各自演变的规律。 T04:山川形便、犬牙相制 知识点说明:介绍了历史上行政区划边界划定的两个基本原则,以及中央政府在不同时期对于这两个原则的运用以及背后所体现的政治背景。 正文 中国历代行政区划变迁 今天我们讲的这一讲是中国历代行政区划的变迁。其实我们每个人都在一定的行政区划当中生活,但是不一定有人会注意到行政区划变迁的历史,因为这其实也是一个比较专门的学问。我们今天大概把中国两千五百年以来的行政区划变迁作一个简单的介绍。 公元前221年(秦始皇二十六年),秦始皇刚刚统一中国就召开了一个重要的会议。这个会议有两项议程,一是议帝号,二是定制度。议帝号就是秦始皇把自己的称号定为皇帝,他认为自己功过三皇五帝,所以就把三皇五帝的称号合起来,叫做皇帝,他就称为秦始皇帝。这个帝号的议定就是表示皇权专制的出现,另外一个定制度,就是确定如何来划分全国的行政区划。最终分天下为三十六郡,每个郡之下设若干县。这个制度虽然在秦统一之前就已经在局部地区实行,但是在统一的国家中却是第一次实行。因为统一的国家也是秦始皇第一次缔造的。 行政区划在全国的实行,表明了中央集权制的形成。所谓的中央集权制是指中央政府和地方政府的一种分权形式。中央政府把全国的领土划分为不同层级的行政管理区域,在各个

珠海市行政区划(含村、居委会)简表 备注:此资料截止时间为2011年6月,全市共3个行政区、15个镇、9个街道、189个社区居委会、121个村委会。 珠海市香洲区(6个镇、8个街、141个社居、7个村) 镇、街道办事处名称村民委员会、(社区)居民委员会名称(黑体字为2011年新增加17个社居) 狮山街(10个社居)教育社区居委会、红旗社区居委会、东风社区居委会、幸福社区居委会、南香社区居委会、胡湾社区居委会、桃园社区居委会、青春社区居委会、南坑社区居委会、南美社区居委会 翠香街(14个社居)紫荆社区居委会、北园社区居委会、为农社区居委会、新竹社区居委会、银桦社区居委会、青竹社区居委会、福宁社区居委会、沿河社区居委会、兴业社区居委会、山场社区居委会、柠溪社区居委会、新村社区居委会、康宁社区居委会、翠香社区居委会 拱北街(17个社居)将军山社区居委会、联安社区居委会、关闸社区居委会、迎宾社区居委会、昌盛社区居委会、侨光社区居委会、华平社区居委会、昌平社区居委会、茂盛社区居委会、夏湾社区居委会、春泽社区居委会、桂花社区居委会、婆石社区居委会、北岭社区居委会、岭南社区居委会、粤华社区居委会、港昌社区居委会 吉大街(17个社居)水湾社区居委会、南山社区居委会、怡景社区居委会、园林社区居委会、白莲社区居委会、莲花社区居委会、海湾社区居委会、吉莲社区居委会、景莲社区居委会、竹苑社区居委会、石花社区居委会、九洲社区居委会、洲仔社区居委会、景山社区居委会、海大社区居委会、海天社区居委会、官村社区居委会 南村社区居委会、富华社区居委会、敬业社区居委

梅华街(16个社居) 会、翠东社区居委会、翠前社区居委会、悦城社区 居委会、鸿业社区居委会、新香社区居委会、环山 社区居委会、仁恒社区居委会、鸿运社区居委会、 创业社区居委会、红山社区居委会、南虹社区居委 会、兴发社区居委会、上冲社区居委会 前山街(24个社居)(2001年4月由镇改街)前山社区居委会、兰埔社区居委会、金钟社区居委会、白石社区居委会、夏村社区居委会、圆明社区居委会、中山亭社区居委会、莲塘社区居委会、造贝社区居委会、南沙湾社区居委会、福石社区居委会、岱山社区居委会、翠微社区居委会、长沙社区 居委会、梅溪社区居委会、春晖社区居委会、红荔 社区居委会、南溪社区居委会、沥溪社区居委会、 福溪社区居委会、界冲社区居委会、逸仙社区居委 会、翠景社区居委会、东坑社区居委会 香湾街(8个社居)海霞社区居委会、朝阳社区居委会、香凤社区居委会、碧涛社区居委会、北堤社区居委会、海虹社区 居委会、水拥社区居委会、神前社区居委会 南屏镇(10个社居)南屏社区居委会、北山社区居委会、东桥社区居委会、十二村社区居委会、广生社区居委会、广昌社 区居委会、红东社区居委会、洪湾社区居委会、濂 泉社区居委会 、华发社区居委会 湾仔街(6个社居)(2002年4月由镇改街) 连屏社区居委会、银坑社区居委会、桂园社区居委会、湾仔社区居委会、作物社区居委会、富兴社区居委会 唐家湾镇 (16个社居)(2002年3月由唐家、金鼎合并)唐家社区居委会、唐乐社区居委会、后环社区居委会、鸡山社区居委会、银星社区居委会、淇澳社区居委会 金峰社区居委会、宁堂社区居委会、那洲社区居委会、永丰社区居委会、北沙社区居委会、东岸社区居 委会、官塘社区居委会、会同社区居委会、下栅社区 居委会、上栅社区居委会、 横琴镇 (3个社居)小横琴社区居委会、富祥湾社区居委会、荷塘社区居委会 万山镇(2个村) 万山村民委员会、东澳村民委员会 桂山镇(2个村) 桂山村民委员会、桂海村民委员会 担杆镇(3个村)新村村民委员会、伶仃村民委员会、担杆村民委员会

中国历代行政区划 一部中国行政区划变迁史,也就是中央和地方权力的调整史。行政区划的设置以政治为首要考虑因素,并尽可能做到兼顾自然、经济因素;在中央集权受到威胁的情况下,则往往只考虑政治因素,而不考虑其它,这就是行政区划设置的政治主导原则。 行政区划有四个要素:层次、幅员、边界、行政中心,历史时期这四个要素均发生过很大的变化。【先秦】 商周时期实行分封制,无所谓地方行政区划。进入春秋中叶以后,随着诸侯国发展中央集权,地方行政区划——郡县制的萌芽开始出现。秦统一六国后,郡县制正式确立。 县:县是最早的地方行政区划,出现在春秋时期,来源一是新开辟的边区,二是新吞并的小国。春秋时期的县有几个特点:1、保留有分封制的残余,如可以分赐臣子,县尹可以世袭,食县邑可以互换等;2、县的大小悬殊,大者如国,小者如乡邑;3、多在边境地区设置,有军事重镇性质。一县之长称尹、公、大夫等,后称令。 郡:郡也出现在春秋时期,略晚于县,最初都设在边远荒僻之处,经济开发程度低于县,且郡县互不统隶。后因边郡地大,于是分置数县;内地事多,于是数县上置郡统之,以郡统县的制度才逐渐形成。秦统一六国后,郡县制正式确立。

一郡之长称守。【郡县时代】 秦彻底取消了分封制,两汉则既有受中央控制的郡,也有分封的王国。秦汉实行郡县两级行政制度。 组织架构: 秦代为中央辖郡和内史,郡辖县。郡置守、尉、监三员,分别主民政、军事、和监察。内史由中央直接管理。县置令。汉时郡级政区有郡、王国,县级政区有县、侯国、邑、道。王国是分封的诸侯国,侯国是列侯的食邑,邑是皇太后、公主的食邑,境内有少数民族的称道。 郡级长官中,西汉郡设太守、都尉两员,东汉内地郡撤都尉,仅设太守;边区郡仍保留都尉,且分辖县,地位与郡同级。县级长官中,侯国长官称相,其余称令(万户以上)或长(万户以下)。 其它: 京兆尹、左冯翊、右扶风:原内史一地人口众多,政事纷繁,因此分为京兆尹、左冯翊、右扶风三个辖区,治所长安。西域都护府:两汉在西域地区设置的军政合一的行政机构,治乌垒城。 【州郡时代】 〈一〉初创时期 汉初各郡吏治由中央直接监察,但到了武帝时期郡大为增加,

中国有23个省 河北省(冀) 山西省(晋) 辽宁省(辽) 吉林省(吉) 黑龙江省(黑) 江苏省(苏) 浙江省(浙) 安徽省(皖) 福建省(闽) 江西省(赣) 山东省(鲁) 河南省(豫) 湖北省(鄂) 湖南省(湘) 广东省(粤) 海南省(琼) 四川省(川、蜀) 贵州省(黔、贵) 云南省(滇、云) 陕西省(陕、秦) 甘肃省(甘、陇) 青海省(青) 台湾省(台) 4个直辖市 北京市天津市上海市重庆市 5个自治区 广西壮族自治区

内蒙古自治区 西藏自治区 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 此外还有2个特别行政区 香港特别行政区 澳门特别行政区 即我们伟大的祖国中华人民共和国共34个省级行政区 其中中央对台湾地区无实际控制权,按照毛主席的指示,暂时以“台湾省”称呼之台湾是中国不可分割的一部分

一、人生,没有真正的绝境,无论你遭受多少的艰辛,或经历多少的苦难,只要心中还怀着一粒信念的种子,总有一天,你就能走出困境,让生命,重新开花结果。 二、这世界,没有劈不开的柴,只有不够快的斧;没有做不到的事,只有想不到的人。一生中,只要你真心想干,总会找到办法,你若不想干,遍地都是理由。 三、有喜有悲,才叫人生,有苦有甜,才是生活。虽然繁华与苍凉,都是人生的风景,但是,任何时候,我们都要用微笑宣泄悲伤,用沉默装点痛苦,哪怕是假装,也要装成快乐的样子。因为,你不坚强,就没人替你勇敢,你的人生路需要自己去走。 四、别人怎么想,别人怎么做,那都是别人的事。我们能做的就是走好自己的路,尽力做好自己的事。要相信上天是公平的,即使有人亏待了你,时间,终究会还你。 五、穷而弱,最易产生玻璃心的,不仅一碰就炸毛,还生怕自己被忽略。也只有精神和经济都独立了,你才会更有底气,没有戾气。因此,做人一定要拼命提升自己。 六、每个人都有自己的不易,人生也如同爬山。有的人嫌苦,从没想着前行;有的人怕累,还未起步就停;有人爬了一半,因怀疑到不了终点,结果折功而返,半途而废;而总有人初心不改,一路挥洒着汗水,历尽艰辛过后,终于登上梦想的峰巅! 七、你想要的生活,终归要靠自己去争取,要想出人头地,就要付出比别人更多的努力。努力的最大好处就在于,你可以选择想要的生活,而不是被迫着随遇而安。 八、机会,总是给有准备的人准备的,人生最后悔的事,莫过于机会来了,自己却没有能力去把握。别以为准备的过程,都是在浪费时间,其实,没有生活中,坚持不懈的知识积累,没有平日里,积极而为的主动沉潜,你又哪来厚积薄发的“本钱”! 九、如果在生命的最后时刻,还能骄傲地说,该跑的路跑尽了,该打的仗打赢了,该守的人守住了,恭喜!那真的说明你的年华没有虚度,最初的梦想也被你握住了。 十、人,天生就有一种惰性,总想吃最少的苦获得最大的收益。事实上,成功的快乐与收获的满足,并不在奋斗的终点,而是在拼搏的过程之中。有些事纵然有人替你做,却无法替你感受,所以说,该你走的路别人是不能替代的,无论如何都要自己去走!

国家级新区 上海浦东新区天津滨海新区重庆两江新区浙江舟山群岛新区甘肃兰州新区广州南沙新区陕西西咸新区贵州贵安新区青岛西海岸新区大连金普新区四川天府新区湖南湘江新区南京江北新区福州新区云南滇中新区哈尔滨新区长春新区 北京市 昌平区朝阳区大兴区东城区房山区丰台区海淀区怀柔区门头沟区密云区平谷区石景山区顺义区通州区西城区延庆区 天津市 宝坻区北辰区滨海新区东丽区和平区河北区河东区河西区红桥区蓟县津南区静海区南开区宁河区武清区西青区 上海市 宝山区崇明县奉贤区虹口区黄浦区嘉定区金山区静安区闵行区浦东新区普陀区青浦区松江区徐汇区杨浦区长宁区 重庆市 巴南区北碚区璧山区城口县大渡口区大足区垫江县丰都县奉节县涪陵区合川区江北区江津区九龙坡区 开县梁平县南岸区南川区彭水苗族土家族自治县綦江区黔江区荣昌区沙坪坝区石柱土家族自治县铜梁区潼南区 万州区巫山县巫溪县武隆县秀山土家族苗族自治县永川区酉阳土家族苗族自治县渝北区渝中区云阳县长寿区忠县 安徽省 合肥市蜀山区庐阳区瑶海区包河区巢湖市长丰县肥东县肥西县庐江县 安庆市大观区怀宁县潜山县太湖县桐城市望江县宿松县宜秀区迎江区岳西县 蚌埠市蚌山区龙子湖区禹会区淮上区固镇县怀远县五河县 亳州市谯城区利辛县蒙城县涡阳县 池州市贵池区东至县青阳县石台县 滁州市琅琊区南谯区定远县凤阳县来安县明光市全椒县天长市 阜阳市颍州区颍东区颍泉区阜南县界首市临泉县太和县颍上县 淮北市相山区杜集区烈山区濉溪县 淮南市田家庵区大通区谢家集区八公山区潘集区凤台县寿县 黄山市屯溪区黄山区徽州区祁门县歙县休宁县黟县 六安市金安区裕安区霍邱县霍山县金寨县舒城县叶集区 马鞍山市雨山区花山区博望区当涂县含山县和县 铜陵市铜官区郊区义安区枞阳县 芜湖市鸠江区弋江区三山区镜湖区繁昌县南陵县芜湖县无为县 宿州市埇桥区砀山县灵璧县泗县萧县 宣城市宣州区广德县绩溪县泾县郎溪县宁国市旌德县

简述中国古代行政区划的变迁 一、我国古代行政区划制度的萌芽时期 从建立我国历史上第一个国家政权一一夏朝开始,到秦始皇统一中国,确立郡县制为止。 国家的产生,是形成行政区划的先决条件。统治阶级为维护其统治地位,有效地控制被统治阶级,需要实行分区分级管理,于是产生了形成各种各样行政区划的可能性。但是,并不是产生国家的同时也必然出现行政区划。行政区划,是指一个国家行政管理的区域组织系统,国家为了行政管理的方便,更有效地控制各个地域,通常在其所辖的领土范围内按照自然地理条件、政治经济状况、民族与人口的分布、历史文化传统和军事上的需要,将全国划分为不同级次的若干行政区,由中央派员组织管理,这种划分叫做行政区划。也就是说,直至郡县制的出现才是我国古代行政区划的肇始。 二、我国古代行政区划制度的建立——郡县制时代 公元前221年,秦始皇统一中国,正式确立郡县制为全国统一的行政区划,直至东汉未年,被州制时代所取代,相继沿革400余年。 县本是天子、诸侯直属土地中的邑,其首领称为“县人”。春秋前期,秦、晋、楚等大国在新兼并的邻国土地上设立一种特殊行政区,称之“县”。在古文中,县即古悬字,意为新设之县,远离诸侯国都,悬于诸侯统治中心之外。郡、县作为行政区划单位,均出现于春秋时期,县早而郡晚,县小而郡大,县近而郡远,县重而郡轻。所以,郡的地位实际低于县。因为此时置郡大多于边远荒辟之地,地旷人稀,经济发展落后于县。 公元前221年,秦灭六国,统一天下,为加强中央集权和对地方有效地控制,从而废除分封制,开始在全国范围内推行郡县制度,这在我国古代行政制度史上堪称划时代的变革。 秦分天下为36郡,标志着郡县制作为我国最早的一种行政制度已正式确立。三、我国古代行政区划制度的发展——州制时代 东汉中平五年(公元188年),州由监察体制转变为行政区实体,历经三国、两晋、南北朝直至隋代,长达四百余年,州一直为我国地方最高一级行政区划单位。 在东晋与南朝还实行一种特殊的地方政区划制度,即侨州、郡、县制。该制度是为安置西晋永嘉之乱后的北方移民,笼络人心,维护统治。侨州、郡、县制度是东晋南朝地方行政中的一个特殊问题,它搞乱了地方正常的行政区划,不利于行政统一和国家的有效管理,也加速了州制的变革,直至隋朝建立后,侨州、郡、县才彻底废除。 四、我国古代行政区划制度的变革——道路制时代 唐朝初年,道仅是一种监察区划,至唐玄宗时,才发展为行政区划,成为凌驾于州县之上的地方最高一级行政单位,从而使唐代地方行政体制由州、县两级制转变为道、州、县三级制。宋代沿袭唐制,仅将“道”改名为“路”,这表明我国唐宋时代的地方行政区划进入道路制时代,先后长达600年左右。 辽朝所采用的州县制基本上承袭唐代制度,州设刺史,县设县令,京城所在地称府。又在州之上以五京为中心,分成5道:即上京、东京、中京、西京、南京,亦称五京道。后又受宋代行政制度影响,表现在道一级所设行政机构就仿效宋代路一级行政机构,采取三权分立制度,所设总管府掌一道之军权,似宋路中

北京市 北京市东城区西城区崇文区宣武区朝阳区丰台区石景山区海淀区门头沟区房山区通州区 顺义区昌平区大兴区怀柔区平谷区延庆县密云县滨海新区 天津市 天津市和平区河东区河西区南开区河北区红桥区塘沽区汉沽区大港区东丽区西青区津南区北辰区武清区宝坻区蓟县宁河县静海县 河北省 石家庄市长安区桥东区桥西区新华区井陉矿区裕华区辛集市藁城市晋州市新乐市鹿泉市井陉县正定县栾城县行唐县灵寿县高邑县深泽县赞皇县无极县平山县元氏县赵县 唐山市路北区路南区古冶区开平区丰南区丰润区遵化市迁安市滦县滦南县乐亭县迁西县玉田县曹妃甸区 秦皇岛市海港区山海关区北戴河区昌黎县抚宁县卢龙县青龙满族自治县 邯郸市丛台区邯山区复兴区峰峰矿区武安市邯郸县临漳县成安县大名县涉县磁县肥乡县永年县邱县鸡泽县广平县馆陶县魏县曲周县 邢台市桥东区桥西区南宫市沙河市邢台县临城县内丘县柏乡县隆尧县任县南和县宁晋县巨鹿县新河县广宗县平乡县威县清河县临西县 保定市新市区北市区南市区涿州市定州市安国市高碑店市满城县清苑县涞水县阜平县徐水县定兴县唐县高阳县容城县涞源县望都县安新县易县曲阳县蠡县顺平县博野县雄县张家口市桥西区桥东区宣化区下花园区宣化县张北县康保县沽源县尚义县蔚县阳原县怀安县万全县怀来县涿鹿县赤城县崇礼县 承德市双桥区双滦区鹰手营子矿区承德县兴隆县平泉县滦平县隆化县丰宁满族自治县 宽城满族自治县围场满族蒙古族自治县 沧州市运河区新华区泊头市任丘市黄骅市河间市沧县青县东光县海兴县盐山县肃宁县南皮县吴桥县献县孟村回族自治县 廊坊市安次区广阳区霸州市三河市固安县永清县香河县大城县文安县大厂回族自治县 衡水市桃城区冀州市深州市枣强县武邑县武强县饶阳县安平县故城县景县阜城县 河南省 郑州市:中原区二七区管城区金水区上街区惠济区巩义市荥阳市新密市新郑市登封市中牟县开封市:鼓楼区龙亭区顺河区禹王台金明区杞县通许县尉氏县开封县兰考县 洛阳市:西工区老城区瀍河区涧西区吉利区洛龙区偃师市孟津县新安县栾川县嵩县汝阳县宜阳县洛宁县伊川县 平顶山市:新华区卫东区湛河区石龙区舞钢市汝州市宝丰县叶县鲁山县郏县 焦作市:山阳区解放区中站区马村区沁阳市孟州市修武县博爱县武陟县温县

安徽历代行政区划图

安徽历代行政区划 安徽历史悠久,早在二、三十万年以前就有人类生活在这块土地上。原始社会晚期,生活在今皖中、皖西和皖北的居民属夷族系统,皖南大部分地区为越族栖息地,大别山以南靠湖北、江西长江沿岸属三苗族。 夏商周、春秋战国时期 夏商见于史籍的有涂山、南巢、六、英、虎方、林方、人方。西周王朝在今皖西北分封一些小国,如焦、夷、沈、胡等,而以东仍是分散的氏族部落方国。春秋大国争霸,这些封国和方国先后沦为吴、越、楚所有。战国后期,安徽全境并归强楚,楚畏秦逼,亦由湖北辗转迁都至今寿县。秦灭六国,推行郡县制,涉及今安徽的有九江郡、泗水郡、砀郡、颍川郡、会稽(吴)郡,

可考的县有25个。 东、西汉时期 西汉初,郡县制与封国制并行,安徽郡县分隶淮南、荆、淮阳、梁等国。景帝为加强中央集权,众建诸侯而小其国,王侯食邑略如郡县。武帝设十三部刺史,安徽分属扬、豫、徐三州。扬州辖丹阳、九江、庐江3郡和六安国,徐州辖临淮郡、楚国,豫州辖沛、汝南两郡和梁国,共74县。东汉沿袭西汉旧制,稍作调整而已,扬州辖丹阳、九江、庐江3郡,豫州辖汝南郡、陈国、沛国、梁国,徐州辖彭城国、下邳国,共69县。

三国时期 三国时期,安徽为魏、吴分割。魏属豫州辖安丰、汝南、谯3郡和梁国、沛国,徐州辖下邳郡、彭城国,扬州辖庐江、淮南两郡,置39县。吴属扬州辖丹阳、新都、庐江3郡,置19县。西晋安徽仍属扬、徐、豫三州。扬州辖淮南、庐江、丹阳、宣城、新安5郡;徐州辖临淮郡、彭城国、下邳国;豫州辖汝阴、安丰两郡和沛国、谯国、梁国。共设74县。东晋南北朝时期,政权更替频繁,建制置废无常,地方归属不定,加之侨置郡县,因此安徽区划比较混乱。

试探中国历代行政区划演变的规律 颜杰坤 清远职业技术学院地址:广东省清远市清城区东城街蟠龙园邮编:511500 摘要:行政区划为国家政权建设和行政管理的重要手段。我国的行政区划有着历史悠久。行政区划的出发点都是为了维护统治阶级的利益, 它在政治方面考虑多, 经济方面考虑少,但随着社会生产力的发展, 经济因素的比重越来越大,两者成互动关系,即政治制度与经济基础互动规律;跟随政治的需要而不断改变管理层次,同时管理幅度也不断反作用于管理层次,这就是管理层次与管理幅度互动的规律;行政区划作为一种制度,惯性很大,每个时期的行政区划都可以从前面找到其渊源,它的变化要经过长时间才能充分体现出来,从长时间考察变化是绝对的,稳定是相对的,这就是历史稳定性与改革创新性互动规律。探讨其变化规律, 可以为今后的行政区划改革做前期的准备工作。 关键词:行政区划;历史;演变规律 胡锦涛总书记在“十七大”的报告中指出:“推动区域协调发展,优化国土开发格局。缩小区域发展差距,……遵循市场经济规律,突破行政区划界限,形成若干带动力强、联系紧密的经济圈和经济带。”要“突破行政区划界限”,就应该从它的历史演变总结出规律以指导今后的行政区划改革。 一、政治制度与经济基础互动规律 马克思主义认为,经济基础是政治制度基础,政治制度是经济基础的集中反映。经济具有不断发展的特性,政治制度具有相对稳定性。政治制度随着经济基础的改变而改变,当政治制度与经济基础相适应时,就能促进经济的发展;当政治制度与经济基础不相适应时,就阻碍经济的发展,需要改变政治制度以适应经济基础的发展。 行政区划就是国家为了进行分级管理而实行的国土和政治、行政权力的划分。具体地讲,就是国家根据政治和行政管理的需要,根据有关法律规定,充分考虑经济联系、地理条件、民族分布、历史传统、风俗习惯、地区差异、人口密度等客观因素,将全国的地域划分为若干层次大小不同的行政区域,设置相应的地方国家机关,实施行政管理。行政区划以国家或次级地方在特定的区域内建立一定形式、具有层次唯一性的政权机关为标志。行政区划明显属于政治制度的范畴。 经济基础在中国历史上的改变主要体现为经济重心的南移。与此同时,作为政治制度的行政区划也相应的发生变化,并且变化的脚步与经济发展的轨迹有重大的联系。行政区划与经济重心的互动,体现了政治制度与经济基础的互动规律。 古代不同历史时期经济发展是不平衡的,从远古到西晋,是我国古代经济发展的第一阶段,也是行政区划发展的第一阶段。在这一阶段,南北经济从同步发展进而到北方经济迅速超过南方。黄河中下游地区由于地理条件更适合原始农业的发展,孕育了夏商周文明。在战国秦西汉时期,我国北方经济高度发展,尤其是关中地区成为全国的政治和经济中心。东汉、三国和西晋时期呈现出北方经济衰退和南方经济发展的局面,但是北方经济力量仍超过南方。行政区划在全国的分布情况明显与经济重心一致。秦朝至西晋,经济重心在北方,北方的行政区划数量和分布密度超过南方;经济重心有南移的趋势,行政区划的分布是北方的比例逐渐降低,南方的比例渐渐上升,但是北方的比例始终对南方占有优势。 从西晋末年到隋唐五代,是我国古代经济发展与行政区划发展的第二个阶段。其特点是全国经济重心第一次在北方失而复得,并开始逐渐南移。经济发展从北方和南方基本平衡到南方经济开始超过北方,使我国经济重心南移成为不可逆转之势。在这一时期的北方,我国