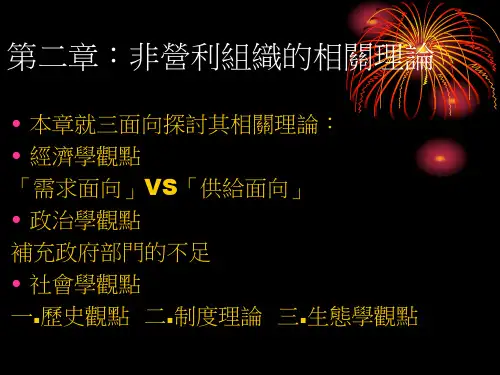

第四讲 非营利组织的相关理论

- 格式:ppt

- 大小:1.68 MB

- 文档页数:50

非营利组织的理论基础——治理理论和公民社会理论在这里我们同意把非营利组织界定成了第三部门早在1831年,法国知著名的思想政治家托克维尔就注意到美国公民热衷结社的现象。

“美国人不论年龄多大,无论出于什么地位,不论你只去是什么,无不适时在组织社团。

在美国,不仅有人人都可以参加组织的社团,而且还有其他成千上万的团体。

”他将这种参与倾向与美国民主的活力与成功联系在一起。

正如他之处:“在民主国家里,全体公民都是独立的,但有时软弱无能。

他们几乎不能单凭自己的力量去单干一番事业,其中的任何人度不能强迫别人来帮助自己。

因此,他们如果不学会自动的互助,就将全度陷入无能为力的状态。

”但是真正对第三部门进行大规模系统研究还是在20实际80年代。

由于第三部门在社会经济中发挥越来越重要的作用,引起了众多学者的几大注意。

像“非营利和志愿组织研究协会”和“国际第三部门研究会”这样的职业学术研究会吸纳了的大量跨学科研究人员,并定期举行国际学术会议。

随着第三部门的发展,公共管理学、社会学、经济学以及人类学等学科也纷纷介入,大大拓展了第三部门的研究视野。

1、公共管理学:为“善治开辟新领域”治理又称管治,不同于通常意义上的管理,治理理论的创始人之一罗斯诺在其代表作《没有政府通统治治理》和《21世纪的治理》等文章中将治理界定为一系列活动领域里的管理机制。

与统治不同,治理指的是一种共同的目标支持的活动。

未来的政府不再是统治的政府,而是治理的政府,这是20实际90年代以来西方公共行政改革日渐明确的一个方向,也成为与这场改革遥相呼应的新公共管理学研究的重要内容内容。

到目前为止,各国学者对治理提出了五种主要观点,即:(1)治理指出自政府但又不政府的一套公共社会机构和行为者:(2)治理明确指出再为社会和经济问题寻求解答的过程中存在的界限和责任和责任方面的模糊点(3)治理明确肯定涉及集体行为的各个社会公共机构之间存在的权利依赖(4)治理指行为者网络的自主自知(5)治理认定,办好事情的能力并不在于政府的权力,不在于政府下命令或运用其权威,政府可以动用新的工具和技术来控制和指引,而政府的能力和责任也均在于此。

非营利组织的基本理论一、市场失灵理论市场失灵是指市场无法有效率地分配商品和劳务的情况。

生产者与消费者之之间存在信息不对称现象,使消费者没有充分的信息和专业知识来判断产品和服务的数量及品质。

生产者在市场竞争中很可能收取不合理的费收,造成信用失效,市场无法有效率地分配商品和劳务。

市场失灵的表现1、收入与财富分配不公。

马太效应。

2、外部负效应问题。

环保问题。

3、竞争失败和市场垄断的形成。

4、失业问题。

5、区域经济不协调问题。

6、公共产品供给不足。

7、公共资源的过度使用。

市场失灵的原因1、公共产品。

2、垄断。

3、外部影响。

4、非对称信息。

纠正和克服“市场失灵”1、需要政府的宏观调控和干预;2、目前各国普遍采用的方式,就是允许各类非政府组织的介入和参与。

“市场失灵”是非政府组织产生和发展的重要前提和基础。

二、政府失灵理论指政府的活动或干预措施缺乏效率,或者说政府做出了降低经济效率的决策或不能实施改善经济效率的决策。

政府失灵主要表现1、短缺或过剩。

2、信息不足。

3、官僚主义。

4、缺乏市场激励。

5、政府政策的频繁变化。

政府失灵的原因1、政府决策的无效率。

第一,投票规则的缺陷导致政府决策无效率。

投票规则有两种:一致同意规则;二是多数票规则。

第二,政治市场上行为主体动机导致政府决策无效率。

第三,利益集团的存在导致政府决策无效率。

2、政府机构运转的无效率。

政府机构运转无效率的原因主要表现在缺乏竞争、缺乏激励两个方面。

3、政府干预的无效率。

如何治理政府失灵1、市场化改革。

2、分权改革。

3、厉行法制。

4、促进公民的参与与监督。

三、志愿失灵理论正如市场失灵、政府失灵一样,非政府组织也有其内在的局限性,存在一些弊端。

主要表现在:组织活动的资金不足;组织的家长作风;组织管理的业余主义;组织管理以及服务的狭隘性等。

萨拉蒙提出的志愿失灵理论。

志愿失灵的表现1、慈善不足。

2、非政府组织往往存在家长作风。

3、非政府组织的业余性。

4、非政府组织对象的局限性。

非营利组织的理论基础非营利组织的理论基础最近几年来,自主、负责、踊跃参与的各类非营利组织初步涉入社会各重要议题的提倡、参与公共事物或提供公共效劳,俨然形成了政府部门、企业组织、非营组织三足鼎立之势。

非营利组织的兴起,是成立在大量的理论基础上的。

公民社会理论、市场失灵和政府失灵理论、契约失灵和志愿失灵理论为非营利组织的兴起奠定理论基础。

一、公民社会(1)公民社会的概念与特点公民社会的概念大致可分为两类:一类是成立在国家和社会二分法的基础上,指的是独立于国家但又受到法律爱惜的社会生活领域及与之相关的一系列社会价值或原那么;另一类概念那么成立在国家、经济、公民社会的三分法基础之上,公民社会指的是介于国家和家庭或个人之间的一个社会彼此作用领域及与之相关的价值或原那么。

进入九十年代,以国家、经济、公民社会为基础的公民社会概念慢慢为大多数学者所同意,其中,戈登.怀特(Gordon White)的概念最有代表性,他以为,“今世利用这一术语的大多数人所公认的公民社会的要紧思想是:它是国家和家庭之间的一个中介性的社团领域,这一领域由同国家相分离的组织所占据,这些组织在同国家的关系上享有自主权,并由社会成员志愿结合而形成以爱惜或增进他们的利益或价值。

”他主张将企业或经济机构同公民社会分开来对待,前者作为经济系统组成公民社会的基础。

公民社会的特点:一、志愿性与合作性 ; 二、公布性与开放性;3、非官方性; 4、横向的协作;五、信任和容忍;六、法治原那么。

(2)公民社会与非营利组织从上面所简要介绍的公民社会理论的概念中,咱们能够明确公民社会与非营利组织之间的辩证统一关系:(1)公民社会是非营利组织存在和进展的基础。

公民社会是民主政治和市场经济健康进展的土壤和温床,一个地域公民社会的进展水平高低将直接阻碍本地非营利组织的进展。

(2)非营利组织既是公民社会的主要组织实体,也是公民社会文化价值特征的主要倡导者、传播者非营利组织的行为实际上是公民社会中公民意识的一种表达,它的非官方性、非营利性和自愿性,自治性等特征,使它成为一套最适合从下而上发展,构建发达公民社会的组织形式,是公民社会的核心要素。

非营利组织的组织理论探究在人类社会的发展中,非营利组织扮演着重要的角色。

与商业组织不同,非营利组织的目标通常是服务社会、推动公益事业。

这些组织从事不同的领域,包括教育、卫生、环保、文化、慈善等,它们的存在对社会的稳定与发展有极为重要的作用。

但非营利组织的发展和管理面临着许多挑战,因此研究非营利组织的组织理论对建立健全的非营利组织有着重要意义。

I. 什么是非营利组织非营利组织,又称非政府组织(NGO),是独立于政府和商业组织的,一种追求非商业利益的组织形式。

它通常是由志愿者自发组织起来,它们的目标是向社会传递一种价值观念或推动某种事业。

非营利组织的性质有着很多种,包括基金会、协会、社团、教育机构等等。

II. 非营利组织的组织理论在管理学领域中,组织理论是对组织本质、结构、管理和运作等方面进行探究的学问。

由于非营利组织本身具有非常不同于商业企业的特性,因此,在其发展和管理中,需要对非营利组织的特性进行研究,结合组织理论,以更好地推进其发展和运作。

1. 分析非营利组织的特性首先,非营利组织的宗旨定位,使其有着明显的公益性和社会功利性。

其成立的根本目的并非追求利益获益,而是追求社会效益、推动社会发展,这种非经济目标的特性决定其与商业企业大相径庭。

其次,非营利组织的组织形式及其管理制度极大地影响了其发展和运作。

通常情况下,非营利组织的组织形式是比较松散且高度本地化的,在人员组织和管理方面也不像商业企业那样有一套严格的管理制度。

这一点在一定程度上体现了非营利组织在管理和运作方面的困境。

此外,人员组织的特性和人员出勤、参与程度也是非营利组织的重要特性。

与商业企业不同的是,非营利组织通常采用志愿者或兼职工作的模式,其人员组织极大地影响了组织的管理和运作。

2. 研究非营利组织的管理方式在组织管理方面,非营利组织需要不断进行自我反思和改进。

尤其是在管理体制和运作模式上,非营利组织需要不断寻求创新和改善,以适应现代社会的需求。

关于非营利组织的理论一、非营利组织的社会背景:1、公民社会理论 2、治理理论二、非营利组织的起源: 1、契约失灵(市场失灵)2、政府失灵 3、第三方政府三、非营利组织的弊病:1、志愿失灵四、非营利组织与政府关系理论:1、多元主义2、法团主义 3、分类控制理论一、公民社会(Civil Society)“公民社会”在西方是一个源远流长、历经流变的概念。

中国学界在80年代下半叶开始引入公民社会理念,它在大陆的经典译名是“市民社会”,在台湾则被译作“民间社会”。

其实它们是同一英语词源civil society的三个不同的中文译名,不少学者实际上交叉使用公民社会和市民社会两种用法,前者强调其政治学意义,后者着重其社会学意义。

就其一般意义而言,公民社会是指社会中私人利益关系的总和,它是国家政治生活之外的所有社会秩序和社会过程。

其显著特征在于它是相对于政府而言的非官方的社会结构和过程,诸如各种民间组织、非政府组织、中介组织、社会运动等均属于公民社会的范畴。

传统意义上的市民社会概念在古典市民社会理论中,“市民社会”、“政治社会”、“文明社会”三者之间没有明确的区分。

古希腊罗马学者往往用“市民社会”概念描述城市或城邦的生活状况。

亚里士多德在其《政治学》一书中首先提出了“Politike Koinonia"(Political Society/Community)的概念(拉丁文译为“Societas Civilis")。

古罗马政治理论家西塞罗在公元前一世纪明确了传统意义上的市民社会概念的含义。

1)城市文明 2)政治文明3)道德的集体现代市民社会概念的提出和完善现代市民社会理论坚持政治国家和市民社会的二分法,强调市民社会系由非政治性的社会所组成。

这种现代意义上的市民社会概念主要是由黑格尔提出并由马克思加以完善的。

市民社会概念在当代西方的新发展当代西方一些学者如柯亨、阿拉托等人提出用国家——经济——市民社会的三分法来代替国家——市民社会的二分法。