干扰素抗病毒治疗小儿乙肝44例临床分析

- 格式:pdf

- 大小:346.78 KB

- 文档页数:1

干扰素在治疗慢性乙型肝炎的临床应用【中图分类号】r512.62【文献标识码】a【文章编号】1672-3783(2012)11-0270-01全球乙型肝炎病毒感染者超过3.5亿,每年死亡人数约100~200万。

我国为慢性乙型肝炎的高发区。

约占全球感染者的1/3。

其防治研究一直是我国的重点课题治疗关键是抗病毒治疗,干扰素是目前抗病毒的有效药物之一,但其疗效只有30~40%,干扰素,主要是聚乙二醇干扰素,是治疗慢性丙型肝炎惟一有效的抗病毒药物,同时也是治疗慢性乙型肝炎的首选药物之一。

但由于干扰素在临床上规范化应用的时间并不太长,加之远期疗效的评价指标较难确定,因此有必要对其治疗慢性肝炎的远期疗效做出正确评价,使其更好地应用于临床。

现报告如下。

1资料与方法1.1临床资料:选择2010年6月至2012年6月我院住院治疗的患者120例。

男76例,女44例年龄18~68岁。

所有患者均符合第十次全国病毒性肝炎会议修订的诊断标准。

同时符合下列条件①清乙型肝炎病毒表面抗原乙型肝炎病毒抗原乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸持续阳性6个月以上②丙氨酸转氨酶高于正常2倍,小于10倍的无黄疸患者;③除外其他肝炎病毒感染及其他严重并症;④6个月内未进行任何抗病毒及免疫调节治疗。

1.2方法:给予干扰素a300万u隔日1次,肌肉注射,同时给予乙型肝炎基因疫苗10ug肌肉注射。

治疗前及治疗后每3个月检测1次肝功能、乙肝五项,根据病情需要定期检测血、尿常规及做肝、胆、脾超声检查。

2结果2.1临床疗效:治疗6个月时阴转率为63%,治疗12个月时阴转率76.2%。

2.2不良反应:肌肉注射干扰素最初次患者有不同程度的发热,肢体酸痛,以后逐渐缓解,半数患者出现白细胞下降,其中12例因白细胞绝对值降至而停药。

3讨论干扰素是细胞在病毒感染或其他诱导因素作用下产生的具有广谱抗病毒、抗肿瘤、抑制细胞增殖和免疫调节作用的细胞因子。

目前,多数专家和学者认为乙型肝炎是一种免疫性疾病。

2020年5月第9期临床用药论坛干扰素应用于乙肝患者抗病毒治疗后出现的不良反应及措施分析石淑珍嘉峪关市酒钢医院,甘肃 嘉峪关 735100【摘要】目的:探讨对乙肝患者应用干扰素进行抗病毒治疗后出现的不良反应,并分析其相应措施,以提高疗效。

方法:选取应用干扰素进行抗病毒治疗的乙肝患者192例(男100例,女92例),年龄19~58岁,平均36.52±4.33岁,对所有出现不良反应的患者,如流感样症状,骨髓抑制,神经精神症状等,均予以及时干预,观察临床疗效。

结果:对于出现不良反应的患者,经及时干预后,基本能继续完成治疗疗程。

结论:乙肝患者应用干扰素进行抗病毒治疗后,会出现流感样症状、骨髓抑制、皮肤症状、消化系统及神经精神症状等不良反应,对此给予针对性治疗措施干预,可有效控制,提高临床疗效。

【关键词】干扰素;乙肝患者;抗病毒治疗;不良反应[中图分类号]R473.5 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2020)09-0071-02慢性病毒性肝炎是临床较为常见的一种慢性疾病,包括乙肝和丙肝等,其中乙肝具有较高的发病率和死亡率,乙肝病毒的可持续性复制及机体对病毒的免疫反应等种种因素是其发病的主要原因。

抑制病毒复制、增强患者自身免疫力是治疗的原则。

目前临床上针对乙型的治疗药物有很多,干扰素因其具有抗病毒、抗纤维化及调节免疫力等优点成为临床上的首选药物,但在应用干扰素治疗后,因长期用药及药物对身体的作用,患者会出现不同程度的不良反应,造成患者心理、身体的不适,从而影响疗效[1]。

本文针对临床所选病例,对应用干扰素抗病毒治疗后出现的不良反应进行针对性治疗干预,疗效明显,现总结如下。

1 资料与方法1.1一般资料 选取2009年6月至2015年12月期间在我院感染科应用干扰素进行抗病毒治疗的乙肝患者192例(男100例,女92例),年龄19~58岁,平均36.52±4.33岁作为研究对象。

观察长效干扰素派格宾治疗慢性乙肝的临床效果【摘要】目的:探讨长效干扰素派格宾治疗慢性乙肝的临床效果。

方法:选取2020年11月-2021年11月我院收治的慢性乙肝患者50例作为此次研究对象,按照随机原则分为对照组(常规治疗方法)和观察组(长效干扰素派格宾治疗方法)。

结果:两组慢性乙肝患者全部完成治疗,在治疗结束后,针对其临床效果有关指标进行评价,根据临床结果可得知,观察组患者的HBV-DNA与HBeAg转阴率显著高于对照组患者,差异比较大,具备比较好的统计学意义(P<0.05)。

结论:在治疗慢性乙肝的过程之中,通过采用长效干扰素派格宾治疗方式,临床效果突出,安全性较高,值得在临床当中全面推广。

【关键词】长效干扰素;派格宾;慢性乙肝乙肝病毒的传染性特别强,会给患者身体健康带来严重的危害,同时患者会产生很大心理压力,长时间发病,容易诱发肝脏并发症,故及时治疗特别重要。

在临床治疗层面,慢性乙肝主要采用干扰素治疗方式,常规的短效干扰素临床治疗周期比较长,药物应用次数也比较多,患者依从性较低,为进一步提升慢性乙肝的临床治疗效果,本文主要研究长效干扰素派格宾治疗慢性乙肝的临床效果,报道的主要内容如下。

1资料和方法1.1一般资料选择2020年11月-2021年11月我院收治的慢性乙肝患者50例作为此次研究对象,按照随机原则分为对照组(常规治疗方法)和观察组(长效干扰素派格宾治疗方法),对照组之中共有16例男性患者,9例女性患者,年龄是(22-64)岁,平均为(38.65±2.13)岁,病程在(1-2)年,平均为(1.12±0.41)年。

观察组之中共有17例男性患者,8例女性患者,年龄是(22-654)岁,平均为(38.69±2.1243)岁,病程在(1-2)年,平均为(1.19±0.38)年。

对两组慢性乙肝患者临床资料进行对比可以得知,无差异没有意义(P>0.05)。

聚乙二醇干扰素a-2b治疗儿童慢性乙型肝炎的临床观察[摘要]目的:观察聚乙二醇干扰素a-2b(佩乐能)治疗HBeAg阳性儿童慢性乙型肝炎疗效。

方法:选择HBsAg、HBeAg、HBV-DNA均阳性的慢性乙型肝炎儿童13例,予聚乙二醇干扰素a-2b1.5ug·kg-1,1周1次,疗程48周,观察患者肝功能、HBV-M、HBV-DNA变化及不良反应。

结果:48周疗程结束时ALT复常率为92.3%,HBeAg血清学转换率及HBV-DNA转阴率分别为53.8%和69.2%。

结论:聚乙二醇干扰素a-2b是治疗小儿慢性乙型肝炎的有效药物。

[关键词]聚乙二醇干扰素a-2b;儿童;乙型肝炎我国每年约有100万儿童因感染HBV而发展为慢性HBV携带者或成人慢性乙型肝炎(chronic hepati-tis B,CHB)。

a-干扰素是具有抗病毒和免疫调节作用的生物调节活性物质。

干扰素治疗慢性病毒性肝炎已有10多年的历史,虽然效果远没有达到令人满意的程度,但干扰素却是目前经过美国FDA批准用于儿童CHB治疗的抗病毒药物之一(还有一种是拉米夫定)。

近几年来,应用a-干扰素治疗成人CHB取得一定效果,但用于治疗儿童CHB尚无报道。

我们应用先灵葆雅公司生产聚乙二醇干扰素a-2b(商品名为佩乐能)对13例儿童CHB患者进行治疗,现将研究结果报道如下。

1.资料与方法1.1研究对象2008年1月至2009年6月从住院及门诊采取知情同意的方法入选13例儿童CHB患者,诊断按2000年全国传染病与寄生虫病会议修订的病毒性肝炎诊断标准。

男9例,女4例;年龄4~12岁,平均(6.5±3.6)岁。

1.2入选条件(1)血清HBsAg、HBeAg持续阳性半年以上;(2)血清HBV-DNA>105copies·ml-1;(3)患者均为转氨酶持续或反复异常超过6个月,血清ALT超过正常值上限2倍而低于正常值上限10倍,总胆红素小于正常值上限的2倍;(4)无HA V、HCV、HDV、HEV、HIV重叠感染,排除自身免疫性肝炎,原发性硬化性胆管炎以及失代偿性肝硬化;(5)1年内未使用过抗病毒药及免疫调节药;(6)无心、脑、肾病史,无糖尿病、甲状腺功能亢进症、精神性疾病。

α干扰素治疗乙肝纤维化的临床实践经验作为一名从事乙肝纤维化临床治疗的研究者,我有幸在过去十年中参与并观察了α干扰素在治疗乙肝纤维化方面的临床实践。

在这个过程中,我们团队积累了丰富的经验,也看到了α干扰素所带来的积极变化。

我们的研究对象主要是乙肝纤维化患者,他们中的许多人已经经历了长期的乙肝病毒感染,导致了肝脏组织的损伤和纤维化的形成。

在这个过程中,肝脏的功能逐渐减弱,患者的生活质量也受到了严重影响。

因此,寻找一种有效的治疗方法,以阻止或逆转乙肝纤维化的进程,成为了我们研究的重点。

在众多的治疗手段中,我们选择了α干扰素作为主要的治疗方式。

α干扰素是一种抗病毒药物,它可以抑制乙肝病毒的复制,从而减缓病毒对肝脏的损伤。

α干扰素还具有抗纤维化的作用,可以通过抑制胶原蛋白的合成,减少肝脏纤维化的形成。

在实际的临床治疗中,我们根据患者的具体情况,制定了个性化的治疗方案。

一般来说,我们会根据患者的年龄、病情严重程度、肝脏功能等因素,确定治疗的具体剂量和疗程。

在这个过程中,我们发现,α干扰素的治疗效果与患者的年龄和病情严重程度有很大的关系。

一般来说,年轻患者和病情较轻的患者,对α干扰素的反应更好,治疗效果也更为显著。

除了α干扰素的治疗效果外,我们还关注了患者的耐受性。

在实际的临床治疗中,我们发现,大部分患者对α干扰素的耐受性较好,只有少数患者会出现一些不良反应,如注射部位的疼痛、流感样症状等。

这些不良反应通常在治疗初期出现,随着治疗的进行,逐渐减轻或消失。

因此,我们在治疗过程中,会根据患者的反应,适当调整治疗的剂量和疗程。

在观察了大量的临床案例后,我们发现,α干扰素在治疗乙肝纤维化方面,具有明显的优势。

α干扰素可以有效抑制乙肝病毒的复制,减缓肝脏的损伤,为肝脏的修复和再生提供了可能。

α干扰素具有抗纤维化的作用,可以减少肝脏纤维化的形成,从而保护肝脏的功能。

α干扰素的治疗效果与患者的年龄和病情严重程度有很大的关系,为临床治疗提供了更多的可能性。

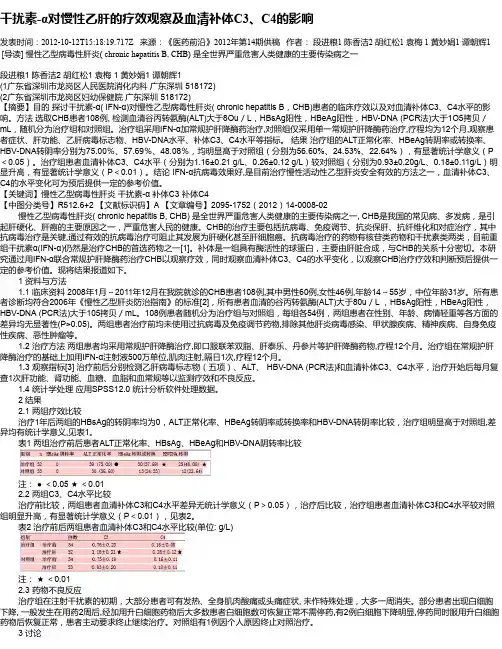

干扰素-α对慢性乙肝的疗效观察及血清补体C3、C4的影响发表时间:2012-10-12T15:18:19.717Z 来源:《医药前沿》2012年第14期供稿作者:段进粮1 陈香洁2 胡红松1 袁梅 1 黄妙娟1 谭朝辉1 [导读] 慢性乙型病毒性肝炎( chronic hepatitis B, CHB) 是全世界严重危害人类健康的主要传染病之一段进粮1 陈香洁2 胡红松1 袁梅 1 黄妙娟1 谭朝辉1 (1广东省深圳市龙岗区人民医院消化内科广东深圳 518172) (2广东省深圳市龙岗区妇幼保健院广东深圳 518172) 【摘要】目的探讨干扰素-α( IFN-α)对慢性乙型病毒性肝炎( chronic hepatitis B,CHB)患者的临床疗效以及对血清补体C3、C4水平的影响。

方法选取CHB患者108例, 检测血清谷丙转氨酶(ALT)大于8Ou/L,HBsAg阳性,HBeAg阳性,HBV-DNA (PCR法)大于1O5拷贝/mL,随机分为治疗组和对照组。

治疗组采用IFN-α加常规护肝降酶药治疗,对照组仅采用单一常规护肝降酶药治疗,疗程均为12个月,观察患者症状、肝功能、乙肝病毒标志物、HBV-DNA水平、补体C3、C4水平等指标。

结果治疗组的ALT正常化率、HBeAg转阴率或转换率、HBV-DNA转阴率分别为75.00%、57.69%、48.08%,均明显高于对照组(分别为56.60%、24.53%、22.64%),有显著统计学意义(P <0.05)。

治疗组患者血清补体C3、C4水平(分别为1.16±0.21 g/L、0.26±0.12 g/L)较对照组(分别为0.93±0.20g/L、0.18±0.11g/L)明显升高,有显著统计学意义(P<0.01)。

结论 IFN-α抗病毒效果好,是目前治疗慢性活动性乙型肝炎安全有效的方法之一,血清补体C3、C4的水平变化可为预后提供一定的参考价值。

小儿慢性乙型肝炎肝活检对抗病毒治疗的指导作用Leading Role of Liver Biopsies in Antiviral Tr eatment for Chronic Hepatitis B in Childr en 车龙 安萍作者单位:110006 辽宁,沈阳市传染病医院(车龙 安萍) 【摘要】 目的 观察儿童慢性乙型肝炎肝活检病理对选择干扰素治疗的临床指导作用。

方法 21例小儿慢性乙型肝炎应用-干扰素治疗6个月以上,且停药后随访至少6个月,其中12例治疗前行了肝活检。

结果 21例小儿患者对干扰素产生完全应答7例,占33.3%;12例肝活检患者肝脏炎症在G2以上和纤维化在S2以上的患者对干扰素的完全应答高,达71.4%。

结论 小儿肝脏病理结果炎症及纤维化程度明显者对干扰素应答率高,肝活检病理程度能预测干扰素的疗效,根据肝活检病理程度选择抗病毒治疗可提高小儿慢性乙肝的治疗效果。

【关键词】 小儿;乙型肝炎;慢性;肝脏病理;干扰素 【中图分类法】 R512.6+2 R725.5 【文献标识码】 A 文章编号:1001-1358(2007)01-007-02 近年来,干扰素治疗慢性乙型病毒性肝炎(乙肝)在临床上得到了广泛的应用,但关于干扰素治疗儿童慢性乙肝的报道较少,尤其小儿肝活检后选择干扰素治疗的报道更少。

现将我院21例小儿慢性乙肝患者肝活检后应用干扰素抗病毒治疗的临床研究结果报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料 21例临床诊断为慢性乙型肝炎的儿童患者均来自我院2003年1月~2005年12月住院患者,男13例,女8例,年龄2岁~14岁。

肝功能ALT80~248U/L (正常值40U/L以下),总胆红素15.3~37.8m ol/L(正常值20.1mol/L以下)。

HBsAg、HBeAg及HBV DNA均阳性。

排除其他肝炎病毒合并感染者。

其中12例治疗前行了肝活检。

临床诊断及病理诊断均参照2000年9月西安中华医学会传染病与寄生虫病学分会、肝病学分会联合修订的病毒性肝炎防治方案。

肝康合剂联合干扰素治疗慢性乙型肝炎54例【摘要】本研究旨在探讨肝康合剂联合干扰素治疗慢性乙型肝炎的疗效。

共有54例患者参与了本研究,采用了一系列实验方法进行治疗,并取得了积极的实验结果。

研究发现,肝康合剂联合干扰素能显著改善患者的肝功能指标,并且具有较好的耐受性。

在讨论部分,我们进一步分析了治疗机制和可能的副作用。

在临床意义方面,本研究为慢性乙型肝炎的治疗提供了新的思路和方法。

研究结论表明,肝康合剂联合干扰素是一种有效治疗慢性乙型肝炎的方法,具有良好的临床应用前景。

展望未来,我们将进一步完善治疗方案,提高治疗效果,为慢性乙型肝炎患者带来更多的福祉。

【关键词】肝康合剂、干扰素、慢性乙型肝炎、联合治疗、研究、54例、实验方法、实验结果、讨论、临床意义、结论、未来展望1. 引言1.1 背景介绍慢性乙型肝炎是一种由乙型肝炎病毒引起的慢性肝炎疾病,是全球范围内公共卫生问题。

据统计,大约有2亿人感染乙型肝炎病毒,其中约有3500万人患有慢性乙型肝炎。

慢性乙型肝炎患者如果得不到及时有效的治疗,可能会引发肝硬化、肝癌等严重并发症,对患者的生活质量和健康造成严重威胁。

目前,治疗慢性乙型肝炎的主要方法包括抗病毒治疗和肝保护治疗。

肝康合剂是一种中药复方制剂,具有清热解毒、养肝护肝的功效,可以改善肝功能、减少肝损伤。

干扰素是一种广谱抗病毒药物,可以通过干扰病毒复制及对宿主免疫系统的调节来治疗病毒性疾病。

本研究旨在探讨肝康合剂联合干扰素治疗慢性乙型肝炎的疗效及临床价值,为临床治疗提供参考依据,改善患者的治疗效果和生活质量。

1.2 研究目的研究目的主要是探讨肝康合剂联合干扰素治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性,在临床实践中评估其临床应用价值。

针对现有治疗手段存在的疗效不彻底和易复发的问题,本研究旨在通过联合应用肝康合剂和干扰素,观察其对慢性乙型肝炎患者的疗效及不良反应情况,为寻求更有效的治疗方案提供依据。

通过对照组和观察组的比较,探讨肝康合剂与干扰素单独应用的疗效差异,以及联合应用的优势和可行性,为临床医生制定更科学的治疗方案提供参考。

对比不同国产α—干扰素治疗慢性乙型肝炎的安全性及不良反应目的探讨不同国产a-干扰素治疗慢性乙型肝炎的安全性与不良反应。

方法选取2017年1月~8月因患慢性乙型肝炎而至我院接受α-干扰素治疗的患者150例作为研究对象,采取随机分组方式将其均分为A、B、C三组,分别给予安福隆、安达芬、赛若金治疗,对比三组患者的HBeAg转阴率、HBsAg转阴率、HBV-DNA转阴率以及不良反应发生率。

结果三组患者的HBeAg转阴率、HBV-DNA转阴率无显著差异,差异无统计学意义(P>0.05),相比与其他两组,A组患者的HBsAg转阴率明显较高,B组患者的血小板一过性减少、消瘦、发热等不良反应发生率明显较高,B组患者失眠抑郁等不良反应发生率明显较低,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论针对慢性乙型肝炎患者给予以上三种不同国产α-干扰素虽然具有近乎一致的临床效果,但安福隆的HBsAg转阴率最高,不良反应方面也明显最优,值得临床上推广。

标签:国产;α-干扰素;慢性乙型肝炎;安全性;不良反应【中图分類号】R512.62 【文献标识码】B 【文章编号】ISSN.2095.6681.2018.30..02慢性乙型肝炎在临床上较为常见,该病主要由乙型肝炎病毒感染所致。

若不及时治疗将会导致病毒大量复制,侵蚀肝脏细胞并造成肝细胞变性、坏死,最终发展成肝纤维化、肝硬化及肝细胞癌[1]。

针对该病临床常给予抗病毒药物治疗,众多药物中以干扰素应用最为广泛。

由于进口干扰素价格较高,患者很难承受经济压力,因此国产α-干扰素在市场上广受欢迎。

今选取2017年1月至8月因患慢性乙型肝炎而至我院接受α-干扰素治疗的患者150例,对比常见三种不同国产α-干扰素的临床应用效果与不良反应发生率,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2017年1月~8月因患慢性乙型肝炎而至我院接受α-干扰素治疗的患者150例作为研究对象,患者经2010年版《慢性乙型肝炎防治指南》中相关诊断标准[2]得以确诊。

α干扰素在儿科临床合理应用专家共识(完整版)干扰素(IFN)是一类具有广谱抗病毒、抗增殖和免疫调节活性的多功能细胞因子家族,根据结合受体不同,可以分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型[1],其中,Ⅰ型IFN(主要为α/βIFN)在机体控制病毒感染方面发挥重要作用。

在自然情况下,α干扰素(IFNα)是人类应对病毒感染非常重要的免疫保护性细胞因子[2],其可诱导同种细胞产生抗病毒蛋白,形成抗病毒状态,限制病毒的进一步复制和扩散。

但IFNα是一个诱生蛋白,只有受到病毒等微生物感染后人体内细胞才会被诱导分泌出IFNα。

所以,天然IFN的抗病毒作用具有滞后性和暂时性的特点。

由于儿童免疫功能尚不成熟,病毒更易抑制IFN α的产生,导致儿童易发生病毒感染性疾病[3,4,5]。

因此,一旦患儿诊断为病毒性感染,就应尽早给予外源性IFNα以抑制病毒复制,并增强免疫细胞清除病毒的能力,达到控制疾病进展的目的。

IFNα作为一种广谱抗病毒药物和免疫调节剂,在临床上早已广泛用于治疗各种儿童病毒性疾病[6,7,8,9,10,11,12,13],但临床使用过程中IFNα用药时机、给药剂量、给药途径和不良反应处理差异较大,仍不规范,尚需达成共识。

目前我国尚无雾化吸入用IFNα制剂的药品,临床用药过程中是将注射用IFNα作为雾化制剂使用,即药品使用的适应证、剂量、患者群体和给药途径等不在药监部门批准的说明书范围之内,属于"超说明书用药",因此必须纳入国家相关"超说明书用药"的管理,并遵循"超说明书用药"的原则和有关指南或共识而实施。

使用注射用IFNα制剂进行雾化吸入,应严格按照雾化吸入的管理规范要求和专家共识进行正确操作。

为进一步规范其在儿科临床合理应用以发挥最佳疗效,本共识检索了国内外关于IFN应用的相关基础与临床研究文献,结合国内外诊疗指南、循证医学证据、医学教材和自身用药经验,经过国内相关领域专家认真筛选,共纳入80余篇文献,同时综合16位专家意见,最终达成共识,撰写本文,旨在为儿科临床医师提供IFNα合理用药的意见。

干扰素α—2b联合阿德福韦酯治疗慢性乙型肝炎临床观察目的观察干扰素α-2b联合阿德福韦酯治疗慢性乙型肝炎的疗效。

方法将78例慢性乙型肝炎患者随机分为对照组和观察组各39例,对照组单用德福韦酯治疗,观察组给予干扰素α-2b和阿德福韦酯联合治疗,比较两组治疗效果。

结果对照组总有效率为84.62%,观察组总有效率为94.87%,两组比较差异有统计学意义(P 6个月以上;谷丙转氨酶(ALT)>2倍正常值的上限。

两组年龄、性别等资料比较差异均无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法所有病例均给予保肝、抗感染及对症治疗。

观察组采用干扰素α-2b治疗,第1个月,500万IU/d,1次/d,第2~6个月,500万IU/次,1次/2d,同时给予阿德福韦酯治疗,10 mg/次,1次/d。

对照组单独给予阿德福韦酯治疗,方法同观察组。

1.3 疗效判定参照相关文献制定疗效评定标准[3],有效:症状改善明显,ALT 0.05)。

3 讨论慢性乙型肝炎是严重威胁人类健康的传染病,我国约有10%的人群为乙肝病毒感染者,其中约20%的慢性乙型肝炎患者可发展为肝硬化。

CHB的治疗目的是最大限度的抑制和消除HBV病毒,减轻肝细胞的纤维化和炎症坏死,延缓和阻止疾病的进一步发展,减少和防止肝功能失代偿、肝硬化、肝癌及并发症的发生,从而提高患者的生活质量和延长生存时间[4]。

乙型肝炎病毒感染和病毒的持续复制是患者病情不断进展和恶化的重要原因。

因而,最大限度的长期抑制病毒复制和清除病毒,阻止病情的进展是抗病毒治疗的关键。

但由于患者需长期治疗,加之费用较高,常存在药物滥用现象。

目前临床常用干扰素和核苷类药物应用于乙型肝炎病毒感染的治疗,但是近年来单药治疗耐药发生率较高,疗效往往欠佳,因而常采用药物联合及长期治疗,并实行个体化治疗策略。

干扰素具有广谱的抗病毒作用,常作为首选的抗HBV药物,其抗病毒机制主要为:①结合宿主体内的干扰素受体,诱导细胞产生活化产生抗病毒蛋白,抑制病毒在细胞内增殖;②提高NK细胞、K细胞和巨噬细胞的免疫活性,以增强机体的免疫功能;③提高细胞表面MHCⅠ类分子的表达水平,增强Tc细胞的抗原递呈能力,致靶细胞的溶解[4]。

α干扰素治疗乙肝纤维化的临床实践分享作为一名从事乙肝治疗研究的医生,我有幸在过去十年里参与并观察了α干扰素在治疗乙肝纤维化方面的临床实践。

在这个过程中,我们团队积累了丰富的经验,也看到了α干扰素带来的积极变化。

现在,我想与大家分享这段经历。

让我们了解一下乙肝纤维化的病情。

乙肝纤维化是乙肝病毒慢性感染的一种严重后果,它会导致肝脏组织发生纤维化改变,进而可能发展为肝硬化和肝癌。

面对这一严峻形势,我们需要寻找有效的治疗手段来阻止病情恶化。

正是在这种背景下,我们开始关注α干扰素。

α干扰素是一种抗病毒药物,具有较强的抗病毒作用,同时对肝脏具有一定的保护作用。

我们推测,α干扰素或许能够在治疗乙肝纤维化方面发挥重要作用。

为了验证这一假设,我们开展了一系列临床试验。

在临床试验中,我们将α干扰素与常规抗病毒治疗相结合,对乙肝纤维化患者进行治疗。

治疗过程中,我们密切监测患者的病情变化,包括肝功能指标、病毒载量、肝脏病理改变等。

经过一段时间的治疗,我们发现α干扰素确实具有一定的疗效。

α干扰素能够有效降低病毒载量,抑制病毒的复制。

这对于控制乙肝病毒的传播具有重要意义。

α干扰素能够改善肝功能,降低肝酶水平,减轻肝脏炎症。

这有助于减缓肝脏纤维化的进程。

肝脏病理检查显示,α干扰素治疗能够减轻肝脏纤维化程度,改善肝脏组织结构。

然而,α干扰素治疗也存在一定的局限性。

由于α干扰素具有较强的免疫调节作用,部分患者可能会出现不良反应,如流感样症状、抑郁、失眠等。

因此,在治疗过程中,我们需要密切观察患者的反应,并及时调整治疗方案。

我们需要注意到,α干扰素治疗乙肝纤维化需要个体化治疗。

不同患者的病情、病毒载量、免疫状态等因素都会影响治疗效果。

因此,在实际应用中,我们需要根据患者的具体情况制定合适的治疗方案。

作为一名从事乙肝治疗研究的医生,我有幸在过去十年里参与并观察了α干扰素在治疗乙肝纤维化方面的临床实践。

在这个过程中,我们团队积累了丰富的经验,也看到了α干扰素带来的积极变化。

干扰素的副作用及其处理方法现在位置:主页-肝病知识-干扰素知识干扰素作为抗病毒与抗肿瘤制剂,目前已较广泛地应用于临床。

但其毒副作用却是普遍存在的。

最常见的是发热及流感样综合征,患者体重减轻、脱发、情绪激动,骨髓抑制致血细胞、血小板减少,轻度贫血,偶可发生神经系统损伤,影响内分泌系统功能,亦有产生干扰素抗体者。

兹将其副作用及处理方法列述于下:1.流感样综合征:患者发热、寒战、全身不适,肌痛、头痛等,有时还可出现鼻塞、流涕、头晕、尿急等,而以发热最为常见。

不论应用途径及剂量大小,患者均可有发热,一般在第一次注射后2-6小时发生,体温可升至38-40℃,6-12小时达到高峰,但24小时内均能自然消退。

若发热不高,可不必特殊处理,36度者多喝开水,卧床休息,但若发热较高甚或高烧者,则应给予物理降温;亦可给布洛芬0.2克口服,消炎痛栓0.5-1枚直肠给药,体温便会很快下降。

2.造血系统改变:,抑制骨髓,降低外周血白细胞及血小板,白细胞减少通常发生于用药后数小时至数日。

用药第一周,白细胞减少至40%-60%,而后趋于稳定。

停药或间歇5天以上用药,白细胞可迅速恢复。

主要是干扰素能可逆性地阻断白细胞从骨髓释放的缘故。

长期应用可导致血色素性贫血,引起免疫介导的溶血性贫血和血小板减少,但极少见。

通常可口服养血饮、复方阿胶浆等来纠正,亦可服利血生、鲨肝醇及氨肽家等药以升高白细胞及血小板。

3.消化系统反应:如食欲不振、味觉异常、恶心、呕吐、泄泻、腹胀等。

药量越大,症状越频繁,但一般不需治疗,较重者可对症处理。

严重者应考虑减量或停药。

4.皮肤反应:用药超过4个月者的最常见副作用是轻、中度脱发,偶有停药后更严重者。

斑丘疹多发生于躯干和四肢,但多为暂时性的;还有发生潜在特异性反应,表现为弥漫性红斑及荨麻疹等。

轻度皮疹多呈自限性,不必处理;严重者应考虑停药或减量,并给抗过敏治疗。

5.肾脏损害:最常见者为轻度蛋白尿,少有>0.1克/日,亦不伴有血浆蛋白的减少。

长效干扰素治疗乙肝临床观察摘要】目的探讨长效干扰素治疗乙肝的临床治疗效果。

方法随机选取我院收治的120例乙肝患者,将120例患者随机均分为两组,每组为60例患者,分为对照组和实验组,实验组60例患者接受常规的干扰素进行乙肝治疗,对照组60例患者接受长效干扰素进行乙肝治疗,对两组患者的HBV—DNA和HBeAg转阴率进行记录并对比,观察患者是否存在不良反应。

结果对照组患者的HBV—DNA为16.7%,实验组患者的HBV—DNA为73.3%;对照组患者HBeAg转阴率为23.3%,实验组患者HBeAg转阴率为76.7%,乙肝临床治疗效果,实验组较对照组效果较好,差异具有统计学意义;两组患者不良反应情况较为相同,没有统计学意义。

结论长效干扰素较常规干扰素而言,在治疗乙肝过程中临床治疗效果较高,所以长效干扰素应在乙肝临床治疗中大力推广应用。

【关键词】长效干扰素治疗乙肝临床观察【中图分类号】R969 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2013)47-0011-02乙型肝炎是临床常见、多见的疾病之一,是因为感染乙型肝炎病毒所引起的,乙肝病程较长,发病机制复杂。

干扰素是目前治疗乙肝肝炎较为有效的药物,也是治疗乙肝的首选药物,其中最为典型的、最为患者所接受的是长效干扰素。

本次以120例乙肝患者为研究对象,分别进行常规干扰素和长效干扰素治疗,现报道如下:1、资料与方法1.1一般资料随机选取我院近期收治的120例乙肝患者,并且保障该120例患者经过医疗检查确诊为乙肝,将120例患者随机均分为两组,每组为60例患者,分为对照组和实验组。

对照组的60例患者中,女性患者26例,男性患者34例,年龄均在17~55岁之间不等;实验组的60例患者,女性患者24例,男性患者36例,年龄在18~56岁之间不等。

对照组和实验组这两组患者的性别、年龄等方面的差异没有统计学意义,因此不会对本次实验结果带来影响。

1.2入选标准这两组患者乙肝诊断标准符合我国病毒性肝炎会议修订的慢性乙型肝炎的诊断标准,而且应保障患者满足以下两个条件:①患者血清异常,但是需要满足在正常值的2倍到5倍之间;②HBV复制,保障患者的HBV—DNA、HBeAg同时表现为阳性。