《人间词话》 教案

- 格式:docx

- 大小:24.15 KB

- 文档页数:9

《人间词话》公开课教案一、教学目标1. 让学生了解《人间词话》的作者王国维及其文学地位。

2. 通过分析《人间词话》的内容,使学生掌握词的审美特质和创作规律。

3. 培养学生对古典诗词的鉴赏能力,提高文学素养。

二、教学内容1. 王国维的生平和文学地位2. 《人间词话》的背景及主要内容3. 词的起源和发展历程4. 词的审美特质5. 词的创作规律三、教学重点1. 王国维的文学地位及其对词的贡献2. 《人间词话》的主要观点和理论体系3. 词的审美特质和创作规律四、教学难点1. 词的起源和发展历程2. 王国维的词论在文学史上的意义3. 运用《人间词话》的理论分析古典诗词五、教学方法1. 讲授法:讲解王国维的生平、文学地位及《人间词话》的主要内容。

2. 案例分析法:以古典诗词为例,运用《人间词话》的理论进行鉴赏和分析。

3. 讨论法:引导学生探讨词的审美特质和创作规律,提高学生的鉴赏能力。

教案内容待补充。

六、教学准备1. 教材:《人间词话》原著及其注解本。

2. 参考资料:有关王国维生平和词学的学术论文、评论等。

3. 教学多媒体设备:投影仪、电脑、音响等。

七、教学过程1. 导入:简要介绍王国维的生平及其文学地位,引出《人间词话》的重要性。

2. 讲解《人间词话》的背景及主要内容,阐述其对词学的贡献。

3. 分析词的起源和发展历程,梳理词史上的重要流派和作家。

4. 讲解词的审美特质,如音乐性、抒情性、含蓄性等。

5. 探讨词的创作规律,如平仄、押韵、结构、意境等。

6. 案例分析:以古典诗词为例,运用《人间词话》的理论进行鉴赏和分析。

7. 课堂讨论:引导学生探讨词的审美特质和创作规律,提高学生的鉴赏能力。

8. 总结:回顾本节课的主要内容,强调《人间词话》在词学史上的地位和价值。

八、教学反思1. 检查教学目标的达成情况,分析学生的学习效果。

2. 针对学生的反馈,调整教学方法和策略,提高教学质量。

3. 深入研究王国维的词学理论,不断丰富自己的专业知识。

教学目标:1. 理解《人间词话》的作者王国维的生平和文学观点。

2. 深入解读《人间词话》中的人生三境界理论,并探讨其在现代生活中的应用。

3. 通过阅读和分析,提升学生的文学鉴赏能力和审美情趣。

4. 培养学生独立思考和批判性思维的能力。

教学对象:大学一年级学生教学时长:2课时教学重点:1. 王国维《人间词话》的人生三境界理论。

2. 对《人间词话》中词作的分析与鉴赏。

教学难点:1. 理解人生三境界的内涵及其与现代生活的关联。

2. 对《人间词话》中词作进行深入的文学分析。

教学准备:1. 教师准备PPT或黑板,展示《人间词话》的文本和王国维的生平简介。

2. 学生提前阅读《人间词话》相关内容,做好笔记和思考。

教学过程:第一课时一、导入1. 简要介绍王国维的生平及其在文学、美学方面的贡献。

2. 提出本节课的学习内容:《人间词话》的人生三境界理论。

二、讲解人生三境界理论1. 展示王国维《人间词话》中关于人生三境界的原文。

2. 分别解释“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”、“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”、“众里寻他千百度,回头蓦见那人正在灯火阑珊处”三句话所代表的三种境界。

3. 引导学生思考三种境界的内涵及其在人生中的体现。

三、案例分析1. 以《人间词话》中的词作为例,分析其如何体现人生三境界理论。

2. 鼓励学生结合自身经历,分享对人生三境界的理解和感悟。

四、课堂讨论1. 组织学生分组讨论,探讨人生三境界理论在现代社会中的意义和价值。

2. 邀请学生代表发言,分享小组讨论成果。

第二课时一、复习回顾1. 回顾上节课学习的内容,引导学生回顾人生三境界理论。

2. 提问:三种境界在现实生活中如何体现?二、深入探讨1. 以具体案例,引导学生深入探讨人生三境界理论在个人成长、事业发展、人际关系等方面的应用。

2. 分析案例中的人物如何经历这三种境界,并最终实现人生价值。

三、总结与反思1. 总结本节课的学习内容,强调人生三境界理论的重要性。

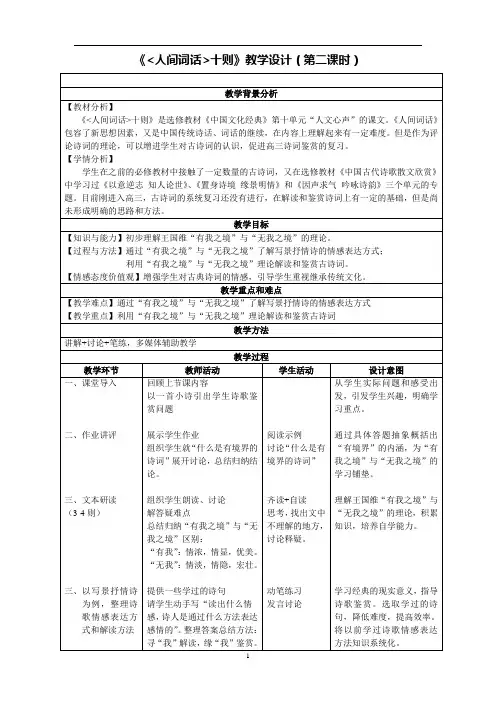

《<人间词话>十则》教学设计(第二课时)

附:作业

1.阅读下面一首宋词,完成后面的1-2。

(6分)(2004年全国Ⅱ卷)

木兰花(玉楼春)

宋祁

东城渐觉风光好,縠皱波纹迎客棹。

绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。

浮生长恨欢娱少,肯爱千金轻一笑?为君持酒劝斜阳,且向花间留晚照。

[注] 縠皱:皱纱。

此处比喻水的波纹。

①这首词的上半阙是如何描写春色的?试对此进行分析。

②对词中“红杏枝头春意闹”的“闹”字,你认为写得好不好?为什么?

2.阅读下面的宋词,完成1-3题。

(10分)(2009年宣武二模)

天仙子

张先

《水调》数声持酒听,午醉醒来愁未醒。

送春春去几时回?临晚镜,伤流景。

往事后期空记省。

沙上并禽池上暝,云破月来花弄影。

重重帘幕密遮灯,风不定,人初静,明日落红应满径。

注:①后期:日后的约会。

记省:记得清楚。

②并禽:成双的鸟,鸳鸯之类。

①这首词上阕写“午醉醒来愁未醒”,此中意味,与柳永《雨霖铃》中“,

”二句的感受相仿佛,令人生出“酒过愁肠愁更愁”的感叹。

(1分)

②上阕作者心中之“愁”,表现在哪些方面?(3分)

③结合全词,赏析“云破月来花弄影”一句的妙处。

(6分)。

《人間詞話》十則教案【教學目標】1.瞭解王國維及著名的文學評論作品《人間詞語》。

2.學習王國維的詩歌鑒賞理論,提高學生詩歌鑒賞的興趣和能力。

【教學重點】領會王國維“境界說”中“造境”與“寫境”、“有我之境”與“無我之境”、“入乎其內”與“出乎其外”的區別與聯繫。

【課時安排】三課時第一課時一、釋題,導入新課詞話,即評論詞的內容、形式或記載詞的作者事蹟的書。

由回顧“古之成就大事業、大學問者必經過三種境界”導入新課。

二、知人論世1、王國維(1877-1927),字靜安,一字伯隅,號觀堂,浙江海寧人。

我國近代著名的學者,清華研究院開創之初的“四大導師”之一。

22歲前,在家鄉接受傳統教育,卻不喜歡科場詩文,科舉考試時,“不終場而歸”。

1898年後,到上海,接受西方哲學,希望借助西方哲學來解決現實人生中的困惑。

1905年,王國維完成了《紅樓夢評論》。

1908年,開始連載《人間詞話》。

1912年,完成《宋元戲曲史》。

辛亥革命後,政治態度日趨倒退。

1923年,他欣然“應詔”北上,擔任皇帝溥儀的“南書房行走”。

1927年6月,北伐軍進逼北京,王國維留下“經此世變,義無再辱”的遺書,投頤和園的昆明湖自盡。

2、《人間詞話》,王國維文藝哲學成熟的代表作。

該書沿用中國傳統的詩話、詞話的形式,將西方的康德、叔本華、尼采的美學觀念和中國固有的詩、詞、曲創作的豐富材料組合,興之所至,隨感而發,形成中國詩話、詞話發展史上以“境界說”為核心的觀點新穎、立論精闢的劃時代論著。

許多人把它奉為圭臬,把它的論點作為詞學、美學的根據,影響深遠。

王國維的《人間詞話》是晚清以來最有影響的著作之一。

三、學生自讀課文,概括課文所選的十則,涉及到幾個方面的內容?三方面:①總綱,提出“境界”說,概括境界的意義。

②—⑥從不同角度論述“境界”問題。

⑦—⑩談詩人的思想和藝術修養。

四、齊讀第一則,注意理解內容。

問:作者心中的“境界”有何意義?本則在全文中有何作用?明確:有“境界”就有“高格”,才能產生名句;開宗明義,全文總綱。

人间词话教案第一篇:人间词话教案《人间词话》十则教学目的:1.了解王国维及著名的文学评论作品《人间词语》。

2.学习王国维的诗歌鉴赏理论,提高学生诗歌鉴赏的兴趣和能力。

课时数:1节作家:王国维,中国近代重要的史学家、美学和文艺理论家。

作品:《人间诗话》,一部重要的美学和文艺理论著作。

王国维:1877-1927,字静安,号观堂。

籍贯是人杰地灵之地——浙江。

(好多艺术家、科学家都是浙江人。

如郁达夫、琦君、徐志摩等)。

他幼年接爱的是传统的封建文化教育,15岁还考中秀才。

青年时代在当时进步思潮影响下,努力学习西方哲学社会科学和自然科学。

把西方美学和文艺思想与中国古代美学和文艺思想融合起来,成就了他主要的美学文艺理论著作《人间词话》。

辛亥革命后,他以清朝遗老自居。

1927年由于长期思想上的苦闷,生活上的困顿,长子去世,挚友绝交,再加上对北伐战争胜利的恐惧,导致他自沉颐和园昆明湖,终年50岁。

他的才华和卓识并没有得到充分的发展,令人惋惜。

下面我们透过课文,来学习王国维鉴赏诗词的理论,有助于提高我们鉴赏诗词的水平、能力。

(在每一则前标上序号)预习时有没有体会到,课文选的八则,涉及到几个方面的内容?三方面:①描述艺术创作或学术研究的历程。

②—⑤不同角度论述诗词境界问题。

⑥—⑧谈诗人的思想和艺术修养。

全班同学齐读第一部分!注意:蓦mò,遽jù(竟),为wéi(被动)思考:1.境界在这段话中的具体含义?境界:事物所达到的程度或表现出来的状况。

这里结合经过一词,可见境界应为阶段之意。

2.注释中说借用形象比喻描述艺术创作或学术研究的历程,分析这些诗句的比喻意义?“昨夜西风凋碧树。

独上高楼,望尽天涯路。

”长林叶落,西风乍起的清秋时节,登楼远眺,云淡天高,一条路通向遥远的天际。

此情此景,一种孤独寂寞油然而生,似乎也唤起了一种追求和探索的期望。

比喻在创业治学的开始阶段,必须高瞻远瞩,视野开阔,耐得住寂寞孤独,而有所追求,有目标。

《<人间词话>十则》教案教学目标:1.了解王国维及著名的文学评论作品《人间词语》。

2.学习王国维的诗歌鉴赏理论,提高学生诗歌鉴赏的兴趣和能力。

课时数:1节一、导入:请同学们回忆一下我们学过哪些写景的诗句?昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。

春江潮水连海平,海上明月共潮生……春江花月夜张若虚稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

——宋·辛弃疾《西江月》黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

——唐·王之涣《凉州词》大漠孤烟直,长河落日圆。

——唐·王维《使至塞上》塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

——宋·范仲淹《渔家傲》不错,阅读诗歌就是要去欣赏诗中的景,品味景中的情,我国现代著名国学家王国维就说过“一切景语皆情语”,他深入地研究中国诗词,提出了许多独到的见解,主要收录在他的《人间词语》中,今天我们一起来学习《人间词语》十则,感受这国学家的智慧。

作家作品介绍:(一位同学朗读)王国维,字静安,号观堂,浙江海宁人。

国学大师,被鲁迅誉为“研究国学的人物”,郭沫若称他是新史学的开山。

与梁启超、陈寅恪、赵元任并称清华四大导师、“教授的教授”。

其学术研究涉猎广泛,成就甚高。

著有《红楼梦评论》《宋元戏曲史》《人间词话》其中《人间词话》共六十四则,是其最有影响的著作,融中国传统古典文论和西方美学于一体。

行文流畅自然,见解独特,精辟阐释了“境界说”。

今天我们一起来学习他的《人间词话》十则三、1、本文谈的主要对象是什么?境界四、2、围绕“境界”提出了哪些独到的观点?(你读到了什么?)境界的意义境界有“造境”与“写境”二则境界有“有我之境”与“无我之境”三则境界离不开“情”与“景”成功者必经的三种境界七则词的境界取决于作家“心”的境界只有“入乎其内,出乎其外”才能写出有生气,有高致的作品十则五、3、在第二则中作者说诗歌的境界可分为“造境”与“写境”,那么他们有何区别?“造境”:诗歌中的意境是诗人按其主观理想虚构而成,离现实较远。

人间词话学案教师版导言:《人间词话》是中国文学史上一部重要的文论著作,是明代文学家杨慎所编纂的文学批评专著。

该书以中国古代文人的创作经验为基础,对诗词创作进行了系统的理论总结和批评评述,对于提高学生的诗词创作水平具有重要的指导意义。

本文将为教师们提供一份人间词话学案,帮助教师们在课堂上进行有针对性的教学,从而提升学生的诗词写作能力。

一、教学目标1.了解《人间词话》的历史背景和重要性;2.掌握《人间词话》中的文学批评理论和方法;3.培养学生的诗词鉴赏能力,提高学生的诗词创作水平;4.能够运用《人间词话》中的理论知识进行诗词的分析和评价。

二、教学内容1.《人间词话》的编撰背景和历史意义;2.《人间词话》的主要批评观点和方法;3.《人间词话》中的典型案例分析。

三、教学步骤1.导入教师可以通过介绍《人间词话》的背景和重要性,引起学生对这部著作的兴趣。

可以简要介绍明代文学的发展特点和词的地位,然后引入《人间词话》这部著作。

2.讲解《人间词话》的主要观点和方法教师可以通过学案的形式,将《人间词话》中的主要观点和方法系统地介绍给学生。

可以着重讲解《人间词话》对于词的定义、词的类型、词的意义表达、词的音韵等方面的理论,帮助学生理解并运用这些理论。

3.案例分析教师可以选择《人间词话》中的典型案例进行分析和讨论。

可以选择几首著名的词作品,以及《人间词话》中对于这些作品的评价和批评要点,让学生进行观摩和思考。

鼓励学生提出自己的见解,并与其他同学进行讨论。

4.诗词创作实践通过对《人间词话》的学习,学生可以更好地理解和欣赏古代诗词。

教师可以布置一篇关于词的创作任务,要求学生在《人间词话》的指导下进行创作,并可以互相欣赏和评价。

四、教学评价教师可以通过以下方式对学生进行评价,帮助他们提高诗词写作能力:1.课堂表现评价:包括对教师的提问回答情况、对课堂讨论的参与度等;2.作业评价:对学生的诗词创作进行评价,包括诗词的内容、表达方式、修辞手法等;3.学习成果评价:通过阅读学生的学习笔记、诗词作品集等,对学生的学习成果进行评价。

《人间词话》公开课教案第一章:课程导入1.1 教师简介:《人间词话》是中国现代文学史上的重要作品,作者王国维被誉为“词界泰斗”。

1.2 课程目标:通过本节课的学习,使学生了解《人间词话》的背景、作者以及主要内容,培养学生对古典诗词的兴趣和鉴赏能力。

1.3 教学方法:采用讲授法、问答法、讨论法等。

第二章:作者及时代背景2.1 作家简介:介绍王国维的生平、学术成就及其在文学史上的地位。

2.2 时代背景:分析《人间词话》创作的历史背景,如晚清民初的社会变革、文学观念的演变等。

2.3 教学重点:掌握作家生平、时代背景及其对文学的影响。

第三章:词的起源与发展3.1 词的起源:介绍词的起源、发展历程以及词的特点。

3.2 词的分类:分析古代词的分类,如豪放派、婉约派等。

3.3 教学重点:了解词的起源、发展及其分类。

第四章:《人间词话》主要内容4.1 内容概述:梳理《人间词话》的主要内容,包括诗词创作、词人评价等。

4.2 经典词句解析:选取《人间词话》中的经典词句进行解析,体会其诗意美感。

4.3 教学重点:掌握《人间词话》的主要内容,品味经典词句。

第五章:诗词鉴赏与创作5.1 诗词鉴赏:分析《人间词话》中的诗词作品,引导学生学会鉴赏诗词。

5.2 诗词创作:教授诗词创作的基本技巧,如平仄、押韵、对仗等。

5.3 教学重点:培养学生诗词鉴赏能力,激发创作兴趣。

教学评价:通过课堂问答、课后作业、小组讨论等方式,评价学生对课程内容的掌握程度。

第六章:词牌与音乐6.1 词牌介绍:讲解词牌的来源、种类和特点,以及与音乐的关系。

6.2 词牌示例:分析《人间词话》中使用的词牌,如“浣溪沙”、“如梦令”等。

6.3 教学重点:了解词牌的背景知识,感受诗词与音乐的结合。

第七章:词人的生活与创作7.1 词人生活:探讨《人间词话》中涉及的词人的生活背景及其对创作的影响。

7.2 创作风格:分析不同词人的创作风格,如苏轼的豪放、李清照的婉约等。

《人间词话》公开课教案《人间词话》十则一、导入:先说一个小故事。

清朝灭亡以后,中国上上下下都剪了辫子,但是还剩下两根著名的辫子,一根在北大,在辜鸿铭的头上,一根在清华,就在王国维的头上。

王国维就拖着这根又黄又细的辫子走在清华研究院的校园里直到去世,可以看出他在政治思想上有多么保守。

但就是这么一个人,在他去世后,清华研究院为他举办的葬礼上出现了耐人寻味的一幕:那时候中国已经实行鞠躬礼,可是“清华四大导师”之一的陈寅恪,走到王国维遗体前面,恭恭敬敬双膝跪地,行三跪九叩的大礼;国学大师吴宓紧跟其后跪在地上,之后,研究院的学生们也纷纷跪下来,清华园一片痛哭声。

梁启超当时不在北京,听到消息后火速赶回来,并且让自己的儿子梁思成亲自为王国维设计墓碑。

这就是王国维,这就是王国维的魅力和影响力。

虽然五十一岁就去世了,虽然政治思想并不为人称道,虽然话很少也不会交往,可是,凭借着自己在文学、史学、美学、考古学、心理学、金石学等十多个学科领域中取得的一流的成就,成为中国乃至整个东亚顶级的学术大师,成为让无数大家膜拜的对象。

那么今天,我们就怀着一份崇敬和恭敬,来学习这位大师的代表作——《人间词话》。

二、课文解读:预习课上我们已经说过,本文中的10则,可以分成两个部分,1-6则讲境界说,后四则讲诗人应该具备的素养。

前半部分讲是什么,后半部分讲为什么。

我们这节课只解读一下境界说。

1、开篇第一则就开宗明义,提出了境界说。

大家齐读一下,看看哪一个词最能体现出“境界”在王国维心目中的位置。

“最上”最好的,最高的。

有境界的诗词才是最好的。

后面评价五代、北宋词的时候还用了一个词“独绝”,绝,最好的,独绝,好到了无与伦比。

看是说五代北宋词好,其实还是说境界的重要性。

有境界,便能独绝。

这一段提出了整部《人间词话》的理论核心。

2、那么下面的五则,围绕意境讲了哪些内容?第二则,造境与写境。

第三和第四则,有我之境和无我之境。

第五则和第六则,怎样才能让词作有境界。

《人间词话》教学设计《人间词话》是明代文学家袁宏道所著的一本诗词批评集,其中包含了丰富的文学批评观点和技巧。

本次教学设计旨在通过对《人间词话》的学习,提高学生对诗词的欣赏能力和批评思维,培养他们的文学素养和独立思考能力。

以下是针对这个主题的教学设计。

一、教学目标1.了解《人间词话》的作者、形式和内容。

2.理解《人间词话》中的诗词批评观点和技巧。

3.通过课堂讨论和写作实践,提高学生对诗词的欣赏和批评能力。

4.培养学生的文学素养和独立思考能力。

二、教学内容1.课前预习:学生阅读《人间词话》的选段,并思考其中的批评观点和技巧。

2.课堂讲解:教师介绍《人间词话》的作者、形式和内容,并解读其中的重要观点和技巧。

3.课堂讨论:学生根据预习和讲解的内容,展开课堂讨论,分享自己的理解和看法。

4.写作实践:学生选取一首自己喜欢的诗词,运用《人间词话》中的批评观点和技巧进行分析和评价。

三、教学步骤1.课前预习让学生阅读《人间词话》的选段,并思考其中的批评观点和技巧。

可以给出一些问题引导学生思考,如“《人间词话》中有哪些批评观点?”、“你认为这些观点有什么意义?”等。

2.课堂讲解教师介绍《人间词话》的作者、形式和内容,并解读其中的重要观点和技巧。

可以逐段解读选段,解释其中的意义和用法,让学生全面了解《人间词话》的内容和价值。

3.课堂讨论学生根据预习和讲解的内容,展开课堂讨论,分享自己的理解和看法。

教师可以提出一些问题引导讨论,如“你认为《人间词话》中的哪些观点对你的诗词欣赏有帮助?”、“你在诗词创作中遇到过哪些问题,这些观点是否能给你一些启发?”等。

4.写作实践学生选取一首自己喜欢的诗词,运用《人间词话》中的批评观点和技巧进行分析和评价。

学生可以结合上一步的讨论结果,选择适合的观点和技巧,写出一篇批评性的文章。

教师可以提供一些写作的指导,包括如何组织文章结构、如何运用具体的例子和论据等。

四、教学评价1.课堂参与:学生在课堂讨论中积极参与、表达自己的观点,并能够理解和回应他人的观点。

人间词话阅读教学设计【人间词话阅读教学设计】封面作者:XXX日期:XXXX年XX月XX日目录1.引言2.教学目标3.教学过程3.1 前导活动3.2 阅读引导3.3 学生互动3.4 拓展讨论4.评估方式5.教学反思6.补充材料1.引言《人间词话》是明代文学家袁宏道所撰写的文学批评专著,对中国古代文学的发展和词的艺术特色进行了深入探讨。

本次教学设计旨在通过《人间词话》的阅读,启发学生对古代文学和文学形式的理解,并培养学生的分析和思辨能力。

2.教学目标2.1 知识目标:- 了解《人间词话》的作者、背景和重要性- 掌握《人间词话》中的核心观点和文学评价- 理解古代文学的发展和词的艺术形式2.2 能力目标:- 提高学生阅读理解和批判性思维能力- 培养学生的文学鉴赏和表达能力- 提升学生的团队合作和交流能力3.教学过程3.1 前导活动在教学开始前,教师可以通过投影或讲解的形式,简要介绍《人间词话》的作者袁宏道及其重要性。

同时,引导学生回顾或复习相关的古代文学知识,如唐诗宋词等,为后续的教学打下基础。

3.2 阅读引导教师可以将《人间词话》中的几个篇章或部分精选内容分发给学生,并引导学生阅读。

在阅读过程中,教师可提供相关的词语解释和背景知识,以帮助学生更好地理解文本。

3.3 学生互动在学生阅读完成后,教师组织学生进行互动讨论。

可以设置小组讨论的形式,引导学生就以下问题展开讨论:- 袁宏道在《人间词话》中对古代文学有哪些评价和观点?- 你认为文学作品的评价标准应该是什么?是否同意袁宏道的观点?- 与现代诗歌或歌词相比,古代词的特点和表现形式有何异同之处?3.4 拓展讨论为了拓展学生的思考和视野,教师可以引导学生进一步讨论诗词在当代社会中的地位和影响力。

同时,鼓励学生以小组形式进行诗词创作,并进行分享和交流,提升学生的文学表达能力。

4.评估方式为了准确评估学生的学习效果,可以采用以下评估方式:- 独立撰写一篇关于袁宏道对古代文学的评价的文章- 小组展示自己的诗词创作,并进行互评和评分- 课堂参与度和讨论质量评估5.教学反思通过本次教学设计,学生得到了较为全面的文学素养培养,对古代文学和词的艺术形式有了更深入的了解。

标题:人间词话教案引言:《人间词话》是中国文学史上一部重要的文论著作,由明代文学家杨慎所撰。

本教案旨在通过对《人间词话》的学习,加深学生对中国古代词的理解,提高学生的文学鉴赏能力。

一、教学目标:1. 了解《人间词话》的背景、著作特点及影响。

2. 分析《人间词话》中所提及的优秀词作品,理解其意境与艺术特征。

3. 学会运用《人间词话》中的文论知识进行词作品的鉴赏与欣赏。

4. 培养学生的创作能力,通过学习《人间词话》的精华,提升学生的写作水平。

二、教学内容与方法:1. 课堂导入:通过引入古代词作品《浪淘沙·雪》引发学生对词的兴趣,引出本节课的主题。

2. 教学重点和难点:(1)《人间词话》的背景和著作特点。

(2) 《人间词话》中所提及的典型词作品的鉴赏与欣赏。

(3) 运用《人间词话》中的文论知识进行词作品的分析与评价。

3. 教学过程:步骤一:介绍《人间词话》1. 给学生简要介绍《人间词话》的作者杨慎以及该书的著作背景。

2. 分析《人间词话》对后世文学的影响,引导学生认识该书的重要性。

步骤二:学习《人间词话》中的典型词作品1. 按章节提取《人间词话》中所提及的优秀词作品,包括作者姓名和作品的内容概述。

2. 分析其中的词牌、艺术手法以及表达的主题和意境。

3. 引导学生欣赏词作品,进行文本解读和情感体验。

步骤三:运用《人间词话》进行词作品的鉴赏与评价1. 教授《人间词话》中的主要文论观点和评价标准。

2. 选取几首现代或近代词作品,引导学生运用《人间词话》中的理论知识进行鉴赏和评价。

3. 引导学生发表自己的意见和观点,提高学生的批评能力和文学素养。

步骤四:培养学生的创作能力1. 结合《人间词话》中的优秀作品,引导学生进行创作实践。

2. 分析学生作品,帮助学生改进和提高写作水平。

3. 通过创作实践,提升学生对词的理解和运用能力。

三、教学评估:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与程度及问题回答的准确性。

《人间词话》优秀教案一、教学目标:1. 让学生了解《人间词话》的作者王国维及其文学地位。

2. 通过阅读《人间词话》,使学生掌握古典诗词的基本知识,提升文学素养。

3. 培养学生对古典诗词的兴趣,提高审美情趣。

4. 学会运用批判性思维,对文学作品进行分析和评价。

二、教学内容:1. 作者简介:介绍王国维的生平和文学成就。

2. 词的起源与发展:讲解词的起源、发展历程及其文学特点。

3. 《人间词话》的主要观点:梳理《人间词话》中的重要观点,如“词境说”、“词心说”等。

4. 词人及其词作:介绍《人间词话》中涉及的主要词人及其代表作品。

5. 词的审美鉴赏:分析《人间词话》中的词作,引导学生学会欣赏古典诗词。

三、教学方法:1. 讲授法:讲解作者简介、词的起源与发展、词的审美鉴赏等内容。

2. 案例分析法:分析《人间词话》中的词作,引导学生深入理解词的意境和情感。

3. 小组讨论法:组织学生分组讨论,分享对词作的感悟和理解。

4. 写作练习法:鼓励学生创作诗词,提升文学表达能力。

四、教学安排:1. 第一课时:介绍作者简介和词的起源与发展。

2. 第二课时:讲解《人间词话》的主要观点。

3. 第三课时:分析词人及其词作。

4. 第四课时:讲解词的审美鉴赏。

5. 第五课时:组织学生进行小组讨论和写作练习。

五、教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估学生的参与度。

2. 写作练习:评估学生在写作练习中的创作能力和文学素养。

3. 小组讨论:评价学生在小组讨论中的表现,如观点阐述、交流互动等。

六、教学重点与难点:重点:1. 掌握《人间词话》的主要观点。

2. 分析《人间词话》中的词作,领会其意境和情感。

3. 了解词的起源、发展历程及其文学特点。

难点:1. 对《人间词话》中深奥观点的理解和把握。

2. 欣赏和评价古典诗词的方法和技巧。

3. 创作诗词,表达自己的情感和意境。

七、教学准备:1. 教材:《人间词话》及相关诗词作品。

3.3《人间词话六则》教学设计一、核心素养目标:1.语言建构与运用:通过概括王国维的“造境”“写境”、“有我之境”“无我之境”理论,能够分析诗词名句。

2.思维发展与提升:通过分析“境界说”观点,把握王国维的文艺思想,学会运用王国维的理论鉴赏诗歌,提高鉴赏能力和审美能力。

3.审美鉴赏与创造:结合具体诗词,分析十则选段的理论思想,感悟理解其中蕴含的词学观念。

4.文化传承与理解:通过对王国维“境界说”的初步认识,提高鉴赏能力,能够运用所学内容尝试诗词创作或品评。

二、教学重点、难点:教学重点:探究王国维“境界说”的内涵,辨析“造境”与“写境”、“有我之境”与“无我之境”等概念的差异。

教学难点:结合具体诗词,分析十则选段的理论思想,感悟理解其中蕴含的词学观念。

三、教材简析王国维是近代诗学理论方面有意识地借西方的哲学、美学和文学思想的典型代表,他的文学批评著作《人同词话》,采用了传统诗话、词话的形式,又融入了西方哲学、美学的思想,是东西方文化交流融合的有益尝试。

王国维在评论前代诗词作品时,高屋建瓴,提出了一些富于创见的理论。

如在传统诗学“景”“情”“境”说的基础上,提出“境界说”作为其词学思想的核心;对“写境”与“造境”、“有我之境”与“无我之境”、“景语”与“情语”等相关命题,都有独到见解,具备了一定的理论思维。

他的观点建立在对前人词作的分析之上,对于鉴赏诗歌富有启发与借鉴意义。

注意引导学生联系学过的词作,研读文中所举的范例,感悟并理解其中蕴含的词学观念。

中职学生在解读和鉴赏诗词上有一定基础,但是尚未形成明确的思路和方法,因此在教学中要引导学生感受诗词理论的魅力。

教学中,教师可参考“课文研读”和“有关资料”部分,了解各篇的文化背景、内容要点、学术成就及影响。

结合“阅读指南”,指导学生抓住课文的精髓,领会文章的要义,了解王国维的文艺思想。

课文中涉及的“境界说”是中国文学批评史上著名的论点,教学中要注意弄清他们发展的渊源,并结合现代哲学眼光加以审视,提高学生的阅读兴趣,增加相应的文化知识,培养一定的文学研究能力。

《<人间词话>十则》教学设计【教学目标】1.了解王国维及著名的文学评论作品《人间词语》。

2.学习王国维的诗歌鉴赏理论,提高学生诗歌鉴赏的兴趣和能力。

【教学重点】领会王国维“境界说”中“造境”与“写境”、“有我之境”与“无我之境”、“入乎其内”与“出乎其外”的区别与联系。

【课时安排】三课时第一课时一、释题,导入新课词话,即评论词的内容、形式或记载词的作者事迹的书。

由回顾“古之成就大事业、大学问者必经过三种境界”导入新课。

二、知人论世1、王国维(1877-1927),字静安,一字伯隅,号观堂,浙江海宁人。

我国近代著名的学者,清华研究院开创之初的“四大导师”之一。

22岁前,在家乡接受传统教育,却不喜欢科场诗文,科举考试时,“不终场而归”。

1898年后,到上海,接受西方哲学,希望借助西方哲学来解决现实人生中的困惑。

1905年,王国维完成了《红楼梦评论》。

1908年,开始连载《人间词话》。

1912年,完成《宋元戏曲史》。

辛亥革命后,政治态度日趋倒退。

1923年,他欣然“应诏”北上,担任皇帝溥仪的“南书房行走”。

1927年6月,北伐军进逼北京,王国维留下“经此世变,义无再辱”的遗书,投颐和园的昆明湖自尽。

2、《人间词话》,王国维文艺哲学成熟的代表作。

该书沿用中国传统的诗话、词话的形式,将西方的康德、叔本华、尼采的美学观念和中国固有的诗、词、曲创作的丰富材料组合,兴之所至,随感而发,形成中国诗话、词话发展史上以“境界说”为核心的观点新颖、立论精辟的划时代论著。

许多人把它奉为圭臬,把它的论点作为词学、美学的根据,影响深远。

王国维的《人间词话》是晚清以来最有影响的著作之一。

三、学生自读课文,概括课文所选的十则,涉及到几个方面的内容?三方面:①总纲,提出“境界”说,概括境界的意义。

②—⑥从不同角度论述“境界”问题。

⑦—⑩谈诗人的思想和艺术修养。

四、齐读第一则,注意理解内容。

问:作者心中的“境界”有何意义?本则在全文中有何作用?明确:有“境界”就有“高格”,才能产生名句;开宗明义,全文总纲。

五、齐读第二至六则,联系注释,理解内容。

师:既然作者认为“境界”在艺术创造中起决定作用,那么,什么是“境界”呢?2—6则,作者从不同角度来论述“境界”问题。

1、第二则从什么角度谈“造境”“写境”的?二者有何区别于联系?明确:从创作方法的角度;“造境”是“虚构之境”,“写境”是写实之境,二者相互渗透,意即艺术境界既要描写自然又要表现理想,是理想与写实(浪漫主义与现实主义)的统一。

2、第三、四则谈论什么问题?第三则阐述了几层意思?明确:从主客体关系的角度谈“有我之境”与“无我之境”;三层,例举什么是“有我之境”与“无我之境”,二者的观物方式,二者的创造有难易之别。

3、讨论思考:怎么体会“泪眼”一句、“可堪”一句的“有我之境”?怎么体会“采菊”一句、“寒波”一句的“无我之境”?“泪眼”句:无限伤春。

古代女子常见花落泪,对月伤情,泪眼问花,花儿也飞去。

有情之人,无情之物都报以冷漠。

反映词中女子难言的苦痛。

女子无人同情的怅然若失之态,所以移情到景上。

“可堪”句:贬滴之后,逢春寒,感孤独,听杜鹃悲鸣,见夕阳西下。

凄厉的气氛,“可堪”二字刻画诗人自我形象。

移谪居之恨到凄厉之景上。

“采菊”“寒波”二句表面上只有写景,实际上陶渊明安贫乐道,悠然自得闲适之情融化于景中,隐藏其下。

元好问的离别之情也融于景中。

概括:情在景上,有我之境。

寓景于情,见情。

情在景下,无我之境。

寓情于景,见景。

迁移:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

”(无我之境)对春天的喜爱之情融化在碧玉,丝绦这美好的意象之中。

“感时花溅泪,恨别鸟惊心。

”(有我之境)故国沦亡,“花溅泪”“鸟惊心”是作者“感”和“恨”情感迁移的结果。

4、从第四则看,“有我之境”与“无我之境”有高下之别吗?明确:二者的创造虽有难易之别,但其所创造的“宏壮”与“优美”的美感,不必强分高下。

5、朗读第五、六则,什么是有境界?用了什么论证方法?明确:境界是真景物、真感情,情景交融;例证法。

6、讨论思考:第六则的两例是怎样“境界全出”的?“闹”字:用通感的手法,把视觉感受变成听觉感受。

逼真刻画出红杏怒放的蓬勃生机,又满含着诗人喜迎春色的欢愉之情。

“弄”字:细致描绘出微风中,月色下,花儿婆娑摇曳的情状,表达对美好春夜的喜爱留恋,及春色阑珊的惋惜。

诗人炼字把杏、花都拟人化了。

好像有灵性、情感,唤起读者丰富而美好的联想和想象。

迁移:王安石《泊船瓜州》京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?“绿”字王安石曾用过“入”“过”“满”等十几个字,最后才定为绿,结果“绿”成全诗诗眼,说说“绿”字怎么好?形容词用如动词,和煦春风吹拂下,千里江岸,一片新绿,诗人就把看不见的春风转化成鲜明的视觉形象,写出了春风的精神。

7、本文多次提到“境界”,其内涵一致吗?应该怎样理解王国维“境界”说的内涵?明确:不一致。

第一则的“境界”,是总说。

2—6则的“境界”或“境”依次是说“艺术世界”“情”“景”“情景交融”等,可见,“境界”内涵不尽相同。

但就作者感受、读者审美角度看,崇尚真切、情景交融是其主要内涵。

六、熟读课文第二课时一、导入作者提出了“境界”说,又在第二至六则阐述了什么是“境界”,那么,怎样才能写出有“境界”的作品呢?全班一起读第三部分,诗人的思想和艺术修养。

二、分析课文,诵读、理解第三部分。

1、第七则借用形象比喻描述艺术创作或学术研究的历程,分析这些诗句的比喻意义?“昨夜西风凋碧树。

独上高楼,望尽天涯路。

”长林叶落,西风乍起的清秋时节,登楼远眺,云淡天高,一条路通向遥远的天际。

此情此景,一种孤独寂寞油然而生,似乎也唤起了一种追求和探索的期望。

比喻在创业治学的开始阶段,要志存高远,广泛涉猎,吸取前人的经验,独辟蹊径,这是第一阶段。

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”。

描绘热恋中情人的相思之苦。

情有独钟,专一执着,虽衣带渐宽,枯槁憔悴也心甘情愿,无怨无悔。

比喻创业治学的过程中,要坚忍不拔,百折不挠,孜孜以求,不惜殚精竭虑的献身精神,这是第二阶段。

“众里寻他千百度。

蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”。

描绘了在灯如海、花如潮的元宵节时,情人约会的情景。

经过百千次苦苦追求,在那灯火冷落之处,终于见到朝思暮想的意中人,不禁大喜,极度幸福、欢欣。

比喻经过艰辛的探索和追求,终于获得事业成功,学业有成,理想实现的无比喜悦和快慰,这是第三阶段。

点评:王国维在此则中谈的是创业之路、治学之路。

他认为大事业大学问不可能一蹴而就,必须循序渐进,进行长期的探索和追求,必须坚忍不拔、百折不挠,不仅要有天赋,更需要进行刻苦的修养。

他强调的是一种献身精神,这既是一条充满荆棘和险阻的艰辛之路,也可使人体验到最高的精神愉悦,话中蕴含深邃的人生哲理。

2、第八、九则强调诗人应该有怎样的内在修养方成“大家”?采用了什么论证方法?明确:胸襟开阔、见识卓越。

例证法。

3、如何理解“东施之效捧心”?明确:即东施效颦pín:机械地,仅从外在形式上模仿别人。

思想、修养要达到一定的境界,才能写出有境界的作品,光从形式上去仿照,达不到美的境界,还可能带来丑的效果。

4、第十则作者认为,诗人对自然人生要做到:入乎其内与出乎其外的统一。

入乎其内,即深入生活,才能获得丰富的创作材料,逼真地描写生活,作品才有生气。

出乎其外,即胸中无物,跳出自然人生之外,才能纵观生活的整体,作品才能内容深刻,情致高远。

5、作家应该怎样修养自身,才能写出有“境界”的作品?明确:从第七则看,要志存高远,甘于寂寞;苦苦探索,执着追求。

从第八、九则看,要有开阔的胸襟、卓越的见识,要有真性情。

从第十则看,要深入生活、观察生活并注意有所领悟。

三、《人间词话》的说理有何特点?形象化,表现在四方面:一是善于引用古诗词名句来说理,形象生动;二是善于以典型作家为例,增强说服力;善于对比说理,分析透彻,易于理解;四是语言含蓄生动,真切感人。

四、小结学习了本文之后,希望大家能够喜欢王国维的诗词鉴赏理论,并努力提高自己的思想境界和艺术修养。

否则,不谈当一个好的作家,就是当一个读者也难与有境界的作品产生心灵的共鸣,最终与一种高雅的艺术形式失之交臂。

希望今天的学习能给大家这样的启示。

最后,全班齐读,再一次熟悉巩固。

五、完成课后练习附:板书一、开宗明义,提出“境界”说↗从不同角度论述→二则:“造境”与“写境”的区别与渗透二→三、四则:“有我之境”与“无我之境”的区别↘“境界”问题→五、六则:境界是真情真景,情景交融↗诗人的思想→七则:成大事业、大学问者必经三种境界:志存高远→执着追求→终获成功三→八、九则:诗人应有开阔胸襟、卓越见识,修身而成“大家”↘和艺术修养→十则:诗人要做到“入乎其内”与“出乎其外”的统一第三课时一、自读《红楼梦评论》,感知了解王国维的“红学”观点及其学术意义。

1、第一段,作者指出传统戏曲、小说是怎样的色彩?《红楼梦》呢?2、第二段,作者如何阐明《红楼梦》的悲剧性质的?3、本文有何艺术特点?明确:说理透彻,对比论证、举例论证运用得当。

二、自读《人境庐诗草自序》,了解黄遵宪在诗歌方面的追求和创作主张。

三、看看“阅读指南”,议议“议论练习”。

附:知识总结[知识·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音澹.澹(dàn) 憔.悴(qiáo) 蓦.然(mò) 阑珊.(shān) 遽.(jù) 胸襟.(jīn) 矫揉.(róu) 第2步一词多义——看我七十二变(1)却⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ 蓦然回首,那人却.在,灯火阑珊处 (副词,还,且,表轻微转折)相如因持璧却.立(《廉颇蔺相如列传》) (动词,退,指后退几步)却.之不恭(《孟子·万章下》) (动词,推辞)却.与小姑别(《孔雀东南飞》) (动词,退出来)(2)内⎩⎪⎨⎪⎧ 入乎其内.,故有生气(名词,指深入生活,细致 地观察、体验等。

与“外”相对)今将军外托服从之名而内.怀犹豫之计 (《赤壁之战》)(名词,内心)距关,毋内.诸侯(《鸿门宴》) (动词,通“纳”,接纳)(3)道⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧ 此等语皆非大词人不能道.(动词,说,讲)有碑仆道.(《游褒禅山记》)(名词,道路)行军用兵之道.(《过秦论》)(名词,方法)于是废先生之道.(《过秦论》) (名词,学说)道.芷阳间行(《鸿门宴》) (动词,取道)得道.者多助(《得道多助,失道寡助》) (名词,道义)(4)绝⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎧ 五代、北宋之词所以独绝.者在此(动词,称绝)则请立太子为王,以绝.秦望(《廉颇蔺相如列传》)(动词,断绝)余音袅袅,不绝.如缕(《赤壁赋》) (动词,消失)佛印绝.类弥勒(《核舟记》) (副词,极,非常)率妻子邑人来此绝.境(《桃花源记》) (形容词,与世隔绝的)非能水也,而绝.江河(《劝学》)(动词,横渡)枯松倒挂倚绝.壁(《蜀道难》) (形容词,走不通的)(5)所⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧以其所.见者真(名词性短语,……的)因大诗人所.造之境,必合乎自然(和动词 结合,组成带有名词性结构的短语,所字 结构起定语作用)恐为晏、欧诸公所.不许也(介词,与“为” 构成“为……所”结构,表被动)五代、北宋之词所.以独绝者在此(与“以” 连用,表原因) (6)则⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ 有境界则.自成高格(连词,表承接)向吾不为斯役,则.久已病矣 (《捕蛇者说》)(连词,那么)于其身也,则.耻师焉(《师说》) (连词,表转折)此则.岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》) (动词,表判断,是) (7)为⎩⎪⎨⎪⎧古人为.词(动词,写)为.伊消得人憔悴(介词,为了)故不知何者为.我,何者为物(动词,是)词以境界为.最上(动词,当成,作为)旦日飨士卒,为.击破沛公军 (《鸿门宴》)(介词,替)第3步词类活用——词性变化含义迥(1)昨夜西风凋.碧树(使动用法,使……凋敝) (2)其写景也必豁.人耳目(使动用法,使……清醒) (3)白鸟悠悠下.(名词作动词,飞下来) 第4步古今异义——词语的昨天和今天(1)此在豪杰之士能自树立..耳古义:完成,做到。