Q第四节 小气候与农田小气候1

- 格式:ppt

- 大小:339.50 KB

- 文档页数:49

农田小气候几米1、农田小气候有何特征错综复杂的农田小气候常通过农田中不同作物群体结构内辐射、温度、湿度、风和二氧化碳等农业气象要素的变化反映其主要特征。

在作物生长发育的盛期(如谷类作物的抽穗期),这种特征的反映往往更为典型。

这是因为作物群体结构、农田活动层及其边界层到这时才得到充分发展,因而由蒸腾作用、光合作用、呼吸作用等生物学过程所引起的作物与土壤、空气之间的水汽、二氧化碳等物质交换,以及作物层辐射能、热能的能量转化等物理学过程,最为旺盛和突出。

光和辐射太阳光进入农田作物层中,受到茎叶层层削弱,有些被吸收,有些被反射,部分透过第1层叶片,进入第 2层之后又被反射和吸收,部分则经过从茎叶空隙直达地面。

作物茎叶对太阳光能进行多次反射和吸收。

透射的强弱程度与作物本身的生育状况和群体结构有关,后者也反过来影响作物的生长发育。

在作物生长发育的盛期,不同高度上单位体积内的茎叶表面积数量表现为上层多、下层少;上层茎叶密集,遮挡了大量的直射光透入下层。

茎叶对光能的削弱作用,也是上层显著,下层较差。

总辐射、直接辐射和漫射辐射的铅直分布趋势基本相似,都是从上往下递减,并且都在开始时递减缓慢,通过枝叶密集的作物群体上层时递减迅速,到了下层递减速度又减慢。

晴天农田各个高度上太阳辐射的日变化基本一致,均为早晚弱而中午强;但是量值变化白天在各个高度上却存在差异;高度越高光照强度越大,反之则越小。

温度农田作物层中的空气温度,主要决定于作物群体结构内不同茎叶层透入太阳辐射和湍流交换(影响水汽和热量输送)强弱的对比关系。

在作物群体密度大的情况下,由于作物群体内辐射被削弱,作物层内白天的空气温度与裸地比较相对较低,夜间则相对较高。

如作物密度不大,则在其对湍流的削弱作用大于对辐射的削弱作用情况下,作物层中的温度在夜间就可能相对高些。

由于不同作物和不同生育期农田小气候的物理学和生物学基础不一,农田上温度的铅直分布情况有相当的差异。

生长发育初期和后期在初期,作物茎矮叶小,植株覆盖面积少且分布稀疏,白天和夜间空气温度的铅直分布几乎与裸地一样,即白天呈温度由地面向上递减的日射型分布,夜间呈温度随高度增加而相应上升的辐射型分布。

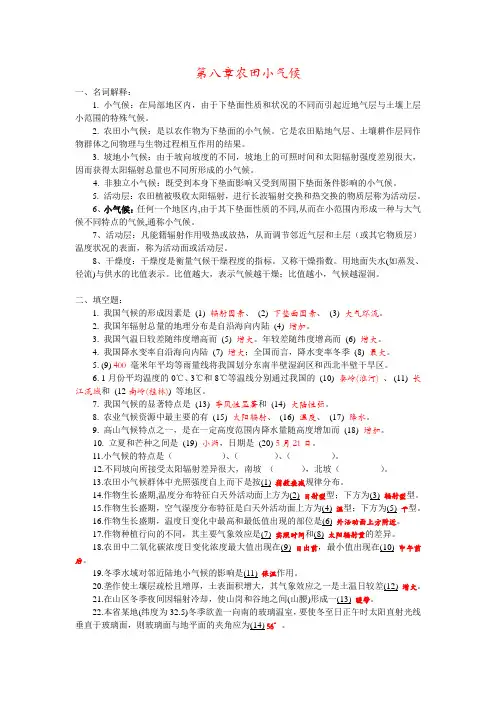

第八章农田小气候一、名词解释:1. 小气候:在局部地区内,由于下垫面性质和状况的不同而引起近地气层与土壤上层小范围的特殊气候。

2. 农田小气候:是以农作物为下垫面的小气候。

它是农田贴地气层、土壤耕作层同作物群体之间物理与生物过程相互作用的结果。

3. 坡地小气候:由于坡向坡度的不同,坡地上的可照时间和太阳辐射强度差别很大,因而获得太阳辐射总量也不同所形成的小气候。

4. 非独立小气候:既受到本身下垫面影响又受到周围下垫面条件影响的小气候。

5. 活动层:农田植被吸收太阳辐射,进行长波辐射交换和热交换的物质层称为活动层。

6、小气候:任何一个地区内,由于其下垫面性质的不同,从而在小范围内形成一种与大气候不同特点的气候,通称小气候。

7、活动层:凡能籍辐射作用吸热或放热,从而调节邻近气层和土层(或其它物质层)温度状况的表面,称为活动面或活动层。

8、干燥度:干燥度是衡量气候干燥程度的指标。

又称干燥指数。

用地面失水(如蒸发、径流)与供水的比值表示。

比值越大,表示气候越干燥;比值越小,气候越湿润。

二、填空题:1. 我国气候的形成因素是(1)辐射因素、(2) 下垫面因素、(3)大气环流。

2. 我国年辐射总量的地理分布是自沿海向内陆(4) 增加。

3. 我国气温日较差随纬度增高而(5)增大。

年较差随纬度增高而(6) 增大。

4. 我国降水变率自沿海向内陆(7) 增大;全国而言,降水变率冬季(8)最大。

5. (9) 400毫米年平均等雨量线将我国划分东南半壁湿润区和西北半壁干旱区。

6. 1月份平均温度的0℃、3℃和8℃等温线分别通过我国的(10)秦岭(淮河)、(11)长江流域和(12南岭(桂林)) 等地区。

7. 我国气候的显著特点是(13)季风性显著和(14)大陆性强。

8. 农业气候资源中最主要的有(15) 太阳辐射、(16) 温度、(17) 降水。

9. 高山气候特点之一,是在一定高度范围内降水量随高度增加而(18)增加。

10. 立夏和芒种之间是(19) 小满,日期是(20) 5月21日。

《农田小气候》教学大纲Syllabus for Crop Microclimate石河子大学农学院农业资源与环境系2010年4月《农田小气候》课程教学大纲课程名称:《农田小气候》Fild microclimate课程编码:Z301252总学时/总学分:24/1.5 理论学时/理论学分:24/1.5适用专业:农业资源与环境、农学、林学和园艺开课单位:农学院一、课程性质及目的1、课程性质:农业资源与环境专业基础选修课2、课程目的:使学生了解小气候和农田小气候的基本知识;掌握农业用地的辐射平衡和热量平衡过程的基本理论知识和实用计算方法以及农田小气候的特征;重点掌握农田小气候的时空分布特点和变化规律,以及各种农业技术措施和农田防护林的小气候效应。

通过本课程的学习,为后续专业课的学习及科学试验奠定基础。

二、课程内容及要求绪论 2 学时第一节小气候和农田小气候第二节农田小气候研究的内容第三节农田小气候研究的发展概况教学要求:课内要求学生了解农田小气候研究的内容和发展概况,理解小气候和农田小气候的特点,掌握小气候和农田小气候的概念;课堂教学以板述和多媒体教学为手段,采用讲授法和谈话法的教学方法。

课外要求学生阅读相关资料。

第一章小气候的理论基础 4学时第一节下垫面辐射状况及热量平衡第二节土壤中的热量交换第三节湍流热交换和蒸发耗热教学要求:课内要求学生了解小气候学的物理学基础,理解农业用地的辐射平衡和热量平衡过程的基本理论知识和实用计算方法,掌握土壤中热量交换、湍流热交换和蒸发耗热的变化规律;课堂教学以板述和多媒体教学为手段,采用讲授法和谈话法的教学方法;课外要求学生阅读相关资料及做思考题。

第二章农业地形小气候 2学时第一节海拔高度对(小)气候的影响第三节地貌形态小气候第四节外围地形小气候教学要求:课内要求学生了解农业地形小气候的特征,理解坡地方位和地貌形态对小气候的影响;课堂教学以板述和多媒体教学为手段,采用讲授法的教学方法;课外要求学生阅读相关资料。

农业小气候一、小气候基本概念及特点(一)小气候的概念小气候是指因下垫面性质不同而形成的与大气候不同的近地气层和土壤上层的气候。

不同的下垫面,就形成不同的小气候。

小气候有独立小气候和非独立小气候,前者是指在某种下垫面上形成而未受周围条件影响;非独立小气候形成时既受本身下垫面的影响,同时还受相邻地段另一种下垫面的影响,是属于过渡性质的,如边缘效应。

(二)小气候的特点相对于大气候,小气候特点主要表现在个别气象要素和个别天气现象(光、温、风、湿等)的不同,不影响整个天气过程,小气候具有“范围小、差别大、很稳定”三大特点。

1、范围小是从空间尺度上来说的,小气候现象在铅直和水平方向上都很小。

2、差别大差别大是由于小气候范围很小引起的,由于小气候范围尺度很小,局地差异不易被大规模空气混合,即任何一种天气过程只能加剧或缓和其差异,而不能使差异发生根本性的改变。

3、很稳定是指小气候规律相对很稳定,由于尺度小、差异大、不易混合,各种小气候现象较稳定,只要下垫面不变,其差异不会发生逆转。

由于下垫面的性质和构造是多种多样的,小气候可分为许多类型,如农田小气候、谷地小气候、坡地小气候、水域小气候、防护林小气候、保护地小气候等。

(三)农业小气候与农田小气候农业小气候是指农业生态环境(如农田、果园、温室、畜舍等)和农业生产活动环境(如晒场、喷药、农产品储存等)到气候。

农田小气候是指农田贴地气层、土层与作物群体之间的物理过程和生物过程相互作用所形成的小范围气候环境。

二、农田小气候的一般特征(一)农田中光照的分布(二)农田中热量的分布(三)农田中水分的分布(四)农田中风的分布(五)农田中二氧化碳的分布三、地形小气候(一)谷地小气候(二)坡地小气候辐射温度湿度(三)水域小气候四、林地小气候(一)果园小气候1、果园小气候的概念2、果园小气候的特点光、温度、湿度、风3、果园小气候的调节(1)果园地面覆盖法(2)果园灌溉(3)树干涂白(4)修剪整形(5)兴建果园防护林(二)护田林带小气候1、防护林的防风效应2、林带对田间温度、湿度的调节3、林带能很好的防御干热风主要农业气象灾害及防御措施一、干旱(一)干旱的概念及危害因长期无雨或少雨,空气和土壤极度干燥,植物体内水分平衡受到破坏,影响正常生长发育,造成损害或枯萎死亡的现象称为干旱。

怎样进行农田小气候观测小气候和大气候不同,它除受大气环流、地理纬度、距海远近等影响外,还受当地的地势、方位、土壤性质及地面植物覆盖等下垫面的状况差异的影响,这些差异会引起局地热量和水分收支的不同,从而形成局部地区的特殊气候,称小气候。

也就是说,小气候就是指在局地内,因下垫面条件影响而形成的与大气候不同的,通常指2米以下的近地层气候。

这种小气候特点是:越接近下垫面的空气层,受下垫面的影响越大,小气候特征越显著;反之离下垫面越远,小气候特征也就不明显了。

小气候可分为:农田小气候、保护地小气候、山地小气候、防护林小气候等多种多样。

其中以农田小气候对农业生产的意义更为广泛,更为重要。

因为在贴近地气层的小气候环境中,生活着各种生物,人们的生产和生活活动基本上都在这一层中进行。

同时,小气候也最容易按着人们的需要加以改造利用,例如应用不同的耕作方法、灌溉、营造护田林、设置风障、保护地经营等等,都能使小气候条件向所需要的方向改变,并在生产中发挥着重要作用。

在生产和试验中,进行农田小气候观测,可以了解不同作物不同生育期所形成的小气候情况。

同时,还可以了解不同农业技术措施的农田小气候效应,以便考查分析农作物生长发育所适宜的小气候环境,并按照需要采取不同措施,创造有利的农田小气候条件,达到两高一优的目的。

进行农田小气候观测,重点应做好以下几点:第一,选择测点和确定观测项目。

观测点要有代表性,选择的测点应能反映当地的一般实际情况,观测点分为基本测点、辅助测点和对比测点等。

基本测点是进行小气候观测的主要测点,通过基本测点取得农田小气候的特征资料。

基本测点要设在最有代表性的地段上,观测项目比较全,如空气温度、湿度,土壤温度、湿度,风向、风速、光照等。