现代汉语造词方法探析

- 格式:doc

- 大小:53.50 KB

- 文档页数:15

现代汉语造词方法探析一、“修辞学造词法”诠释词汇就其本身而言是一个开放的系统,而新词的产生概括的说不外乎两条途径:一是构造新词,二是吸收外来词。

当今时代是一个信息爆炸的时代,各种新的事物、新的现象不断出现,由此导致了人们的新观念、新感受的不断产生,面对这种现象,原有的词汇难免会出现供不应求的现象。

于是人们便倾向于寻求各种造词手段来对客观世界大量的空符号作及时有效的补充。

产生新词新语的方式很多,有新外来词语的吸收、旧词语的复活、方言词语的吸收等等。

二、比喻造词法从结构上看,新词新语里运用比喻这种修辞格的,大体有以下几类:⑴、以喻体作修饰成分,本体类属作中心词,构成新词语。

如:龙头企业拳头产品窗口行业星火计划胡子工程尾巴工程这类新词的喻体一般都具有形象生动通俗易懂的特点,取譬的着眼点也多种多样,其突出之处是使得语言表达简洁明快。

如:草根工业:喻指植根于乡村土地发展起来的乡镇企业。

龙头企业:像龙头一样能带动全局和其他企业前进或发展的企业。

尾巴工程:指某一工程主体部分已经完成,但尚有某些收尾项目未曾完成,好像拖了个尾巴。

⑵、以喻体代指本体,也就是赋予某些词语以新的比喻义。

如:绿灯窗口龙头新星拳头黄牌气候余热婆婆短平快在这类词语中,由一些本来是普通语词,如“婆婆”、“窗口”、“拳头”;有的本来是专业、行业用语,如“绿灯”、“黄牌”,作为新词语,它们被赋予了新的比喻义,使用范围扩大了。

而且有的新词语还可以作为构词成分,组成相关的新词语。

⑶、以喻体作中心词,前边加上一系列修饰、限制成分,构成新词语。

其中心词有双音节的,也有单音节的。

我们以单音节为例看一下,如:~坛:体坛歌坛影坛泳坛足坛网坛~星:歌星明星笑星舞星泳星新星~霸:电霸水霸车霸鱼霸油霸波霸声霸~~热:武侠热英语热中国热琼瑶热追星热足球热旅游热~~族:上班族追星族红唇族推销族打工族工薪族~~风:吃喝风麻将风浮夸风宴请风这一类单音节词具有较强的构词能力,使用范围比较广,但它们能不能被认为是后缀成分,还需要进一步研究。

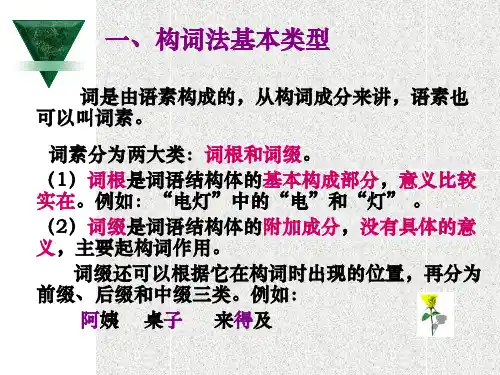

现代汉语中的造词法和构词法。

一、造词和造词法(一)造词概说1.造词所谓造词就是指创制新词,是解决一个词从无到有的问题。

2.人们的造词活动人们的造词活动就是人们为新事物、新现象命名的行为(不限人、地)。

(二)造词法1.含义:创制新词的方法。

2.汉语的造词法:(1)音义任意结合法——就是用某种声音形式任意为某种事物命名的方法(现已少用,多是单纯词);如:手、足、蜻蜓(2)摹声法①摹仿自然界事物发出的声音来造词。

a.根据事物发出的声音给事物命名;如:猫、布谷b.根据事物发出的声音创制新词,以描写该事物的性状的;如:嗯、哎呀、哗哗、轰隆隆②摹仿外语词的声音来造词(一般称为音译词);如:咖啡(coffee)、沙发(sofa)(3)音变法——通过语音变化的方式产生新词。

①儿化韵造词;如:盖--盖儿尖--尖儿②改变读音造词;如:好(三声)--好(四声)(4)说明法——通过对事物加以说明从而产生新词的造词方法。

①情状;如:国营、胆怯②性质特征;如:方桌、石碑、丁字尺③用途;如:雨衣、牙刷、洗衣粉、书桌④领属;如:树叶、羊毛、鞋带⑤颜色;如:红旗、绿豆、白云⑥数量;如:三秋、六书、八卦⑦通过注释的方法进行说明。

a.用所属物类注释说明;如:菊花、芹菜、吉普车b.用单位名称注释说明;如:人口、马匹c.用事物情状进行注释说明;如:静悄悄、恶狠狠、光秃秃⑧运用语言中习用的虚化成分,对原有词的意义做某些改变以说明事物。

如:聋子、甜头、黑乎乎(5)比拟法——用现有材料,通过比拟、比喻等手段创制新词的方法。

①整个词就是一个完整的比喻,属于借喻,不出现本体,只出现喻体。

如:鸡眼、猫眼②新词的一部分是比喻成分;如:雪花、瓜分、木马、刀子嘴(6)引申法(借代法)——通过意义引申的手段创制新词的方法。

如:手足--兄弟(7)双音法——通过双音化产生新词的方法①A=AA 如:妈妈、渐渐、哥哥②A≠AA 如:奶奶、区区、万万③A+B=AB 如:道路、人民、增加④A+B=A/B 如:石头、老虎、泥巴(8)简缩法——通过简缩而改变成词的造词方法。

现代汉语造词法浅谈论文现代汉语造词法浅谈论文在学习、工作生活中,许多人都有过写论文的经历,对论文都不陌生吧,论文是一种综合性的文体,通过论文可直接看出一个人的综合能力和专业基础。

相信很多朋友都对写论文感到非常苦恼吧,以下是小编为大家收集的现代汉语造词法浅谈论文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

造词就是创制新词,造词的过程是词通过创制的方法从无到有的过程,和所有词的形成一样,创制出的新词也出现了新的音、新的形、新的义或者新的用法。

相应地,造词法就是创制新词的方法,人们在造词时可以根据本民族的语言习惯,掌握和运用现有的语言材料组成各种各样的新词,在这一过程中,人们使用的方法是多种多样的,所以现代汉语的造词法多种多样。

从二十世纪40年代开始人们对造词法的认识逐步加深。

1946年廖庶谦先生在《口语文法》中首次使用“造词方法”这一术语。

1949年邢公畹先生在《汉台语构词法的一个比较研究》中同时提及了“造词法”和“构词法”,但这里的“造词法”指的是古代的六书而非汉语造词的方法。

首先把造词法从构词法中分离出来,构拟出造词法体系的是孙常叙先生,1956年他在《汉语词汇》中,把汉语造词法分为语音造词方法、语义造词方法和结构造词方法三种。

后来任学良先生又分为五种。

葛本仪先生把主要的造词法归纳为音义任意结合法、摹声法、音变法、说明法、比拟法、引申法、双音法和简缩法八种,这是八种常见的造词法,并指出把汉语的造词法全面细致地分析整理出来还是词汇学研究中一项不可忽视的任务。

音义任意结合法。

音义任意结合法是一种用某种声音形式任意为某种事物命名的造词法。

在人类语言之初,人们用某种语音形式指称某种事物,语音形式也就赋予它的某种意义,多数语音形式与它所指称的事物之间没有必然的联系,后来运用的.越来越多逐渐为人民接受,这种音义结合便固定下来。

语言中最早产生的一些词,多数是用音义任意结合法创制出来的。

如手、蜻蜓、蚯蚓等。

同样是生物,有的称“蚯蚓”有的称“蜻蜓”,这里面没有道理可言,这种音义的结合无法解释。

汉语新词语修辞方式造词法初探汉语新词语修辞方式造词法初探目录一、汉语新词语修辞方式造词的理论基础 (3)(一)语言与言语 (3)(二)新修辞方式使“言语词”转变为“语言词” (4)(三)旧词新义化 (5)二、新词语修辞方式造词的类型 (5)(一)语音修辞方式造词 (5)(二)词语修辞方式造词 (6)(三)辞格修辞方式造词 (7)三、汉语新词语修辞方式造词对词汇系统及词义的影响 (8)(一)对词汇系统的影响 (8)1、生动、新颖的新词语丰富了词汇系统 (8)2、同义异形和现象增多 (8)3、同形异义现象增多 (9)(二)对词义的影响 (10)1、词理性义的变化 (10)2、词色彩义的变化 (10)结束语 (11)摘要新时期,汉语词语新修辞方式产生了许多新的词语,而且这些新词语生动形象,新颖别致,丰富了汉语词汇系统,大大增强了汉语的表现力,对我国语言产生巨大的影响。

因此,我们有必要对这些新词语进行考察分析,然后区分类别,积极探索并掌握其中的规律,才能正确引导人们使用我国的语言文字。

本文将从汉语新词语修辞方式造词的理论基础入手,阐述和分析新词语修辞方式造词的类型,从而详细地分析和阐述了汉语新词语修辞方式造词对词汇系统及词义的影响。

关键词:汉语;新词语;修辞方式;造词;影响引言:改革开放以来,西方的经济、文化等对我国产生了巨大的影响。

在其影响下,两种文化相互交融、相互渗透,产生了许多反映新知识经济时代变新词新语。

语言同人们的社会生活密切联系,它的变化真实反映出了当前我国人民的生活和思想观念发生了全新的变化,适应了新时代发展的要求。

如“绿色能源”、“绿色事业”、“套书”、“套餐”等系列套词反映了修辞构词的灵活性、形象性和系统性。

对当前汉语新词语修辞方式构成的新词语进行研究,探索它的发展规律,研究它的走向趋势,进一步规范化、标准化我国的语言文字。

这不仅是精神文明建设的重要内容,也是满足信息时代发展的需要。

一、汉语新词语修辞方式造词的理论基础词汇本身就是一个开放的系统,而且在当前高信息时代的大环境下,人们的思想观念发生了深大的变化,使得一些新词新语层出不穷。

现代汉语人体名词造词法与构词法研究

随着现代社会的发展,汉语语言也在不断变化和发展。

汉语语言中有许多关于人类身体部位的词汇,这些词汇构成了汉语语言的重要组成部分。

以人体名词为中心,本文将研究和分析现代汉语里的人体名词及其造词法和构词法,以期更好地了解和发展汉语语言。

汉语中有大量关于人体部位的名词,其中包括:身体外部特征和头发相关的,例如:眉毛、鼻子、目光、嘴唇、头发等;身体内部器官相关的,例如:心脏、眼睛、肚子、脑袋等。

这些名词也可以用来指人类的行为和习惯。

此外,还有比喻性的词语,例如“奔腾”。

对于汉语中的人体部位名词,有两种主要的造词法和构词法,分别是复合式和表达式。

复合式是通过结合不同的字构成一个新的词语,如“睫毛”就是由“睫”与“毛”结合而成的新词;表达式则是由描述性词语组合而成,如“眼泪”就是由“眼”与“泪”组成的新词。

此外,还有一些其他的造词法,例如略语法、近义词法、形象比喻法等。

这些词语大多都是用来指人类的行为和习惯,如“奔腾”就是用来指“奔跑”的。

人体名词造词是构筑汉语词汇的重要组成部分,它们的发展也在不断影响汉语的发展。

因此,研究和理解现代汉语中的人体名词造词法和构词法,对于更好地了解汉语语言有着重要的意义。

以上是关于现代汉语人体名词造词法与构词法研究的分析。

研究表明,汉语中的人体名词及其造词法和构词法丰富多彩,涵盖了复合式、表达式、略语法、近义词法、形象比喻法等。

多种多样的人体名

词造词法和构词法不仅丰富了汉语的内涵,而且也展示了汉语的多样性,为推进汉语发展和教育提供了重要的参考。

现代汉语词的特点及构词方式研究

现代汉语作为世界最大的语言之一,具有悠久历史文化,其中涉及语言学、词汇学、

文学学等各种语言领域议题的研究在自中国古代以来至今仍在进行。

特别是汉语词汇的特

点及构词方式,受到学者和语言专家的广泛关注,也有许多具有说服力的结论。

综观现代

汉语的构词方式,可以分为两大类:一类是汉字构词,也可称为语义构词,指运用汉字来

组成新词汇。

第二类是重组及派生构词,指通过重组、派生或缩略来形成新词语。

汉字构词是一种构词方式,其特点是:组合汉字后能够清楚表达相应的含义,其组成

词语后形成的新词,具有中文特色,而不会影响其原有汉字本身的词义。

汉字构词具有较

为自然、流畅,而且结构比较清晰,学习起来相对比较容易的优势,这在针对诸如“中国

经济”、“人民财富”等经济社会发展有关的名词描述时更显重要。

另外,重组及派生构词技术也是汉语构词中常用的手段,它主要指重组汉字以及利用

词语后缀等技巧,在指定的语境条件下进行构词,从而构建新的词语,凸显出汉语的特点。

利用词语后缀,做到调整其原有的形态,也就是派生规则,这是汉语构词时最常使用的一

种技巧。

重组及派生构词的优势是更容易新的使用,而且结构清晰,有利于记忆。

总之,在推动现代汉语的发展中,汉字构词和重组及派生构词是最常用的方法,在实

践中广泛应用。

汉字构词能够保留相应汉字的本身含义,可以很好地将诸如汉字本身的中

国文化传承,而重组及派生构词能够更好地表现出汉语的特色,让现代汉语的使用更简洁、更容易记忆。

论现代汉语新词语修辞方式造词法内容摘要:自改革开放以来,随着社会经济的进步和发展,现有的文化已不能满足人类的需求,我们身边出现了许许多多的新词语。

新词语的产生既是对语言的继成,又是对语言创新。

新词语使语言旧有的形式得以生存的同时,又添加了新的内容。

本文从修辞方面入手,根据新词语的现状,修辞方式构成新词的语言意义,对借代、比喻构成的新词语情况和其他修辞方式构成新词语的情况来进行讨论。

有利于引导我们正确理解和使用祖国文字,促进语言规范标准化。

关键词:新词语修辞借代比喻一、新词语的界定和原则语言和社会结构在共变的状态下,正是改革开放以来社会的巨大变化,使得新词语以年上千的速度增长。

新词语是指一个新创造或从其它语言、从民族的方言词、古语词和行业词中借用过来的词语,也指一个产生新词义、新用法的固有词。

人类社会的不断进步和发展,我们身边出现了许多新词语,这些新词语有的是来自国外,大多数是对祖国原有语言的继成和发展。

新词语就是反映现实社会的一面镜子,在我们日常生活中经常出现。

自改革开放以来,国外文化不断渗透,与我国民族文化相互碰撞、相互交融,产生了大批反映社会现实的新词语。

比如说改革开放以后,我国由传统的计划经济逐步向开放的市场经济转型。

由于市场经济竞争激烈,必然使一些企业破产、工厂倒闭,职工下岗不可避免。

与“下岗”相对应,应用对义手法出现了“上岗”这个新词语。

也有一些关于时代革新的交通工具新词语,如:摩的、板的、等新词语。

此外,“绿灯”等这类新词语也反映新时期的社会现状,这些新词语的出现具有重大的社会现实意义。

尽管新词语研究已经深入,但怎样给新词语下定义仍然是语言学的一个难题。

通过众多语言学者的不断思索,可以给新词语下这样一个定义,“新词语是指一个新创造或从其它语言、从民族的方言词、古语词和行业词中借用过来的词语,也指一个产生新词义、新用法的固有词”。

所谓的“新”指的是所表达的意思是新的,或者词语的构成形式是新的、独特的。

汉语新词语修辞方式造词法探讨【摘要】本文主要从新词语的现状,修辞方式构成的新词的研究的意义,由比喻、借代、仿拟构成的新词的情况和其他修辞方式构成的新词的情况这几方面来进行分析研究。

【关键词】修辞新词语比喻借代仿拟新词新语是观察社会生活的晴雨表,是反映现实的一面镜子。

国内国外文化相互碰撞,彼此之间相互交融、相互渗透,产生了一批反映时代变革的新词新语。

研究这种新词新语具有广义文化学的意义、社会学的意义。

比如“下岗”一词,在计划经济时期中不存在的。

进入90年代后,由计划经济向社会主义市场经济转轨,市场经济严酷的竞争机制,必然使有的企业破产,有的工厂倒闭,职工下岗不可避免。

与“下岗”相对应,运用对义仿拟手段出现了“上岗”这个新词语。

此外,“绿灯” 、“黄昏恋”等等,都反映了这一特定时期的重要社会问题。

最重要的是研究这种新词具有语言学的意义。

语言同社会生活联系密切,反映生活也也最为迅速。

如“绿色工程” 、“绿色食品” 、“绿色能源” 、“绿色产业” 、“绿色农业” “绿色事业” 、“套书” 、“套裙” 、“套餐” 、“套会” 、“套票”等系列套词反映了修辞构词的灵活性、形象性和系统性。

语言的活跃,反映思想的活跃,是改革开放以来思想解放的结果。

研究由修辞构成的新词语是要寻找其规律,预测其走向趋势,引导正确理解和使用祖国的语言文字,促进语言规范标准化。

这是精神文明建设的重要内容,也是信息时代全球化国际交往的需要。

一、“修辞学造词法”诠释词汇就其本身而言是一个开放的系统,而新词的产生概括的说不外乎两条途径:一是构造新词,二是吸收外来词。

当今时代是一个信息爆炸的时代,各种新的事物、新的现象不断出现,由此导致了人们的新观念、新感受的不断产生,面对这种现象,原有的词汇难免会出现供不应求的现象。

于是人们便人民币于寻求各种造词手段来以对客观世界大量的空符号作及时有效的补充。

产生新词新语的方式很多,有新外来词语的吸收、旧词语的复活、方言词语的吸收等等。

汉语新词语修辞造词法考察修辞造词法是汉语新词语造词法的一种,是指修辞方法介入造词过程,组织语素从无到有地造出新词语的一种方法。

修辞方法不只是指修辞格,而是一种广义的修辞手法。

本文从汉字修辞和修辞格两个方面来考察修辞手法在当代汉语新词语造词中的作用。

标签:新词语造词法修辞手法一、关于造词法与修辞法造词改革开放以来,出现了不计其数的新事物、新现象,要为其命名,就必须有丰富的造词方法。

所谓“造词”是语言学的一个术语,是指创造出新词,是新词从无到有的创制。

“造词法”也就是创造新词的方法,即给新事物命名的方法。

它着重考察词语创造时所运用的手段,即运用什么样的材料、什么样的方法来创制新词。

汉语中一部分词语是用修辞方法创造的。

所谓修辞方法造词是指修辞方法介入造词过程。

具体来说,修辞方法造词经历了“修辞格造词说”到“修辞转化说”的过程。

李如龙的《汉语词汇衍生的方式及其流变》一文在修辞造词法方面取得了突破性的进展,提出了“修辞转化说”。

他认为利用修辞方法造词不限于辞格,而是属于广义的修辞。

他把汉语衍生的方式概括为4种:音义相生、语素合成、语法类推、修辞转化。

其中修辞转化,是指经过修辞加工的多音节或作为词用的固定词组。

无论词义还是词形都经过适当的修饰。

苏向红则从语音、语义、文字等方面考察修辞方法在汉语新造词语中的作用。

二、修辞手法构造新词的方式(一)汉字修辞1.与汉字字音相关的修辞法(1)谐音法谐音造词是利用语音的相同或相似创造新词语的方法。

语音的相同、相似是最重要的联系手段,通过语音这条联想线索来构成一种创意,增添情趣,彰显个性。

按照语音形式上是否相同,分为“同音”与“近音”两类:①同音,按照新词与词源间形式的异同,又分为两类:同音同形,如:打铁:指写帖子,一般指有一定分量的帖子。

潜水:天天在论坛里呆着,但是不发帖,只看帖子、而且注意论坛日常事务的人。

灌水:原指在论坛上发表的没什么阅读价值的帖子,现在习惯上会把绝大多数发帖、回帖统称为“灌水”,不含贬义。

现代汉语中的造词法和构词法现代汉语中的造词法和构词法。

一、造词和造词法(一)造词概说1.造词所谓造词就是指创制新词,是解决一个词从无到有的问题。

2.人们的造词活动人们的造词活动就是人们为新事物、新现象命名的行为(不限人、地)。

(二)造词法1.含义:创制新词的方法。

2.汉语的造词法:(1)音义任意结合法——就是用某种声音形式任意为某种事物命名的方法(现已少用,多是单纯词);如:手、足、蜻蜓(2)摹声法①摹仿自然界事物发出的声音来造词。

a.根据事物发出的声音给事物命名;如:猫、布谷b.根据事物发出的声音创制新词,以描写该事物的性状的;如:嗯、哎呀、哗哗、轰隆隆②摹仿外语词的声音来造词(一般称为音译词);如:咖啡(coffee)、沙发(sofa)(3)音变法——通过语音变化的方式产生新词。

①儿化韵造词;如:盖--盖儿尖--尖儿②改变读音造词;如:好(三声)--好(四声)(4)说明法——通过对事物加以说明从而产生新词的造词方法。

①情状;如:国营、胆怯②性质特征;如:方桌、石碑、丁字尺③用途;如:雨衣、牙刷、洗衣粉、书桌④领属;如:树叶、羊毛、鞋带⑤颜色;如:红旗、绿豆、白云⑥数量;如:三秋、六书、八卦⑦通过注释的方法进行说明。

a.用所属物类注释说明;如:菊花、芹菜、吉普车b.用单位名称注释说明;如:人口、马匹c.用事物情状进行注释说明;如:静悄悄、恶狠狠、光秃秃⑧运用语言中习用的虚化成分,对原有词的意义做某些改变以说明事物。

如:聋子、甜头、黑乎乎(5)比拟法——用现有材料,通过比拟、比喻等手段创制新词的方法。

①整个词就是一个完整的比喻,属于借喻,不出现本体,只出现喻体。

如:鸡眼、猫眼②新词的一部分是比喻成分;如:雪花、瓜分、木马、刀子嘴(6)引申法(借代法)——通过意义引申的手段创制新词的方法。

如:手足--兄弟(7)双音法——通过双音化产生新词的方法①A=AA 如:妈妈、渐渐、哥哥②A≠AA 如:奶奶、区区、万万③A+B=AB 如:道路、人民、增加④A+B=A/B 如:石头、老虎、泥巴(8)简缩法——通过简缩而改变成词的造词方法。

现代汉语造词方法探析论文随着社会的发展,科技的进步,文化的交流,汉语的词汇量不断增加。

为了更好地满足人们对语言的需求,造词成为了一种必不可少的手段。

如今,在现代汉语中,新词汇不断涌现,用以描述新形势、新事物、新技术、新趋势等,这些新词汇的生成方法也在不断发展。

本文旨在对现代汉语造词方法进行探析,探讨其发展现状以及未来趋势。

一、现代汉语造词方法的分类现代汉语造词方法主要可以分为以下几种:借词法、合成法、转化法、缩略法、意义借用等。

借词法是指直接使用外来词作为汉语词汇的一种方法。

在现代汉语中,由于经济、文化、科技等方面的交流,外来词已成为汉语造词的主要来源之一。

比如,“巨无霸”、“摩托车”等。

合成法是指将两个或两个以上的词合成一个新词的方法。

比如,“网店”、“草莓族”等。

转化法是指通过改变词性来形成新词的一种方法。

比如,“精华”、“网络化”等。

缩略法是指将一个单词或短语缩短成为一个新词的一种方法。

比如,“APP”、“CEO”等。

意义借用是指根据已有的词汇意义,借用并加以改造,形成一种新的词语的方法。

比如,“黑马”、“毒鸟”等。

二、现代汉语造词方法的发展现状近年来,随着社会的进步和科技的发展,现代汉语造词方法呈现出以下几个趋势:1.借词量增加。

由于国际交流的加强,大量外来词进入汉语。

这些外来词涵盖了旅游、商贸、文化、科技等各个领域,丰富了汉语词汇的层次和内涵。

2.缩略词盛行。

随着社交媒体的兴起,人们追求简洁、快捷的方式进行交流,缩略词正越来越被广泛使用。

3.专业词汇的增多。

在医学、科技、金融等专业领域,由于专业性强,常常需要新的专业术语来描述新技术、新理论、新事物等。

三、现代汉语造词方法的未来趋势1.形成自己的造词法。

独立创新是汉语造词方法未来的主要趋势之一。

在吸取外来词的同时,汉语应该发扬创新精神,打造自己的造词法。

2.普及通用语。

未来汉语造词需要使用更为通俗易懂的语言,更好地满足人们的交流需求。

3.发扬传统文化精华。

2016年09月上青春岁月39造词就是创制新词,造词的过程是词通过创制的方法从无到有的过程,和所有词的形成一样,创制出的新词也出现了新的音、新的形、新的义或者新的用法。

相应地,造词法就是创制新词的方法,人们在造词时可以根据本民族的语言习惯,掌握和运用现有的语言材料组成各种各样的新词,在这一过程中,人们使用的方法是多种多样的,所以现代汉语的造词法多种多样。

从二十世纪40年代开始人们对造词法的认识逐步加深。

1946年廖庶谦先生在《口语文法》中首次使用“造词方法”这一术语。

1949年邢公畹先生在《汉台语构词法的一个比较研究》中同时提及了“造词法”和“构词法”,但这里的“造词法”指的是古代的六书而非汉语造词的方法。

首先把造词法从构词法中分离出来,构拟出造词法体系的是孙常叙先生,1956年他在《汉语词汇》中,把汉语造词法分为语音造词方法、语义造词方法和结构造词方法三种。

后来任学良先生又分为五种。

葛本仪先生把主要的造词法归纳为音义任意结合法、摹声法、音变法、说明法、比拟法、引申法、双音法和简缩法八种,这是八种常见的造词法,并指出把汉语的造词法全面细致地分析整理出来还是词汇学研究中一项不可忽视的任务。

音义任意结合法。

音义任意结合法是一种用某种声音形式任意为某种事物命名的造词法。

在人类语言之初,人们用某种语音形式指称某种事物,语音形式也就赋予它的某种意义,多数语音形式与它所指称的事物之间没有必然的联系,后来运用的越来越多逐渐为人民接受,这种音义结合便固定下来。

语言中最早产生的一些词,多数是用音义任意结合法创制出来的。

如手、蜻蜓、蚯蚓等。

同样是生物,有的称“蚯蚓”有的称“蜻蜓”,这里面没有道理可言,这种音义的结合无法解释。

摹声法。

从字面理解,摹声法就是一个模仿过程,是一种用人类的语音形式对某声音加以模拟和改造从而创制出新词的造词法。

如“呼噜”就是模拟人睡觉进行这种行为时所发出的声音,而给这种行为进行的命名。

现代汉语中运用这种方法创制的词表现为两种情况。

河北师范大学成人教育本科学员毕业论文(设计)题目:试论“有”字的意义和性质作者:高伟伟学院:河北师范大学专业:汉语言文学年级:08级完成日期:2010年04月25日试论“有”字的意义和性质高伟伟摘要:狭义“有”字句和方言“有”字句是有内在联系的,它们中的“有”都统一在表“存在”的本义下,分别表示事物、性状、事件的存在。

“有”字的词性是动态的,根据后接成分从名词到名动词到谓词的不同,而呈现出一个由动词到准谓宾动词再到副词性确认标记的变化过程。

关键词:有;本义;存在;动词;准谓宾动词;副词性确认标记关于“有”字句的研究,本文主要涉及普通话和方言中的有”字句。

普通话中主要是“狭义‘有’字句”的研究,该类研究认为“有”是动词,后接名词宾语;方言中主要是“有+VP”句式的研究,两类研究没有为这两种“有”字句现象做一个统一的解释。

方言是汉语在不同地域的变体,是汉民族共同语的分支,和汉语有着紧密的内在联系。

二者之间的差异是语言内部矛盾,应该可以统一在汉民族共同语下。

本文拟从共时角度出发,结合普通话和方言中“有”字句的研究,根据语言的内部联系,探讨现代汉语“有”字的本义和性质。

一、“有”字的意义㈠.“有”的本义是表示某种事物或现象的存在许慎《说文解字》释“有”:小篆字形为“[XC]”,以手取肉形。

本义为“不宜有也”。

例句《春秋传》曰:“日月有食之。

”[1]有人根据“以手取肉”的小篆字形,认为“有”字的本义是“据有”,并且进一步解释说,将不属于自己的东西据为己有,是不应该的,所以是“不宜有也”。

此说没有解释为什么作者选用“日月有食之”作为例句,例句中的“有”显然不是“据有”。

日食、月食是一种自然现象,宋代对这个问题已经有了比较客观的认识。

古人的自然科学知识远没有宋人发达,他们敬畏自然,相信巫术,认为“日食”、“月食”是一种不祥的天象,故说“不宜有也(不适宜存在这种天象——作者注)”。

可见“有”的本义是指客观存在日食、月食这种不受古人欢迎的天文现象,“有”是指客观现象的“存在”。

为什么有以日食、月食为表象存在的对象呢?古人崇拜自然现象,以为这是上天给人类的一种信息,是否遵从这种信息,关系到人类行动的顺利与否。

所以古人信奉占卜,巫术盛行。

最初的文字被专门用作记录占卜结果,因而有了“甲骨文”,或者干脆直呼做“殷商卜辞”。

先秦文献多次出现“日月有食之”的记载,足以证明“日食”、“月食”现象在古人生活中的重要地位,用它来传达“有”的“存在”意义就更加昭显。

那么,“日月有食之”这句话该如何理解?孔颖达在解释《春秋经•隐三》中的“日有食之”时是这样说的:日有食之,言有物来食之也[2]。

可见,这里的“有”是表“存在”的动词,“据有”义在这里是讲不通的。

为什么采用“以手取肉”来代表字形?“古庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作易,八卦以垂征象。

”[3]这是《说文•序》中关于古人创作周易的方法描述,反映了古人最初对世界的认知途径:古人对世界的认知始于可以具体感知的客观对象。

从具体到抽象,从客观到主观,这也是人类共同的认知方式。

中国古人造字也遵从人类共同的认知方式,所以最基本的造字手段是“象形”,直接描绘物体形状;在此基础上添加有抽象意味的简单符号创造出“指事”造字法,比“指事”更抽象一点便创造出“会意”造字法,直到出现更抽象的“形声”造字法。

“事物和现象的存在”是一个抽象概念,只能用抽象的“会意”或者“形声”造字法。

“形声”是一种最晚出现、成熟的造字法,“有”又是一个作用重要、使用频繁的字眼,于是用了“会意”法来创造“有”字;再说,从外物的存在会较自然地联想到与己有关的事物的存在,甚至是将原本不属于自己的事物划归为自己名下,使其为我所有,这就是“拥有”意义的产生。

于是小篆用“以手取肉”的形状来表示将外物据为己有。

民以食为天,这个外物自然就是大家最熟悉的食物了。

如此看来,许慎对“有”的解释包含了两个层次的意义:第一层,“有”的本义是“存在”,这主要借助释义和例句来表现;第二层,在本义的基础上,“有”引申出“据有”、“领有”意义,这是借助字形来表现的。

这样的分析可能更符合人类对世界的普遍认知规律。

㈡.狭义“有”字句中“有”字的意义所谓狭义“有”字句,是以“有”包括和“有”对立的“没有”、“没”为谓语或谓语中心词的句子[4]。

张豫峰认为狭义“有”字句中“有”的意义有6种[5-6],其实通过合并,这6种意义都能归并为“某一事物或者是事物属性的存在”,并且这种“存在”具有客观性,一般不会因为人的意志而改变。

下面以狭义“有”字句的意义类别为例,做如下意义归并分析:1、表存在的如:“地上还有一张纸”,“每一个时代都有很多特殊人才”,句中的“有”字用其本意,表事物的存在。

2、表领属的如:“每台机器有近百个零件”,表领有的如:“他也有爸爸”,既表领有(或存在)也表领有(或存在)方式的如:“妈妈养有一只狮子狗”3个句子,首先得有相关事物的存在,然后才是它们分别归属于谁。

不存在,哪能领有?所谓的“领属义”、“领有义”,其根本意义都是“存在”,“领属”和“领有”是界定这种“存在”的方式的。

可见,领属义和领有义是在“有”的本义上最早出现的直接引申义,或者叫做近引申。

它和“有”的本义关系十分紧密,存在着“有”的本义到底是表“存在”还是表“领有、拥有”之论争。

3、表估量的如:“爷爷足有七十岁”,我们认为这是“爷爷”这个人身上的一种属性——年龄的存在。

“他有五尺高”,这是“他”的身高属性的存在。

特别要提到的是比较句[7],我们认为它们和“爷爷足有七十岁”一样,都是说明主语所指称事物具备何种属性,即表明事物属性的存在。

如“他有小王那么高”表明的是小王所具备的身高属性;“那条蛇有碗口这么粗”表明的是蛇所具备的大小属性;“打球哪有下棋那样有趣”表明的是打球所具备的趣味属性;“黄河没有长江这样长”表明的是黄河所具备的长度属性。

由事物的存在到事物属性的存在,是有人类的认知基础的,那就是联想的作用。

4、表列举的如:⑴、玫瑰花有红的,有白的。

⑵、今天参加比赛的有北京队、上海队、黑龙江队和新疆队。

我们认为这种句子也是表存在,是并列的多项事物的存在,不妨叫做“并列存在”。

自然界的复杂性不允许存在的事物都是单项呈现,遇到多项事物共同作用于某事件时,就会有“并列存在”。

“并列存在”呈现的是多项事物,于是就有了“列举”义;但这个“列举”义是我们对事物进一步抽象后得来的认识,其本义还是应该落脚在“存在”上。

5、表发生或出现的如:“他有病了”,“这孩子嘴里有牙了”。

其实,这中间的“有”不是表发生或出现,还是表事物的存在。

已经有不少研究一致认为句后“了”是语气词,表示新情况的出现[8]。

如果我们删除了“了”,句子变成:“他有病”,“这孩子嘴里有牙”,句子可以成立,并且“有”表“事物存在”的本义也更明确,可是意义和有“了”的时候不一样:删掉“了”后是表静态;有“了”是表动态,即发生某事或出现某种新情况。

可见这两个例句的“发生”或“出现”义不是由“有”,而是由句子后面的“了”表现的,句中的“有”还是表存在。

综上所述,狭义“有”字句中的“有”本义是表事物“存在”,在此基础上引申出事物具体的“存在方式”、事物“属性的存在”以及多项事物的“并列存在”。

㈢、方言“有”字句中“有”字的意义方言“有”字句和狭义“有”字句中都有“有+NP”结构和“有+准谓宾动词”结构,方言“有”字句还存在典型的“有+VP”结构。

人们已经认识到,描述客观世界的最常用的一组概念是时空维度。

客观世界包括了静态的空间和动态的事件(体现时间性),时空是对称存在的。

但是因为空间可触可感可见可闻,比时间来得更具象,所以人们对这两种维度的感知是有先后的:首先感知了当前空间世界,然后才感知到过去或未来的空间世界,最后抽象出过去、现在以及未来的时间概念。

语言是一组概念符号,忠实反映着客观世界,其组成成分和客观世界有着奇妙的对应关系。

正如前人已经研究证明的,名词性词语指称的对象呈现出空间性,是静态的;动词性词语陈述的对象呈现出时间性,是动态的。

其实,这条规律的适用范围还可以扩大,名词性词语的上位概念——体词性词语和动词性词语的上位概念——谓词性词语也都适用这条规律。

时间和空间这两种存在在本质上是相同的,都具有客观实在性,不为人的意志而改变的。

它们自然也可以有相同的表达方式,那就是都用表存在的词“有”来表达:当“有”后面接体词性成分时,体现的是静态的事物的存在;当“有”后面接谓词性成分时,体现的是动态的事件的存在。

方言“有”字句完整地体现了这种对称存在:1、尚有2个设备完善的野地帐篷营区。

营区内有售汽油与机油。

恩佛落芝的住宿收费大约……2、肤浅耶,而且……你身体好臭哦!∥臭?我有洗澡呀!∥我是说你一身的铜臭呀!∥是……例1中的“有”可以理解为表示存在“出售汽油与机油”这件事;例2中的“有”表示存在“洗澡”这件事。

3、有点畸形。

欸,不会啦,其实爸爸,∥你有很偏激,我觉得爸爸觉得我比较静。

“偏激”是形容词,描写人的个性特征,“有很偏激”是表明某人存在偏激的个性特征。

汉字外有字形、字音,内有字义,是一个形、音、义结合体。

一个汉字形音一定,那么,不管这个汉字出现的场合多么复杂,我们认为出现在不同场合里的这个汉字应该有共同的意义基础(同音词除外)。

如“有”字,它既可以出现在体词性成分前面,又可以出现在谓词性成分前面,字形、字音都没有变化,它也不是同音词,所以我们认为体词性成分前面和谓词性成分前面的“有”是同一个字,有共同的基础意义——表“存在”。

但是体词性成分和谓词性成分毕竟是相互对立的一组概念,语境的差异必定会给“有”带来某些影响,于是谓词性成分前的“有”便有了和体词性成分前面的“有”不一样的意义:在“有+VP”结构中,句子的语义重心在谓词性成分上,“有”的动词性降级,在句子中的作用降低,根据谓词中心论的原理,“有”是辅助后面的谓词性成分的。

“有”的词性虚化,其意义也逐渐变得空灵:事情客观存在,是不容置疑的,因而从表示事件的“存在”进一步抽象出“肯定”、“强调”的语法意义:4、……∥《李娃传》。

∥对、对,我有看,我有看。

∥那个李娃很不一样,他就是完全……5、“我有买一盏露营灯,我拿到客厅。

妳等我。

”(痞子蔡《夜玫瑰》电子版)例4中的“有”表达的是存在“看《李娃传》”这一事件,例5表达的是存在“买一盏露营灯”这一事件,但是两个句子没有就此而结束,而是在此基础上继续展开。

前一事件的存在是后续话语得以承接的前提条件,其重要性不言而喻,是需要首先就着重表明的,于是语境便赋予了“有”字以“肯定、强调”义。

当然,我们可以去掉“有”,再加上“了”补足句子,如下:……∥《李娃传》。