台湾故宫博物院专辑之三【珐琅瓷器收藏1】

- 格式:pdf

- 大小:4.35 MB

- 文档页数:73

台北故宫-简介2【中文名】:十二集电视纪录片-台北故宫【出品年代】:2009【国家】:中国CCTV【类型】:科学/纪录【语言】:普通话【片长】:45 Mins【字幕】:中文【大小】:115MB【内容简介】:故宫是中国历史上明清两代二十四个皇帝居住的皇宫。

这里也珍藏着数以百万计的珍贵文物。

1925年,当清朝最后的皇帝溥仪被赶出皇宫后,这里更名为故宫博物院,成为向世人展示文物的地方。

二十世纪的三、四十年代,为躲避日本侵略的战火,故宫博物院中的一部分珍贵文物迁出,几经辗转后迁往台湾。

为了保存和展示从北京故宫博物院迁台的文物,1965年,在台北建造了一座现代化的博物馆——台北故宫博物院。

它收藏的文物珍品90%以上来源于北京的故宫博物院。

为了表述的流畅,在纪录片中,我们将台北故宫博物院简称为台北故宫。

现存台北故宫的文物自从1948年迁台后,祖国大陆老百姓就很少有人见到过,然而这批文物在国际上的影响却非常大。

台北故宫的珍藏不是简简单单的文物,其中还蕴藏着中华民族最深层次的文化、艺术和哲学。

北京的故宫博物院和台北故宫珍藏的文物,是中华五千年灿烂文明的载体,是劳动人民聪明智慧的结晶。

北京的故宫博物院和台北故宫可以说是海峡两岸的文化桥梁和“脐带”。

《台北故宫》这部纪录片,对于海峡两岸同胞了解文物,理解中华民族的文化传承,具有重大的现实意义和不可估量的作用。

2006年底《台北故宫》摄制组成立后,随着摄制工作的不断深入,无论知情人还是仍然在世的亲历者,因为都怀有对中华文化的强烈认同感,都无偿提供了许多线索和更多的资料,有些甚至是私人日记和手稿。

而拍摄过程本身也成为了一个对台北故宫历史研究和资料整理的过程。

经过长达两年多的筹备和拍摄工作,毫无疑问,纪录片《台北故宫》将完成两项重要使命——一是呈现和深度解读藏于台北故宫的珍贵文物;二是要向人们揭示当年那次史无前例的文物大迁徙的真实过程。

第一集:国宝迁台中国只有一座故宫,故宫博物院却有两座,一座在北京,另一座在宝岛台湾。

台北故宫藏清宫⿐烟壶特展(⾼清图)“⼠拿乎——清宫⿐烟壶的时尚风潮特展”⽬前在台北故宫博物院展出。

“⼠拿乎”是⿐烟(snuff)的早期翻译。

⿐烟在康熙时期就从西⽅引⼊中国。

所谓⿐烟就是把发酵的烟叶粉末调⾹⽽成,有通嚏之效,因为数量稀少,极其珍贵,所以仅在⼠⼤夫阶层、王公贵族以及宫廷内使⽤。

西⽅原是⽤盒⼦承装这类粉末,清朝宫廷将其形制改为⼩⼝、⼴腹带匙盖的⿐烟壶,其材质囊括玻璃、瓷器、矿⽯、⽛⾓、珐琅、甚⾄是葫芦,⿐烟壶也成为彰显⾝份地位及品位的象征。

在台北故宫的这次特展中,展⽰清宫制作的最为精美的⿐烟壶,反映了集西中⼯艺之⼤成的⿐烟容器的时代风潮。

⼠拿乎——清宫⿐烟壶的时尚风潮特展展览时间:2020/7/31—地点:台北故宫博物院第⼀展览区303台北故宫博物院收藏⼤量清宫制作最精美的⿐烟壶,此次特展选择各种材质之⿐烟壶,从雕刻、烧制、琢磨等⼯艺⾓度理解其制作及所呈现之时代特⾊,且以珍藏、⽇常到赏赐等不同⽬的,看到清代⼯艺之缩影,更是清宫微型艺术之精典。

从技法的创新,到各类材质所展现之技艺,以及使⽤与欣赏的各种意境,体会清宫⿐烟壶的“新艺境”。

新玻璃在康熙朝是新颖的材质,因为透明且有各种颜⾊,故以“极可爱玩”来形容。

在单⾊玻璃上可琢制、雕刻、描⾦,同时也发展出洒⾦、绞胎等技巧。

⼜使⽤画珐琅,在玻璃胎上绘制烧造出缤纷绚丽的⿐烟壶。

画珐琅也是当时的创新⼯艺,与⾦属胎结合,创造出属于清宫的精美华丽;甚⾄利⽤⾦银,以雕刻、镶嵌呈现造型与技法之独特。

此外,将不同颜⾊玻璃迭套再加以琢制,成为崭新的套玻璃⼯艺。

后来,甚⾄还发展出属于⿐烟壶独有的内绘技法。

从材质到技法是⿐烟壶⼯艺之创新。

1清乾隆红⾊玻璃⿐烟壶红⾊半透明玻璃天球瓶,底有“乾隆年制”刻款,带铜镀⾦錾花盖与⽛匙。

2清乾隆蓝⾊玻璃描⾦葫芦⿐烟壶蓝⾊透明玻璃葫芦形⼩瓶,描⾦葫芦、藤蔓及花叶满布,蝙蝠穿梭其间,底描⾦楷书“乾隆年制”。

带铜镀⾦雕花盖与⽛匙。

3清乾隆蓝⾊透明玻璃刻花⿐烟壶蓝⾊透明玻璃梅瓶,通⾝浅刻秋葵花,枝叶满布有蝴蝶、蝙蝠穿梭,底有⽅框“乾隆年制”刻款。

《前言》为符合《艺术市场》杂志刊登发表的要求,笔者将本文在原《乾隆珐琅彩系列》这一基础上做了很大程度缩写,如果读者希望详细深入的了解乾隆珐琅彩瓷的断代及鉴别,请参考本网站《乾隆珐琅彩系列》。

《正文》乾隆时期是清三代中制作珐琅彩瓷(又称瓷胎画珐琅)最鼎盛期,由于康雍两朝的迅速稳步发展,使乾隆珐琅彩瓷制作更加成熟。

乾朝时期的珐琅彩瓷不论造型种类、还是绘画图案都丰富多彩,令康、雍两朝制品略感黯然。

一:三朝珐琅彩瓷的制作地点乾隆朝不仅是三朝中瓷胎画珐琅制作时间最长,也是瓷胎画珐琅的制作地点变化较为复杂时期。

为清晰介绍该朝瓷胎画珐琅,笔者先简单概括清三代珐琅彩瓷的制作地点。

1.“武英殿珐琅作”(?——康熙五十七年)“康煕五十七年:奏准武英殿珐琅作改归养心殿、増设监造一人。

”该处解体时间较早,加上康熙瓷胎画珐琅的制作量相对较少,并缺少《清内务府造办处各作成做活计档》资料,人们对其认识与研究最为肤浅。

由于该处没有乾隆时期制品,因此本文不多涉及。

2.“养心殿珐琅作”(?——乾隆二十年正月十一日)养心殿造办处创始于康熙初年,设置养心殿珐琅作更要晚些时候。

瓷胎画珐琅派生于珐琅器制作,因此其创始制作应该是宫内珐琅作掌握画珐琅工艺之后的事情。

“养心殿珐琅作”制作终止时间可参考《清内务府造办处各作成做活计档》资料:“乾隆二十年正月十一日:员外郎达子、白世秀来说,太监胡世杰传旨:京内造办处各作,著搬挪圆明园去。

钦此。

《记事录》”。

其中“京内造办处各作”里应该包括养心殿造办处珐琅作。

至乾隆二十年养心殿珐琅作解体之前,清宫内务府主要依赖养心殿珐琅作和圆明园珐琅作制作瓷胎画珐琅。

宫内养心殿珐琅作地处大内,受地理条件所限,无法正常扩大生产规模,而雍正中、后期的珐琅彩瓷发展迅速,制作量一再增大,原有造办处两珐琅作的人数、制作规模无法承受所赋使命,于是设备增加、作坊规模扩张就主要转移到京外的圆明园珐琅作。

3.“圆明园珐琅作”(?——乾隆五十四年十月十三日)“圆明园珐琅作”具体创建时间暂因自立资料不全而难以考证,现在所知最早的圆明园珐琅作制作瓷胎画珐琅制作资料为:“雍正四年七月十六日:据圆明园来帖内称:太监杜寿交来珐琅花抹红地头等酒圆二十四个(随紫檀木盘二个)、珐琅花抹红地二等酒圆二十四个。

珐琅彩瓷器知识点总结一、珐琅彩瓷器的起源和历史珐琅彩瓷器的起源可以追溯到中国商朝时期,当时的瓷器制作已经相当发达,而珐琅釉的使用也开始出现。

在随后的历史上,珐琅彩瓷器在唐、宋、元、明、清等朝代得到了广泛的应用和发展。

在宋代时,珐琅彩瓷器的制作技术得到了长足的进步,器型和装饰也变得更加精美和多样化。

在明朝时期,珐琅彩瓷器进一步发展,成为了当时瓷器制作的主要品种之一。

后来,珐琅彩瓷器逐渐传入了日本、越南、泰国等国家,同时也在欧洲、美洲等地得到了广泛的推广和应用。

二、珐琅彩瓷器的特点和工艺珐琅彩瓷器以其彩色艳丽、图案多样、工艺精湛而著称。

其主要特点包括:1. 彩色艳丽:珐琅彩瓷器的釉色鲜艳多样,可以有红、黄、蓝、绿、白、黑等多种颜色。

这些色彩可以进行各种组合和变化,使得珐琅彩瓷器的造型更加多样化。

2. 图案多样:珐琅彩瓷器的图案多样,可以有花卉、人物、山水等各种题材,同时也可以有宗教、神话等不同的装饰主题。

3. 工艺精湛:珐琅彩瓷器的制作工艺非常考究,需要经过多道工序,包括原料的制备、成型、烧制、上釉、施彩、装饰等。

每一个环节都需要严格控制,才能确保珐琅彩瓷器的品质和外观。

珐琅彩瓷器的制作工艺主要包括以下几个关键步骤:1. 原料的准备:珐琅彩瓷器的主要原料是瓷土、石英砂、长石等,同时还需要一些矿石和草木灰等辅料。

这些原料需要经过粉碎、混合、过筛等工序,制成均匀的瓷泥。

2. 成型和烧制:瓷泥经过成型成为器型后,需要进行烧制。

烧制的温度和时间需要根据具体的产品要求来调整,以确保其瓷体的品质和颜色。

3. 上釉和施彩:瓷器烧制后,需要进行上釉和施彩。

在上釉之前,需要对瓷器进行修整和打磨,以确保表面光滑平整。

然后再进行上釉和施彩,这个过程需要经过多次火烧,以确保颜色的稳定和亮丽。

4. 装饰和烧成:在珐琅彩瓷器的制作过程中,还需要进行装饰和烧成等工序。

这个过程主要是根据设计图案,进行色彩的搭配和绘画,然后再进行烧成。

致敬中国经典细数宋代汝窑青瓷之一:台北国立故宫博物院21件典藏▏细数宋代汝窑青瓷之一在中国文明发展史上,宋代文化占有极其重要的历史地位,汝瓷文化又是宋代文化的一个重要组成部分,在很多人的心目中,汝瓷是陶瓷的最高境界。

它以工艺精湛,造型秀美,釉面蕴润,高雅素净的丰韵而独具风采。

又,因其绝妙的色泽、独特艺术价值和自然简单的美学特点,有“宋瓷之冠”的美誉。

汝窑烧制时间短,制作工艺在北宋灭亡后失传,存世器物非常珍稀。

以下21件汝窑青瓷为台北故宫博物馆馆藏,本人已在台北故宫博物馆资料库中一一核实,并摘录繁体简介供各位欣赏。

以后将相续罗列各大博物馆和私人藏家的宋代汝窑青瓷,看看现在世界上已被公认的汝窑青瓷到底有几件。

分类如下:碟6件,盘4件,水仙盆4件,瓶3件,圆洗2件,小洗1件,花碗1件。

1北宋汝窯奉華碟高2.3公分口徑12.7公分底徑10.1公分編號:故-瓷-018048敞口淺碟,平底,口緣嵌銅釦,底存三個細小支釘痕。

全器滿施天青釉色,有淺淡的細網狀開片。

支釘處露灰黃如粉的所謂「香灰胎」。

外底中心有窯成器後琢刻的「奉華」二字,並填紅。

2北宋汝窯青瓷碟高3.3公分口徑13公分底徑9公分編號:故-瓷-009827侈圓口,週壁稍深,平底,圈足微外捲。

胎體薄而滿施天青色釉,釉薄處隱現淺粉色光澤。

內周壁積釉處,可看到冰裂紋。

底周留有三枚支燒痕,從支痕中可見土色胎。

但是,依據孫新民所長的說法,窯址出土瓷片重新打碎之後,絕大多數露出淺灰或灰白色胎。

底刻乾隆皇帝〈詠汝窯盤子〉御製詩:趙宋青窯建汝州,傳聞瑪瑙末為油而今景德無斯法,亦自出藍寶色浮詩末署「乾隆丙申春御題」紀年銘,並落「朗潤」一枚鈐印。

因乾隆皇帝在詩注中,對「景德」一詞,有「鎮名,陶瓷皆於此,有官窯、民窯之分」的解釋,遂反映出他當時以為再也燒不出像汝窯一樣瓷器的窯口,是同時指官窯和民窯而言。

相對於近代學界自一九三〇年代方開始探討汝窯的窯口、釉色與產燒背景,乾隆皇帝對汝窯的識別,無疑超前將近一百五十年之久。

台北故宫博物院收藏有25248件清宫旧藏瓷器,名窑俱备,精品无数,多为宋代五大名窑瓷器及明代官窑瓷器。

在馆藏瓷器中,汝窑的瓷器居宋代青瓷之冠。

汝窑建立于北宋徽宗时,专供御用。

这种瓷器釉色极其纯正,晶莹腴润,是宋代青瓷的极品。

像这种遗存文物流传极少,据说全世界只有30余件汝窑青瓷,而台北就占了24件。

宋/汝窑/莲花式温碗汝窑,为冠绝古今之中国磁器名窑。

器作十瓣莲花形。

以莲花或莲瓣作为器物之纹饰及造型,随佛教之传入而盛行,尔后更取其出泥不染之习性,寓意廉洁,广为各类器所采用。

本器状似未盛开莲花,线条温柔婉约,高雅清丽。

原器应与一执壶配套,为一温酒用器,晚唐至宋所常见。

汝窑曾为宫中用器,因采覆烧的方式,故口有缺陷,因而有「宫中命汝州烧造青瓷」之举,汝窑之入选,支烧满釉应是原因之一。

支烧另一用处为防止器底塌陷,汝窑所用支钉细小,所留钉痕状似芝麻,器底五支钉痕即是,也就是俗称的「芝麻钉」。

釉面细碎纹路,更有「蟹爪痕」之美名。

莲花温碗,以其典雅造型,温柔不透明釉色,在传世不多之汝窑器中,更显珍贵。

宋汝窑天青无文椭圆水仙盆汝窑是北宋徽宗朝的官窑,以天青釉色着称於世。

汝窑的传世作品不多,本院即藏有约二十件,其中这件水仙盆更是精品中的精品。

水仙盆盆体简雅大方,由於重复施釉的关系,釉层略具厚度,并带有流动性。

口沿处釉层较薄,隐约透出胎土色泽;而四个云头足的转折部分,又有釉层堆积,柔腻如脂。

釉层的厚薄,造成全器釉色与质感的细腻变化,扣人心弦。

存世汝窑器多有开片,独此件光洁无纹,益发显得匀净端庄,充分展现北宋制瓷工艺对於如玉釉质的无上追求。

宋/定窑/婴儿枕宋、金时小瓷枕广为流行,有最简单的长方形,亦有动物造型的,如虎形枕,及状似如意云状,取其吉祥意的如意枕,本件婴儿枕为其中造型较为繁复者。

宋代婴儿纹样极为流行,传世宋瓷中,北方青瓷系、景德镇影青瓷、技法繁杂的磁州窑系以及本件所属的定窑系,均可见以婴儿或孩童嬉戏为纹样的作品。

清代珐琅彩之美的⽂化内涵 瓷器,是中国特有的原产地产品。

历史上,中国⽣产的瓷器和丝绸,茶叶⼀样,为中国在海外贸易中带来了丰厚的利润。

也成为了享誉世界的⽂物艺术品。

珐琅彩的制作难度很⼤,“古⽉轩”凭借宫中造办处的优越条件尚不能完全杜绝破损,⼯艺之复杂是可想⽽知的,再加上这个耗费⼈⼒物⼒财⼒的过程,就更加体现了它的珍贵。

珐琅彩瓷器胎壁极薄,均匀规整、结合紧密。

胎上施釉细腻,釉⾊极⽩,釉表极具光泽,可以「⽩璧⽆瑕」赞誉。

珐琅彩瓷质地细润,彩料凝重,⾊泽鲜艳靓丽,画⼯精致且有⽴体感。

清康熙、雍正年制作珐琅彩时,先在景德镇官窑中选出最好的原料烧制成素胎送⾄宫廷,再由宫廷画师加彩后,在宫中第⼆次⼊低温炉烧制⽽成。

清宫御⽤珐琅彩瓷可以代表当时最⾼的制瓷⼯艺⽔准。

属宫廷御⽤瓷器。

因⽽在历代瓷器中,珐琅彩瓷器造价最贵,艺术⽔平也,被誉为“官窑中的官窑”。

清朝末年连皇家都⽆法承担它的巨额制作费⽤⽽停烧,导致这种⼯艺绝迹数百年,被誉为“世界上最奢侈的艺术品”。

乾隆时期慢慢转向粉彩,故珐琅彩终⽌于乾隆后期,同时还有⼀部分瓷器其釉料有珐琅釉和粉彩共存。

珐琅彩瓷器存世极少,全球仅存400余件,其中200多件藏于台湾故宫,北京故宫博物院仅藏40余件,由于珐琅彩瓷为皇帝御⽤宝物,当下藏品出⼿及藏品送拍甄选,壹伍贰,伍陆,贰捌,陆玖零肆。

伍⼥⼠致⼒民间藏品出⼿渠道建设。

禁⽌流⼊民间,故清末前民间⼏乎⼀件珐琅彩瓷都不可能出现!零散收藏在世界各地博物馆和私⼈⼿中的珐琅彩瓷,是晚清流散出宫或被英法联军从圆明园掠⾛的,且⼤多为残⽚,完整器不⾜10件,堪称世间瑰宝,国之⽂物;⼀件珐琅器残⽚往往⾝价百万,完整器更动辄数千万甚⾄过亿,各国元⾸、亿万富翁都以⼀睹珐琅彩瓷真品为终⽣荣耀。

雍正是⼀位审美情趣偏重清新雅致的帝王,为了将⾃⼰的追求融⼊的宫廷⽣活中的⽅⽅⾯⾯,他对常⽤的宫廷器⽫纹饰提出了⾃⼰的要求。

如有藏品想送拍咨询可联系福羲彭先⽣:壹叁玖零,贰叁零,零肆零捌。

珐琅彩瓷在明清时期,因前代制瓷工艺的累积,新工艺多的进步,创新和统治阶级的喜爱,中国彩瓷艺术发展到鼎盛时期,青花,斗彩,五彩,粉彩,珐琅彩,百花齐放,异彩纷呈,争雄斗艳。

而独占鳌头的正是——珐琅彩。

珐琅彩瓷器,是明清彩瓷中最具有传奇色彩的一种瓷器。

首先说说它的由来。

珐琅又称做“法蓝”“佛郎”本是一种外来工艺。

珐琅器是以这种工艺制作的器皿,它有很多种类。

珐琅器按其胎种分为三大类:铜胎画珐琅,玻璃胎画珐琅,瓷胎画珐琅。

按其工艺也分为三大类:掐丝珐琅(也就是大家所熟知的景泰蓝),錾胎珐琅,和画珐琅。

瓷胎画珐琅使得珐琅彩的表现力达到了巅峰状态,最具有艺术价值,所以如今我们说的珐琅彩是特指的珐琅彩瓷。

珐琅彩瓷是一种釉上彩瓷,始创于清代康熙晚期,雍正乾隆时到达顶盛。

它是一门西化的艺术,它的发展得益于康熙皇帝的开明的思想,对外来的文化不抵触,不排斥,甚至有意识的引进,使得我们在瓷器上展现了西方人用同样的材料所不能展现的一种艺术。

它与五彩,粉彩这种中国传统彩瓷不同,它的彩料是由外国人带入中国的,是用油来调合的彩料。

虽然后来中国自己研发出了珐琅彩料,但是在外国人带入彩料的基础上研发出来的。

它的由来注定了他的不平凡,他与中国传统的重视意境的审美不同,他带有浓重的西方油画写实色彩,(并受到西方当时盛行的洛可可巴洛克式的艺术的影响)画出来的纹饰有立体感,画面瑰丽,精美,具象,华丽,繁缛。

这种风格也真好迎合了康乾盛世,受到皇帝的喜爱,在加上他的釉料珍贵,制作难度大,它从创烧开始从没有离开过宫廷,它是只有皇帝才能拥有的皇家御用艺术品。

作为唯一的皇家御用艺术品,珐琅彩的工艺制作流程也与其他瓷器的制作流程上也截然不同。

我们所知道的明清彩瓷都是在江西景德镇制作完成,再运送入京。

而珐琅彩则是在北京烧造的。

它首先是在景德镇烧制一大批纯白的素胎,千里挑一的选出珍品,运至紫禁城,由皇帝钦定宫廷画师设计画稿,绘上珐琅彩,再在紫禁城内的珐琅作进行第二次烧造。

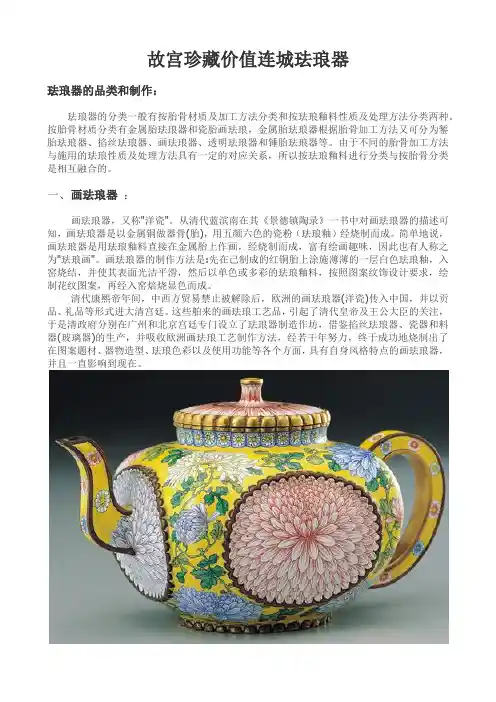

故宫珍藏价值连城珐琅器珐琅器的品类和制作:珐琅器的分类一般有按胎骨材质及加工方法分类和按珐琅釉料性质及处理方法分类两种。

按胎骨材质分类有金属胎珐琅器和瓷胎画珐琅,金属胎珐琅器根据胎骨加工方法又可分为錾胎珐琅器、掐丝珐琅器、画珐琅器、透明珐琅器和锤胎珐琅器等。

由于不同的胎骨加工方法与施用的珐琅性质及处理方法具有一定的对应关系,所以按珐琅釉料进行分类与按胎骨分类是相互融合的。

一、画珐琅器:画珐琅器,又称"洋瓷"。

从清代蓝滨南在其《景德镇陶录》一书中对画珐琅器的描述可知,画珐琅器是以金属铜做器骨(胎),用五颜六色的瓷粉(珐琅釉)经烧制而成。

简单地说,画珐琅器是用珐琅釉料直接在金属胎上作画,经烧制而成,富有绘画趣味,因此也有人称之为"珐琅画"。

画珐琅器的制作方法是:先在己制成的红铜胎上涂施薄薄的一层白色珐琅釉,入窑烧结,并使其表面光洁平滑,然后以单色或多彩的珐琅釉料,按照图案纹饰设计要求,绘制花纹图案,再经入窑焙烧显色而成。

清代康熙帝年间,中西方贸易禁止被解除后,欧洲的画珐琅器(洋瓷)传入中国,并以贡品、礼品等形式进大清宫廷。

这些舶来的画珐琅工艺品,引起了清代皇帝及王公大臣的关注,于是清政府分别在广州和北京宫廷专门设立了珐琅器制造作坊,借鉴掐丝珐琅器、瓷器和料器(玻璃器)的生产,并吸收欧洲画珐琅工艺制作方法,经若干年努力,终于成功地烧制出了在图案题材、器物造型、珐琅色彩以及使用功能等各个方面,具有自身风格特点的画珐琅器,并且一直影响到现在。

二、掐丝珐琅器:掐丝珐琅器是金属胎珐琅器工艺的一个品种。

据现存清宫造办处档案材料记载,这一名称的使用,在清代已于宫内广泛流行。

掐丝珐琅器的制作方法是:在己制成的金属胎上,按照图案设计要求描绘图案纹样轮廓线;然后用细而薄的金属丝或金属片(金属主要是铜,也有用金或银的),焊着或者是粘合在纹样轮廓线上;再于金属丝或金属片纹样的空白处,填施各种颜色的珐琅釉料,经过焙烧、磨光、镀金等加工制作过程后而成。

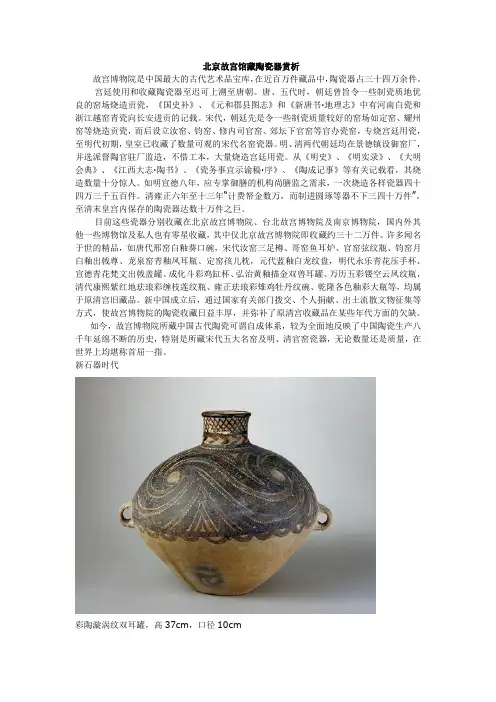

北京故宫馆藏陶瓷器赏析故宫博物院是中国最大的古代艺术品宝库,在近百万件藏品中,陶瓷器占三十四万余件。

宫廷使用和收藏陶瓷器至迟可上溯至唐朝。

唐、五代时,朝廷曾旨令一些制瓷质地优良的窑场烧造贡瓷,《国史补》、《元和郡县图志》和《新唐书·地理志》中有河南白瓷和浙江越窑青瓷向长安进贡的记载。

宋代,朝廷先是令一些制瓷质量较好的窑场如定窑、耀州窑等烧造贡瓷,而后设立汝窑、钧窑、修内司官窑、郊坛下官窑等官办瓷窑,专烧宫廷用瓷,至明代初期,皇室已收藏了数量可观的宋代名窑瓷器。

明、清两代朝廷均在景德镇设御窑厂,并选派督陶官驻厂监造,不惜工本,大量烧造宫廷用瓷。

从《明史》、《明实录》、《大明会典》、《江西大志·陶书》、《瓷务事宜示谕稿·序》、《陶成记事》等有关记载看,其烧造数量十分惊人。

如明宣德八年,应专掌御膳的机构尚膳监之需求,一次烧造各样瓷器四十四万三千五百件。

清雍正六年至十三年“计费帑金数万,而制进圆琢等器不下三四十万件”。

至清末皇宫内保存的陶瓷器达数十万件之巨。

目前这些瓷器分别收藏在北京故宫博物院、台北故宫博物院及南京博物院,国内外其他一些博物馆及私人也有零星收藏,其中仅北京故宫博物院即收藏约三十二万件。

许多闻名于世的精品,如唐代邢窑白釉葵口碗,宋代汝窑三足樽、哥窑鱼耳炉、官窑弦纹瓶、钧窑月白釉出戟尊、龙泉窑青釉凤耳瓶、定窑孩儿枕,元代蓝釉白龙纹盘,明代永乐青花压手杯、宣德青花梵文出戟盖罐、成化斗彩鸡缸杯、弘治黄釉描金双兽耳罐、万历五彩镂空云凤纹瓶,清代康熙紫红地珐琅彩缠枝莲纹瓶、雍正珐琅彩雉鸡牡丹纹碗、乾隆各色釉彩大瓶等,均属于原清宫旧藏品。

新中国成立后,通过国家有关部门拨交、个人捐献、出土流散文物征集等方式,使故宫博物院的陶瓷收藏日益丰厚,并弥补了原清宫收藏品在某些年代方面的欠缺。

如今,故宫博物院所藏中国古代陶瓷可谓自成体系,较为全面地反映了中国陶瓷生产八千年延绵不断的历史,特别是所藏宋代五大名窑及明、清官窑瓷器,无论数量还是质量,在世界上均堪称首屈一指。

《故宫》解说词第六集故宫藏瓷《故宫》解说词第六集故宫藏瓷2010-11-21 22:26这里是故宫博物院东南角的南三所。

它曾经是紫禁城里皇子居住读书的地方。

故宫博物院的古器物部就在这里办公。

这位叫耿宝昌的老人,已经84岁了。

他已经在故宫工作了将近50年。

在这50年里,他每天最重要的工作,就是研究瓷器、鉴定瓷器、抚摸这些瓷器。

瓷器,是我们这个善于创造,并深赋美感的民族曾经所独有的。

它有火的刚烈、水的优雅、土的敦厚。

中国人把那个看似普通的泥土,在水与火的灵动下,在中国人心灵与精神的升华中,成就出这种美丽的器皿。

它曾经是武则天供奉佛指舍利的至尊之器;是宋徽宗宫廷院落中雅致的摆设;是元世祖进行东西方贸易的贵重商品;是永乐皇帝赐予外国使臣的珍贵礼物;是雍正皇帝亲自参与创作和设计的艺术品;也是中国每一个老百姓生活中不可或缺的东西;更是这个世界上最大的宫殿中无处不见的珍宝。

它跨越千年的时空,成为今天紫禁城里人类共同的文化遗产。

如今在这座博物馆里所收藏的150万件文物中,约35万件是瓷器。

据耿宝昌先生自己介绍说,这些瓷器他都曾亲自鉴定过。

而在这其中,和他最有缘分的,是一对高不过两寸的小瓷杯。

它是明成化斗彩三秋杯,是故宫博物院里最珍贵的藏品之一。

70年前,当耿宝昌先生在琉璃厂的古玩店作学徒时,就曾和它有过一面之交。

这对瓷杯最初的主人,是统治大明帝国的成化皇帝。

据传说,明成化十七年,也就是公元1481年。

主持日常朝政的大臣们,已经很久没有见到他们的皇帝了。

此时的皇帝朱见深,经常和自己最宠爱的万贵妃,在后宫里寻欢作乐。

为了讨这个比自己大17岁的女人的欢心,成化皇帝命令景德镇的工匠,特制出一种小巧玲珑的酒杯给她把玩。

这种绘有子母鸡图案的,叫成化斗彩鸡缸杯,目前世界上仅存十几只。

而绘有蝴蝶、兰花和小草图案的成化斗彩三秋杯则更为珍贵。

世界上保存完好的仅有一对儿,现在珍藏在故宫博物院。

这些小小的杯子一出世不久,就被当时的文人,称赞为天下酒器中的极品,其鲜嫩而淡雅的风格旷绝古今。

金成旭映-国立故宫博物院雍正珐琅彩瓷特展(1)琺瑯彩瓷,是指使用琺瑯彩料在瓷胎上彩繪裝飾紋樣的瓷器。

在這個以雍正朝作為主題的展覽中,將從技術和裝飾紋樣兩個面向,一探琺瑯彩瓷在雍正朝的轉變與發展。

傳世琺瑯彩瓷絕大多數屬於清宮舊藏,加上器表紋樣極其精美細緻,故自紫禁城開放成為故宮博物院以來,即成為藏家鑑賞追逐的目標。

坊間對於此類產品因而也出現「古月軒瓷」,由姓金名成,字旭映,或胡姓畫匠所畫的瓷器等多種說法。

時至今日,檢閱相關文獻與檔案,可知幾乎傳世的所有琺瑯彩瓷自盛清後皆收藏於乾清宮中的庫房裡;不僅流傳有緒,而且甚至連同乾隆朝配製的楠木匣一起收貯,明顯地無「古月軒」典藏的史實,也無衍生的胡姓畫匠之說。

「金成」、「旭映」,是雍正朝琺瑯彩瓷上經常出現的兩枚印章。

尤其是畫有紅彩花卉的作品上,一定看得到這兩枚印文。

事實上,從琺瑯彩瓷產燒背景的淵源脈絡來看,康熙朝時西洋畫琺瑯器與技術傳入清宮創燒之際,必須使用原施於金屬胎的琺瑯料施塗於瓷器上。

康熙時造辦處尚未能自行提煉彩料,以致許多顏色必須仰賴進口,而透過不同色料的混合才能創造出更多的顏色。

在以西洋技術為前導下,一類以金發色的金紅彩,因在清朝前所未見,遂對清宮造成極大的衝擊;康熙和雍正兩位皇帝持續不懈地試驗,冀望能開創出屬於清朝本土的紅色彩料。

雍正六年(1728)怡親王允祥在造辦處主持彩料提煉計畫,最後成功地提煉出十八種顏色,為雍正琺瑯彩瓷的產燒取得突破性的成果。

但其中並未包含紅色顏料,致使雍正皇帝和怡親王仍然必須持續督促研發工作的進行。

不過透過現在的顯微觀測,卻發現雍正朝其實已能掌握源自西洋以金發色的技術。

此一傳承自康熙朝,從廣東一路到清宮,乃至拓展至景德鎮的金紅彩,其成就足以和古今中外相互輝映,應是此一展覽給予「金成」、「旭映」的詮釋。

同樣地,在裝飾紋樣上,由於雍正皇帝倡導「內廷恭造式樣」,親自發出「秀雅」、「細緻」的要求,也指定唐岱、戴恆、賀金昆、湯振基和郎世寧等院畫家為畫琺瑯器製作稿樣。

《故宫》故宫藏瓷(解说词)故宫藏瓷十二集大型纪录片《故宫》第六集解说词这里是故宫博物院东南角的南三所。

它曾经是紫禁城里皇子居住读书的地方。

故宫博物院的古器物部就在这里办公。

这位叫耿宝昌的老人,已经84岁了。

他已经在故宫工作了将近50年。

在这50年里,他每天最重要的工作,就是研究瓷器、鉴定瓷器、抚摸这些瓷器。

瓷器,是我们这个善于创造,并深赋美感的民族曾经所独有的。

它有火的刚烈、水的优雅、土的敦厚。

中国人把那个看似普通的泥土,在水与火的灵动下,在中国人心灵与精神的升华中,成就出这种美丽的器皿。

它曾经是武则天供奉佛指舍利的至尊之器;是宋徽宗宫廷院落中雅致的摆设;是元世祖进行东西方贸易的贵重商品;是永乐皇帝赐予外国使臣的珍贵礼物;是雍正皇帝亲自参与创作和设计的艺术品;也是中国每一个老百姓生活中不可或缺的东西;更是这个世界上最大的宫殿中无处不见的珍宝。

它跨越千年的时空,成为今天紫禁城里人类共同的文化遗产。

如今在这座博物馆里所收藏的150万件文物中,约35万件是瓷器。

据耿宝昌先生自己介绍说,这些瓷器他都曾亲自鉴定过。

而在这其中,和他最有缘分的,是一对高不过两寸的小瓷杯。

它是明成化斗彩三秋杯,是故宫博物院里最珍贵的藏品之一。

70年前,当耿宝昌先生在琉璃厂的古玩店作学徒时,就曾和它有过一面之交。

这对瓷杯最初的主人,是统治大明帝国的成化皇帝。

据传说,明成化十七年,也就是公元1481年。

主持日常朝政的大臣们,已经很久没有见到他们的皇帝了。

此时的皇帝朱见深,经常和自己最宠爱的万贵妃,在后宫里寻欢作乐。

为了讨这个比自己大17岁的女人的欢心,成化皇帝命令景德镇的工匠,特制出一种小巧玲珑的酒杯给她把玩。

这种绘有子母鸡图案的,叫成化斗彩鸡缸杯,目前世界上仅存十几只。

而绘有蝴蝶、兰花和小草图案的成化斗彩三秋杯则更为珍贵。

世界上保存完好的仅有一对儿,现在珍藏在故宫博物院。

这些小小的杯子一出世不久,就被当时的文人,称赞为天下酒器中的极品,其鲜嫩而淡雅的风格旷绝古今。

国宝总动员!15年台北故宫超级大展集结!书画、金石、玉瓷、古籍、绢绣齐上线!台北故宫藏了上下五千年,书画、金石、玉瓷、古籍最为顶级的国宝无数,因此每年台北故宫家的展览都是小伙伴们必看的,无论多忙、无论旅费贵不贵,我们总想着去一睹他家的各种专题展览…..然而,愿望总是美好的,现实总是残酷的,我们总是因为各种原因错过了一次又一次精彩的展览,遗憾在心头,没关系,接着大年假即将到来之际,录斋给大家找来了十几年间台北故宫的各个精彩展览图录,你可以带一本回家,在家里慢慢享受台北故宫的奇珍异宝!超级书画大展有:《国宝再现——书画菁华特展》《国宝的形成——书画菁华特展》集结历代顶级国宝书画70件,《妙和神离——董其昌书画特展》集结63件最精董相关代表作,《豪端万象——祝允明书法特展》集结59件最精祝允明代表作!超级文物大展有:《精彩一百——国宝总动员》集结台北故宫藏各类国宝100件,可以说是中华文明的最高度浓缩!还有无许多有趣的专题特展:书画古籍装帧特展《书画装池之美》、缂绣与绘画比对特展《十指春风——缂绣与绘画的花鸟世界》、三国书画文物特展《卷起千堆雪——赤壁文物特展》、花器特展《瓶盆风华——明清花器特展》、珍贵宋元花笺特展《宋代花笺特展》……好展实在太多,录斋也数不过来了,详细介绍都在下面,大家慢慢瞅~《书画装池之美》【出品】台北故宫博物院【出版时间】1998年4月【页数】196页【开本】16开【装帧】平装该书设计,图版均以全幅形式来印刷,有别于只印画心的编排方式。

陈述重点,亦聚焦于解析手卷、立轴、册页、成扇等不同装池形式的特色,共计45件文物。

书末附录,并罗列装裱书画常用的工具与材料,用供参考。

与去年热销的《缥缃流彩》相比,价格更加亲民的多,且有详细解说。

裱褙,古代又称作“装池”,是中国用来美化和保护书画的一项专门技艺。

早在纪元前三世纪的战国时代,即已略具卷轴形式的雏型,但装池技术真正发展纯熟,则必须晚至唐朝以后。

珐琅彩瓷的名词解释珐琅彩瓷,简称珐琅瓷,是一种古老而精湛的陶瓷工艺,其特点是用带有珐琅质感的彩料在瓷胎上进行绘画和装饰。

珐琅彩瓷因其独特的色彩、光泽和纹饰成为了瓷器世界的瑰宝之一。

在世界陶瓷史上,珐琅彩瓷以其独特性和美感而占据一个重要的地位。

珐琅彩瓷最早起源于中国,可以追溯到唐代。

唐朝时期,珐琅彩瓷被广泛应用于宫廷和贵族住宅的装饰。

随后,珐琅彩瓷在宋代和元代得到了更进一步的发展。

宋代的瓷器工艺达到了巅峰,珐琅彩瓷成为了当时最著名的瓷器之一。

宋代珐琅彩瓷器以其脆而薄的质感、独特的釉色和微妙的绘画技巧而闻名于世。

在制作珐琅彩瓷时,首先需要将瓷器烧制成形。

然后,艺人会在瓷器表面涂上一层透明釉料,用于保护胎体和绘画表面。

接下来,艺人会使用珐琅彩料进行绘画和装饰。

珐琅彩料是一种矿石经过研磨和加工后得到的粉末状物质,具有强烈的色彩和光泽。

艺人使用细毛笔将彩料绘制在瓷器上,然后将其放入窑中进行烧制,经过多次烧制和磨光,最终制成了珐琅彩瓷。

珐琅彩瓷的图案和纹饰非常丰富多样。

早期的珐琅彩瓷多以花鸟、人物和山水为主题,后来逐渐丰富到包括仙鹤、龙凤、神兽等吉祥纹饰。

珐琅彩瓷器上的绘画纹样精确、细腻,常常运用细小的笔触和透明的釉料,在瓷器上绘制出绚丽多彩的图案,给人以视觉享受。

珐琅彩瓷在中国的瓷器制作技术中处于重要地位,不仅是用于宫廷和贵族宅第的装饰,也广泛应用于寺庙、园林和庙宇等建筑的装修。

它不仅是一种陶瓷制品,更是一门艺术形式,代表了中国古代文化和工艺的精华。

随着时间的推移,珐琅彩瓷逐渐传入了其他亚洲国家和欧洲。

在亚洲,珐琅彩瓷的制作技术在朝鲜、日本、越南等国家得到了广泛的应用。

在欧洲,珐琅彩瓷首先传入了意大利,随后蔓延至法国、英国等国家。

在欧洲,珐琅彩瓷被广泛用于宫廷和贵族家族的收藏和装饰,成为了一种极具收藏价值的陶瓷。

今天,珐琅彩瓷仍然被许多陶瓷制作家和收藏家所追捧。

虽然制作珐琅彩瓷的工艺十分复杂,但是在现代科技的帮助下,制作技术得到了更好的发展和提高。

台北故宫博物院——人类历史上规模空前的文物大迁徙工程总投资:—工程期限:1948年——2008年台北故宫博物院(Taipei National Palace Museum)全貌,背后大山挖掘的洞窟里,密藏着六十多万件从大陆运去的国宝文物。

故宫,承载着中国近代600年的历史记忆。

由于历史的原因,造成海峡对岸也有一个故宫。

台北故宫的65万件文物,背后是一场人类文化史上空前的文物大迁徙。

1948年蒋介石败退台湾时将大量的物资运往台湾,其中就包括这些原本属于北京紫禁城内的国之重器。

60年前,它们漂洋过海到了台湾,整整60年的两岸隔阂,对于13亿国人而言,它们是那么熟悉,也是那么陌生。

1924年11月5日,初冬的萧索之气已经开始在北平漫延。

就在这一天,中国最后一位皇帝傅仪被冯玉祥的军队赶出了紫禁城。

历史上称这为“逼宫事件”。

由于去时仓皇,宣统帝手里的苹果还没吃完。

国民政府派员入宫点查文物,“清室善后委员会”的事务员后来清点文物时,在储秀宫的地上发现了这半个苹果。

宣统帝没能带走他的苹果,而留下故宫里的艺术珍藏,从此成为人人都有机会碰面的国宝。

1925年10月10日故宫博物院正式宣告成立,并开放铜器、书画、瓷器等陈列室。

普通人可以看到皇上用过的东西,这等“千年未有之变局”立刻引得万人空巷争睹国宝。

然而由于命运的奇妙之处,缘聚缘散,珍宝仿佛总是免不了要有一段流离的日子。

此后三十年,为躲避抗日战火,北京故宫文物南移、西迁、东归、北运,直至远去台湾。

颠沛流离之中,完成了一场世界文化史上时间最长、规模最大、最为艰巨的文物迁徙之旅。

从此海峡两岸有了三座故宫博物院,一座在台北,一座在北京,另一座在沈阳,各怀着曾经相聚在一起的珍宝,隔海相望。

抗战时期,北京故宫国宝南迁途中故宫国宝南迁1931年,918事变爆发,离东北只有二百多公里的北平处于危险之中。

如果文化古城北平沦陷,不仅人民受难,许多文物也将遭受不可估量的损失。

当时的国民党政府为此制定了周密的文物抢运计划,决定转移故宫以及其它的北平文物至内地保存。

台湾故宫博物院专辑之三

(珐琅瓷器收藏品1)

珐琅彩瓷器本系宫中秘藏,过去很少为世人所见,现时只有北京故宫博物院、台北故宫博物院和上海博物馆等少数几个单位比较集中收藏。

著名的清代康雍乾三朝珐琅彩瓷器绝大多数都藏在台北故宫。

闻名于世的古月轩瓷胎珐琅器,是世界上其他地方所罕见的,但在台北故宫博物院却拥有450件。

珐琅器,又称洋瓷"。

从清代蓝滨南在其《景德镇陶录》一书中对画珐琅器的描述可知,画珐琅器是以金属铜做器骨(胎),用五颜六色的瓷粉(珐琅釉)经烧制而成。

简单地说,画珐琅器是用珐琅釉料直接在金属胎上作画,经烧制而成,富有绘画趣味,因此也有人称之为"珐琅画"。

画珐琅器的制作方法是:先在己制成的红铜胎上涂施薄薄的一层白色珐琅釉,入窑烧结,并使其表面光洁平滑,然后以单色或多彩的珐琅釉料,按照图案纹饰设计要求,绘制花纹图案,再经人窑焙烧显色而成。

清代康熙年间,中西方贸易禁止被解除后,欧洲的画珐琅器(洋瓷)传入中国,并以贡品、礼品等形式进大清宫廷。

这些舶来的画珐琅工艺品,引起了清代皇帝及王公大臣的关注,于是清政府分别在广州和北京宫廷专门设立了珐琅器制造作坊,借鉴掐丝珐琅器、瓷器和料器(玻璃器)的生产,并吸收欧洲画珐琅工艺制作方法,经若干年努力,终于成功地烧制出了在图案题材、器物造型、珐琅色彩以及使用功能等各个方面,具有自身风格特点的画珐琅器,并且一直影响到现在。

珐琅器“精品中精品” 雍正皇帝(即爱新觉罗胤禛)时期是金属胎珐琅器发展的重要阶段,从清宫造办处《各作成做活计清档》中来看,雍正朝烧制的金属胎珐琅器中,只有掐丝珐琅和画珐琅两种,这与目前所发现的清宫遗存实物是相吻合的。

一、掐丝珐琅,掐丝珐琅是在金、铜胎上以金丝或铜丝掐出图案,填上各种颜色的珐琅之后经焙烧、研磨、镀金等多道工序而成,它有着五彩斑斓、华丽夺目的魅力。

目前落雍正款的掐丝珐琅器,仅台北故宫典藏的一件仿古豆型器。

此器铜胎,高10.1、口径7.1、腹径8.8、足径4.6厘米。

器底镀金阴刻“雍正年制”无框双行仿宋体款。

此掐丝珐凤耳豆,器形俊秀玲珑尔雅,掐丝工整,粗细均匀,纹饰独特,布局紧凑,圆圈大小整齐划一,盖与器身接合精确,制作精美绝伦,可说绝无仅有,系海内孤品。

二、画珐琅画珐琅是在金、铜胎上以珐琅粉直接描绘图案和画面,再经过烧制后显色而成,它富有绘画趣味,因此,亦可称之为“珐琅画”。

康熙五十年(1716年)以后,广州和欧洲的画珐琅器制作匠师先后进入清宫内廷珐琅作供职,参与指导并烧制画珐琅器,从此,清代画珐琅的生产走上了成熟、规范化的发展道路。

在此基础上到雍正埋藏,画珐琅器继承并发展了康熙晚期薄、平、光、艳、雅的风格特点,制作工艺日臻成熟和完善。

珐琅器精品-明景泰掐丝珐琅長春花插

珐琅器精品-明景泰掐丝珐琅螭耳爐

珐琅器精品-明景泰掐丝珐琅番蓮紋盒

珐琅器精品-明景泰掐丝珐琅番蓮紋盒

珐琅器精品-明景泰掐丝珐琅花卉梅瓶

珐琅器精品-明景泰掐丝珐琅龍耳扁壺

珐琅器精品-明景泰掐丝珐琅龍鳳紋觚

珐琅器精品-明景泰掐丝珐琅蟠龍瓶

珐琅器精品-明景泰掐丝珐琅葡萄紋尊

珐琅器精品-明景泰掐丝珐琅三羊尊

珐琅器精品-明景泰掐丝珐琅象足洗

珐琅器精品-明掐丝珐琅番蓮紋龍耳爐

珐琅器精品-明掐丝珐琅鳧式爐

珐琅器精品-明掐丝珐琅夔龍紋尊

珐琅器精品-明掐丝珐琅葡萄紋爐

珐琅器精品-明掐丝珐琅三多瓶

珐琅器精品-明清掐丝珐琅笔架

珐琅器精品-明清掐丝珐琅花鳥鈅

珐琅器精品-明清掐丝珐琅水盛附勺

珐琅器精品-明万历掐丝珐雙龍盤

珐琅器精品-明宣德掐丝珐琅瑯螭耳洗

清_畫琺瑯鳳紋高足把杯

清_畫琺瑯荷花水盛

清_畫琺瑯九子攢盤及蓋盒

清_畫琺瑯羅漢蓋碗

清_畫琺瑯西洋風景六方蓋罐

清_景泰款掐絲琺瑯方瓶

清_景泰款掐絲琺瑯花盆

清_景泰款掐絲琺瑯象耳盂

清_敬製款畫琺瑯番蓮紋蓋盒

清_康熙_畫琺瑯鳳紋盤

清_康熙_畫琺瑯花卉八楞式盒

清_康熙_畫琺瑯花卉方盤

清_康熙_畫琺瑯花卉盒

清_康熙_畫琺瑯花卉五楞式盒

清_康熙_畫琺瑯菊花方壺

清_康熙_畫琺瑯蓮花蓋碗

清_康熙_畫琺瑯蓮花式碟

清_康熙_畫琺瑯梅花鼻煙壺

清_康熙_畫琺瑯梅花水盛

清_康熙_畫琺瑯牡丹方壺

清_康熙_畫琺瑯牡丹唾盂

清_康熙_畫琺瑯山水花卉盃、盤

清_康熙_畫琺瑯壽同山岳、福共海天觀音尊一對

清_康熙_畫琺瑯四季花卉瓶

清_康熙_畫琺瑯歲朝圖瓶

清_康熙_畫琺瑯玉堂富貴瓶

清_康熙_畫琺瑯紫地花卉碗

清_康熙_內填琺瑯番蓮紋碗

清_康熙_掐絲琺瑯冰梅紋雙環爐、燭臺一對、瓶一對

清_內填琺瑯拐子龍紋盒瓶

清_內填琺瑯纍絲盒

清_內填琺瑯獸面紋方觚。