第五章 旅游资源评价

- 格式:ppt

- 大小:47.73 MB

- 文档页数:170

旅游目的地生命周期理论各个阶段的特征第一章绪论闲暇是指人们扣除谋生活动时间、睡眠时间、个人和家庭事物活动时间之外剩余的时间。

换言之,闲暇是指个人不受其他条件限制,完全根据自己的意愿去利用或消磨的时间。

游憩一般是指人们在闲暇时间所进行的各种活动。

游憩可以恢复人的体力和精力,它包含的范围极其广泛,从在家看电视到外出度假都属于游憩。

旅游就是在闲暇时间所专门从事的休憩活动的一部分,就是在一定的社会经济条件下产生的一种社会经济文化现象,就是人类物质文化生活的一个部分。

旅游的一个显著特点就是必须返回定居或工作的地方,较长时间地抵达某个目的地展开活动。

同时,旅游目的地必须提供更多各种旅游招待设施以满足用户其须要。

第二章旅游地理学发展史旅游地理学的发展趋势国外:1.各国学者对自己研究领域的称谓虽略有区别,但总的趋势是将研究视野放到闲暇时间从事的所有活动,而重点则是旅游活动;2.研究旅游和休闲的地理学者中大部分还有其他研究领域,如农业,城市和区域规划,交通等;3.地理学者对旅游的研究从传统的以资源研究,土地利用研究为重,转移到以服务设施的空间经济分析,旅游者的空间行为与旅游目的地的推销,大区域旅游开发与规划,旅游对于区域自然,经济和社会文化的影响过程与机制为研究主题;4.理论和实用研究并重;5.参与多学科性的融合研究,注重新的技术手段的运用。

国内:1.必须著重学科基本概念的研究和应用领域;2.在研究内容上,必须从目前对资源,旅游研发的区域社会经济条件研究居多,扩展到从相互联系的角度对资源,市场,环境的系统研究;3.在研究方法上,必须秉持理论研究与新颖研究结合的宗旨;4.在研究方式上,必须倡导跨学科性的合作研究,旅游地理学者应当主动稀释相连学科(经济学,社会学,管理学等)的科学知识和研究方法。

第三章旅游者行为游客:指因为消闲、娱乐、观光、探亲访友、购物、专门从事经济、文化、体育、宗教等活动返回居住地地至其他地(国),已连续停留时间不少于12个月,并主要目的不是通过所专门从事活动赢得报酬的人。

《旅游地理学》课程笔记第一章绪论一、旅游地理学的定义和研究范畴(一)旅游地理学的定义旅游地理学是地理学的一个分支,它专注于研究旅游活动与地理环境之间的相互作用和影响。

它涉及对旅游者的行为、旅游资源的开发与保护、旅游地的规划与管理、以及旅游对经济、社会、文化和环境的影响等方面的研究。

(二)旅游地理学的研究范畴旅游地理学的研究范畴包括:1. 旅游活动空间分布和旅游流分析:研究旅游者在空间上的分布特征、旅游流的流动规律及其影响因素。

2. 旅游资源评价与规划:对旅游资源进行识别、评价和规划,以实现其可持续利用。

3. 旅游地发展与管理:探讨旅游地的生命周期、竞争力、市场营销和规划管理。

4. 旅游影响研究:分析旅游活动对目的地经济、社会、文化和环境的影响。

5. 旅游政策和规划:研究旅游政策制定、旅游规划理论和实践。

二、旅游地理学的学科性质和特点(一)学科性质旅游地理学是一门应用性、综合性、交叉性的学科,它结合了地理学、经济学、管理学、社会学、心理学等多个学科的理论和方法。

(二)学科特点1. 实践性强:旅游地理学的研究成果直接应用于旅游实践活动,如旅游规划、市场营销、政策制定等。

2. 空间性明显:旅游地理学强调对旅游现象的空间分布、空间差异和空间关系的分析。

3. 综合性突出:旅游地理学需要综合运用多种学科的知识和方法来研究复杂的旅游系统。

4. 动态性:旅游地理学关注旅游活动和旅游现象随时间的变化趋势和规律。

三、旅游地理学的研究方法和技术(一)研究方法1. 实地调查法:通过访谈、问卷调查、观察等方式收集第一手资料。

2. 文献分析法:对相关的书籍、论文、报告等文献进行系统分析和总结。

3. 案例研究法:选择具有代表性的旅游地或旅游事件进行深入剖析。

4. 模型构建法:构建数学模型或计算机模型来模拟和预测旅游现象。

5. 空间分析法:利用GIS等空间分析技术来研究旅游活动的空间特征和规律。

(二)研究技术1. 地理信息系统(GIS):用于旅游资源的空间分析、旅游规划、市场分析等。

旅游地理学重点第一章绪论1、闲暇、游憩和旅游闲暇:指人们扣除工作时间、睡眠时间、其他基本需求满足之外剩余的时间。

换句话说,闲暇是指个人不受其他条件限制,完全根据自己的意愿去利用或消磨的时间。

游憩:指人们在闲暇时间所进行的各种活动,游憩可以恢复人的体力和精力,它包含的范围及其广泛,从在家看电视到外出度假都属于游憩。

旅游:是在闲暇时间所从事的游憩活动的一部分,它是在一定的社会经济条件下产生的一种社会经济现象,是人类物质文化生活的一个部分。

2、旅游地理学的研究对象旅游地理学是研究人类旅行游览、休憩疗养、康乐消遣同地理环境以及社会经济发展相互关系的一门学科3、旅游地理学与相关学科的关系(了解)根据本学科的对象和内容,旅游地理学同许多相邻学科有密不可分、相互补充第二章旅游地理学发展简史1、我国旅游地理学代表著作(27)《诗经》——颂扬了殷商西周时代的民间出游。

《山海经》——被认为是中国最早记述山川风物古迹的典故。

《汲冢书—穆天子传》——以神话传奇的色彩描绘周穆王驾八骏出游西域的故事。

《史记》——司马迁——“纵观山川形势,考察风光,访问古迹,采集传说”。

——《货殖列传》含有丰富的旅游地理学内容。

《西域风土记》——班勇——西域长史,以亲身见闻所撰写。

《吴时外国传》(《扶南传》)——康泰(中国最早到海外的海上旅行家之一)——出使南海的经历和途中从传闻中了解到的一百多个国家的情况。

《佛国记》、《大唐西域记》——法显(东晋)、玄奘(唐)——中亚和南亚的古代历史、山川风物、宗教艺术。

《水经注》——郦道元——描写河川、综合性地理名著。

游记文学:元结《石溪记》、柳宗元《永州八记》、王安石《游褒禅山记》、苏轼《石钟山记》、……《梦溪笔谈》——沈括——寓科学研究于旅游《西游录》——耶律楚材《长春真人西游记》——李志常宋赵汝适的《诸蕃记》、元王大渊的《岛夷志略》、明马欢的《瀛涯胜览》、费信的《星槎胜览》以及清魏源的《海国图志》,是宋元明清时期记述海上旅行以及中外海上交通盛况和东南亚、南亚、东亚诸国见闻的姐妹篇,也反映了这一时期海上丝路和海上瓷路的兴衰。

《旅游地理》课程笔记第一章绪论一、旅游地理学的概念与定义旅游地理学是地理学的一个分支,专注于研究旅游活动与地理环境之间的相互作用和规律。

它涉及对旅游现象的空间分布、旅游活动对地理环境的影响、以及地理环境对旅游活动的影响等方面的探讨。

二、旅游地理学的研究内容1. 旅游者的空间行为- 旅游者的定义、分类和特征- 旅游动机的理论与实践- 旅游决策的过程与影响因素- 旅游者的空间流动模式与规律- 旅游者行为的空间分布特征2. 旅游资源的开发与评价- 旅游资源的类型与特征- 旅游资源评价的理论与方法- 旅游资源开发的模式与策略- 旅游资源的可持续利用与管理3. 旅游地的发展与管理- 旅游地生命周期理论- 旅游地的空间结构与功能分区- 旅游地市场营销与品牌建设- 旅游地的管理模式与政策制定4. 旅游区域影响- 旅游对区域经济发展的作用- 旅游对区域社会文化的影响- 旅游对区域生态环境的作用- 旅游区域影响的评价与调控5. 旅游规划与设计- 旅游规划的理念与原则- 旅游规划的内容与方法- 旅游规划的实施与评价- 旅游地的规划设计与案例分析三、旅游系统的组成与功能1. 旅游主体(旅游者)- 旅游者的需求和偏好- 旅游者的消费行为- 旅游者的旅行模式2. 旅游客体(旅游资源)- 旅游资源的吸引力因素- 旅游资源的开发与保护- 旅游资源的空间分布3. 旅游媒介(旅游企业)- 旅游企业的类型与功能- 旅游企业的运营与管理- 旅游企业的市场策略4. 旅游支持系统(政策、环境等)- 旅游政策的作用与影响- 旅游法律法规的制定与实施- 旅游环境的质量与保护四、旅游地理学的研究方法1. 定性研究方法- 观察法- 深度访谈- 案例分析- 文献综述2. 定量研究方法- 统计分析- 空间分析- 模型构建- 实证研究3. 实地考察方法- 考察目的地的选择- 考察内容与方法- 考察数据的整理与分析4. 多学科交叉研究方法- 经济学视角- 社会学视角- 心理学视角- 生态学视角五、旅游地理学的发展简史1. 初始阶段(19世纪末至20世纪中叶)- 旅游地理学的起源- 早期旅游地理学的研究重点- 旅游地理学在地理学中的地位确立2. 发展阶段(20世纪50年代至70年代)- 旅游地理学理论体系的形成- 研究方法的多样化- 旅游地理学在实践中的应用3. 成熟阶段(20世纪80年代至今)- 旅游地理学在我国的发展- 研究领域的拓展与深化- 国际交流与合作第二章旅游地理学发展简史一、引言旅游地理学作为地理学的一个分支,其发展历程反映了人类对旅游活动认识的深化和旅游业发展的需求。

第一章调查区旅游环境苏州,古称姑苏、吴、吴都、吴中、东吴、吴门,现简称苏。

苏州自有文字记载以来的历史已有4000多年,公元前514年建城,是中国首批24个历史文化名城之一,中国重点风景旅游城市,也是4个中国重点环境保护城市之一、长江三角洲重要的中心城市之一。

隋开皇九年(公元589年)始定名为苏州,以城西南的姑苏山得名,沿称至今。

苏州是江苏省的经济、对外贸易、工商业和物流中心,也是重要的文化、艺术、教育和交通中心。

第二章旅游资源开发历史和现状苏州有两千多年的历史,是著名的历史文化古城,从春秋时期伍子胥奉命“相土尝水,象天法地”建城以来,积淀有二千五百年的古老文明,而从太湖三山岛发现的旧石器时代人类活动遗迹,又将苏州地区人活动的历史推到一万多年以前。

在这漫长的岁月中,苏州人民创造了灿烂的物质文现和精神文明,形成了独具特色的吴中文化及别有情趣的民间风俗。

如七夕乞巧、轧神仙、石湖串月、雷斋素等等。

其丰富深厚的旅游资源是民俗旅游的基础,但旅游开发过程中,旅游资源遭到了不同程度的破坏,有必要从政治、经济、提高旅游资源的自豪感、以及对游客进行管理等方面对旅游资源进行保护,以实现旅游的可持续发展。

1、过多的旅游精品,对旅游业发展造成很大压力。

苏州的旅游资源中有很多闻名世界的世界文化遗产,旅游产品很多,但过多的高品位的旅游精品,让旅游者应接不暇。

从市区到周边地区的著名景区景点,拥有较稳定的客源,它们占据了苏州旅游的大半江山,而其他大量的景点远远达不到其旅游阈值。

以体验民风民俗的旅游景点来说,景区、景点级别相对偏低,规模较小,景点的文化内涵没有得到充分挖掘,旅游资源缺乏文化内涵,因此没有突出的资源优势和鲜明的个性特色。

2、整体开发层次低。

目前苏州市旅游资源缺乏深层次的开发,尤其是旅游资源的利用流于表面化和随大流,缺乏独特的文化底蕴。

旅游业是以特色取胜的产业。

根据旅游资源的普查,苏州市拥有众多文化独特的旅游资源,但这些体现苏州历史文化、民俗风情,而且潜力巨大的旅游资源至今仍没有得到有效的开发,多处于自然状态,局限于原有的物质载体范围,并且由于产品单一,旅游空间容量小,旅游活动少,游客停留时间短暂。

中职旅游——旅游资源精品教案第一章:旅游资源概述一、教学目标1. 让学生了解旅游资源的定义和分类。

2. 让学生掌握旅游资源的价值和作用。

3. 培养学生对旅游资源的保护意识。

二、教学内容1. 旅游资源的定义和分类2. 旅游资源的价值和作用3. 旅游资源的保护三、教学方法1. 讲授法:讲解旅游资源的定义、分类、价值和作用。

2. 案例分析法:分析具体旅游资源的保护案例。

四、教学步骤1. 引入:通过图片或视频展示旅游资源,引导学生思考旅游资源的定义。

2. 讲解:讲解旅游资源的定义、分类、价值和作用。

3. 案例分析:分析具体旅游资源的保护案例。

4. 总结:强调旅游资源的保护和可持续发展。

五、课后作业1. 让学生收集有关旅游资源的资料,进行深入了解。

2. 让学生思考如何保护旅游资源,提出自己的建议。

第二章:自然旅游资源一、教学目标1. 让学生了解自然旅游资源的定义和分类。

2. 让学生掌握自然旅游资源的特点和开发利用。

二、教学内容1. 自然旅游资源的定义和分类2. 自然旅游资源的特点3. 自然旅游资源的开发利用三、教学方法1. 讲授法:讲解自然旅游资源的定义、分类、特点和开发利用。

2. 案例分析法:分析具体自然旅游资源的开发案例。

四、教学步骤1. 引入:通过图片或视频展示自然旅游资源,引导学生思考自然旅游资源的定义。

2. 讲解:讲解自然旅游资源的定义、分类、特点和开发利用。

3. 案例分析:分析具体自然旅游资源的开发案例。

4. 总结:强调自然旅游资源的保护和可持续发展。

五、课后作业1. 让学生收集有关自然旅游资源的资料,进行深入了解。

2. 让学生思考如何开发和利用自然旅游资源,提出自己的建议。

第三章:人文旅游资源一、教学目标1. 让学生了解人文旅游资源的定义和分类。

2. 让学生掌握人文旅游资源的特点和开发利用。

二、教学内容1. 人文旅游资源的定义和分类2. 人文旅游资源的特点3. 人文旅游资源的开发利用三、教学方法1. 讲授法:讲解人文旅游资源的定义、分类、特点和开发利用。

《旅游资源评价与开发》教案第一章:旅游资源概述1.1 旅游资源的定义1.2 旅游资源的分类1.3 旅游资源的价值与特点1.4 旅游资源的发展与保护第二章:旅游资源评价2.1 旅游资源评价的重要性2.2 旅游资源评价的原则与方法2.3 旅游资源评价的内容与指标2.4 旅游资源评价的实践案例第三章:旅游资源开发3.1 旅游资源开发的意义与目标3.2 旅游资源开发的原则与策略3.3 旅游资源开发的步骤与方法3.4 旅游资源开发的实践案例第四章:旅游资源规划与管理4.1 旅游资源规划的内容与方法4.2 旅游资源管理的机构与职能4.3 旅游资源管理的制度与政策4.4 旅游资源管理的实践案例第五章:旅游资源可持续发展5.1 旅游资源可持续发展的概念与原则5.2 旅游资源可持续发展的现状与问题5.3 旅游资源可持续发展的策略与措施5.4 旅游资源可持续发展的实践案例第六章:旅游资源保护与可持续利用6.1 旅游资源保护的重要性6.2 旅游资源保护的原则与方法6.3 旅游资源保护的法律法规与政策6.4 旅游资源保护的实践案例第七章:旅游资源市场营销7.1 旅游资源市场营销的基本概念7.2 旅游资源市场营销的环境分析7.3 旅游资源市场营销的策略与手段7.4 旅游资源市场营销的实践案例第八章:旅游资源数字化与信息化管理8.1 旅游资源数字化的概念与意义8.2 旅游资源信息化管理的技术与工具8.3 旅游资源数字化管理的策略与实施8.4 旅游资源数字化管理的实践案例第九章:旅游资源与环境伦理9.1 旅游资源与环境伦理的关系9.2 旅游资源环境伦理的基本原则与要求9.3 旅游资源环境伦理的实践指导与应用9.4 旅游资源环境伦理的案例分析与启示第十章:旅游资源评价与开发的案例研究10.1 国内外旅游资源评价与开发的经典案例10.2 案例分析的方法与步骤10.3 案例研究的启示与借鉴意义10.4 案例研究的实践应用与未来发展第十一章:旅游资源评价与开发的经济效益分析11.1 旅游资源评价与开发对经济发展的影响11.2 旅游资源经济效益分析的方法与指标11.3 旅游资源投资与回报的评估11.4 旅游资源评价与开发的经济效益案例分析第十二章:旅游资源评价与开发的社会效益分析12.1 旅游资源评价与开发对社会文化的促进作用12.2 旅游资源社会效益分析的方法与指标12.3 旅游资源评价与开发对社会就业的影响12.4 旅游资源评价与开发的社会效益案例分析第十三章:旅游资源评价与开发的生态环境影响评价13.1 旅游资源开发对生态环境的影响13.2 生态环境影响评价的方法与流程13.3 旅游资源开发中的生态环境保护策略13.4 旅游资源评价与开发的生态环境案例分析第十四章:旅游资源评价与开发的法律与政策框架14.1 旅游资源评价与开发相关的法律法规14.2 旅游政策对旅游资源评价与开发的影响14.3 旅游资源评价与开发的规划与管理政策14.4 旅游资源评价与开发的法律与政策案例分析第十五章:旅游资源评价与开发的未来趋势与挑战15.1 旅游资源评价与开发的发展趋势15.2 旅游资源评价与开发面临的挑战与问题15.3 旅游资源评价与开发的创新与变革15.4 旅游资源评价与开发的未来展望与建议重点和难点解析重点:1. 旅游资源的分类、特点和价值。

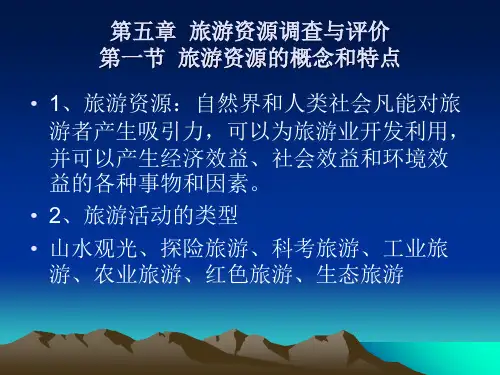

表2旅游资源评价赋分标准

计分与等级划分

计分根据对旅游资源单体的评价,得出该单体旅游资源共有综合因子评价赋分值。

旅游资源评价等级指标依据旅游资源单体评价总分,将其分为五级,从高级到低级为:五级旅游资源,得分值域 > 9(分。

四级旅游资源,得分值域 >75- 89分。

三级旅游资源,得分值域 > 60- 74分。

二级旅游资源,得分值域 > 4- 59分。

一级旅游资源,得分值域 > 3- 44分。

此外还有:

未获等级旅游资源,得分< 29分。

其中:五级旅游资源称为"特品级旅游资源" ;五级、四级、三级旅游资源被通称为"优良级旅游资源";二级、一级旅游资源被通称为"普通级旅游资源" 。

旅游资源调查报告》的编写

、/一前言

第一章调查区旅游环境

第二章旅游资源开发历史和现

状

第三章旅游资源基本类型

第四章旅游资源评价

第五章旅游资源保护与开发建

议

主要参考文献

附图:《旅游资源图》或《优良级旅游资源图》。

旅游地理学课后习题完整版第⼀章绪论1、试分析闲暇、游憩和旅游之间的关系。

闲暇是指⼈们扣除⼯作时间、睡眠时间、其他基本需求满⾜之外剩余的时间。

游憩⼀般是指⼈们在闲暇时间所进⾏的各种活动。

旅游是指在闲暇时间所从事的游憩活动的⼀部分。

是在⼀定的社会经济条件下产⽣的⼀种社会经济现象,是⼈类物质⽂化⽣活的⼀个部分。

⼀个显着特点是要离开居住地或⼯作的地⽅,短暂前往⼀个⽬的地从事各种娱乐活动,同时,旅游⽬的地要提供各种设施以满⾜需要。

2、旅游地理学的研究对象是什么?旅游地理学是研究⼈类旅⾏游览、休憩疗养、康乐消遣同地理环境以及社会经济发展相互关系的⼀门学科。

3、旅游地理学的基本研究内容有哪些?旅游产⽣的环境及其地理背景;旅游者⾏为规律;旅游流(旅游需求)预测;旅游通道;旅游资源评价;旅游地演化规律和重要旅游地研究;旅游环境容量;社区旅游;新兴旅游;旅游开发的区域影响;旅游规划。

4、试分析旅游地理学与地理学科及旅游学科之间的关系。

(1)旅游地理学是地理学的⼀部分,它属于⼈⽂地理学的⼀个分⽀,但与⾃然地理学和经济地理学都关系密切。

(2)旅游地理学也可以认为是介于地理学和旅游学科之间的边缘学科。

(3)旅游活动涉及的内容极其⼴泛,旅游地理研究,要涉及到很多其他学科的知识,旅游地理研究者要学习,掌握这些学科与旅游相关的基本知识。

第⼆章旅游地理学发展简史20世纪30年代初,麦克默⾥发表了《游憩活动与⼟地利⽤的关系》⼀⽂,被公认为旅游地理学的开世之作。

1、试述旅游地理学发展的社会经济背景。

国外学科发展史中国的1978—1989:理想主义阶段旅游地理学主要进展⾃觉构建学科体系和研究框架关注国外理论前沿,反思⾃⾝不⾜教书育⼈,提携后⽣,传播思想注重解决实际问题,回馈社会建⽴组织,加强合作理想主义研究取向的特征及意义就旅游地理学研究本⾝⽽⾔,80年代所取得的研究成果数量相对较少,研究范围较窄,所采取的研究⽅法也难称规范,是旅游地理学发展中最为稚嫩的阶段但是从研究的影响⼒来看,该时期对整个旅游地理学所彰显的“学术启蒙”意味难以抹煞1990—1998:现实主义阶段旅游地理学主要进展旅游地理学家成为旅游规划的主⼒军研究内容的实践驱动明显,学科本位意识下降研究视野狭窄,对国际前沿关注度下降研究规范性不够,学术贡献不⾜现实主义研究取向的影响中国旅游业迅猛发展的实际情况和当时注重实效的社会风⽓,导致了20世纪90年代旅游地理学实⽤性、功利性的研究取向。

《旅游资源评价与开发》教学大纲学时数:72课程类型:专业课一、课程的性质和任务《旅游资源评价与开发》是浙江旅游职业学院景区开发与管理专业的专业核心课程,是职业技术课,本大纲是依据2010年院编专业教学计划的要求制订的。

二、教学目的和要求《旅游资源评价与开发》主要讲述旅游资源的内涵、主要类型、旅游资源调查评价和旅游资源开发的原则及程序。

通过教学使学生熟悉旅游资源的内涵和类型,掌握旅游资源调查评价的方法和旅游资源开发的基本思路。

三、课时分配四、教学内容和基本要求第一章旅游资源概述[教学目的与要求]通过教学使学生熟悉旅游资源内涵、特征及旅游资源的基本类型。

[教学内容]一、旅游资源的内涵二、旅游资源的特征三、旅游资源分类概述四、旅游资源的基本类型[教学重点]旅游资源的内涵及其特征理解。

主要旅游资源类型的界定和识别。

[教学建议]前两个知识点建议采取启发——讨论——总结的授课方法。

后两个知识点建议结合具体案例,进行旅游资源分类及识别的讲授第二章自然旅游资源的认识与分类[教学目的与要求]通过教学使学生熟悉自然旅游资源的分类系统,掌握自然旅游资源中主要的、常见的基本类型的特征、成因、属性,学会识别不同基本类型的自然旅游资源。

[教学内容]一、地文景观类旅游资源二、水域风光类旅游资源三、生物景观类旅游资源四、天文气象类旅游资源[教学重点]各类自然旅游资源内容的识别。

[教学建议]结合实际操作进行讲授,并请学生对某一项旅游资源归类。

第三章人文旅游资源的认识与分类[教学目的与要求]通过教学使学生熟悉自然旅游资源的分类系统,掌握自然旅游资源中主要的、常见的基本类型的特征、成因、属性,学会识别不同基本类型的自然旅游资源。

[教学内容]一、遗址遗迹类旅游资源二、建筑设施类旅游资源三、旅游商品类旅游资源四、人文活动类旅游资源[教学重点]各类人文旅游资源内容的识别。

[教学建议]结合实际操作进行讲授,并请学生对某一项人文旅游资源归类识别。