第二节酶的分类与命名

- 格式:ppt

- 大小:178.00 KB

- 文档页数:15

酶的分类和命名第二节酶的分类和命名一、酶的分类国际酶学委员会(I.E.C)规定,按酶促反应的性质,可把酶分成六大类:1.氧化还原酶类(oxidoreductases)指催化底物进行氧化还原反应的酶类。

例如,乳酸脱氢酶、琥珀酸脱氢酶、细胞色素氧化酶、过氧化氢酶等。

2.转移酶类(transferases)指催化底物之间进行某些基团的转移或交换的酶类。

如转甲基酶、转氨酸、己糖激酶、磷酸化酶等。

3.水解酶类(hydrolases)指催化底物发生水解反应的酶类。

例如、淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、磷酸酶等。

4.裂解酶类(lyases)指催化一个底物分解为两个化合物或两个化合物合成为一个化合物的酶类。

例如柠檬酸合成酶、醛缩酶等。

5.异构酶类(isomerases)指催化各种同分异构体之间相互转化的酶类。

例如,磷酸丙糖异构酶、消旋酶等。

6.合成酶类(连接酶类,ligases)指催化两分子底物合成为一分子化合物,同时还必须偶联有ATP的磷酸键断裂的酶类。

例如,谷氨酰胺合成酶、氨基酸:tRNA连接酶等。

二、酶的命名(一)习惯命名法1.一般采用底物加反应类型而命名,如蛋白水解酶、乳酸脱氢酶、磷酸己糖异构酶等。

2.对水解酶类,只要底物名称即可,如蔗糖酶、胆硷酯酶、蛋白酶等。

3.有时在底物名称前冠以酶的来源,如血清谷氨酸-丙酮酸转氨酶、唾液淀粉酶等。

习惯命名法简单,应用历史长,但缺乏系统性,有时出现一酶数名或一名数酶的现象。

(二)系统命名法鉴于新酶的不断发展和过去文献中对酶命名的混乱,国际酶学委员会规定了一套系统的命名法,使一种酶只有一种名称。

它包括酶的系统命名和4个数字分类的酶编号。

例如对催化下列反应酶的命名。

ATP+D―葡萄糖→ADP+D―葡萄糖-6-磷酸该酶的正式系统命名是:ATP:葡萄糖磷酸转移酶,表示该酶催化从ATP中转移一个磷酸到葡萄糖分子上的反应。

它的分类数字是:E.C. 2.7.1.1,E.C代表按国际酶学委员会规定的命名,第1个数字(2)代表酶的分类名称(转移酶类),第2个数字(7)代表亚类(磷酸转移酶类),第3个数字(1)代表亚亚类(以羟基作为受体的磷酸转移酶类),第4个数字(1)代表该酶在亚-亚类中的排号(D葡萄糖作为磷酸基的受体)。

酶⼯程原理与技术绪论第⼀节酶的基本概念酶:具有⽣物催化功能和特殊构象的⽣物⼤分⼦。

酶⼯程:利⽤酶的催化作⽤,在特定的酶反应器中,把相应的原料转变为产品的过程。

酶的催化作⽤具有:专⼀性、⾼效性,作⽤条件温和可控性。

第⼆节酶的分类与命名酶的分类:蛋⽩类酶(P酶)核酸类酶(R酶)两⼤类别。

蛋⽩类酶(P酶):氧化还原酶,转移酶,⽔解酶,裂合酶,异构酶,合成酶(或称连接酶)磷酸内酶(R酶):分⼦内催化磷酸内酶、分⼦间催化磷酸内酶。

第三节酶活⼒的测定酶活⼒⼤⼩可⽤⼀定条件下内酶所催化的反应初速率表⽰。

终⽌酶反应的⽅法:(1)加热使酶失活(2)加⼊适宜的酶变性剂(如三氯醋酸);(3)调节pH值;(4)低温终⽌反应。

⼆、酶活⼒单位在特定条件下,每1 min 催化1 µmol 的底物转化为产物的酶量定义为1 个酶活⼒单位。

这个单位称为国际单位(IU)在特定条件下,每秒催化1 mol底物转化为产物的酶量定义为1卡特(Kat) 1Kat = 6×10 7 IU 酶的⽐活⼒是指在特定条件下,单位重量(mg)蛋⽩质或RNA所具有的酶活⼒单位数。

酶⽐活⼒=酶活⼒(单位)/ mg (蛋⽩或RNA)第⼀篇酶的⽣产1、提取分离法2、⽣物合成法3、化学合成法⽣物合成法:经过预先设计,通过⼈⼯操作,利⽤微⽣物细胞、植物细胞或动物细胞的⽣命活动来获取所需酶的技术过程。

⽣物合成的过程:获得优良产酶菌株、优化培养、细胞新陈代谢、酶和其他代谢物、分离纯化。

反义链:在RNA的转录中,⽤作模板的DNA称为反义链。

(3’---5’)有义链:在RNA的转录中,不⽤作模板的DNA称为有义链。

不同的RNA的⽣物学功能:1.作为遗传信息的载体2.具有⽣物催化活性。

3.tRNA是在蛋⽩质合成过程中,作为氨基酸载体。

并由其中的反密码⼦识别mRNA上的密码⼦;mRNA是蛋⽩质合成的模板;rRNA是蛋⽩质合成的场所。

sRNA是⼩分⼦核糖核酸,在分⼦修饰和代谢调节⽅⾯起重要作⽤。

第二节酶的命名和分类一、酶的命名迄今已鉴定出2 500多种酶,如此种类繁多、催化反应各异的酶,为防止混乱,需要一个统一的分类和命名。

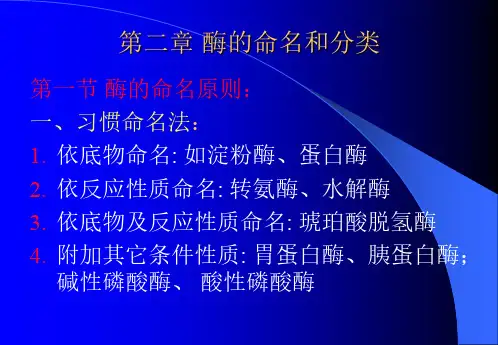

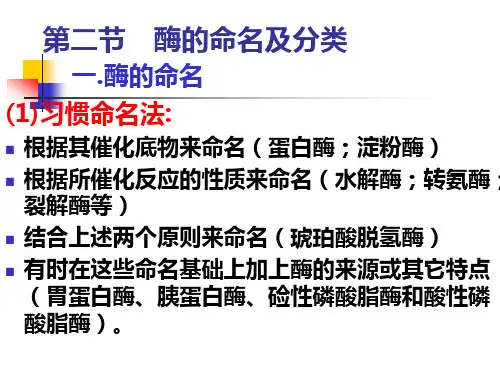

1 、习惯命名法习惯命名(recommended name)是把底物的名字、底物发生的反应类型以及该酶的生物来源等加在“酶”字的前面组合而成。

①根据酶的底物命名,如淀粉酶、脂肪酶、蛋白酶等。

②根据催化反应的类型命名,如氧化酶、脱氢酶、加氧酶、转氨酶等。

不足之处:一是“一酶多名”,如分解淀粉的酶,若按习惯命名法则有三个名字,分别为淀粉酶、水解酶、细菌淀粉酶;二是“一名数酶”,如脱氢酶,该酶的全酶中辅因子是NAD++或者是FAD,作为底物脱下来的氢载体,像乳酸脱氢酶、琥珀酸脱氢酶。

为此,国际生物化学协会酶学委员会(Eenzyme Commission,EC)于1961年提出了一个新的系统命名及系统分类原则。

2、系统命名法系统命名(systematic name)要求能确切地表明酶的底物及酶催化的反应性质,即酶的系统名包括酶作用的底物名称和该酶的分类名称。

若底物是两个或多个则通常用“:”号把它们分开,作为供体的底物,名字排在前面,而受体的名字在后。

如乳酸脱氢酶的系统名称是:L-乳酸:NAD+++氧化还原酶。

按照严格的规则对酶进行系统命名后,获得的新名过于冗长而使用不便,因此,尽管系统命名科学严谨,读者一见酶名,就知道该酶所催化的反应。

但实际上,只在关键时刻,需要鉴别一种酶的时候,或在一篇论文中,初始出现该酶的名字时,才予以引用。

而在绝大多数情况下,使用的都是简便明了的习惯名称。

总之,每一种酶往往分别有一个习惯名称和系统名称。

二、分类根据酶所催化的反应类型,可将酶分为六大类。

1、氧化还原酶类:催化氧化-还原反应(如乳酸脱氢酶等)2、移换酶类:催化功能基团的转移反应(如:丙氨酸:酮戊二酸氨基移换酶,即:谷丙转氨酶)3、水解酶类:催化水解反应(如淀粉酶、核酸酶、蛋白酶、脂肪酶等)4、裂合酶类:催化从底物上移去一个基团而形成双键的反应或其逆反应(如醛缩酶、水化酶及脱氢酶等)5、异构酶类:催化各种同分异构体的相互转化(如磷酸葡萄糖异构酶、磷酸甘油酸磷酸变位酶等)6、合成酶:催化一切必须与ATP分解相关联,并由两种物质合成一种物质的反应(如天冬酰胺合成酶、丙酮酸羧化酶等)在每一大类酶中,又可根据不同的原则,分为几个亚类。