傣族民居

- 格式:pptx

- 大小:10.41 MB

- 文档页数:40

傣族民居的构筑形式居住习俗及保护传承

傣族是云南省的一个少数民族,他们有自己独特的文化传统和居住习俗。

傣族民居的构筑形式、居住习俗及保护传承,都是傣族文化的重要方面。

傣族民居的构筑形式主要分为三种:木质、石质和土木结合。

其中,木质建筑是最常见的一种,一般为三层或四层,每层之间用木梯相连,梁柱之间用木板搭建,外面用灰泥粉刷。

傣族的木质建筑是具有很高审美、艺术和文化价值的建筑形式,被认为是中国传统民居中的艺术珍品。

二、傣族的居住习俗

傣族的居住习俗比较特殊,傣族人家庭规模一般都比较大,一家人一般都住在一栋大房子里。

大房子一般是由爷爷、奶奶、父母和孩子们组成的四代人,他们在一起居住,互相照顾。

在傣族的大房子里,居住习俗相对简单,除了睡觉、吃饭和娱乐活动外,大部分时间都是在屋檐下品尝好茶、闲聊天天、品尝美食。

三、傣族文化的保护传承

傣族文化是世界文化中的一股重要力量,随着现代化的进程和科技的发展,傣族文化也面临着前所未有的挑战和危机。

为了保护和传承傣族文化,政府和社会力量不断加强监管和宣传力度,出台了多项保护措施。

同时,傣族的民间传说、习俗、建筑、语言等文化元素也得到了广泛的传承和发扬。

总之,傣族是一个有着悠久历史和丰富文化的民族,他们的民居构筑形式、居住习俗以及文化传承都是独具特色的。

随着时代的变迁,傣族的传统文化也在不断发展、改变。

我们应该加强傣族文化的保护和传承,让这份宝贵的文化遗产世代相传,成为我们中华民族的珍贵财富。

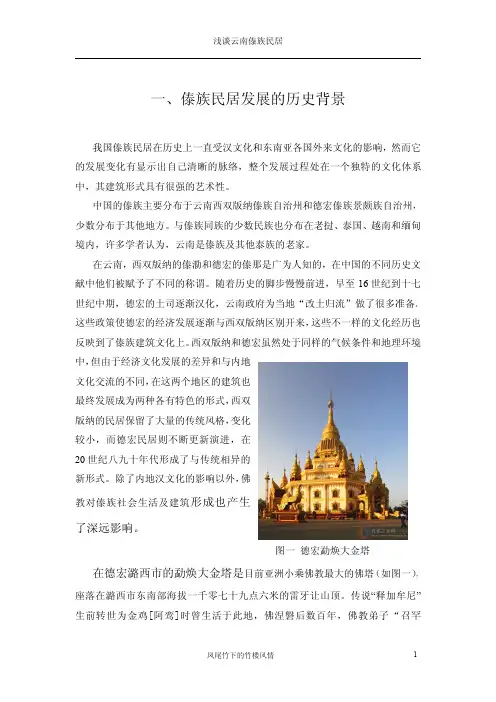

Artscircle艺术设计++TEXT/苏瑛沈德坤浅析傣族民居建筑与空间的关系住房是人类为了适应环境而创造的,傣族的建筑受气候、海拔、地形、建筑材料等自然环境和人口、经济、宗教、政治、科技、思想意识等社会环境的影响,主要有以西双版纳傣族与德宏民居为代表的优美灵巧的干栏式建筑,该民居注入本民族的风俗习惯和禁忌,形成了独具特色的地方建筑文化。

中国傣族民居是傣族文化的集中表现,反映出深远而广泛的人类学内涵。

在历史的长河中,傣族民居形成了自身独特的个性。

各个民族各个地区由于文化的不同,对空间的理解不同,体现在建筑上,就成了其民居特异性的一个很重要的方面。

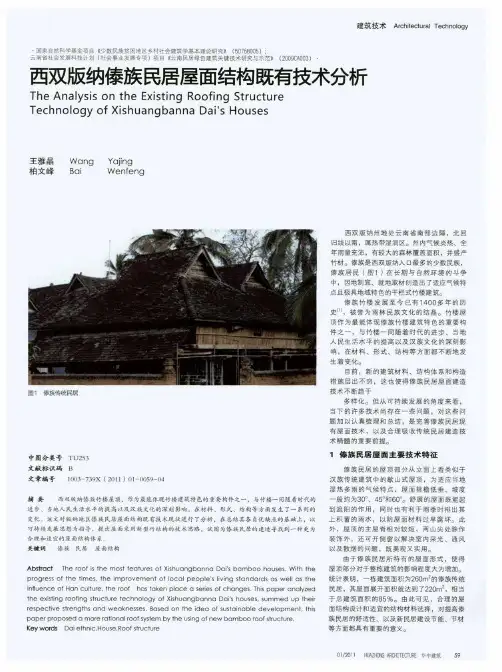

通过对傣族民居的纵向空间、平面空间、聚落空间及空间方位形式的探讨,来分析傣族民居与空间的关系一、傣族民居的传统形式在滨水而居的河谷坝区,因受炎热、潮湿、多雨、竹木繁茂等生态环境的影响,傣族的居民建筑以“干栏”(俗称竹楼)为主。

上下两层,以木、竹做桩、楼板、墙壁,房顶覆以茅草、瓦块,上层栖人,下养家畜、堆放农具什物。

整座建筑空间间架高大,且以竹或木做墙壁和楼板,橄榄建筑的底层架空,有利于防湿、防水、水汽蒸发,且有利于通风。

加上伸出檐、双重檐的遮阳作用,在一定程度上满足了保健功能的需要。

二、傣族民居的平面空间分割竹楼一般以一个核心家庭为一个单元,在村落中作分散的独立布置。

每户用地以竹篱笆标志出明确的分界。

家庭日常生活就在这空间分层次展开。

从宅院到竹楼底层是第一个层次。

宅院周边一般散布着畜圈、草料库、果木,中央为作业场。

从竹楼楼下到楼上是第二层次。

楼下又为底层,为土地面,有柱无墙。

通常的层高大约是1.8米到2.5米。

这里主要进行粗重家务劳动、存放大型农机具的场所,以及作为从室外到室内的中间过度地带,是“穿鞋子活动”区域。

第三个层次是从“外”到“内”,由楼梯上至架空层,楼梯大多放在房屋的南面,处于屋檐之下。

不同的竹楼,楼梯放置的方式可能不同。

对一般民居来说,楼梯位于侧面,即有山墙的一面。

傣族民居的构筑形式居住习俗及保护传承傣族是中国的一个少数民族,主要分布在云南、广西、贵州和泰国、老挝、缅甸等东南亚国家地区。

傣族的民居以木造楼房和竹楼为主要建筑形式,其设计与构造方式体现了傣族人民的居住习俗和文化传承,下面就对傣族民居的构筑形式、居住习俗及保护传承进行阐述。

傣族木造楼房傣族木造楼房是傣族传统民居中的代表之一。

该建筑形式以木材为主要建筑材料,结构紧凑,多为三层或四层,便于傣族人居住和生活。

在木造楼房中,一般将第一层作为生活区,第二层常用于放置谷仓和储藏室,第三层则是傣族人的起居之所。

傣族木造楼房的外墙常用整块的木板拼接而成,屋顶则多采用硬木板,并用石子铺设,以防止房屋因雨水浸泡而发生漏水。

同时,傣族人还注重在房屋的设计中融入自然元素,如在门上雕刻树叶和花朵等自然图案。

傣族竹楼傣族竹楼是傣族传统民居中的另一种形式,也是傣族居住习俗的一种体现。

竹楼的构造主要以竹子为主要材料,竹子经过精心加工和处理,不仅能够在抗震和防火等方面发挥极大的作用,同时也能让房子保持凉爽透气的环境,非常适合傣族居住。

竹楼通常为二层或三层,屋顶用竹条搭建,并加以严密的铺垫,以避免雨水倒灌到房间内。

竹楼的墙面也常用竹片进行拼接,以保证房屋的密封性。

此外,为了满足傣族人多代同堂的居住需求,竹楼也经常进行屋顶增建和侧面拓建。

傣族居住习俗傣族的居住习俗与傣族民居的设计和构造密切相关。

傣族人通常在一个大院子里建造数栋木造楼房或竹楼,每栋房屋都具备独立的起居空间,并且共用院子和院墙。

傣族人在院子内进行娱乐、洗衣、晒谷和宴请客人等各种日常生活活动,院子是傣族社群的中心,也代表着家庭成员的团结和和谐。

另外,傣族还有一种独特的居住习俗——水屋。

水屋即是建在水边的一种住房,为傣族人提供了与自然环境相融合的居住体验。

在水屋中,傣族人可以感受到水的涟漪和微风的流动,这种居住方式恰如其分地反映了傣族人与自然的和谐共生关系。

如今,受城市化影响,越来越多的傣族人开始放弃传统的民居,改造成具备现代化设施和功能的房屋。

傣族竹楼——少数民族特色民居建筑傣族竹楼是少数民族特色民居建筑之一,是中国云南省西南部傣族聚居区最具代表性的传统建筑之一。

傣族竹楼以其别致的造型、优美的线条、丰富的装饰、独特的建筑技艺和浓郁的民族文化,吸引了众多游客的目光。

傣族竹楼建筑大多采用竹子、木材、稻草等自然材料,结构简单却稳固,构造精巧却容易组装拆卸。

傣族竹楼的建筑风格独特,外观呈方形或长方形,常常有三层以上,每层的房屋结构都与下面的不同,通过一些奇妙的设计,使得整个建筑包容了当地的气象、民族风情以及环境生态。

外面则常常借助斜屋顶和悬空建筑,使建筑的外观更具修饰和美感。

从整个建筑的外形来看,傣族竹楼被誉为“泼水节的盛宴”。

在造型上,傣族竹楼在原始、自然的材料上,融入了浓郁的建筑艺术和文化表现。

主要表现在屋顶上,多数采用圆形、方形、角形、梯形等不同形状的屋顶装饰,结合着雕刻、彩画、绘画等花饰,使顶部的设计具有了独特的个性和强烈的视觉效果。

在装饰上,傣族竹楼以花丝、花带、宝龙为主要装饰材料,采用彩画、瘦金体、线刻等多种手法装饰屋面、檐口、门窗、柱子等部位,加强了建筑的整体装饰效果,增强了建筑的艺术价值和辨识度。

在技艺上,傣族竹楼注重洛阳大智、由简入繁的运用。

建筑篇幅、墙面装饰、屋脊造型、庭院布局、门窗风格等构成了傣族竹屋的美学特点。

每个竹楼内部的房屋都是有着独特的设计,满足不同居住需求,并加上当地的生态环境的优防护设施,能够起到保温、遮阳、防雨、防火等作用。

在文化上,傣族竹楼融合了傣族的深度文化底蕴,吸收外来文化的元素,以富有传统文化内涵和民族特色的方式,展现了傣族民族文化的深厚底蕴,提升了傣族民族文化的影响力,更好地传承和弘扬傣族文化。

同时,傣族竹楼还是傣族民间舞蹈“泼水节”的主要活动场所,让游客从那里领略到了差异化魅力和文化独特性。

总之,傣族竹楼是中国西南地区的一种传统建筑,是少数民族特色民居建筑中的瑰宝。

它的独特风格、精湛技艺和深厚的文化内涵,为傣族文化的传承和发展做出了重要贡献,并且也为游客提供了一个能够感受傣族文化和欣赏历史文化的场所。

傣族民居、服饰、婚丧习俗傣族在普洱全区均有分布,以景谷、孟连、澜沧、江城、宁洱、墨江、普洱居多。

景谷、孟连的为傣那支系,澜沧芒景、芒那的为傣绷支系,江城土卡河的为傣社毫支系。

景谷傣族多住平房,土木结构,以茅草或瓦覆盖,进门为中厅,设煮饭、烹茶、取暖用的火塘,支有铁三脚架,厅中铺床,供待客用,中厅左右两厢小房为主人寝室。

房屋结构有落地式和干栏式两种,干栏式的掌楼,楼上住人,楼下关牲畜,堆放柴禾和生产工具。

干栏式房屋冬暖夏凉,以竹木为建筑材料,以杂木为主,多用红毛树、锥栗树、黑荆树当柱,以竹片或木片做椽.房顶盖草排或板瓦不等,房屋分上下两层,上层用木板或竹笆围墙,楼后搭有晒台,孟连、澜沧、江城整董等地傣族居住干栏式屋。

江城土卡河傣社毫支系人居住落地式鸡罩笼房。

景谷傣族的服饰,男子头缠白头巾,节日期间爱戴毡帽、身穿白布对襟衣,宽裆子。

妇女穿统裙、上衣为宽袖敞领,领口上衬白布。

多数人喜欢白、蓝、黑三色,老年多穿深色,少女喜穿浅色。

老幼均喜戴银耳环、玉手镯男子有纹身习俗,从四肢到胸部、背部都可纹,纹身图案较多,有动物形态、花卉图案,更多的则是刺些祈愿祝福之类的傣文,或是佛经中一些有影响的名言。

傣绷人服饰,妇女喜爱紧身短上衣,深色长统裙,系银扣腰带,耳坠小巧的银耳环,喜欢白包头,多数用自纺自织的横幅红花条纹包头。

新中国建立初期,也有以此花纹布为裙的,故被他族称为“花腰傣”。

傣绷男子服饰趋于汉化。

老年人穿大摆裆土布裤子,对襟土布上衣,戴毡帽或包白布包头。

妇女留长发,不编辫子,只是挽结在后脑上插上银发针,然后用花包头盖上,傣绷人普遍喜欢黑色服装。

傣社毫男子不纹身,不镶牙,已流行时装,妇女上身穿紧身白布衣服,两襟对开,钉有12对银质双纽扣,下身穿青色统裙,坠耳环、头包头巾。

1傣族青年谈情说爱称为“另卜少”、意为串姑娘。

有邀伴进行的,有单独进行的,相爱后要互相送信物如花边带子、耳环、首饰等。

结婚无须双方父母同意,但须按婚俗完成各项聘礼,方许成婚,婚龄一般在20岁以后。

傣族民居的构筑形式居住习俗及保护传承傣族,是中国少数民族之一,主要分布在云南省西双版纳地区。

傣族是一个勤劳、勇敢、热情好客的民族,他们的民居构筑形式、居住习俗和传统文化在当地有着深远的影响,保留着传统的建筑特色和生活方式。

傣族的民居结构主要有木质结构、竹制结构和土木结构三种形式。

在傣族村落中,常见的是一栋栋的木质建筑,采用土坯、青砖和木材搭建而成,屋顶多为平顶或坡顶,采用特殊的瓦片覆盖。

在一些山区,傣族人民还有土掌房,这种房子是将泥土挤压成方砖,然后在夯筑而成。

这些建筑都反映了傣族人民对环境的适应能力和智慧。

傣族民居的建筑形式也体现了其居住习俗和文化传统。

在傣族村寨中,一般每家每户都有一个独立的院落,院内常种有果树和花草,房舍建在四周。

在居住结构方面,一般为一楼一层的建筑,底层常是堆肥、仓库和饲养圈舍,二楼为起居和睡卧之所。

房屋外观常常有彩绘,装饰有壁画或者木雕,颜色艳丽,线条简单而有特色。

在室内装饰上,傣族人还喜欢使用香熏或者香薰,常常在屋内悬挂些竹编制、绸缎、绣画或者纺织品。

这种装饰形式,不仅美观,还富有傣族的文化氛围,给人以愉悦和舒适的居住感受。

在传统的傣族社会中,民居不仅是居住的地方,还承载着许多宗教、家庭和社会活动。

一些大型的傣族家庭,比如宗族、家族,都有一个独立的大型的建筑群,里面有祠堂,神龛,专用于举行家族祭祀的大屋,这种建筑被称为“团圆楼”或“合众楼”。

在这里,傣族人举行重大的节日庆典、宗族会议和丧葬仪式。

这些建筑不仅承载了家族和宗族的文化传统,也代表了傣族人民的信仰和情感。

在现代社会,随着城镇化和现代化进程的发展,傣族传统的民居营造方式和居住习俗也受到了一定的影响。

傣族的民居建筑特色和居住习俗依然在一定程度上得到了保留和传承。

尤其是在西双版纳地区的一些古村落和景区,依然可以看到保存比较完好的传统傣族民居,这为后人了解和学习傣族的传统文化提供了宝贵的资源。

为了更好地保护和传承傣族的民居建筑形式、居住习俗和文化传统,相关部门和社会组织也采取了一系列的措施。

参观曼沙古寨傣族民居观后感

我最近参观了曼沙古寨傣族民居,给我留下了深刻的印象。

首先,曼沙古寨傣族民居的建筑风格非常独特。

寨内的民居都是木质的,外观采用传统的傣族建筑风格,屋顶上还覆盖着独特的瓦片,整体看起来非常美丽而古朴。

正门上方悬挂着醒目的灯笼,散发着温暖的光芒,给人一种非常热闹和喜庆的感觉。

在寨内走一走,可以看到屋前屋后都摆放着各种各样的花草,点缀得非常美丽,给整个寨子增添了生机和活力。

其次,曼沙古寨傣族民居的内部布局也非常有特色。

进入屋内,首先映入眼帘的是一张宽大的炕,两边都是宽松的藤席和柔软的靠垫,非常舒适。

屋内的墙壁上挂满了各种绣品和民族特色的装饰品,每一件都展示了傣族人民的聪明才智和独特的艺术天赋。

屋内的物品摆放得非常整齐,给人一种宽敞、整洁的感觉。

透过窗户,可以看到室外的花草和绿树,让人感到心旷神怡。

最让我印象深刻的是曼沙古寨傣族民居的人文特色。

在寨内,我遇到了一位年迈的傣族老人,他是当地的居民,十分和蔼可亲,热情地向我介绍了寨子的历史和文化。

他告诉我寨子里的每一幢房屋都有自己的名字,每个名字背后都有一个故事。

他还向我讲述了寨子的传统节日和婚俗习惯,使我对傣族文化有了更深入的了解。

在寨内的街道上,我看到了一些傣族人民正在进行传统的手工艺制作,他们巧手如精灵,所制作的工艺品非常精致而独特。

参观结束时,我还有幸品尝到了正宗的傣族美食,香味扑鼻,非常美味。

参观曼沙古寨傣族民居,让我对傣族文化有了更深入的了解,也让我感受到了浓厚的人文氛围。

我为这样一个绮丽的文化遗产而自豪,也希望更多的人能够到这里参观,感受傣族民居的独特魅力。

傣家竹楼的特点干栏式建筑是傣族先民百越民族最主要的特征之一。

自古至今,生活在西双版纳的傣族人民,都是以干栏式竹楼为传统住宅的。

在如花似锦的西双版纳傣族村寨,一幢幢形式独异的竹楼隐现在翠竹蕉林之中,无数曲折的小径联系着幢幢竹楼,水边林际常有和平友好象征的孔雀展翅开屏,绘成了一幅幅使人陶醉的景象。

干栏式竹楼具有独特的风格,它有舒适、卫生、防潮、防虫等优点。

傣家的竹楼正方形,分为上下两层,上层住人,距离地面约2公尺左右,以数根木料(或用大青竹)为柱。

下层无墙,用以饲养牲畜及堆放什物。

竹楼层顶造型为歇山式,层面用草排复盖。

设有楼梯,拾级登楼,有走廊、凉台,可以晾物和纳凉。

室内用竹篱笆隔为两间,内间为主人卧室,外间为客室。

客室进门内有高出地面四、五寸长的火塘,供烹饪取暖照明之用。

外间是接待宾客的场所,也是室内活动的中心。

卧室是一大通间,男女数代同宿一室,席楼而卧,仅仅是使用黑布蚊帐,作为间隔。

室内陈设简朴,用具绝大部份为竹制品,除锅、盆、罐外。

其余桌、凳、箩、筐、饭盒等系竹篾编制而成。

壁多无窗,阳光和风都是从这些竹片缝中透入。

楼外以竹为篱笆,宅院内长着劲秀挺拔的椰子、树干高大的柚树、果实累累的香蕉、香甜可口的木瓜和婆娑苍翠的竹丛。

一派诗情画意,点缀出浓郁的亚热带风光。

傣族的竹楼具有两大优点。

一是竹楼能防蚊虫、防潮湿、防野兽。

二是建盖竹楼的材料来源方便,就地取材,比较经济。

傣族建造竹楼使用的材料主要是大青竹和少量木料。

大青竹是傣族地区的特产,而竹楼屋面覆盖的草排是以当地所生长的茅草编制而成,这种制草排的茅草来源广,又很经济。

加之傣族人民建造新房时有全寨互相帮助的习惯,一家盖房,全村出动,送草排,赠送青竹,出劳力。

因此,傣族人民建造新房的速度也相当快,一幢竹楼只需一天多即可竣工。

新房落成,全村老幼都前往祝贺。

傣族人民喜爱的民间歌手“赞哈”,更以自己的歌声祝贺主人迁入新居。

傣族竹楼量随着社会的进步发展而有新变化。

傣族民居的构筑形式居住习俗及保护传承傣族是中国少数民族之一,主要分布在云南、西双版纳、江城等地。

傣族民居的构筑形式、居住习俗及保护传承都与傣族独特的文化和环境有着密切的关系。

傣族民居的构筑形式主要有木结构和竹结构两种。

木结构的民居常见于山区,一般由硬木搭建而成,具有牢固耐久的特点。

竹结构的民居则常见于平原地区,傣族人利用当地丰富的竹资源,将竹材制作成框架,再用竹编或者木板进行填充。

傣族民居通常呈长方形,分为上层和下层。

上层用于居住,下层则用作仓库、养殖牲畜等。

房屋的屋顶多为坡屋顶,一方面可以有效防雨,另一方面也符合傣族的信仰,认为坡屋顶可以贮存家中的好运气。

傣族居住习俗秉持着“无害于己人,利于人他”的原则。

他们尊重自然,注重环保和生态保护。

在房屋的修建中,傣族人常将房屋建在开阔高地上,既可避免洪水的侵袭,又可利用地势的高低差保持房屋内部的通风和照明。

傣族人还会按照风水的原则来选址,选择距离河流、山脉的距离、风向等因素都会被考虑进去。

傣族人民居有着严格的规矩和传统。

在傣族家中,门槛是一道重要的障碍,傣族人认为门槛可以隔离家中的恶神。

进入家中必须跨过门槛,而不是直接踏入。

傣族人的厨房与卧室分开,并且厨房与客厅相连,因为傣族人认为食物和卧室不宜放在一起。

傣族的传统文化得到了一定程度的保护与传承。

在建房的过程中,傣族人传统的建筑技术和传统文化都会被融入保证了傣族民居的独特性和传统特色。

傣族人还举办各种传统活动,如泼水节、傣族歌舞、新年祭祀等,不仅有助于保护传统文化,也为傣族人普及和传承传统文化提供了机会。

傣族民居的构筑形式、居住习俗及保护传承与傣族独特的文化背景和环境紧密相关。

通过保护和传承傣族传统文化,人们可以更好地了解和欣赏傣族民居的魅力,以及傣族人民的独特生活方式。

傣族民居的构筑形式居住习俗及保护传承傣族民居的构筑形式随着地理环境和气候条件的不同而有所差异,主要可以分为三种类型:曲屋、平屋和花楼。

曲屋是傣族山地地区常见的住宅形式,通常由木材和竹子搭建而成。

曲屋的屋顶呈弯曲形状,可以有效抵御雨水和风力的侵袭。

曲屋内部通常分为前厅、客厅和卧房等不同功能的空间,其中前厅是用来迎接客人的地方,客厅则是用来招待宾客和家庭聚会的场所,卧房则是用来休息和居住的地方。

曲屋的外墙常常会用彩色画满各种图案,以展现傣族独特的文化元素。

平屋是傣族平原地区常见的住宅形式,通常由砖石和木材等材料建造而成。

平屋的屋顶是平直的,使得屋顶上可以安装太阳能板等设备,利用太阳能进行照明和加热。

平屋的内部结构和曲屋类似,但通常更加宽敞和通风。

由于平地地势较为平坦,平屋的居住空间通常更大,并且一户人家常常拥有多间卧房。

花楼是傣族地区独特的住宅形式,通常用来招待宾客和进行节日庆祝活动。

花楼的外观非常美观,常常涂上丰富多彩的颜色,并用各种图案进行装饰。

花楼的屋顶呈折线状,屋顶上可以种植花草,形成一个花园。

花楼的内部空间宽敞,通常设有前厅、客厅和舞厅等不同功能的场所。

傣族人民会在花楼内进行各种传统的舞蹈表演和歌唱比赛。

傣族人民对于民居的居住习俗非常重视,他们认为居住的环境和布置会影响个人的运势和未来的发展。

在装修和布置房间的时候,他们会遵循一些传统的习俗和禁忌。

傣族人民会在家门口放置一块镜子,认为可以辟邪和驱逐不吉之气。

他们还会在屋里摆放一些有助于富贵和吉祥的物品,比如佛像、花瓶和水晶球等。

傣族人民非常注重对传统建筑的保护和传承。

他们认为传统建筑是他们的文化遗产,代表了傣族民俗和精神文化。

他们尽力保留传统建筑的原貌,不轻易进行改造和拆除。

在一些重要的节日和庆典活动中,他们还会在传统建筑上进行装饰,使其更加美观和壮观。

傣族人民还会将传统建筑作为旅游资源,吸引更多的游客前来参观和了解傣族的文化。

傣族竹楼简介全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:傣族是中国少数民族之一,分布在云南、西双版纳、缅甸等地。

傣族以其独特的文化和建筑风格闻名于世,其中的竹楼更是成为傣族文化的一大象征。

傣族竹楼是傣族传统民居建筑,采用竹子为主要建筑材料,具有独特的民族特色和生态环保的特点。

傣族竹楼通常建在水边、山腰等风景秀丽的地方,是傣族人民生活的主要场所。

傣族竹楼的建筑结构简单而稳固,多为一层或两层,屋顶呈斜坡状,有利于雨水的排放。

竹楼檐上常挂着五彩的风铃,随风摇曳,唱着悦耳的歌谣。

傣族竹楼内部布局合理,主要包括客厅、卧室、厨房等功能区域。

客厅是家庭聚会、待客的场所,通常摆放着竹编家具、花瓶、香炉等装饰品。

卧室是主人休息的地方,床铺和被褥都选用竹制品,给人一种清新、舒适的感觉。

厨房是家庭烹饪的地方,灶台、锅碗瓢盆等厨具都是精心制作的竹制品。

傣族竹楼的建造技艺源远流长,经过数代傣族人的传承和发展,形成了独特的建筑风格。

傣族竹楼采用纯天然的竹子为主要建筑材料,经过特殊处理和加工,具有较高的抗压、抗撕裂、抗虫蛀等特性,可以经受多年的风吹雨打而不受损坏,具有很高的使用价值和观赏价值。

傣族竹楼设计巧妙,结构稳固,不仅美观大方,而且环保节能,符合现代人对宜居环境的追求。

傣族竹楼是一种开放式建筑,通风透光效果好,夏天凉爽,冬天温暖,具有良好的保温隔热性能。

竹子具有很高的抑菌消毒能力,有利于家庭成员的健康。

傣族竹楼不仅在建筑技艺上独树一帜,而且在装饰艺术上也有独特的表现。

傣族人善于利用竹子制作各种工艺品,如竹篮、竹编、竹雕等,这些装饰品被悬挂在竹楼内外,增添了浓郁的民族风情,让人感受到傣族文化的深厚底蕴。

傣族竹楼的传统建筑风格一直受到人们的喜爱和赞赏,成为傣族文化的一大亮点。

随着社会经济的发展和城镇化的进程,傣族竹楼逐渐被现代建筑所替代,但是傣族人民对传统文化的珍视和传承意识依然不减,他们将竭尽所能保护和传承傣族竹楼这一宝贵的文化遗产。