中国古代绘画中的长卷式构图特色及典型图例分析

- 格式:docx

- 大小:23.09 KB

- 文档页数:5

100幅中国名画赏析(二)11. 《游春图》/展子虔《游春图》是隋朝画家展子虔创作的绘画作品,绢本、青绿设色,画上有宋徽宗题写的“展子虔游春图”六个字,现存北京故宫博物院绘画馆。

图中展现了水天相接的情形,上有青山叠翠,湖水融融,也有士人策马山径或驻足湖边,还有美丽的仕女泛舟水上,熏风和煦,水面上微波粼粼,岸上桃杏绽开,绿草如茵。

画家用青绿重着山水,用泥金描绘山脚,用赭石填染树干,遥摄全景,人物布局得当,开唐代金碧山水之先河,在早期的山水画中非常具有代表性。

该画是展子虔传世的唯一作品,也是迄今为止存世最古的画卷。

12.《历代帝王图》/阎立本《历代帝王图》又名《列帝图》、《十三帝图》、《古列帝图卷》、《古帝王图》,传为唐代阎立本画作,绢本,设色,现存后人摹本。

画面为横卷是一幅历史人物肖像画。

摹本现藏于美国波士顿博物馆。

此图绢本,设色,纵51.3厘米,横531厘米。

画面从右至左画有十三位帝王形象:前汉昭帝、汉光武帝、魏文帝曹丕、吴主孙权、蜀主刘备、晋武帝司马炎、陈宣帝陈顼、陈文帝陈蒨、陈废帝陈伯宗、陈后主陈叔宝、北周武帝宇文邕、隋文帝杨坚、隋炀帝杨广。

从画像来看,虽仍有程式化的倾向,但在人物个性刻画上表现出很大的进步,不落俗套,而显得个性分明。

《历代帝王图》用重色设色和晕染衣纹的方法,有佛教艺术的影响。

13.《步辇图》(局部)/阎立本《步辇图》是唐朝画家阎立本的名作之一,是中国十大传世名画之一,现藏于故宫博物院。

作品设色典雅绚丽,线条流畅圆劲,构图错落富有变化,为唐代绘画的代表性作品。

具有珍贵的历史和艺术价值(现存画作被认为是宋朝摹本。

)。

公元640年(贞观十四年),吐蕃王松赞干布仰慕大唐文明,派使者禄东赞到长安通聘。

《步辇图》所绘的是禄东赞朝见唐太宗时的场景。

图卷右半是在宫女簇拥下坐在步辇中的唐太宗,左侧三人前为典礼官,中为禄东赞,后为通译者。

唐太宗的形象是全图焦点。

阎立本煞费苦心地加以生动细致的刻画,画中的唐太宗面目俊朗,目光深邃,神情庄重,充分展露出盛唐一代明君的风范与威仪。

聚贤阁装裱培训中心告诉你书画装裱中什么叫长卷,手卷?手卷是一种不能张挂、而是边舒卷边欣赏的书画装裱款式,亦称“长卷”、“卷轴”、“横卷”、“横轴”、“手轴”、“卷子”等。

为横式装裱,是我国古代文化典籍和书画装裱最早出现的一种装潢形式。

在所有的装裱形式中结构最为复杂、装裱难度最大的一种款式。

其主要结构是:前有天头、隔水、引首,中间是作品(画心),与作品两头相连的是隔水,后有拖尾等。

手卷全部卷起时,露在外面的是用仿宋锦制作的包首。

此外,还有米贴(楣杆)、八宝带(扎带)、骨别子、轴片。

天头起装饰和保护画心作用,一般用深色绫绢料镶成,引首是用来题写手卷名称的,一般采用洒金笺,或用仿古笺纸镶成,拖尾用染色或白色宣纸,是留给鉴赏者用来题词的,还可以加粗手卷的轴心,有利于保护画心。

手卷按照其镶接方式分为撞边式手卷、转边式手卷和包(套)边式手卷等形式。

手卷按照其装裱设计品式又分大镶手卷和小镶手卷两种形式。

大镶手卷其引首、画心和拖尾的部分都镶绫框并与天头一起以隔水相连,其格式是:天头——副隔水——隔水——引首——隔水——副隔水——隔水——画心——隔水——副隔水——隔水——拖尾,引首、画心上下都有边。

小镶手卷的格式是:天头——隔水——引首——隔水——画心——隔水——拖尾,引首和画心上下没有边。

北京聚贤阁装裱培训中心一家专业装裱字画,高仿水印书画的老作坊,成立于1984年,主要经营:手绘高仿字画,古字画揭裱修复,传统手工装裱,现代机裱装裱,剪纸、十字绣卷轴裱,配框等。

框类有国画框、油画框、版画框,素描画框、水彩画框,摄影配框、剪纸配框。

装裱亦称“装潢”、“装池”、“裱背”,是我国特有的一种美化和保护书画及碑贴的技术。

装裱也一是门艺术。

俗话说,三分画七分裱,可见装裱之重要。

书画作品一经装裱、便觉神采墨妙而成为完整的作品使人感到赏心悦目。

其方法是先用纸托裱在书画作品的背后,再用绫、绢、纸镶边,及至扶活,然后安装,轴杆或版面。

中国画的空间表现形式分析作者:***来源:《美与时代·中》2021年第08期摘要:东西方艺术观念上的差异,导致彼此绘画构图取法不同。

中国人物画长卷作为一种独特的绘画形式,空间表现更自由,艺术表达更有厚度,能够产生空阔而深远的空间意象。

其虚实留白的处理方法和流动性的空间表达方式,体现了古人在绘画创作中对空间的理解与表现。

关键词:中国画;散点透视;空间;虚实留白一、散点透视东西方的文化差异导致了二者绘画构图取法不同。

西方思维模式基于逻辑性、理性的分析与计算,在绘画方面追求三维的体积感与空间感,再现自然的人、事、物,重于求真写实。

散点透视法,是相对西方的焦点透视而言的。

散点表现在两方面:一是画家的观察和创作,二是观者的观赏与感受。

在创作时,中国画家以多视点观察的方式探究自然进行绘画,在视点的移动和视角的变换过程中,画家可以自如地安排画面的构图和取景。

在画面不受视域影响的前提下,高度提炼所需的物象形象特征,将来自不同空间内的人、景放置于同一个平面之上,通过对虚实关系的协调处理画面空间。

如陈洪绶的《百寿图卷》《西园雅集图》,多视点的观察方式使其心中所“见”已超越了眼之所见,画面在远近深度的表现上借虚实、疏密关系的对比加以实现,超越光线、明暗的物理變化,也超越自然空间形态的认知和体悟。

中国传统绘画散点透视法的运用,无时无刻不体现出画面空间表现的自由性,“三远法”的使用很好地诠释了这一特征。

“三远法”系宋代郭熙于《林泉高致》中提出的,“山有三远:自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远”。

画家将多视野观察下的感受综合绘制在一个画面中,以创造一个新的时空观。

如陈洪绶的《五泄山图轴》(图1),可仰观山巅之高,气势之雄,画面山石峥嵘,古木参天;画中的点景人物独坐其间,与环境形成强烈对比,使观者直观地感受到山的博大与威严,此为典型的“高远”。

又如陈洪绶的《松溪对弈图》(图2),山形复杂多变,蜿蜒曲折,层层叠障,相互掩映,使画面结构如画中的棋局一般错综复杂,意蕴深远。

《江山万里图》及其艺术特征《江山万里图》是中国古代绘画作品中的珍品,这幅画作以其宏大的场面和精湛的绘画技艺,展示了中国古代风景画的艺术魅力。

下面我们来探讨一下《江山万里图》及其艺术特征。

《江山万里图》是一幅具有极高艺术价值的绘画作品,它描绘了中国古代的壮丽山河景色,展现了中国古代画家对大自然的深刻理解和对中国传统文化的深刻感悟。

这幅画作包含了中国古代绘画中的多种表现手法和艺术特征,具有很高的艺术价值和历史价值。

我们来谈谈《江山万里图》的宏大场面。

这幅画作是一幅卷轴式的绘画作品,全幅长达数米,宽度也有一定的尺寸,通过它展现出了中国古代壮丽的山河景色。

在画面中,高山巍峨,江河蜿蜒,树木葱茏,人物活灵活现,整个画面呈现出一派秀丽的自然风光和繁华的人文景象。

观赏这幅作品时,仿佛置身于千里之外的壮美山河之中,感受到了中国古代风景画所传达的宏大气势和旷世情怀。

我们要了解的是《江山万里图》所展现的精湛绘画技艺。

中国古代绘画有着悠久的历史,积累了丰富的绘画技法和表现手法。

《江山万里图》充分展现了中国古代画家的高超绘画技艺和艺术功力。

画家运用了各种绘画笔法和表现技巧,通过精心的构图和对细节的精雕细琢,使得整幅画面充满了生动的气息和细腻的情感。

每一处山水,每一株树木,每一名行人,都经过画家精心描绘,使得整幅画作栩栩如生,令人叹为观止。

我们还要关注《江山万里图》所展现的中国古代山水画的艺术特征。

中国古代山水画是中国绘画史上的一大传统流派,它以描绘山山水水为主题,通过对自然景色的写实描绘和浓缩、提炼的表现手法,传达出中国人对自然的敬仰和对人文的热爱。

《江山万里图》正是中国古代山水画的典范之作,通过它我们可以深刻理解中国古代山水画的艺术特征。

这幅画作不仅在画面中展现出了壮美的山川河流,还融入了诗情画意,通过对中国古代文人墨客的生活场景和精神风貌的描绘,表现出了中国人对自然山水的敬仰和对传统文化的情感表达。

《江山万里图》是中国古代绘画史上的一座珍宝,它以宏大的场面和精湛的绘画技艺,展现了中国古代风景画的艺术魅力。

鉴赏之中国历代绘画长卷•清代(一)鉴赏之中国历代绘画长卷· 清代(一)清代绘画在当时政治、经济、思想和文化等方面的影响下,呈现出特定的时代风貌。

宫廷画在康乾盛世获得了较大发展,可称中国绘画顶峰。

文人画日益呈现崇古和创新两种趋向,民间绘画呈现纷繁的风格和流派。

在清代,宫廷绘画可称中国绘画巅峰。

康熙末年至嘉庆年间,清朝政权巩固、疆域统一、社会安定、经济繁荣,出现了所谓“康乾盛世”,绘画上也呈现隆兴景象。

其内容形式丰富,尤以人物画的成就最为突出。

所绘题材包括帝后及皇家、大臣等上层人物的肖像画,表现宫内生活场面的宫廷生活画,纪录重大历史事件的纪实画,反映农耕经济和文艺作品的风俗画,装饰宫廷用的山水画及花鸟画等。

人物有工笔重彩和白描两种画法,花鸟画也有工笔和没骨两法,山水则宗四王一派,中西合璧的画风尤甚,唯独水墨写意画没有传播。

而清宫绘画因长期不为民众所知,许多顶级画家和高水准作品被历史封存。

现今我们可借助网络平台领略昔日皇家艺术风范,而且也可与唐代、北宋和“明四家”三个辉煌时期的优秀作品作一比较。

同时,因众多清宫绘画所描绘场景宏大,需多名画家共同合作绘制,且在绘制前均有小样经皇帝审核批准,故绘画质量之高,艺术水准之精堪,是前人和民间艺术家所无法比拟的。

清代民间绘画也随时局变迁而异彩纷呈,清初,“四僧”与“金陵八家”成民间画坛主流。

顺治至康熙初年,以王时敏、王鉴、王翚和王原祁为代表的“四王”,受到皇室的重视,居画坛正统地位。

但也有一些画家多少承续明末董其昌衣钵,以摹古为宗旨,缺乏创意。

而活动于江南地区的一批明代遗民画家,则寄情山水,借画抒怀,艺术上具有开拓创新精神。

其中石涛、朱耷、髡残和弘仁“四僧”,前两人是明宗室后裔,后两人为明遗民,以前两人绘画成就最为显着。

以龚贤为首,包括樊圻、高岑、邹□、吴宏、叶欣、谢荪、胡□的“金陵八家”,他们重视师法自然,突破成规,创立新意,且具有清新怡人的意趣。

至清代中期,“扬州八怪”成为画坛时尚。

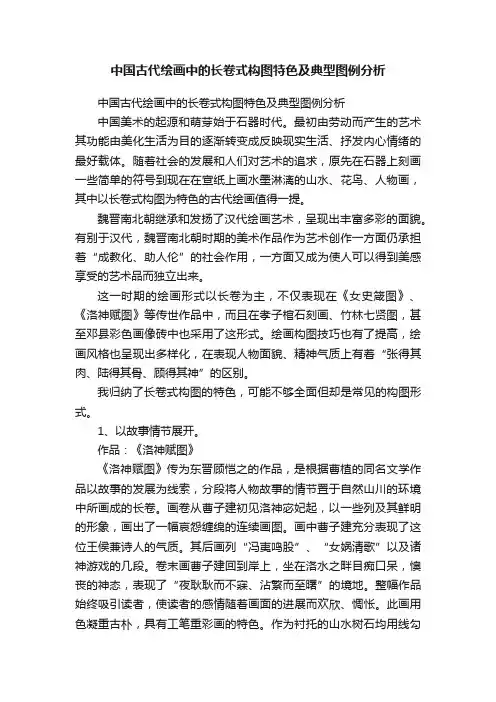

中国古代绘画中的长卷式构图特色及典型图例分析中国古代绘画中的长卷式构图特色及典型图例分析中国美术的起源和萌芽始于石器时代。

最初由劳动而产生的艺术其功能由美化生活为目的逐渐转变成反映现实生活、抒发内心情绪的最好载体。

随着社会的发展和人们对艺术的追求,原先在石器上刻画一些简单的符号到现在在宣纸上画水墨淋漓的山水、花鸟、人物画,其中以长卷式构图为特色的古代绘画值得一提。

魏晋南北朝继承和发扬了汉代绘画艺术,呈现出丰富多彩的面貌。

有别于汉代,魏晋南北朝时期的美术作品作为艺术创作一方面仍承担着“成教化、助人伦”的社会作用,一方面又成为使人可以得到美感享受的艺术品而独立出来。

这一时期的绘画形式以长卷为主,不仅表现在《女史箴图》、《洛神赋图》等传世作品中,而且在孝子棺石刻画、竹林七贤图,甚至邓县彩色画像砖中也采用了这形式。

绘画构图技巧也有了提高,绘画风格也呈现出多样化,在表现人物面貌、精神气质上有着“张得其肉、陆得其骨、顾得其神”的区别。

我归纳了长卷式构图的特色,可能不够全面但却是常见的构图形式。

1、以故事情节展开。

作品:《洛神赋图》《洛神赋图》传为东晋顾恺之的作品,是根据曹植的同名文学作品以故事的发展为线索,分段将人物故事的情节置于自然山川的环境中所画成的长卷。

画卷从曹子建初见洛神宓妃起,以一些列及其鲜明的形象,画出了一幅哀怨缠绵的连续画图。

画中曹子建充分表现了这位王侯兼诗人的气质。

其后画列“冯夷鸣股”、“女娲清歌”以及诸神游戏的几段。

卷末画曹子建回到岸上,坐在洛水之畔目痴口呆,懊丧的神态,表现了“夜耿耿而不寐、沾繁而至曙”的境地。

整幅作品始终吸引读者,使读者的感情随着画面的进展而欢欣、惆怅。

此画用色凝重古朴,具有工笔重彩画的特色。

作为衬托的山水树石均用线勾勒,而无皴擦,与画史所记载的“人大于山,水不容泛”的时代风格相吻合。

2、人物形象分段排列。

作品:A、《职贡图》这幅画是南朝梁萧绎所作,画的是各族进贡者的形象。

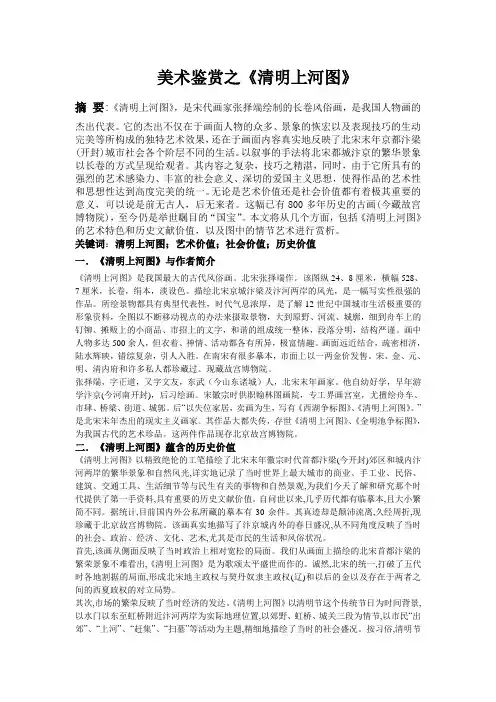

美术鉴赏之《清明上河图》摘要:《清明上河图》,是宋代画家张择端绘制的长卷风俗画,是我国人物画的杰出代表。

它的杰出不仅在于画面人物的众多、景象的恢宏以及表现技巧的生动完美等所构成的独特艺术效果,还在于画面内容真实地反映了北宋末年京都汴梁(开封)城市社会各个阶层不同的生活。

以叙事的手法将北宋都城汴京的繁华景象以长卷的方式呈现给观者。

其内容之复杂,技巧之精湛,同时,由于它所具有的强烈的艺术感染力、丰富的社会意义、深切的爱国主义思想,使得作品的艺术性和思想性达到高度完美的统一。

无论是艺术价值还是社会价值都有着极其重要的意义,可以说是前无古人,后无来者。

这幅已有800多年历史的古画(今藏故宫博物院),至今仍是举世瞩目的“国宝”。

本文将从几个方面,包括《清明上河图》的艺术特色和历史文献价值,以及图中的情节艺术进行赏析。

关键词:清明上河图;艺术价值;社会价值;历史价值一.《清明上河图》与作者简介《清明上河图》是我国最大的古代风俗画。

北宋张择端作。

该图纵24、8厘米,横幅528、7厘米,长卷,绢本,淡设色。

描绘北宋京城汴梁及汴河两岸的风光,是一幅写实性很强的作品。

所绘景物都具有典型代表性,时代气息浓厚,是了解12世纪中国城市生活极重要的形象资料,全图以不断移动视点的办法来摄取景物,大到原野、河流、城廓,细到舟车上的钉铆、摊贩上的小商品、市招上的文字,和谐的组成统一整体,段落分明,结构严谨。

画中人物多达500余人,但衣着、神情、活动都各有所异,极富情趣。

画面远近结合,疏密相济,陆水辉映,错综复杂,引人入胜。

在南宋有很多摹本,市面上以一两金价发售。

宋、金、元、明、清内府和许多私人都珍藏过。

现藏故宫博物院。

张择端,字正道,又字文友,东武(今山东诸城)人,北宋末年画家。

他自幼好学,早年游学汴京(今河南开封),后习绘画。

宋徽宗时供职翰林图画院,专工界画宫室,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

后“以失位家居,卖画为生,写有《西湖争标图》、《清明上河图》。

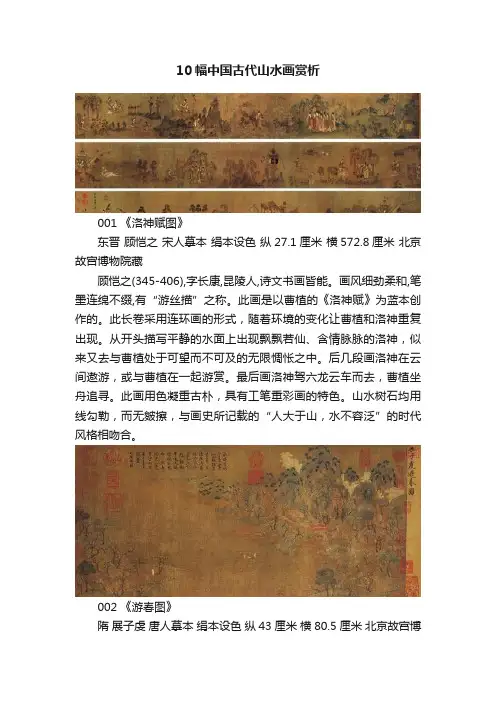

10幅中国古代山水画赏析001 《洛神赋图》东晋顾恺之宋人摹本绢本设色纵27.1厘米横572.8厘米北京故宫博物院藏顾恺之(345-406),字长康,昆陵人,诗文书画皆能。

画风细劲柔和,笔墨连绵不缀,有“游丝描”之称。

此画是以曹植的《洛神赋》为蓝本创作的。

此长卷采用连环画的形式,随着环境的变化让曹植和洛神重复出现。

从开头描写平静的水面上出现飘飘若仙、含情脉脉的洛神,似来又去与曹植处于可望而不可及的无限惆怅之中。

后几段画洛神在云间遨游,或与曹植在一起游赏。

最后画洛神驾六龙云车而去,曹植坐舟追寻。

此画用色凝重古朴,具有工笔重彩画的特色。

山水树石均用线勾勒,而无皴擦,与画史所记载的“人大于山,水不容泛”的时代风格相吻合。

002 《游春图》隋展子虔唐人摹本绢本设色纵43厘米横80.5厘米北京故宫博物院藏展子虔, 渤海(今山东阳信)人。

历北齐、北周、隋三个朝代。

擅长画道释、人物、鞍马、楼阁和山水,创立新意,是一位承前启后、继往开来的绘画大师。

此画描绘达官贵人在风和日丽的春天踏青游乐的情景。

《游春图》的艺术表现手法有两大特点: 一是青绿勾填技法的运用。

山石树林有勾无皴, 填以青绿色为主的厚重色彩,二是在构图上, 脱离了魏晋时期作为人物画背景的“人大于山, 水不容泛”的处理方式, 而变为以山水为主, 人物只作点景出现的独立完整的山水画, 具有与自然景物的空间关系相适应的“远近山水, 咫尺千里”的画面效果。

003 《江帆楼阁图》唐李思训绢本设色纵101.9厘米横54.7厘米台北故宫博物院藏此图表现游春情景, 近景山岭间有长松桃竹掩映,山外江天空阔, 烟水浩淼,意境深远。

整个画面山势起伏, 江天辽阔很有气势。

山石林木以曲折的细笔勾勒, 画树交叉取势, 变化多姿。

山水构图的整体大势与局部“豆马寸人, 须眉毕露”的一丝不苟的精致描写, 统一在一起。

山石着色, 以石青、石绿两种浓重色彩, 显得金碧辉煌。

李思训继承和发扬了展子虔的青绿山水画技法, 已形成“青绿山水”或“金碧山水”。

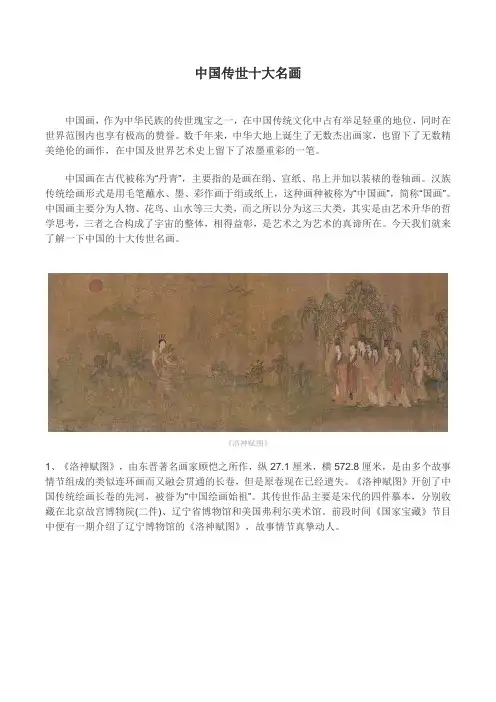

中国传世十大名画中国画,作为中华民族的传世瑰宝之一,在中国传统文化中占有举足轻重的地位,同时在世界范围内也享有极高的赞誉。

数千年来,中华大地上诞生了无数杰出画家,也留下了无数精美绝伦的画作,在中国及世界艺术史上留下了浓墨重彩的一笔。

中国画在古代被称为“丹青”,主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。

汉族传统绘画形式是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上,这种画种被称为“中国画”,简称“国画”。

中国画主要分为人物、花鸟、山水等三大类,而之所以分为这三大类,其实是由艺术升华的哲学思考,三者之合构成了宇宙的整体,相得益彰,是艺术之为艺术的真谛所在。

今天我们就来了解一下中国的十大传世名画。

《洛神赋图》1、《洛神赋图》,由东晋著名画家顾恺之所作,纵27.1厘米,横572.8厘米,是由多个故事情节组成的类似连环画而又融会贯通的长卷,但是原卷现在已经遗失。

《洛神赋图》开创了中国传统绘画长卷的先河,被誉为“中国绘画始祖”。

其传世作品主要是宋代的四件摹本,分别收藏在北京故宫博物院(二件)、辽宁省博物馆和美国弗利尔美术馆。

前段时间《国家宝藏》节目中便有一期介绍了辽宁博物馆的《洛神赋图》,故事情节真挚动人。

2、《步辇图》是唐代著名画家阎立本的名作之一,纵38.5厘米,横129.6厘米,现藏于故宫博物院。

内容反映的是松赞干布迎娶文成公主入藏的事,作品设色典雅绚丽,线条流畅圆劲,构图错落富有变化,为唐代绘画的代表性作品。

具有珍贵的历史和艺术价值。

《唐宫仕女图》3、《唐宫仕女图》描述的是唐代美女众生像,最杰出的包括张萱的《虢国夫人游春图》、《捣练图》和周昉的《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》以及晚唐的《宫乐图》。

主要表现唐代贵族妇女生活情调,成为唐代仕女画的主要艺术特征。

唐代作为封建社会最为辉煌的时代,也是仕女画的繁荣兴盛阶段,那时候的仕女画以其端庄华丽、雍容典雅著称。

《唐宫仕女图》为后世研究唐代贵族社会生活提供了珍贵的佐证材料。

什么是国画长卷?山水长卷艺术特点有哪些?...什么是国画长卷?山水长卷艺术特点有哪些?长卷是中国画装裱体式之一,将字画装裱成长轴一卷,是为长卷,后来成为中国画创作的一种特有的形式体载;长卷在古代也称“手卷”“横卷”,长卷画面连续不断,多是横向展开的,长度视画幅宽度不限,短小的四五米,长的上百米或二三百米。

如《清明上河图》宽只有24.8cm、长528.7cm;《千里江山图》宽51.5cm,长1191.5cm。

长卷因其“长”,画面可容纳的信息量非常之大,表现的内容也非常丰富,与其它绘画形式有较大的区别和独特的艺术魅力。

如果说小品是散文诗,那么长卷就是长篇小说。

长卷的叙事一般是比较宏大的、全景式的,其中场景的转换、结构的衔接、气韵的连贯、节奏的起伏、笔墨的变化、调子的统一等等,都比其它国画形式更为复杂,也更难于驾驭,所以长卷创作是比较复杂的,其难也正在于它的“长”。

国画长卷集中体现了中国画时空游走的艺术特点,画家没有全景式的大局观、高度的艺术概括能力和高超的笔墨表现手段,没有“笼天地于形内,借万物于笔端”的气度,是不可能完成质量上乘的长卷创作的。

张际才1990年代就开始了山水长卷创作,1992年曾与江西画家合作创作了表现革命历史题材的百米国画长卷《赣水苍茫闽山碧》,在北京军博展出,引起美术界和社会强烈反响。

2000年代他在北京先后创作了三卷山水长卷,其中的十米长卷《乡情》就创作于2008年。

在《乡情》这卷作品中,画家各种水、墨、色的写意表现技巧,可以说表现得淋漓尽致,点、线、面,皴、擦、渲、染,从整体到局部构成,气韵通透,峰回路转,气象恢弘,一气呵成,让人感受到中国画特有的那种水墨淋漓和生命气息,传统山水画中那种游动式的时空表现得到了很好的现代呈现,堪称现代山水画经典之作。

文/子语图1-8为张际才十米山水长卷《乡情》局部,图11张际才为收藏朋友签名钤印。

中国十大传世名画,你没见过这么全的高清长卷,建议收藏《中国十大传世名画》是:富春山居图、清明上河图、千里江山图、五牛图、百骏图、汉宫春晓图、韩熙载夜宴图、唐宫仕女图、步辇图、洛神赋图。

《中国十大传世名画》是中国美术史的丰碑,华夏文明的巨著,是流动的历史、无声的乐章;承载着古老东方民族独特的艺术气质;用色彩记录了中华绵延五千年的悠久历史和横亘万里的锦绣河山。

一、元·黄公望《富春山居图》《富春山居图》,纵33厘米,横636.9厘米,纸本,水墨。

始画于至正七年(1347),于至正十年完成。

该画于清代顺治年间曾遭火焚,断为两段,前半卷被另行装裱,重新定名为《剩山图》,现藏浙江省博物馆。

被誉为浙江博物馆'镇馆之宝'。

是元代画坛宗师、'元四家'之首黄公望晚年的杰作,也是中国古代水墨山水画的巅峰之笔,在中国传统山水画中所取得的艺术成就,可谓空前绝后,历代莫及。

元至正七年(公元1348年),黄公望开始创作这卷山水画名作,历时多年方始告竣。

它以长卷的形式,描绘了富春江两岸初秋的秀丽景色,峰峦叠翠,松石挺秀,云山烟树,沙汀村舍,布局疏密有致,变幻无穷,以清润的笔墨、简远的意境,把浩渺连绵的江南山水表现得淋漓尽致,达到了'山川浑厚,草木华滋'的境界。

这卷名画在此后的数百年间流传有绪,历尽沧桑。

从画上题跋看。

此画最初是为无用禅师所作。

一百多年后的明成化年间,为著名画家沈周所得。

至明万历年间,又归大书画家董其昌所有。

但不久就转手为宜兴吴之矩所藏。

吴又传给其子吴洪裕。

吴洪裕特意在家中建富春轩藏之。

吴洪裕爱此画若宝,临终之际,竟想仿唐太宗以《兰亭序》殉葬之例,嘱人将此画投入火中,焚以为殉。

幸得其侄子吴子文眼明手快,以另一卷画易之,将《富春山居图》从火中抢出,才免遭'火殉'。

但画的前段已烧去寸许,从此分为长短两段。

画的后段(长段)从吴家流散后,曾历多人收藏,于清乾隆十一年流入清宫。

《清明上河图》艺术赏析【摘要】《清明上河图》这一不朽杰作,无论从绘画艺术还是从历史角度来看,都具有很高的价值。

原作曾为北宋宣和内府收藏,现藏北京故宫博物院,堪称国之瑰宝,本文将从以下几个方面对《清明上河图》进行赏析。

【关键词】《清明上河图》;绘画;历史《清明上河图》绢本,长528.7 厘米,宽24.8 厘米,是北宋画家张择端的作品,它被誉为中国十大传世名画之一。

《清明上河图》以全景式构图,严谨而精细的笔法描绘了北宋时期都城汴京的繁荣景象和社会生活风貌,是汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。

《清明上河图》有极高的历史研究价值,它真实的记录了北宋汴京的风土人情,在作品中描绘了八百一十五人,各种牲畜六十多匹,木船二十多只,房屋楼阁三十多栋,推车乘轿也有二十多件。

对研究当时的经济、建筑、服装、商业等各个方面都具有极高的史料价值。

笔者将从以下几个方面对《清明上河图》进行赏析。

一、时代的缩影《清明上河图》无论就其本身的艺术价值,还是它所描绘的包罗万象的内容,都代表了那个时代的水准,是那个时代的缩影。

宋代,尤其是北宋,是一个物质文化和精神文化空前发展的历史时期。

宋代城市经济、文化的发展,为当时的绘画艺术开拓了新的创作领域,丰富的市井生活内容成为画家们描绘的新题材。

于是,一支以善画市井居民日常生活,融人物、山水、花鸟于一体的市肆风俗画队伍应运而生,在这支创作队伍中,有北宋著名画家燕文贵、高元亨、王居正、叶仁和南宋著名画家萧照、刘松年、苏汉臣、李嵩、朱锐等,以及一大批佚名的民间画工。

当然,其中最有影响力、最具代表性的画家是张择端,而作品是《清明上河图》。

市肆风俗画反映了当时城市的社会面貌,适应了当时商品经济发展的需要,迎合了新兴市民阶层的审美趣味,因而受到群众欢迎,也逐步得到宫廷统治者的认可和赏识。

我国绘画艺术到了唐代,无论人物、山水、花鸟,都具有了相当高的水平,但表现人物画的题材大都以宗教、皇室、贵族、士大夫、仕女为主,很少反映劳苦大众和社会活动场面。

中国十大名画之六大超长画卷,《清明上河图》竟然是最短一幅展开全文《中国十大传世名画》是中国美术史的丰碑,华夏文明的传承,它们承载着古老东方民族独特的艺术气质,用特殊的方式记录了中华绵延五千年的悠久历史和横亘万里的锦绣河山。

其中有六副巨幅画卷,每部都超过了五米,最长的一幅长达20多米,堪称巨幅、巨著。

大家熟知的长篇画卷《清明上河图》竟然是最短的一幅画。

小编为大家介绍一下这六副史诗巨著。

第六名,《清明上河图》,绢本设色,宽24.8厘米,长528.7厘米,是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品。

作品采用散点透视构图法,记录了北宋汴京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况。

在五米多长的画卷里,共绘了五百多位各色人物,牛、骡、驴等牲畜数十匹,车、轿二十多辆,大小船只二十九艘。

房屋、桥梁、城楼等各有特色,具有很高的历史价值和艺术价值。

第五名,《洛神赋图》,绢本,设色,宽27.1厘米,长572.8厘米,是由多个故事情节组成的类似连环画而又融会贯通的长卷,现已失。

顾恺之将曹植的《洛神赋》中表达的思想完全展现在了画卷上,全画想象丰富,人物生动传神,情感炽热纯洁,画面虚实疏密相间,使人感受到飘逸浪漫、诗意盎然的意境美,达到诗歌与绘画的相互交融统一。

第四名,《富春山居图》,纸本,水墨画,宽33厘米,长636.9厘米。

出自元代四大家之首的黄公望,300多年前被烧成两卷,分别是长约0.5米的《剩山图》和长约6米的《无用师卷》两张作品。

主要以浙江富春江为背景,全图用墨淡雅,山和水的布置疏密得当,墨色浓淡干湿并用,极富于变化。

第三名,《百骏图》,纸本,纵102厘米、横813厘米。

意大利籍清代宫廷画家郎世宁作品,其图共绘有100匹骏马,姿势各异,或立、或奔、或跪、或卧,可谓曲尽骏马之态。

第二名,《千里江山图》,绢本,设色,宽51.5厘米,长1191.5厘米,出自少年天才王希孟之手,为中国北宋青绿山水画作品。

全卷画面上层峰峦叠嶂、逶迤连绵,图中繁复的林木村野、舟船桥梁、楼台殿阁、各种人物布局井然有序。

张择端《清明上河图》赏析《清明上河图》是北宋现实主义的风俗画作品,在中国美术史上的价值和历史地位极高,是“中国十大传世名画之一”。

作品长528.7厘米,宽24.8厘米,绢本,设色,现藏北京故宫博物院;其作者为张择端,也是作者存世仅见的一幅精品。

该作以长卷的作品形式,生动的向世人展示了当时城市生活的面貌。

画家张择端,年轻时曾游学于汀京,对这里的风土人情深有所知,再说他习画后,又嗜作舟车、市桥和城廓之属,所以画中的人和物虽为数繁多,仍披他描写得意态生动,毫发无憾,不愧为希世珍品。

张择端,字正道,东武人。

早年游学汴京,后习绘画,宋徽宗时期供职翰林图画院。

专工中国画中以界笔、直尺划线的技法,用以表现宫室、楼台、屋宇等题材;尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

他的画自成一家,其画作,大都散佚,只有《清明上河图》完好地保存下来了。

北宋以前,中国的人物画主要是以宗教和贵族生活为题材。

张择端虽然是在翰林图画院供职,创作的作品都称为“院体画”或“院画”,但他却把自己的画笔伸向社会各阶层人民的生活之中,创作出描写城乡生活的社会风俗画。

《清明上河图》画了大量各式各样的人物。

而且,张择端对每个人物的动作和神情,都刻画得非常逼真生动。

这充分说明,张择端生活的积累非常丰厚,创作的技巧非常娴熟。

《清明上河图》规模宏大,结构严谨,作品在构图上,采用散点透视,疏密有致,重节奏感和韵律的变化,将繁杂的景物纳入统一的画面,笔墨章法巧妙之极。

从总体来看,它可划分为郊野、汴河和街市三大段。

首段描写城郊农村清明时节的田野景色:疏林薄雾掩映着农舍酒家,阡陌纵横,田亩井然,农民正耕作于田问;几匹驮炭的毛驴缓行于绿荫深处;村头大道上,一队人员肩挑背负,护拥着一骑马者和一乘轿者,轿顶上还插满了杨柳杂花,似名门豪富踏青扫墓归来,正匆匆地向城内进发。

通过环境和人物的点染,对时间、地点和习俗,作了简明的交代,为全图展开了序幕。

中段以拱桥为中心,描绘了汴河两岸繁华而又闲适的景象。

《清明上河图》的构图艺术处理《清明上河图》的构图艺术处理《清明上河图》是北宋画家张择端作的一幅绢本设色长卷,描绘的是北宋都城汴京清明时节的繁华景象。

清明上河是当时的民间风俗,像今天的节日集会。

全图规模宏大,结构严谨,大致分为三个段落:第一段是市郊景色画,第二段是汴河,第三段是城内街市。

先是汴京郊外的景象,农民在田里耕作,有钱人扫墓归来,路上,驮队、挑夫、骑马坐轿者匆匆进城。

接下去是最精彩的部分——汴河。

汴河上的拱桥如一道彩虹,桥上行人如潮,熙熙攘攘,摩肩接踵,桥下舟楫相竞。

许多细小情节刻画得极有情趣,如桥头一匹惊马造成险情,毛驴被惊吓,好奇的人在围观。

接着又描绘汴京的街市。

汴京作为当时政治、经济、文化中心,城中官府衙门、民居宅院、作坊店铺、茶肆酒楼,屋宇错落,林林总总,街上车水马龙,三教九流,应有尽有,百业兴隆,热闹非凡。

画面继之又展开一幅从容的景象,有张有弛,形成有趣的对比和节奏感。

画家通过对汴京城内建筑、商贸、交通、运输几个方面的描绘,再现了北宋都城的繁华和发达。

画中有550余人,各种牲畜60多匹,木船20多只,房屋楼阁30多栋,推车乘轿也有20多件。

如此丰富多彩的内容,为历代古画中所罕见。

画中每个人物、景象、细节,都安排得合情合理,疏密、繁简、动静、聚散等画面关系,处理得恰到好处,达到繁而不杂,多而不乱,充分表现了画家对社会生活的深刻洞察力和高度的艺术修养与表现能力。

《清明上河图》是我们所熟悉的一件伟大的现实主义绘画艺术珍品,它不但为我们提供了北宋大都市的商业、手工业、民俗、建筑、交通工具等丰富的形象资料,具有较强的历史文献价值,而且,作品独特的构图和艺术形象处理也具有极高的艺术研究价值。

画面“构图”是绘画创作中十分重要的因素之一,我国古代绘画理论中常把构图称之为“经营位置”,把构图比作商业的苦心经营,可见中国古代画家对绘画构图因素的重视。

由于中西观念的不同,中国画家和西方画家在绘画创作中对构图的理解和运用就具有了相应的差异,从而也导致了绘画作品这种“时空图式”具有了不同的文化品性和美学特征。

中国古代绘画中的长卷式构图特色及典型图例分析

中国美术的起源和萌芽始于石器时代。

最初由劳动而产生的艺术其功能由美化生活为目的逐渐转变成反映现实生活、抒发内心情绪的最好载体。

随着社会的发展和人们对艺术的追求,原先在石器上刻画一些简单的符号到现在在宣纸上画水墨淋漓的山水、花鸟、人物画,其中以长卷式构图为特色的古代绘画值得一提。

魏晋南北朝继承和发扬了汉代绘画艺术,呈现出丰富多彩的面貌。

有别于汉代,魏晋南北朝时期的美术作品作为艺术创作一方面仍承担着“成教化、助人伦”的社会作用,一方面又成为使人可以得到美感享受的艺术品而独立出来。

这一时期的绘画形式以长卷为主,不仅表现在《女史箴图》、《洛神赋图》等传世作品中,而且在孝子棺石刻画、竹林七贤图,甚至邓县彩色画像砖中也采用了这形式。

绘画构图技巧也有了提高,绘画风格也呈现出多样化,在表现人物面貌、精神气质上有着“张得其肉、陆得其骨、顾得其神”的区别。

我归纳了长卷式构图的特色,可能不够全面但却是常见的构图形式。

1、以故事情节展开。

作品:《洛神赋图》

《洛神赋图》传为东晋顾恺之的作品,是根据曹植的同名文学作品以故事的发展为线索,分段将人物故事的情节置于自然山川的环境中所画成的长卷。

画卷从曹子建初见洛神宓妃起,以一些列及其鲜明的形象,画出了一幅哀怨缠绵的连续画图。

画中曹子建充分表现了这位王侯兼诗人的气质。

其后画列“冯夷鸣股”、“女娲清歌”以及诸神游戏的几段。

卷末画曹子建回到岸上,坐在洛水之畔目痴口呆,懊丧的神态,表现了“夜耿耿而不寐、沾繁而至曙”的境地。

整幅作品始终吸引读者,使读者的感情随着画面的进展而欢欣、惆怅。

此画用色凝重古朴,具有工笔重彩画的特色。

作为衬托的山水树石均用线勾勒,而无皴擦,与画史所记载的“人大于山,水不容泛”的时代风格相吻合。

2、人物形象分段排列。

作品:A、《职贡图》

这幅画是南朝梁萧绎所作,画的是各族进贡者的形象。

该画颇有特点,全部人物均为左向半侧面,采用这个角度有利于表现各族番人相貌的整体特征,再加上服饰、动作、面部表情等细节的刻画,人物的名族特点及性格情态跃然绢上。

人物性格也各有不同,西北人的好爽、质朴,南方人的机敏、活泼。

这些性格和情态都统一在进贡时的谦卑之中,这是该画的艺术表现最为成功之处。

B、《挥扇仕女图》

此画为唐代周昉所作主要表现贵族阶层的生活。

《挥扇仕女图》被认为是他的代表作。

此一长卷描绘了宫中嫔妃生活的哀怨,深刻揭示了人物的心理特征。

画卷通过几组人物卷面计13人,非常生动地刻画了宫廷中贵妇人的日常生活。

全幅以横向排列的形式展示了人物的各种活动:执扇慵坐、解囊抽琴、对镜理妆、绣案做工、挥扇闲憩等。

作者注意画面横向疏密、松紧的韵律变化,纵向高低错落的层次变化,从而使得画面结构井然有序,并避免了构图上的单调呆板。

画面构图简洁,不着背景,不同人物以相关的活动自成段落,各段之间又互为关联,形成一个整体。

图中色彩丰富,以红色为主,兼有青、灰、紫、绿等各色。

冷暖色调相互映衬,显现出人物肌肤的细嫩和衣料的华贵。

用笔古拙方劲,衣纹线条近铁线描,圆润秀劲,富有力度和柔韧性。

C、《簪花仕女图》

此画同为周昉所作。

《簪花仕女图》描绘了簪花仕女五人,执扇女侍一人,点缀在人物中间有狷儿狗两只,白鹤一只,画左以湖石,辛夷花树一株最后结束。

仕女发式都梳作高耸云髻,蓬松薄鬓。

前额发髻上簪步摇首饰花六至十一束不等,眉间都贴金花子。

着透体博袖敞领宽肥外衣,内着腰身直束至半凶际的曳地长裙。

左数第二簪球花仕女颈下环有造型宽大的金项圈。

全图的构图采取平铺列绘的方式,人物的描法以游丝描为主,行笔轻细柔媚,匀力平和,卷首与卷尾中的仕女均作回首顾盼宠物的姿态,将通卷的人物活动收拢归一,成为一个完整的画卷。

3、独立成章

作品:A、《女史箴图》

此画为东晋顾恺之之作。

全图依晋张华所作《女史箴》一文创作而成。

“箴”为古代一种格言形式的文体。

“女史”是古代官名,多由有学问并擅书写的妇女担任。

全图共九段,每段有题词并有独立的构思及表现内容,内容主要是教育宫中妇女如何为人的一些封建道德规范。

全图格调高古,反映了我国绘画发展到魏晋时代在题材、构思、造型及手法上的基本特征。

特别是顾恺之将自战国以来的“高古游丝描”发展到完美无缺的境地。

此图被公认为最接近顾恺之原作风貌的早期摹本。

也是我国尚能见到的最专业画家的作品之一。

B、《五牛图》

此画为唐韩滉之作。

据《唐朝名画录》、《历代名画记》及《画鉴》记载,韩滉“能图田家风俗人物水牛”,以“牛羊最佳”,而“牛图是其所长”。

《五牛图》为纸本着色画卷。

它以传神之笔,描绘了独立成章的五头牛,或缓步跛行,或低头吃草,或纵首,或回头舔舌,或翘首而驰,从不同的角度表现了牛的生活形态和习性,造型生动,形貌真切。

在章法笔墨上,布局求变化,状貌以形取神,且笔墨简劲,着色自然。

《五牛图》整幅作品只有小树一株,别无他物陪衬,但由于作为主题的五头牛被刻画得神奇磊落,所以洋溢着浓厚的农村气息,这就是韩滉《五牛图》绝妙之处。

魏晋南北朝除了出现以长卷为主的绘画形式,还是山水画和花鸟画的萌芽时期。

从文献著录中可以了解到有单纯描绘花鸟作品和专工的画家,但至今尚无资料证实已经形成独立的花鸟画,花鸟画当时只是处于孕育阶段,发展要晚于山水画。

而有关于山水画的著录。

著述则较多,山水画的发展和当时玄学思想的盛行、玄学之士标榜隐逸有关。

唐张彦远《历代名画记》称:“其画山水,则群峰之势,若钿饰犀栉,或水不容泛,或人大于山,率皆附以树石,映带其地,列植之状,则若伸臂布指。

……多栖梧苑柳。

”

下面是我列举的长卷山水画构图特色与典型图例。

A、《江干雪霁图》

此画为唐王维所作。

在这幅画中,整个画面都是“笔墨婉丽,气韵高清”,充满了诗一般的气氛和情调。

王维这种“诗中有画,画中有诗”的意境与他灵活采用皴法和设色有关,时或渲淡水墨,时或重加青绿,物象工细,意韵平和。

乃是把诗情和画意的表现方法柔和在一起,创造出一种独特的诗人画风。

这幅画构图自然,山水、树石、人物、屋宇都层次分明。

明朝董其昌的文人画理论,把文人画的内涵,全部具体化于王维,称王维是南宗画之祖。

B、《千里江山图》

此画为中国北宋青绿山水画作品。

中国十大传世名画之一。

作者王希孟,年仅18岁时用时半年完成了这一作品。

大约这幅作品完成后一二年就去世了。

该作品大青绿着色,于单纯统一的蓝绿色调中求变化。

染天染水,所画重峦叠嶂,奔腾起伏,绵延千里;又是江湖水泽,烟波浩渺,一碧万顷,气势雄浑壮阔,其间布置丰富,有渔村、野市、水榭、长桥,还有众多人物活动,众物皆合比例、透视,布置合理。

整幅构图严密,疏落有致,设色绚烂。

构图上充分运用“平远”、“高远”、“深远”的结合,展现了大自然的鬼斧神工,充分体现了宋代画院青绿一体,精密不苟,严格遵守格法的画风。

C、《清明上河图》

此画为宋张择端所作。

《清明上河图》是我国12世纪初期一幅杰出的风俗画。

该作品描绘的是北宋都城汴梁清明时节繁盛热闹的城乡、街市、水道间的形形色色。

作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画面中,画中人物1000多,衣着不同,神情各异,其间穿插各种活动,注重戏剧性,构图疏密有致,注重节奏感和韵律的变化,笔墨章法都很巧妙。

全图分为三个段落。

从《清明上河图》中可以看到几个非常鲜明的艺术特色:

内容丰富。

《清明上河图》在表现手法上,以不断移动视点的办法,即“散点透视法”来摄取所需的景象。

大到广阔的原野、浩瀚的河流、高耸的城郭,细到舟车上的钉铆、摊贩上的小商品、市招上的文字,和谐地组织成统一整体。

结构严谨,繁而不乱,长而不冗,段落分明。

画中每个人物、景象、细节,都安排得合情合理,疏密、繁简、动静、聚散等画面关系,处理得恰到好处,达到繁而不杂,多而不乱。

充分表现了画家对社会生活的深刻洞察力和高度的画面组织和控制能力。

在技法上,大手笔与精细的手笔相结合,善于选择那些既具有形象性和富于诗情画意,又具本质特征的事物、场面及情节加以表现。

十分细致入微的观察生活,刻划每一位人物、道具。

车马船只面面俱到,谨小而不失全貌,不失其势。

比如船只上的物件、钉铆方式,甚至结绳系扣都交待得一清二楚,令人叹为观止。

以上都是我对古代绘画中的长卷式构图特色及图例的举例分析。

长卷式构图是中国古代绘画构图形式之一,它通过独特的视觉艺术表现手法,巧妙的将时间引入到空间艺术的建构中,形成了它独特的艺术特点。