第9课_清末新政

- 格式:ppt

- 大小:482.00 KB

- 文档页数:19

一.教学目标:1.知识与技能:知道:“预约变法”上谕,清政府新政措施,五大臣出洋考察,清廷预备立宪,《钦定宪法大纲》,皇族内阁了解:清末新政与百日维新的主要措施,比较两者之异同。

2.过程与方法:从清末新政的举措与过程,剖析其实质与必然结果。

比较清政府先后推行洋务运动和清末新政的背景与目的。

比较清末《钦定宪法大纲》与英国《权利法案》对君权的界定。

3.情感态度与价值观:清末新政是清政府迫于形势,为巩固统治而推行的又一次自救运动。

新政的措施在一定程度上促进了资本主义的发展,取得了相应的成效,有利于中国近代化的进程。

“预备立宪”的有名无实和“皇族内阁”的政治骗局,暴露了清政府假宪政真集权的真面目,从而使它大失民心,不可避免走向穷途末路。

二.教学要点:重点:清末新政的主要内容及其历史影响。

难点:清末新政预备立宪阶段的假立宪、真集权。

三.教学过程:学习导论:1.国旗简介:黄龙旗-十八星旗-五色旗-中华帝国旗-青天白日旗满地红旗-锤子镰刀旗-四色旗-五星红旗学习导论:2.光绪帝的3次改革:同光新政—百日新政—光宣新政强调:清末新政名称:维新新政-辛丑新政-光宣新政清末新政时间:①1901年-1905年;②1901年-1911年。

学习导论:两大主题:①“清末新政”;②立宪骗局一.重点探究:1.清末新政开始的标志西太后颁布“预约变法”上谕(1901年)——开始标志(观图)资料:“世有万古不易之常经,无一成不变之法治。

……总之,法令必更,锢习必破,欲求振作,当议更张。

著(内外臣工)各就现在情形,参酌中西政要,举凡朝章国故、吏治民生、学校科举、军政财政,各举所知,各抒所见,通限两个月,详悉条议以闻。

”——西太后“预约变法”上谕一.重点探究:2.清末新政的原因①经历义和团的震荡和八国联军的打击,请政府再也无法照旧统治下去了。

(观图)资料:“连日奔走,又不得饮食,既冷且饿。

途中口渴,命太监取水,有井矣而无汲器,或井内浮有人头,不得已,采秫枇(shupi,甜高粱)秆与皇帝共嚼,略得浆汁,既以解渴。

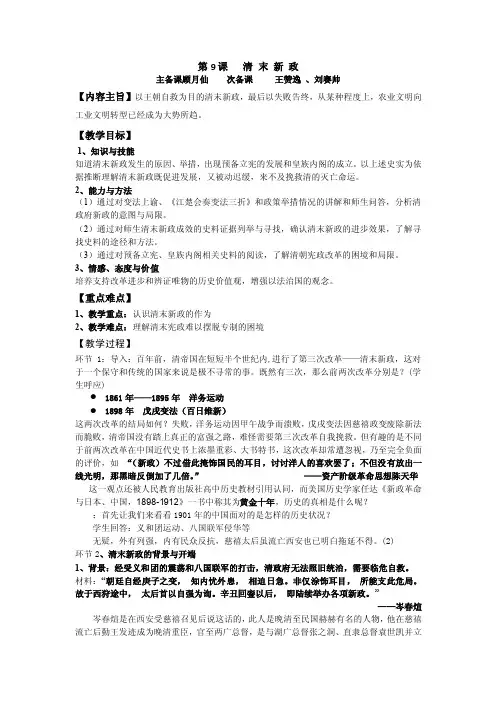

第9课清末新政主备课顾月仙次备课王赞逸、刘赛帅【内容主旨】以王朝自救为目的清末新政,最后以失败告终,从某种程度上,农业文明向工业文明转型已经成为大势所趋。

【教学目标】1、知识与技能知道清末新政发生的原因、举措,出现预备立宪的发展和皇族内阁的成立。

以上述史实为依据推断理解清末新政既促进发展,又被动迟缓,来不及挽救清的灭亡命运。

2、能力与方法(1)通过对变法上谕、《江楚会奏变法三折》和政策举措情况的讲解和师生问答,分析清政府新政的意图与局限。

(2)通过对师生清末新政成效的史料证据列举与寻找,确认清末新政的进步效果,了解寻找史料的途径和方法。

(3)通过对预备立宪、皇族内阁相关史料的阅读,了解清朝宪政改革的困境和局限。

3、情感、态度与价值培养支持改革进步和辨证唯物的历史价值观,增强以法治国的观念。

【重点难点】1、教学重点:认识清末新政的作为2、教学难点:理解清末宪政难以摆脱专制的困境【教学过程】环节1:导入:百年前,清帝国在短短半个世纪内,进行了第三次改革——清末新政,这对于一个保守和传统的国家来说是极不寻常的事。

既然有三次,那么前两次改革分别是?(学生呼应)●1861年——1895年洋务运动●1898年戊戌变法(百日维新)这两次改革的结局如何?失败,洋务运动因甲午战争而溃败,戊戌变法因慈禧政变废除新法而脆败,清帝国没有踏上真正的富强之路,难怪需要第三次改革自我挽救。

但有趣的是不同于前两次改革在中国近代史书上浓墨重彩、大书特书,这次改革却常遭忽视,乃至完全负面的评价,如“(新政)不过借此掩饰国民的耳目,讨讨洋人的喜欢罢了;不但没有放出一线光明,那黑暗反倒加了几倍。

”——资产阶级革命思想陈天华这一观点还被人民教育出版社高中历史教材引用认同,而美国历史学家任达《新政革命与日本、中国,1898-1912》一书中称其为黄金十年,历史的真相是什么呢?:首先让我们来看看1901年的中国面对的是怎样的历史状况?学生回答:义和团运动、八国联军侵华等无疑,外有列强,内有民众反抗,慈禧太后虽流亡西安也已明白拖延不得。

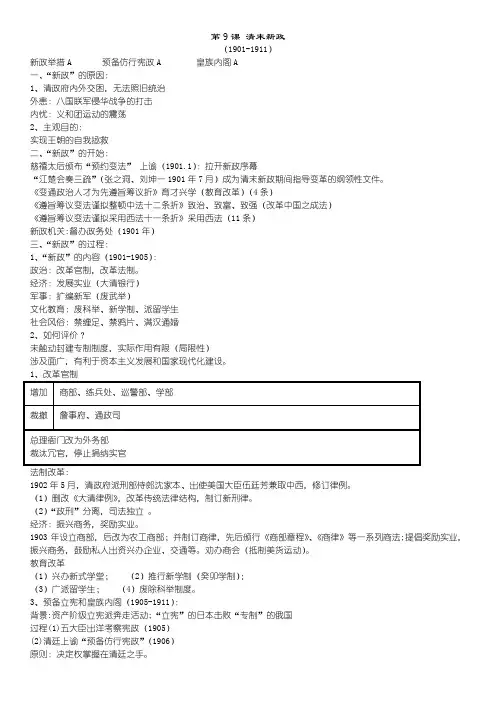

第9课清末新政(1901-1911)新政举措A 预备仿行宪政A 皇族内阁A一、“新政”的原因:1、清政府内外交困,无法照旧统治外患:八国联军侵华战争的打击内忧:义和团运动的震荡2、主观目的:实现王朝的自我拯救二、“新政”的开始:慈禧太后颁布“预约变法”上谕(1901.1):拉开新政序幕“江楚会奏三疏”(张之洞、刘坤一1901年7月)成为清末新政期间指导变革的纲领性文件。

《变通政治人才为先遵旨筹议折》育才兴学(教育改革)(4条)《遵旨筹议变法谨拟整顿中法十二条折》致治、致富、致强(改革中国之成法)《遵旨筹议变法谨拟采用西法十一条折》采用西法(11条)新政机关:督办政务处(1901年)三、“新政”的过程:1、“新政”的内容(1901-1905):政治:改革官制,改革法制。

经济:发展实业(大清银行)军事:扩编新军(废武举)文化教育:废科举、新学制、派留学生社会风俗:禁缠足、禁鸦片、满汉通婚2、如何评价?未触动封建专制制度,实际作用有限(局限性)涉及面广,有利于资本主义发展和国家现代化建设。

1、改革官制增加商部、练兵处、巡警部、学部裁撤詹事府、通政司总理衙门改为外务部裁汰冗官,停止捐纳实官法制改革:1902年5月,清政府派刑部侍郎沈家本、出使美国大臣伍廷芳兼取中西,修订律例。

(1)删改《大清律例》,改革传统法律结构,制订新刑律。

(2)“政刑”分离,司法独立。

经济:振兴商务,奖励实业。

1903年设立商部,后改为农工商部;并制订商律,先后颁行《商部章程》、《商律》等一系列商法;提倡奖励实业,振兴商务,鼓励私人出资兴办企业、交通等。

劝办商会(抵制美货运动)。

教育改革(1)兴办新式学堂;(2)推行新学制(癸卯学制);(3)广派留学生;(4)废除科举制度。

3、预备立宪和皇族内阁(1905-1911):背景:资产阶级立宪派奔走活动;“立宪”的日本击败“专制”的俄国过程(1)五大臣出洋考察宪政(1905)(2)清廷上谕“预备仿行宪政”(1906)原则:决定权掌握在清廷之手。

第9课 清末新政知识结构:概念诠释:1.清末“新政”的背景与评价1901年1月29日(光绪二十六年十二月初十),清政府颁发上谕,命各省督抚及政府大员议奏,“举凡朝章国政、吏治民生、学校科举、军制、财政,当兴当革当省当并,如何而国势始兴,如何而人才始盛,如何而度支始裕,如何而武备始精。

”此后十年间,推行的一系列政治、经济、文化、军事措施。

当时习惯称为“新政”。

它的历史背景是:(1)义和团运动后,帝国主义列强采用扶植清政府“以华治华”的策略,要求清政府改变它的无能状态;清政府也企图以此取得列强对它的支持。

(2)清政府自感面临统治危机,需要加强本身统治能力。

(3)《辛丑条约》签订后,全国人民对清政府的不满和反抗日益发展,清政府需要采取对策。

(4)清朝统治集团中,在义和团运动后顽固派失势,洋务派占据上风。

清末“新政”是清政府在义和团运动后为维护其封建统治,迫于国内外形势而采取的措施。

因此,它不可能是一次有成效的改革。

不过在当时民主革命高涨的条件下,其中一些措施在客观上对传播文化和民主革命思想,对发展工商业起了一定作用。

而有些措施则激起人民反抗,扩大了清政府与汉族官僚之间的矛盾,客观上促进了辛亥革命的到来。

2.清末的新军新军是清朝末年组建的近代化陆军。

1895年,由胡燏芬募集5000人,编为10营,号为“定武军”,由德国教官用西法训练,以新式枪炮装备,初驻天津马厂,后移屯天津小站。

旋由袁世凯接办,扩充为7000人,改称“新建陆军”。

同时,署两江总督张之洞也在江苏编练“自强军”两千余人。

1901年,袁世凯任直隶总督、北洋大臣后,逐步将新建陆军扩充为六镇(师),人称“北洋六镇”。

1903年,清政府以推行“新政”的名义,设立练兵处,由奕劻任总理。

袁世凯为会办,掌握实权。

而后由练兵处制定陆军军制,各省设督练公所,新军编练推广到全国,计划全国编练36镇,每镇包括步、马、炮、工程、辎重等兵种,编制为12512人。

采取募兵制,应募士兵在年龄、体格、文化程度等方面有较严格的规定。

第九课、清末新政实习教师蒋妍一、教学目标1、知识与技能:(1)知道“预约变法”上谕、清政府推行新政、五大臣出洋考察、清廷预备立宪、《钦定宪法大纲》、皇族内阁。

(2)了解清末新政与百日维新的主要措施,比较两者之异同。

2、过程与方法(1)从清末新政的举措与过程,剖析其实质与必然结果。

(2)比较《钦定宪法大纲》与英国《权利法案》对君权的界定。

3、情感态度价值观(1)清末新政是清政府迫于形势,为巩固统治而推行的又一次自救运动。

新政的措施在一定程度上促进了资本主义的发展,取得了相应的成效,有利于中国现代化的进程。

(2)“预备立宪”的有名无实和“皇族内阁”的政治骗局,暴露了清政府假立宪、真集权的真面目,从而使它大失民心,不可避免的走向穷途末路。

二、教学重点与难点1、教学重点:清末新政的主要内容及历史影响2、教学难点:清末新政失败的原因三、教学过程1、导入新课:(1)同学们,让我们先来看一段材料,这是1901年慈禧太后以光绪帝的名义颁布的“预约变法”上谕。

●“世有万古不易之常经,无一成不变之治法…”盖不易者,三纲五常,昭然如日星之照世,而可变者,令甲令乙,不妨如琴瑟之改弦…●“总之,法令不更,锢习不破,欲求振作,当议更张。

著军机大臣、大学士、六部九卿、出使各国大臣、各省督抚,……各举所知,各抒己见……”——1901年1月29日“预约变法”上谕材料中提到“无一成不变之治法……欲求振作,当议更张”等等说法,同学们,请大家思考一下,为什么1898年慈禧她发动了戊戌政变,镇压了维新变法运动,但是时隔三年,她的态度会发生巨大变化,决定“预约变法”,推行新政呢?要回答这个问题,我们今天就要来学习第九课,清末新政,具体来了解清政府这一次改革的原因经过以及结果和影响。

(2)变法上谕颁布的背景:1900年前后,清政府的统治面临的不仅有外患更有内忧。

●从外患方面来看,同学们,之前我们有讲到过在第二次鸦片战争期间,清政府同现在一样,内有太平天国起义,外遭英法联军的进攻,面临前所未有的困境。

第9课清末新政教案第一篇:第9课清末新政教案一、教学目标1、史实:“预约变法”上谕新政措施五大臣出洋考察清廷预备立宪《钦定宪法大纲》皇族内阁2、史能:(1)比较辨异:清末新政与百日维新的措施之异同。

清末《钦定宪法大纲》与美国1689年《权利法案》对君权界定的差异。

(2)归纳整理:清政府先后推行洋务运动和清末新政的背景与目的。

(3)分析理解:从清末新政的举措与过程剖析其实质与必然结果。

3、史识:(1)清末新政是清政府迫于形势,为巩固统治而推行的又一次自救运动。

新政的措施在一定程度上促进了资本主义的发展,取得了相应的成效,有利于中国近代化的进程。

(2)“预备立宪”的有名无实和“皇族内阁”的政治骗局,暴露了清政府假宪政真集权的真面目,从而使它大失民心,不可避免走向穷途末路。

二、教学要点1、重点:清末新政的主要内容及其历史影响。

2、难点:如何合理评价新政措施及其作用。

三、教学过程导入:“庚子国变”指何历史事件?“庚子赔款”又是怎么回事?“庚子国变”:八国联军侵华,签定《辛丑条约》庚子赔款:发生时间: 1901年—1925年所属年代: 清代发生地点: 上海北京中国清政府偿付八国联军侵华的赔款。

庚子年(1900)八国联军侵华,清政府与德﹑法﹑俄﹑英﹑美﹑日等11国驻华公使,于1901年9月7日在北京签订了《辛丑条约》。

其中第六款规定,赔偿各国关平银4.5亿两,年息4厘,分39年还清,本息合计982238150两,以关税﹑常关税和盐税作抵押,通商口岸的常关也归海关管理。

这项巨额赔款使中国社会经济进一步半殖民地化。

各国的分配率以俄国最多,计28.97%,德20.02%,法15.75%,英11.25%,日7.73%,美7.32%,意5.91%,比1.89%,其余都不足1%。

还本付息定在上海办理,先由汇丰﹑德华﹑道胜﹑汇理﹑正金五银行经收。

次年美国花旗银行在上海设行,参加组成银行委员会,所收本息摊交各国所定银行。

清政府以关税收入仅能抵偿旧借外债,为筹还赔款计,将年额2121万余两摊派各省﹑关,从而引起田赋﹑丁漕﹑粮捐﹑契税﹑当税﹑盐斤加价﹑关税﹑厘金﹑统税和各种苛捐杂税的不断增加。