高中历史 第二单元 中华民族的觉醒与抗争 第9课《清末新政》4 华东师大版第五册

- 格式:ppt

- 大小:5.97 MB

- 文档页数:16

第9课清末新政【教学立意】经历义和团的震荡和八国联军的打击,清政府为了挽救危局,实现王朝自救,开始了晚清最后十年的“新政”时期,一个曾经扑杀过变法维新志士的人物在短短3年后,倡言“变法”,像是一种历史的讽刺,而清政府在政治领域改革下的“预备立宪”和“皇族内阁”就恰恰揭露了其假立宪,真集权,维护清政府统治的实质,但是历史的真实就往往存在于矛盾之中,在这种“假维新”之下,又存在着“真改革”。

军事,教育,法律,经济等方面都加速了中国的近代化历程,并且当辛亥革命推翻清王朝的时候,它保留和完善了这一部分的改革成果。

因此,清末新政就是一把双刃剑,清政府渴望通过新政来实现王朝的自救,但是在晚清特殊的社会环境和大众心理面前,新政的许多措施事实上都走向了其目的的反面,非旦未能巩固统治,反而在一定意义上加速了它的灭亡。

这是中国民族在觉醒和抗争道路上,清政府一次沉痛的谢幕,但是它对中国近代社会产生了深远的影响。

【教材分析】从单元的宏观视角来看,本课属于华师大版第五分册第二单元“中华民族的觉醒与抗争”这一专题的内容。

在近代列强的欺侮之下,中国人积极探索救亡图存的救国之路。

1901-1911年的清末新政是晚清历史上的第三次改革运动,也是清政府的最后一次自救运动,它是中国人觉醒的产物,促进了中国近代化的历程。

就本课的知识结构而言,本课分为三幕内容“变法上谕的颁布”“预备立宪”和“皇族内阁”。

主要介绍了清末新政的三个阶段,另外从清末新政实施的举措来看,改革分为非政治领域和政治领域。

清末新政不仅是清朝末期最后十年,行将就木的的改革运动,也是清朝穷途末路之时的自救运动,同时在政治领域内的改革也是一场舍本逐末的自亡之路。

清末新政时期在军事,教育,经济,法律等方面的改革培养了新式的人才,促进了中国社会的近代化,加速了清政府的灭亡。

【学情分析】高三学生的知识储备,历史意识和问题思考能力都较高一高二有了一定的发展,并且通过对历史上的多次改革的学习,对改革运动也有了基本的认识。

华师大版第5册第9课《清末新政》教案一.教学目标:1.知识与技能:知道:“预约变法”上谕,清政府新政措施,五大臣出洋考察,清廷预备立宪,《钦定宪法大纲》,皇族内阁了解:清末新政与百日维新的主要措施,比较两者之异同。

2.过程与方法:从清末新政的举措与过程,剖析其实质与必然结果。

比较清政府先后推行洋务运动和清末新政的背景与目的。

比较清末《钦定宪法大纲》与英国《权利法案》对君权的界定。

3.情感态度与价值观:清末新政是清政府迫于形势,为巩固统治而推行的又一次自救运动。

新政的措施在一定程度上促进了资本主义的发展,取得了相应的成效,有利于近代化的进程。

“预备立宪”的有名无实和“皇族内阁”的政治骗局,暴露了清政府假宪政真集权的真面目,从而使它大失民心,不可避免走向穷途末路。

二.教学要点:重点:清末新政的主要内容及其历史影响。

难点:清末新政预备立宪阶段的假立宪、真集权。

三.教学过程:学习导论:1.国旗简介:黄龙旗-十八星旗-五色旗-中华帝国旗-青天白日旗满地红旗-锤子镰刀旗-四色旗-五星红旗学习导论:2.光绪帝的3次改革:同光新政—百日新政—光宣新政强调:清末新政名称:维新新政-辛丑新政-光宣新政清末新政时间:①1901年-1905年;②1901年-1911年。

学习导论:两大主题:①“清末新政”;②立宪骗局第9课清末新政一.重点探究:1.清末新政开始的标志西太后颁布“预约变法”上谕(1901年)——开始标志(观图)资料:“世有万古不易之常经,无一成不变之法治。

……总之,法令必更,锢习必破,欲求振作,当议更张。

著(内外臣工)各就现在情形,参酌中西政要,举凡朝章国故、吏治民生、学校科举、军政财政,各举所知,各抒所见,通限两个月,详悉条议以闻。

”——西太后“预约变法”上谕一.重点探究:2.清末新政的原因①经历义和团的震荡和八国联军的打击,请政府再也无法照旧统治下去了。

(观图)资料:“连日奔走,又不得饮食,既冷且饿。

途中口渴,命太监取水,有井矣而无汲器,或井内浮有人头,不得已,采秫枇(shupi,甜高粱)秆与皇帝共嚼,略得浆汁,既以解渴。

第二单元中华民族的觉醒与抗争概述本单元涉及50年的历史中一系列重大问题:民族资本主义产生、早期维新思想、甲午战争戊戌变法、义和团运动、八国联军侵华、清末新政、辛亥革命等。

洋务运动是清王朝发起的救亡图存运动,但在甲午战争中被近邻小国日本粉碎了。

民族危机加剧,只学习西方器物已不行,于是学习西方的君主立宪制度,变法派发起了百日维新;而爱国农民打着‘‘扶清灭洋”的大旗,毁灭一切与洋人洋教有关的东西,包括西方的科学‘技术。

但前赴后继,相继失败,中国完全沦为半殖民地半封建社会。

清王朝也感到统治已摇摇欲坠,试图以新政挽回败局,但“假维新”使人民大失所望。

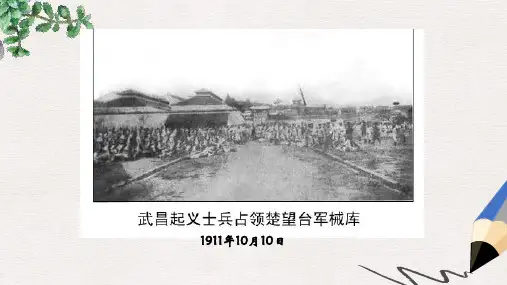

学习西方思想的革命党人孙中山从乱党成为英雄,辛亥革命推翻了清王朝,也推翻了中国2000多年的帝制,从此,民主共和深入人心,中国从传统迈向现代,历史揭开了新篇章。

第5课民族资本主义与早期维新思想[复习要点]1.近代民族资本的产生(1)发昌机器厂:鸦片战争后,外商在通商口岸创办近代企业。

受此影响,1869年,铁匠作坊主方举赞在上海开设发昌机器厂,最早使用车床生产,80年代成为民族企业中规模最大的一家。

(由近代民族工业产生了民族资本主义,是近代中国社会经济的一个重要变化。

)(2)早期民族工业的特点:斗争性:不平等条约保护外国资本在中国享有特权,民族工业在竞争中十分不利。

同时,民族工业还受官府的束缚和压制。

因此,民族资本主义反对外国侵略和本国封建压迫。

妥协性:但由于资金少、规模小、技术弱,民族工业为了生存发展,要寻求外国资本庇护或攀附本国封建官僚势力:,又有较强的依赖性。

2.早期维新思想(1)主要代表:西学传播和洋务发展,出现早期维新思想家,主要有王韬、薛福成、马建忠、郑观应等。

(2)主张:①认为西方富强之本在于“通民情,参民政”,“君民一体,上下同心”,要学习西方社会政治制度。

②要去除对民间资本的限制,全面发展资本主义。

③开设议院,建立君主立宪政体。

④废除八股取士制度。

2019-2020年华师大版高三历史第五册《清末新政》教案知识结构:概念诠释:1.清末“新政”的背景与评价1901年1月29日(光绪二十六年十二月初十),清政府颁发上谕,命各省督抚及政府大员议奏,“举凡朝章国政、吏治民生、学校科举、军制、财政,当兴当革当省当并,如何而国势始兴,如何而人才始盛,如何而度支始裕,如何而武备始精。

”此后十年间,推行的一系列政治、经济、文化、军事措施。

当时习惯称为“新政”。

它的历史背景是:(1)义和团运动后,帝国主义列强采用扶植清政府“以华治华”的策略,要求清政府改变它的无能状态;清政府也企图以此取得列强对它的支持。

(2)清政府自感面临统治危机,需要加强本身统治能力。

(3)《辛丑条约》签订后,全国人民对清政府的不满和反抗日益发展,清政府需要采取对策。

(4)清朝统治集团中,在义和团运动后顽固派失势,洋务派占据上风。

清末“新政”是清政府在义和团运动后为维护其封建统治,迫于国内外形势而采取的措施。

因此,它不可能是一次有成效的改革。

不过在当时民主革命高涨的条件下,其中一些措施在客观上对传播文化和民主革命思想,对发展工商业起了一定作用。

而有些措施则激起人民反抗,扩大了清政府与汉族官僚之间的矛盾,客观上促进了辛亥革命的到来。

2.清末的新军新军是清朝末年组建的近代化陆军。

1895年,由胡燏芬募集5000人,编为10营,号为“定武军”,由德国教官用西法训练,以新式枪炮装备,初驻天津马厂,后移屯天津小站。

旋由袁世凯接办,扩充为7000人,改称“新建陆军”。

同时,署两江总督张之洞也在江苏编练“自强军”两千余人。

1901年,袁世凯任直隶总督、北洋大臣后,逐步将新建陆军扩充为六镇(师),人称“北洋六镇”。

1903年,清政府以推行“新政”的名义,设立练兵处,由奕劻任总理。

袁世凯为会办,掌握实权。

而后由练兵处制定陆军军制,各省设督练公所,新军编练推广到全国,计划全国编练36镇,每镇包括步、马、炮、工程、辎重等兵种,编制为12512人。