四川泸州的风土人情教学文案

- 格式:doc

- 大小:175.50 KB

- 文档页数:14

泸州城市宣传语

泸州是中国四川省的一个历史文化名城,也是中国著名的酒文化之都。

以下是一些泸州的城市宣传语:

1.泸州,酒香四溢之地。

2.万口同声赞泸州,千年酿造名满天下。

3.醉美泸州,酒香沁人心脾。

4.美丽泸州,醉人酒乡。

5.泸州,源远流长的文化名城。

6.探寻古韵泸州,感受巴渝文化气息。

7.泸州,浓郁的山水人文情怀。

8.追寻酒文化,品味泸州风情。

9.泸州,历史与现代完美结合的城市。

10.沉醉在泸州,感悟生命的美好。

以上是一些泸州的城市宣传语,旨在展现泸州独特的文化底蕴、历史背景和自然风光,吸引更多游客到访泸州,体验其独特的魅力。

泸州春节风俗篇一:四川泸州的风土人情初旭泸州古称江阳,地处四川南部边陲,其市区位于沱江、长江交汇处,自公元前135年设江阳郡至今,古老的泸州经历了两千多年漫长的岁月,留下了许多的文物古迹和反帝反封建的可歌可泣的英雄业绩纪念地。

在这块历史悠久,人杰地灵的土地上,也产生了许许多多灿烂、辉煌的民俗文化,它从一个侧面反映了人们的喜怒哀乐和生产生活,是一部活生生的人文历史。

本文以散文的形式,再次聚焦泸州民俗,意在让更多的人感受到泸州深厚的文化底蕴,以便从中挖掘出更多有益于人类发展的东西。

古蔺花灯四川素有天然盆地之称,而四川古蔺便是盆地中的盆地。

走进古蔺,犹如走进世外桃园,深感乡风之纯朴,文化之幽深。

且不说那“四渡赤水”的光辉业绩,空杯留香的古蔺郎酒,单说那古蔺花灯也让人骄傲和激动。

古蔺是花灯的故乡,花灯在乡民中的位置,比起说财神,唱猴戏,更加根深蒂固。

如果从人群中随意拉出一个孩子,给他点上几段花灯调,他就会如数家珍,让你啧啧赞叹不已。

古蔺地处云贵川交界的特殊地理位置,在花灯方面,既有三省的共性,也有自己的个性,深受当地人的喜爱。

然而多少年来,它就像一位迷人的少女,长在深闺人未识,名不见经传,鲜为国人所知。

其实,古蔺花灯起源较早,相传源于唐宋,一直泛流民间,据今已有一千余年的历史了。

逢年过节,请上一班花灯,从晚上六七点到第二天六七点,整整一晚上,热闹非常。

那情趣妙不可言,或幽默,或诙谐,或粗犷,或豪放。

那气势直勾得你情绪昂扬,抑或笑得热泪盈眶。

古蔺花灯程序复杂,除起灯、罢灯外,有“过路灯”、“插灯”之别。

“过路灯”顾名思义,是途中耍灯的一种形式。

“报子”到了“主家”,说“吉利”恭贺新禧。

“先锋”执棍“开路”,若遇主家有决心逗趣,则要“盘灯”,“盘灯”不胜者,不得进主家之门。

进门后要参神,然后“唐二”(男主角)唱些祝贺的段子,引“幺妹”(女主角)上场,用手和纸扇作道具,载歌载舞,其间“打岔老者”(男丑)不时插科打诨,皆大欢喜。

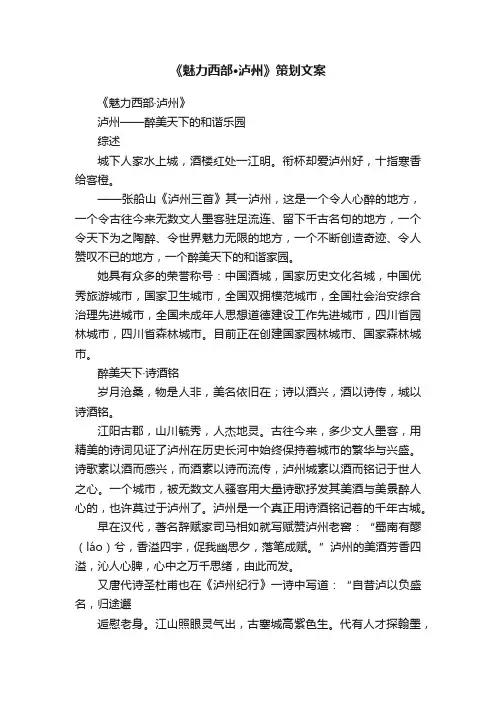

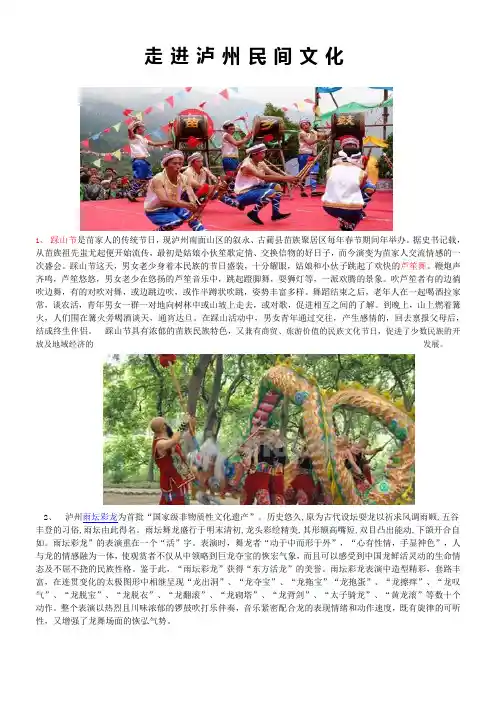

四川泸州的民间文化1、踩山节踩山节是苗家人的传统节日,现泸州南面山区的叙永、古蔺县苗族聚居区每年春节期间年举办。

据史书记载,从苗族祖先蚩尤起便开始流传,最初是姑娘小伙笙歌定情、交换信物的好日子,而今演变为苗家人交流情感的一次盛会。

踩山节这天,男女老少身着本民族的节日盛装,十分耀眼,姑娘和小伙子跳起了欢快的芦笙舞。

鞭炮声齐鸣,芦笙悠悠,男女老少在悠扬的芦笙音乐中,跳起蹬脚舞,耍狮灯等,一派欢腾的景象。

吹芦笙者有的边徜吹边舞,有的对吹对舞,或边跳边吹,或作半蹲状吹跳,姿势丰富多样。

舞蹈结束之后,老年人在一起喝酒拉家常,谈农活,青年男女一群一对地向树林中或山坡上走去,或对歌,促进相互之间的了解。

到晚上,山上燃着篝火,人们围在篝火旁喝酒谈天,通宵达旦。

在踩山活动中,男女青年通过交往,产生感情的,回去禀报父母后,结成终生伴侣。

踩山节具有浓郁的苗族民族特色,又兼有商贸、旅游价值的民族文化节日,促进了少数民族的开放及地域经济的发展。

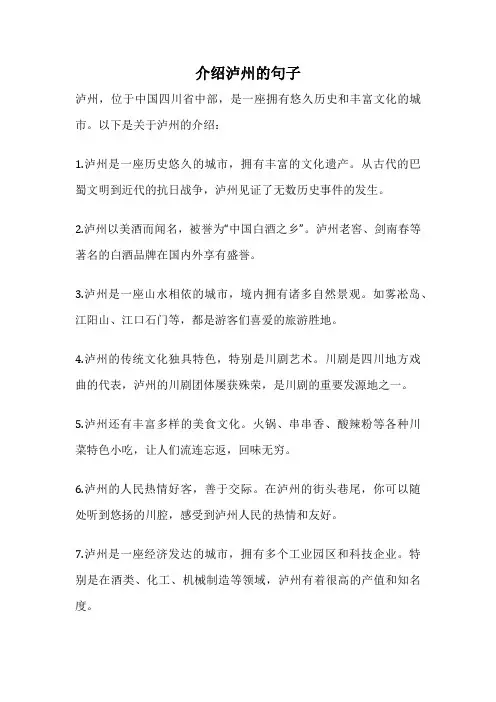

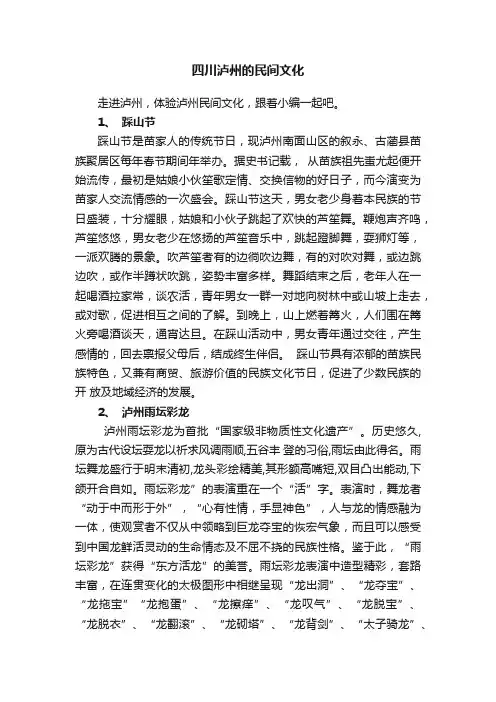

2、泸州雨坛彩龙泸州雨坛彩龙为首批“国家级非物质性文化遗产。

历史悠久,原为古代设坛耍龙以祈求风调雨顺,五谷丰登的习俗,雨坛由此得名。

雨坛舞龙盛行于明末清初,龙头彩绘精美,其形额高嘴短,双目凸出能动,下颌开合自如。

雨坛彩龙的表演重在一个“活字。

表演时,舞龙者“动于中而形于外,“心有性情,手显神色,人与龙的情感融为一体,使观赏者不仅从中领略到巨龙夺宝的恢宏气象,而且可以感受到中国龙鲜活灵动的生命情态及不屈不挠的民族性格。

鉴于此,“雨坛彩龙获得“东方活龙的美誉。

雨坛彩龙表演中造型精彩,套路丰富,在连贯变化的太极图形中相继呈现“龙出洞、“龙夺宝、“龙拖宝“龙抱蛋、“龙擦痒、“龙叹气、“龙脱宝、“龙脱衣、“龙翻滚、“龙砌塔、“龙背剑、“太子骑龙、“黄龙滚等数十个动作。

整个表演以热烈且川味浓郁的锣鼓吹打乐伴奏,音乐紧密配合龙的表现情绪和动作速度,既有旋律的可听性,又增强了龙舞场面的恢弘气势。

据考证,古蔺花灯是中国花灯的发源地,古蔺地处云贵川交界的特殊地理位置,在花灯方面,既有三省的共性,也有自己的个性,深受当地人的喜爱。

泸州土特产之特色小吃——古蔺麻辣鸡古蔺麻辣鸡是古蔺名优特产,泸州名小吃,名声享誉全川,具有百年历史。

现在已经走出川内,在其它省市占住了脚根。

起源始创于解放初期,创始人系四川省古蔺县人聂墩墩。

因古蔺属于四川盆地周边山区,山高坡陡产有优质土鸡,加之当时古蔺人多以体力劳动为主,食品口味偏重,因此聂墩墩以重麻重辣创造出了这道菜品。

这道菜先要以多种中草药熬制的香料将鸡煮熟,要求是内面鸡肉脱骨,但外表形状不变,成金黄色.在食用时,剁成小块,并拌以特制的以麻、辣为主的佐料,一般吃时都是首伴入佐料,隔一、两个小时,等味已经充分融入鸡肉时,就可以上桌食用了。

这道菜尤其是以下白酒,特别是酱香型白酒(如茅台、郎酒)为最佳。

随着时间的推移,现在古蔺麻辣鸡已经由原来的聂墩墩为源头分支出了很多流派。

有以中草药味更浓的,沾着佐料吃的传统改进型麻辣鸡,也有不用中草药香料,只用清水清炖,最后以佐料拌好,码上两三个小时的,后被称作“白砍鸡”,还有在佐料中加入大量鸡汤,将鸡肉用木棒砸出鸡油,再充分浸泡而成的,后被称“棒棒鸡”。

然而不管怎样,麻辣鸡始终是古蔺人招待亲友的必备食品。

古蔺麻辣鸡是四川省泸州市古蔺县的地方小吃,是古蔺人祖祖辈辈研究出来的一种卤制小吃,以鲜香麻辣著称,每当逢年过节古蔺的家家户户就准备一只大鸡公以自家自制卤水卤制然后再加以自己所制作出的特制蘸水然后邀请自家的亲戚一起品尝。

后来有发展出了味道怪异的古蔺椒麻鸡与古蔺麻辣鸡被后人称之为:正中不过麻辣,怪异不过椒麻。

在古蔺县城的大街小巷,到处可见出售麻辣鸡的摊点。

唯“袁老大麻辣鸡”又叫“袁大头麻辣鸡”尤其出名,为古蔺麻辣鸡的正宗。

其特点是选料严格,工艺考究,香气扑鼻,肉质细嫩,皮脆脱骨,咸淡适宜,麻辣得当,凡品尝者均赞不绝口。

喜欢川味的客人来到古蔺,都要品尝一番。

另外孙老五“格篼鸡”别出心裁,以又一种清香麻辣闻名古蔺,是麻辣鸡之又一革命。

制作主料:鸡 1200克调料:花生油 20克香油 4克醋 8克盐 3克白砂糖 5克花椒粉 1克料酒 25克味精 1克姜 10克大葱 10克辣椒(红、尖、干) 10克酱油 8克各适量制作方法 1. 将葱白洗净后纵向剖开,一半切成细末,一半切成段(长3厘米); 2. 姜洗净后,一半切成片,一半切成细末; 3. 干红椒切成丝; 4. 将鸡宰杀煺净毛,开膛取出内脏,用水洗净,剁成均匀的小长方块,放入盆内,加入姜片、葱段、料酒,放入锅内蒸熟取出,码入盆内; 5. 将锅置于旺火上,放入花生油,烧热后放入干椒丝、葱末、姜末炒出香味,加入花椒粉、酱油、白糖、精盐、料酒、醋,烧开后加入味精,盛入小碗内,浇在鸡块上,淋上香油即可。

《魅力西部·泸州》策划文案《魅力西部·泸州》泸州——醉美天下的和谐乐园综述城下人家水上城,酒楼红处一江明。

衔杯却爱泸州好,十指寒香给客橙。

——张船山《泸州三首》其一泸州,这是一个令人心醉的地方,一个令古往今来无数文人墨客驻足流连、留下千古名句的地方,一个令天下为之陶醉、令世界魅力无限的地方,一个不断创造奇迹、令人赞叹不已的地方,一个醉美天下的和谐家园。

她具有众多的荣誉称号:中国酒城,国家历史文化名城,中国优秀旅游城市,国家卫生城市,全国双拥模范城市,全国社会治安综合治理先进城市,全国未成年人思想道德建设工作先进城市,四川省园林城市,四川省森林城市。

目前正在创建国家园林城市、国家森林城市。

醉美天下·诗酒铭岁月沧桑,物是人非,美名依旧在;诗以酒兴,酒以诗传,城以诗酒铭。

江阳古郡,山川毓秀,人杰地灵。

古往今来,多少文人墨客,用精美的诗词见证了泸州在历史长河中始终保持着城市的繁华与兴盛。

诗歌素以酒而感兴,而酒素以诗而流传,泸州城素以酒而铭记于世人之心。

一个城市,被无数文人骚客用大量诗歌抒发其美酒与美景醉人心的,也许莫过于泸州了。

泸州是一个真正用诗酒铭记着的千年古城。

早在汉代,著名辞赋家司马相如就写赋赞泸州老窖:“蜀南有醪(láo)兮,香溢四宇,促我幽思夕,落笔成赋。

”泸州的美酒芳香四溢,沁人心脾,心中之万千思绪,由此而发。

又唐代诗圣杜甫也在《泸州纪行》一诗中写道:“自昔泸以负盛名,归途邂逅慰老身。

江山照眼灵气出,古塞城高紫色生。

代有人才探翰墨,我来系缆结诗情。

三杯入口心自愧,枯口无字谢主人”。

杜甫因为品尝到了久负盛名的泸州老窖,又欣赏到了这座人文荟萃的古城,心中不免欣喜万分,激动不已,因而一时无语以答谢主人。

又宋代大文豪苏轼的《浣溪沙·夜饮》一词,“佳酿飘香自蜀南,且邀明月醉花间,三杯未尽兴尤酣。

”这倾注了苏轼对泸州美酒和泸州古城的几多迷恋之情。

而在对泸州美景和泸州美酒赞誉的诗中影响最大的莫过于清代张船山的《泸州》三首,曰:“城下人家水上城,酒楼红处一江明。

介绍泸州的句子泸州,位于中国四川省中部,是一座拥有悠久历史和丰富文化的城市。

以下是关于泸州的介绍:1.泸州是一座历史悠久的城市,拥有丰富的文化遗产。

从古代的巴蜀文明到近代的抗日战争,泸州见证了无数历史事件的发生。

2.泸州以美酒而闻名,被誉为“中国白酒之乡”。

泸州老窖、剑南春等著名的白酒品牌在国内外享有盛誉。

3.泸州是一座山水相依的城市,境内拥有诸多自然景观。

如雾凇岛、江阳山、江口石门等,都是游客们喜爱的旅游胜地。

4.泸州的传统文化独具特色,特别是川剧艺术。

川剧是四川地方戏曲的代表,泸州的川剧团体屡获殊荣,是川剧的重要发源地之一。

5.泸州还有丰富多样的美食文化。

火锅、串串香、酸辣粉等各种川菜特色小吃,让人们流连忘返,回味无穷。

6.泸州的人民热情好客,善于交际。

在泸州的街头巷尾,你可以随处听到悠扬的川腔,感受到泸州人民的热情和友好。

7.泸州是一座经济发达的城市,拥有多个工业园区和科技企业。

特别是在酒类、化工、机械制造等领域,泸州有着很高的产值和知名度。

8.泸州还是一座教育资源丰富的城市,拥有多所高等院校和科研机构。

这些学校培养了大量的人才,为泸州的发展做出了重要贡献。

9.泸州的交通便利,有着发达的公路和铁路网。

高速公路、高铁以及泸州港等交通设施的建设,使得泸州与周边城市联系更加紧密。

10.泸州的旅游资源丰富,吸引了大量的游客。

不仅有自然景观,还有历史古迹和人文景点,让人们在泸州留下了美好的回忆。

11.泸州的城市发展蓬勃,不仅有现代化的建筑和商业中心,还保留着许多古老的街区和建筑,展示了泸州的历史底蕴。

泸州是一座拥有悠久历史和丰富文化的城市。

它以美酒、自然景观、川剧艺术和美食文化而闻名,并拥有发达的经济和教育资源。

泸州的人民热情好客,城市发展蓬勃,吸引着越来越多的游客和投资者。

无论是历史文化追溯,还是美食体验,都让人们流连忘返。

泸州是一个值得一游的地方,它将给你带来难忘的体验和美好的回忆。

走进泸州民间文化1、踩山节是苗家人的传统节日,现泸州南面山区的叙永、古蔺县苗族聚居区每年春节期间年举办。

据史书记载,从苗族祖先蚩尤起便开始流传,最初是姑娘小伙笙歌定情、交换信物的好日子,而今演变为苗家人交流情感的一次盛会。

踩山节这天,男女老少身着本民族的节日盛装,十分耀眼,姑娘和小伙子跳起了欢快的芦笙舞。

鞭炮声齐鸣,芦笙悠悠,男女老少在悠扬的芦笙音乐中,跳起蹬脚舞,耍狮灯等,一派欢腾的景象。

吹芦笙者有的边徜吹边舞,有的对吹对舞,或边跳边吹,或作半蹲状吹跳,姿势丰富多样。

舞蹈结束之后,老年人在一起喝酒拉家常,谈农活,青年男女一群一对地向树林中或山坡上走去,或对歌,促进相互之间的了解。

到晚上,山上燃着篝火,人们围在篝火旁喝酒谈天,通宵达旦。

在踩山活动中,男女青年通过交往,产生感情的,回去禀报父母后,结成终生伴侣。

踩山节具有浓郁的苗族民族特色,又兼有商贸、旅游价值的民族文化节日,促进了少数民族的开放及地域经济的发展。

2、泸州雨坛彩龙为首批“国家级非物质性文化遗产”。

历史悠久,原为古代设坛耍龙以祈求风调雨顺,五谷丰登的习俗,雨坛由此得名。

雨坛舞龙盛行于明末清初,龙头彩绘精美,其形额高嘴短,双目凸出能动,下颌开合自如。

雨坛彩龙”的表演重在一个“活”字。

表演时,舞龙者“动于中而形于外”,“心有性情,手显神色”,人与龙的情感融为一体,使观赏者不仅从中领略到巨龙夺宝的恢宏气象,而且可以感受到中国龙鲜活灵动的生命情态及不屈不挠的民族性格。

鉴于此,“雨坛彩龙”获得“东方活龙”的美誉。

雨坛彩龙表演中造型精彩,套路丰富,在连贯变化的太极图形中相继呈现“龙出洞”、“龙夺宝”、“龙拖宝”“龙抱蛋”、“龙擦痒”、“龙叹气”、“龙脱宝”、“龙脱衣”、“龙翻滚”、“龙砌塔”、“龙背剑”、“太子骑龙”、“黄龙滚”等数十个动作。

整个表演以热烈且川味浓郁的锣鼓吹打乐伴奏,音乐紧密配合龙的表现情绪和动作速度,既有旋律的可听性,又增强了龙舞场面的恢弘气势。

泸州土特产之酒文化教案——风过泸州带酒香“风过泸州带酒香”,是浓缩酒城文化的佳句。

1983年胡耀邦同志视察泸州时,在泸州城内闻到了扑鼻酒香,随口盛赞:“酒城泸州,果然名不虚传,风过泸州带酒香呀。

”在泸州,白酒博物馆在向人们展示悠久的酿酒历史和文化;偌大的白酒生产园区,车间林立,热气腾腾,运输车辆来来往往,足以证明生产繁忙市场旺销;满耳听到的是酒歌、酒诗、酒礼、酒的故事传说,满目见到的是酒仙、酒画、酒文化的历史传承。

下面要介绍的是泸州的著名特产――泸州老窖。

一、“泸州老窖”名字的由来泸州老窖因产于四川省泸州市而得名。

酒的独特风格的形成与用陈年老窖发酵有极大关系,故加上“老窖”二字。

莫言为国窖1573写下了第一篇酒赋---《中国品味》,成为了首位中国籍诺贝尔文学奖获得者为中国白酒品牌写下的精彩篇章。

二、泸州老窖的历史与发展泸州古称江阳,名副其实的“酒城”。

泸州老窖特曲(大曲)又是泸型酒的代表。

泸州老窖特曲(大曲)的生产始于秦汉,兴于唐宋,盛于明清,传承至今日。

称为“天下第一窖”。

泸酒始于秦汉泸州是我国酿酒历史最悠久的地区之一。

根据泸州地区出土文物考察,泸州酿酒史至少可以追溯到秦汉时期。

在泸州市博物馆陈列室里,有一只当地出土的“陶质饮酒角杯”,国家文物部门鉴定为2000多年前秦汉之际的器物,专供饮酒宾客之用。

1983年泸州市郊出土的第8号汉棺上的“巫术祈祷图”中,高举酒樽的两巫师,再次证明当时泸州不仅酒好,还有了“以酒成礼”的酒文化,也印证了中国酒文化中“无酒不成礼”的“酒道”。

汉代著名词赋家司马相如的《凤求凰》中写道:“蜀南有醪兮,香溢四宇,促吾悠思兮,落笔成赋”。

是因为喝了泸州美酒啊。

泸酒兴于唐宋1999年2月3日,在泸州老窖特曲(大曲)窖池南侧约300米处基建工地发掘一古窖址,挖出一批陶瓷器皿文物,有壶、杯、罐、碗、盘等10多种类酒具200多件,经考古专家考证鉴定,营沟头古窖是一个隋末唐初至五代时期主要生产民间陶瓷的窑址。

四川泸州的民间文化走进泸州,体验泸州民间文化,跟着小编一起吧。

1、踩山节踩山节是苗家人的传统节日,现泸州南面山区的叙永、古蔺县苗族聚居区每年春节期间年举办。

据史书记载,从苗族祖先蚩尤起便开始流传,最初是姑娘小伙笙歌定情、交换信物的好日子,而今演变为苗家人交流情感的一次盛会。

踩山节这天,男女老少身着本民族的节日盛装,十分耀眼,姑娘和小伙子跳起了欢快的芦笙舞。

鞭炮声齐鸣,芦笙悠悠,男女老少在悠扬的芦笙音乐中,跳起蹬脚舞,耍狮灯等,一派欢腾的景象。

吹芦笙者有的边徜吹边舞,有的对吹对舞,或边跳边吹,或作半蹲状吹跳,姿势丰富多样。

舞蹈结束之后,老年人在一起喝酒拉家常,谈农活,青年男女一群一对地向树林中或山坡上走去,或对歌,促进相互之间的了解。

到晚上,山上燃着篝火,人们围在篝火旁喝酒谈天,通宵达旦。

在踩山活动中,男女青年通过交往,产生感情的,回去禀报父母后,结成终生伴侣。

踩山节具有浓郁的苗族民族特色,又兼有商贸、旅游价值的民族文化节日,促进了少数民族的开放及地域经济的发展。

2、泸州雨坛彩龙泸州雨坛彩龙为首批“国家级非物质性文化遗产”。

历史悠久,原为古代设坛耍龙以祈求风调雨顺,五谷丰登的习俗,雨坛由此得名。

雨坛舞龙盛行于明末清初,龙头彩绘精美,其形额高嘴短,双目凸出能动,下颌开合自如。

雨坛彩龙”的表演重在一个“活”字。

表演时,舞龙者“动于中而形于外”,“心有性情,手显神色”,人与龙的情感融为一体,使观赏者不仅从中领略到巨龙夺宝的恢宏气象,而且可以感受到中国龙鲜活灵动的生命情态及不屈不挠的民族性格。

鉴于此,“雨坛彩龙”获得“东方活龙”的美誉。

雨坛彩龙表演中造型精彩,套路丰富,在连贯变化的太极图形中相继呈现“龙出洞”、“龙夺宝”、“龙拖宝”“龙抱蛋”、“龙擦痒”、“龙叹气”、“龙脱宝”、“龙脱衣”、“龙翻滚”、“龙砌塔”、“龙背剑”、“太子骑龙”、“黄龙滚”等数十个动作。

整个表演以热烈且川味浓郁的锣鼓吹打乐伴奏,音乐紧密配合龙的表现情绪和动作速度,既有旋律的可听性,又增强了龙舞场面的恢弘气势。

四川泸州介绍文案

泸州位于中国四川省中南部,是一个拥有悠久历史、文化底蕴深厚、自然风光独特的城市。

它是一座风景如画、物产丰富的城市,被誉为“天府之水韵之城”。

泸州的古迹众多,有古代蜀国的遗址、唐代著名的达川城、宋代的石室、明代的江阳城墙等。

其中最为著名的是中国历史上唯一未遭外敌入侵的城市——江阳古城。

这座古城以其完整的城墙和独特的“天井式”街区,成为了中国“古城保护”的一面旗帜,也是中国传统文化和城市规划的瑰宝之一。

除了古迹,泸州还有着美丽的自然风景。

最有代表性的就是泸州独有的“飞来峡”,一个千姿百态、神秘莫测的峡谷景区。

在这里你可以看到壮观的峡谷景色,听到潺潺流水的声音,还可以品尝到当地的美食和特产。

泸州还是一个美食之城,有着众多的地方特色小吃。

比如酸辣粉、泸州牛肉粉、腊汁肉等等,都是让人食欲大开的美食。

此外,泸州还是产茶之地,这里的茶产量和品质在四川省内是数一数二的。

四川省的旅游业发达,泸州作为四川省的一个重要旅游城市,拥有着得天独厚的自然和人文资源,在旅游上有着极高的潜力,也为游客们提供了许多精彩的旅游体验。

小学三年级综合实践活动《美丽的泸州》活动设计泸州市龙马潭区下大街小学林丹一、活动目标1.初步了解家乡泸州,能用不同的形式介绍家乡泸州。

2.通过活动,感受家乡泸州的美,激发学生热爱家乡泸州的感情。

二、活动准备1.学生准备:和家长一起收集、整理家乡风光图片、特产及其他道具。

2.两名主持人郑姝婷和廖玄浩在活动之前写好活动串词。

3.教师准备:介绍泸州的视频。

三、活动形式及注意事项1.本次活动主要采用学生课前收集资料,课中展、演、说、动手制作等形式进行。

2.注意事项(1)收集整理资料一定要亲自体验并及时,可以寻求家长的帮助。

(2)可以通过上网、翻阅书籍等形式进行收集。

(3)活动中,要注意遵守纪律,制作剪报时注意安全。

(4)制作剪报时还要注意保持清洁卫生。

(5)实施前检查各小组长和教师一起检查孩子们资料的收集、整理情况。

对一些做的好表扬,并在全班展示;对一些需要补充的进行单独指导。

四、活动课时:1课时五、活动主要流程(一)引入活动主题1.播放音乐《谁不俺家乡好》。

2. 两位小主持人谈话,引入主题。

小主持人:听了这段歌曲,让我们想到了我们的家乡泸州也很美,同学们知道吗?泸州这座城市已经有2000多年的历史。

长江和沱江交汇于此,使它成为一座美丽的滨江城市。

泸州是白酒文化的发源地之一,她又被人们称为酒城。

今天就让我们一起来夸夸我们的家乡吧!(二)创设情景,夸家乡。

情景一赏美丽风景小主持人:同学们快来看看吧!1.播放泸州的城市宣传视频,学生活动。

你最想推荐哪些地方?说出你的推荐理由!如:白塔、钟鼓楼等地方。

2.学生汇报,补充。

3.小组内扮演导游和游客,互相推荐。

情景二话丰富特产小主持人:我们泸州不仅有美丽的风景,还有许多好吃的特产,有同学愿意给大家推荐的吗?1.学生展示实物或图片,说出推荐理由。

2.其他学生补充。

3.出示更多泸州特产图,稍作点拨。

情景三发现变化小主持人:好看的、好吃的我们找了那么多!我们来做个游戏吧歇歇!请大家猜猜这些老照片是现在泸州的哪个地方!猜对了有奖!1.出示泸州新老图片3_4组2.学生对比指认,发现变化。

家乡的风俗泸州作文

我的家乡泸州,那可是一个美到让人心醉的地方!

每年过年的时候,那才叫热闹呢!大人们早早地就开始准备年货,我也跟着瞎转悠,心里头那个乐呀!你瞧,街上到处都是红彤彤的灯笼,就像一个个大苹果挂在那儿,难道不美吗?

我家呢,奶奶会忙着做香喷喷的腊肉。

那一块块肉挂在屋檐下,在阳光的照耀下,闪着油光,仿佛在说:“快来吃我呀!”这时候我总会忍不住问奶奶:“奶奶,这肉啥时候能吃呀?”奶奶总是笑着说:“小馋猫,还早着呢!”

到了除夕夜,一家人围坐在一起吃年夜饭。

桌上摆满了各种好吃的,有麻辣鲜香的水煮鱼,那味道,哎呀,光是想想都要流口水啦!还有甜甜的八宝饭,就像生活一样甜甜蜜蜜。

大家一边吃一边说笑,我兴奋地跟爸爸妈妈讲着学校里的趣事,爸爸时不时插上几句,逗得大家哈哈大笑。

这时候我心里想,难道还有比这更幸福的时刻吗?

吃完年夜饭,就该放烟花啦!我和小伙伴们拿着烟花棒,在院子里跑

来跑去,那烟花就像星星一样在我们手中闪烁。

“看我的烟花多漂亮!”“哼,我的比你的还好看!”我们争着比谁的烟花更绚丽,笑声回荡在整个院子里。

正月里,还有舞龙舞狮的表演。

那狮子活灵活现的,一会儿跳起来,一会儿眨眨眼,就好像真的狮子在面前一样。

舞龙的队伍更是威风,长长的龙身在空中飞舞,难道不壮观吗?

泸州还有个特别的风俗,就是喝泸州老窖。

大人们聚在一起,端起酒杯,那脸上洋溢着的笑容,就知道这酒有多香啦!我虽然不能喝,但是闻着那味道,都觉得陶醉。

家乡的风俗啊,就像一首动听的歌,一直在我心里唱着。

它让我感到温暖,让我感到快乐。

我爱我的家乡泸州,爱这里的一切!这里的风俗是我们的宝贝,难道我们不应该好好珍惜吗?。

四川泸州的风土人情第一篇:四川泸州的风土人情初旭泸州古称江阳,地处四川南部边陲,其市区位于沱江、长江交汇处,自公元前135年设江阳郡至今,古老的泸州经历了两千多年漫长的岁月,留下了许多的文物古迹和反帝反封建的可歌可泣的英雄业绩纪念地。

在这块历史悠久,人杰地灵的土地上,也产生了许许多多灿烂、辉煌的民俗文化,它从一个侧面反映了人们的喜怒哀乐和生产生活,是一部活生生的人文历史。

本文以散文的形式,再次聚焦泸州民俗,意在让更多的人感受到泸州深厚的文化底蕴,以便从中挖掘出更多有益于人类发展的东西。

古蔺花灯四川素有天然盆地之称,而四川古蔺便是盆地中的盆地。

走进古蔺,犹如走进世外桃园,深感乡风之纯朴,文化之幽深。

且不说那“四渡赤水”的光辉业绩,空杯留香的古蔺郎酒,单说那古蔺花灯也让人骄傲和激动。

古蔺是花灯的故乡,花灯在乡民中的位置,比起说财神,唱猴戏,更加根深蒂固。

如果从人群中随意拉出一个孩子,给他点上几段花灯调,他就会如数家珍,让你啧啧赞叹不已。

古蔺地处云贵川交界的特殊地理位置,在花灯方面,既有三省的共性,也有自己的个性,深受当地人的喜爱。

然而多少年来,它就像一位迷人的少女,长在深闺人未识,名不见经传,鲜为国人所知。

其实,古蔺花灯起源较早,相传源于唐宋,一直泛流民间,据今已有一千余年的历史了。

逢年过节,请上一班花灯,从晚上六七点到第二天六七点,整整一晚上,热闹非常。

那情趣妙不可言,或幽默,或诙谐,或粗犷,或豪放。

那气势直勾得你情绪昂扬,抑或笑得热泪盈眶。

古蔺花灯程序复杂,除起灯、罢灯外,有“过路灯”、“插灯”之别。

“过路灯”顾名思义,是途中耍灯的一种形式。

“报子”到了“主家”,说“吉利”恭贺新禧。

“先锋”执棍“开路”,若遇主家有决心逗趣,则要“盘灯”,“盘灯”不胜者,不得进主家之门。

进门后要参神,然后“唐二”(男主角)唱些祝贺的段子,引“幺妹”(女主角)上场,用手和纸扇作道具,载歌载舞,其间“打岔老者”(男丑)不时插科打诨,皆大欢喜。

我的家乡四川泸州优秀作文今天为大家隆重介绍,酒城泸州,一座来了就不想走的城市!俗话说四川是天府之国,我的家乡在四川省泸州市,泸州又应当算得天府之国中的一块福地!风光旖旎的泸州市位于四川省东南部川渝黔滇结合部,地处四川盆地南缘与云贵高原的过渡地带长江和沱江汇流处。

地势北低南高。

北部为河谷、低中丘陵,平坝连片,为川渝地段的鱼米之乡。

明代,泸州跻身为全国33个商业都会之一,四川仅成、渝、泸三个城市。

1994年1月,被国务院公布为中国历史文化名城,继后又获“国家卫生城市“、“全国双拥模范城“殊荣,享有“酒城”美誉。

泸州悠久的历史,灿烂的文化,遗存了丰富的文物古迹。

全市有各级文物保护单位164处,其中国家级2处,省级10处,泸州大曲明代窖池、龙脑桥、报恩塔、春秋祠、护国岩、龙透关、玉蟾山摩崖造像、合江汉代画像石棺,以及市区内的明代城垣和清代民居,都是珍贵的旅游资源。

来了泸州这座酒城不能不提到这里的特产,赫赫有名的——泸州老窖;名下的430年以上历史的国窖1573大家应该不陌生吧,泸州老窖被国家确定为浓香型白酒的典型代表,蝉联国家名酒称号,获国际金奖17次;中国14种国家名牌之一……真可以算得屡获殊荣!中国酒界“郎头茅尾”之说的郎酒也产于泸州的古蔺县,“酒香匀称细腻,酒体醇厚丰满,回味幽雅绵长”的独特韵味让你无论如何也要多饮2杯!这里的生活舒适悠闲,长江边的滨江路风景优美,是你休闲娱乐的好去处,让你真正体会到诗意的栖居!到泸州吃火锅,没有人会错过最有泸州风味的鱼头火锅,凭着这道菜,有人断定四川火锅起源于泸州。

这里的火锅业兴旺,造就了许多品牌的火锅店。

因为依附着长沱2江,所以河鱼肥美,鱼火锅有长江鲜鱼黄辣丁、沙锅鱼、家常麻辣,鲜美而不燥火,川南风味突出。

还有不同种类的清汤或麻辣火锅,绝对能让你的味蕾恋上这座小城,味甜果大的桂圆、合江荔枝、也是很有名气的,泸州白糕、猪儿耙、黄粑,古蔺麻辣鸡、殷家坡醪糟、纳溪泡糖、白果鸡、卤蹄花……各色的小吃会让你体会到啥才叫有滋有味!还有个不算是秘密的秘密要告诉大家,日益现代化的泸州,仿佛是一个天然的美女生产园地,涌出成群的美女。

四川泸州的风土人情初旭泸州古称江阳,地处四川南部边陲,其市区位于沱江、长江交汇处,自公元前135年设江阳郡至今,古老的泸州经历了两千多年漫长的岁月,留下了许多的文物古迹和反帝反封建的可歌可泣的英雄业绩纪念地。

在这块历史悠久,人杰地灵的土地上,也产生了许许多多灿烂、辉煌的民俗文化,它从一个侧面反映了人们的喜怒哀乐和生产生活,是一部活生生的人文历史。

本文以散文的形式,再次聚焦泸州民俗,意在让更多的人感受到泸州深厚的文化底蕴,以便从中挖掘出更多有益于人类发展的东西。

古蔺花灯四川素有天然盆地之称,而四川古蔺便是盆地中的盆地。

走进古蔺,犹如走进世外桃园,深感乡风之纯朴,文化之幽深。

且不说那“四渡赤水”的光辉业绩,空杯留香的古蔺郎酒,单说那古蔺花灯也让人骄傲和激动。

古蔺是花灯的故乡,花灯在乡民中的位置,比起说财神,唱猴戏,更加根深蒂固。

如果从人群中随意拉出一个孩子,给他点上几段花灯调,他就会如数家珍,让你啧啧赞叹不已。

古蔺地处云贵川交界的特殊地理位置,在花灯方面,既有三省的共性,也有自己的个性,深受当地人的喜爱。

然而多少年来,它就像一位迷人的少女,长在深闺人未识,名不见经传,鲜为国人所知。

其实,古蔺花灯起源较早,相传源于唐宋,一直泛流民间,据今已有一千余年的历史了。

逢年过节,请上一班花灯,从晚上六七点到第二天六七点,整整一晚上,热闹非常。

那情趣妙不可言,或幽默,或诙谐,或粗犷,或豪放。

那气势直勾得你情绪昂扬,抑或笑得热泪盈眶。

古蔺花灯程序复杂,除起灯、罢灯外,有“过路灯”、“插灯”之别。

“过路灯”顾名思义,是途中耍灯的一种形式。

“报子”到了“主家”,说“吉利”恭贺新禧。

“先锋”执棍“开路”,若遇主家有决心逗趣,则要“盘灯”,“盘灯”不胜者,不得进主家之门。

进门后要参神,然后“唐二”(男主角)唱些祝贺的段子,引“幺妹”(女主角)上场,用手和纸扇作道具,载歌载舞,其间“打岔老者”(男丑)不时插科打诨,皆大欢喜。

临行前,主家照例赠送一些“喜钱”,谓之“插灯”。

若遇风雪所阻或其它原因,不能的,则要举行“掩灯”仪式,以表暂告段落。

农历正月十五以后,择吉日“罢灯”之时,则有一番隆重、严肃的礼仪,并在当天要将该花灯班子在春节期间所演过的“折子”重演一遍(该戏的一部分)。

然后把花灯的道具全部烧掉,一年一度的花灯才算告终。

纵观古蔺花灯,可以看出它有歌舞,说唱,发展为戏剧的轨迹。

它像一颗散发出浓郁泥土芬芳的灿烂明珠,始终保持着和山里人一样的幽然、诙谐、纯朴和粗犷。

备受山区人民的喜爱和青睐。

我离家已经好多年了,家乡的风土人情,渐渐淡漠了。

唯有那花灯,却时时揪扯起一种浓酽的思乡之情。

泸州山歌川南泸州,有山有水,水里有数不清的鱼儿,也有数不清的船儿,有船就有船工,于是长江、沱江岸边就长出不少渔歌,那些嶙峋的礁石上就刻下了一道道血红的勒痕,就有一曲曲长江号子的产生。

水边是山,就在那高高的山上,长着数不清的树木林子,山中有叫不出名儿的鸟儿、蝉儿。

山里人天天在深山里与流云、小溪、山花作伴,高兴了、忧愁了、有什么隐秘、或有什么衷情,便坐在石头上,唱起无曲的山歌来。

这些山歌或婉转悠扬,或如泣如诉;近听字字珠玑,远听似春雷碾过黄土高坡。

相传山歌起源于秦朝,与秦始皇有关,相传,秦始皇在修筑万里长城时,繁重的劳役,压得民工们喘不过气来,整个工地死气沉沉的,下面的监工向秦始皇启奏,秦始皇就号召民工自编山歌来唱,以解忧闷,那些民工就编一些浑山歌来唱,一唱就遭到当地女人的咒骂,秦始皇听后,就大开金口:就以我秦家来唱,看谁人敢骂,所以山歌也叫“情歌”。

打开窗户,或一条小溪缓缓流去,或是一片红枫如火如荼;或山岚,或花香;或浓或淡,或深或浅,无处不是一片田园风光。

深山老林里,幽谷小河边,万籁俱寂,只听山歌袅袅,那是山里人的爱情在悄悄地抽穗扬花。

泸州人追求时尚,也不拒绝传统。

男女相互倾慕,也常常不便启齿。

但他们不喜欢媒婆从中摇唇鼓舌,搬弄是非。

于是,便用山歌搭起了青年男女恋爱的桥梁,二人把满腔的情与爱倾泻在声声的山歌中,难怪男人唱:高山种荞不用灰,情哥探花不用媒,不要猪羊不要酒,唱首山歌迎妹回。

男人唱了,女人也唱:千两金来万两银,难买情妹一颗心,媒婆嘴巴磨出血,抵不着情哥山歌情。

泸州山歌,优美动听,感情朴实,千百年来,一直为泸州人所爱所唱。

在新的时代,伴随着悠扬的山歌,必将产生泸州人新的爱情传奇故事,你听,你听,纳溪那曲悠扬的《撵野猫》正在西部的天空萦绕……福宝唢呐山歌是山里人表达爱情的方式。

那么,唢呐则是山里人生离死别的另一种表现。

唢呐有七孔,人也有七窍,实际上唢呐就是人的浓缩,人的另一种心声。

合江福宝是典型的山地:高高的峰巅,低低的峡谷,峰连峰,谷衔谷,形成波澜壮阔的大山气派。

在野山上盘旋,在峡谷间行走,人如蚁蝼,不管你怎样地奔突和呐喊,撞击出来的仅仅是空谷回音,山里人便选择了唢呐这种喷发感情的工具。

真正出名的唢呐要数合江的唢呐队伍。

福宝唢呐队正式形成约有10年的历史。

作为川南一种独特的民间艺术,其表演风格和演奏技巧自成一体。

它在制作上十分考究,每支唢呐由三部分构成,多选用枇杷树或硬杂木雕杆,下部由竹编成唢呐状漆上黑漆,嘴部用铜,由乐师自制,分头堂、中堂、小唢呐、叽叽唢呐(超小唢呐)四个大类,其中小唢呐是表演中最常用的。

每个唢呐队要有竹节鼓邦(盒鼓)、堂锣、钵、马锣等乐器伴奏。

演奏时以竹节鼓手为指挥,唢呐和伴奏乐器全根据鼓点的轻重缓急演奏。

福宝唢呐最令人叹绝的是“隐形法”吹奏技巧。

吹奏者先用鼻吸气,然后从口中吹出,使唢呐音韵绵延不断,表现山野风光的高远辽阔,表现动物情态的活泼机警,表现人物情绪的热烈欢快、凄婉缠绵,能让人哭,也能让人笑,把感情世界表现得淋漓尽致。

谁家婚丧嫁娶,锣鼓可以缺,香蜡可以缺,唯独唢呐不能缺。

少了,就像一个人掉了魂,一桩事没有了中心。

唢呐的吹奏很讲究:娶亲吹的是迎亲调;嫁女吹的是离娘调;死人吹的是将军令、道土令;过山有过山调;过河有过河调;善于想象的山里人就是这样:赋予不同场合不同的唢呐调子,不同的唢呐旋律。

经过十余年的发展壮大,如今福宝唢呐队已拥有近千吹奏者,遍及合江城乡。

平时三五人一队,为乡村农户婚嫁喜庆演奏,每逢重大喜庆活动,便迅速集合成上百人的队伍登台演出。

随着其曲目和演奏技巧的不断改进完善,福宝唢呐已演变成为了一种带有典型地方特色的民间艺术被推上舞台,深受人们喜爱。

大山绿了又黄,黄了又绿,山里人的日子也一天天地新鲜,古铜色的唢呐也早已不再吹那些陈词老调,走进山里,一曲曲“春天的故事”格外悦耳动听。

苗族踩山苗族的踩山,是苗族同胞情感交流,爱情张扬的盛大集会。

农历正月初一到初十这几天,是苗族的踩山节。

据古蔺旧县志记载:“苗族种类不一,有花苗、青苗、雅省苗之别,佃地耕种,就所佃地结草房而居,……每于正月初旬,椎牛角酒,约会高处,名曰踩山,夜聚曰跳月。

”考其来历,主要是宋、元时期,苗族先民早于汉族迁来川滇黔边境地一带的崇山峻岭间,地广人稀,山阻水隔。

为了团聚,每年选定日子,使分散居住的苗族居民得以欢乐聚会,畅叙乡情。

到时,苗族聚居的各个村寨,议定一座适中的高山,如在叙永的合乐营,古蔺龙山的斯栗杠,箭竹乡徐家林的踩山包,石屏的扎山坝等地,立起花杆,开展集市贸易。

周围几十里内的苗汉人民,身着盛装,兴高采烈赶来赴会。

老年人与亲朋互致问候,闲谈一年来生产生活情况;青年男女则三人一堆五个一伙地聚在一起,吹起芦笙,载歌载舞。

节日气氛最浓的是“立花杆”,由一位德高望重的长辈,将一根饰有五色花纹的木杆,竖立于地,杆端飘动着一面红旗。

主持人手持红伞,开场道白,领唱苗歌。

人们围在花杆四周,聆听歌手唱《团结歌》和《踩山歌》,男男女女即兴而歌,彼唱此和。

最后,主持人唱《告别歌》,礼仪即告结束。

男青年随即吹起芦笙,翩翩起舞,边唱边跳;姑娘们身着精工刺绣的花色衣裙,手撑花伞,笑逐颜开,酬唱应和,洋溢着一派欢乐祥和的气氛。

男女青年彼此情投意合,则追逐林中,调换腰带,互赠礼物,以为定情。

周围一带的汉族人民,也从数十里外赶来参加盛会,同享节日的欢乐。

农历二月初三到初五,七月初一到初五,苗族男女同样盛装赴会,不过不是爬上山,而是在县城、白沙、回龙场,观文、护家、马嘶、大村、石宝、麻城、摩尼等地赶苗场。

除了尽情欢聚歌舞外,还购置各种生产资料和生活用品,交易农副土特产品,到了日头偏西才尽兴而归。

如今,随着时代的变迁,苗族踩山节已有了新的时代意义,它不仅是人们信息交流的场所,更是男人女人喷发情感的露天广场。

川黔“哭嫁”在川黔接壤的古蔺、叙永、仁怀一带,在热热闹闹的婚礼上,至今还保留着姑娘“哭嫁”的传统习俗。

姑娘出嫁一般在出嫁前就开始哭,少则一天一晚,多则五六天。

哭嫁还有歌,哭嫁歌有“哭父母”、“哭哥嫂”、“哭伯叔”、“哭姐妹”、“哭媒人”、“哭梳头”、“哭戴花”、“哭辞爹离娘”、“哭辞祖宗”、“哭上轿”等等。

哭的形式有哭“十二月花”者,有哭“四季花开”,有把哭的内容用数字连缀起来哭的,也有想到哪里哭到哪里的。

哭的内容有长有短,押韵而且朗朗上口。

如哭叔叔的哭嫁歌“月亮出来明又明,照见叔叔进省城,北京城内请银匠,南京城内请匠人,两头匠人一齐拢,侄女首饰打得成,一打双龙来戏水,二打童子拜观音,三打状元金杯子,四打狮子拜麒麟……”等就是其中之一。

姑娘的朋友也提早几天成群结队来到她家,帮助缝衣、办米、卫生大扫除等工作。

并从中挑选出几个热情、活泼、能说会道的姑娘或妇人,称之为“跑演堂”或“跟腿”。

她们手拿一张长方形的小红纸,上书“请帖”二字,经常侍候在出嫁的姑娘身边,搞“侦察”工作或请客人。

她们在外巡视,一发现有客人到来,便将“情报”报告给出嫁的姑娘,姑娘便根据“情报”进行哭泣。

姑娘一开始哭,就由这群“跑堂”去将那人请来。

如果是女客,“跑堂”便到客人面前作鞠躬礼,客气地说:“伯娘(或什么的),你想得周到来看望你的侄女(或其他)一眼,现在她正哭你,请你去将她劝着声”,其他也跟着附和,推的推,拉的拉,将那人拽到姑娘面前,伴哭一场。

如果不哭,别人就会谴责你,说你不懂礼貌。

如果是男客,“跑堂”也如法炮制一番。

如果被请的人说:“算了,你们去将她劝着就是了!”那跑堂就说:“没那么简单,哭着谁,谁就要亲自去劝!”这样,双方一阵唇枪舌剑之后,被请到的人无法推托,只好道:“我拿点钱(或毛巾等),请你们将她劝着好吗?”于是做一个掏钱的动作,其实摸出的只是烟盒、火柴之类的破烂。

这样一番玩笑之后,被请到的人才摸出钱。

这些钱是早已做好了准备的,大部分人都准备了一把一分的纸币,这种钱看上去多,实际上不过三两面三刀块而已,这就是“眼泪钱”。

关于此种“哭嫁”习俗由来已久,据说是随买卖婚姻的产生而形成的。

伴随着人类文明的脚步,哭嫁时至今日,也只是一种民间习俗,哭的内容也被时代赋予了它新的含义了。