高中历史必修一第24课

- 格式:ppt

- 大小:1.48 MB

- 文档页数:34

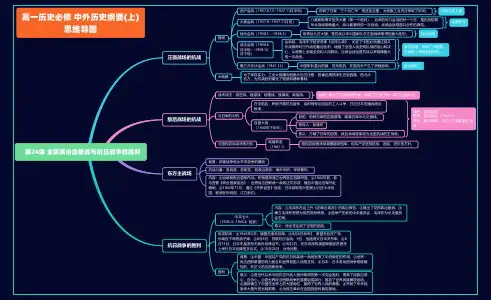

第24课全民族浴血奋战与抗日战争的胜利正面战场的抗战敌后战场的抗战东方主战场抗日战争的胜利路线淞沪会战(1937.8.13--1937.11月中旬)太原会战(1937.9--1937.11月初)徐州会战(1938.1---1938.5)武汉会战(1938.6月中旬---1938.10月下旬)第三次长沙会战(1941.12)粉碎了日军“三个月亡华”的狂妄企图,为民族工业内迁争取了时间。

八路军取得平型关大捷(第一个胜利),后来的忻口会战历时一个月,是抗战初期华北战场规模最大、战斗最激烈的一次战役。

此场会战是国共合作的典范。

日军占领上海太原失守取得台儿庄大捷,是抗战以来中国军队在正面战场取得的最大胜利。

徐州沦陷会战前,毛泽东于延安发表《论持久战》,论证了中国必须通过持久作战赢得对日作战的最后胜利,增强了全国人民坚持抗战的信心和决心、从思想上武装全党和人民群众。

这场会战也是抗战以来规模最大的一次战役。

武汉陷落,同时广州陷落,抗战进入战略相持阶段。

中国军队重兵防御、拼死抵抗,在国内外产生了积极影响。

会战胜利。

大转移为了保存实力,工业大规模向西南大后方迁移,各著名高校师生迁到西南、西北大后方,为抗战胜利奠定了物质和精神基础。

战术战法:游击战、地道战、地雷战、夜袭战、麻雀战。

战略上配合了正面战场作战,牵制了在华日军一半以上的兵力。

与日军的对抗在沦陷区:积极开展抗日宣传,组织领导沦陷区的工人斗争,打击日本的殖民统治秩序。

百团大战(1940年下半年)目的:粉碎日军的囚笼政策,破袭日军华北交通线。

领导人:彭德怀意义:打破了日军的囚笼,敌后战场逐渐成为全国抗战的主战场。

与国民党反动派的对抗皖南事变(1941.1)国民党顽固派突袭围剿新四军,但共产党坚持抗战、团结、进步的方针。

经济:减租减息思想:整风运动(1941.5)政治:精兵简政,实行三三制和民主选举背景:苏德战争和太平洋战争的爆发抗战力量:各民族、各政党、各政治派别;海外华侨;华侨青年。

高一历史必修一24知识点历史是我们了解过去、认识现在的重要途径之一。

在高一历史必修一中,我们学习了众多的知识点,其中第24课是关于"文化的传播与交融"。

在这篇文章中,我们将回顾并总结本课的重要知识点。

1. 文化的传播与交融:在人类历史的长河中,不同地域、不同民族之间的文化交流和传播是难以避免的。

文化的交融和传播不仅仅发生在政治、经济等层面,更在思想、科技、艺术等领域产生广泛影响。

2. 文化交流的方式:文化交流有多种方式,其中一种最重要的方式是通过丝绸之路的贸易传播,这条古代贸易路线横贯亚洲和欧洲,促进了东西方文化的交融。

此外,海上丝绸之路和陆上丝绸之路的贸易也为文化交流提供了平台。

3. 丝绸之路:丝绸之路是最早的国际贸易通道之一,连接了古代中国和欧洲、非洲等地。

不仅丝绸,其他物品如瓷器、茶叶、香料等也通过丝绸之路传播到世界各地,同时,思想、宗教、科技等也随之传入中国。

这些文化的传播不仅有助于扩大贸易,也推动了东西方文化的交融。

4. 佛教的传入:佛教是印度一种重要的宗教思想,通过丝绸之路传入中国。

佛教以其深远的思想,受到中国人民的欢迎,并逐渐与中国传统文化融合。

佛教对中国的艺术、哲学、社会等领域产生重要影响,并在随后的历史进程中对世界产生了深远影响。

5. 外来文化的融合:随着文化交流与传播,外来文化逐渐融入中国。

这种融合不仅发生在思想信仰方面,还在艺术、文学、建筑等领域体现。

外来文化的融入使中国文化得到充实和发展,同时也丰富了世界文化的多样性。

6. 文化交流的影响:文化的交流与传播对于当时的各个国家和民族都产生了重要影响。

通过交流与融合,不同文化在艺术、科学、哲学等方面相互借鉴,推动了人类文明的发展。

这种交流不仅对于涉及的各方有利,也有助于增进国际友谊与和平。

7. 现代文化的传播:现代文化的传播与交融已经进入了新的阶段。

随着信息技术的快速发展,文化交流更加便捷和广泛。

现如今,通过互联网、社交媒体等渠道,不同国家和民族的文化得以迅速传播和交流,进一步拉近了各国之间的距离。