八年级语文桥之美1(1)

- 格式:pdf

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:9

八年级语文《桥之美》教案(15篇)初二上册语文《桥之美》教案篇一一、把握大纲说教材(一)教材的地位作用初中语文八年级上册第三单元的课文均与建筑园林、名胜古迹有关,旨在使学生通过学习这些展示人民大众创造性智慧,包涵着丰富文化内涵的课文,掌握说明文和小品文的相关知识,开阔眼界,提高审美情趣、思维品质和文化品位,激发他们对祖国文化的自豪感。

《桥之美》为自读课文,位于讲读课文《中国石拱桥》之后。

两篇课文同是写桥,但《中国石拱桥》的作者茅以升是桥梁专家,而《桥之美》的作者吴冠中是画家。

他们分别从科学的角度和艺术的角度来写桥。

《中国石拱桥》已使学生初步了解了桥的历史、形式、结构等知识,本文则重在引导他们以新的审美视角来品味欣赏文中的桥之美。

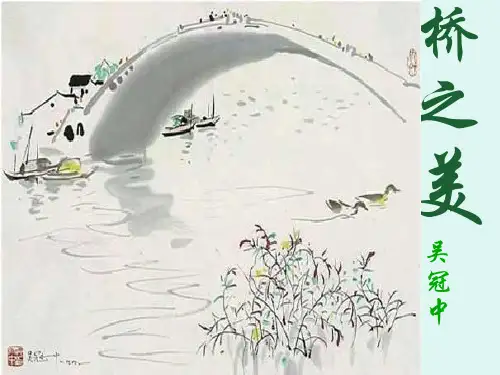

(二)教材内容的理解《桥之美》是一篇美学小品,语言具有强烈的画面感与抒情般的感染力。

吴冠中先生将桥置于一个个构图框中,发掘出桥在不同环境中所产生的不同美学效果,给人一种新的审美视角。

课文由桥的诗境美引出桥在绘画上的形式美,再将桥自身的结构美与它的构图美作对比,肯定强调了桥之美美在构图,美在它在不同环境中的多种多样的美学作用。

接着以诗意的语言具体描绘了不同的桥与自然环境、社会环境和谐优美地融合的几幅画面。

得出结论:“凡是起到构成及联系作用的形象,其实也就具备了桥之美!”(三)学生情况的分析当今的初中生视野开阔,思维活跃,个性鲜明,但是,大量的信息使他们在接收时大块朵颐多过细品慢赏,常常忽视周围事物的美,对传统文化的体会也不深。

教学时要结合教材,引导学生用新的审美视角去发掘美、品味美,开阔眼界,提高文化品位。

(四)教学目标的设定美国教育学家布卢姆将教学目标分为认知目标,技能目标和情感目标三大类,根据大纲要求和本单元要求,结合教材依据本年级学生的特点,制定以下教学目标:1、知识目标(1)把握课文内容--桥之“美”美在哪(2)形象优美的语言2、能力目标学习一种新的审美视角:3、情感目标关注生活,关注自然,做生活的有心人。

《桥之美》课文原文桥之美作者:吴冠中“我走过的桥比你走过的路还长”,现在大概很少有人用这口吻教训后生小子了!人生一世自然都要经过无数的桥,除了造桥的工程人员外,恐怕要算画家见的桥最多了。

美术工作者大都喜欢桥,我每到一地总要寻桥。

桥,多么美!“小桥流水人家”,固然具诗境之美,其实更偏于绘画的形式美:人家——房屋,那是块面;流水,那是长线、曲线,线与块面组成了对比美;桥与流水相交,更富有形式上的变化,同时也是线与面之间的媒介,它是沟通线、面间形式转变的桥!如果煞它风景,将江南水乡或威尼斯的石桥拆尽,虽然绿水依旧绕人家,但彻底摧毁了画家眼中的结构美,摧毁了形式美。

石拱桥自身的结构就很美:圆的桥洞、方的石块、弧的桥背,方、圆之间相处和谐、得体,力学的规律往往与美感的规律相拍合。

不过我之爱桥,并非着重于将桥作为大件工艺品来欣赏,也并非着眼于自李春的赵州桥以来的桥梁的发展,而是缘于桥在不同环境中的多种多样的形式作用。

茅盾故乡乌镇的小河两岸都是密密的芦苇。

那拱桥的强劲的大弧线,或方桥的单纯的直线,都恰好与芦苇丛构成鲜明的对照。

早春天气,江南乡间石桥头细柳飘丝,那纤细的游丝拂着桥身坚硬的石块,即使碰不见晓风残月,也令画家销魂。

人们珍视长桥之美。

颐和园里仿造的卢沟桥只17孔,苏州的宝带桥53孔之多,如果坐小船沿桥缓缓看一遍,你会感到像读了一篇史诗似的满足。

广西、云南、贵州等省山区往往碰到风雨桥,桥面上盖成遮雨的廊和亭,那是古代山水画中点缀人物的理想位置。

因桥下多半是急流,人们到此总要驻足欣赏飞瀑流泉,画家和摄影师们必然要在此展开一番搏斗。

张择端在《清明上河图》里将桥作为画卷的高潮,因桥上桥下,往返行人,各样船只,必然展现生动活泼的场面,两岸街头浓厚的生活情调也被桥相联而成浓缩的画图。

矛盾的发展促成戏剧的高潮,形象的重叠和交错构成丰富的画面,桥往往担任了联系形象的重叠及交错的角色,难怪绘画和摄影作品中经常碰见桥。

他们寻桥,仿佛孩子们寻找热闹。

人教版八年级语文上册第12课《桥之美》教案1.理清全文思路,把握说明对象的特征,理解课文所介绍的知识,提高学生的艺术欣赏水平。

2.理解本文的说明顺序,探究作者说明的技巧。

逐步提高阅读说明文的能力。

3.揣摩本文充满诗意的描写文字和带有说明性的文字,体味语言的个性色彩,培养良好的语感。

德育目标通过学习《桥之美》,让学生充分受到美的熏陶,提高学生的审美趣味,用美的眼睛去欣赏,用美的心灵去感受,最终成为一个有品位的人。

●教学重点1.理解桥美在何处。

2.揣摩文中富有个性色彩的句子。

培养语感,提高学生的审美能力。

●教学难点理清本文的说明顺序,把握说明方法,探究作者说明的技巧。

●教具准备多媒体●课时安排1课时●教学过程[教学要点]朗读课文,整体把握文意;明确说明对象,把握对象特征;把握行文思路,理清说明顺序;揣摩语言,体会本文语言的个性色彩;比较阅读,体会两文的相异之处。

[教学步骤]一、导语设计设计(一)桥是充满魅力的一种建筑,它集实用功能与审美价值于一身。

生活中少不了桥,而且桥本身的美以及它给人的丰富的联想和感受,使桥历来都是文人画士笔下的宠儿。

作为中国现代著名的画家,吴冠中先生用他那充满诗情画意的笔为我们介绍桥之美,让我们一同欣赏《桥之美》。

(板书文题)设计(二)桥梁专家茅以升笔下的桥形式优美、结构坚固、历史悠久。

在画家眼里,桥的魅力在哪里?让我们随着画家的构图框,对桥之美进行一番新的审视与追寻吧!二、明确说明对象,把握对象特征1.教师配乐朗读课文,学生听读,初步感知文意。

2.学生齐读课文,并思考:(1)在作家看来,桥美在何处?请画出揭示桥之美的文句。

(2)你对此有何感想,从中得到了什么启发?3.以小组为单位,讨论交流,力求人人发言,个个参与,然后以小组组长为本组代言人,进行全班交流。

明确:(1)课文揭示桥之美的文句有以下几句:小桥流水人家,固然具诗境之美,其实更偏于绘画的形式美我之爱桥,并非着重于将桥作为大件工艺品来欣赏,也并非着眼于自李春的赵州桥以来的桥梁的发展,而是缘于桥在不同环境中的多种多样的形式作用矛盾的发展促成戏剧的高潮,形象的重叠和交错构成丰富的画面,桥往往担任了联系形象的重叠及交错的角色凡是起到构成及联系之关键作用的形象,其实也就具备了桥之美。

八年级语文上册《桥之美》》教课设计人教版教课目的:指引学生理解作者爱桥的原由,品尝优美而富裕神韵的语言。

学会从某一角度赏识艺术作品的方法。

培育学生赏识桥等建筑物的审美能力。

自主合作研究,师生互动。

讲堂做笔录,边消化理解。

教课重难点:赏识桥的独到之美,品尝本文优美而又富存心蕴的语言。

教课课时一课时教课过程:一、导入新课:桥梁专家茅以升笔下的桥形式优美、构造牢固、历史悠长。

在画家眼里,桥的魅力在哪里?今日就让我们跟从今世画家吴冠中去感觉“桥之美” 。

二、作者简介吴冠中教授,是今世有名的画家,最早画的作品多以江南水乡为题材,画面充满诗意,他特别重视点、线、面的联合与搭配。

在中国以致世界画坛都拥有极大的影响,他也是优秀的美术教育家、散文家。

三、整体感知1、吴冠中先生在文中说“美术工作者多半喜爱桥,”他自己对桥自然也是情有独钟,他对桥的喜爱能否有其独到的视角呢?请同学们找出作者的眼中桥之美在哪处?明确:“桥的美其实不着眼于桥自己的构造美,而是缘于桥在不一样环境中的多种多样的形式作用。

”2、本文举了哪些例子来说明桥之美?学生回答,老师明确。

明确:作者列举了乌镇苇丛中的石桥;江南乡下细柳下的石桥;水天间的长桥——颐和园的仿卢沟桥、苏州的宝带桥;形式独到的广西、云南、贵州山区的风雨桥;以及《清明上河图》中的桥、人造索桥,南京长江大桥、钱塘江大桥。

小结:作者就是借助对这些桥的详细说明详细的论述了他所以为的桥之美,即缘于桥在不一样环境中的多种多样的形式作用。

”四、研读与赏析要点研读第④小节。

让学生学习赏析四幅桥之画面,理解桥要与四周环境既比较又和睦才能构成美景。

芦苇石桥:密密苇丛使空间显得狭小拥堵,令人产生憋闷感;间或出现的石桥轮廓简单鲜亮,能使空间蓦然显得疏朗广阔,令人感觉愉快。

细柳拂桥:柳枝的动、纤弱、年年抽芽和石块的静、厚重坚硬、恒久不变形成对照。

令人销魂。

长桥卧龙:在广阔的水面上的长桥,打破了单一的背景,整个环境充满了灵气和生命。

⼋年级上册语⽂配套练习册答案⼈教版 做⼋年级语⽂练习册时厉害,考试时就厉害。

下⾯是店铺为⼤家整编的⼋年级上册语⽂配套练习册答案⼈教版,感谢欣赏。

⼋年级上册语⽂配套练习册答案⼈教版(⼀) 中国⽯拱桥 ⼀、1、 (1)B(2)A (3)B (4) A(5) B(6)A 2、B 3、略 4、(1)B B A (2)A A B (3)B (4)B 5、(1)事物赵州桥卢沟桥特点及光辉成就 (2)⼀般特殊概括具体整体局部时间 6、A ⼆、(⼀)1、因为赵州桥是世界上著名的古代⽯拱桥,也是建成后⼀直使⽤到现在的最古⽼的⽯桥。

2、⽰例:如第四个特点。

因为⼀座桥的建造,追求技术上的⾼超不⾜为奇,更难能可贵的是具有艺术价值,这两⽅⾯就充分体现了“我国劳动⼈民的智慧和⼒量”。

3、(1)“左右”是估计的时间,并不确切,如果去掉就成为确切的了,不符合实际情况。

(2)如果去掉“完全”“更是”,程度上减弱,没有了强调之意。

4、构造的奇特形式优美 5、说明古代劳动⼈民对技术⼈才的尊重 (⼆)1、略 2、跨度⼤,桥拱低。

3、是为说明赵州桥⾯坡度平缓,车马和⾏⼈上上下下⾮常省劲。

4、不可以,因为“在当时”是表⽰时间的副词,如果去掉了,就会让⼈产⽣疑问:是过去,还是现在?表意就不准确了。

5、突出三⽅⾯特征“历史悠久、结构坚固、形式优美。

语⾔简明⽽富有感染⼒。

⼋年级上册语⽂配套练习册答案⼈教版(⼆) 桥之美 ⼀、1、(1)chāi 摧 (2)xiān 销 (3)颐 (4)dào 2、询——寻 雀——鹊 型——形 启——起 3、(1)停在脚步。

(2)⽀配,操纵。

4、(1)打⽐⽅ (2)列数字 (3)引⽤,作诠释 (4)摹状貌 ⼆、(⼀)1、⽭盾的发展促成戏剧的⾼潮,形象的重叠和交错构成丰富的画⾯,桥往往担任了联系形象的重叠及交错的⾓⾊,所以绘画和摄影作品中经常会碰见桥。

2、是险峻的环境孕育了桥之⽣命,是⼭岩、树丛及急流的多种多样的线的衬托,才使索桥获得了具有独特⽣命⼒的线的效果。

八年级语文《桥之美》教案(最新12篇)《桥之美》教学教案设计篇一一、课文分析:本课的教学难点有二,一是如何让学生理解一位大画家对桥之美专业的解读,二是如何将桥之美与文章中所举的例子联系起来,且不能上成美术欣赏课。

我采取的主要方法就是分段落、分层次,再引导学生在不同的层次中找到相同点,通过比较引发思考,由此来把握桥之美的含义。

上课时自然也选择了一些图片,但主要用来让学生有直观的感受,直到讲完所有内容,才展示了吴冠中先生的几幅作品,以对应文中对桥之美的描写。

二、教学目标:1、通过对照关键句、结合旧知,理解桥之美的内容。

2、通过划分层次、比较阅读,分析文中所举例子的作用。

三、教学准备:吴冠中先生的相关画作四、教学过程:1、导入:南唐大词人冯延巳有两句非常的词:“独立小桥风满袖,平林新月人归后。

”孤独的身影,苦苦地等待,轻风吹拂的衣裳,平林、新月,构成了一幅凄凉而又极富诗意的画面,而这幅画面的中心就是那座小桥。

小桥是诗歌中最常见的形象,它能一直吸引着历代诗人的目光,必然有其独特之美。

吴冠中先生是一位大画家,他从画家的角度来描述桥之美,同样也能给我们以启示,让我们发现桥的独特之美。

2、划分层次,了解桥之美。

(学生给全文划分层次,归纳文中有关桥之美的内容)提示:(1)本文同样按照“总-分-总”的结构来写,找出文中举例说明的内容,就可以将层次划分清楚。

(1-3,4-7,8)(2)画家偏重的是桥的什么美?作者更偏重于将桥与什么联系起来?归纳:“桥,多么美!‘小桥流水人家’,固然具有诗境之美,其实更偏于绘画的形式美。

”“石拱桥自身的结构就很美……而是缘于桥在不同环境中的多种多样的形式作用。

”“凡是起到构成及联系之关键作用的形象,其实也就具备了桥之美”(3)作者所说的“形式美”,具体指什么?(学生读下文,分析关键字句的含义)①“线与块面组成了对比美”(线与块面之间的对比,在古诗中也出现了,例如“大漠孤烟直,长河落日圆”,)②桥“富有形式上的变化,同时也是线与面的媒介,它是沟通线、面间形式转变的桥”。

一、教案基本信息教案名称:课文《桥之美》教案设计学科领域:语文年级:八年级课时:2课时编写日期:2024年10月二、教学目标1. 知识与技能:(1) 能够正确地朗读课文《桥之美》,理解课文的主要内容和主题。

(2) 学会生字词,并能运用到实际情景中。

(3) 分析课文中的修辞手法和表达技巧。

2. 过程与方法:(1) 通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2) 学会欣赏文学作品,提高审美能力。

(3) 培养学生的批判性思维和创造性思维。

3. 情感态度与价值观:(1) 培养学生对文学作品的热爱,提高文学素养。

(2) 培养学生尊重他人、团结合作的意识。

(3) 引导学生关注社会现象,提高社会责任感和使命感。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1) 正确朗读课文,理解课文内容。

(2) 学会生字词,并能运用到实际情景中。

(3) 分析课文中的修辞手法和表达技巧。

2. 教学难点:(1) 理解课文中的深刻含义和作者的观点。

(2) 欣赏课文中的美,提高审美能力。

(3) 运用课文中的知识和技巧,进行创造性写作。

四、教学方法1. 情境教学法:通过图片、视频等媒体资料,为学生创造直观的学习情境,激发学生的学习兴趣。

2. 互动式教学法:引导学生参与课堂讨论,培养学生的主体意识和合作精神。

3. 欣赏教学法:引导学生欣赏文学作品,提高学生的审美能力。

4. 启发式教学法:教师提出问题,引导学生思考,培养学生的问题意识和批判性思维。

五、教学过程1. 课前准备:(1) 准备课文《桥之美》的相关背景资料,如作者简介、桥梁知识等。

(2) 制作课件,包括图片、视频等媒体资料。

2. 课堂导入:(1) 利用图片或视频展示各种桥梁,引导学生关注桥梁的美。

(2) 简介课文作者和课文背景,激发学生的学习兴趣。

3. 自主学习:(1) 学生自读课文,理解课文内容。

(2) 学生合作探讨,解决生字词和难点问题。

4. 课堂讲解:(1) 教师讲解课文内容,分析课文主题和作者观点。