八年级语文上册13《桥之美》

- 格式:ppt

- 大小:172.50 KB

- 文档页数:10

八年级语文《桥之美》教案(15篇)初二上册语文《桥之美》教案篇一一、把握大纲说教材(一)教材的地位作用初中语文八年级上册第三单元的课文均与建筑园林、名胜古迹有关,旨在使学生通过学习这些展示人民大众创造性智慧,包涵着丰富文化内涵的课文,掌握说明文和小品文的相关知识,开阔眼界,提高审美情趣、思维品质和文化品位,激发他们对祖国文化的自豪感。

《桥之美》为自读课文,位于讲读课文《中国石拱桥》之后。

两篇课文同是写桥,但《中国石拱桥》的作者茅以升是桥梁专家,而《桥之美》的作者吴冠中是画家。

他们分别从科学的角度和艺术的角度来写桥。

《中国石拱桥》已使学生初步了解了桥的历史、形式、结构等知识,本文则重在引导他们以新的审美视角来品味欣赏文中的桥之美。

(二)教材内容的理解《桥之美》是一篇美学小品,语言具有强烈的画面感与抒情般的感染力。

吴冠中先生将桥置于一个个构图框中,发掘出桥在不同环境中所产生的不同美学效果,给人一种新的审美视角。

课文由桥的诗境美引出桥在绘画上的形式美,再将桥自身的结构美与它的构图美作对比,肯定强调了桥之美美在构图,美在它在不同环境中的多种多样的美学作用。

接着以诗意的语言具体描绘了不同的桥与自然环境、社会环境和谐优美地融合的几幅画面。

得出结论:“凡是起到构成及联系作用的形象,其实也就具备了桥之美!”(三)学生情况的分析当今的初中生视野开阔,思维活跃,个性鲜明,但是,大量的信息使他们在接收时大块朵颐多过细品慢赏,常常忽视周围事物的美,对传统文化的体会也不深。

教学时要结合教材,引导学生用新的审美视角去发掘美、品味美,开阔眼界,提高文化品位。

(四)教学目标的设定美国教育学家布卢姆将教学目标分为认知目标,技能目标和情感目标三大类,根据大纲要求和本单元要求,结合教材依据本年级学生的特点,制定以下教学目标:1、知识目标(1)把握课文内容--桥之“美”美在哪(2)形象优美的语言2、能力目标学习一种新的审美视角:3、情感目标关注生活,关注自然,做生活的有心人。

《桥之美》通过本课的教学,引发了以下几点教学反思:1、准确把握并激活学生的兴趣点《桥之美》是一篇带有说明性质的美学小品文,也是一篇自读课文,教学时我先播放一组“世界最美的桥”的图片,让学生感受到了这些美妙绝伦的建筑,充分激发了他们的学习兴趣。

在文章重点研读的环节中,也播放了一组图片,让学生感受到作者所举的例子中的矛盾故乡的石桥、江南乡间的石桥、水天间的长桥、形式独特的风雨桥等,让学生有了直观上的认识,进一步感受到了桥的美。

这个环节结束后,整个班学生的学习热情高涨。

因此我认为,教师必须准确地把握并激活学生学习的兴趣点,才会使教学效果事半功倍。

2、注重学生与文本的直接对话古人云:“好书不厌百回读”,“熟读精思子自知”。

读,是学生学习语文的第一技能,也是语文课堂教学的第一教学法。

文字是情感的载体,也是美的传递者,我让学生采用了不同形式的朗读,有自由读,有齐读,有个别读,有默读,有跳读,有浏览,重点研读了课文的第4、5段,引导学生思考这些桥美在何处。

学生在阅读中积极主动的理解和回应,然后让学生再来跳读课文,找出自认为最美的语句并进行赏析,书本潜在的意义才能处于不断的被创造性的流动之中,学生的心灵才能与书本中的世界融为一体。

情感,态度、价值观是依附于课文载体实现的,它的实现需要老师给予学生足够的思考空间,通过学生自己去体验、去领悟。

在这堂课的教学中,我注重了学生与文本的直接对话,始终围绕文本进行分析、探究,充分关注教学对象的情感体验,效果不错。

3、赏析文章切记面面俱到。

这是一篇语言优美的美学小品文,语言的赏析自然是教学的重点。

教学中没有对文章的精彩之处一一点评,而是在学生的交流之中引导学生就此类语句加以赏析,学会赏析方法,便会收到举一反三的功效。

课堂上我让学生跳读课文,自行找出最美的句子进行赏析,而后小组合作,交流讨论,畅谈自己的想法,推荐一名最好的同学展示,效果非常好,精彩不断。

4、突出学生的主体地位。

《桥之美》课文原文桥之美作者:吴冠中“我走过的桥比你走过的路还长”,现在大概很少有人用这口吻教训后生小子了!人生一世自然都要经过无数的桥,除了造桥的工程人员外,恐怕要算画家见的桥最多了。

美术工作者大都喜欢桥,我每到一地总要寻桥。

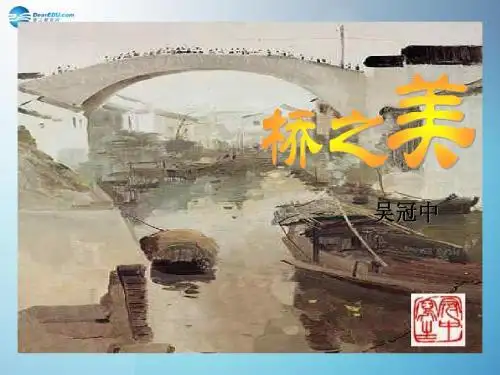

桥,多么美!“小桥流水人家”,固然具诗境之美,其实更偏于绘画的形式美:人家——房屋,那是块面;流水,那是长线、曲线,线与块面组成了对比美;桥与流水相交,更富有形式上的变化,同时也是线与面之间的媒介,它是沟通线、面间形式转变的桥!如果煞它风景,将江南水乡或威尼斯的石桥拆尽,虽然绿水依旧绕人家,但彻底摧毁了画家眼中的结构美,摧毁了形式美。

石拱桥自身的结构就很美:圆的桥洞、方的石块、弧的桥背,方、圆之间相处和谐、得体,力学的规律往往与美感的规律相拍合。

不过我之爱桥,并非着重于将桥作为大件工艺品来欣赏,也并非着眼于自李春的赵州桥以来的桥梁的发展,而是缘于桥在不同环境中的多种多样的形式作用。

茅盾故乡乌镇的小河两岸都是密密的芦苇。

那拱桥的强劲的大弧线,或方桥的单纯的直线,都恰好与芦苇丛构成鲜明的对照。

早春天气,江南乡间石桥头细柳飘丝,那纤细的游丝拂着桥身坚硬的石块,即使碰不见晓风残月,也令画家销魂。

人们珍视长桥之美。

颐和园里仿造的卢沟桥只17孔,苏州的宝带桥53孔之多,如果坐小船沿桥缓缓看一遍,你会感到像读了一篇史诗似的满足。

广西、云南、贵州等省山区往往碰到风雨桥,桥面上盖成遮雨的廊和亭,那是古代山水画中点缀人物的理想位置。

因桥下多半是急流,人们到此总要驻足欣赏飞瀑流泉,画家和摄影师们必然要在此展开一番搏斗。

张择端在《清明上河图》里将桥作为画卷的高潮,因桥上桥下,往返行人,各样船只,必然展现生动活泼的场面,两岸街头浓厚的生活情调也被桥相联而成浓缩的画图。

矛盾的发展促成戏剧的高潮,形象的重叠和交错构成丰富的画面,桥往往担任了联系形象的重叠及交错的角色,难怪绘画和摄影作品中经常碰见桥。

他们寻桥,仿佛孩子们寻找热闹。

初中语文吴冠中《桥之美》课文内容解析险峻的山峰、桥下的急流给人的感觉形成对比。

这篇课文以画家的标准和目光,发掘桥在不同环境中所产生的美学效果。

美术工以独到的视角,引领我们用"另一种目光'去看我们此前虽感觉到美妙而说不出好在何处的景物,这些景物在此时焕发出新的灵性与生命力。

而文中所揭示的一些美学原则,如讲究对比、改变、和谐等,不光适用于发觉、观赏、品味"桥之美',我们也完全可以举一反三,将它们作为通用的原则来进行一些审美活动,提高我们的艺术观赏水平。

课文随后举了四个例子,桥在外观、材料与所处位置上各不相同,而都能和四周的景物既形成对比又不失和谐。

第一个例子,是写石桥与密密的苇丛相协作给人带来的特殊感受。

厚厚实实平面铺开的苇丛使空间显得狭窄拥挤,令人产生憋闷感;间或出现的石桥轮廓简洁鲜亮,能使空间陡然显得疏朗开阔,令人觉得神清气爽。

第二个例子,是写石桥与细柳合作创造的动人景致。

细弱的柳枝拂着桥身厚重坚硬的石块,这里有形体上的强与弱、轻与重之分,有动静之分,有颜色上的对比,还有变〔柳枝年年发新芽〕与不变〔桥能历久不变〕之别,种种不同,归结起来,其实是阳刚与阴柔这两种美的类型的不同,差距如此之大而仍能和谐统一,可能就在于桥有着经过细心设计的轮廓吧。

第三个例子,是写长桥之美。

长桥一般建在比较宽敞的水面上,打破了背景的单调感。

同时,如前所说,桥是人们劳动的成果,出如今苍茫水面上的长桥,是人类创造力的表达,从这个意义上说,它好像也具有了生命。

第四个例子写的是形式比较独特的桥──风雨桥,没有明言桥所起的作用,不过,我们不妨做一些揣测。

如,从说风雨桥上的廊和亭是"古代山水画中点缀人物的理想位置',再结合我们观赏国画的阅历,可以想像得到,桥面上盖有廊和亭的桥,给人安闲、自由的感觉,这种感觉恰好与第3页。

《桥之美》课后反思1、《桥之美》收录在人教版课程规范试验教科书语文八班级〔上〕的第三单元里,这一单元是说明文单元。

但是,《桥》这篇课文与一般的规范性说明文不太一样,它的语言生动形象,带有肯定的文学性。

因此,在教读这篇课文之前,我具体地分析了单元教学要点,决断对这一单元进行单元文体教学。

2、在学习这篇课文之前,同学对说明文已有肯定的了解。

掌控了一般说明文的特征和一些常用的说明方法,对说明文语言精确、周密、平实的特点也有所体会。

因此,对这节课,我首先给的定义就是:它不是一篇一般的事物说明文,它是一篇带有美学观赏意味的小品文。

基于以上缘由,我确定了我这节课的教学目标:品尝本文诗意的描写性语言,与规范说明文的语言作对比;指导同学形成正确的审美观,初步培育同学的审美技能。

3、在整个课程实施过程中,始终贯穿“老师是主导,同学是主体”的新课程理念,让同学成为课堂真正的主人。

二、教学收获1、成功之处:⑴课堂教学实施过程中,我尽可能地让同学从自身已有的审美阅历动身,认识桥之美,进而观赏美,感悟美。

据此,我为课堂设计了四个环节:复习导入〔出示赵州桥的结构图〕、文本解读、拓展延伸〔查找、发觉生活中的美〕、课堂小结。

其中重点是第二个环节“文本解读”。

在这个环节中,我设计了以下四个步骤:①画家眼里的`“桥之美”②不同环境中的“桥之美”③赏析、品尝“桥之美”④我看“桥之美”⑵“文本解读”过程中的四个环节,是依据同学的认知规律而设计的,有一个由易而难、由浅入深的过程。

首先,画家眼里的“桥之美”主要立足于课本,要求同学在快速跳读课文后,能快速找出的观点。

由这一局部,自然导出一些审美的基本原理。

在这个环节中,我制作了一张幻灯片〔小桥流水人家〕,通过直观、形象的画面,让同学获得感性、易于接受的审美感受。

其次,在不同环境中的“桥之美”中,我从网上查找了很多关于桥的精致的图片,更结合课本中的内容给这些图片“归类分工”,让同学在欣赏这些漂亮的画面的过程中,真实的感受美,自然而然的收到美的熏陶。

人教版八年级语文上册《桥之美》教案人教版八年级语文上册《桥之美》教案一、教学目标知识与能力目标: 2、把握课文内容——桥之美“美”在哪里。

3、分清科普说明文和科学小品文的区别。

二、教学重点、难点和关键点教学重点:品味文章中形象优美的语句。

教学难点:学习一种新的审美视角。

教学关键点:桥之美“美”在哪里。

三、课时安排:二课时。

四、教学流程第一课时(一)温习导入前面我们一起学习和探讨了桥梁专家茅以升眼中的《中国石拱桥》,今天我们再来看看著名画家吴冠中眼里的桥又具有什么特点。

感知桥“美”1、学生默读课文,教师出示默读要求和思考内容:默读要求:(1)集中注意力默读,尽量做到不指读,不回读,不发出声音来读。

(2)对默读的内容要进行最大限度的记忆。

(3)学会在关键的地方作记号。

思考内容:(1)作者眼中的桥美在何处?讨论后明确:“并不着眼于桥自身的结构美,而是缘于桥在不同环境中的多种多样的形式作用”。

这个原则强调了画家眼中的桥是和环境关系密切的。

(2)好,下面我们再细考一个问题:为了把上面那个“桥之美”的审美原则说明清楚,作者使用了什么方法?文中哪几个自然段是具体说明这个审美原则的?讨论后明确:举了几个桥的例子。

(3 — 4 5 6 )(提示:这种用举例子来说明的方法,在说明文中就叫做“举例5 正面举例6 反面举例7 (总结全文)总——分——总第二课时(一)品味语言画家眼中的桥之美我们已经领略过了,现在我们一齐品味一下作者具有情味的语言。

分组讨论课后练习二1.茅盾故乡乌镇的小河两岸都是密密的芦苇,真是密不透风,每当其间显现一座石桥时,仿佛发闷的苇丛做了一次深呼吸,透了一口舒畅的气。

赏析:其实,苇丛不会“发闷”,也不会做“深呼吸”,这只是人的感受投射到它身上而已。

这表现了作者与周围环境已融为一体。

2.早春天气,江南乡间石桥头细柳飘丝,那纤细的游丝拂着桥身坚硬的石块,即使碰不见晓风残月,也令画家销魂!赏析:杨柳拂桥是江南常见的景色,作者将时间限定为杨柳刚刚返绿发芽的早春天气,将桥限定为石桥,两种景物之间的反差与对比,形成特殊的美感。