研究生归因风格及其与自尊关系的研究

- 格式:pdf

- 大小:341.64 KB

- 文档页数:3

自尊、归因方式与内疚和羞耻的关系研究通过对1040名中学生施测问卷,建立自尊、归因方式与内疚和羞耻的结构方程模型。

结果表明:1)自尊与内疚和羞耻呈显著正相关,归因方式与内疚或羞耻呈显著负相关;2)自尊是归因方式与内疚和羞耻之间的中介变量,归因方式对自尊的直接作用大于对内疚和羞耻的直接作用,对内疚和羞耻的间接作用大于直接作用;3)个体对内疚事件更倾向于内归因,对羞耻事件更倾向于外归因。

标签:内疚;羞耻;自尊;归因方式1 问题的提出作为人类高度社会化的负性自我道德情感体验,内疚和羞耻既是个体对自身经历的不良事件进行评价和认知的产物,同时也是影响个体后续行为的重要因素,而且它们都与个体的身心健康和社会化的发展有着非常密切的关系。

探讨一些主要变量与内疚和羞耻的关系,对人们更好的理解负性情绪也有着很重要的作用。

作为人格之核心的自尊是人本能性的生命需要,实现着人各种需要间的和谐性调节。

目前中西方学者一致认为自尊是在对自身价值进行判断基础上产生的情感体验[1]。

归因方式是个人的自我认识的重要组成部分,是对人进行评价的依据。

自尊的高低、归因方式的不同,可能会影响到个体的内疚和羞耻的程度。

20世纪90年代以来,自尊研究的重点被放在引起伴随抑郁情绪的、包含自我的认知因素上。

Harter和Renouf(1990)研究发现,在年龄较大的儿童和青少年中,自尊与沿着从愉快到抑郁的连续发展的情绪高度相关(r=0.72~0.80)。

国内的研究也已经证明了自尊与情绪的相关[2]。

高自尊的人能够经受失败的考验而继续努力,而低自尊的人则容易在失败中丧失信心放弃努力[3];自尊对心理症状和羞耻感有显著的直接影响[4];自尊与羞耻之间存在显著负相关[5]。

个体特定的情绪和情感的反应都与其认知特点有关。

作为自我道德情感的内疚和羞耻,由于人们对环境事件或个体行为的认知评价或归因的差异,其产生的频率和可能性也不一样。

Weiner(1985)在他的归因理论中提出,内疚与羞耻情感与原因的控制性有关:羞耻与不可控制归因相联系,内疚则与可控制性归因相关[6]。

中职生自尊水平、自我效能感与归因方式的关系研究作者:吴吉惠刘明月李文斌来源:《法制与社会》2018年第22期摘要本研究旨在探讨中职生归因方式、自尊水平与自我效能感的相关关系,中职生的归因方式在自尊水平和自我效能感上是否具有中介作用;通过采用一般自我效能感量表、自尊量表、归因方式问卷对四川的三所中职院校进行问卷调查,并进行数据分析。

关键词归因方式自尊水平自我效能感中职生一、问题的提出随着近些年来国家对职业教育的大力支持与投入,中职生的数量越来越多,就2010年其招生人数已达到了800万,这是一个不容小看的数字。

相对普通高中生而言,他们面临着更多的就业和升学的压力。

而且在中国的教育大背景之下,中职生大多是由于学业成绩差、中考失利,某种程度上是以失败者的角色被迫选择进入中等职业中学就学的。

根据以往的研究,相对于普通的中学生而言,中职生具有更低的自我效能感和自尊水平。

且有很大一部分中职生是来自于农村,由于社会地位以及经济地位的不同,以及错误的归因方式,很容易导致自卑心理和自我效能感低下,容易形成社会问题。

以往的研究主要探讨大学生、普通中学生等一般人群的自我效能感和自尊、一般自我效能感和归因方式以及归因方式和自尊之间的两两关系,本研究着重探讨中职生的自尊水平和自我效能感以及归因方式三者之间的关系。

二、研究方法(一)被试的选取本研究采用的被试来自于绵阳市梓潼县第一高级职业中学、绵阳广播电视大学、四川省中医药高等专科中学的在校中职生。

共发放问卷450份,回收438份,回收率97%。

(二)测量工具1.一般自我效能感量表(general self-efficacy Scale简称GSES)一股自我效能感(GSES)量表有10个问题,为单因素量表。

采用李克特4点量表的计分形式,计分方式以被试按照实际情况对每个项目进行回答,结果为所有项目得分之和除以项目数。

GSES目前已被翻译成至少25种语言进行研究和使用,在许多跨文化研究的多次测定中,该量表的内部—致性系数介于0.75至0.91之间,表明其具有良好的信度和效度。

开题报告应用心理学大学生自尊水平与归因方式的相关性研究一、选题的背景和意义当今社会,心理问题日益凸显,越来越受到重视。

大学生是社会群体的一个重要部分,肩负重大的社会责任,是我国社会主义现代化建设的主力军。

随着社会的发展,竞争压力也日益增大,大学生这一群体也受到社会生活等各方面的压力,心理问题日趋增多。

国内外大多有研究证明了自尊对个体的心理健康有着直接的影响,它主要是作为一种缓冲焦虑的机制而对心理健康起到保护的作用。

归因是指个体对自己或他人的社会行为结果进行推断和解释原因的过程。

个体对生活中所发生的事情,究其原因都有不同倾向的归因,倾向于内控归因的个体更相信自己的能力、努力能控制事情的发生发展与行为的后果,倾向于外控归因的个体更相信命运、运气等因素对行为后果的影响。

韦纳认为内外控的归因影响个体的自尊水平。

与外控者相比,内控者更注重自我对事件的控制能力,是社会适应的良好表现。

利用对大学生自尊与归因方式的联系的研究,可以更好的健全大学生的心理素质,对整体心理状态的提高都有重要作用与现实意义。

二、研究目标与主要内容(含论文提纲)本研究主要通过问卷调查和文献查阅,研究自尊水平对归因方式的相关联系及其相互影响。

主要包括内容:一、选题的背景和意义1.1研究背景1.2研究的意义二、文献综述2.1自尊的概念及其相关研究2.2归因方式的概念及其相关研究三、研究思路和方法3.1研究思路3.1.1研究模型3.1.2研究假设3.2研究工具3.3数据分析方法四、数据分析4.1样本的基本情况4.2人口统计学因素在各研究变量上的差异分析4.3自尊水平与归因方式的相关分析五、结论和建议5.1假设结论5.2研究结果5.3研究不足5.4提出建议三、拟采取的研究方法、研究手段及技术路线、实验方案等本研究采用量表作为问卷,对杭州地区的部分大学生进行调查。

采用Rosenberg的SES自尊量表,对大学生自尊水平进行测量。

同时,采用多维度-多归因量表MMCS,共48题,包含两个维度,针对学生的学业成就24题与人际关系24题,从这两个维度对大学生归因方式进行测量。

大学生自尊与归因方式的相关研究作者:秦怡来源:《科教导刊·电子版》2016年第27期摘要近年来,大学生自杀事件等失错事件经常发生,在社会上产生重大影响,这让我们思索在高速发展的现代社会日益激烈的竞争背景下,怎样提升大学生心理健康水平,塑造符合社会要求的大学生。

大量资料调查和国内外学者研究证明,自尊水平的高低和归因方式的不同对个体的心理健康有直接影响。

本文旨在对大学生自尊与归因方式进行相关研究,帮助大学生形成积极的归因方式和良好的自尊心理。

关键词自尊归因方式大学生中图分类号:R163.5 文献标识码:A1相关概念自尊即自我尊重,是通过特定社会比较形成的,是一种良好的心理状态,它表现为自我尊重和自我爱护。

归因是个体对自己或他人的所作所为进行分析,推出其性质或原因的过程。

目前代表理论有海德的单维度归因理论、凯利的协变理论、罗特的控制点理论以及维纳的动机和情绪归因理论等。

2研究的基本问题和假设2.1研究的基本问题探讨自尊与归因方式的相互关系。

研究不同自尊水平上大学生归因方式的差异。

2.2研究假设(1)大学生归因方式对自尊发展有重要影响。

归因对大学生自尊有一定预测作用。

(2)归因方式的不同维度与大学生自尊水平存在相关。

3研究方法3.1被试被试来自合肥师范学院随机抽取的120名同学,涉及不同专业和年级。

本文采用发放问卷的方法收集样本资料,一共发放问卷120份,收回问卷108份,去除极端数据9份,问卷有效使用率为83%。

3.2测量工具采用罗森伯格编制的自尊量表(SES),该量表由10个项目组成,其中5个题目采用反向计分,计分方式分四级,总分范围是10—40分,分值越高,自尊程度越高。

采用 Lefcourt 等人编制的多维度——多归因因果量表( MMCS)。

本量表总共有 48 个题目,分为两个部分,24题分涉及学业成就,24题涉及人际关系。

每个部分又分为关于成功和失败的12个项目。

3.3数据统计使用SPSS16.0对数据进行t检验,F检验和相关分析。

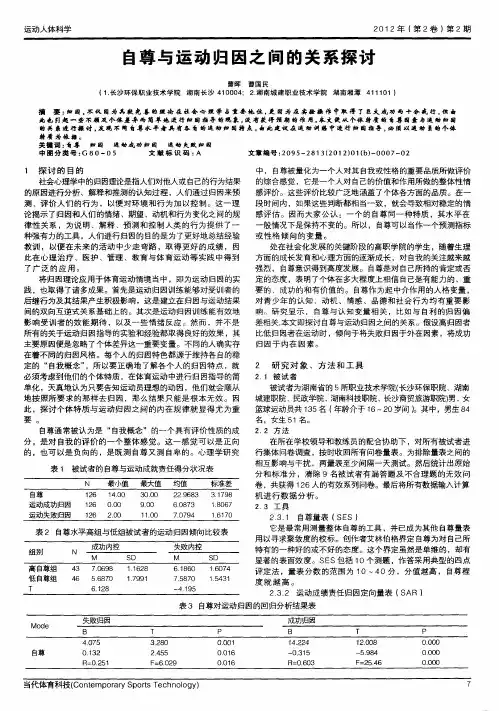

归因方式对不同自尊水平个体状态焦虑情绪的影响高丽1,张向葵1,2,田录梅*(1.东北师范大学心理系,吉林长春130024;2.东北师范大学儿童发展研究中心,吉林长春130024)【摘要】目的:探讨归因方式对不同自尊水平个体状态焦虑情绪的影响。

方法:以216名大学生为对象,运用Rosenberg 自尊量表(SES)筛选出122名大学生为被试,采用问卷调查与诱导实验相结合的方法进行研究。

结果:①t检验中,低自尊的归因方式平均分为14.69,高自尊被试的归因方式平均分为12.93;②在方差分析中,对于被试失败前后焦虑差,自尊和归因方式的主效应及二者之间的交互作用均显著,分别为F (1,118)=7.56,P <0.01,F (1,118)=4.83,P <0.05,F (1,118)=5.44,P <0.05。

结论:自尊与归因方式均能起到缓冲失败后不良状态焦虑情绪的作用,两者在对状态焦虑情绪的影响上存在交互作用。

【关键词】自尊;归因方式;状态焦虑;失败诱导;大学生中图分类号:R395.6文献标识码:A文章编号:1005-3611(2010)01-0111-03Influence of Attributional Style on Different Self-esteem Levels of Individual ’s State AnxietyG AO Li ,Z HANG Xiang-kui ,TIAN Lu-meiDepartment of Psychology ,Northeast Normal University ,Changchun 130024,China【Abstract 】Objective :To examine the effect of attributional style on individual ’s state anxiety after failure.Methods :Rosenberg self-esteem scale was applied to select 122subjects from 216college students.The question was solved by combining the method of questionnaire inquiry with an experiment,and the data was analyzed by t -test and ANOVA.Results :①From t-test,the mean score of low self-esteem subjects ’attributional style was 14.69,and that of high self-esteem is 12.93;②From ANOVA,the anxiety difference,the main effect of self -esteem,attributional style and their interactive effects were significant,respectively F (1,118)=7.56,P <0.01,F (1,118)=4.83,P <0.05,F (1,118)=5.44,P <0.05.Conclusion :Both self -esteem and attributional style may have effect on reducing negative state anxiety,but there is interactive effect between self-esteem and attributional style.【Key words 】S elf-esteem ;A ttributional style ;S tate anxiety ;F ailure-inducement ;C ollege students【基金项目】2006年度教育部哲学社会科学研究“高校心理健康教育工作标准研究”重大课题委托项目通讯作者:张向葵;*山东师范大学心理学院焦虑(anxiety )指个体预料会有某种不良后果或模糊性威胁将出现时产生的一种不愉快情绪,其特点是紧张、忧虑、烦恼、害怕和恐惧[1]。

初中生乐观归因风格与抗挫折能力:自尊的中介作用摘要采用《中学生抗挫折能力》、《自尊》和《乐观归因风格》三个问卷,以574名初中生作为被试.应用中介效应检验程序探讨乐观归因风格与抗挫折能力的关系及自尊在二者之间的中介作用。

结果表明:(1)乐观归因风格与抗挫折能力、自尊之间存在密切关系;(2)积极事件归因不仅会直接影响初中生的抗挫折能力.而且还会通过自尊对其产生间接影响:(3)消极事件归因仅通过自尊间接地影响初中生的抗挫折能力。

这表明不同性质的事件归因对抗挫折能力的影响有差异,自尊在初中生乐观归因风格与抗挫折能力之间起着重要的中介作用.关键词初中生,乐观归因风格,自尊,抗挫折能力,中介作用。

1 引言抗挫折能力最早由美国心理测验专家罗森茨威格提出来的,是指抵抗挫折而没有不良反应的能力,即个体受到挫折后免于行为失常的能力(Har-rington,2007;张旭东.缴润凯,肖冬玲,2013),它是促使青少年良好发展的一种积极品质(Fellip-pello et al,2014;张丽萍,周广亚,2012)。

一些研究表明,我国青少年面临着不小的压力,其抗挫折能力亟待提高。

因此,探讨抗挫折能力的影响因素及其作用机制具有重大的现实意义。

个体抗挫折能力的发展会到受多种因素的影响,如体育活动(周丽君,2005)、挫折经验或生活事件(张丽萍,周广亚,2012)、父母教养方式和社会支持(程利娜,2013)等,但这些研究大多集中在个体外部环境因素,较少涉及到个体内在心理对它产生的影响,、Richardson (2002)认为,要使个体获得有效的抗挫折能力,就要培养其遭受挫折后快速复原的能力。

而这种能力的培养除了要建构良好的来自家庭、学校、同伴及社会的外在保护因子(即上述外部环境因素)之外,更为重要的是,要建构良好的内在保护因子.即生理因素与心理因素(Wright&Masten,2005)。

乐观归因风格是指个体对事物发生原因所持有的一种积极的解释方式.研究表明,乐观归因风格作为个体内在心理结构中的重要成分之一.显著地影响着个体的认知与行为方式,与个体应对挫折的能力关系密切。

大学生归因方式、自尊与心理健康的关系研究自尊是自我概念中一个极为重要的成分,也是人格特征中关于自我价值感的核心概念。

以往研究中证实自尊与心理健康存在密切关系。

杨丽珠等2003年指出,自尊是心理健康的重要指标;[1]高自尊与健康的并且合乎社会要求的事物相关;[2]陈建文等(2004)的研究也显示,大学生的自尊与症状自评量表中的多数因子得分呈显著负相关;[3]胡军生等(2006)的研究表明:高自尊的个体心理健康和自我和谐水平都较高,同时,有着较少的心身症状,在师范生的心理健康方面自尊也起了积极的作用。

[4]已有研究还表明,自尊在社会支持与心理幸福感之间起中介作用。

[5]自尊在被接纳感与心理健康两变量之间起中介作用。

[6]故自尊有可能也会在心理健康和归因方式两变量之间起中介作用。

归因方式是指个体在长期的归因过程中形成的比较稳定的归因倾向。

归因方式影响个体的自尊水平,具体的原因归因影响人的情绪反应,不同的原因维度影响人的情绪反应。

研究也发现,正性事件上,内在的、个人的、可控的归因方式有助于提高自尊;负性事件上,外在的、整体的、不可控的归因方式不利于自尊的提高。

一个低自尊的人,对自己的评价存在偏差,将自己的成就归因于外因,而非自身能力。

[7]综合以往研究,本研究假设自尊是一项中介变量,在归因方式与心理健康之间起着中介作用。

在此理论的基础上,本研究采用结构方程模型技术考察大学生的归因方式和自尊对心理健康的影响效应及其效应的实现路径。

一、研究方法1.被试按随机抽样的方法在曲阜师范大学随机发放问卷30 0份,收回有效问卷288份,有效率96%,其中男生104人,占36.1%;女生184人,占63.9%。

平均年龄20.61±1.91岁。

2.工具(1)症状自评量表(SCL-90)。

SCL-90自20世纪70年代由Derogates等编制以来,已在国内外广泛应用于精神科的临床和研究。

它是由90个项目所组成的精神症状自评量表,主要用来衡量门诊及部分住院病人的自觉症状和严重程度。

自尊与成长——一项关于在读研究生自尊状况的实证研究胡金连;董云川【摘要】采用分层整群随机抽样方法,使用SES自尊量表对云南省6所大学1240名研究生进行调查,结果发现:(1)研究生低自尊水平、中间水平、高自尊水平的比例分别为12.6%、66.3%、20.7%;(2)不同培养类型研究生的自尊状况有显著差异;(3)个人不同月支出研究生自尊有显著差异;(4)父亲不同教育水平研究生自尊状况差异显著;(5)母亲不同教育水平研究生自尊状况差异显著.【期刊名称】《红河学院学报》【年(卷),期】2010(008)002【总页数】4页(P105-108)【关键词】高等教育;研究生;自尊【作者】胡金连;董云川【作者单位】云南大学心理健康咨询服务中心,昆明,650091;云南大学高等教育研究院,昆明,65009【正文语种】中文【中图分类】G44自尊是个体对自我进行的整体积极性评价[1],是个体走向幸福的基石[2].诸多资料表明:低自尊和高攻击有关[3-4].自尊对青少年的认知、动机、情感和社会行为均有重要影响[5],对个体行为的成功有关系[6].研究生是教育系统内一个较高层次的群体,是社会主义现代化建设的中坚力量,其心理状况及健康成长受到越来越多的关注.本研究旨在通过对当前在读研究生自尊状况的了解,为有针对性地提高研究生的自尊水平和促进其心理健康提供依据.1.1 对象2009年12月,课题组采取分层整群抽样的方法,对综合性、师范类、民族类、农业类、林学类、医学类各选取1所大学,通过课堂施测,对6所大学的研究生进行问卷调查,研究生填答完毕后,当场收回全部问卷,整理并录入.问卷发放1240份,回收有效问卷1200份,回收率为96.85%.1.2 工具1.2.1 一般状况调查表含性别、学科、培养类型、年级等条目.1.2.2 SES自尊量表该量表由10个条目组成,采用“很不符合”、“不符合”、“符合”、“非常符合”四级评分标准,分别给1 -4分的评分,总分值越高表示自尊水平越高,该量表具有较高的信度和效度[7].在本研究中,量表的内部一致性为0.79.1.3 统计方法采用spss13.0统计.2.1 自尊总体状况根据统计学原理,“按照自尊的平均分从高到低排列,从总体中分别抽取平均数两端各一个标准差的研究生来划分高、低自尊”的划分标准[8],研究生低自尊水平、中间水平、高自尊水平的人数比例分别为12.6%、66.3%、20.7%.具体各个选项的频数如表1.2.2 不同培养类型研究生自尊状况比较经F检验发现,不同培养类型研究生的自尊状况有差异,见表2.经LSD进一步检验发现:培养类型为委培的研究生的分数显著低于统招((t=-0.13,P﹤0.05)﹑定向((t=-0.12,P﹤0.05)﹑自筹((t=-0.17,P﹤0.05).即培养类型为委培研究生的自尊显著低于自筹﹑统招﹑定向的研究生.2.3 父亲不同受教育水平研究生自尊状况比较经F检验发现,父亲不同教育水平研究生的自尊水平有显著差异,见表3.经LSD进一步检验发现:父亲教育水平是大学及大学以上研究生的分数显著高于父亲为小学或小学未毕业((t=0.13,P﹤0.05)﹑初中((t=0.09,P﹤0.05)﹑高中或中专((t=0.07,P﹤0.05)的研究生.即父亲教育水平为大学及以上的研究生的自尊水平显著高于父亲教育水平是小学或小学未毕业﹑初中﹑高中或中专的研究生.2.4 母亲不同受教育水平研究生自尊状况比较经F检验发现,母亲不同教育水平研究生的自尊水平有显著差异,见表4.经LSD进一步检验发现:母亲教育水平是小学或小学未毕业研究生的自尊分数显著低于母亲为初中((t=-0.08,P﹤0.05)﹑高中或中专((t=-0. 10,P﹤0.05)﹑大学及以上((t=-0.12,P﹤0. 05)的研究生.即母亲教育水平是小学或小学未毕业研究生的自尊水平显著低于初中﹑高中或中专﹑大学及以上水平的研究生.2.5 个人不同月支出研究生自尊状况比较经F检验发现,个人不同月支出研究生自尊状况有显著差异,见表5.经LSD进一步检验发现:月支出101-200元研究生的自尊分数显著低于无固定月支出((t=-0. 21,P﹤0.05)﹑300-400元((t=-0.18,P﹤0. 05)﹑400-500元((t=-0.20,P﹤0.05)﹑500-600元((t=-0.23,P﹤0.01)﹑600元以上((t= -0.26,P﹤0.01)的研究生;月支出在600元研究生的自尊分数显著高于100-200元((t=0.26,P﹤0.01)﹑200-300元((t=0.13,P﹤0.01)﹑300-400元((t=0.07,P﹤0.05)﹑400-500元((t=0. 05,P﹤0.05)的研究生.即个人月支出越高,个体的自尊就越高.本调查中,研究生低自尊水平、中间水平、高自尊水平的人数比例分别为12.6%、66.3%、20.7%;已有研究中[9],大学生的低自尊水平、中间水平、高自尊水平分别为18.75%、62.5%、18.75%.据此可证明研究生的自尊水平比大学生高.在重学历的社会氛围中,人们更多的把赞许的目光投给研究生.同时,随着知识和阅历的增加,研究生生理和心理上比大学生成熟,对自己的评价和认可要比大学生高.总体来说,虽然研究生的咨询水平比大学生高,但是在研究生中仍有12.6%的同学处于低自尊状态,应引起相关部门的重视.本研究中培养类型为委培的研究生自尊状况自尊较低,究其原因,可能与这部分同学的背景有关.在本调查中,委培类型研究生几乎都是有家庭和与单位签订了合同,和其他类型研究生相比较,不论是在家庭上还是在工作上,自己能选择的机会都很少.在访谈中还发现,有的人背负着家庭的希望,有的人由于受到“合同”的约束使自己产生比其他同学低一头的自卑情绪,从而对自己的认可不高.他们很少融入到学校的环境中,在已经设定好的生活中封闭了自我.提示:在开展研究生心理健康教育工作中,要积极关注委培类型研究生的自尊状况及其心理健康,促进其健康发展.父母亲受教育水平影响到研究生的自尊水平,究其原因,可能与文化程度背后所透射的文化资本和教养方式有关.家长的文化程度作为一种文化资本,可以通过家庭生活耳濡目染,让子女在无形的熏陶中得到继承,再次在子女身上以“身体化”的形态出现[10],较低的文化资本对孩子的身心健康有着不良的影响.另外,在访谈中发现,父亲或母亲文化程度为小学或小学未毕业研究生多是家住农村,父母采取的教育方式多是惩罚、干涉过多等不良教育方式,尤其是父亲采取惩罚的方式过多,母亲采取严厉、偏爱等消极教养方式过多.已有研究表明[11]:父母积极的教养方式对青少年自尊有积极的影响,而父母消极的教养方式则对青少年自尊存在消极的影响.由此可看出,提高父母亲的文化程度,有助于个体自尊水平的提高.本研究中,研究生个人月支出越高,自尊就越高.究其原因,与社会环境氛围有关.由于受传统观念的影响,经济实力一直以来都是社会地位的象征.很多时候,生活中对人的评价不是根据人的能力,而是以人占有物质财富的多少为标准.从而有经济能力的人会得到社会的积极的评价;而经济状况不好的人,不管是因为什么原因导致的,都有可能受到社会的不良评价甚至鄙视.当研究生把社会的标准内化为自己的标准时,个人月支出少的同学就觉得没有颜面,和同学在一起觉得自卑,自我价值感较低,从而自尊水平较低;而个人月支出高的同学优越感比较强,自我价值感相对较高,自尊就比月支出少的同学高.【相关文献】[1]Baumeister R F,Smart L,Boden J M.Relation of threarened egotism to wiolence and aggression:The dark side of high self -esteem,Psychological Rewiew,1996,103(1):5-33. [2]Youngs,Bettie B.Self-esteem:it is the key to happiness, Rolling Hills Estates,Calif:Jalmar press,1992(1):133-137.[3]Donnellan M B,Trzesniewski K H,Robins R.W,et al:Low self-esteem is related to agression,antisocial behavior,and delinquency.Psychological Science,2005,16(4):328-333.[4]辛自强,等.青少年自尊与攻击的关系:中介变量和调节变量的作用[J].心理学报,2007,39(5):845-851.[5]Campbell JD,Lavallee FL.Who am I?The Role of self-cincept confusion in understanding the behvarior of people with low self-esteem,in Baumeister,R.F:Self-esteem,The Puzzle ofLow Self-Ragard,Plenum Press,New York,20.[6]Nathaniel Branden.The Psychology of Self-Esteem,A Revolutionary ApproachtoSelf-understanding.That Lauched a New Era inModern Psychology,2001,252-255.[7]D’Zurilla T J,Chang E C,Sanna L J.Self-esteem and social problem solving as predictors of aggression in college. Journal of Social and Clinical Psycology,2003,22(4):424-440. [8]张荣娟,李文虎,等.不同自尊的大学生防御方式及其人际冲突解决方式的比较研究[J],心理发展与教育,2005(3): 108-111.[9]戴维,波普诺.社会学[M].北京:中国人民大学出版社, 2000.[10]林振,等.青少年自尊与父母教养方式的相关研究[J].福州基础教育研究,2009(11):104-106.[11]王淑燕.硕士研究生主观幸福感的特点及其与自尊的关系研究[D].硕士论文,2006,(4).。

大学生自我效能感与自尊的相关性研究一、本文概述研究背景与意义:可以简要介绍自我效能感和自尊的概念,以及它们在心理学领域的重要性。

接着,阐述大学生作为一个特殊群体,研究其自我效能感与自尊的相关性对于促进其心理健康和个人成长的重要性。

研究目的与问题:明确本研究旨在探讨大学生自我效能感与自尊之间的关系,并提出具体的研究问题或假设。

例如,是否自我效能感水平较高的大学生往往具有更高的自尊水平?两者之间是否存在显著的正相关关系?文献综述:简要回顾相关领域的研究进展,总结前人在自我效能感与自尊关系研究中的主要发现和观点,指出现有研究的不足之处或需要进一步探讨的问题。

研究方法与数据来源:概述本研究将采用的研究方法,如问卷调查、实验设计等,以及数据来源,比如选取的样本群体、数据收集和分析的具体步骤。

研究结构:简要介绍文章的结构安排,指出本文将分为几个部分,每个部分的主要内容和逻辑关系。

随着社会的快速发展和竞争压力的不断增大,大学生的心理健康问题日益受到社会各界的关注。

自我效能感和自尊作为影响个体心理健康的重要因素,对于大学生的个人成长和适应社会具有重要意义。

本文旨在探讨大学生自我效能感与自尊之间的相关性,以期为促进大学生心理健康提供理论依据和实践指导。

通过对现有文献的综述,本研究发现尽管众多研究已经证实自我效能感与自尊之间存在一定的关联,但对于两者关系的深入探讨仍显不足。

为此,本研究采用问卷调查法,选取某高校大学生为研究对象,通过收集和分析数据,旨在揭示自我效能感与自尊的具体关系,并探讨影响这一关系的潜在因素。

本文共分为五个部分,首先介绍研究背景与意义,其次进行文献综述,然后阐述研究方法与数据来源,接着分析研究结果,最后对研究发现进行讨论并提出建议。

二、文献综述自我效能感和自尊作为心理学领域中两个重要的概念,长期以来受到研究者的广泛关注。

自我效能感,由Bandura首次提出,是指个体对自己完成特定任务的能力的信念(Bandura, 1997)。

能力努力情境运气内控外控内控成功内控失败外控成功外控失败IAS 0.151**0.0540.236**0.152**0.116*0.222**0.0800.127*0.124*0.274**SES0.094-0.0410.191**0.0830.0290.158**0.0770.120*0.0910.192**表2大学生社交焦虑、自尊与归因的相关系数及其显著性注:N=365;*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

社交焦虑是大学生日常社会交往中常见的心理不适,个体对参与社交情境有紧张不安、忧虑甚至恐惧的情绪反应,往往采取回避的行为来应对社交情境[1]。

西方研究者认为,社交焦虑者担忧别人对自己的看法,真正缺少的是自信[2];国内研究者认为,自尊、自我评价、自我接纳以及社交技能等均会对社交焦虑发生影响[3~4]。

本文将研究大学生社交焦虑程度、自尊水平以及归因方式相互之间的关系,并对归因方式和自尊对社交焦虑的影响模式作初步的探讨。

一、研究方法1.研究对象。

本研究选取江苏省淮阴师范学院大一至大四在校大学生为被试,共计340人,大一115人,大二105人,大三120人,大四25人。

被试的基本情况(见表1)。

收稿日期:2010-10-18基金项目:淮阴师范学院青年科学基金项目作者简介:陈洁(1980-),女,江苏淮安人,硕士研究生,从事应用心理学研究。

大学生社交焦虑、自尊与归因方式的关系研究陈洁(淮阴师范学院历史文化旅游学院,江苏淮安223001)摘要:社交焦虑是大学生日常社会交往中常见的心理不适,本研究对某大学365名大学生的社交焦虑程度、自尊水平以及人际归因的倾向进行测量并讨论三者间的关系,研究发现:三个因子两两之间均存在显著的相关;自尊水平、外控失败归因以及有无学干经历可以作为社交焦虑的预测因素。

关键词:社交焦虑;自尊;归因方式;大学生中图分类号:G 641文献标志码:A文章编号:1002—2589(2010)35—0251—03科别性别独生子女来源学生干部文理男女是否城市农村是否人数184181137228154211148217226139比例50.1%49.9%37.5%62.5%42.2%57.8%40.5%59.5%61.9%38.1%表1被试基本情况2.研究工具。

大学生自尊与自我效能感及归因的相关研究一、概述随着社会的快速发展和竞争的日益激烈,大学生的心理健康问题日益受到社会的广泛关注。

自尊和自我效能感作为影响大学生心理健康的两个重要因素,对大学生的个人成长和适应社会具有重要意义。

自尊,即自我尊重,是个体对其社会角色进行自我评价的结果,它关系到个体的自我价值和自我认同。

而自我效能感,是指个体对自己实现特定领域行为目标所需能力的信心或信念,它影响着个体的动机水平、目标选择和行为坚持性。

归因理论则认为,个体对行为结果的因果知觉会直接影响其随后的情感、期望和行为。

探讨大学生自尊、自我效能感及归因之间的关系,对于促进大学生心理健康和个人成长具有重要的理论和实践价值。

本研究旨在通过问卷调查法,以大学生为研究对象,初步测查大学生自尊、自我效能感的基本状况,并深入探讨三者之间的相关性。

研究假设大学生的自尊与自我效能感存在正相关关系,且归因方式会对这一关系产生影响。

同时,研究还将对不同群体大学生的自尊、自我效能感及归因差异进行探讨,以期更全面地了解大学生的心理健康状况。

通过对现有文献的综述,本研究发现尽管已有研究证实自尊、自我效能感与归因之间存在一定关联,但对于三者关系的深入探讨仍显不足。

本研究将弥补现有研究的不足,为大学生心理健康的研究提供新的理论依据和实践指导。

本研究共分为几个部分。

将对自尊、自我效能感和归因的概念及其相关理论进行阐述,为后续研究奠定基础。

通过问卷调查法收集数据,对大学生的自尊、自我效能感和归因状况进行初步测查。

接着,运用相关分析方法和回归分析方法,探讨大学生自尊、自我效能感及归因之间的关系,并建立三者影响关系模式。

根据研究结果,提出促进大学生心理健康的建议和措施。

通过本研究,期望能够更深入地了解大学生的自尊、自我效能感和归因状况,揭示三者之间的内在联系和影响机制,为大学生心理健康教育和心理咨询提供科学依据和实践指导。

同时,也期望能够引起更多学者对大学生心理健康问题的关注和研究,共同推动大学生心理健康领域的发展。

硕士毕业生归因风格、自我概念与就业焦虑的关系研究陈浩2015年1月中图分类号:B844UDC分类号:100硕士毕业生归因风格、自我概念与就业焦虑的关系研究作 者 姓 名 陈浩学 院 名 称 人文与社会科学学院指 导 教 师 安芹 副教授答辩委员会主席 洪炜 教授申 请 学 位 教育学硕士学 科 专 业 发展与教育心理学学位授予单位 北京理工大学论文答辩日期 2015年1月Study on the Co-relationship among the Attributional Style,Self-concept and Employment Anxiety ofFresh Master GraduatesCandidate Name:Chen HaoSchool or Department: Humanities and Social scienceFaculty Mentor: Prof. An QinChair, Thesis Committee: Prof. Hong WeiDegree Applied: Master of EducationMajor:PsychologyDegree by: Beijing Institute of TechnologyThe Date of Defence: Jan., 2015摘要近年来随着教育体制改革的推进,高学历人才稳步增长,硕士研究生的就业竞争优势逐渐减弱,硕士研究生的就业焦虑越来越引起社会的关注。

就业焦虑是指个体在求职过程中对可能出现的无法实现原初就业目标而产生的一种紧张、不安、强烈、持久的情绪体验,伴随相应的认知、生理和行为变化。

已有研究表明,归因风格与就业焦虑、自我概念与就业焦虑之间均存在密切的联系。

本研究拟将归因风格、自我概念以及就业焦虑同时引入研究考察三个变量之间的关系,希望可以为探索缓解研究生就业焦虑的干预途径提供依据。

本研究采用问卷调查的方法,根据方便取样原则选取北京、上海八所高校577名应届硕士毕业生,使用《多维度-多归因因果量表》,《田纳西自我概念量表》和《高校毕业生就业焦虑问卷》进行施测,考察硕士研究生归因风格、自我概念与就业焦虑的特点及三个变量间的关系。