榆林市位于陕西省最北部

- 格式:docx

- 大小:23.32 KB

- 文档页数:4

榆林概况榆林市位于陕西省最北部,东临黄河与山西相望,西连宁夏、甘肃,北邻内蒙古,南接本省延安市。

辖1市2区9县、155个乡镇、29个街道办事处、2962个行政村,户籍人口383.84万人。

地域东西长385公里,南北宽263公里,总土地面积42921.1平方公里。

地貌大体以长城为界,北部为风沙草滩区,占总面积的42%,南部为黄土丘陵沟壑区,占总面积的58%。

市情主要特点:一是资源优势突出。

全市已发现8大类48种矿产,潜在价值超过46万亿元人民币,特别是煤、气、油、盐资源富集一地,组合配置好,国内外罕见,开发潜力巨大。

煤炭预测储量2800亿吨,其中神府煤田是世界七大煤田之一。

天然气预测储量6万亿立方米,是迄今我国陆上探明最大整装气田的核心组成部分。

岩盐预测储量6万亿吨,约占全国已探明总量的26%。

石油预测储量10亿吨,是陕甘宁油气田的核心组成部分。

二是人文优势独特。

历史上,榆林是兵家必争之地。

春秋为晋,战国归魏,秦统一六国后为上郡地,唐及五代时设夏州、银州、麟州、府州、绥州,均属关内道管辖,素有“九边重镇”之称。

榆林城是国务院公布的第二批国家历史文化名城,重点文物古迹有万里长城第一台镇北台,大夏国都统万城遗址,西北地区最大的道教建筑群白云山道观,陕西最大的摩崖石刻红石峡,李自成行宫,陕西最大的内陆湖泊红碱淖等。

榆林是著名的革命老区,解放战争时期,毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家在我市8个县30个村庄战斗生活过。

三是区位优势明显。

榆林地处中西部结合地带,位于陕甘宁蒙晋五省区交界之处,承接东西南北。

西包铁路复线、太中银铁路和青银、包茂高速榆林段建成通车,榆阳4C级机场建成投运,高速公路总里程居全省首位,铁路总里程达到1021公里,开通了至北京、乌鲁木齐等城市的列车和上海、昆明等26条航线29个通航点。

经初步核算,2019年全年实现生产总值4136.28亿元,同比增长7.1%。

其中,第一产业增加值250.72亿元,增长3.9%;第二产业增加值2690.34亿元,增长8.2%;第三产业增加值1195.22亿元,增长5.8%。

2、榆林市位于陕西省的最北部,在陕北黄土高原和毛乌素沙地南缘的交界处,也是黄土高原和内蒙古高原的过渡区,是国家级历史文化名城。

李自成,胡启立,杜斌承、张季鸾、

胡星元——(公元1903-1993)爱国港商。

榆林人。

早年因家贫辍学,到银炉当学徒。

后学会驾驶汽车,先后在沈阳、西安从事营运。

抗战胜利后,他与友人合资在香港与美国之间从事贸易。

1982年秋,他以80高龄重返阔别60多年的故乡。

此后10年间,他为振兴家乡文教卫生事业,共捐献人民币1000多万元,修建“星元图书楼”、“星元小学”、“星元医院”(由陕西省政府命名)

3、春节、中秋节、元宵节等,最盛大的是春节和元宵节,元宵节在万佛楼下听一曲婉转的榆林小曲,在大街万佛楼上,五六位老年人穿着古装,弹着琵琶、扬琴、古筝等乐器,一位演员伴随着婉转的音乐,唱得非常带劲。

4、红枣、小米、绿豆,驰名中外的榆林豆腐具有白嫩细腻、味香可口、营养丰富、价廉物美的特点,是榆林地方第一名菜。

广告词“好豆、好水、好作法,榆林豆腐美名扬”

5、榆林有世称“北台南塔中古城,六楼骑街天下名”的明清建筑古迹。

榆林的传说故事,很早很早以前,民众逐水而居,循普惠泉水,围泉而居,泉周榆树成林,遂取名榆林寨。

明成化年间,延绥巡府余子俊想城究竟建在哪呢?传说,一日余公带着部下打猎,忽见前方旋过一只白狐狸,余公独马前追,狐狸跑,余公追,一直追到驼山脚下,狐狸不见了。

余公登顶而望,只见南向沟壑纵横,北向漠沙千里,东向丘陵起伏,西向黑山对望,山下榆溪缓缓,四围黑山、红山环抱。

他将马鞭向山下一指,就此矣——真乃龙腾虎踞之地,在此建成榆林城。

榆林市榆林市概况榆林市位于陕西省最北部,东临黄河与山西相望,西连宁夏、甘肃,北邻内蒙,南接本省延安市。

全市总面积43578平方公里,总人口356万,辖1区11县222个乡镇。

地貌大体以长城为界,北部为风沙草滩区,占总面积的42%,南部为黄土丘陵沟壑区,占总面积的58%。

市情主要特点:一是资源优势突出。

全市已发现8大类48种矿产,潜在价值超过46万亿元人民币,特别是煤、气、油、盐资源富集一地,组合配置好,国内外罕见,开发潜力巨大。

煤炭预测储量2800亿吨(全国2011年煤炭年产35亿吨),其中神府煤田是世界七大煤田之一。

天然气预测储量5万亿立方米(全国2010年天然气产量946亿立方米),是迄今我国陆上探明最大整装气田的核心组成部分。

岩盐预测储量6万亿吨,约占全国已探明总量的26%。

石油预测储量6亿吨,是陕甘宁油气田的核心组成部分。

二是人文优势独特。

历史上,榆林是兵家必争之地。

春秋为晋,战国归魏,秦统一六国后为上郡地,唐及五代时设夏州、银州、麟州、府州、绥州,均属关内道管辖,素有“九边重镇”之称。

榆林城是国务院公布的第二批国家历史文化名城,重点文物古迹有万里长城第一台镇北台,大夏国都统万城遗址,西北地区最大的道教建筑群白云山道观,陕西最大的摩崖石刻红石峡,李自成行宫,陕西最大的内陆湖泊红碱淖等。

榆林是著名的革命老区,解放战争时期,毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家在我市8个县30个村庄战斗生活过。

三是区位优势明显。

榆林地处中西部结合地带,位于陕甘宁蒙晋五省区交界之处,承接东西南北。

先后建成神延铁路、包神铁路和神朔复线铁路,境内铁路总里程达388公里,铁路年外运能力突破1亿吨;公路总里程2.55万公里,其中高速公路576公里,国道673公里,省道680公里,基本建成“两横两纵”公路主骨架和十条公路次骨架。

民航新4C级机场已建成投用,目前开通北京、上海、西安的航班,成为陕西第二大航空港。

2008年,全市完成地区生产总值1008.26亿元,稳居全省第二,同比增长23%,增速连续七年保持全省第一;全市规模以上工业企业完成总产值1229.34亿元,同比增长35.1%。

榆林市经济社会发展一、榆林概况榆林市位于陕西省最北部,东临黄河与山西相望,西连宁夏、甘肃,北邻内蒙,南接本省延安市。

全市总面积43578平方公里,总人口356万,辖1区11县222个乡镇。

地貌大体以长城为界,北部为风沙草滩区,占总面积的42%,南部为黄土丘陵沟壑区,占总面积的58%。

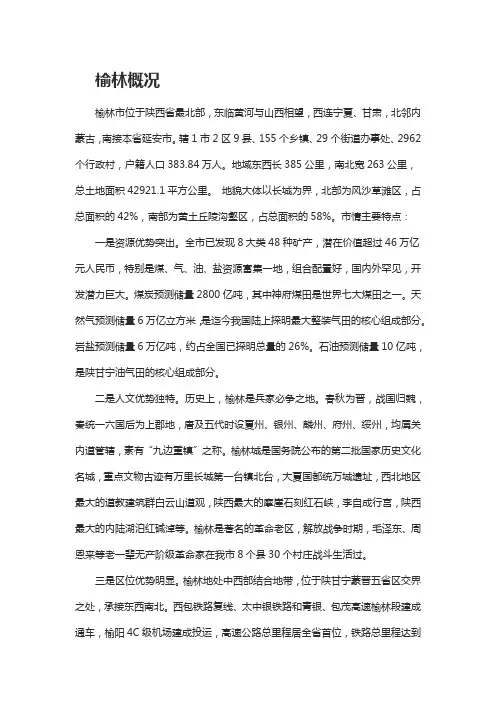

(一)榆林地图1、榆林在陕西的位置2、榆林行政区划图3、榆林市地图(二)地理地形地质构造单元上属华北地台的鄂尔多斯台斜、陕北台凹的中北部。

东北部靠近东胜台凸,是块古老的地台,未见岩浆岩生成和岩浆活动,地震极少。

地势由西部向东倾斜,西南部平均海拔1600--1800米,其他各地平均海拔1000--1200米。

最高点是定边南部的魏梁,海拔1907米,最低点是清涧无定河入黄河口,海拔560米。

地貌分为风沙草滩区、黄土丘陵沟壑区、梁状低山丘陵区三大类。

大体以长城为界,北部是毛乌素沙漠南缘风沙草滩区,面积约15813平方公里,占全市面积的36.7%。

得到治理的沙滩地郁郁葱葱;海子(湖泊)星罗棋布。

南部是黄土高原的腹地,沟壑纵横,丘陵峁梁交错,水土流失得到初步控制,生态环境有了较大改善。

面积约22300平方公里,占全市面积的51.75%。

梁状低山丘陵区主要分布在西南部白于山区一带无定河、大理河、延河、洛河的发源地。

面积约5000平方公里,占全市面积11.55%。

地势高亢,梁塬宽广,梁涧交错、土层深厚,水土侵触逐步得到治理。

(三)发展特点一是资源优势突出。

全市已发现8大类48种矿产,潜在价值超过46万亿元人民币,特别是煤、气、油、盐资源富集一地,组合配置好,国内外罕见,开发潜力巨大。

煤炭预测储量2800亿吨,其中神府煤田是世界七大煤田之一。

天然气预测储量5万亿立方米,是迄今我国陆上探明最大整装气田的核心组成部分。

岩盐预测储量6万亿吨,约占全国已探明总量的26%。

石油预测储量6亿吨,是陕甘宁油气田的核心组成部分。

二是人文优势独特。

历史上,榆林是兵家必争之地。

一、 7榆林市概况榆林市位于陕西省最北部,地处陕甘宁蒙晋五省(区)交界接壤地带,位于东经107°28′—111°15′,北纬36°57′—39°34′之间,东临黄河与山西相望,西连宁夏、甘肃,北邻内蒙,南接本省延安市。

地域东西长385公里,南北宽约263公里,总面积43578平方公里。

地貌大体以长城为界,北部为风沙草滩区,占总面积的42%,南部为黄土丘陵沟壑区,占总面积的58%。

平均海拔1000至1500米。

境内有大小53条河流汇入黄河,主要是“四河四川”。

北部沙区有200多个内陆湖泊,红碱淖是陕西最大的内陆湖泊,总面积67平方公里,总蓄水量10亿立方米。

榆林气候属暖温带和温带半干旱大陆性季风气候,四季分明,日较差大,无霜期短,年平均气温10℃,平均降水400毫米左右,无霜期150天左右。

气象灾害较多,几乎每年都有不同程度的干旱、霜冻、暴雨、大风、冰雹等灾害发生,尤以干旱、冰雹和霜冻危害严重。

全市辖榆阳、神木、府谷、定边、靖边、横山、佳县、米脂、吴堡、绥德、清涧、子洲共1区11县,222个乡镇,5625个行政村。

市政府所在地榆林城1986年被国务院命名为历史文化名城。

全市总人口337万,其中城镇人口50.5万人,占15%,农业人口286.5万,占85%,人均国土面积19.4亩。

全市有24个少数民族,共1984人,其中回族人数最多,主要分布在定边、靖边两县。

资源丰富得天独厚,榆林以其丰富的能源矿产资源,是正在建设的国家能源重化工基地。

全市已发现8大类48种矿产。

煤炭,预计储量2714亿吨,探明1660亿吨,神府煤田是世界七大煤田之一。

天然气,预测储量5万亿立方米,探明储量7474亿立方米,是迄今我国陆上探明的最大整装气田,气源主储区在靖边、横山两县。

石油,预测储量6亿吨,探明储量3亿吨,油源主储区在定边、靖边、横山、子洲四县。

湖盐,预测储量6000万吨,探明储量330万吨。

榆林机场所处的榆林市位于陕西省最北部,地处陕甘宁蒙晋五省(区)接壤地带。

全市辖1区11县,总人口351万,总面积4.3万平方公里,是陕西省面积最大的地级市。

榆林能源矿产资源非常丰富,占全国矿产资源的30%,被誉为“中国的科威特”。

这里有世界七大煤田之一的神府煤田,有我国陆上探明的最大整装气田,煤炭、天然气、石油、岩盐组合配置好,开发潜力大,是正在建设的国家能源化工基地,是西煤东运的源头,西电东送的枢纽,西气东输的腹地。

近年来,榆林市煤炭、石油、天然气、电力、化工等产业快速发展,全市经济和社会各项事业进入了快车道。

榆林机场始建于1958年,先后隶属过空军、民航陕西省局和民航西北管理局,2003年10月交由陕西省机场管理公司管理。

2004年12月,改制为榆林机场有限责任公司,注册资本3232.89万元。

2006年9月更名为西部机场集团榆林机场有限公司,注册资本增加到3332.89万元(榆林市政府注入100万元注册资本金)。

机场现有员工230人,内设总经办、经营规划部、计划财务部、安全技术部、运输服务部、航务部、现场运行部、安检站、公安分局、机场管理部和运销分公司11个二级机构。

近年来,榆林机场牢牢把握住榆林市建设“幸福榆林”和“面向大关中,引领陕甘宁,融入环渤海”战略的良好机遇,依托当地得天独厚的经济优势和区位优势,抓住市场和航空公司这两个宝贵资源,实施全方位的营销策略,航空主业得到了长足发展。

2000年—2006年,旅客吞吐量和飞行架次都以20%以上的速度递增。

2007年,榆林机场克服西榆高速公路开通和鄂尔多斯机场通航带来的影响,完成旅客吞吐量10.1万人次,保证航班3776架次,业务收入681.97万元。

2008年4月顺利实现转场运营,当年完成旅客吞吐量23.8万人次、航班4524架次,同比分别增长19.8%、134.3%,完成货邮吞吐量135.6吨。

2009年运输生产持续攀升,全年完成旅客吞吐量63.18万人次、航班6675架次、货邮吞吐327.4吨,同比分别增长165.11%、47.55%和141.47%。

前世今生话榆林“前世今生”话榆林撰文:贺国银榆林位于陕西省的最北部,是黄土高原与内蒙古高原的过渡区。

东临黄河与山西省隔河相望,西连宁夏、甘肃,南接延安,北与鄂尔多斯相连,系陕、甘、宁、蒙、晋五省区交界地。

地势由西部向东倾斜,最高点是定边南部的魏梁,海拔1907米,最低点是清涧河口,海拔560米。

地貌分为北部风沙草滩区、南部黄土丘陵沟壑区、西南部梁状低山丘陵区三大区块。

北部能源富集,特别是煤、气、油、盐资源富集一地,国内外罕见。

其中神府煤田是世界七大煤田之一。

南部是黄土地文化的富集区,绥米子是陝北文化的核心组成部分。

西南部属白于山区,这里储藏着世界整装油气田。

是迄今我国陆上探明最大整装气田的核心部分。

黄河沿东界南下470多公里,古长城横贯东西700多公里。

榆林的母亲河是无定河,发源于定边白于山北麓,有芦河、榆溪河、大理河、淮宁河等支流,在清涧县河口注入黄河,全长491公里。

她在华夏的社会变迁和人类文明进程中有着十分重要的位置。

其中,淮宁河史称走马水,后改称重耳川。

这里既是陝北农耕文化的起源地,同时也是华夏清明文化的发祥地。

春秋时期,走马水来了一队颠沛流离的逃亡者,他是晋国公子重耳一行。

晋国君王献公,听信爱妃丽姬谗言,欲杀公子重耳,为逃避父王献公的追杀,重耳带领介子推等人逃亡到舅父的老家白狄国,也称翟国,即今子洲县淮宁河川园则坪村一带。

重耳等人来到这个以狩猎游牧为生的部落族小国,韬光养晦,避难辅政12年。

他们将中原第一粒种子撒在这块土地上,教白狄部落猎人开荒种地,养蚕织布。

至此,农耕生产取代了翟国游牧狩猎的生产生活方式,猎人开始变成了农人,游牧部落开始进入了农耕时代,重耳川便成了陕北农耕的起源地,历称“米粮川”。

从此,陕北的发展便进入了一个农耕社会的新时代。

农耕一直是中国人生产生活的主角,占据着中国历史发展的绝对性舞台。

陕北人几千年来随着中国农耕文化的发展走到今天,榆林自然也属中国农耕文化的版图内。

陕北榆林简介

陕北榆林位于陕西省北部,是陕西省下辖的一个地级市。

榆林市总面积为43,578平方公里,人口约为380万人。

榆林市下辖12个县区和1个市,其中包括榆阳区、神木市、府谷县、靖边县、定边县、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县、子洲县、横山区和榆林经济技术开发区。

榆林市地处黄土高原,地势西北高、东南低,地形复杂,山地、丘陵、平原交错。

榆林市气候属于温带大陆性季风气候,四季分明,春秋短暂,夏季炎热,冬季寒冷。

榆林市境内有许多自然景观和人文景观,如神木市的黄河壶口瀑布、府谷县的秦岭大峡谷、榆阳区的崆峒山、靖边县的靖边县石窟、定边县的定边古城等。

榆林市是陕西省的重要工业基地之一,主要产业包括煤炭、电力、化工、机械、建材等。

榆林市也是陕西省的重要农业区,主要农产品有小麦、玉米、大豆、棉花、苹果、葡萄等。

此外,榆林市还是陕西省的重要旅游区,每年吸引了大量的游客前来观光旅游。

榆林市的历史悠久,早在新石器时代就有人类在此繁衍生息。

榆林市是中国古代的丝绸之路上的重要驿站之一,也是中国古代的军事要塞之一。

榆林市的文化底蕴深厚,有许多历史文化遗迹,如崆峒山道教文化、靖边县石窟佛教文化、定边县古城文化等。

陕北榆林是一个充满活力和魅力的城市,它拥有得天独厚的自然资

源和丰富的人文资源,是一个值得一游的旅游胜地,也是一个值得投资的发展热土。

榆林生态环境建设的现状问题与建议榆林市位于陕西最北部,毛乌素沙漠南缘,全市辖1区11县,262个乡镇,土地面积为43578平方公里,人口330万,其中农业人口为285万,占86.36%。

地貌大体以长城为界,北部风沙草滩区占42%,南部黄土高原丘陵沟壑区占58%。

气候为半干旱大陆性季风气候,年平均降水量为400毫米左右,平均气温7.9-11.3℃,无霜期为134-169天。

市内河流均属黄河流域。

历史上,榆林是一个"活野千里,仓稼殷富,水草丰美,群羊塞道"的农牧交错区。

后因气候劣变,乱垦滥伐等多种原因,造成土地沙化,草地"三化",生态环境日益恶化。

在建国前的100多年里,流沙南侵50多公里,吞没农田牧场210万亩,390万亩草地沙化、盐渍化,6个镇421个村庄受到风沙侵袭或压埋,榆林城被迫三次南迁,形成了"沙进人退"的被动局面。

建国初,全市水土流失面积达3.69万平方公里,占总面积的84%。

入黄泥沙量达5.3亿吨/年,且粗沙含量达51%,成为黄河中上游水土流失最严重、对黄河下游安全威胁最严重的地区之一。

一、治理现状建国以来,在党和政府的领导下,榆林人民坚持不懈地开展了大规模的保持水土、治理荒漠、恢复生态的群众运动。

特别是改革开放以来,坚持"北治沙、南治土"的发展战略,先后实施了风沙区一、二期治理,无定河流域治理等重点工程。

1999年,全市1区11县均被国家列为生态环境治理重点县,2000年又有4县被列为退耕还林还草示范县,扶持力度进一步加大,综合开发,规模治理取得了显著成就。

截至目前,已修成基本农田600多万亩。

累计治理水土流失面积2.04万平方公里,占水土流失面积的54.9%。

林草覆盖率由建国初的1.89%提高到29.8%。

梁峁植被保护,坡面梯、埂、生物带拦截,沟谷库坝封堵塞三道防线基本形成。

年入黄河的泥沙减少到2.9亿吨,水土流失得到初步控制,实现了"人进沙退"的历史性转变,全市生态环境恶化的趋势开始扭转。

榆林市位于陕西省最北部,东临黄河与山西相望,西连宁夏、甘肃,北邻内蒙,南接本省延安市。

全市总面积43578平方公里,总人口356万,辖1区11县222个乡镇。

地貌大体以长城为界,北部为风沙草滩区,占总面积的42%,南部为黄土丘陵沟壑区,占总面积的58%。

市情主要特点:一是资源优势突出。

全市已发现8大类48种矿产,潜在价值超过46万亿元人民币,特别是煤、气、油、盐资源富集一地,组合配置好,国内外罕见,开发潜力巨大。

煤炭预测储量2800亿吨,其中神府煤田是世界七大煤田之一。

天然气预测储量5万亿立方米,是迄今我国陆上探明最大整装气田的核心组成部分。

岩盐预测储量6万亿吨,约占全国已探明总量的26%。

石油预测储量6亿吨,是陕甘宁油气田的核心组成部分。

二是人文优势独特。

历史上,榆林是兵家必争之地。

春秋为晋,战国归魏,秦统一六国后为上郡地,唐及五代时设夏州、银州、麟州、府州、绥州,均属关内道管辖,素有“九边重镇”之称。

榆林城是国务院公布的第二批国家历史文化名城,重点文物古迹有万里长城第一台镇北台,大夏国都统万城遗址,西北地区最大的道教建筑群白云山道观,陕西最大的摩崖石刻红石峡,李自成行宫,陕西最大的内陆湖泊红碱淖等。

榆林是著名的革命老区,解放战争时期,毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家在我市8个县30个村庄战斗生活过。

三是区位优势明显。

榆林地处中西部结合地带,位于陕甘宁蒙晋五省区交界之处,承接东西南北。

先后建成神延铁路、包神铁路和神朔复线铁路,境内铁路总里程达388公里,铁路年外运能力突破1亿吨;公路总里程2.55万公里,其中高速公路576公里,国道673公里,省道680公里,基本建成“两横两纵”公路主骨架和十条公路次骨架。

民航新4C级机场已建成投用,目前开通北京、上海、西安的航班,成为陕西第二大航空港。

2008年,全市完成地区生产总值1008.26亿元,稳居全省第二,同比增长23%,增速连续七年保持全省第一;全市规模以上工业企业完成总产值1229.34亿元,同比增长35.1%。

榆林市经济状况概述一、榆林概况榆林市位于陕西省最北部,历史悠久、文化底蕴深厚,是我国著名的革命老区,它地处中国中西部结合地带,滔滔黄河环绕而过,万里长城横跨东西,东望山西,西连宁夏、甘肃,南邻延安,北接内蒙。

全市辖1区11县,总面积43578平方公里,人口353万,其中农业人口292万。

地貌大体以古长城为界,北部为风沙草滩区,南部为黄土丘陵沟壑区,分别占总面积的42%和58%。

在这片广阔的土地上,农牧资源十分丰富,羊、枣、薯、豆等农副产品,质地优良、享誉国内外,也是全国生态环境建设重点地区。

榆林是资源富集大市,蕴藏着驰名中外的大量矿产资源,号称中国的“科威特”。

已发现8大类、48种矿产资源,尤其是煤、气、油、盐等矿产富集一地,组合配置好,属国内外罕见。

现已建成世界最大最先进的神东煤炭生产基地、亚洲最大的天然气净化装置、国内最大的甲醇生产基地和特大型火电基地,成为国家西煤东运的源头,西气东输的腹地,西电东送的枢纽,成为21世纪国家重要的能源接续地,榆林已成为中国实施西部大开发战略的热点区域之一。

2007年12月,榆林市被国务院确定为国家第二批“循环经济试点城市”。

2008年3月,被陕西省列为省级可持续发展实验区。

在市委市政府的领导下,榆林市紧紧围绕建设中国经济强市、西部文化大市、塞上生态名市三大目标,积极实施“科教引领、创新转型”战略,全力推进国家能源化工基地、现代特色农业基地、陕甘宁蒙晋接壤区域中心城市三大建设,从而促进了全市经济社会又好又快地跨越发展。

取得了显著成效。

“十一五”以来,榆林经济社会得到全面快速发展。

2009年,全市实现GDP1302亿元,增速连续8年保持全省第一;人均生产总值达到3.89万元,跃居全省第一,实现财政收入300亿元,其中地方财政收入90亿元;城镇居民可支配收入14856元;农民人均纯收入4127元。

一、能源化工基地建设日新月异。

经过十多年的艰苦奋斗,已基本形成了“人”字形千里工业走廊和“两区六园”的发展格局。

榆林概况自然地理。

榆林市位于陕西省最北部,地处陕甘宁蒙晋五省区接壤地带,东临黄河与山西相望,西连宁夏、甘肃,北邻内蒙,南接本省延安市。

地域东西长385公里,南北宽263公里,总土地面积43578平方公里。

黄河沿东界南下涉境270公里,长城横贯东西700公里。

地貌大体以长城为界,北部为风沙草滩区,占总面积的42%;南部为黄土丘陵沟壑区,占58%。

平均海拔1000至1500米。

境内主要河流有无定河、秃尾河、窟野河、佳芦河,北部沙区有200多个内陆湖泊,最大的红碱淖湖面积67平方公里。

地处东经107°28'—111°15',北纬36°57'—39°34'之间,属暖温带和温带半干旱大陆性季风气候,四季分明,日照时间长,年平均日照时数为2593—2914小时,无霜期短,平均在134—169天,年平均气温10℃,年平均降水400毫米左右。

自然灾害较多,每年都有不同程度的干旱、冰雹、霜冻、暴雨、大风等自然灾害发生。

行政区划。

全市辖榆阳区和神木、府谷、定边、靖边、横山、佳县、米脂、吴堡、绥德、清涧、子洲县1区11县, 222个乡镇,7个街道办事处,5474个村民委员会。

全市总人口360万(常住人口334万),以回族为主的少数民族有24个、6984人。

历史沿革。

榆林历史悠久,春秋为晋,战国归魏,秦统一六国后为上郡地。

东晋时匈奴人赫连勃勃在榆林西部统万城(今靖边县)建都,称大夏国。

唐及五代时设夏州、银州、麟州、府州、绥州,均属关内道管辖。

清朝设榆林府,民国设榆林道。

建国后,榆林为地区建制,先后设有专员公署、行政公署,2000年7月改为地级市。

资源禀赋。

榆林矿产资源丰富,目前已发现8大类48种矿产,以煤、气、油、盐最为丰富,是建设中的国家级能源化工基地。

煤炭预测资源量2720亿吨,探明储量1460亿吨;天然气预测资源量万亿立方米,已探明气田4个,探明储量万亿立方米;石油预测资源量6亿吨,探明储量亿吨;岩盐预测资源量6万亿吨,探明储量8857亿吨,约占全国岩盐总量的26%,湖盐探明储量1794万吨。

榆林市农村村镇整合规划的政治学与行政学分析

——麻黄梁村镇整合规划后的村民选举会议榆林市位于陕西省最北部,西邻甘肃环县、宁夏盐池县,北连内蒙古准格尔、伊金霍洛、乌审、鄂托克等4旗,东隔黄河与山西河曲、保德、兴县、临县、柳林县、石楼等7县相望,南与陕西省延安市吴旗、志丹、子长、延川4县接壤。

地理坐标:北纬36°57′~39°35′,东经107°28′~111°15′。

榆林市行政区划版图形似三角形。

榆林最东端为府谷县皇甫乡段寨村,最北端为府谷县古城乡刘家坡村,最西端为定边县刘峁塬乡,最南端为定边县白马要乡铁角城。

东西最大长度309公里,南北最大宽度295公里,总面积43578平方公里,约占陕西省21%,居陕西省10个地级市之首。

由于榆林市地接甘、宁、蒙、晋四省区,特殊的地理位置造就了该地以汉族和少数名族共同聚居的人口结构,12个县(区)共有35个少数民族4890人,其中以回族人数最多,有3902人,主要分布在定边县。

其他少数民族:蒙古族429人、满族179人、苗族29人、彝族71、土家族38人、藏族76人、壮族35人、朝鲜族19人、傈僳族18人、维吾尔族12人、布依族10人、傣族10人、哈尼族7人、黎族6人、土族6人,其他19个民族共43人。

该地区共有12县,习惯上有南北6县的说法。

北6县是:榆林、横山、神木、府谷、靖边、定边;南6县是:绥德、米脂、清涧、吴堡、佳县、子洲。

北6县有长城横穿其境,有毛乌素沙漠的沙丘沙地;南6县皆在长城内,是黄土高原丘陵沟壑区。

因之,北南风俗有明显的差异。

北6县草地文明(游牧文化)占相当比重,畜牧业素来发达,群众住砖瓦房,喜食炒米、乳酪、手抓羊肉,喜饮白酒,爱穿皮袄皮裤,颇喜起动;南6县虽受游牧文明的影响,但以黄河文明(土地文化)为主,群众住窑洞、食杂粮、穿布衣、热恋故土、不乐迁徙、以农为业、躬耕薄田、日出而作、日落而息,虽终岁辛劳,仍怡然自乐。

村庄、集镇和建制镇通称为村镇。

村镇是农村社会的重要组成部分,是实现城乡一体化的关键,是新农村建设的核心。

村镇整合是现代农业、工业和城市发展的必然结果。

为适应榆林经济社会的新发展,城乡一体化的推进,政府决定对榆林农村村镇进行整合和新的布局规划。

今年寒假回家正好赶上农村村镇的整合和新的布局规划的实施,听老一辈的人说政府对农村乡镇进行了合并,并由

各个乡镇的人们集体开会选出新的村支书或者说是新的领导干部来管理规划后合并了的乡村镇。

由于放假回家好赶上新一届的村领导的选举,作为乡上的一员我理所应当的参与了投票。

然而,运用政治学与行政学的有关知识来分析政府对榆林实施的农村乡镇的整合和新的布局规划这件事:

第一,要分析的是政府为什么要实施这次整合与规划,在我个人看来主要有以下几个方面。

首先,开展农村村镇整合是适应生产力发展要求,解决农村过于分散而使经济社会发展受限的需要。

目前,榆林农村分散表现在三个方面:一是人口分散。

全市人口分布呈北多南少、人口密度呈北低南高的状态,二是村镇分散,自然村落特别是乡村居民点遍布全市各个角落,每个村平均人口只有382人,且随着人口的大量转移,真正留守农村的人口只有三分之一,三是产业分散。

人口的不集中,使规模经营受到限制,全市农业经营的土地,大多是条条和块块状,现代化程度低,生产效益难以体现。

人口分散,村镇分散,产业分散还导致资源浪费,社会事业发展受到限制。

解决这些问题,根本上要对现有村镇和人口进行整合,使人口和村镇布局适应生产力发展要求。

其次,开展农村村镇整合是推动榆林经济社会协调可持续发展,经济结构转型升级的需要。

开展农村村镇整合,有利于实现人口的聚集,通过村镇整合,推动城镇化,可以大大地提高经济社会的聚集效益和规模效益,促进经济快捷有效发展。

同时能够推动教育、医疗、社保、就业等公共服务发展,推动商贸、餐饮、旅游等消费型服务业和金融、保险、物流等生产型服务业发展,提高第三产业比重,实现经济结构转型升级。

再则,开展农村村镇整合是推动榆林百年发展战略的需要。

榆林要着眼长远,站在时代发展的高度,以全球眼光和历史的视野,审视世界经济未来发展趋势,深刻把握经济社会发展规律,全面审视榆林发展面临的内外条件及发展演变趋势,以开展农村村整合为抓手,推进城镇化,构建城镇体系,提升城镇品位,深化城镇内涵,实现榆林百年战略发展目标,是榆林发展的现实选择。

第四,是推动社会主义新农村建设的需要。

新农村建设是党和国家在新的发展时期提出的重要国家发展战略。

村镇整合就是推动农村经济社会进一步发展,进一步缩小城乡差距,进一步改善农村生产和生活条件,进一步改善农村社会保障体系和公共服务,进一步提升农民收入水平。

最后,是深化农村改革,促进农村发展方式转变的需

要。

村镇整合,就是深化农村改革,推动农村资产资本化,优化农村资源配置,实现农村经济规模发展,加快城乡一体化发展和发展现代农业的重要抓手。

第二,就是要分析榆林开展农村村镇整合的有利条件。

而我个人觉得主要有以下几个方面:首先,有建设社会主义新农村的机遇,榆林市为西部大开发的主要组成部分之一,必须抓住机遇,加快发展。

其次,是有可以借鉴的成功经验和做法,国内外有许多的成功经验和做法可以作为借鉴和参考,是战略的实施的可能性进一步加大。

再则,肯定离不开广大人民群众的愿望要求与积极支持,毕竟这项政策的实施需要广大人民群众的积极参与才能开展和实施。

而且这也与广大人民的切身利益有关。

为适应城乡一体化发展,真正缩小城乡差距,有必要加快村镇整合,促进人口集聚和产业聚集。

最后,俗话说的好经济基础决定上层建筑,也就是说任何政策的实施都离不开坚实的经济基础,榆林市通过建市10年的跨越发展,全市地区生产总值、财政收入得到了增加,而神木、靖边、府谷、定边分别进入全国百强县和西部百强县。

另外还有中心城市发展的强势带动。

通过建市10年的建设,榆林市和神木、绥德、靖边“一主三副”市域城镇体系初步形成,无定河谷及长城沿线“人字形”主轴,太中银铁路、青银高速沿线及黄河沿线反“人字形”辅轴构成的城镇体系正在快速形成。

规划“十二五”期间,城镇化水平将按年均增长2个百分点的速度加快发展,中心城市辐射带动农村村镇整合与发展的功能进一步增强。

在这次改革的实施过程中,也充分体现了我国的村民自治制度的优越性。

榆林市实施农村村镇整合规划以后,各个村的村民选举出自己心目中的满意的村党委书记,或者是选举出村领导。

这与我国的国情相适应,我国是人民民主专政的社会主义国家,政府的权利来源于人名,因而要求我国政府工作人员要全心全意为人民服务,做到情为民所系,权为民所用,利为民所谋。

村民通过自己的选举选出自己心目中的最为满意的人领导,这样村民才能更好的配合他们选出来的领导实施一系列的事情,由于村支书由各个村的村民共同选举出来,他的权利还源于人民,所以理所应当的他要接受广大人民群众的监督,这样能有效地防止权力的缺失和滥用,只有这样才能使这些权利跟好的造福于人民大众。

总而言之,国家政府所实施的任何一项政策都离不开广大人民群众,其所实施的各项政策都是为了更好地造福人民群众,只有把人民的利益放在首位,做到

情为民所系,权为民所用,利为民所谋,以上就是我对榆林市农村村镇整合规划的有关的政治学与行政学的分析。