公共选修课文物鉴赏课论文

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:5

同名程论姓名班级学号时间摘要:伴随 前行。

关键字:器正 :谈起(金代) 要<。

: 呢? 间 要 二百多年! 。

!二 器 宝 器 器 。

纪元前4500年 前2500年 时 要 学 多 时 征。

时器呢? 。

器 汉。

器 名。

器 多 。

器 器 器 起 器 前器 要 多 器 要 。

正 器 器 视 。

汉 器 时 。

时 。

器 。

隋共330多年 前 器基础。

器 论 顶 。

间 名 。

。

天 镜 薄 纸 声 磬 被称 雨 天晴 将! ( 物院)称 器 多。

。

( 基金会) ( 物院) 称 称 岚 。

。

( 物院) 名 。

要 雕 称。

( 物馆) 器 时 征---- 。

器 器。

器 时 。

器 器 器 器 。

学 起 。

元 时。

元 。

。

韵。

外 元 丝铁线 元器 。

元 前彩 彩 彩器。

元 器器。

( 物院) 器 器 线 共 。

时 270 年 时 器 时 征。

1368年直 1644年。

时

外 蜚声 。

( 物院)二百 年。

正 被 时 多 彩 。

器。

时 。

正 时 彩 正时 时 。

间 论 。

退。

( 物院) ( 物院)器 。

秦始皇陵与秦兵马俑011110222 刘凯涛众所周知,兵马俑的发现被誉为“世界第八大奇迹”、“二十世纪考古史上的伟大发现之一”。

它的意义不仅在于文物本身无法估量的价值,而且对古代社会发展的研究有着十分重要的意义。

要谈兵马俑,首先要了解秦始皇。

通过历史书的学习,我大概了解了当时的社会状况,以及秦始皇执政时期的一些作为,我不认为他是一个好皇帝,但同时也承认他确实做出了一些不朽的功绩。

秦始皇,姓赢名政,22岁就支持朝政,39岁称皇帝。

广纳贤才,厉兵秣马,先后攻灭了韩、赵、燕、魏、楚、齐六个诸侯国,建立了中国历史上第一个统一的中央集权的帝制国家--秦朝,定都咸阳,实现了我国历史上第一次民族大融合。

秦始皇建立皇帝制度,中央实施三公九卿,地方废除分封制,代以郡县制,集权力与一身,之后又颁布了一系列法令,统一了文字、货币等,建立和完善了统一的帝制政权。

这位伟大的帝王建立了不朽的功勋时也留下了几笔抹不掉的污迹。

他修建了万里长城,营造阿房宫等建筑,为了加强专制地位,横征暴敛,连年用兵,大兴土木营造秦陵,同时,焚书坑儒,使中国帝制时代的民族文化蒙受了一场空前劫难。

秦始皇的暴政,终使他的帝国灭亡,前后只有15年的时间。

一座秦始皇陵,就是那个充满血腥和残忍的年代的证据,也是那个创造和辉煌年代的见证。

秦始皇陵,位于临潼县城东5公里,南倚骊山,北临渭水。

据书上资料记载,秦始皇陵高76米,东西长345米,南北宽350米,占地120750平方米,是古代帝王陵墓中规模最大、保存最好的陵园。

陵区以陵墓为主体,地面上有高大的封土,呈腹斗形,园有内外两城,南边的内外城墙尚有局部残存于地表外,其余的只在地下保留了地基,内城中部有一条隔墙,把内城分为南北两区,北区又有一条南北向夹墙把北区隔成东西两部分,内城的南区,主要为陵墓的封土所占,封土的北侧西部有一大型寝殿建筑基址,封土两侧是铜车马坑。

封土西侧和南侧各有两个大型附墓葬,内城北区西半部建筑基址密集,是寝殿的便殿,北区东部挖出了20多座墓葬。

《中外文物鉴赏》课程论文——粉彩瓷器赏析2010051019 10广电冯杨在学习这门课程之前,自己就对文物有很大的兴趣,经常看央视的《鉴宝》栏目,也时常翻阅些关于文物的书籍。

这门课的收获不仅仅是课堂的文物鉴赏知识,还有老师课上提到的很多考古工作以及考古工作者的真实工作经验,让我对这门学科有了更真实更学术的了解,让考古和文物从小说、电视中走了出来。

课上,我们领略了中国乃至世界古代文明的物质结晶——纹饰古拙、记录大事的先秦青铜器,了解了从陶器到瓷器的发展,中国古代的山水画作特点及演变;也了解了从中国古代建筑到古典西方建筑;还介绍了玉器文明以及现代“制造古玉”的方式,非常有意思。

其中最感兴趣的当属瓷器了。

瓷器是从陶器发展演变而成,原始瓷器起源于3000多年前。

至宋代时,名瓷名窑已遍及大半个中国,是瓷业最为繁荣的时期。

当时的汝窑、官窑、哥窑、钧窑和定窑并称为宋代五大名窑。

江西景德镇被称为瓷都,其在元代出产的青花瓷成为瓷器的代表。

青花瓷釉质透明,胎体质薄轻巧,洁白的瓷体上敷以蓝色纹饰,素雅明净,不褪色。

青花瓷一经出现便风靡一时,成为景德镇的传统名瓷之冠。

与青花瓷共同并称四大名瓷的还有青花玲珑瓷、粉彩瓷和颜色釉瓷,均精美非常,各有特色。

中国古代瓷器,特别是高级瓷器,拥有远高于一般瓷器的制作工艺难度,存世的古代著名瓷器形体优美,釉色鲜亮美观,整体单纯而有变化,精巧而有气魄,堪称美轮美奂。

最喜欢的还是清代康熙晚期出现的的粉彩瓷。

概说粉彩瓷是康熙晚期景德镇窑在五彩的基础上及“珐琅彩”的影响下创制成功的又一种彩瓷。

它的独特之处,是在彩绘时搀加一种白色的彩料“玻璃白”。

“玻璃白”具有乳浊效果,画出的图案可发挥渲染技法的特性,呈现一种粉润的感觉,因此被称为“粉彩”或“软彩”。

粉彩的制作工艺是,在烧成的白瓷上勾勒出纹饰图案的轮廓,在轮廓内先用含有氧化硅、氧化砷和氧化铅的“玻璃白”打底,然后按所需颜色在上面绘画渲染,再次入窑烘烧而成。

低调的华丽——明代青花瓷碗的欣赏【摘要】中国瓷器在世界上有着独一无二的地位,而瓷器在中国也是有着上千年的发展史。

青花瓷是一种工艺复杂、手艺精湛的一类瓷器,而近些年也被各种物件的设计者们所青睐,不论是在手机、服饰、家居装潢当中,我们都看到青花瓷已经作为一种主流元素融入了我们生活。

我今天介绍的是明代民窑青花瓷碗的独特韵味,从碗壁上青蓝色的纹饰上,我们也能进一步了解当时人们的生活和他们独特的青花瓷工艺。

【关键字】瓷器青花瓷碗明代【译文】Chinese porcelain in the world has a unique position, and porcelain in China for thousands of years history possible-there are. Blue and white porcelain is a kind of process complex, craft exquisite class of porcelain, yet in recent years were all sorts of thing designers of consumers, whether in the mobile phone, clothing, household decorate center, we see blue and white porcelain has been as a mainstream elements into our life. Today I introduce is Ming dynasty people kiln blue-and-white placing unique flavor, from bowl wall green blue grain, we also can further understand that people's life and their unique blue and white porcelain processes.青花瓷有着独特的青蓝色纹饰,在我国瓷器发展史上有着清新淡雅的一笔,不奢华,但却有人难以忘怀的视觉冲击。

文物鉴赏课的必要性作文

文物鉴赏课的必要性

文物鉴赏课是一门对文化遗产进行深入研究和了解的课程。

传承历史:文物是人类文明发展的见证,通过学习文物鉴赏,我们可以深入了解古代文化的起源、演变和传承。

这有助于我们更好地理解人类历史和文明的发展轨迹。

培养审美能力:文物鉴赏课可以培养学生对美的敏感性和鉴赏能力。

通过观察、分析和理解文物的艺术特点和风格,学生能够培养自己的审美眼光,提高对艺术作品的欣赏和评价能力。

增进文化自信:文物是一个国家或地区独特的文化符号和象征。

通过学习文物鉴赏,学生能够深入了解自己的文化传统和身份,并培养对本国文化的自信和自豪感。

增长知识:文物鉴赏课可以丰富学生的知识储备。

学生通过学习文物的历史背景、制作工艺、艺术风格等方面的知识,不仅可以提升自己的学识水平,还可以开拓视野,增加对世界各地文化的认知。

培养学生细致入微的观察力:文物鉴赏需要学生仔细观察文物的每一个细节,包括形状、纹饰、材质等方面。

这种细致入微的观察力对学生的发现能力、分析能力和逻辑思维能力的培养非常重要。

培养学生的保护意识:通过学习文物鉴赏,学生将了解到文物的珍贵性和易受损性。

这有助于培养学生对文物保护的重视和责任感,让他们认识到文物是人类共同的财富,需要得到保护和传承。

综上所述,文物鉴赏课的必要性在于传承历史、培养审美能力、

增进文化自信、增长知识、培养学生细致入微的观察力以及培养保护意识。

这门课程不仅有助于学生全面发展,还能够提升他们对文化遗产的认知和理解,从而为社会的文化传承做出积极的贡献。

古代文物鉴赏论文内容提要:中国是世界上四大文明古国之一,有着众多门类、不可胜数的文物。

但是在历史长河中,由于自然和人为的原因,许多文物年代不明。

真正价值未能揭示,只有通过鉴定,才能判明年代,确定价值。

文物作为历史文化的载体,其价值不都是直观的,许多文化的价值是隐藏于实物遗存的深层结构之中。

鉴定就是揭示文物价值的重要手段之一。

关键词:价值鉴赏精神发展一.古代文物价值及作用文物作为历史和文明的载体,真实地记录了国家的兴衰荣辱,以实物的形态积淀着民族的文化蕴藏,是人民群众物化了的精神追求。

文物的价值是客观的,是文物本身所固有的。

总的来说,文物主要有历史价值、艺术价值和科学价值。

文物的作用,是文物价值的具体体现。

文物对社会所能起到的积极作用主要有教育作用、借鉴作用和为科学研究提供资料的作用。

文物的价值和作用,其间有联系,又有区别。

人们对文物价值的认识不是一次完成的,而是随着社会发展,人们科学文化水平的不断提高而不断深化的。

文物作用的大小,取决于文物价值的高低,因而文物的作用也会随着人们对文物价值认识的深化而变化。

有时同样的文物,在不同时间、地点、条件下,其价值也会发生变化。

这种变化通常不是改变或降低了它的固有价值,而是增添了新的价值。

这种情况只有在特定的条件下才会发生。

文物是一定历史时期人类社会活动的产物,无不具有时代的特点。

一切文物都具有历史价值。

不同类别的文物,从不同的侧面分别反映了当时社会的生产力、生产关系、经济基础、上层建筑以及社会生活和自然环境的状况。

各种类别文物的产生、发展和变化的过程,反映了社会的变革、科学技术的进步、人们物质生活和精神生活的发展变化。

总的来说,文物是帮助人们认识和恢复历史本来面貌的重要依据,特别是对没有文字记载的人类远古历史,它成了人们了解、认识这一历史阶段人类活动和社会发展的主要依据。

二.文物的鉴赏文物鉴定就是确定文物的年代、真伪和价值。

文物鉴赏是一种高级的精神现象,是一种向美的精神境界的追求,它涉及多种高级心理功能的复杂心理状态,包括情感、想象、理解等多种心理功能,并终究转化成对文物的评价。

越窑瓷器的鉴定与鉴赏摘要越窑的研究,可以说,从浅层次而逐步向深层次的深度、广度拓展。

鉴定的水平,也是由表及里,从一般的古玩角度,逐步向考古类型学研究入手,对瓷器进行科学的总审。

使鉴定的结论更符合历史事实。

关键字越窑瓷器鉴定识别纹饰铭文釉色装烧体胎二、越窑的鉴定越窑分为早期越窑、越窑、越窑仿品识别三个方面。

(一)早期越窑的鉴定(1)造型与装饰艺术。

造型与装饰往往密切联系。

东汉晚期瓷器的造型,多来自原始瓷制品的延续。

主要有:垒、五联罐、钟、虎子、香熏等,井、灶、等冥器制品东汉晚期虎子的造型,基本上承袭了西汉时铜虎子形象。

造型是比较简单,横卧圆筒体,前面向上有一个突出的,微微向上翘的圆形口,背部装提梁,没有虎形装饰(2)胎釉与装烧工艺早期越窑的装烧工艺,可以概括为三大特点:第一,明火迭烧。

第二、泥点间隔支烧。

第三、间隔窑具的支烧。

(3)铭文及纪年器早期越窑器上的铭文,这为我们鉴定提供了直接的可靠的依据。

在接触的制品中,鄞县东汉瓷钟底书“王尊”隶书两字,绍兴东吴瓷灶灶面上书“鬼灶”两字,上虞县东吴虎子上铭(纪年)“赤乌十四年(251)会稽上虞师袁宜作”。

(二)越窑器物的鉴定越窑的鉴定也必须掌握五大要素。

这就是制品的造型与文饰、装饰艺术与方法、釉色与胎体,铭文与款式五个方面。

1、器物造型与纹饰。

造型与纹饰两者密不可分,是鉴定越窑瓷器的关键。

再结合釉、胎、支烧工艺和款铭更为精确。

唐代越窑的造型,从总体上看廓线明快,秀雅端巧。

碗的造型,从早期越窑的深腹型,逐步演变为敞口(侈口)、斜腹的浅腹型。

初唐的平底器或假圈足,到了中唐时,假圈足中挖一个小浅孔,圈足形似玉璧,俗称玉璧底,同时开始出现矮圈足的环底碗。

晚唐时碗的造型,不但延用了玉璧底、大环底外,而且出现了端巧美观的花口。

特征是口沿作成四缺、五缺不等,在腹部与缺口相对位置压有突筋。

总之从底足的变化,发展到口沿的变化,使碗的造型轻巧端雅,线条流利美观。

2、装烧工艺的特点在鉴定中,辨别器物的装烧工艺,也是十分重要的,因为每个窑口,装烧工艺除共性外,还有其独特的个性,就越窑的装烧工艺而言,恰恰为我们鉴定提供了可靠的,明显的依据匣烧工艺,有二个明显的特点:(1)早期越窑出现的器内支烧印痕(包括中唐以前),使用匣烧后,从此器内的印痕消失了,使器内光洁美观。

论文物发掘与经济发展的关系051310427张驰南京航空航天大学机电学院每当说到文物,人们总是习惯于把它和古老、历史、价值联系到一起,其实文物在更高的高度而言,它是历史与现代的纽带,是现代与古代的文化联系,而文物工作(包括文物发掘、文物复原、文物研究、文物保护等)则是历史与现代之间、传统与现实之间沟通的文化桥梁,文物工作不简简单单地是为了复原古代的物品或者生活场景,更深层的意义在于为现代人与古代人更亲近地交流提供机会与媒介。

在经济高速发展的21世纪,在物欲横流的当代,无论在什么领域,经济这两个字始终牵动着人们的眼球和思想,但是一个国家或者一个民族的发展核心、根本不是经济,不是政治,而是文化!在个人追求收入增加,官员追求GDP增量的今天,我们不能忽略一个人国家和一个民族发展的实质,那就是文化发展,我们不能因为盲目地追求经济的发展、GDP的提高而忽略文化保护,甚至毁坏文化,因为文化是对民族历史全部内容的沉淀、积累,承载了一个国家或者民族的精神力量,是能够推动历史前进的强大动力,而文物恰恰是某一时期的历史文化的最真实、最客观的见证者和记录者,文物对民族历史文化的承载具有无可拟比的地位和作用。

在讨论文物发掘与经济发展得关系之前,我们先明确什么是文物发掘?文物发掘是指为了科学研究,经文物行政部门批准,根据发掘计划,对埋藏文物的地方、对古文化遗址、古墓葬进行调查、勘探和发现、挖掘文物的活动或工作,同时,在我国,文物发掘主要为抢救性发掘,一般不允许主动性发掘。

文物发掘是考古研究的必要手段,是文物工作中十分重要的一部分,对于考古研究、历史还原等具有十分重要的意义,它的深层次意义在于文物发掘可以在一定程度上提高本民族对民族历史的认识,加深民众对民族文化更深次的了解,激发民族自信心,增强爱国主义,文物发掘工作更多的意义是社会、思想层面的,但是文物发掘在经济方面也有着深远的影响,文物发掘与经济发展看似属于两个不相干的领域,实则两者息息相关,关系错综复杂。

众里寻他千百度——与张老师《世界遗产鉴赏》课程“世界遗产的保护”观点商榷摘要:通过本学期的《世界遗产鉴赏》课程,对于如何更好地保护世界遗产引发了我的思考,本文就如何保护世界遗产提出了几点我的观点。

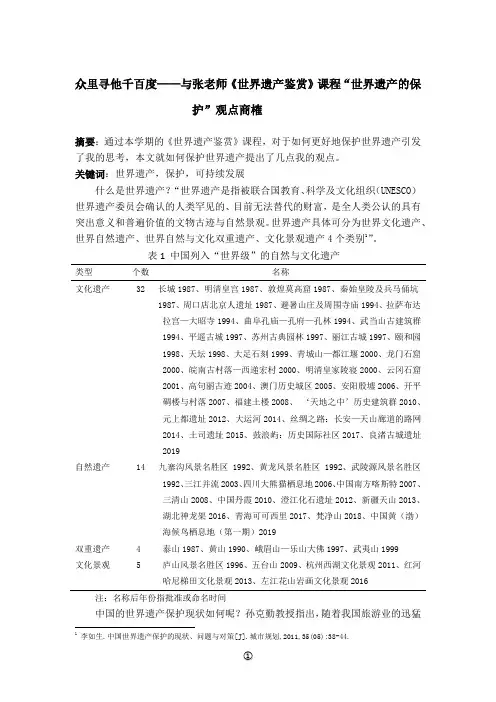

关键词:世界遗产,保护,可持续发展什么是世界遗产?“世界遗产是指被联合国教育、科学及文化组织(UNESCO)世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的财富,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹与自然景观。

世界遗产具体可分为世界文化遗产、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、文化景观遗产4个类别1”。

表1 中国列入“世界级”的自然与文化遗产类型个数名称文化遗产 32 长城1987、明清皇宫1987、敦煌莫高窟1987、秦始皇陵及兵马俑坑1987、周口店北京人遗址1987、避暑山庄及周围寺庙1994、拉萨布达拉宫—大昭寺1994、曲阜孔庙—孔府—孔林1994、武当山古建筑群1994、平遥古城1997、苏州古典园林1997、丽江古城1997、颐和园1998、天坛1998、大足石刻1999、青城山—都江堰2000、龙门石窟2000、皖南古村落—西递宏村2000、明清皇家陵寝2000、云冈石窟2001、高句丽古迹2004、澳门历史城区2005、安阳殷墟2006、开平碉楼与村落2007、福建土楼2008、‘天地之中’历史建筑群2010、元上都遗址2012、大运河2014、丝绸之路:长安—天山廊道的路网2014、土司遗址2015、鼓浪屿:历史国际社区2017、良渚古城遗址2019自然遗产 14 九寨沟风景名胜区1992、黄龙风景名胜区1992、武陵源风景名胜区1992、三江并流2003、四川大熊猫栖息地2006、中国南方喀斯特2007、三清山2008、中国丹霞2010、澄江化石遗址2012、新疆天山2013、湖北神龙架2016、青海可可西里2017、梵净山2018、中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)2019双重遗产 4 泰山1987、黄山1990、峨眉山—乐山大佛1997、武夷山1999文化景观 5 庐山风景名胜区1996、五台山2009、杭州西湖文化景观2011、红河哈尼梯田文化景观2013、左江花山岩画文化景观2016注:名称后年份指批准或命名时间中国的世界遗产保护现状如何呢?孙克勤教授指出,随着我国旅游业的迅猛1李如生.中国世界遗产保护的现状、问题与对策[J].城市规划,2011,35(05):38-44.发展、过度的城市向带华建设和商业化开发,使得遗产资源正在遭受前所未有的破坏2。

湖南农业大学课程论文学院:班级:姓名:学号:课程论文题目:藏品赏析之玉器欣赏课程名称:收藏知识与藏品赏析评阅成绩:评阅意见:成绩评定教师签名:日期:年月日藏品赏析之玉器欣赏学生:(学院:xxxxxxxxx;班级:xxxxxxxx;学号:xxxxx)摘要:中国玉器源远流长,已有七千年的辉煌历史。

汉代许慎在《说文解字》中说,玉,石之美兼五德者。

所谓五德,即指玉的五个特性。

凡具坚韧的质地,晶润的光泽,绚丽的色彩,致密而透明的组织,舒扬致远的声音的美石,都被认为是玉。

欣赏玉器须领会十个字:山川之精美,人文之精美。

山川之精英,讲的是材质美。

人文之精美,指的是玉器的造型美和雕琢美,以及影响造型美雕琢美的工艺、社会诸因素。

我国的玉器种类多种多种并且每个时期的玉的风格形态各异,玉文化也是中华民族传统文化中的精华。

玉器的收藏对中华文化的研究有很深的造诣,不同时代的玉,记录了我国不同时代文明的发展。

玉器由于其具有巧夺天工的创造艺术,因而具有很高的收藏价值,也因此仿玉器层出不穷,我们在购买收藏玉器的时候必须掌握一定的辨伪技术。

本文重点针对玉器的有关知识进行了具体的介绍。

关键词:收藏价值;玉器收藏;造型;风格;玉种;玉器辨伪我们生活的大千世界里,有一个色彩斑澜的收藏天地,对有的人来说,也许很陌生,其实,每个人都能拥有广阔的收藏天地。

比如,您收到了一封信,就细心地把邮票积累起来,开始集邮;偶尔得到了一枚过去使用过的钱币,然后兴趣大增,四方寻觅,开始集币;整理家中的物品时,发现了各式各样的毛主席像章,深深地被吸引,就开始了证章的收藏……在我们生活的周围,只要你做个有心人,就能步入这个看似“神秘”的收藏天地。

人们经常看到的一些东西,随着时间的流失正在悄悄地从我们的眼前消失,若干年后,再寻觅就困难了。

比如,文革时期的毛主席像章、语录本、小人书,以前每个家庭不下数百个、几十本,现在就不知遗落何处了?小时候,踢毽子用的方孔铜钱,随处可见,现在要找,真的很难;老一辈留下的一些坛坛罐罐,随着几次搬迁,不是残了,就是扔了,或是卖了,根本再也找不到它们古朴古美的身影……当我们在参观收藏展览时,在路过古玩市场时,惊奇地发现,其中的一件或几件自己也曾拥有过。

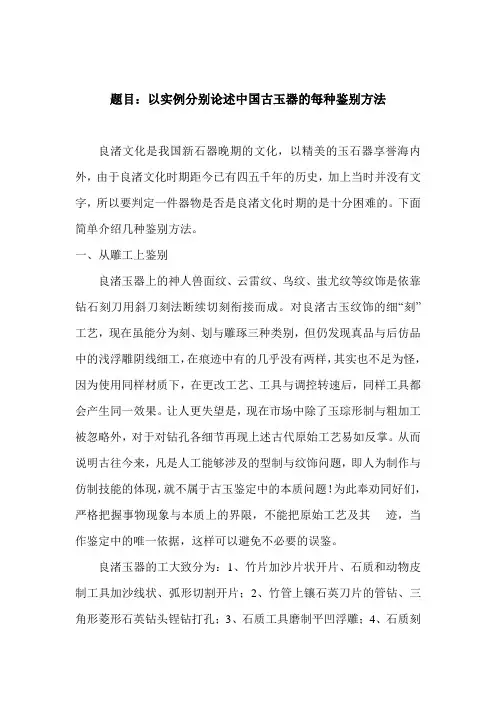

题目:以实例分别论述中国古玉器的每种鉴别方法良渚文化是我国新石器晚期的文化,以精美的玉石器享誉海内外,由于良渚文化时期距今已有四五千年的历史,加上当时并没有文字,所以要判定一件器物是否是良渚文化时期的是十分困难的。

下面简单介绍几种鉴别方法。

一、从雕工上鉴别良渚玉器上的神人兽面纹、云雷纹、鸟纹、蚩尤纹等纹饰是依靠钻石刻刀用斜刀刻法断续切刻衔接而成。

对良渚古玉纹饰的细“刻”工艺,现在虽能分为刻、划与雕琢三种类别,但仍发现真品与后仿品中的浅浮雕阴线细工,在痕迹中有的几乎没有两样,其实也不足为怪,因为使用同样材质下,在更改工艺、工具与调控转速后,同样工具都会产生同一效果。

让人更失望是,现在市场中除了玉琮形制与粗加工被忽略外,对于对钻孔各细节再现上述古代原始工艺易如反掌。

从而说明古往今来,凡是人工能够涉及的型制与纹饰问题,即人为制作与仿制技能的体现,就不属于古玉鉴定中的本质问题!为此奉劝同好们,严格把握事物现象与本质上的界限,不能把原始工艺及其迹,当作鉴定中的唯一依据,这样可以避免不必要的误鉴。

良渚玉器的工大致分为:1、竹片加沙片状开片、石质和动物皮制工具加沙线状、弧形切割开片;2、竹管上镶石英刀片的管钻、三角形菱形石英钻头锃钻打孔;3、石质工具磨制平凹浮雕;4、石质刻刀和原始石铊刻磨粗直线阴刻线;5、钻石刻刀刻划细直线阴刻线、弧线纹饰;6、竹制、骨质管钻刻划人兽眼部环线;7、动物毛皮对孔外部分进行抛光等过程。

关于开片、研磨、打孔、抛光等工法大家均无太多疑义,这里就不再累述。

着重提一下纹饰刻划的刀法,希望能抛砖引玉。

二、从材料上鉴别良渚玉器的取材多为本地区出产,分透闪石-阳起石的软玉和杂玉两大类。

颜色为青绿、湖绿、黄色、黑色等。

最主要的是透闪石--阳起石的软玉,一种为未受沁为半透明的湖绿色受沁后为“鸡骨白”的料,此种玉料多用于制作琮、钺、三叉形饰、冠状饰等玉器;一种为未受沁为不透明的暗绿色,受沁后沁色五彩斑驳,肉眼常可见绢云母状交杂的纤维结构。

文物里的龙文化学号:1046006 姓名:王韬中国民间有一个关于龙女的传说,龙女本是东海龙王的女儿,生得眉清目秀、聪明伶俐,一次她听说人间玩鱼灯很热闹,就背着龙王偷偷溜出来玩耍。

正在看鱼灯出神的时候,却被一杯冷茶泼回了原型,躺在海滩上动弹不得。

两个捕鱼小子看到这条大鱼,商量着拿到市集上卖了赚些钱。

这一切都被路遇的观音看在眼中,吩咐了身旁的善财童子拿了钱去把龙鱼买下了放生。

回到龙宫中的小龙女遭到父亲斥责,龙女哭啼着出了龙宫,遇上了善财童子,从此便跟着童子一起在观音身边修行。

这当然只是个美好的传说,关于龙女的传说还有好多个,而关于龙的传说就更多了。

作为十二生肖中,在当代社会唯一一个无法找到看到原型的动物,关于龙的各种传说都为其蒙上了一层神秘感。

中国古代的龙经过好几个时期的发展,第一期是春秋以前,可称之为“古代龙”。

古代龙多做匍匐爬行状,结构形态比较粗陋,蛇身兽头,保持着爬行动物的特点。

但它们的形状极为丰富,也异常怪异。

或尖角,或齿角,或无角,或长鼻,或卷鼻,或无鼻,或多鳍,或一鳍,或无鳍,或一足,或前后有足,或无足……它们带着一身粗野与狂放,暴力与恐怖,展示着神秘的威力。

这不仅反映着上古时代各地文化未经系统化之前的形态,同时也反映着部落兼并战争的文化特色。

第二期从战国到唐代,可称之为“中世龙”。

这是龙的形态变化最大的一个时期。

“中世龙”开始脱去了爬行动物的特点,从匍匐走向飞腾。

龙的体态多呈S形,显得刚健有力。

形态结构也开始复杂化,出现了头发、节毛,角开始分杈,由原先的牛角变为鹿角,羊须的特征开始突出,有时则表现为兽身。

而且气势渐增,表现出不可一世的姿态来。

如汉画砖上的青龙龙头高举,引颈长啸,大有腾身欲飞之势。

特别值得注意的是,中世龙不管龙姿怎样变化,形态怎样不同,除圆形造型外,它们的头大多奋力高举,或引颈欲鸣,有引身向上的飞动趋势。

这一点与古代龙和现代龙,是大不相同的。

这种造型艺术,乃深深植根于强盛的专制帝国与夷夏文化大融合的历史运动之中。

文物鉴赏论文——文物初认识2011053340 王勇由于从小对文物的受教育程度较低,对于文物的认识也是从这个学期才开始初步认识和深入的。

于是,这学期的文物鉴赏的论文,我想谈一下我对文物的初步认识和看法。

文物的定义和特征中国社会科学院语言研究所编辑的《现代汉语词典》中,称文物是:“历史遗留下来的在文化发展史上有价值的东西,如建筑、碑刻、工具、武器、生活器皿和各种艺术品。

”《辞海》中对文物的解释是:“遗存在社会上或埋藏在地下的历史文化遗物,一般包括: (1)与重大历史事件、革命运动和重要人物有关的、具有纪念意义和历史价值的建筑物、遗址、纪念物等;(2)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓群、古建筑、石窟寺、石刻等; (3)各时代有价值的艺术品、工艺美术品;(4)革命文献资料以及具有历史、艺术和科学价值的古旧图书资料;(5)反映各时代社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。

这学期,老师主要向我们教授了一些具有历史、艺术、科学价值的艺术品和古文化遗物。

文物是指具体的物质遗存,它的基本特征是:第一,必须是由人类创造的,或者是与人类活动有关的;第二,必须是已经成为历史的过去,不可能再重新创造的。

当代中国根据文物的特征,结合中国保存文物的具体情况,把“文物”一词作为人类社会历史发展进程中遗留下来的由人类创造或者与人类活动有关的一切有价值的物质遗存总称。

文物和古董的区别部分收藏爱好者,在如何正确理解文物与古董、古玩、艺术品的辩证关系方面还存在着模糊认识。

“文物”是指历史遗留下来的,对研究社会政治、经济、文化有价值的东西,是人类宝贵的历史文化遗产,如建筑、碑刻及各种艺术品等。

按照《文物保护法》的规定,文物是不可再生的文化资源,中华人民共和国境内地下、水域和领海中遗存的一切文物,属于国家所有。

与此同时,《文物保护法》还明确规定,属于集体或个人所有的文物以及依法取得的其他文物,其所有权受法律保护。

而我们通常所说的古董、古玩和艺术品,应该特指民间收藏的、不在国家禁止买卖之列的那部分文物。

文物鉴赏论文唐三彩的介绍与鉴别我国陶瓷历史悠久,古陶瓷深受世人青睐。

唐三彩是一种盛行于唐代的陶器,也是驰名中外的艺术杰作。

它是用粘土作胎,经素烧之后,用铜、铁、钴、锰等元素加入铅釉中作催化剂,涂在器物表面,再入窑焙烧,经过800℃温度烧制而成。

唐三彩是由黄、绿、蓝三色作基调,入窑焙烧,陶坯上涂上的彩釉,在烘制过程中经过复杂的窑变,发生化学变化,色釉浓淡变化、互相浸润、斑驳淋漓、色彩自然协调,花纹流畅,流淌成浅黄、赭黄、浅绿、深绿、天蓝、褐红、茄紫多种色调,是一种具有中国独特风格的传统工艺品。

因釉料中含有大量的助熔剂铅,使釉的熔点降低,胎体表面的釉料在焙烧过程中向四周扩散流淌,各种颜色互相浸润交融,形成自然而又斑驳瑰丽的三彩釉。

由于是唐代创烧,又以三彩作基调,所以人们习惯称之谓“唐三彩”。

如何辨别编辑自上世纪初唐三彩被发现以来,便受到中国以及世界艺术界的关注,尤其是上世纪80年代以后,唐三彩的研究更是火热,不少专家纷纷把研究成果公诸于众。

随着唐三彩仿品的出现,辨别真假唐三彩的文章也一篇篇见诸报端,这些文章繁荣了文化园地的同时,其研究成果也被仿造者所利用,并仿造出一批批真假难辨的三彩器。

经过作旧之后便在城乡不断露面,道行不深的收藏者屡屡上当中招。

究其原因,一方面它们在胎、釉、色彩、造型乃至内在的精神风格等方面,都几乎达到了完美境界,另一方面它们又具备了常见论及唐三彩文章中所列举的真品三彩的全部特征。

可见高仿三彩确实仿到了相当的水平,没有火眼金睛则难辨真假。

唐三彩烧成温度最高约1100度左右,其制作工艺不算复杂,制作原料随处可见,胎釉配方早已公开,仿造高手人才辈出,有的还是唐三彩研究的专家。

试想,行家运用现代技术“克隆”出来的仿品与真品还会有什么差别呢?回答是肯定的,真品三彩的基本特征,高仿三彩都具备了。

可以说,相同点已经达到了99%以上,余下还不到1%的较为特殊的特征,是无法仿造的,因为这特殊之处惟有千百年的时间才能形成,人力暂无力为之。

文物欣赏论文—青铜器和玉器一、青铜器在中国古代社会早期的工艺美术中,青铜工艺可成为奴隶社会工艺美术的典型作品代表。

在中国,作为奴隶社会文明标志的,是青铜工艺。

史家把奴隶制时代称为“青铜时代”。

青铜器的发达的铸造工艺充分体现了中国奴隶制社会时期高度发展的生产力水平,它的丰富多彩的造型和纹饰,集中反映了中国劳动人民杰出的艺术创造。

人类在使用铁器以前,广泛地使用青铜铸造各种器具。

青铜器的范围非常广泛,从功能上大体可分为四类:(1)礼器(2)乐器(3)兵器(4)工具及车马具此外,青铜日用器从用途上的主要分类有:食器、酒器、水器、日用杂器四种。

其中以食器、酒器为主。

从艺术欣赏的角度来看,中国古代青铜工艺的突出成就,是丰富多样的造型和纹饰,以及不同历史时期不同的艺术风格。

中国的青铜工艺,以商、周两代的青铜器为代表,如最重要的是所谓青铜礼器——鼎。

一般多用于奴隶主阶级的祭祀和宴饮,具有区别尊卑贵贱的功能,是奴隶主统治权力的象征。

如《司母戊方鼎》,形式厚重华丽,充满了神秘、威慑的色彩。

司母戊方鼎是迄今出土的所有鼎中最大最重的,此鼎器形庞大浑厚,其腹部铸有“司母戊”3字;是商王祖庚或祖甲为祭祀其母所铸。

司母戊鼎充分显示出商代青铜铸造业的生产规模和技术水平。

司母戊鼎立耳、方腹、四足中空,除鼎身四面中央是无纹饰的长方形素面外,其余各处皆有纹饰。

在细密的云雷纹之上,各部分主纹饰各具形态。

鼎身四面在方形素面周围以饕餮作为主要纹饰,四面交接处,则饰以扉棱,扉棱之上为牛首,下为饕餮。

鼎耳外廓有两只猛虎,虎口相对,中含人头。

耳侧以鱼纹为饰。

四只鼎足的纹饰也匠心独具,在三道弦纹之上各施以兽面。

据考证,司母戊鼎应是商王室重器,其造型、纹饰、工艺均达到极高的水平。

是商代青铜文化顶峰时期的代表作。

另外,商代还有一个比较有名的就是四羊方尊,“尊”是一种盛酒器。

尊一般为圆形、鼓腹、大口,也有少数方形尊。

四羊方尊便是其中一例。

“尊”,常与“彝”并称成组的青铜礼器,此类器物主要流行于商周时期,基本造型是侈口、高颈,圆腹或方腹、圈足较高。

青铜之魂自小便经常能听人说起青铜器,那时的我还不知道青铜器到底是怎么形成的,更别说去了解青铜器的作用与意义了。

但随着年龄的增长,我对于青铜器也产生了一种好奇心理,并且从各种途径对青铜器做了一定的了解。

幼年时便随父母北漂至北京,记忆中那时的北京并不是特别繁华,但是随处可见的古建筑给人一种庄严厚重的感觉。

到了北京,故宫等景点便是必游之地了。

虽然对那时的记忆并不深刻,但是我还能记得故宫博物馆中摆放的一些大鼎和青铜剑。

在那时的我看来,那些大鼎或许是用来煮沸水的,抑或是摆在那观赏的,价值不大。

作为一个男生,最吸引我的当然是青铜剑了。

毕竟小时候虽然经常能听人说起过剑,但从未见过,第一次见到真的青铜剑是很令人兴奋的。

由于本人很少出门,所以去过的城市、参观过的博物馆也不多。

但只要是博物馆,基本上都有那么几件乃至几十件青铜器。

那时我便感慨,青铜器的影响真的是很大呀。

后来才知道青铜器文化代表了一个时代,更是在中华文明的发展历史中留下了浓墨重彩的一笔,对我中华民族有着不可小觑的影响。

高中时还听爸爸说起过他们所在的建筑公司在一块工地上挖出了一些青铜器,随后便有警察和相关工作人员前去探查。

这让我感觉到青铜器就在我们身边,或许从我们所站的地方往下深挖几十米便能发现青铜器了吧。

当然,这种想法比较天真的。

以往与青铜器除了有实物接触外,我还从书上和网上了解了一些相关知识,只不过都不是特别详细。

当然,本人也不可能得到深入了解的机会。

本学期我选择了文物欣赏课是兴趣使然,认为在课上能增加对于文物的了解。

一学期的课结束后,我对于文物欣赏课上所讲得东西还是比较感兴趣的,本人对于青铜器也有了更深一层的了解。

最起码以后在人前人后不会毫无所知。

青铜器者,古之中华有之,为中华艺术之精髓,文化艺术价值与考古价值都非常高。

青铜器上的古文字对于今人来说是重要史料,而其上图案以及绘画亦是研究古老东方艺术的重要资料。

但是据说青铜器并非在中国最早出现。

最早的青铜器出现于约5000年到6000年间的西亚两河流域地区。

文物欣赏论文文物欣赏论文在学期我们学习了文物欣赏课,学了这门课程之后,我对中国陶瓷、玉器的文化具有了更加深刻全面的了解和认识,同时也加深了我对中国传统文化与文物的喜爱。

在我很小的时候,我便立志要做一名考古学家,不为别的,只为了心中对中国传统文化和各种精美文物的挚爱。

之后我也看过一些关于文物的书籍,并且坚持着自己对中华文物的热爱。

在大学,学校开设了鉴赏类选修课,所以我没有丝毫的犹豫便选择了文物欣赏。

在这短暂却内容丰富精美的学习时间里,我学到了不少以前不了解的关于文物的知识,大大的丰富了我的精神世界。

中国,作为四大文明古国之一,具有源远流长、博大精深的华夏文化,为人类社会的进步和发展做出了不可磨灭的贡献,其中陶瓷、玉器、青铜器等的发明和发展更具有独特而显著的意义。

这些器物的发展历史可以说是中华文明史最重要的组成部分之一。

我们都知道“中国”这个词用英语说是“China”,而陶瓷在英语中也用“china”来表示,所以我想在很多年前,在西方国家的眼里,陶瓷就是中国的代名词。

陶瓷堪称中华文化之粹,是中华民族独特的文化结晶,它博大精深、源远流长在不同的历史时期发挥着不同的社会功能,中国陶瓷的发展史在很大程度上反应了中国历史上各个朝各代不同的艺术风格、文化特色和不同的技术特点。

它的诞生为中华文明的辉煌奠定了第一块基石。

陶器,其起源甚至还可追溯到新石器时代甚至更远古的年代。

宋代是我国陶瓷史上最辉煌的时期,造瓷技术有很大进步。

瓷器的装饰,纹路,原料,配方等大多有所提高或创新。

产品的品质之精,造型之多样,彩釉之丰富,是前些朝代无可比拟的。

更出现了以“汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑”为名的宋代五大名窑。

这些都是古代有名的陶瓷,我个人认为:随着时代的发展,陶瓷业应该有新的发展。

在审美观念方面,现代陶艺与传统陶艺也存在着的一定的差异,因而现代制作的陶瓷需要是符合现代社会文明的需求,是现代艺术的产物,它符合现代人地审美需求。

相应的,现代陶艺便要求制作者们要可能地去不拘一格地发掘和发挥陶瓷的形式美与内在美。

题目:以实例分别论述中国古玉器的每种鉴别方法

良渚文化是我国新石器晚期的文化,以精美的玉石器享誉海内外,由于良渚文化时期距今已有四五千年的历史,加上当时并没有文字,所以要判定一件器物是否是良渚文化时期的是十分困难的。

下面简单介绍几种鉴别方法。

一、从雕工上鉴别

良渚玉器上的神人兽面纹、云雷纹、鸟纹、蚩尤纹等纹饰是依靠钻石刻刀用斜刀刻法断续切刻衔接而成。

对良渚古玉纹饰的细“刻”工艺,现在虽能分为刻、划与雕琢三种类别,但仍发现真品与后仿品中的浅浮雕阴线细工,在痕迹中有的几乎没有两样,其实也不足为怪,因为使用同样材质下,在更改工艺、工具与调控转速后,同样工具都会产生同一效果。

让人更失望是,现在市场中除了玉琮形制与粗加工被忽略外,对于对钻孔各细节再现上述古代原始工艺易如反掌。

从而说明古往今来,凡是人工能够涉及的型制与纹饰问题,即人为制作与仿制技能的体现,就不属于古玉鉴定中的本质问题~为此奉劝同好们,严格把握事物现象与本质上的界限,不能把原始工艺及其迹,当作鉴定中的唯一依据,这样可以避免不必要的误鉴。

良渚玉器的工大致分为:1、竹片加沙片状开片、石质和动物皮制工具加沙线状、弧形切割开片;2、竹管上镶石英刀片的管钻、三角形菱形石英钻头锃钻打孔;3、石质工具磨制平凹浮雕;4、石质刻

刀和原始石铊刻磨粗直线阴刻线;5、钻石刻刀刻划细直线阴刻线、弧线纹

饰;6、竹制、骨质管钻刻划人兽眼部环线;7、动物毛皮对孔外部分进行抛光等过程。

关于开片、研磨、打孔、抛光等工法大家均无太多疑义,这里就不再累述。

着重提一下纹饰刻划的刀法,希望能抛砖引玉。

二、从材料上鉴别

良渚玉器的取材多为本地区出产,分透闪石-阳起石的软玉和杂玉两大类。

颜色为青绿、湖绿、黄色、黑色等。

最主要的是透闪石--阳起石的软玉,一种为未受

沁为半透明的湖绿色受沁后为“鸡骨白”的料,此种玉料多用于制作琮、钺、三叉形饰、冠状饰等玉器;一种为未受沁为不透明的暗绿色,受沁后沁色五彩斑驳,肉眼常可见绢云母状交杂的纤维结构。

而仿品主要是产自辽宁的岫玉,颜色有褐色、杂色、黄色、青绿色等。

黄色、褐色、杂色的质料硬度较低,不透明。

说一千道一万,分辨良渚玉器的质地需要上手几类标准器,揣摩、吃透之后再以质疑的眼光到市场上对仿品挑刺,如此反复历练。

三、从沁色上鉴别

古玉入土400年左右受沁,沁色沁入的程度受玉质、土壤温湿度、土壤酸碱度等因素影响,是一种物理改变;沁色则受土壤中微量矿物元素、墓葬陪葬有色物质等因素影响,是一种化学渐变。

良渚文化时期的玉器分布于环太湖流域的广大区域,各地发现的良渚玉器沁色各有不同,形成了较固定的沁色色系。

主要有鸡骨白、赭色沁、红良渚等,其中赭色沁表面都会有蜘蛛网纹的白色沁覆盖,

这是风化或钙化形成的现象,这种线状鸡骨白的表像,俗称八脚灰皮。

鸡骨白沁大多不透光,表面呈蜡状光泽,感觉凝练、厚重。

大部分良渚玉器的沁色都已沁入胎骨,肌理都已发生变化,这是和江南地区地下水系发达,加上部分地区土壤碱酸度较高有关。

良渚玉器玉表沁色深重部位有腐蚀孔的,孔应该是外小内大,形成空腔,反之则可能是酸蚀仿制痕迹。

玉表带有大理石样纹理的,放大镜下玉表有大量酸蚀纹、裂纹的与真良渚玉表的腐蚀孔、腐蚀斑有明显区别的大多为仿品。

四、从盘玩和吐灰上鉴别

一件古玉,先不要急于浸泡、清洗,特别是沁入肌理、风化严重的更不能轻举妄动。

养成良好的盘玉习惯,例如,一个藏友收到一块风化严重的良渚象牙黄,迫不及待的马上浸水两小时,拿出来之前看似在水里安然无恙,结果一出水就开始掉渣,手一戳一个洞,成豆腐了。

这是因为那块玉的墓葬环境是在山上,墓室存不住水,此玉失水已久,内部晶格已全部裂变、钙化,冒然下水后水份迅速渗透造成环

境突变而导致一块不可多得的好玉直接报毁。

下面说说正确的盘玉方法: 1、上手后用本色的白棉布,最好是老粗布包裹; 2、先盘玩几日,待手上的水份缓慢沁入后再清洗;3、清洗时注意不要用含化学添加剂的洗涤用品,清水最好; 4、软毛刷稍微刷洗即可,切忌大力猛搓; 5、洗后直接阴干,不能用吹风机等吹干; 6、经过反复几次的盘玩-清洗-再盘-再清洗后可用温水浸泡一小时左右,使其充分吐灰,为进一步的盘玩做好准备。

接下来讲讲吐灰现象。

高古玉基本上都有吐灰现象,行内叫灰

皮。

吐灰是个极为缓慢的过程,特别是良渚期的玉器更是如此。

水浸入玉理后会占据、填充晶格中的裂隙,随之置换出析出物至玉表。

灰皮也是析出物的一种,灰蒙蒙的像一层雾覆盖在玉表,对其呵气则逐渐消失,几秒后又自行恢复。

盘去灰皮,直至玉性复苏要经过少则三年,多则十余年的时间,而且没有其他的捷径可走。

待不再吐灰后,此玉盘成。

盘成后的古玉玉表颜色大为改变,有的一洗尘埃、玉性复苏,有的通体熟红,精光内敛。

五、从纹饰上鉴别

材质在原始加工中的成型,这是属于形制上的粗加工;再进一步加工纹饰,即浅雕阴线细刻等就归于细加工。

它们所产生的痕迹也要分为两个方面;在外廓加工中,边沿转角处、钻孔打洼与对钻孔等,这都会留下粗工的痕迹;而细工痕迹仅限于如浅雕就是减低平面以突出形象的雕刻,主要用于主纹饰,此与减地雕法为同义,也可简称为浅浮雕。

阴线细“刻”工,这是一个模糊词有待区分,因为留在玉表上有些现象还需鉴别,如:l.刻、划,2.雕琢,这都能留下凹陷线条的痕迹,俗称都为阴线细工。

良渚古玉的阴线刻工存世量很有限。

仅属于极少有的太阳、新月、盾形、觚形、鸟饰纹等,是用锐器刻划的(而横棱纹另当别论),严格讲锐器还不属于真实意义上的刀具。

除后仿的不算其余都为砣线,这可以由遗留下来的痕迹来说明问题。

重视痕迹分析可以得出:锐器刻划时易划不易深,重复痕迹就相对多;刀具刻划时易刻亦宜深,重复痕迹相对少。

锋刃的单、双面刀具,又能分别产生爆口不同的痕迹效果,而类此阴线与刀具无关,只能讲是用锐器完成的。

至于其他纹饰,如神徽属于较复杂的浅浮雕,如神人、神兽、兽面等属于简单的浅浮雕,都是用砣具及管钻制作的。

1.圈眼纹——即神人、神兽的眼圈,也就是小眼面纹饰与大眼面纹中的眼圈,哪怕饰器中最小的眼圈,也是用管钻与解玉砂研磨出来的,故在被琢磨的玉表平面上会有轻重、粗细不一的现象,说明手工维持眼圈纹的水平面,保持在研磨中是有难度的。

另,在U底型的平底中,会留下多道研磨的痕迹,所谓是线中有线的效果。

2.平行凹线纹,也叫横棱纹或横棱线——这是神人头上表示冠帽或头发的直线条,也是与大、小眼面纹饰的组合之一,(1)线条成U字圆底型,线中也应该有重复,或有多余线条的复盖痕迹。

(2)线条的粗细有两种可能, (3)从痕迹学的角度分析,线条的底型应有区别:V、凵底型与U字圆底型的差异,前两者痕迹中无起始,只能说明是锐器或平面研磨痕,属于仿品中的现象。

后者痕迹有起始,属于平行直线中的琢磨痕,线条中会有粗细与重复,即多余线条的痕迹,如果把这些混淆了,也就涉嫌具有现代加工的可能性。

另,赝品中的眼圈,为V字尖底而且很细,眼圈粗细均等,为金属加工痕迹,圆周沿口易于爆裂,为机械转速过快所致,较关键是看有无研磨的痕迹,但任何技术性加工的问题,均属于可以调整、改进与模仿的范畴,故必须仔细观察与辨别。

3.神徽、神兽及兽面阴细工纹:(1)神徽是人、兽组合图,是先用减地雕琢而成的,再辅之以线条组成:(2)兽面纹,是单独以象形的兽面出现,神兽也叫大眼面纹饰,都是用减地法雕琢的。

不论是神徽或兽面其中若有细工痕迹的话,只

要使用20倍放大镜,就能观察到这不是阴刻,而是用很小的转砣加解玉砂琢磨出来的,最明显的是转弯处,由许多小短线组合成的。

实验表明:刀具、锐器在刻划转折仍能保持单线条,而砣具琢磨在便捷的前题下,其转折却需要多线条组

合。

根据制作工具中物理运动的原理,有最小管钻的平面研磨痕,也会有最小砣具的垂直旋转琢磨痕,按操作常规讲,砣具是定向的垂直旋转,为了琢磨细工时的便捷,往往采用横线直磨、直线也就直磨了,也有横线横磨、直线横磨的习惯,在转弯时仍由同向性的多线条组合,该痕迹规律普遍存在于良渚古玉上,由此证实都是用最小转砣琢磨出来的。

综上所说,锐器、刀具和砣具各有不同痕迹,也说明真正称得上“阴线细刻工”的痕迹,在良渚古玉中少得屈指可数,该结论经得起实验与真品实物比对的验证。