文化负载词的翻译

- 格式:ppt

- 大小:206.50 KB

- 文档页数:12

《边城》中文化负载词的翻译《边城》中文化负载词的翻译《边城》的文化最鲜明个性特征体体现在那里呢?下面小编给大家带来《边城》中文化负载词的翻译。

希望能够帮到大家。

《边城》中文化负载词的翻译文化负载词是文化最鲜明个性特征体现,然而这种反映文化差异的词汇却为文化沟通和翻译带来了巨大的障碍。

在沈从文的作品《边城》中,大量的文化负载词被使用,突出了作品鲜明的特色。

目前国内学者对于《边城》英译本的研究主要从翻译策略方法以及美学赏析的角度展开。

随着生态学与翻译学的结合,生态翻译学无疑给翻译文学研究提供了一种新的视角和助推器!(胡庚申,2008)本文尝试从生态翻译学的角度来研究金介甫《边城》中的文化负载词翻译规律,与此同时也能够为生态翻译学提供一个很好的案例分析。

一、《边城》中的文化负载词由于东西方民族在地理生存环境、历史进程、宗教信仰、民族风情和思维方式上存在巨大差异,因而产生了截然不同的文化。

语言是文化的载体,也是文化的重要组成部分,反映到具体的文学作品中便是词汇的使用。

文化负载词(culture-loadedwords)是指标志某种文化中特有事物的词、词组和习语。

这些词汇反映了特定民族在漫长的历史进程中逐渐积累的、有别于其他民族的、独特的活动方式!文化负载词的翻译相当棘手,如果翻译不当就会出现文化亏损,即误将文化差异当做文化共核,以源语的文化模式来硬套目的语,导致交际失败;或以目的语的文化形象重新取代源语的文化形象,交际成功,可留下的遗憾是源语文化亏损!(李勇,2010)文化负载词通常出现在那些极具民族风情特色的文学作品当中。

沈从文的代表作《边城》被誉为“现代文学史上最纯净的一个小说文本”,“中国现代文学牧歌传说中的顶峰之作”,它展示给读者的是湘西世界和谐的生命形态。

作品中有大量反映中国湖南乡下农村传统习俗文化和方言特色的词汇,这些文化负载词增加了翻译的难度。

金介甫在翻译的过程中尝试多种方法来再现原文的特色。

《黄帝内经》常用文化负载词英译《黄帝内经》是中国古代医学典籍,包含了丰富的医学思想和理论。

其中包含了大量的文化负载词,这些词汇往往具有深厚的文化内涵和独特的表达方式。

本文将探讨《黄帝内经》中常用文化负载词的英译,以期帮助读者更好地理解和掌握这部经典著作。

对于“气”这个词的英译是一个难点。

在《黄帝内经》中,“气”通常指“阳气”或“阴气”,是构成人体基本物质和维持生命的重要元素。

在英译中,可以使用“qi”或“vital energy”来表示。

例如,“气滞”可以翻译成“qi stagnation”,“气虚”可以翻译成“qi deficiency”。

对于“阴阳”这两个词的英译也十分重要。

在《黄帝内经》中,“阴阳”是构成宇宙万物的基本对立物质,是解释一切自然现象和生命现象的两大基本范畴。

在英译中,可以使用“yin and yang”来表示。

例如,“阴阳失调”可以翻译成“disruption of the balance between yin and yang”,“阴阳互根”可以翻译成“interdependence of yin and yang”.“五行”也是《黄帝内经》中常用的文化负载词。

五行是指木、火、土、金、水五种物质属性,是解释自然界变化和人体生理病理的重要理论。

在英译中,可以使用“five elements”来表示。

例如,“五行相生”可以翻译成“the interaction of the five elements”,“五行相克”可以翻译成“the opposition of the five elements”。

对于“脏腑”这个词的英译也需要特别注意。

在《黄帝内经》中,脏腑是指人体内的器官和组织,包括心、肝、脾、肺、肾等。

在英译中,可以使用“zang-fu organs”来表示。

例如,“心悸”可以翻译成“palpitations of the heart”,“腹痛”可以翻译成“abdominal pn”。

生态翻译理论视角下的中国文化负载词英译研究——以《生死疲劳》为例1 概述随着中国综合实力的稳健增长,越来越多的学者把自身目光从西方转向东方,以期促进东西方交流。

文化负载词(Culture-loaded Words)是标志某种文化中特有事物的词、词组和习语,直接反映了特定民族在漫长的历史进程中逐渐积累的,有别于其他民族独特的活动方式。

近年来,随着互联网技术的不断发展,不但中国网友可以通过网络电视感受到外国文化,外国网友亦是如此,近期更有新闻爆出外国网友对我国IP剧《三生三世十里桃花》追得不亦乐乎。

此时,如何有效地实现跨文化交流成为这个时期的主要问题。

回顾中国历史,翻译在不同的时期为促进跨文化交际都发挥了不可替代的作用。

中国文化特色词作为文化载体之一,其种类繁多,内涵丰富,这就决定了它本身的翻译难度。

莫言荣获2012年诺贝尔文学奖,填补了中国文学在世界最重要的文学奖项上的空白,莫言的获奖是世界对中国现代文学的肯定,将推动中国文学的发展,给年轻作家带来更多的机会。

与此同时,小说作为文化传播的特殊载体,蕴含着大量的文化意象,而如何联系文本的生态环境对此类意象词进行适应与选择成为当下有待解决的重要议题。

2 生态翻译理论的三维转换20世纪60年代以来,随着人类社会从工业文明向生态文明的逐步转变,保护自然已成为全人类关注的话题,许多国家开始重视生态环境问题,提出了生态可持续发展的科学发展观。

在此背景下,生态理念逐步进入了包括翻译学在内的许多社会科学领域。

生态翻译学也就应运而生,它的出现为翻译研究开辟了新的视角,也是社会文明转型的体现。

顾名思义,生态翻译学涉及两个学科,生态学和翻译学。

从原文的内部生态结构出发,进行翻译作品的选择,在翻译过程中,原文的内在生态结构被另一种语言再现。

它不是片面强调翻译过程。

因此,生态翻译学必然有其自身的特点,它主张运用生态视角和生态合理性对翻译进行全面审视。

生态翻译学是由清华大学的胡庚深教授首次提出的。

功能对等理论下文化负载词的翻译以电影的字幕翻译为例一、概述随着全球化的深入发展,不同文化之间的交流日益频繁,电影作为文化输出的重要载体,其在跨文化交流中的作用愈发凸显。

在电影字幕翻译过程中,文化负载词的翻译是一项具有挑战性的任务。

这些词语通常承载了特定文化的特定信息,对于目标语言的观众来说可能是全新的。

为了有效传达这些文化信息,保持文化内容的完整性和准确性,同时兼顾语言的流畅性和可读性,研究者们提出了多种翻译理论,其中最为广泛接受和应用的是功能对等理论。

功能对等理论,由美国翻译理论家尤金A奈达提出,主张在翻译过程中,目标文本的读者应能获得与源文本读者相同的阅读体验。

这一理论强调,翻译不仅仅是语言的转换,更是文化的传递。

在字幕翻译中,功能对等理论要求译者不仅要准确传达原文的语义信息,还要尽可能地传达原文的文化内涵,使目标语言的观众能够理解和接受。

以电影字幕翻译为例,文化负载词的翻译直接关系到电影文化的传播效果。

恰当的翻译不仅能帮助观众理解剧情,还能增加观众对源文化的兴趣。

不恰当的翻译可能会导致观众误解或无法理解,甚至产生负面效果。

功能对等理论下的文化负载词翻译对于电影字幕翻译来说至关重要。

1. 介绍功能对等理论及其在电影字幕翻译中的应用功能对等理论,由美国翻译理论家尤金A奈达(Eugene A. Nida)提出,是翻译领域的重要理论之一。

该理论强调在翻译过程中,目标语读者对译文的反应应尽可能接近源语读者对原文的反应。

这一理论的核心在于,翻译的主要目标是实现功能上的对等,而非形式上的对等。

在电影字幕翻译中,功能对等理论的应用尤为显著。

由于电影是一种跨文化的传播媒介,其字幕翻译不仅要传达原文的语义信息,还要考虑到目标文化观众的接受度和理解度。

字幕翻译在遵循奈达的功能对等理论的基础上,需对原文进行适当调整,确保译文在目的语文化中具有与原文相近的效果。

功能对等理论在电影字幕翻译中的应用,要求译者在翻译过程中不仅要关注语义的准确传达,还要考虑到目的语观众的接受度和理解度,以实现译文的最佳效果。

《红楼梦》中宗教文化负载词翻译传统意义上的国家安全,仅涉及政治、经济和军事领域。

但随着世界文化交流的迅猛发展,国家和民族间文化对话和交往的领域持续扩大,水准持续加深,“现实地存有着国家间的文化力量博弈,文化大国或强国在国际文化博弈中可能表现为文化扩张或文化渗透,而文化弱国则可能面临这种扩张和渗透的威胁。

”[1]外部世界对中国文化的感知与理解,对中国文化的精髓与价值的理解与认同,都会影响到中国文化形象的树立和文化感召力与吸引力的建构。

这种文化形象与文化感召力,构成了一个中国的对外文化实力。

国家的对外文化实力是综合国力的有机组成部分,对国家的政治、经济实力的构筑与增强起到了支撑作用。

所以,捍卫国家安全的重要方面就是构建国家文化安全堡垒,促动国家文化走出去,在外部建立文化安全先锋。

这个思想,已经得到我国国家政策层面的支持。

十七届六中全会发布的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》就明确提出要实施中国文化“走出去”工程,这标志着我国将通过建设文化强国、树立国家文化形象、扩展国家文化感召力来增强国家综合文化实力、维护国家文化安全作为一个重要的战略内容和目标。

对外文化交流的重要内容,是中国传统文化典籍的对外传播。

中国典籍是中国文化的重要组成,不但是中国文化的结晶,更是中国传统文化的载体,具有鲜明的民族性。

在中外文化交流史上,译为外语的中国典籍为外部世界提供了一条了解中国的渠道,在很多场合甚至是吸引国外人士理解中国、注重中国的重要激发者。

中国典籍的对外传播,首要步骤就是典籍的外译。

较好地传递中国典籍中文化信息的译本,能够宣扬本国的优秀思想文化,拉近中华文化与其他国家文化之间的距离,增进世界对中国的了解,提升中国在国际上的地位和形象,扩大中国文化的影响力,为中国展开经济等交流开辟良好的国际环境。

而未能准确、清楚地传递文化信息的译本,则会造成中国文化被曲解和解构,中国国家形象和对外吸引力会消损。

功能对等理论下文化负载词的翻译Translation of Cultural Load Words under the Theory of Functional Equivalence, translated into English, and then write 8 bilingual sentences.Functional Equivalence Theory状态下文化负载词的翻译,前提是译文的功能与原文相等。

因此,翻译者需要挑选与目标语言读者常识和思维方式相同的文化观念,并在翻译时将文化负载词进行等效转化,让读者在阅读翻译后,以与原文类似的方式来理解文本内容。

Translation of cultural load words under the theory of functional equivalence means that the translation must have the same function as the original text. Therefore, the translator needs to select cultural concepts that arefamiliar to the target language readers and are similar to their thinking patterns. In the translation process, cultural load words should be translated into equivalent expressions,so that readers can understand the content of the text in a similar way as the original text.1.在汉语中,“狗屁不通”是一种贬义词语,通常用来形容文章或者语言含义非常混乱。

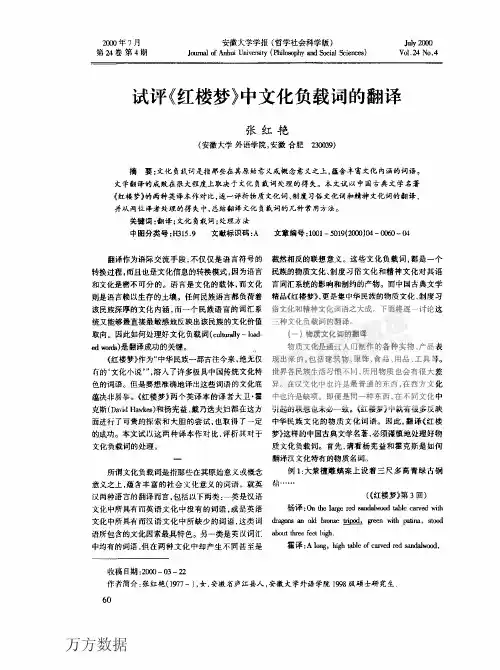

《红楼梦》中文化负载词的翻译策略

翻译中文化负载词可采用文本性质翻译策略,即直译法、意译法和正译法三种翻译策略。

1、直译法

直译法作为一种翻译策略,相对于意译法、正译法,其特点是保留汉语表达方式,但对词汇进行准确翻译,包括繁体字、音译等。

2、意译法

意译法是把汉语源语中表意表达以外的文化观念及其属性,用目标语表达出来,从而使得语言表达更加清晰生动。

这在《红楼梦》中的应用就是把汉语中特定的文化背景翻译成对应的外语文化背景,让读者更加易懂理解。

3、正译法

正译法也是一种文本翻译,但比直译法稍有区别,它的主要特点是把汉语源语中文化负载词的内容按照一般概念准确归纳再改写,适合当时时代文化特色和读者语境,使用外语表达出文化熟悉词语,以达到贴近原文,表达准确的目的。

大多数时候,正译法往往能展现一定的巧妙思路,增加文本的表达效果,从而让汉语读者更容易接受。

中国文化负载词的翻译——以《围城》为例作者:余诗梦来源:《东方教育》2016年第11期一、文化与文化负载词“文化”一词内涵和外延差异很大,至今没有一个统一的定义。

广义的文化是人类有意识的社会实践所产生的一切闻名成果,包括物质层面和精神层面。

狭义文化指排除人类社会历史生活中关于物质创造活动及结果的部分,专注于精神创造活动及其结果。

文化不是独立和封闭的,经济、政治、教育、科技等领域的国际合作极大地促进了不同文化的交流并加速了它们的融合,在文化国际化的过程中,翻译占有重要的地位,是文化传播的重要环节。

由于世界各国自然地理环境、社会经济环境等的差异,各国文化也千差万别,每一种文化中都带有很多独一无二的内容,这些承载着文化现象或有特定文化内涵的词语称为文化负载词,也叫文化专有项。

Aixela(1996)对文化负载词提出了11种处理策略,而在翻译文化负载词的过程中采用何种方式,应根据具体情况进行选择。

二、《围城》中文化负载词的分类《围城》是著名作家钱钟书所著的长篇小说,被译成多国语言。

英文版本的《围城》为中国文化的传播做出了重要贡献。

奈达认为,没有对文化背景的充分理解,译者就无法理解文中的习惯用法,无法很好地传达整篇文章的信息;译者应充分了解五种类型的次文化,包括生态文化、物质文化、宗教文化、社会文化及语言文化。

《围城》中的文化负载词可分为以下几类。

(1)生态文化负载词生态文化负载词反应了特定地区的气候特点、自然以及地理环境。

对于某一地区的人来说,不熟悉其他地区的自然环境和地理特点,理解带有地区特点的表达可能会有难度,这对译者来说是一个挑战。

比如说“不到长城非好汉”,“洛阳纸贵”,“不到黄河不死心”等词就反应了中国文化的地域特点。

在中国文化中,东风一般指暖风,通常象征春天和温暖,与西方的“west wind”的意义更接近,而不能译为“cast wind”。

(2)物质文化负载词这一类的词语反应了某一语言文化群体下的人们所创造的物质文化的特点。

浅议文学作品中文化负载词的翻译摘要:文化负载词又称词汇空缺,即源语词汇所承载的文化信息在译语中没有对应语。

由于中国文化和西方文化上的差异,造成了文化负载词在翻译上的困难性。

译者很难找到对应的表达。

本文以《阿q 正传》为例,通过等值翻译理论,探讨其中文化负载词的翻译:即采用音译、音译+意译、直译、直译+注释、意译、文化替换等方法来实现。

关键词:文化负载词等值翻译《阿q正传》1.引言文化负载词又称词汇空缺,即源语词汇所承载的文化信息在译语中没有对应语(包惠南,2004:10)。

由于地理环境、历史发展、社会结构等诸多因素的存在,使得中国文化和英国文化有着本质的区别。

以鲁迅先生的小说《阿q正传》为例,其中包含了大量的文化负载词汇,涉及地方习俗、古代科举制度、婚丧习俗、祭祀礼仪、传统孝道等。

由于中西传统文化的巨大差异,在翻译文化负载词时,译者很难找到完全对等的表达。

文化因素的特殊性和复杂性决定了文化负载词在翻译手段上的变通和灵活。

既然在文化悬殊的中英两种文化中找到完全对应的文化负载词几乎是不可能的,译者只有根据词汇在特定语境中的意义、色彩和功能,尽最大可能重现词汇的信息。

2. 等值翻译理论在文化负载词的翻译中的指导作用美国著名翻译家尤金·奈达从语言学的角度出发,根据翻译的本质,提出了著名的“动态对等”翻译理论,即“功能对等”。

在这一理论中,他指出“翻译是用最恰当、自然和对等的语言从语义到文体再现源语的信息”(郭建中,2000 :65) 。

奈达有关翻译的定义指明翻译不仅是词汇意义上的对等还包括语义、风格和文体的对等,翻译传达的信息既有表层词汇信息也有深层的文化信息。

“动态对等”中的对等包括四个方面:1. 词汇对等,2. 句法对等,3. 篇章对等,4. 文体对等。

在这四个方面中,奈达认为“意义是最重要的,形式其次”(郭建中,2000 :67) 。

这就要求译者不仅要越过语言和文化的差异和忠实传达原作的语言意义,而且要准确地解释原作的文化内涵。

《功能对等理论下文化负载词的翻译》一、引言在全球化的背景下,翻译作为一种文化交流的桥梁,其重要性日益凸显。

功能对等理论作为翻译理论的重要组成部分,为文化负载词的翻译提供了有力的指导。

文化负载词,即承载着特定文化内涵的词汇,其翻译往往涉及到文化背景、习俗、历史等多个方面的因素。

本文旨在探讨功能对等理论在文化负载词翻译中的应用,并分析其优势和局限性。

二、功能对等理论的概述功能对等理论是一种翻译理论,它强调在翻译过程中保持原文与译文在信息内容、语言形式、文化内涵和交际效果等方面的对等。

该理论认为,翻译的目的是使译文读者获得与原文读者相似的感受和理解。

在文化负载词的翻译中,功能对等理论要求译者在保持原词文化内涵的同时,尽量使译文在目的语文化中产生类似的联想和意义。

三、功能对等理论在文化负载词翻译中的应用1. 音译法音译法是一种常见的文化负载词翻译方法,通过将原词的发音转化为目的语中的近似发音,以保留原词的文化特色。

在功能对等理论的指导下,音译法要求译者在保持原词发音的同时,尽量使译文在目的语中产生相似的意义和文化内涵。

例如,“功夫(Kung Fu)”的翻译就采用了音译法,成功地将中国武术的文化内涵传递给了目的语读者。

2. 意译法意译法是通过理解原词的含义,将其转化为目的语中的相应表达,以传达原词的文化内涵。

在功能对等理论的指导下,意译法要求译者在理解原词含义的基础上,尽量使译文在目的语中产生与原文相似的文化联想和意义。

例如,“龙(Dragon)”在西方文化中往往被视为邪恶的象征,而在中国文化中则被视为吉祥、权力的象征。

在翻译时,译者需要根据目的语读者的文化背景进行适当的调整,以传达原词的文化内涵。

3. 释义法释义法是通过直接解释原词的含义来传达其文化内涵。

在功能对等理论的指导下,释义法要求译者在解释原词含义的同时,尽量使译文在目的语中产生与原文相似的语境和情感色彩。

例如,“四合院(Siheyuan)”这一文化负载词的翻译,可以通过解释其为中国传统民居建筑形式,具有独特的建筑风格和历史文化内涵,来帮助目的语读者理解其含义。