动物行为的生理机制

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:2

动物行为的生理基础动物行为是由生理和心理因素共同作用产生的,其中生理基础是动物行为研究的重要基础之一。

本文将介绍动物行为的生理基础,包括神经、内分泌、感知和运动系统等方面的内容。

1.神经系统神经系统是动物行为的重要组成部分,它负责接收、传递、处理和响应信息。

动物的神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成,中枢神经系统包括脑和脊髓,周围神经系统包括神经节和神经纤维。

神经系统的不同部位分别负责不同的行为,例如视觉系统负责视觉行为、听觉系统负责听觉行为等。

2.内分泌系统内分泌系统是调节动物行为的重要机制之一,它通过分泌激素来调节动物的生理和行为。

激素可以影响动物的情绪、性行为、攻击行为等。

例如,雄性动物分泌睾酮会增加它们的攻击性和竞争性,而雌性动物分泌孕激素则会促进母性行为。

3.感知系统感知系统是动物行为的触发和控制机制之一,它由感觉器官和神经元组成,能够接收和处理外部刺激的信息。

动物的感知系统可以接收的信息包括视觉、听觉、味觉、触觉和嗅觉等。

例如,一只猎豹可以通过视觉和听觉的信息感知猎物的位置和行动,进而决定如何猎食。

4.运动系统运动系统是动物行为的最终产物,它通过肌肉的收缩来实现动物的运动和行为。

运动系统的神经和肌肉部位组成肌肉-骨骼系统,能够实现动物的移动、捕猎、逃避等行为。

动物的体型和生态环境决定了它们的运动系统的形态和功能,例如飞鸟能够通过翅膀的收缩和张开来实现飞行。

总之,动物行为的生理基础包括神经、内分泌、感知和运动系统等方面的内容。

这些基础对动物行为的触发和控制起着重要作用,通过研究它们的功能和相互作用可以更好地了解动物行为的形成和演化。

动物的生理调节与行为调节生物界中的动物通过生理调节和行为调节来适应环境和维持内部稳定。

生理调节是指动物通过内部机制调整身体功能,以适应环境变化,包括温度调节、血液循环、呼吸等;行为调节则是指动物通过行为反应来适应环境变化,包括觅食、逃避敌害等。

本文将围绕动物的生理调节和行为调节展开讨论。

一、生理调节1.温度调节动物为了维持体内恒温,会通过生理机制来调节体温。

例如,冷血动物如蛇会寻找温暖的环境来提升体温;而温血动物如人类则通过出汗或寻找遮荫的地方来调节体温。

2.血液循环动物的血液循环对于输送氧气和养分至各个身体部位至关重要。

例如,鸟类在高空飞行时,通过将血液流向心脏和大脑等重要器官来保持氧气供应,同时减少其他器官的血液供应。

3.呼吸动物的呼吸系统也是重要的生理调节机制之一。

例如,鱼类通过鳃来从水中吸取氧气,而陆地动物则通过肺部进行呼吸。

一些动物,在面临缺氧的环境时,也会进行呼吸调节以增加氧气吸入量。

二、行为调节1.觅食行为动物的觅食行为是为了获取能量和养分,同时也是为了满足其生存需求。

例如,食草动物会选择食用特定的植物来满足自身的营养需求。

2.逃避敌害当动物面临危险时,逃避敌害是一种常见的行为调节。

例如,兔子在感知到天敌的存在时会立即逃跑到安全的地方,确保自身的安全。

3.社会行为一些动物在行为方面表现出高度的社会性。

例如,蜜蜂通过集体合作来建造巢穴、采集花蜜等,完成各种任务。

这种社会行为有助于他们更好地适应环境。

综上所述,动物的生理调节和行为调节是为了适应环境变化和维持生存。

生物界中的动物通过多种方式来实现这种调节,从而在不同的环境中存活和繁衍。

对于人类来说,了解动物的调节机制有助于我们更好地保护和理解自然界中的其他生物。

动物的基本原理

动物是生物界中的一个庞大类群,它们通过各种方式适应环境,获取食物,繁衍后代。

动物的基本原理主要包括以下几个方面:

1. 生理机制:动物具有各种生理机制,如感觉器官、运动器官和神经系统等,这些机制使得动物能够感知环境、适应环境并做出反应。

2. 行为习性:动物的行为习性是其生存和繁衍的关键。

它们通过本能行为和后天学习来适应环境,获取食物,避免天敌,繁衍后代等。

3. 生态关系:动物与其他生物和非生物之间存在着复杂的生态关系。

例如,动物之间的竞争、捕食与被捕食、共生关系等,这些关系共同维持生态平衡。

4. 遗传与进化:动物的遗传与进化是动物多样性的基础。

遗传物质决定了动物的遗传特征,而自然选择和基因突变等因素则推动着动物的进化。

5. 保护与可持续发展:随着人类活动的不断扩大,动物的生存环境受到威胁。

因此,保护动物资源和生态环境,实现可持续发展,是当前面临的重要问题。

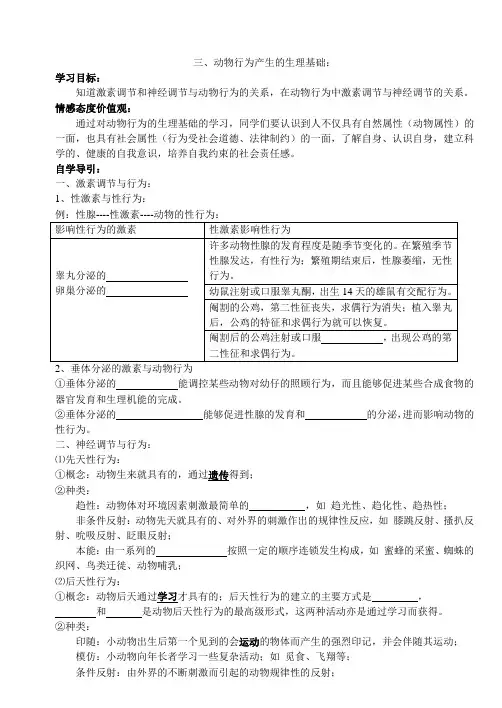

三、动物行为产生的生理基础:学习目标:知道激素调节和神经调节与动物行为的关系,在动物行为中激素调节与神经调节的关系。

情感态度价值观:通过对动物行为的生理基础的学习,同学们要认识到人不仅具有自然属性(动物属性)的一面,也具有社会属性(行为受社会道德、法律制约)的一面,了解自身、认识自身,建立科学的、健康的自我意识,培养自我约束的社会责任感。

自学导引:一、激素调节与行为:1、性激素与性行为:例:性腺----性激素----动物的性行为:2、垂体分泌的激素与动物行为①垂体分泌的能调控某些动物对幼仔的照顾行为,而且能够促进某些合成食物的器官发育和生理机能的完成。

②垂体分泌的能够促进性腺的发育和的分泌,进而影响动物的性行为。

二、神经调节与行为:⑴先天性行为:①概念:动物生来就具有的,通过遗传得到;②种类:趋性:动物体对环境因素刺激最简单的,如趋光性、趋化性、趋热性;非条件反射:动物先天就具有的、对外界的刺激作出的规律性反应,如膝跳反射、搔扒反射、吮吸反射、眨眼反射;本能:由一系列的按照一定的顺序连锁发生构成,如蜜蜂的采蜜、蜘蛛的织网、鸟类迁徙、动物哺乳;⑵后天性行为:①概念:动物后天通过学习才具有的;后天性行为的建立的主要方式是,和是动物后天性行为的最高级形式,这两种活动亦是通过学习而获得。

②种类:印随:小动物出生后第一个见到的会运动的物体而产生的强烈印记,并会伴随其运动;模仿:小动物向年长者学习一些复杂活动;如觅食、飞翔等;条件反射:由外界的不断刺激而引起的动物规律性的反射;⑶动物行为中,神经调节和激素调节的关系:动物的行为中,激素调节和神经调节是相互协调作用的,但是,的调节作用通常处于主导地位;动物的行为是在系统、系统和运动器官的共同协调作用下完成的;课堂自测:1.动物后天性行为发展的最高形式是()A.反射活动B.判断和推理C.印随学习D.模仿学习2.下列动物的行为中属于后天性行为的是()A.蜜蜂采蜜B.鸟类迁徙C.鱼类洄游D.小明算题3.能够使被阉割的公鸡恢复公鸡的特征和行为的方法是()A.施用促性腺激素B.口服睾丸酮C.植入甲状腺D. 施用甲状腺激素4.动物对环境刺激的最简单的定向反应是()A.趋性B.反射C.模仿D.印随。

动物行为的生理基础动物行为是指动物在环境中表现出的各种活动和反应,反映了动物内部的生理和心理状态。

其中,动物行为的生理基础是指动物的肌肉、神经系统、内分泌系统以及其他生理系统的功能和互相协调作用。

本文将从四个方面介绍动物行为的生理基础。

一、肌肉系统肌肉系统是动物行为的主要执行器。

而动物行为的表现则与肌肉系统的发育和运作息息相关。

例如,体型高的动物如长颈鹿,其脖颈肌肉发育要比矮小动物发达,以支持其高视野获取能力;而猎豹等快速奔跑的动物,其四肢肌肉发达以实现高速奔跑。

此外,肌肉运作能力也影响着动物在不同环境下行为和适应能力的差异。

例如,鸟类的翅膀肌肉发达,使得它们飞翔自如;而蜗牛等蠕动类动物则具有强大的腹肌群以满足其缓慢的爬行行为需求。

二、神经系统神经系统也是控制动物行为的关键系统之一。

动物的一系列反应行为,都是由神经系统中各种神经元、突触和神经递质参与制造。

例如,脑下垂体可以调节动物内分泌系统的功能;视网膜可以感知光线和颜色,对外界环境作出反应;嗅感和味觉神经细胞则能感知外部刺激物的化学合成物质,对其赋予行为响应。

神经系统的发育和功能也会影响动物行为和适应能力的变化。

例如,猫科动物的视觉皮层发育得很全面,使得它们能够在黑暗中察觉周围物体;而鳄鱼等爬虫类动物则不具备情感反应和高级神经功能,难以做出类似哺乳动物的行为。

三、内分泌系统内分泌系统是控制动物行为和适应能力的重要系统。

它通过分泌各种内分泌激素调节动物的生殖、代谢、进食行为等方面,影响动物的行为。

例如,雌性动物的自体激素水平的升高会引发其愈合和免疫系统的提高,以保证胎儿健康;而雄性动物的睾丸素水平的升高,则能够提高其攻击性和竞争力。

四、其他生理系统除了肌肉系统、神经系统和内分泌系统,其他生理系统也对动物行为和适应能力产生影响。

例如,呼吸系统影响着动物的能量代谢和控制,对高强度运动或突发情况的心血管情况做出响应时,动物身体的供氧能力是个关键的因素;而体温调节系统则能影响动物的生理表现,包括延迟睡眠想要等等被动的自身代谢。

生物教案:动物行为的生理基础一、背景知识1. 神经系统动物行为是由神经系统控制和协调的。

神经系统由神经元、突触、神经传递物质等组成。

动物行为与神经系统密切相关,同时也与神经系统的生理生化过程有关。

2. 激素系统激素是由内分泌器官分泌并在体内传递的信息分子。

激素系统通过激素在体内传递信息,并调节各种生理功能。

包括繁殖行为、免疫、代谢等方面。

激素系统与神经系统相互作用,共同参与动物行为的控制。

二、动物行为与生理基础1. 食性行为动物的食性行为与神经系统和激素系统密切相关。

神经系统通过视觉、嗅觉、味觉等感受器官的信息传递,控制食物的摄取量和食物类型的选择。

而激素系统则对食物的摄入和代谢有一定的调节作用。

例如,胰岛素可以通过调节葡萄糖代谢对食欲和能量代谢进行调节。

2. 复杂的社会行为复杂的社会行为包括对繁殖、组织等方面的行为表现。

例如,合作行为、竞争行为等。

这些行为的调节比较复杂,涉及到神经系统和激素系统的深入作用。

激素系统可以调节动物社会行为中的繁殖行为。

例如,睾酮可以刺激雄性动物的抢偶行为,促进雄性动物配合上升。

而雌性动物的雌激素则可以调节繁殖周期和孕期的行为表现。

三、动物行为实验对于动物行为的研究,实验是必不可少的手段。

动物行为实验可以通过建立动物行为模型并进行观察和测试来完成。

其中,建立动物行为模型是很重要的步骤。

可以通过观察、比较和模拟等方法来建立动物行为模型。

例如,通过比较同一物种、不同物种和不同环境条件下的行为表现,可以建立各种行为模型。

动物行为实验需要遵循相关的伦理要求和法规。

要保证实验对动物造成的影响最小化,同时也要保证实验结果的科学性和可靠性。

四、结论动物行为的生理基础包括神经系统和激素系统。

这两个系统共同参与了动物的各种行为控制。

实验是研究动物行为的必不可少的手段,可以通过建立动物行为模型来完成观察和测试。

动物行为实验需要遵循相关的伦理要求和法规。

动物的睡眠行为与生理机制睡眠是生命中必不可少的一部分,无论是人类还是动物,都需要睡眠来维持身体和大脑的正常运作。

然而,不同的动物在睡眠的方式和生理机制上存在一定的差异。

本文将探讨动物的睡眠行为和背后的生理机制。

一、哺乳动物的睡眠行为哺乳动物是地球上最复杂的生物之一,它们的睡眠行为也是最为广泛研究的。

哺乳动物的睡眠通常包括两种主要形式:快速眼动睡眠(REM睡眠)和非快速眼动睡眠(NREM睡眠)。

哺乳动物在NREM 睡眠时,大脑的电活动相对较低,肌肉松弛,呼吸和心率减慢。

而在REM睡眠时,大脑的电活动明显增加,眼球快速运动,呼吸和心率也会增加。

二、鸟类的睡眠行为鸟类是哺乳动物之外的另一类有脊椎动物,它们也有睡眠的需求。

然而与哺乳动物相比,鸟类的睡眠行为有所不同。

鸟类的大脑没有明显的NREM和REM睡眠阶段,它们的睡眠表现为一侧性睡眠。

这意味着鸟类的一只半脑休眠,而另一只半脑保持清醒。

这种睡眠方式使得鸟类能够保持一半大脑的觉醒状态以便及时发现潜在的危险。

三、爬行动物的睡眠行为相比哺乳动物和鸟类,爬行动物的睡眠行为更加简单。

爬行动物通常没有明显的REM睡眠和NREM睡眠阶段。

它们的睡眠表现为一种相对较低的活跃度和对外部刺激的减敏状态。

尽管爬行动物的睡眠行为相对简单,它们仍然需要睡眠来恢复体力和维持生命活动。

四、海洋生物的睡眠行为海洋生物是独特的生物群体,它们的睡眠行为也具有独特性。

由于环境的限制,一些海洋生物在睡眠时需要保持游泳以保持体温和呼吸。

例如,鲨鱼的睡眠是一种轮流休息的方式,它们的一半大脑会进入休眠状态,而另一半大脑仍然保持清醒游动。

五、动物睡眠的生理机制动物的睡眠行为和生理机制紧密相连。

大脑中的神经递质和激素分泌对于睡眠的调节起着重要作用。

例如,哺乳动物的睡眠受到多巴胺、脑嘌呤和脑苷等神经递质的调控。

而鸟类的睡眠则受到不同的激素如甲状腺素和雌激素的调控。

这些神经递质和激素的变化可以影响动物的觉醒状态和睡眠质量。

生物学对动物行为的解读生物学是研究生物体结构和功能的科学,其也对动物行为进行了广泛的研究和解读。

动物行为是指动物在特定环境下的各种活动,包括觅食、繁殖、迁徙等。

通过生物学的角度,我们可以更好地理解和解读动物行为的原因和意义。

一、动物行为的类型及其功能1.求偶行为:动物为了找到合适的伴侣而进行的一系列行为,如发出求偶信号、展示自身优点等。

这种行为可以保证后代的遗传优势,保持种群的健康繁衍。

2.觅食行为:动物为了获取食物而进行的行为,如捕食、觅食等。

这种行为可以维持个体的生存和生长,提供所需的营养物质。

3.护卫行为:动物为了保护自己或者领地而进行的行为,如守望、抵抗入侵者等。

这种行为可以维持个体或者群体的安全,保护资源的利用权。

4.迁徙行为:动物为了适应环境变化而进行的大规模迁移行为,如候鸟的冬季迁徙。

这种行为可以寻找更适宜的生存环境,躲避恶劣条件。

5.社交行为:动物为了与同类进行互动和交流而进行的行为,如结群、嬉戏等。

这种行为可以维持社会秩序,促进合作和繁殖成功。

二、动物行为的机制和调控动物行为是由一系列复杂的神经生理机制调控的,其中包括神经递质的释放、神经回路的形成、激素的调节等。

例如,动物的求偶行为是由内分泌系统调节的,雄性动物会分泌特定的性激素,使其展示出求偶行为;觅食行为则受到大脑中食物奖励回路的控制,在食物奖励的刺激下,动物会表现出探索和觅食的行为。

三、动物行为的进化意义动物行为对于物种的进化起着重要的作用。

通过适应环境和相互作用,动物可以获得更好的生存和繁衍能力,提高自己在进化中的竞争力。

例如,雌性动物选择在求偶期间最优秀的雄性作为交配对象,可以传递下来更好的基因,提高后代的生存能力。

四、动物行为的研究方法生物学家通过观察、实验和记录等方法来研究和解读动物行为。

观察是最直接的方法,通过观察动物在自然环境或实验室中的行为,可以了解其活动规律和行为特点;实验则可以针对具体的假设进行控制变量和对照组的设计,验证和解释动物行为的原因和机制;记录则是将观察和实验的结果进行详细的描述和整理,以便后续的数据分析和归纳。

学科:生物教学内容:动物行为产生的生理基础【自学导引】一、激素调节与行为二、神经调节与行为1.先天性行为(1)机理:非条件反射2.后天性行为(1)机理:条件反射(2)种类(3)形成:在动物的后天性行为中,生活体验和学习对行为的形成起决定性作用。

动物后天行为发展的最高级形式是判断和推理。

(4)学习三、神经调节与激素调节的关系1.神经调节处于主导地位。

2.动物的行为就是在神经系统、内分泌系统和运动器官共同协调作用下形成的。

【思考导学】1.激素调节在动物的哪些行为中表现明显?请用最简单的表述方法,总结一下激素调节的作用机理?答案:动物的性行为和育雏行为,2.学习是什么行为?后天性行为的最高级形式是什么?先天性行为和后天性行为的作用机理各是什么?答案:学习是高等动物通过神经系统不断接受环境变化而形成新行为的过程,属于后天性行为。

后天性行为的最高级形式是判断和推理。

先天性行为的作用机理是非条件反射。

后3.受神经调节的行为主要包括哪几类?动物的行为中,激素调节与神经调节的关系怎答案:受神经调节的行为包括先天性行为和后天性行为,前者主要包括趋性、非条件反射、本能,后者主要包括印随、模仿、条件反射等。

动物的行为中,激素调节与神经调节是相互协调作用的,但神经系统的调节作用处于主导地位。

【学法指导】1.理解先天性行为与后天性行为先天性行为是动物体内遗传物质决定的,是本物种的一种遗传特性,是不需后天学习,生来就有的一种行为能力,这种能力在适当条件下,由神经调节或激素调节就能表现出来。

如失去幼雏的母亲,它哺育后代的本能并不消失,会把无母的小鸭当作自己的后代给以抚爱、哺育。

这种行为除物种遗传性以外,还和某些腺体生理成熟有关,如垂体分泌催乳素。

后天性行为不是生来就有的,是在动物成长过程中,通过生活体验和学习逐渐形成的。

动物的任何行为都同环境密切相关,都是对环境的适应。

先天性行为是维持个体生存、种族延续的最基本要求。

如取食、防御、性行为、哺乳等都与生活、繁衍有关。

了解动物的生理机制

动物的生理机制是指动物体内及其在外界环境中发生的生理活动。

它包括动物体内的代谢活动,这些活动是由基因、细胞和分子组成的微小机器控制的。

这种活动在动物体内控制细胞的运动,从而改变形状、控制呼吸以及改变水、电解质的平衡,等等。

此外,动物的生理机制还包括受环境驱动的活动,如睡眠、活动以及对病原体的防御。

动物体内的微小机器结构各不相同,学习它们的特性是理解动物生理机制的基础。

基因是控制动物体内活动的基本单位,使用DNA来控制生物体内的细胞活动和构造,以便使其具有种

类特有的特点。

基因由DNA分子组成,这些分子中包含着重

要的信息,影响着动物体内物理和生化反应。

细胞是动物生理机制中一个重要的单位,它们对生物体内发生的一切活动起着重要作用。

细胞由多个结构组成,每种结构都具有自己的功能。

细胞内的分子执行着各种任务,如蛋白质的合成,从而发挥动物体内的特有功能。

动物的生理活动不仅受基因和细胞的影响,还受到外界环境的影响。

这些环境因素会影响动物体内的活动,进而影响生理活动。

例如,睡眠状态会受温度和光照影响,而呼吸受温度和氧气浓度影响。

除此之外,还有其他外界因素,如食物和病原体,也会影响动物体内的活动。

因此,动物的生理机制包括基因、细胞和分子的微小机器活动,以及受外界环境因素影响的活动。

研究这些活动,可以帮助我

们了解动物的行为和生理反应,从而更好地保护动物和提高动物的健康状况。

动物行为的形成与调节动物行为一直是动物行为学的研究对象,深入了解动物行为的形成与调节对于我们更好地理解动物世界和与动物进行有效的交流与互动具有重要意义。

本文将探讨动物行为的形成与调节的原因和机制。

一、遗传因素在动物行为形成与调节中的作用遗传因素在动物行为形成与调节中起到关键的作用。

动物的行为往往与其遗传基因密切相关,遗传基因携带着一种行为的倾向和特性。

例如,一些动物在与同种动物进行亲热行为时往往具有亲和性,这一行为倾向很大程度上受到基因的控制。

正是由于遗传因素的存在,动物之间的行为差异会出现。

同一物种中的个体会有不同的行为倾向和表现,这是由于它们遗传基因的不同组合所决定的。

例如,有的猎豹更擅长狩猎,有的猎豹则更善于隐藏,这种差异是通过基因的组合和相应的表达来实现的。

此外,一些强迫行为也可以通过遗传因素来解释。

有些鸟类孵化它们的蛋时会表现出一种强迫性的行为,这种行为是由于它们的基因控制的孵化本能所导致的。

二、学习对于动物行为形成与调节的影响学习是另一个影响动物行为形成与调节的重要因素。

动物可以通过学习来获取新的行为技能和适应环境的能力,使自己能够更好地生存和繁衍。

在动物学习过程中,环境和经验起着至关重要的作用。

环境中的刺激和反馈可以激发动物对于特定行为的学习和记忆。

例如,训练被人类养育的动物可以通过反复的刺激和奖励来学会某种特定的行为,如狗学会握手的动作。

除了环境因素,动物之间也可以通过模仿和观察他人的行为来学习。

这种社会学习不仅可以帮助动物获得新的行为方式,还可以促进群体中的行为一致性,增强群体的凝聚力。

三、内源性因素对动物行为形成与调节的影响内源性因素指的是动物自身的生理状态和心理需求。

动物的行为往往受到内源性因素的调节和影响。

例如,动物的饥饿感会引发它们寻找食物的行为,而疲劳感则会促使它们寻找安静和休息的地方。

此外,动物的性欲、兴奋和恐惧等情绪状态也会直接影响它们的行为表现。

这些内源性因素通过激活动物的神经系统和激素系统来调节和影响行为。

动物行为的生理机制

一般的行为需要有感受和应答的能力才能完成。

单细胞的原生动物和无神经系统的海绵动物也有感受和应答的能力,它们也表现出不同的行为。

原生动物的行为最简单,一般认为只有趋性,它们能感受到环境中的刺激并靠近或远离之。

腔肠动物有神经网,扁形动物以上的无脊椎动物已有神经节和感受器,脊椎动物更有中枢神经系统、周围神经系统等之分,感受器官也高度发达。

无脊椎动物已有内分泌,而脊椎动物内分泌系统越来越复杂。

神经系统和内分泌系统便是行为的生理学基础。

当然,行为的完成离不开肌肉及腺体等效应器,它们的演化事实上是与神经系统相平行的。

动物生活的环境中有着种种物理、化学刺激;体内不断进行的生理、生化过程也会产生一些刺激,如饥饿时胃部收缩,而膀胱充盈则引起尿意。

但并非任何刺激都携带着对机体有意义的信息,都为动物所感受到,动物只是有选择地感受体内外的刺激,例如吃饱的动物就对食物不感兴趣。

这说明,动物的进食行为需要内外两方面的刺激:内刺激(饥饿感)和外刺激(通过视觉和嗅觉发现外界的食物)。

这种机体的内在状态(饱或饥)也常称为动机,在过去又称驱力。

感受器接受信息,将它转变为神经冲动,经感觉神经传入中枢神经系统,在此解码,并作出决策。

运动神经又将决策送到肌肉或腺体等效应器,于是出现应答。

感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成反射弧。

反射指动物通过神经系统对内外环境刺激的规律性应答。

反射分为非条件反射和条件反射。

非条件反射是与生俱来的无需训练即会的反射,其神经联系是固定的,从生物学意义上分为防御反射、性反射等等,从发生部位上可分为角膜反射、膝反射等等。

非条件反射可使动物初步适应环境。

条件反射是出生后在非条件反射基础上通过训练形成的,条件反射可以建立,也可以消失,其神经联系是暂时性的。

又有经典式条件反射和操作式条件反射之分。

条件反射使动物更能适应环境条件的变化。

反射之间互有联系,一个反射能解除另一反射所受的抑制,从而引发后者,也可能抑制另一个反射。

所谓本能就是一系列非条件反射;而学习过程其实就是条件反射的建立过程。

学习引起的神经系统改变发生在什么部位,目前尚不清。

反射活动要求刺激(外或内)作为原初动因。

但人们逐渐发现,神经系统可以自行发动活动,例如由内在“生物钟”调控的节律活动。

内分泌对某些行为有明显影响,如性激素与性行为就有密切关系。

阉割的公鸡既不打鸣,也无生殖行为,但给阉鸡注射雄激素后又表现这些行为。

内分泌系统活动又受神经系统的控制,因而也受环境影响。

如许多北温带动物在每年春季发情,这是因外界日照加长,通过神经系统刺激了内分泌腺活动,分泌性激素,并引起一系列生殖行为。

还有许多行为是在内分泌的基础上再经环境刺激而引起的。

如鸽的垂体分泌催乳素后,其嗉囊中腺体制造“鸽乳”,但仅在嗉囊充满、胸部受幼鸽挤压时才吐出鸽乳。

行为开始后总有终止,使之终止的因素有多种。

许多行为因负反馈而自行终止,如胃部充满后动物便停止进食。

此外,新出现的强烈的外部刺激会停止正在

进行的行为,如猛兽的出现使正在食草的羚羊停止进食,并开始另一种行为——逃遁。