第七章 萃取

- 格式:ppt

- 大小:650.00 KB

- 文档页数:54

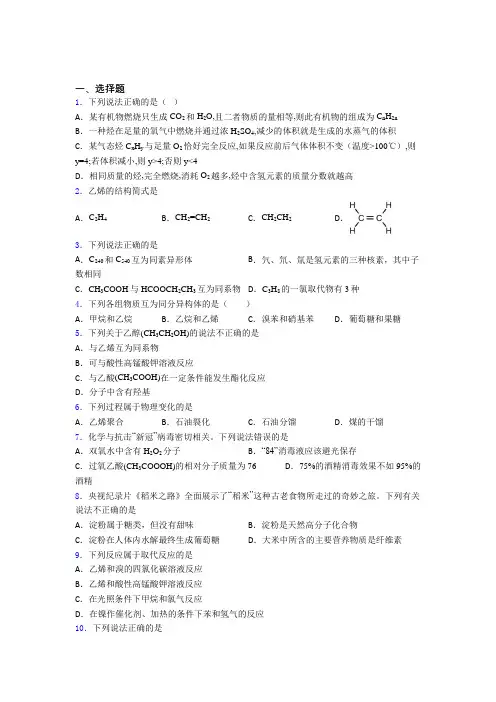

一、选择题1.下列说法正确的是()A.某有机物燃烧只生成CO2和H2O,且二者物质的量相等,则此有机物的组成为C n H2n B.一种烃在足量的氧气中燃烧并通过浓H2SO4,减少的体积就是生成的水蒸气的体积C.某气态烃C x H y与足量O2恰好完全反应,如果反应前后气体体积不变(温度>100℃),则y=4;若体积减小,则y>4;否则y<4D.相同质量的烃,完全燃烧,消耗O2越多,烃中含氢元素的质量分数就越高2.乙烯的结构简式是A.C2H4B.CH2=CH2C.CH2CH2D.3.下列说法正确的是A.C240和C540互为同素异形体B.氕、氘、氚是氢元素的三种核素,其中子数相同C.CH3COOH与HCOOCH2CH3互为同系物D.C3H8的一氯取代物有3种4.下列各组物质互为同分异构体的是()A.甲烷和乙烷B.乙烷和乙烯C.溴苯和硝基苯D.葡萄糖和果糖5.下列关于乙醇(CH3CH2OH)的说法不正确的是A.与乙烯互为同系物B.可与酸性高锰酸钾溶液反应C.与乙酸(CH3COOH)在一定条件能发生酯化反应D.分子中含有羟基6.下列过程属于物理变化的是A.乙烯聚合B.石油裂化C.石油分馏D.煤的干馏7.化学与抗击“新冠”病毒密切相关。

下列说法错误的是A.双氧水中含有H2O2分子B.“84”消毒液应该避光保存C.过氧乙酸(CH3COOOH)的相对分子质量为76D.75%的酒精消毒效果不如95%的酒精8.央视纪录片《稻米之路》全面展示了“稻米”这种古老食物所走过的奇妙之旅。

下列有关说法不正确的是A.淀粉属于糖类,但没有甜味B.淀粉是天然高分子化合物C.淀粉在人体内水解最终生成葡萄糖D.大米中所含的主要营养物质是纤维素9.下列反应属于取代反应的是A.乙烯和溴的四氯化碳溶液反应B.乙烯和酸性高锰酸钾溶液反应C.在光照条件下甲烷和氯气反应D.在镍作催化剂、加热的条件下苯和氢气的反应10.下列说法正确的是A.CH2=CH2、三种物质中都有碳碳双键,都可发生加成反应B.1 mol 与过量的NaOH溶液加热充分反应,能消耗3mol NaOHC.将溴水加入苯中,溴水的颜色变浅,这是由于发生了取代反应D.用溴水即可鉴别苯酚溶液、2,4一己二烯和甲苯二、填空题11.食品安全关系国计民生,影响食品安全的因素很多.下面是以食品为主题的相关问题,请根据要求回答.(1)聚偏二氯乙烯()具有超强阻隔性能,可作为保鲜食品的包装材料.它是由___________ (写结构简式) 单体发生加聚反应生成的.若以乙炔为原料,通过加成反应生成1,1,2三氯乙烷,再和氢氧化钠醇溶液反应可合成这种单体,则在加成反应中宜选择的试剂是_________.(选填编号字母)a.HCl b.Cl2 c.HClO d.NaCl(2)人们从食用植物油中摄取的亚油酸[]对人体健康是十分有益的,然而市场上经常会出现价格低廉的植物油,其中的亚油酸含量很低.下列关于亚油酸的说法中不正确的是___________(选填编号字母).a.分子式为C18H34O2b.在食用油中亚油酸通常是以甘油酯的形式存在c.亚油酸属于一种不饱和低级脂肪酸,所以能和NaOH溶液反应d.亚油酸含量高的植物油在空气中易氧化变质(3)食用酱油中的“氯丙醇”是多种氯代丙醇的总称,它们是在酱油配制过程中植物蛋白水解发生一系列化学变化而产生的,氯丙醇中部分异构体对人体有不同程度的致癌效应.则氯丙醇中三氯丙醇异构体共有_________种(已知卤原子和羟基一般不会连在同一碳原子上).(4)在淀粉中加入吊白块制得的粉丝有毒.淀粉最终的水解产物是葡萄糖,请设计实验证明淀粉已经全部水解,写出操作方法、现象和结论______________.(5)木糖醇[CH2OH(CHOH)3CH2OH]作为一种甜味剂,食用后不会引起血糖升高,比较适合于糖尿病人食用.预测木糖醇能和新制备的Cu(OH)2浊液发生化学反应的依据是___________. (6)酒精在人体肝脏内可转化为多种有害物质,有机物A是其中的一种,对A的结构进行如下分析:①通过样品的质谱分析测得A的相对分子质量为60.②对A的水溶液进行测定发现该溶液pH<7.③核磁共振氢原子光谱能对有机物分子中同性氢原子给出相同的峰值,根据峰值可以确定分子中氢原子的种类和数目.例如乙醇有三种氢原子(图1).经测定有机物A的核磁共振氢谱示意图如图2根据以上分析,写出A 的结构简式__________.12.某物质只含C 、H 、O 三种元素,其分子模型如图所示,分子中共有12个原子(图中球与球之间的连线代表单键、双键等化学键)。

萃取实验原理和步骤实验原理:萃取是一种物质分离和纯化的常用方法,它基于不同物质在不同溶剂中的溶解度差异来实现。

该方法适用于从混合物中分离出某个特定物质,或从溶液中提取出目标物质。

萃取实验的原理主要涉及两个概念:平衡和分配系数。

平衡是指在两相(一般是液相和固相或液相和液相)接触的情况下,溶质分子在两相之间迅速达到动态平衡。

在平衡状态下,溶质分子的浓度在两相中保持一定比例,这个比例就是分配系数。

分配系数是指溶质在两个不同相中的分布情况,它等于溶质在一个相中的浓度与另一个相中的浓度之比。

分配系数常用于描述液相和固相或液相和液相之间的分配平衡。

根据分配系数的原理,可以通过调节溶剂的选择以及调整溶剂的性质(如pH值、温度等),来实现目标物质的萃取和分离。

实验步骤:1.准备工作:确定目标物质和所需的溶剂,准备好实验所需的器材和试剂。

2.混合物处理:将混合物加入一个容器中,加入适量的溶剂,使混合物中的目标物质能够溶解并与溶剂充分接触。

3.萃取过程:搅拌或摇动容器,使溶剂和混合物充分混合,并促使目标物质在两相之间迅速达到平衡。

4.分离两相:将混合物与溶剂分为两相,一般是液相和液相,或液相和固相。

通过重力沉淀、离心或过滤等方法将两相分离。

5.收集目标物质:将目标物质所在的相收集起来,并进行必要的处理,如浓缩、干燥等。

6.重复操作:如果需要进一步纯化目标物质,可以重复以上步骤,使用不同的溶剂或调节条件,以达到更好的分离效果。

需要注意的是,在进行萃取实验时,应根据目标物质的性质和混合物的成分选择适当的溶剂,并进行一定的预实验和优化实验条件,以提高分离效果和纯化程度。

总结:萃取实验是一种常用的物质分离和纯化方法,基于不同物质在不同溶剂中的溶解度差异来实现。

该方法通过调节溶剂的选择和调整溶剂的性质,利用分配系数的原理,实现目标物质的萃取和分离。

实验步骤包括混合物处理、萃取过程、分离两相和收集目标物质等。

在实验过程中,应根据目标物质的性质和混合物的成分选择适当的溶剂,并进行预实验和优化条件,以提高分离效果和纯化程度。

第六章纺织品水萃取液pH值的检测第一节有关pH值的基本知识一、水溶液的pH值pH值是化学上用来衡量溶液酸性或者碱性的指标,代表溶液中氢离子浓度,以氢离子活度的负对数表示:pH=-lg[H+]。

pH值有时也称氢离子指数,由于氢离子活度的数值往往很小,在应用上很不方便,所以就应用pH值这一指标。

并由此得到:(1)中性水溶液:pH = - lg a H+ = - lg 10-7 = 7(2)酸性水溶液:pH < 7,pH值越小,表示酸性越强;(3)碱性水溶液:pH > 7,pH值越大,表示碱性越强。

pH值对应的是pOH值,pOH值是以氢氧根离子活度的负对数表示碱度的方式:pOH=-lg[OH-] 。

水的离子积常数在25℃时为14,即K W=14,所以就有:pH+pOH=14。

pH值小于7,那就代表酸性;pH值大于7就代表碱性,也就是说,7就是一种中性。

二、人体皮肤与p H值的关系一般情况下,人体皮肤的pH值在5.5到7.0之间不等。

略呈酸性。

酸性环境可以抑制某些致病菌的生长繁殖,具有保护皮肤免遭感染的作用。

过敏最常见的原因是皮肤接触了因没有清洗干净而留在了服装上的残余碱造成的。

正常皮肤由于汗腺分泌乳酸,也呈酸性,其pH值为5.2~5.8。

皮肤的酸性环境是皮肤作为体表屏障的一支重要防御力量。

皮肤本身也有一些调节酸碱的能力,在它接触少量酸碱的物质以后,可以很快起到一种中和的作用。

纺织品的pH值在微酸性和中性之间有保护人体的作用。

第二节生态纺织品中pH值的检测一、检测程序与方法1.试剂(1)三级水或去离子水:20℃±2℃时,pH值在5~6.5范围内,最大电导率2×10-6S/cm。

使用前需煮沸5min以去除二氧化碳,然后密闭冷却。

(2)缓冲溶液:其pH值应接近待测溶液,测定前,用它标定pH计,可用购买的仪器厂家的标准pH缓冲溶液,也可用GB/T7573-2006推荐的下列缓冲溶液:0.05mol/L邻苯二甲酸氢钾溶液(HOOC·C6H4 COOK)15℃时pH=4.000 20℃时pH=4.001 25℃时pH=4.005 30℃时pH=4.0110.05mol/L四硼酸钠溶液(Na2B4O7·10H2O)15℃时pH=9.3320℃时pH=9.2325℃时pH=9.1830℃时pH=9.1440℃时pH=9.072.仪器(1)具塞三角瓶:容量250mL(2)机械震荡器:往复或旋转式均可,应保证试样内部和水之间维持快速的液体置换,震荡速率为60次/min,旋转式30周/min。