小儿热性惊厥和昏迷诱发预激综合征伴心房颤动1例

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:2

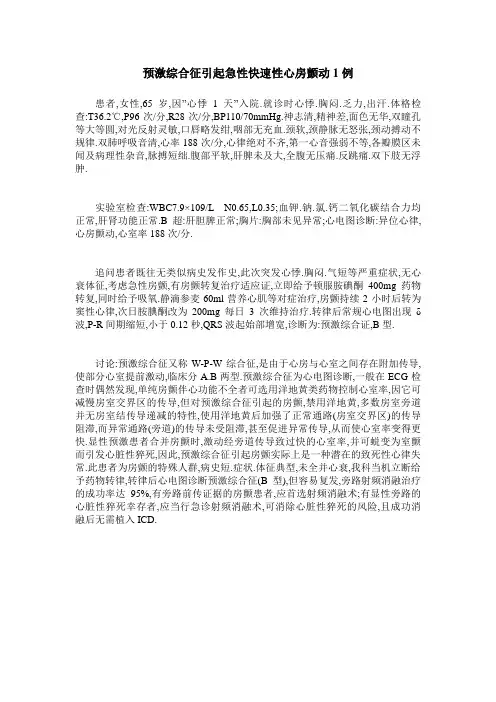

预激综合征引起急性快速性心房颤动1例患者,女性,65岁,因”心悸1天”入院.就诊时心悸.胸闷.乏力,出汗.体格检查:T36.2℃,P96次/分,R28次/分,BP110/70mmHg.神志清,精神差,面色无华,双瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,口唇略发绀,咽部无充血.颈软,颈静脉无怒张,颈动搏动不规律.双肺呼吸音清,心率188次/分,心律绝对不齐,第一心音强弱不等,各瓣膜区未闻及病理性杂音,脉搏短绌.腹部平软,肝脾未及大,全腹无压痛.反跳痛.双下肢无浮肿.实验室检查:WBC7.9×109/L N0.65,L0.35;血钾.钠.氯.钙二氧化碳结合力均正常,肝肾功能正常.B超:肝胆脾正常;胸片:胸部未见异常;心电图诊断:异位心律,心房颤动,心室率188次/分.追问患者既往无类似病史发作史,此次突发心悸.胸闷.气短等严重症状,无心衰体征,考虑急性房颤,有房颤转复治疗适应证,立即给予顿服胺碘酮400mg药物转复,同时给予吸氧.静滴参麦60ml营养心肌等对症治疗,房颤持续2小时后转为窦性心律,次日胺腆酮改为200mg每日3次维持治疗.转律后常规心电图出现δ波,P-R间期缩短,小于0.12秒,QRS波起始部增宽,诊断为:预激综合证,B型.讨论:预激综合征又称W-P-W综合征,是由于心房与心室之间存在附加传导,使部分心室提前激动,临床分A.B两型.预激综合征为心电图诊断,一般在ECG检查时偶然发现,单纯房颤伴心功能不全者可选用洋地黄类药物控制心室率,因它可减慢房室交界区的传导,但对预激综合征引起的房颤,禁用洋地黄,多数房室旁道并无房室结传导递减的特性,使用洋地黄后加强了正常通路(房室交界区)的传导阻滞,而异常通路(旁道)的传导未受阻滞,甚至促进异常传导,从而使心室率变得更快.显性预激患者合并房颤时,激动经旁道传导致过快的心室率,并可蜕变为室颤而引发心脏性猝死,因此,预激综合征引起房颤实际上是一种潜在的致死性心律失常.此患者为房颤的特殊人群,病史短.症状.体征典型,未全并心衰,我科当机立断给予药物转律,转律后心电图诊断预激综合征(B型),但容易复发,旁路射频消融治疗的成功率达95%,有旁路前传证据的房颤患者,应首选射频消融术;有显性旁路的心脏性猝死幸存者,应当行急诊射频消融术,可消除心脏性猝死的风险,且成功消融后无需植入ICD.。

预激综合征伴快速心房颤动致心室颤动1例

胡荣捷;刘静

【期刊名称】《江苏实用心电学杂志》

【年(卷),期】1999(000)004

【摘要】患者男,42岁。

突发心慌、气短,来院就诊。

急查心电图(ECG)为预激综合征(WPW)伴快速心房颤动(Af),即刻病人发生心室颤动(Vf)抢救复苏后ECG为A型WPW。

附图示:P波消失,代以大小不等,形态不同的f

【总页数】1页(P222-222)

【作者】胡荣捷;刘静

【作者单位】西安解放军323医院特诊科;西安解放军323医院特诊科710054;710054

【正文语种】中文

【中图分类】R541.7

【相关文献】

1.预激综合征伴快速心房颤动急症诊治 [J], 李琳;王国干;宋金辉;叶绍东;宋有城

2.预激综合征伴心房颤动和心室颤动 [J], 徐兆龙;刘仁光;郭飞

3.预激综合征伴快速心房颤动并发心室颤动一例 [J], 王娟;商勇

4.预激综合征伴快速心房颤动一例误诊 [J], 王珍;李克娇;卜雪芹

5.预激综合征伴心房颤动致心室颤动1例病例报道 [J], 王兆芳;王永权

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

【疾病名】小儿预激综合征【英文名】pediatric pre-excitation syndrome of children【别名】pediatric accessory atrioventricular pathways;pre-excitation syndrome of children;小儿Wolff-Parkinson-White综合征;小儿WPW综合征;小儿房室旁道;小儿沃-帕-怀综合征;小儿吾-巴-怀三氏综合征;小儿吾-巴-怀综合征;小儿兴奋前综合征;小儿预激症候群;小儿预激综合症【ICD号】I45.6【病因和发病机制研究的进展】1.病因研究进展2.发病机制研究进展 阵发性室上性心动过速(PSVT)是预激综合征常见并发症,其发生机制为房室折返。

中国急救医学(2002/12)小儿预激综合征P波离散度及QT间期离散度比较研究一文中,对有关预激综合征的心房离散度(Pd)与心室复极离散度(QTd)的比较作了研究,对其发生机制做进一步阐明。

业已证明,Pd是心房内存在部位依从性非均一性电活动的标志,QTd是反映心室肌复极差异性的电活动标志,并认为Pd为诱发房颤的重要电生理学基础,QTd在预测恶性心律失常发生及其药物疗效方面起重要作用。

预激综合征由于存在房室旁道,一定条件下容易引起房室折返性心动过速。

当某些因素引起单向传导阻滞,房性激动通过房室结或旁道传到心室,若此时心房有效不应期已过,心室激动可逆向通过旁道或房室结再次激动心房,若房室结或旁道的有效不应期已过,激动可沿房室结或旁道再次下传到心室,如此循环,形成房室折返性心动过速。

本文将预激综合征合并PSVT的患儿采集同步体表12导联心电图,计算机程序高度放大心电波形直至清晰分辨各波起止点。

研究表明,与对照组比较,研究组Pd无明显延长,说明心房肌之间电活动非均一性现象不明显,而QTd明显延长,表明心室肌之间复极时电活动的差异性明显增加或心室激动顺序异常,容易产生心室肌内电活动的折返。

小儿热性惊厥医学课件一、引言二、病因及发病机制1.病因:小儿热性惊厥的病因尚不完全明确,但目前认为与遗传、发热、病毒感染等因素有关。

2.发病机制:热性惊厥的发病机制主要与婴幼儿大脑发育不成熟、神经元兴奋性高、发热时中枢神经系统兴奋性增高、神经递质失衡等因素有关。

三、临床表现1.发作特点:热性惊厥多在发热后24小时内发生,发作时间短暂,通常不超过10分钟。

发作时,患儿可出现全身性强直-阵挛性发作或阵挛性发作。

2.伴随症状:发热、咳嗽、流涕、咽痛等上呼吸道感染症状。

3.恢复情况:发作后,患儿意识很快恢复,无神经系统异常体征。

四、诊断与鉴别诊断1.诊断:根据患儿发热、惊厥发作史,结合临床表现及实验室检查,可作出诊断。

2.鉴别诊断:需与脑炎、脑膜炎、癫痫等疾病鉴别。

五、治疗与预防1.治疗:热性惊厥的治疗主要是对症治疗,包括控制惊厥、降低体温、抗感染等。

大多数患儿无需长期抗癫痫治疗。

2.预防:预防热性惊厥的关键是加强儿童保健,提高免疫力,避免感染。

对于有热性惊厥史的患儿,家长需密切关注其体温变化,一旦发热,及时采取降温措施。

六、小儿热性惊厥是一种常见的儿科急症,虽然大多数患儿预后良好,但因其突发性和伴随症状,常给患儿家长带来极大恐慌。

因此,儿科医生需熟练掌握热性惊厥的诊治及预防方法,为患儿提供及时、有效的治疗,减轻家长的心理负担。

同时,加强儿童保健,提高免疫力,预防感染,是降低热性惊厥发病率的关键。

重点关注的细节:小儿热性惊厥的诊断与鉴别诊断详细补充和说明:一、诊断要点1.发作特点:热性惊厥多在发热后24小时内发生,发作时间短暂,通常不超过10分钟。

发作时,患儿可出现全身性强直-阵挛性发作或阵挛性发作。

2.伴随症状:发热、咳嗽、流涕、咽痛等上呼吸道感染症状。

3.恢复情况:发作后,患儿意识很快恢复,无神经系统异常体征。

4.实验室检查:血常规、尿常规、便常规、脑脊液检查等,以排除其他病因。

二、鉴别诊断1.脑炎:脑炎是指由病毒、细菌、真菌等病原体引起的脑组织炎症。

小儿预激综合征引起室上性心动过速1例摘要】此类室上速病人应排除预激后才用西地兰。

异搏定虽对预激综合症可为暂时性、持久性间隙发作,约一半以上发生阵发性室上速,且往往反复发作,目前可采用导管消融法,切断异常附加传导束而获根治。

【关键词】预激综合征;室上性心动过速【中图分类号】R725.4【文献标识码】B【文章编号】1672-2523(2010)12-0063-011病例患儿,女,9岁,因胸闷、心悸、乏力1天入院。

该患儿入院前1天无明显诱因出现胸闷、心悸、乏力未曾在意。

入院时体格检查:T36.7℃,P236次/min,血压测不到,神志清楚,精神差,大汗,面色苍白,瞳孔等大同圆,对光反射存在,口唇无发绀,咽部充血,扁桃体无肿大,颈软,颈静脉博动明显快速,双肺呼吸音清,心率236次/ min,律齐,心音弱,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音,腹平软,上腹部压痛明显,无反跳痛,肝脾未及,余无异常。

实验室检查,血常规:WBC10.2×109/L,N 0.80,L 0.20,血钾、钠、氯、钙、二氧化碳结合率均正常,肝肾功能正常,心肌酶正常,B超示:肝脾正常,胸片示:心脏稍大,肺无异常。

心电图诊断:阵发性室上性心动过速。

给予心律平20mg静脉点滴维持,同时给予输氧、抗炎、营养心肌等常规治疗。

停用心律平心率则加快,反复几次使用心律平,最高量50mg静推,总量达300mg,心律没转成窦性心律,用西地兰0.2mg稀释后静推无效。

室上性心动过速持续24h,后改用异搏定5mg加5%葡萄糖20ml,在心电监护下静推,当推至10ml(相当于异搏定2.5mg)时,转成窦性心律,停静推异搏定,改用口服异搏定20mg,每日3次。

转率后常规心电图出现δ波,P—R间期缩短,ORS波增宽,诊为预激综合片征,A型。

2讨论预激综合征的人群当中发生率平均为1.5‰。

预激本身不引起症状。

具有预激心电图表现者,心动过速的发生率为1.8%,并随年龄增长而增加。

预激综合征并发心房颤动的心电图特征及鉴别诊断摘要】目的分析预激综合征并发心房颤动的心电图特征及鉴别诊断,为临床提供参考.方法选取我院收治的60例预激综合征并发心房颤动患者作为观察对象,收治时间为2011年5月至2014年11月,对60例预激综合征并发心房颤动患者的临床资料进行回顾性分析,总结该类患者的心电图特征.结果所有患者的心室率均大于160次/min,平均心室率为178次/min,且A 型预激综合征患者的例数明显多于B型预激综合征患者的例数,p<0.05,差异有统计学意义;患者QRS波群时间位于0.12至0.30s之间的例数明显多于其他两个时间段的例数,P<0.05,统计学具有意义;所有患者心电图中的R-R间距呈现绝对不规则特征,间距时间位于0.24至0.70s之间.结论在鉴别诊断和治疗预激综合征并发心房颤动的患者时,仔细观察患者的心电图特征,能够有效提高患者的治愈率,促进预后,且能够降低误诊率以及漏诊率,值得临床推广应用. 【关键词】预激综合征;心房颤动;心电图特征;鉴别诊断【中图分类号】R542【文献标识码】B【文章编号】1008-6315(2015)10-0274-02预激综合征主要是由于机体的心房与心室之间存在不正常的传导通路, 使得心房激动后过早传导至心室肌,导致患者局部心室肌发生过早激动的一种疾病[1].我院为了分析预激综合征并发心房颤动的心电图特征及鉴别诊断,对我院2011年5月至2014年11月收治的60例预激综合征并发心房颤动患者的临床资料进行回顾性分析,现报告如下. 1资料和方法1.1一般资料选取我院收治的60例预激综合征并发心房颤动患者作为观察对象,收治时间为2011年5月至2014年11月,男女患者的比例为37:23,患者的年龄分布为35至79岁,患者年龄均值为(64.62±2.54)岁,60例预激综合征并发心房颤动患者中,20例患者为冠心病,19例患者为风湿性心脏病,13例患者为扩张型心肌病,8例患者为无器质性心脏病.同时,60例预激综合征并发心房颤动患者中,20例患者存在反复发作阵发性心动过速史,且发作前心电图表现均存在典型的预激综合征,其中12例患者为A型预激综合征,8例患者为B型预激综合征.20例患者经用心律平、利多卡因、胺碘酮或电复律治疗后全部转复为窦性心律,其中3例患者经初诊被误诊为心房颤动并束支阻滞,使用洋地黄后心室率增加. 所有预激综合征并发心房颤动患者及其家属在进行研究前均对研究内容、研究过程以及研究目的有所了解,且均已自愿签署知情同意书. 1.2治疗方法所有预激综合征并发心房颤动患者均给予辅助吸氧以及心电监护等处理措施,并先根据患者的实际情况以及病情程度对患者实施药物治疗(胺碘酮或普罗帕酮),若药物治疗效果不佳,应立即对患者实施同步电复律或射频消融进行治疗. 1.3观察指标认真并如实记录所有患者在预激综合征合并心房颤动发作时的心电图特征,观察分析心电图中的心室率、QRS波群出现的时间以及形态,同时观察分析患者R-R间距的规律以及特点. 1.4统计学处理将所有预激综合征并发心房颤动患者的基本资料和所有研究数据均准确无误地录入到SPSS19.0统计学软件中进行统计学处理,计数资料采用χ2检验,结果使用[n、(%)]表示,当P值小于0.05时,则可以认为比较结果存在明显差异, 统计学具有意义;当P值大于0.05时,则可以认为比较结果不存在明显差异,统计学不具有意义. 2结果2.1心室率分析研究结果显示,所有预激综合征并发心房颤动患者的心室率均大于160次/min,平均心室率为178次/min.根据心室率将患者分为两组(Ⅰ和Ⅱ组),Ⅰ组表示患者的心室率为160至180次/min,Ⅱ组表示患者的心室率为180至210次/min, 其中20例患者属于Ⅰ组(15例患者为A型预激综合征,5例患者为B型预激综合征);其中40例患者属于Ⅱ组(29例患者为A型预激综合征,11例患者为B型预激综合征).经比较发现,Ⅱ组患者的例数显著多于Ⅰ组患者的例数,统计学具有意义(P<0.05),且每组中的A型预激综合征患者的例数明显多于B型预激综合征患者的例数,统计学具有意义(P<0.05),具体结果如表1所示: 2.2QRS波群时间及形态分析60例患者中,15例患者的QRS波群时间位于0.07至0.12s之间;36例患者的QRS波群时间位于0.12至0.30s之间;9例患者的QRS波群时间超过0.30s. 经比较发现,患者QRS 波群时间位于0.12至0.30s之间的例数明显多于其他两个时间段的例数,统计学具有意义(P<0.05),具体结果如表2所示: 表160例预激综合征并发心房颤动患者心室率特征(例)2.3R-R 间距分析60例患者心电图中的R-R间距呈现绝对不规则特征,间距时间位于0.24至0.70s之间. 3讨论预激综合征并发心房颤动属于临床上多见的心律失常之一[2].有资料显示,预激综合征患者合并心房颤动的发生机率大约为30.00%,该结果明显高于普通人群[3],该病的发病机制较为复杂,病情较严重,且预激综合征合并心房颤动极易引起患者发生心室颤动,导致患者出现心源性猝死,若不及时诊断治疗, 易使患者的生命安全受到严重威胁[4].因此,及时对预激综合征并发心房颤动患者实施正确的诊断及治疗,对患者的预后是非常重要的. 本研究认真如实记录了60例预激综合征并发心房颤动患者病情发作时的心电图特征,并观察分析心电图中的心室率、QRS波群出现的时间以及形态,同时观察分析患者R -R间距的规律以及特点.在研究过程中发现,预激综合征合并心房颤动发作时,患者的心电图具有明显的特征,主要表现为心室率显著加快、QRS波群图形出现宽大畸形、心电图中没有出现P 波,但可以见到f波以及R-R间距呈现绝对不规则特征等[5],具体表现如下:(1)心电图中没有出现P 波,但出现了f波,R-R间距呈现绝对不规则,这些特征与心房颤动患者的心电图特征相同[6];(2)患者的心室率显著加快,心室率高达178次/min,明显高于单纯心房颤动时的心室率[7];(3)QRS波群的图像呈现典型的预激综合征图形,即在QRS波群的起始位置存在预激波,且QRS波群图像出现宽大畸形,当患者的心室率加快时,QRS波群图像呈现宽大畸形的程度明显加重;当患者的心室率减慢时,预激波明显减少,QRS波群图像的畸形的程度明星减轻;当患者心房颤动结束后,QRS波群的图像呈现典型的预激综合征图形[8].本研究结果显示,60例预激综合征并发心房颤动患者的心室率均大于160次/min,平均心室率为178次/min,且60例患者中,A型预激综合征患者的例数明显多于B型预激综合征患者的例数;患者QRS波群时间位于0.12至0.30s之间的例数明显多于其他两个时间段的例数,统计学均具有显著意义;所有患者心电图中的R-R间距呈现绝对不规则特征,间距时间位于0.24至0.70s之间. 总结得出,在鉴别诊断和治疗预激综合征并发心房颤动的患者时,仔细观察患者的心电图特征,能够有效提高患者的治愈率,促进预后,且能够降低误诊率以及漏诊率,值得临床推广应用.参考文献[1]阿司艳??赛买提.预激综合征并心房颤动心电图特征分析[J].中国医药指南,2011,09(6):39. [2]徐韬,崔勇.aVR导联法在心房颤动伴宽QRS波鉴别诊断中的临床应用价值[J].军医进修学院学报,2011,32(2):166-167. [3]司徒志强,王明飞.预激综合征并发心房颤动心电图分析探讨[J].黑龙江医学,2011,35(3):205-207. [4]邵艳奇,邵艳肖.预激综合征并心房颤动14例诊治分析[J].中国误诊学杂志,2010,10(7):1720-1721. [5]梁丽,陈琼,陈为等.预激综合征并发心房颤动30例心电图分析[J].中国误诊学杂志,2011,11(18):4476.[6]谈剑诚,张天贶,查晴等.心房颤动患者心电图改变的性别差异[J].国际医药卫生导报,2011,17(23):2893-2896. [7]谢惠.预激综合征并发心房颤动的心电图特征及鉴别诊断[J].中外医疗,[ 2014,34(17):193-194.8](孙霖霞.预激综合征并发心房颤动的心电图特征[J].中外医学研究,2013,1119):78-78,79.。

高温惊厥病例分析报告高温惊厥是一种常见的儿童急症,主要发生在1至5岁的儿童中,特点是在高温环境下出现短暂的抽搐。

本文将对一例高温惊厥病例进行分析,并提供相应的处理和预防措施。

该病例涉及一名3岁男孩,夏天午后在室外玩耍时突然出现抽搐,持续约1分钟。

患儿体温为39.8摄氏度,皮肤热而干燥,但没有其他不适症状。

患儿的父母立即将其带到医院就诊。

根据患儿的症状和体温,初步诊断为高温惊厥。

高温惊厥一般是由于高温引起的体温升高过快,导致儿童的神经系统功能紊乱而发生抽搐。

此外,高温惊厥的发生还与遗传因素有关,有家族史较容易患病。

针对该病例,我们首先需要稳定患儿的体温。

可以将患儿移至阴凉通风的地方,用湿毛巾或冷水擦拭患儿的额头和腋窝以降低体温。

之后,建议父母带患儿前往医院进一步检查。

在医院,医生会进行一系列检查以排除其他疾病并确认诊断。

常规检查包括血液检查、尿液检查以及脑电图等。

这些检查有助于了解患儿的身体状况和是否有其他并发症。

对于高温惊厥的患者,通常不需要特殊治疗,因为抽搐往往会自行停止。

但医生可能会给患儿开具退热药物,如布洛芬或对乙酰氨基酚,以控制体温。

此外,医生还会建议家长加强对患儿的监护,确保他们避免再次遭受高温环境。

在预防高温惊厥方面,家长需要注意以下几点:1. 避免将儿童暴露在高温环境中,特别是在夏季的午后时段。

2. 给予儿童适当的衣物,避免过厚或过多的穿戴。

3. 外出时给儿童带上遮阳帽和太阳镜,以保护他们的头部和眼睛。

4. 室内注意保持通风,并使用空调或风扇调节室温。

5. 经常给儿童喝水,保持身体的水分供给。

总之,高温惊厥是一种常见的儿童急症,但通常情况下不会造成长期的影响。

在处理和预防方面,家长和医务人员可以合作,了解其病因和处理方法,以保证儿童的健康和安全。

婴幼儿短P-R预激综合征合并心房颤动

邢春雨

【期刊名称】《中国急救医学》

【年(卷),期】2005(025)011

【摘要】@@ 预激综合征合并心房颤动(以下简称房颤)是最危险的心律失常之一,心室率在180次/min以上者,称为极速型房颤[1].预激合并房颤的心室率可高达250次/min,有时心电图酷似室性心动过速,而且易发生心室颤动或转为快速型房颤,其临床意义很重要.现将我院自1998~2005年所诊治的12例LGL综合征合并房颤,报道分析如下.

【总页数】2页(P842-843)

【作者】邢春雨

【作者单位】哈尔滨市儿童医院,黑龙江,哈尔滨,150010

【正文语种】中文

【中图分类】R72

【相关文献】

1.胺碘酮对预激综合征合并心房颤动患者射频消融时rn心房颤动发作的预防作用[J], 马长生;杜昕;周玉杰;颜红兵;王勇;刘兴鹏;钟敬泉

2.预激综合征合并心房颤动的临床诊治进展 [J], 万艺;王群山

3.胺碘酮联合普罗帕酮对预激综合征合并心房颤动患儿的临床效果观察 [J], 王秋杰

4.盐酸普罗帕酮联合盐酸胺碘酮治疗预激综合征合并心房颤动的效果探究 [J], 李

彪

5.短P-R间期对变异型预激综合征诊断价值 [J], 张淑芳;赵艳萍

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

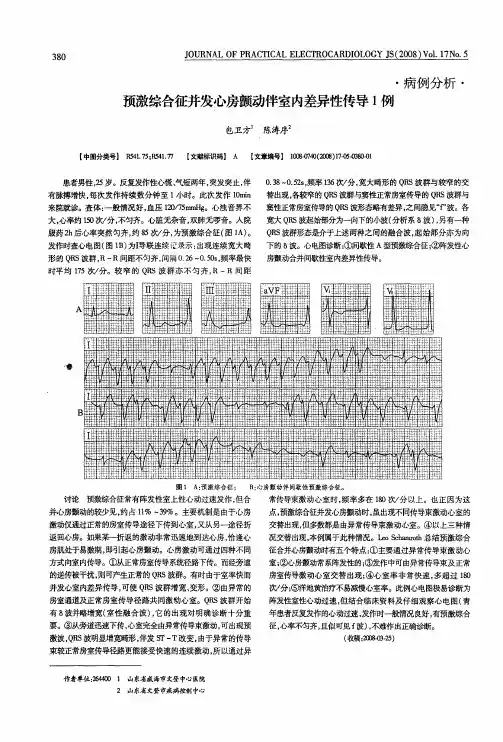

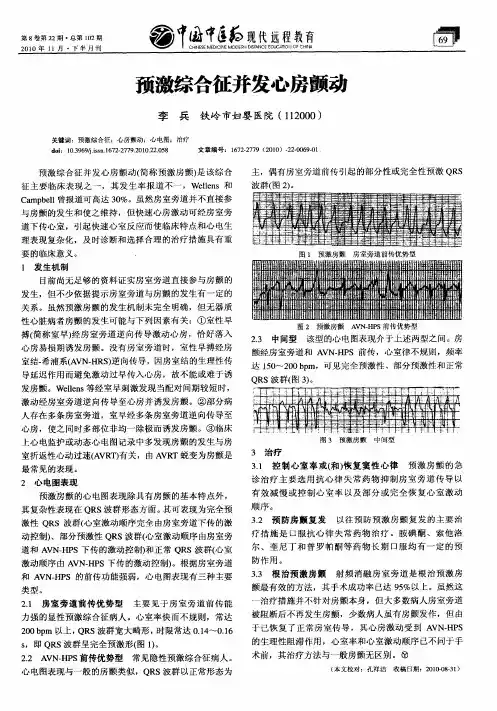

预激综合征并发心房颤动预激综合征并发心房颤动(简称预激房颤)是该综合征主要临床表现之一,其发生率多家报道不一,Wellens和Campbell曾报道可高达30%。

虽然房室旁道并不直接参和房颤的发生和使之维持,但快速心房激动可经房室旁道下传心室,引起快速心室反应而使临床特点和心电生理表现复杂化,及时诊断和选择合理的治疗措施具有重要的临床意义。

1 发生机制目前尚无足够的资料证实房室旁道直接参和房颤的发生,但不少依据提示房室旁道和房颤的发生有一定的关系。

①并发房颤的预激综合征病人常常没有房颤的其他病理基础,如心脏瓣膜病、高血压性心脏病或心肌病等;②显性房室旁道并发房颤的发生率明显高于隐匿性房室旁道,而且右侧显性房室旁道并发房颤更为常见。

晚近认为这一现象可能和房室旁道前向传导引起心室预激所致心房压力升高和电不稳定有关;③导管射频消融阻断房室旁道后大多数患者不再发生房颤。

虽然预激房颤的发生机制未完全明确,但无器质性心脏病者房颤的发生可能和下列因素有关:①室性早搏(简称室早)经房室旁道逆向传导激动心房,恰好落入心房易损期诱发房颤。

没有房室旁道时,室性早搏经房室结-希浦系(AVN-HRS)逆向传导,因房室结的生理性传导延迟作用而避免激动过早传入心房,故不能或难于诱发房颤。

这一机制早在60年代末期就得到了证实。

Wellens等经室早刺激发现当配对间期较短时,激动经房室旁道逆向传导至心房并诱发房颤。

笔者在1986年~1999年间共对1 000多例预激综合征患者进行电生理检查,均未观察到这一现象,说明室早诱发房颤并非主要机制。

②部分病人存在多条房室旁道,室早经多条房室旁道逆向传导至心房,使之同时多部位非均一除极而诱发房颤。

但临床上多房室旁道房颤的发生率远不如单房室旁道者高,而且绝大多数并发房颤的病人经电生理检查证实为单房室旁道。

③临床上心电监护或动态心电图记录中多发现房颤的发生和房室折返性心动过速(AVRT)有关,由AVRT蜕变为房颤是最常见的表现。

小儿热性惊厥和昏迷诱发预激综合征伴心房颤动1例

预激综合征合并心房颤动(简称房颤)是最危险的心律失常之一,心室率在180次/分以上者,称为极速型房颤。

预激综合征合并房颤的心室率可高达250次/分,有时心电图酷似室性心动过速,而且易发生心室颤动或转为快速型房颤。

现将我院2006年所诊治的1例预激综合征合并房颤的资料分析如下。

1 病例介绍

患儿,男,20个月,以发烧、咳嗽、流涕3天,抽搐1次,昏迷1天入院。

查体:昏睡状态,反应差,球结膜水肿,呼吸浅表,颈有助力,口周紫绀,咽充血,双肺呼吸音略粗,心音低钝,心率260次/分,腹平软,肝肋下4.0 cm,膝腱反射亢进,Babinski征(+)。

临床诊断:病毒性脑炎,脑水肿,心律失常,病毒性心肌炎?给予抗炎、抗病毒、降颅压和反复利多卡因治疗,心律失常无缓解。

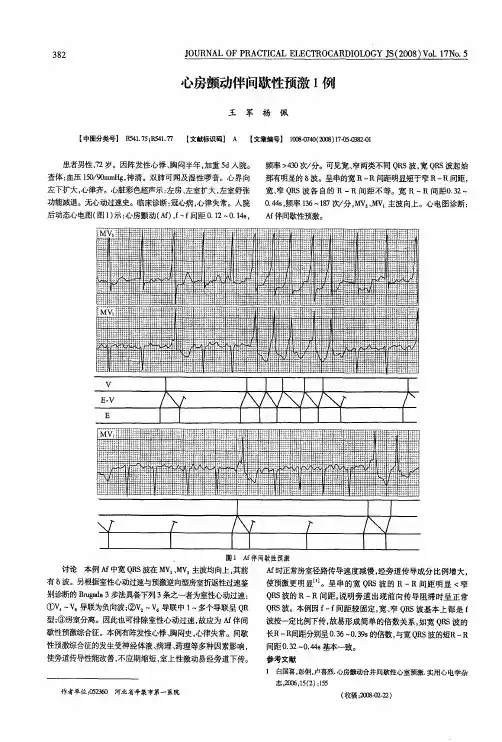

根据心电图特点(酷似室性心动过速,心室率极快,达到260次/分,QRS波略有变形)和反复利多卡因治疗无效,考虑室性心动过速的预激综合征伴房颤不能完全除外。

给予心律平静脉推入,并同步进行心电监测。

随着静脉推入心律平,心室率逐渐减慢,露出f波,随着f波的消失,出现了一过性的预激综合征;当静脉推入心律平2/3总量时,心电图转为正常。

心电图回顾性诊断:隐匿性预激综合征合并房颤。

2 讨论

本例预激综合征伴房颤是由小儿热性惊厥和昏迷诱发。

热性惊厥和昏迷可以使交感神经和迷走神经过度兴奋,从而引发房颤;洋地黄强心治疗可揭示隐匿性预激综合征,从而促使房颤发生。

预激综合征合并房颤的主要临床特征是心室率快,心电图特征是:(1)有极快速的心室率,多在200次/分以上;(2)QRS波群除宽大畸形外,还有多形性,易变性和复杂性的特点;(3)RR间距多变,RR 间距绝对不等是预激综合征伴房颤的重要特征之一;(4)可有心动过速反复发作的病史,窦性心律时的心电图常呈持续或间歇预激图形。

因此,预激综合征伴房颤必须与室性心动过速、室上性心动过速合并束支传导阻滞相鉴别。

室性心动过速的心室率一般在120~200次/分,大多数在160次/分左右,很少超过200次/分,然而小儿室性心动过速的心室率较成人快,在150~270次/分(平均210次/分),心室率与预激综合征伴房颤的心室率很接近,这时一定仔细观察QRS波群

的形态和RR间期,室性心动过速的RR间期几乎是规则的,常不见P波,如能发现P波,P波频率低于QRS波群频率,明显缓慢,仅5%左右可出现心室夺获或室性融合波。

室上性心动过速伴束支传导阻滞心电图常表现为宽QRS波群的室上性心动过速,心室率规整,当左束支传导阻滞时,V1和V2呈联呈rS或QS,s时限<70 ms;V6导联为R,但无q波;当右束支传导阻滞时,V1导联呈rSR 型,V6导联呈Rs型,R波振幅的高度大于S波的深度。

预激综合征伴房颤的发生率明显高于健康人,房颤可为首发的心律失常,有些原因不明的房颤是由间歇性或隐匿性预激综合征所致。

本例患儿心脏结构均正常,热性惊厥病毒性脑炎患儿发生了偶发的,一过性的预激综合征。

预激综合征伴房颤的临床危险非常大,目前已被划入警告性或潜在性恶性心律失常,应给予及时的诊断和积极治疗。

我院预激综合征合并房颤患儿的心电图RR间歇均在220~240 ms,属于极速型房颤,可致命。

为了终止极速房颤,首选心律平。

心律平能延长旁道不应期,使患儿房颤在短期内消失,疗效非常显著。