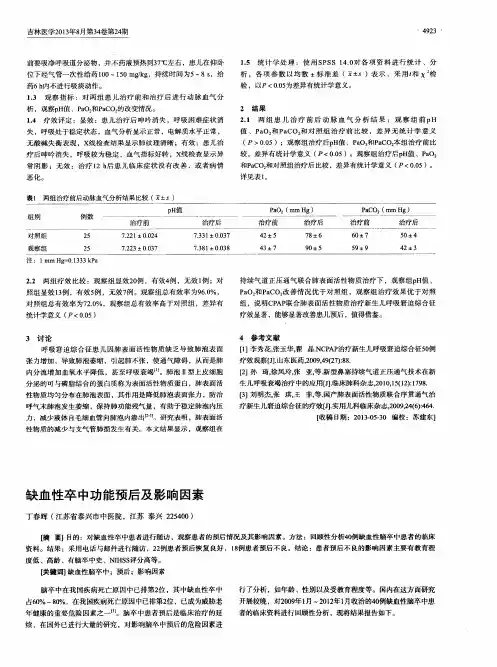

影响老年缺血性脑卒中患者预后的因素分析

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:4

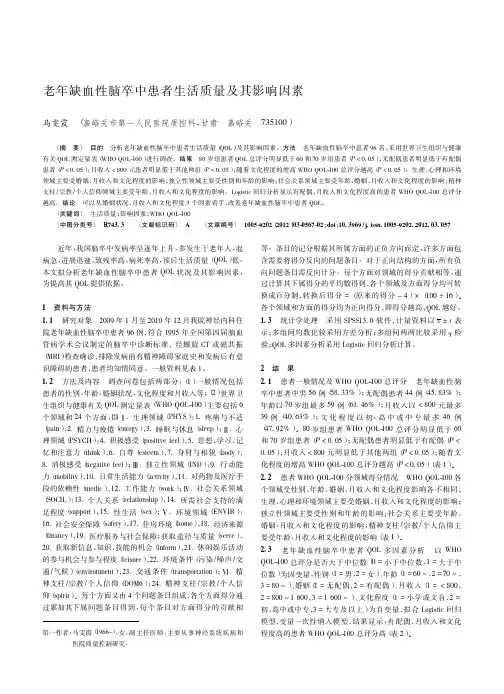

老年缺血性脑卒中患者生活质量及其影响因素马雯霞(嘉峪关市第一人民医院质控科,甘肃嘉峪关735100)〔摘要〕目的分析老年缺血性脑卒中患者生活质量(QOL )及其影响因素。

方法老年缺血性脑卒中患者96名,采用世界卫生组织与健康有关QOL 测定量表(WHO QOL-100)进行调查。

结果80岁组患者QOL 总评分明显低于60和70岁组患者(P <0.05);无配偶患者明显低于有配偶患者(P <0.05);月收入<800元患者明显低于其他两组(P <0.05);随着文化程度的增高WHO QOL-100总评分越高(P <0.05)。

生理、心理和环境领域主要受婚姻、月收入和文化程度的影响;独立性领域主要受性别和年龄的影响;社会关系领域主要受年龄、婚姻、月收入和文化程度的影响;精神支柱/宗教/个人信仰领域主要受年龄、月收入和文化程度的影响。

Logistic 回归分析显示有配偶、月收入和文化程度高的患者WHO QOL-100总评分越高。

结论可以从婚姻状况、月收入和文化程度3个因素着手,改善老年缺血性脑卒中患者QOL 。

〔关键词〕生活质量;影响因素;WHO QOL-100〔中图分类号〕R743.3〔文献标识码〕A〔文章编号〕1005-9202(2012)03-0567-02;doi :10.3969/j.issn.1005-9202.2012.03.057第一作者:马雯霞(1966-),女,副主任医师,主要从事神经系统疾病和医院质量控制研究。

近年,我国脑卒中发病率呈逐年上升,多发生于老年人,起病急,进展迅速,致残率高,病死率高,预后生活质量(QOL )低。

本文拟分析老年缺血性脑卒中患者QOL 状况及其影响因素,为提高其QOL 提供依据。

1资料与方法1.1研究对象2009年1月至2010年12月我院神经内科住院老年缺血性脑卒中患者96例,符合1995年全国第四届脑血管病学术会议制定的脑卒中诊断标准,经螺旋CT 或磁共振(MRI )检查确诊,排除发病前有精神障碍家庭史和发病后有意识障碍的患者,患者均知情同意。

脑卒中患者早期康复治疗依从性影响因素、依从策略以及总结展望脑卒中是一种常见的脑血管疾病,是由多种原因引起的局部血液循环障碍所引起的脑损害综合征,具有高发病率、高致残率、高死亡率和高复发率的特点。

目前,脑卒中已成为中国第一致死病因,70%的脑卒中患者伴有不同程度的功能障碍,而且其中40%为重度功能障碍,这都会给社会、家庭带来沉重的精神负担和经济压力。

近些年,随着医疗水平的进步,虽然脑卒中患者的死亡率有所下降,但高致残率的问题仍未得到根本解决。

康复治疗依从性指患者对康复治疗处方的遵从程度。

脑卒中作为一种康复周期较长的疾病,其治疗需要患者的长期配合。

因此,脑卒中患者康复治疗依从性的优劣对疾病的预后和患者康复起着决定性作用。

患者良好的康复治疗依从性可以减少跌倒的发生率,改善抑郁症状,增强患者执行功能和记忆力,提高患者的生活质量。

坚持康复锻炼能够改善脑卒后患者的心血管功能,增强患者步行能力和上肢肌肉力量,但对下肢功能提高的报道较少。

另有文献报道,患者良好的康复治疗依从性还可以减少治疗和康复费用。

世界卫生组织指出,脑血管病患者进行康复治疗后,第1年末约有60%的患者可以生活自理,20%的患者只需在复杂活动中给予帮助,15%的患者需要部分活动帮助,5%的患者需要全部活动帮助。

可见,高依从性能够促进脑卒中患者的疾病自护能力,提高患者的生活质量,降低患者复发风险。

康复治疗依从性的影响因素脑卒中患者康复治疗依从性的影响因素主要包括社会因素、家庭因素、个人因素、医院因素等,其与患者个人知识程度、文化层次、经济状况、心理素质和疾病严重程度有关,与医院健康教育、药物、医疗服务水平、医患关系等有关,与社会支持、社会环境、社会医疗体系有关,同时也与家庭照护、家庭健康信念等有关。

其中,有些影响因素对患者的作用是固定的,如性别等,但有些影响因素对患者的作用是可变的或作用强度会发生变化,如卒中后抑郁、家庭照护等。

以卒中后抑郁为例,患者的抑郁程度总体呈先加重后缓解的趋势,刚确诊的患者抑郁明显,随着病情的好转减轻,并与康复锻炼效果呈负相关.这些影响因素本身难以控制、极易波动、无法测量。

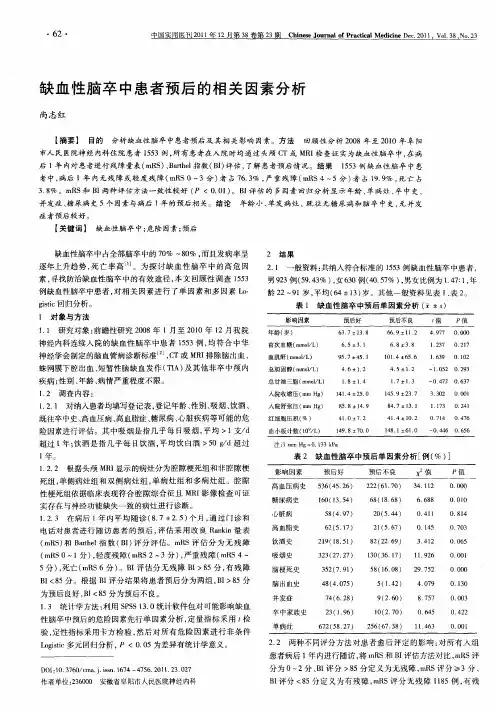

缺血性脑卒中的综述摘要:缺血性中风又称脑梗死,是由一些其他疾病引起的脑血管血流量受限的疾病,导致脑组织缺血缺氧,最终导致神功受限的一系列疾病。

脑血管疾病是世界上第二大死亡原因。

脑梗死的发病率和死亡率较高,严重影响我国人民的生活质量。

本文将通过对临床资料的分析研究,得出影响缺血性脑卒中预后的因素以及为患者预后需要采取的一些护理措施。

关键词:缺血性脑卒中;护理方式;研究进展一、缺血性脑卒的临床表现缺血性脑卒中是由于脑血供紊乱、缺血、缺氧引起的局部脑组织缺血性坏死或软化,有的严重患者治疗后会留下失语、偏瘫、头晕、偏瘫等后遗症。

中老年人群是该病的主要发病人群。

缺血性脑卒中二级预防是在缺血性脑卒中患者自发性疾病的基础上,通过加强对相关危险因素的控制和实施相关的治疗护理对策,从而降低疾病复发率。

二级预防是分析缺血性脑卒中患者的病因,并采取相关干预措施,预防缺血性脑卒中的复发风险。

缺血性脑卒多见于50~60岁以上的老年动脉粥样硬化患者。

根据受累部位和侧支循环形成的不同,神经系统会有相应的局灶性症状和体征。

①颈内动脉系统(前循环)脑梗死、对侧肢体麻痹、感觉障碍、对侧双眼偏盲、侵犯优势半球可导致不同程度的失语、失用、失认症。

非显性半球损伤可出现体像紊乱。

当眼动脉受累时,可发生单眼短暂性黑朦。

②椎基底系统(后循环)脑梗死表现为眩晕、恶心、呕吐、眼球震颤和吞咽困难。

失语症、阅读障碍、失认症、失写症等症状可出现在显性半球;当涉及非主半球时,可能发生体像障碍。

二、缺血性脑卒患者临床治疗方式1.早期选择性动脉溶栓:与静脉溶栓相比,动脉溶栓具有局部药物浓度高、用药剂量小、再通率高、并发症少等优点。

效果也比静脉溶栓治疗更明显。

可应用于有全身溶栓治疗禁忌症的患者,时间窗口也可延长至6小时。

2.动静脉联合溶栓:动脉溶栓时间较长,对医生的技术要求也很高。

近年来,另一种解决静脉溶栓效果不佳的方法是静脉溶栓后动脉溶栓。

目前,这种方法已经引起了许多人的注意。

急性缺血性脑卒中静脉溶栓后出血转化及预后影响因素分析【摘要】急性缺血性脑卒中是一种常见病,静脉溶栓治疗在其治疗中起着重要作用。

静脉溶栓后出血转化是其治疗过程中的重要并发症,严重影响患者的预后。

本文通过分析静脉溶栓治疗的原理、出血转化的机制、影响出血转化的因素以及预后影响因素,揭示了对此并发症的研究进展和临床意义。

本文还对急性缺血性脑卒中静脉溶栓后出血转化及预后影响因素进行综合分析,并展望了未来的研究方向,旨在为临床实践提供更为全面的参考,以提高治疗效果和患者的预后。

【关键词】关键词:急性缺血性脑卒中、静脉溶栓、出血转化、预后、影响因素、临床意义、综合分析、研究展望1. 引言1.1 背景介绍脑卒中是一种常见的神经系统急症,其发病率和致残率较高。

而急性缺血性脑卒中是脑卒中的一种常见类型,静脉溶栓治疗则是其重要的治疗方法之一。

静脉溶栓治疗能够有效溶解血栓,恢复脑血流,减轻患者的神经功能障碍。

在静脉溶栓治疗后,一些患者可能会出现出血转化的情况,严重影响患者的预后和生存质量。

对急性缺血性脑卒中静脉溶栓后出血转化及预后影响因素的分析显得尤为重要。

在临床实践中,我们发现出血转化并非偶然事件,而是受到多方面因素的影响。

了解这些因素,可以帮助临床医生更好地评估患者的风险,并采取有效措施降低出血转化的发生率。

对预后影响因素的分析也能够为临床医生制定更合理的治疗方案提供参考。

本文旨在对急性缺血性脑卒中静脉溶栓后出血转化及预后影响因素进行深入研究和探讨,为临床实践提供更多有益信息和启示。

1.2 研究目的本研究旨在探讨急性缺血性脑卒中静脉溶栓后出血转化及预后影响因素的相关问题。

通过分析静脉溶栓治疗的原理、出血转化的机制、影响出血转化的因素以及预后影响因素,我们希望能够揭示静脉溶栓后出血转化的规律性、危险因素和预后影响因素,为临床医生制定更合理的治疗方案提供依据,从而减少静脉溶栓治疗后出血转化的发生率,改善患者的预后情况。

脑卒中预后影响因素分析摘要】脑卒中已成为威胁人类健康的主要疾病之一,具有发病率高、死亡率高、致残率高和复发率高的特点,严重威胁着人类的健康和寿命,给家庭和社会带来沉重的负担。

我国是脑卒中的高发国家,对脑卒中的防制一直是我国卫生保健工作的重点。

本文对脑卒中患者的一般情况、既往病史和实验室检查结果等影响因素对预后的影响进行了综述。

【关键词】脑卒中;预后;影响因素【中图分类号】R743.3【文献标识码】B【文章编号】1672-2523(2010)12-0046-02脑卒中(Stroke),又称中风,是指急性脑局部血液循环障碍所导致的神经功能缺损综合征,包括脑出血、脑梗塞和蛛网膜下腔出血,其中以脑梗塞最为常见。

脑卒中的发病率、死亡率和致残率均较高,在世界范围内,脑卒中年发病率61/10万-388/10万,死亡率16.1/10万-113/10万,居人类死因的第二位;在中国,脑卒中年发病率120/10万-180/10万,死亡率60/10万-120/10万,也居中国居民死因的第二位,是严重威胁人类生命健康和生活质量的疾病之一。

目前随着人们生活水平的逐渐提高,强烈的社会竞争力给人们身心造成的压力,使脑卒中的发病率逐渐上升,且发病年龄有提早趋势。

临床实践证明,脑卒中一旦发生,多数患者治疗效果不满意,可完全恢复正常者只占少数,明确和了解脑卒中预后影响因素对脑卒中预后至关重要。

根据国内外大量研究资料,影响脑卒中预后的主要危险因素如下。

1一般情况1.1年龄年龄是影响脑卒中预后的重要因素之一。

Hankey[1]研究发现,年龄越大患严重的脑卒中的危险性越大,其预后往往不佳,且死亡率和伤残率较高。

De Jong [2]等认为,年龄是预测脑卒中病后28天病死率重要的独立危险因素。

Leys等人对15-45年轻患者研究分析发现年龄越小,预后结局越理想[3]。

脑卒中患者年龄越大,病情程度越重均会增加患者死亡及不良的预后结局。

1.2性别男性卒中发病率高于女性,美国男女发病率之比约为1.3:1。

缺血性脑卒中患者凝血功能的变化情况与其病情、预后的关系魏向明,袁强辉(广东省河源市龙川县人民医院,广东 龙川 517300) [摘要]目的:探讨缺血性脑卒中患者凝血功能的变化情况与其病情、预后的关系。

方法:选取龙川县人民医院接诊的缺血性脑卒中患者70例,将其中病情恢复良好的患者和出现轻度残疾的患者作为A组(40例),将其中出现重度残疾的患者、处于植物生存状态的患者和死亡的患者作为B组(30例)。

然后比较两组患者的凝血功能指标、格拉斯哥昏迷评分、神经功能缺损评分及并发症的发生率。

结果:1)A组患者的格拉斯哥昏迷评分高于B组患者,其神经功能缺损评分低于B组患者,P<0.05。

2)A组患者血清D二聚体(D-Dimer,D-D)的水平低于B组患者,其平均血小板体积(mean platelet volume,MPV)小于B组患者,其凝血酶时间(thrombin time,TT)、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、部分活化凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)均短于B组患者,其血小板计数(blood platelet,PLT)高于B组患者,P<0.05。

3)B组患者并发症的发生率高于A组患者,P<0.05。

结论:缺血性脑卒中患者凝血功能的变化情况与其病情、预后密切相关。

[关键词]缺血性脑卒中;凝血功能;病情;预后[中图分类号]R743 [文献标识码]B [文章编号]2095-7629-(2021)12-0046-02罹患缺血性脑卒中是导致我国中老年人死亡的重要原因。

此病的发生风险与年龄呈正相关[1]。

诱发缺血性脑卒中的原因复杂多样。

多数此病患者会出现行为障碍、吞咽异常及语言沟通困难等症状[2]。

有研究指出,缺血性脑卒中患者出现凝血功能障碍会加快其病情恶化的速度,导致其出现严重的并发症,影响其预后[3-5]。

本文对龙川县人民医院接诊的70例缺血性脑卒中患者进行研究,旨在探讨缺血性脑卒中患者凝血功能的变化情况与其病情、预后的关系。

缺血性脑卒中NIHSS评分与卒中后抑郁的相关性分析缺血性脑卒中是一种常见的脑血管疾病,是脑组织受到缺血性损伤所致的一种急性脑血管疾病,是脑死亡的主要原因之一。

在临床上,缺血性脑卒中的严重程度通常通过NIHSS(National Institutes of Health Stroke Scale)评分来进行评估,而抑郁则是脑卒中后常见的并发症之一。

本文将对缺血性脑卒中的NIHSS评分与卒中后抑郁的相关性进行分析,探讨其临床意义及可能的病理生理机制。

一、缺血性脑卒中NIHSS评分NIHSS评分是用于评估急性脑卒中患者神经功能损害程度的一种常用评估工具,包括了意识、眼运动、视野、面瘫、上肢运动、下肢运动、共济失调、感觉和语言等方面的评分项目,总分范围为0-42分。

NIHSS评分高低反映了患者脑卒中的严重程度,评分越高,表示患者的脑功能受损越严重。

二、脑卒中后抑郁脑卒中后抑郁是指脑卒中后患者出现的一种情绪障碍,表现为情绪低落、兴趣减退、精力不济、自我评价下降等症状,严重影响患者的康复和生活质量。

据统计,脑卒中后大约有30%-50%的患者出现抑郁症状,且往往持续时间较长,对患者的康复和生活质量造成了严重的影响。

近年来,研究表明了NIHSS评分与脑卒中后抑郁之间存在一定的相关性。

一些研究发现,高NIHSS评分与脑卒中后抑郁的发生率呈正相关关系,即脑卒中患者的神经功能受损越严重,其后抑郁的风险也越高。

而且,一些研究还发现,脑卒中后抑郁与NIHSS评分之间还存在着一定的时间相关性,即患者在脑卒中后3个月内出现抑郁的风险与脑卒中时的NIHSS评分有一定的关联。

这些研究结果表明,脑卒中患者的神经功能受损程度与其出现抑郁的风险之间存在着一定的关联。

四、可能的病理生理机制那么,为什么NIHSS评分与脑卒中后抑郁之间存在相关性呢?有研究认为,脑卒中后抑郁可能与大脑局部损伤、神经递质的改变、神经内分泌功能的紊乱等多种因素有关。

影响老年缺血性脑卒中患者预后的因素分析摘要目的:通过探讨影响老年缺血性脑卒中患者预后的因素,为提高患者预后效果提供理论依据。

方法:收治老年缺血性脑卒中患者142例,跟踪随访患者的预后情况。

通过多方查阅相关资料,自行设计出影响老年缺血性脑卒中患者预后的因素分析表。

结果:对142例老年缺血性脑卒中患者的预后情况跟踪随访的结果经分类汇总统计后得出:预后不良78例(54.9%),预后良好64例(45.1%)。

结论:通过对影响老年缺血性脑卒中患者预后因素的分析,为如何提高预后效果提供理论依据。

关键词老年缺血性脑卒中预后因素分析doi:

10.3969/j.issn.1007-614x.2012.30.111

脑卒中俗称中风,是一种突发性脑部血液循环障碍引起的疾病。

可由多种因素引发患者颅内动脉狭窄、闭塞甚至破裂,从而导致急性脑血液循环障碍,并在临床上表现为短暂性或永久性的脑功能障碍,脑卒中可分为出血性脑卒中和缺血性脑卒中[1]。

近年来,我国人口老龄化速度越来越快,随着我国经济的快速发展,人们生活压力越来越大,不良生活习惯越来越多,老年缺血性脑卒中的发病率也呈日益上升的趋势[2],所以该病的预后引起了国内外医学专家和患者家属的普遍关注。

2008年9月~2010年12月收治老年缺血性脑卒中患者142例,对临床资料分析总结,现报告如下。

资料与方法

2008年9月~2010年10月收治老年缺血性脑卒中患者142例,

男95例,女47例,年龄51~83岁,平均60.4岁。

方法[3]:对上述142例老年缺血性脑卒中患者的预后情况进行跟踪随访,随访时间15天~18个月。

通过多方查阅相关资料,自行设计出影响老年缺血性脑卒中患者预后的因素分析表,该表包含如下调查分析项:高血压病史、心脏病病史、血脂代谢紊乱病史、血液流变学紊乱病史、吸烟与酗酒、肥胖、性别及年龄。

并将预后的恢复等级划分为良好与不良。

良好等级为日常活动不需要帮助,肢体麻木障碍、语言不利等症状可较好改善;不良等级为生活基本不能自理,肢体麻木障碍、语言不利等症状几乎无改善,甚至复发。

结果

对142例老年缺血性脑卒中患者的预后情况跟踪随访的结果经分类汇总统计后得出:预后不良78例(54.9%),预后良好64例(45.1%)。

对各影响因素的分析,见表1。

讨论

老年缺血性脑卒中患者的预后情况的相关研究近些年来越来越受专家们的关注。

影响患者预后结果的影响因素被发掘的越来越多,包括患者的多项人口学特征、各项自然人特征、既往病史、既往治疗史及临床学特征等诸多因素[4]。

更有部分复杂的影响因素,由于研究对象样本数过小,暂时还不能确定。

通过对上述142例老年缺血性脑卒中患者的预后情况跟踪随访结果进行分类汇总统计,并进行总结分析,可以得出:①患者如有高血压病史,则无论对出血性脑卒中还是对缺血性脑卒中都会产生

不利影响,因此高血压是影响老年缺血性脑卒中患者预后的非常重要的危险因素。

②患者如有心脏病病史,如冠心病、风湿性心脏病,都有可能造成脑栓塞,因此也是影响老年缺血性脑卒中患者预后的危险因素。

③患者如有血脂代谢紊乱病史,则可能因此引起动脉粥样硬化,继而大大增加发生老年缺血性脑卒中的的风险。

④患者如有血液流变学紊乱病史,会导致体内血黏度增加,脑内血流量下降,其中血红细胞比表体积和血液纤维蛋白原水平的增高均列为缺血

性中风的主要危险因素[5]。

⑤吸烟、酗酒以及肥胖,均为缺血性中风的危险因素,尤其吸烟、酗酒因影响人的心脑血管,在很大程度上对老年缺血性脑卒中患者的预后产生不利影响。

⑥年龄和性别:一般随着老年缺血性脑卒中患者年龄的增高,预后效果会变差,这与人随岁数增加,身体机能下降这一因素密切相关。

一般女性老年缺血性脑卒中患者的预后效果会好于男性,这是因为一般女性的不良习惯明显少于男性,因不良生活习惯导致的许多慢性病也明显少于男性患者[6]。

参考文献

1 刘学东,吕亚丽,王波,等.老年缺血性脑卒中患者预后及其影响因素的研究[j].中华老年心脑血管病杂志,2007,9(4):240-243.

2 刘学东,王波,刘雅,等.缺血性卒中功能预后及其影响因素的回顾性研究[j].疾病控制杂志,2008,12(1):17-20.

3 赵文慧,孙华.脑卒中病人的自我护理能力及影响因素分析

[j].中国老年学杂志,2009,29(6):750-751.

4 e auriel,a y gur,o uralev,et al.characteristics of first ever ischemic stroke in the very elderly:profile of vascular risk factors and clinical outcome[j].clinical neurology and neurosurgery,2011,113(8):654-657.

5 李海欣,汪培山,田桂玲,等.脑卒中患者生存率及其影响因素的7年随访研究[j].中华流行病学杂志,2005,26(9):716-719.

6 王辉.老年缺血性脑卒中患者超早期康复护理干预研究进展[j].中国老年学杂志,2011,31(8):1495-1497.。