免疫学 超敏反应.

- 格式:ppt

- 大小:2.34 MB

- 文档页数:68

超敏反应名词解释免疫学

超敏反应:

超敏反应是指具有过度敏感反应的抗原、抗体或其他免疫物质之间的一种反应。

其作用是通过增加抗体数量并增强细胞和体液免疫系统的反应速度,从而增强人体对抗原的免疫力。

这种过度敏感的反应可以由免疫反应引起,其中包括抗原抗体反应、T细胞反应、B细胞反应等。

免疫学:

免疫学是研究人体免疫系统的科学,旨在研究人体如何抵御病原体的侵染,以及如何促进正常人体免疫力的增强。

免疫学涉及人体对外界刺激的反应,涵盖免疫器官、免疫分子、神经免疫学等,并与涉及免疫药物和疫苗研究的免疫药物学、免疫治疗和疫苗学紧密相关。

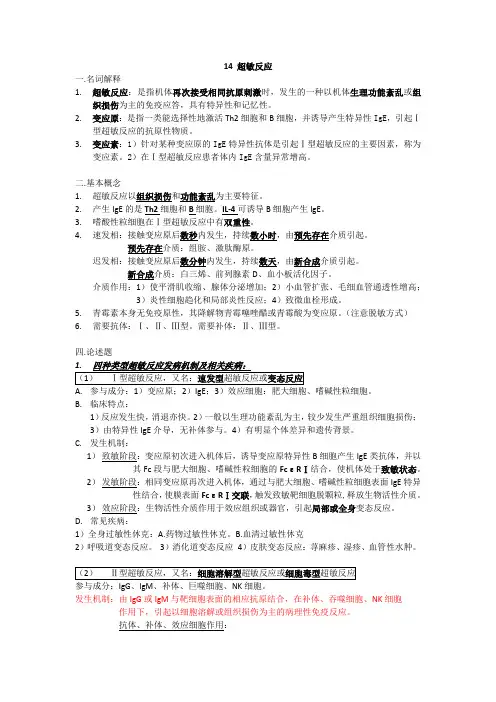

14 超敏反应一.名词解释1.超敏反应:是指机体再次接受相同抗原刺激时,发生的一种以机体生理功能紊乱或组织损伤为主的免疫应答,具有特异性和记忆性。

2.变应原:是指一类能选择性地激活Th2细胞和B细胞,并诱导产生特异性IgE,引起Ⅰ型超敏反应的抗原性物质。

3.变应素:1)针对某种变应原的IgE特异性抗体是引起Ⅰ型超敏反应的主要因素,称为变应素。

2)在Ⅰ型超敏反应患者体内IgE含量异常增高。

二.基本概念1.超敏反应以组织损伤和功能紊乱为主要特征。

2.产生IgE的是Th2细胞和B细胞。

IL-4可诱导B细胞产生IgE。

3.嗜酸性粒细胞在Ⅰ型超敏反应中有双重性。

4.速发相:接触变应原后数秒内发生,持续数小时,由预先存在介质引起。

预先存在介质:组胺、激肽酶原。

迟发相:接触变应原后数分钟内发生,持续数天,由新合成介质引起。

新合成介质:白三烯、前列腺素D、血小板活化因子。

介质作用:1)使平滑肌收缩、腺体分泌增加;2)小血管扩张、毛细血管通透性增高;3)炎性细胞趋化和局部炎性反应;4)致微血栓形成。

5.青霉素本身无免疫原性,其降解物青霉噻唑醋或青霉酸为变应原。

(注意脱敏方式)6.需要抗体:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型。

需要补体:Ⅱ、Ⅲ型。

四.论述题A.参与成分:1)变应原;2)IgE;3)效应细胞:肥大细胞、嗜碱性粒细胞。

B.临床特点:1)反应发生快,消退亦快。

2)一般以生理功能紊乱为主,较少发生严重组织细胞损伤;3)由特异性IgE介导,无补体参与。

4)有明显个体差异和遗传背景。

C.发生机制:1)致敏阶段:变应原初次进入机体后,诱导变应原特异性B细胞产生IgE类抗体,并以其Fc段与肥大细胞、嗜碱性粒细胞的FcεRⅠ结合,使机体处于致敏状态。

2)发敏阶段:相同变应原再次进入机体,通过与肥大细胞、嗜碱性粒细胞表面IgE特异性结合,使膜表面FcεRⅠ交联,触发致敏靶细胞脱颗粒,释放生物活性介质。

3)效应阶段:生物活性介质作用于效应组织或器官,引起局部或全身变态反应。

四川大学医学免疫学课件13超敏反应xx年xx月xx日•超敏反应的定义与特点•超敏反应的发生机制•超敏反应的病理学特征•超敏反应的诊断与防治原则目•超敏反应的研究现状与展望录01超敏反应的定义与特点超敏反应是指机体再次接触变应原时,产生的一种免疫病理反应,也称为变态反应。

超敏反应的发生与免疫应答有关,但不是一种适应性免疫应答,而是机体的一种异常免疫反应。

超敏反应的发生通常伴随着炎症反应和组织损伤,有时甚至会导致休克和死亡。

反应发生迅速超敏反应一般发生较快,通常在再次接触变应原后数分钟内出现症状。

具有特异性超敏反应只针对再次接触的变应原产生反应,对于其他抗原则不产生反应。

组织损伤超敏反应过程中常常伴随着组织损伤和炎症反应,严重时可能导致休克和死亡。

反应持续时间超敏反应一般持续时间较长,可持续数小时、数天甚至数周。

又称为过敏性反应或变态反应,主要由IgE介导,发生迅速,通常在再次接触变应原后数分钟内出现症状。

常见的Ⅰ型超敏反应包括过敏性休克、过敏性鼻炎、过敏性哮喘等。

又称为细胞型或细胞毒型超敏反应,主要由IgG或IgM介导,通常在再次接触变应原后数小时、数天甚至数周出现症状。

常见的Ⅱ型超敏反应包括输血反应、新生儿溶血病、药物性溶血性贫血等。

又称为免疫复合物型超敏反应,主要由免疫复合物介导,通常在再次接触变应原后数小时、数天甚至数周出现症状。

常见的Ⅲ型超敏反应包括局部免疫复合物病(arthus反应和类arthus反应)和全身性免疫复合物病(血清病和类血清病)。

Ⅰ型超敏反应Ⅱ型超敏反应Ⅲ型超敏反应02超敏反应的发生机制机体再次接触相应变应原,与IgE抗体结合,使肥大细胞和嗜碱性粒细胞活化,释放一系列生物活性介质导致Ⅰ型超敏反应发生。

非IgE抗体介导某些变应原可与非IgE抗体结合,刺激嗜碱性粒细胞和嗜酸性粒细胞释放生物活性介质,引起Ⅰ型超敏反应。

特异性IgE介导Ⅰ型超敏反应的发生机制VS抗原-抗体复合物形成抗原与相应抗体结合形成可溶性抗原-抗体复合物是Ⅱ型超敏反应发生的基础。