周作人及作品赏析ppt

- 格式:pptx

- 大小:2.71 MB

- 文档页数:16

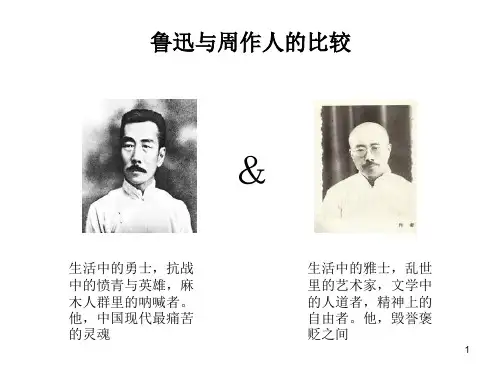

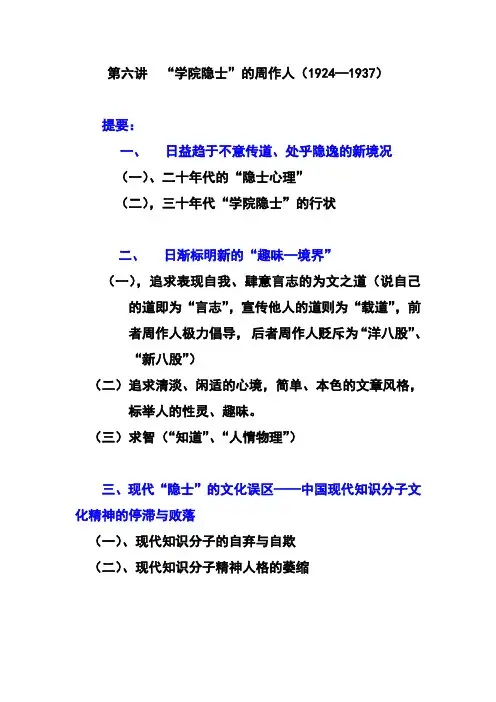

第六讲“学院隐士”的周作人(1924—1937)提要:一、日益趋于不意传道、处乎隐逸的新境况(一)、二十年代的“隐士心理”(二),三十年代“学院隐士”的行状二、日渐标明新的“趣味—境界”(一),追求表现自我、肆意言志的为文之道(说自己的道即为“言志”,宣传他人的道则为“载道”,前者周作人极力倡导,后者周作人贬斥为“洋八股”、“新八股”)(二)追求清淡、闲适的心境,简单、本色的文章风格,标举人的性灵、趣味。

(三)求智(“知道”、“人情物理”)三、现代“隐士”的文化误区——中国现代知识分子文化精神的停滞与败落(一)、现代知识分子的自弃与自欺(二)、现代知识分子精神人格的萎缩一、日益趋于不意传道、处乎隐逸的新境况(一)、二十年代的“隐士心理”前面,我们讲过,早在1922年,周作人就说过为了让寂寞、无味、无趣的生活变得温润而有兴味,即使走向“隐逸”也无不可。

可以看到,二十年代下半,周作人的“隐逸”趋势日益明显。

1925年,周作人说自己“我很反对为道德的文学,但自己总做不出一篇为文章的文章,结果只编集了几卷说教集,这是何等滑稽的矛盾。

”1926年8月,周作人坦白地说到自己的《艺术与生活》:“1924年以后所写的三篇,与以前的论文便略有不同,照我自己想起来,即梦想家与传道者的气味渐渐地有点淡薄下去了。

”而且颇为分明地否定自己从前热衷的理想:“我以前是梦想过乌托邦的……我至今还尊敬日本新村的朋友,但觉得这种生活在满足自己的趣味之外恐怕没有多大的觉世的效力,人道主义的文学也正是如此。

”1927年4月,周作人在《霭理斯的诗》中引别人评霭理斯的话为“在他里边是有一个叛徒与一个隐士。

”8月,周作人作《泻泽集序》再谈“叛徒”与“隐士”,他虽然说“我希望在我的趣味之文里也还有叛徒活着”,但是,至少,他自觉抉择的新方向是“隐士”,是要“但使能够表得出我自己的一部分,便已满足,绝无载道或传法的意思。

”而日后,“叛徒与隐士”则成为人们讨论周作人的关键词。