六年级 科学实验教案下册演示教学

- 格式:doc

- 大小:133.51 KB

- 文档页数:24

六年级下册科学实验教案一、实验一:探索光的传播1. 教学目标(1)让学生了解光的传播特点,知道光在同一种均匀介质中是沿直线传播的。

(2)培养学生动手操作能力和观察能力。

(3)培养学生的团队合作精神。

2. 实验原理光在同一种均匀介质中沿直线传播。

3. 实验材料激光笔、白纸、直尺、铅笔。

4. 实验步骤(1)让学生分组,每组发一支激光笔、一张白纸、一把直尺和一支铅笔。

(2)让学生将激光笔的光线射在白纸上,观察光线的传播路径。

(3)让学生用直尺和铅笔在白纸上画出光线的路径。

(4)让学生观察并讨论光线的传播特点。

5. 实验总结光在同一种均匀介质中是沿直线传播的。

二、实验二:制作简易净水器1. 教学目标(1)让学生了解水的净化原理。

(2)培养学生动手操作能力和创新能力。

(3)培养学生的环保意识。

2. 实验原理利用过滤、吸附等原理对水进行净化。

3. 实验材料矿泉水瓶、沙子、石子、活性炭、棉花。

4. 实验步骤(1)让学生分组,每组发一个矿泉水瓶、一些沙子、石子、活性炭和棉花。

(2)让学生将矿泉水瓶剪开,倒置,使瓶口朝下。

(3)让学生将沙子、石子、活性炭和棉花依次放入瓶内,注意分层放置。

(4)让学生将矿泉水瓶正置,观察并讨论自制净水器的净化效果。

5. 实验总结通过自制净水器,我们了解到了过滤、吸附等净化原理,也培养了环保意识。

三、实验三:探究磁铁的性质1. 教学目标(1)让学生了解磁铁的性质,知道磁铁具有吸引铁磁性物质的能力。

(2)培养学生动手操作能力和观察能力。

(3)培养学生的团队合作精神。

2. 实验原理磁铁具有吸引铁磁性物质的性质。

3. 实验材料磁铁、铁钉、铁片、钴磁针。

4. 实验步骤(1)让学生分组,每组发一个磁铁、一些铁钉、铁片和一支钴磁针。

(2)让学生用磁铁分别去吸引铁钉、铁片和钴磁针。

(3)让学生观察并讨论磁铁的吸引现象。

5. 实验总结磁铁具有吸引铁磁性物质的能力。

四、实验四:制作太阳能小车1. 教学目标(1)让学生了解太阳能的利用原理。

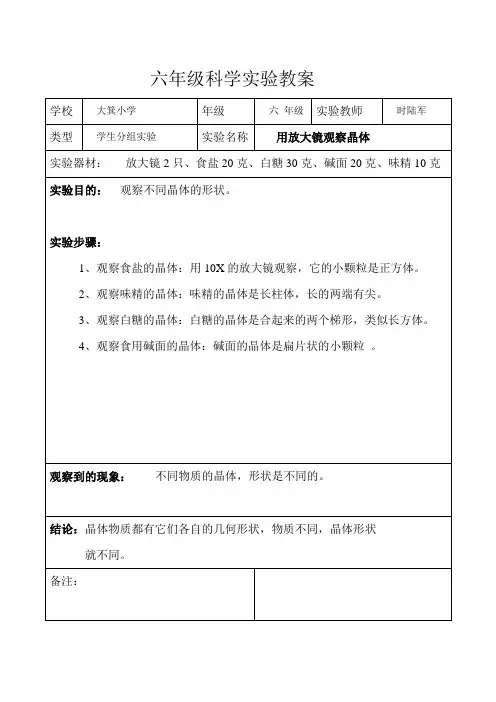

新教科版六年级下册全册科学教案(完整版)教学目标】科学概念1、放大镜是一种凸透镜,具有放大物体图像的功能,能够观察到更多的细节。

2、放大镜广泛应用于人们的生活和生产中。

3、放大镜的镜片特点是透明并且中间较厚。

过程与方法1、正确使用放大镜观察物体。

2、比较肉眼观察和放大镜观察的不同。

情感态度价值观1、理解使用放大镜观察的意义。

2、增强用放大镜观察身边世界的兴趣。

3、认识到从肉眼观察到创造放大镜是人类的一大进步。

教学重点】能正确使用放大镜观察物体的细微局部。

教学难点】理解放大镜是“凸”“透”镜。

教学准备】分组实验器材:放大镜、科学书或报纸上的照片、计算机或电视机屏幕、柱形和球形的透明器皿、塑料薄膜、铁丝、普通玻璃片、平面镜片、水。

教师演示:不同放大倍数的放大镜、图片。

教学过程】一、为什么要用放大镜观察1、导入:教师出示放大镜,询问学生知道放大镜是什么。

2、讨论交流放大镜的构造、作用、用途。

3、展示交流:放大镜的构造——镜架、镜片;放大镜的作用——放大物体的像;放大镜的用途——观察生物、实验中观察花、昆虫等,还可以用于助视、电子产品检验、邮票鉴定、珠宝鉴定、指纹毛发纤维观察等。

4、让学生举例使用领域,填写网状图。

二、放大镜下的新发现1、教师让学生演示正确使用放大镜的方法。

2、学生选择一小块面积,使用放大镜观察图片、屏幕、织物等,记录新发现在科学记录本上。

3、交流新发现后,教师归纳:放大镜可以让我们看清肉眼无法看清的细微之处。

三、放大镜的特点教师讲解放大镜的特点:是一种凸透镜,透明并且中间较厚。

老师介绍放大镜的作用,让学生找物品来试着放大。

他们发现圆柱形和球形的以及水滴都有放大的效果。

老师解释了放大镜的镜片和能起放大作用的器具都具有中间凸起和透明的特点,因此放大镜也被称为“凸透”镜。

学生们也发现球形的透明物放大倍数最大。

在第二节课中,教师介绍了使用放大镜观察昆虫的方法和意义。

学生们通过放大镜观察昆虫的身体结构和活动情况,认识到使用工具观察可以扩大人们的视野,观察到更细小的物体。

教案:2023-2024学年六年级下册综合实践活动——鸡蛋撞地球一、教学目标1. 让学生了解地球引力、重力等科学知识,培养学生的科学素养。

2. 培养学生的动手能力、创新能力和团队合作精神。

3. 引导学生关注生活中的科学现象,激发学生对科学的兴趣。

二、教学内容1. 地球引力、重力等科学知识。

2. 鸡蛋撞地球实验。

三、教学重点与难点1. 教学重点:让学生了解地球引力、重力等科学知识,培养学生的科学素养。

2. 教学难点:如何引导学生运用所学知识解决实际问题。

四、教学方法1. 讲授法:讲解地球引力、重力等科学知识。

2. 实验法:进行鸡蛋撞地球实验。

3. 讨论法:分组讨论实验结果,总结实验经验。

五、教学过程1. 导入新课:讲解地球引力、重力等科学知识,引导学生关注生活中的科学现象。

2. 实验探究:进行鸡蛋撞地球实验,让学生亲身体验地球引力、重力等科学知识。

3. 分组讨论:分组讨论实验结果,总结实验经验,引导学生运用所学知识解决实际问题。

4. 课堂小结:总结本节课的主要内容,强调地球引力、重力等科学知识在实际生活中的应用。

5. 课后作业:让学生回家后,向家长讲解地球引力、重力等科学知识,并尝试运用所学知识解决实际问题。

六、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、发言情况,评价学生对地球引力、重力等科学知识的掌握程度。

2. 实验报告:检查学生的实验报告,评价学生的实验操作能力和创新能力。

3. 课后作业:检查学生的课后作业,评价学生对所学知识的运用能力。

七、教学反思1. 教师在教学过程中要注意引导学生关注生活中的科学现象,激发学生对科学的兴趣。

2. 在实验过程中,教师要关注学生的安全,确保实验顺利进行。

3. 教师要关注学生的学习反馈,及时调整教学策略,提高教学质量。

八、附录1. 实验材料:鸡蛋、塑料瓶、气球、绳子等。

2. 参考文献:《科学素养与科学教育》、《生活中的科学》等。

注:本教案仅供参考,具体教学过程可根据实际情况进行调整。

六年级下册科学实验教案一、第一章:力的作用1. 教学目标(1)让学生了解力的概念,知道力可以改变物体的形状和运动状态。

(2)通过实验,让学生掌握力的作用效果,能用力的知识解释生活中的一些现象。

2. 教学内容(1)力的概念:力是物体对物体的作用。

(2)力的作用效果:力可以改变物体的形状,力可以改变物体的运动状态。

(3)力的方向:力总是有一个方向。

3. 实验设计(1)力的作用效果实验:用弹簧测力计拉动物体,观察力的大小对物体形状的影响;用球拍打击乒乓球,观察力的大小对物体运动状态的影响。

(2)力的方向实验:用绳子拉动物体,改变力的方向,观察物体的运动情况。

二、第二章:热的现象1. 教学目标(1)让学生了解热的概念,知道物体的温度变化与热量传递的关系。

(2)通过实验,让学生掌握热传递的规律,能用热量的知识解释生活中的一些现象。

2. 教学内容(1)热的概念:热是物体内部分子运动的程度。

(2)温度与热量的关系:物体吸收热量,温度升高;物体放出热量,温度降低。

(3)热传递的规律:热量总是从高温物体传向低温物体。

3. 实验设计(1)热量传递实验:用火加热物体,观察物体温度的变化。

(2)热传递规律实验:将热水和冷水混合,观察热量的传递方向。

三、第三章:光的现象1. 教学目标(1)让学生了解光的概念,知道光可以传播信息和能量。

(2)通过实验,让学生掌握光的传播规律,能用光的知识解释生活中的一些现象。

2. 教学内容(1)光的概念:光是一种电磁波,可以传播信息和能量。

(2)光的传播规律:光在同种均匀介质中沿直线传播。

(3)光的反射和折射:光在传播过程中遇到物体表面会发生反射,通过不同介质时会发生折射。

3. 实验设计(1)光的传播实验:用激光笔照射物体,观察光的传播路径。

(2)光的反射和折射实验:用镜子反射光,用透镜折射光,观察光的反射和折射现象。

四、第四章:声音的现象1. 教学目标(1)让学生了解声音的概念,知道声音是由物体的振动产生的。

六年级科学实验教案下册第一章:简单电路1.1 教学目标了解电路的基本概念学会使用电池、导线、灯泡等元件组成简单电路探究电路的连接方式1.2 教学内容电路的定义和组成电池、导线、灯泡等元件的使用方法串联和并联电路的特点1.3 实验步骤1. 介绍电路的定义和组成2. 分组讨论并展示如何使用电池、导线、灯泡等元件组成简单电路3. 进行实验,观察串联和并联电路的特点1.4 作业与评估学生分组完成电路实验,记录实验过程和结果第二章:光的传播与反射2.1 教学目标了解光的传播方式和反射原理学会使用光的反射仪器进行实验探究光的反射定律2.2 教学内容光的传播方式和反射原理光的反射定律的定义和内容光的反射仪器的使用方法2.3 实验步骤1. 介绍光的传播方式和反射原理2. 分组讨论并展示如何使用光的反射仪器进行实验3. 进行实验,观察光的反射定律的应用2.4 作业与评估学生分组完成光的反射实验,记录实验过程和结果第三章:声音的产生与传播3.1 教学目标了解声音的产生和传播原理学会使用声音仪器进行实验探究声音的频率和振幅对声音音调的影响3.2 教学内容声音的产生和传播原理声音仪器的基本结构和原理声音的频率和振幅对声音音调的影响3.3 实验步骤1. 介绍声音的产生和传播原理2. 分组讨论并展示如何使用声音仪器进行实验3. 进行实验,观察声音的频率和振幅对声音音调的影响3.4 作业与评估学生分组完成声音实验,记录实验过程和结果第四章:大气压强与流速4.1 教学目标了解大气压强的概念和计算方法学会使用气压计进行实验探究气流速度对气压的影响4.2 教学内容大气压强的概念和计算方法气压计的使用方法和注意事项气流速度对气压的影响的实验方法4.3 实验步骤1. 介绍大气压强的概念和计算方法2. 分组讨论并展示如何使用气压计进行实验3. 进行实验,观察气流速度对气压的影响4.4 作业与评估学生分组完成气压实验,记录实验过程和结果第五章:温度与热传递5.1 教学目标了解温度的概念和计量单位学会使用温度计进行实验探究热传递的原理和方式5.2 教学内容温度的概念和计量单位温度计的使用方法和注意事项热传递的原理和方式的实验方法5.3 实验步骤1. 介绍温度的概念和计量单位2. 分组讨论并展示如何使用温度计进行实验3. 进行实验,观察热传递的原理和方式5.4 作业与评估学生分组完成温度实验,记录实验过程和结果第六章:水的性质与溶液6.1 教学目标了解水的性质,包括表面张力、蒸发等学会配制溶液并了解溶液的浓度概念探究不同溶质在水中溶解度的差异6.2 教学内容水的表面张力和蒸发原理溶液的定义和浓度计算常见溶质在水中的溶解度实验6.3 实验步骤1. 介绍水的表面张力和蒸发原理2. 演示如何配制溶液,并让学生动手尝试3. 进行溶解度实验,观察不同溶质在水中的溶解度6.4 作业与评估学生完成溶解度实验,记录实验数据和观察结果第七章:天平与质量测量7.1 教学目标了解天平的使用方法和注意事项学会使用天平进行质量测量掌握质量的准确读数和单位转换7.2 教学内容天平的结构和正确使用方法质量的测量原理和单位体系常见物体质量的估测和测量7.3 实验步骤1. 介绍天平的结构和正确使用方法2. 演示如何使用天平进行质量测量3. 学生分组进行质量测量实验,包括估测和准确测量7.4 作业与评估学生分组完成质量测量实验,记录实验数据和结果第八章:植物的生长与光合作用8.1 教学目标了解植物的生长过程和光合作用的原理学会使用简单的工具观察植物的生长探究光合作用对植物生长的影响8.2 教学内容植物的生长过程和影响生长的因素光合作用的原理和过程植物生长实验和光合作用实验8.3 实验步骤1. 介绍植物的生长过程和光合作用的原理2. 演示如何使用简单的工具观察植物的生长3. 进行植物生长实验和光合作用实验8.4 作业与评估学生完成植物生长和光合作用实验,记录实验数据和观察结果第九章:地球的运动9.1 教学目标了解地球的自转和公转运动学会使用模型或图表展示地球的运动探究地球运动对日常生活中现象的影响9.2 教学内容地球的自转和公转运动的定义和特点地球运动模型的制作和使用地球运动对日常生活中现象的影响9.3 实验步骤1. 介绍地球的自转和公转运动的定义和特点2. 演示如何制作和使用地球运动模型3. 观察地球运动模型,讨论其对日常生活中现象的影响9.4 作业与评估学生制作和观察地球运动模型,记录实验数据和观察结果第十章:简单的机械10.1 教学目标了解杠杆、滑轮等简单机械的原理和应用学会使用简单机械进行力的转换探究不同简单机械的效率比较10.2 教学内容简单机械的定义和分类杠杆、滑轮等简单机械的原理和应用简单机械效率的实验和计算10.3 实验步骤1. 介绍简单机械的定义和分类2. 演示如何使用简单机械进行力的转换3. 进行简单机械效率实验,比较不同简单机械的效率10.4 作业与评估学生使用简单机械进行力的转换实验,记录实验数据和观察结果重点解析本文教案为“六年级科学实验教案下册”,共包含十个章节。

2024年教科版六年级下册《科学》全册教案一、教学内容1. 地球的运动与季节变化1.1 地球的自转与公转1.2 季节的形成与变化2. 生物的多样性2.1 生物的分类与特征2.2 生物多样性的重要性与保护3. 光与视觉3.1 光的传播与反射3.2 眼睛的结构与视觉形成4. 能量转化与守恒4.1 能量的来源与转化4.2 能量守恒定律二、教学目标1. 理解地球的运动与季节变化,掌握自转与公转的基本概念。

2. 认识生物的多样性,了解生物的分类与特征,以及生物多样性的重要性。

3. 掌握光与视觉的原理,了解光的传播、反射现象以及眼睛的结构与功能。

4. 理解能量转化与守恒的原理,了解不同形式的能量及其相互转化过程。

三、教学难点与重点1. 教学难点:地球的运动与季节变化、生物多样性的保护、光的反射与视觉形成、能量转化与守恒。

2. 教学重点:自转与公转的概念、生物的分类与特征、光的传播与反射、能量的来源与转化。

四、教具与学具准备1. 教具:地球仪、季节变化图、生物标本、放大镜、光源、能量转化实验器材。

2. 学具:学习手册、画图工具、观察记录表、实验器材。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过观察校园中的季节变化,引出地球的运动与季节变化的关系。

学生观察校园植物的变化,记录下来。

讨论地球运动对季节变化的影响。

2. 例题讲解:讲解地球自转与公转的概念,举例说明。

介绍生物的分类与特征,通过观察标本进行分类。

讲解光的传播与反射,进行实验观察。

解释能量转化与守恒,进行实验演示。

3. 随堂练习:学生绘制地球自转与公转示意图。

学生观察校园中的生物,进行分类与记录。

学生进行光的反射实验,观察现象。

学生设计能量转化实验,验证能量守恒。

六、板书设计1. 地球的运动与季节变化:自转:地球自转方向、周期、产生的现象。

公转:地球公转方向、周期、产生的现象。

2. 生物的多样性:生物分类:植物、动物、微生物。

生物特征:形态、结构、生活习性。

3. 光与视觉:光的传播:直线传播、反射、折射。

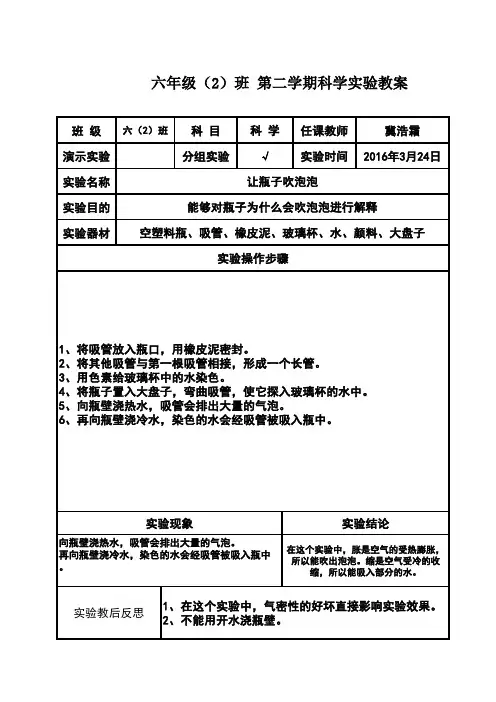

班 级科 目任课教师冀浩霜

演示实验分组实验实验时间2016年3月24日实验名称

实验目的实验器材

能够对瓶子为什么会吹泡泡进行解释

空塑料瓶、吸管、橡皮泥、玻璃杯、水、颜料、大盘子

实验操作步骤

实验教后反思1、在这个实验中,气密性的好坏直接影响实验效果。

2、不能用开水浇瓶壁。

1、将吸管放入瓶口,用橡皮泥密封。

2、将其他吸管与第一根吸管相接,形成一个长管。

3、用色素给玻璃杯中的水染色。

4、将瓶子置入大盘子,弯曲吸管,使它探入玻璃杯的水中。

5、向瓶壁浇热水,吸管会排出大量的气泡。

6、再向瓶壁浇冷水,染色的水会经吸管被吸入瓶中。

实验现象实验结论

向瓶壁浇热水,吸管会排出大量的气泡。

再向瓶壁浇冷水,染色的水会经吸管被吸入瓶中。

在这个实验中,胀是空气的受热膨胀,所以能吹出泡泡。

缩是空气受冷的收缩,所以能吸入部分的水。

六年级(2)班 第二学期科学实验教案

六(2)班科 学

√

让瓶子吹泡泡。

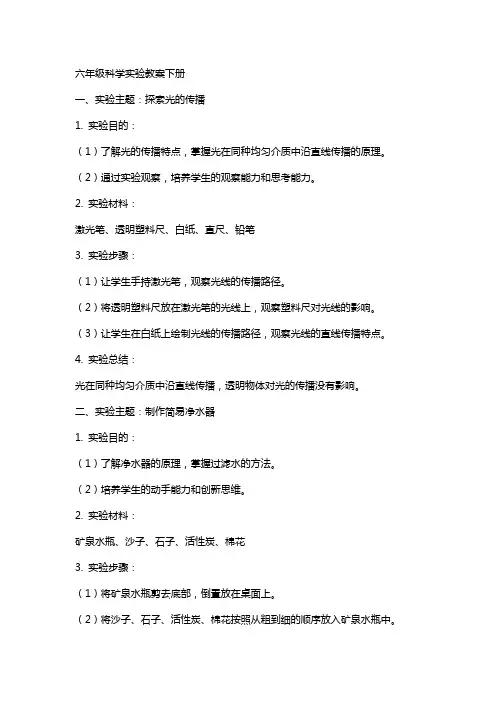

六年级科学实验教案下册一、实验主题:探索光的传播1. 实验目的:(1)了解光的传播特点,掌握光在同种均匀介质中沿直线传播的原理。

(2)通过实验观察,培养学生的观察能力和思考能力。

2. 实验材料:激光笔、透明塑料尺、白纸、直尺、铅笔3. 实验步骤:(1)让学生手持激光笔,观察光线的传播路径。

(2)将透明塑料尺放在激光笔的光线上,观察塑料尺对光线的影响。

(3)让学生在白纸上绘制光线的传播路径,观察光线的直线传播特点。

4. 实验总结:光在同种均匀介质中沿直线传播,透明物体对光的传播没有影响。

二、实验主题:制作简易净水器1. 实验目的:(1)了解净水器的原理,掌握过滤水的方法。

(2)培养学生的动手能力和创新思维。

2. 实验材料:矿泉水瓶、沙子、石子、活性炭、棉花3. 实验步骤:(1)将矿泉水瓶剪去底部,倒置放在桌面上。

(2)将沙子、石子、活性炭、棉花按照从粗到细的顺序放入矿泉水瓶中。

(3)将混有杂质的河水慢慢倒入矿泉水瓶中,观察水的过滤过程。

(4)待水过滤干净后,收集过滤后的水。

4. 实验总结:通过沙子、石子、活性炭和棉花的过滤,可以净化水质。

三、实验主题:探究磁铁的性质1. 实验目的:(1)了解磁铁的基本性质,掌握磁铁的吸引和排斥现象。

(2)培养学生的观察能力和思考能力。

2. 实验材料:磁铁、铁钉、铁片、铜片、小铁球3. 实验步骤:(1)让学生观察磁铁的两极,了解磁铁的吸引和排斥现象。

(2)将磁铁分别靠近铁钉、铁片、铜片、小铁球,观察磁铁的吸引和排斥现象。

4. 实验总结:磁铁具有吸引铁磁性物质的性质,同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

四、实验主题:制作太阳能小车1. 实验目的:(1)了解太阳能的利用,掌握太阳能转化为电能的过程。

(2)培养学生的动手能力和创新思维。

2. 实验材料:太阳能电池板、小车、电池、导线、螺丝刀3. 实验步骤:(1)将太阳能电池板固定在小车上,连接好导线。

(2)将电池安装在小车内部,连接好导线。

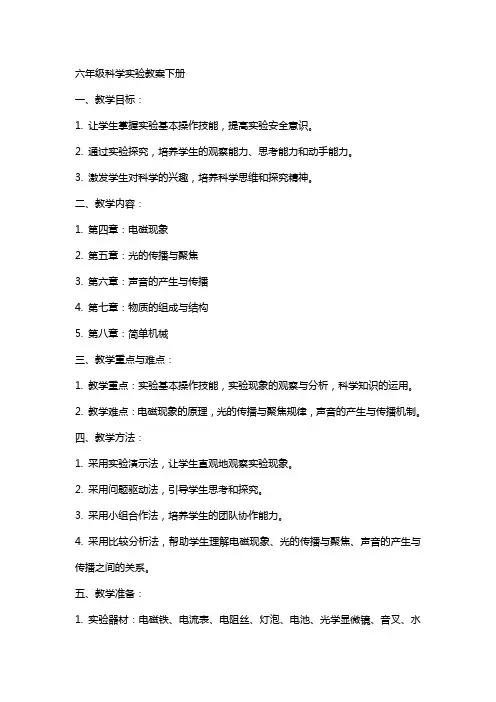

六年级科学实验教案下册一、教学目标:1. 让学生掌握实验基本操作技能,提高实验安全意识。

2. 通过实验探究,培养学生的观察能力、思考能力和动手能力。

3. 激发学生对科学的兴趣,培养科学思维和探究精神。

二、教学内容:1. 第四章:电磁现象2. 第五章:光的传播与聚焦3. 第六章:声音的产生与传播4. 第七章:物质的组成与结构5. 第八章:简单机械三、教学重点与难点:1. 教学重点:实验基本操作技能,实验现象的观察与分析,科学知识的运用。

2. 教学难点:电磁现象的原理,光的传播与聚焦规律,声音的产生与传播机制。

四、教学方法:1. 采用实验演示法,让学生直观地观察实验现象。

2. 采用问题驱动法,引导学生思考和探究。

3. 采用小组合作法,培养学生的团队协作能力。

4. 采用比较分析法,帮助学生理解电磁现象、光的传播与聚焦、声音的产生与传播之间的关系。

五、教学准备:1. 实验器材:电磁铁、电流表、电阻丝、灯泡、电池、光学显微镜、音叉、水槽、实验桌等。

2. 教学课件:第四章至第八章的课件及相关实验视频。

3. 教学参考资料:六年级科学实验教材、教师用书。

六、教学安排:1. 第四章:电磁现象(2课时)2. 第五章:光的传播与聚焦(3课时)3. 第六章:声音的产生与传播(2课时)4. 第七章:物质的组成与结构(3课时)5. 第八章:简单机械(2课时)七、教学评价:1. 学生实验操作技能的掌握程度。

2. 学生对实验现象的观察与分析能力。

3. 学生科学知识的理解与应用能力。

4. 学生团队协作和沟通能力。

八、教学步骤:1. 第四章:电磁现象a. 引入电磁现象的概念,讲解电磁铁的工作原理。

b. 演示电磁铁的实验,让学生观察并记录实验现象。

c. 分析实验现象,引导学生理解电磁铁的磁性强弱与电流大小之间的关系。

2. 第五章:光的传播与聚焦a. 介绍光的传播原理,讲解凸透镜的聚焦作用。

b. 进行光的传播与聚焦实验,让学生观察并记录实验现象。

六年级下册科学实验教案一、第一章节:分子的运动1. 教学目标:(1) 让学生了解分子的基本性质。

(2) 让学生通过实验观察分子的运动。

(3) 培养学生的观察能力和实验操作能力。

2. 教学内容:(1) 分子的大小和质量。

(2) 分子的运动规律。

3. 教学过程:(1) 导入:通过日常生活中的例子,如香气四溢的饭菜,引起学生对分子的兴趣。

(2) 讲解:讲解分子的基本性质,如分子的大小、质量、运动规律等。

(3) 实验:让学生观察酚酞溶液在碱性溶液中的变色现象,引导学生理解分子的运动。

(4) 总结:通过实验现象,总结分子的运动规律。

二、第二章节:力的作用1. 教学目标:(1) 让学生了解力的基本概念。

(2) 让学生通过实验观察力的作用效果。

(3) 培养学生的观察能力和实验操作能力。

2. 教学内容:(1) 力的定义和分类。

(2) 力的作用效果。

3. 教学过程:(1) 导入:通过生活中的例子,如拉扯弹簧,引起学生对力的兴趣。

(2) 讲解:讲解力的基本概念,如力的定义、分类等。

(3) 实验:让学生进行弹簧测力计实验,观察力的作用效果。

(4) 总结:通过实验现象,总结力的作用效果。

三、第三章节:光的传播1. 教学目标:(1) 让学生了解光的基本性质。

(2) 让学生通过实验观察光的传播。

(3) 培养学生的观察能力和实验操作能力。

2. 教学内容:(1) 光的传播规律。

(2) 光的反射和折射。

3. 教学过程:(1) 导入:通过日常生活中的例子,如日食、月食,引起学生对光的兴趣。

(2) 讲解:讲解光的基本性质,如光的传播规律、反射和折射等。

(3) 实验:让学生进行光的传播实验,观察光的反射和折射现象。

(4) 总结:通过实验现象,总结光的传播规律。

四、第四章节:温度与热量1. 教学目标:(1) 让学生了解温度的基本概念。

(2) 让学生通过实验观察温度与热量的关系。

(3) 培养学生的观察能力和实验操作能力。

2. 教学内容:(1) 温度的定义和计量单位。

六年级(下册)科学实验教案实验名称制作印迹化石模型实验目的1、通过实验使学生简单了解化石的形成过程2、通过实验使学生简单知晓化石是生物进化的证据,是我们研究远古生物的重要线索实验材料粘土、叶子、骨头或贝壳实验过程1、将粘土摊平2、把叶子、骨头或贝壳放在摊平的粘土上上,用手把它压进去,留下印迹后取出3、把留有印迹的粘土模型晾干实验结论晾干的模型上留下了动、植物的印子。

注意事项实验名称仙人掌耐旱原因实验目的1、通过实验使学生知道生物是不断进化的2、通过实验使学生知道生物的形态是其适应所处生活环境的结果3、使学生意识到人类活动会对生物产生影响,体验到人与自然和谐相处的重要性实验材料三张纸巾、一张蜡纸、一杯水、一块儿塑料布实验过程1、把三张纸巾充分浸湿,一张平铺,一张卷起来,一张用蜡纸包起来,都放在塑料布上,放在窗台前2、一小时后检查三张纸巾的干湿程度实验结论实验结果是,平铺的最干,蜡纸包的最湿,结论是,仙人掌上的蜡质层既减少了水分的蒸发,又能很好的储存水分注意事项实验名称模拟生态平衡实验目的了解生物之间的共存关系实验材料鱼缸、沙子、水草、小鱼、绿水、凡士林实验过程1.瓶子处理洗净玻璃瓶,并用开水烫一下瓶子和瓶盖。

2. 放砂注水在瓶中放入1cm厚的砂子,再加水至瓶子容积的4/5。

3.投放生物待瓶内水澄清后,放入水草和水生动物。

4.加盖封口瓶子加盖,并在瓶盖周围涂上凡士林。

5.粘贴标签贴上标签,注明制作日期、制作者姓名等。

6.放置瓶子将制作好的小生态瓶,放于阳面窗台上(研究结束前不要再随意移动)7.填写实验记录表,作出正确分析。

实验结论生物与生物之间是相互依存,相互作用和相互制约的注意事项实验名称制作火箭及其发射器实验目的1、知道什么是能量、能源以及能量的形式、能源的种类2、知道能量是可以从一种形式转化为另外一种形式的实验材料吸管、剪刀、胶带、记号笔、橡皮筋若干、米尺实验过程1、制作吸管火箭,按书中步骤与要求,制作一个吸管火箭模型。

六年级下册科学教案(通用19篇)六年级下册科学教案篇1【教学目标】科学概念:小苏打和白醋会发生化学反应,产生新的物质。

二氧化碳是具有特殊性质的一种气体。

过程与方法:通过观察、实验、分析和阅读资料得出正确结论。

情感态度价值观:懂得只有足够的证据才能做出正确的判断,得出科学结论需要严密的逻辑推理。

【教学重点】小苏打和白醋的混合实验以及产生气体的判断。

【教学难点】对于实验的合理推想和论证。

【教学准备】小苏打、白醋、火柴、蜡烛、玻璃片【教学过程】一、观察小苏打和白醋导入:1、材料员领取教师事先准备好量的小苏打:观察特点,描述,记录特征,判断物品(事先不告诉是什么物品,既可以激发学生兴趣,又能联系生活)板书:小苏打2、领取白醋,观察描述,记录特征,判断。

板书:白醋二、混合小苏打和白醋实验1、过渡提出问题:如果我们将这两中物质混合在一起,会是怎样的状况呢?为什么?说说理由。

2、学生讨论回答猜想。

(可能有同学了解)那就让我们用实验来看究竟会怎样吧!3、实验:A我们该怎样做这个实验呢?B混合的比例大约多少呢?可以参阅课本。

C仔细观察发生现象(看、听、摸等)4、实验交流:在实验中,怎么做的?有什么现象发生?(重点引导气泡的产生、________和性质)三、验证产生气体1、推测:究竟产生了什么气体?怎么验证你的设想?教师对于学生猜想和验证方法作出评价和调整。

(重点是和空气的.区别。

颜色、轻重、是否含有氧气能等)2、引导实验一:燃烧的细木条放杯内,看到什么现象?说明什么?3、引导实验二:将收集气体倒在正在燃烧的蜡烛上面。

看到什么现象?说明什么?4、根据实验所得信息,再次判断产生的气体,并说明为什么。

5、小结并延伸阅读:并不是仅仅因为以上我们验证的两个特点就可以断定就是二氧化碳的本质,但是经过科学家的大量研究证明就是二氧化碳,它还存在很多地方。

阅读33页,思考科学家是怎样确定气体成分的?四、小结:今天我们做了有趣的混合实验,通过小苏打和白醋的混合,产生气体二氧化碳,相对于豆子和沙子的混合来讲,是一个有趣的化学变化。

河北版冀教版六年级科学下册实验教案实验一:磁力的引力和排斥实验目的通过实验观察磁力的引力和排斥现象,了解磁力的基本性质。

实验器材•两个磁铁•铁丝或小钢球实验步骤1.将一个磁铁悬挂在桌子上(或固定在一个支架上),将另一个磁铁靠近悬挂的磁铁。

2.观察磁铁之间的相互作用。

实验记录与分析实验中,我们可以观察到以下现象: - 当两个磁铁的南极和北极相接触时,它们互相吸引,即磁铁之间存在引力。

- 当两个磁铁的南极和南极相接触时,它们互相排斥,即磁铁之间存在排斥力。

这说明磁铁具有引力和排斥的特性,这种特性被称为磁力。

磁力是磁铁特有的性质,它可以使磁铁吸引或排斥其他磁铁或具有磁性的物体。

实验通过本次实验,我们了解了磁力的引力和排斥现象。

磁铁之间的相互作用表明磁力是一种特殊的力,它可以使磁铁吸引或排斥其他磁铁或具有磁性的物体。

实验二:测量物体的质量实验目的通过实验测量物体的质量,学习使用天平和块状物体的质量单位。

实验器材•天平•块状物体•记录表格实验步骤1.将天平放置在水平的桌子上,并将块状物体放在一个盘称上。

2.调整天平,使其平衡。

3.阅读天平上指示的质量值,记录在记录表格中。

4.更换不同质量的块状物体,重复步骤2和步骤3。

实验记录与分析在实验过程中,我们使用天平测量了不同块状物体的质量,并记录了观察结果。

通过分析记录表格,我们可以发现: - 不同块状物体的质量是不同的,它们的质量可以通过天平测量并用质量单位表示。

- 在我们的实验中,质量单位使用克(g)来表示。

实验通过本次实验,我们学习了使用天平测量物体的质量,并使用质量单位表示。

天平是一种用来测量物体质量的常用工具,质量单位克(g)是表示物体质量的标准单位。

实验三:水的凝固与融化实验目的通过实验观察水在不同温度条件下的凝固和融化现象,了解水的冰、液态和气态之间的相互转化。

实验器材•水•容器•温度计实验步骤1.将一些水倒入容器中。

2.用温度计测量水的初始温度,并记录在实验记录中。

实验小学2022-2023新教科版六年级科学下册1-4《设计塔台模型》教案一. 教材分析《设计塔台模型》是实验小学2022-2023新教科版六年级科学下册的教学内容。

本节课主要让学生通过设计、制作和测试塔台模型,掌握固定结构的基本原理,培养学生的动手能力和创新能力。

教材内容主要包括:了解塔台的作用,分析塔台的结构特点,设计并制作塔台模型,测试塔台的稳定性。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的科学素养,对科学实验充满兴趣。

但在动手操作和解决实际问题时,部分学生可能还缺乏一定的信心和能力。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的个体差异,鼓励学生积极参与,培养他们的自信心和合作精神。

三. 教学目标1.了解塔台的作用和结构特点,知道固定结构的基本原理。

2.培养学生动手操作、观察分析、解决问题的能力。

3.培养学生的团队合作精神,提高创新意识。

四. 教学重难点1.教学重点:了解塔台的作用,掌握固定结构的基本原理,制作出稳定的塔台模型。

2.教学难点:如何设计制作出既美观又稳定的塔台模型。

五. 教学方法1.采用问题驱动法,引导学生主动探究塔台的特点和制作方法。

2.使用分组合作法,培养学生团队合作、共同解决问题的能力。

3.运用实验演示法,让学生通过动手操作,直观地了解固定结构原理。

六. 教学准备1.准备塔台模型的制作材料,如积木、纸杯、绳子等。

2.准备测试塔台稳定性的工具,如平衡尺、计时器等。

3.制作PPT,展示塔台的相关图片和视频。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用PPT展示各种塔台的图片,让学生了解塔台的作用和特点。

引导学生思考:塔台为什么能稳定地站立?从而激发学生的学习兴趣。

2.呈现(5分钟)讲解固定结构的基本原理,让学生明白塔台稳定的原因。

通过展示实例,让学生了解不同类型的塔台结构,为后续制作奠定基础。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,设计并制作塔台模型。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

在此过程中,鼓励学生发挥创新精神,制作出独特的塔台模型。