部编教材九年级(上)课外古诗词诵读(一)

- 格式:ppt

- 大小:154.00 KB

- 文档页数:31

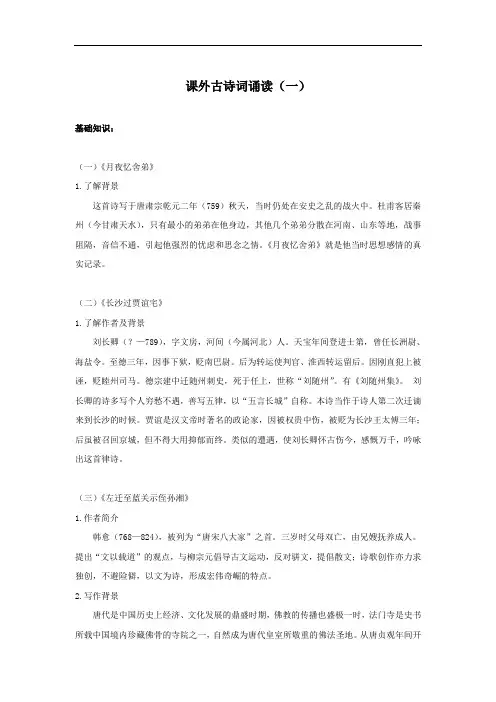

课外古诗词诵读(一)基础知识:(一)《月夜忆舍弟》1.了解背景这首诗写于唐肃宗乾元二年(759)秋天,当时仍处在安史之乱的战火中。

杜甫客居秦州(今甘肃天水),只有最小的弟弟在他身边,其他几个弟弟分散在河南、山东等地,战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念之情。

《月夜忆舍弟》就是他当时思想感情的真实记录。

(二)《长沙过贾谊宅》1.了解作者及背景刘长卿(?—789),字文房,河间(今属河北)人。

天宝年间登进士第,曾任长洲尉、海盐令。

至德三年,因事下狱,贬南巴尉。

后为转运使判官、淮西转运留后。

因刚直犯上被诬,贬睦州司马。

德宗建中迁随州刺史,死于任上,世称“刘随州”。

有《刘随州集》。

刘长卿的诗多写个人穷愁不遇,善写五律,以“五言长城”自称。

本诗当作于诗人第二次迁谪来到长沙的时候。

贾谊是汉文帝时著名的政论家,因被权贵中伤,被贬为长沙王太傅三年;后虽被召回京城,但不得大用抑郁而终。

类似的遭遇,使刘长卿怀古伤今,感慨万千,吟咏出这首律诗。

(三)《左迁至蓝关示侄孙湘》1.作者简介韩愈(768—824),被列为“唐宋八大家”之首。

三岁时父母双亡,由兄嫂抚养成人。

提出“文以载道”的观点,与柳宗元倡导古文运动,反对骈文,提倡散文;诗歌创作亦力求独创,不避险僻,以文为诗,形成宏伟奇崛的特点。

2.写作背景唐代是中国历史上经济、文化发展的鼎盛时期,佛教的传播也盛极一时,法门寺是史书所载中国境内珍藏佛骨的寺院之一,自然成为唐代皇室所敬重的佛法圣地。

从唐贞观年间开始,一共举行了七次迎送佛骨的活动,第六次迎佛骨的时候,韩愈上书反对谏迎佛骨,触怒了宪宗,由刑部侍郎贬为潮州刺史。

这是他在南行途中所作。

当韩愈到达离京师不远的蓝田县时,他的侄孙韩湘赶来送行。

韩愈当时悲歌当哭,慷慨激昂地写了这首名篇送给韩湘。

(四)《商山早行》1.作者简介温庭筠(约801—866),晚唐诗人,与李商隐齐名,也称“温李”。

在晚唐的词家中,温庭筠填词最多,占有一定的地位,被誉为“花间派”鼻祖。

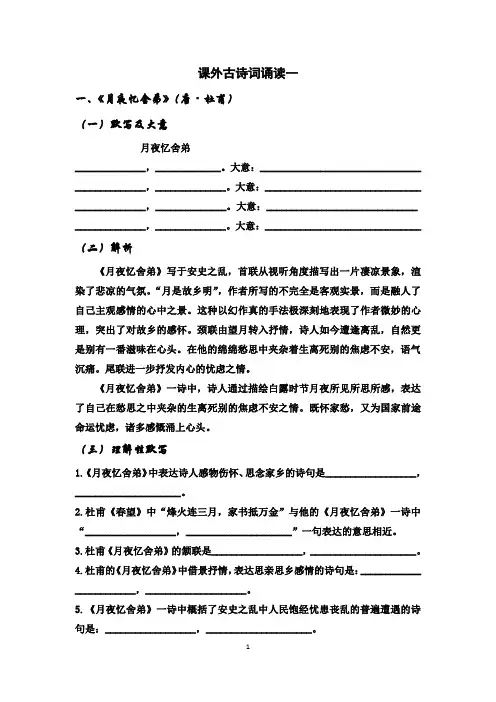

课外古诗词诵读一一、《月夜忆舍弟》(唐·杜甫)(一)默写及大意月夜忆舍弟______________,_____________。

大意:________________________________ ______________,______________。

大意:_______________________________ ______________,______________。

大意:______________________________ ______________,______________。

大意:_______________________________ (二)解析《月夜忆舍弟》写于安史之乱,首联从视听角度描写出一片凄凉景象,渲染了悲凉的气氛。

“月是故乡明”,作者所写的不完全是客观实景,而是融人了自己主观感情的心中之景。

这种以幻作真的手法极深刻地表现了作者微妙的心理,突出了对故乡的感怀。

颈联由望月转入抒情,诗人如今遭逢离乱,自然更是别有一番滋味在心头。

在他的绵绵愁思中夹杂着生离死别的焦虑不安,语气沉痛。

尾联进一步抒发内心的忧虑之情。

《月夜忆舍弟》一诗中,诗人通过描绘白露时节月夜所见所思所感,表达了自己在愁思之中夹杂的生离死别的焦虑不安之情。

既怀家愁,又为国家前途命运忧虑,诸多感慨涌上心头。

(三)理解性默写1.《月夜忆舍弟》中表达诗人感物伤怀、思念家乡的诗句是__________________,_____________________。

2.杜甫《春望》中“烽火连三月,家书抵万金”与他的《月夜忆舍弟》一诗中“__________________,_____________________”一句表达的意思相近。

3.杜甫《月夜忆舍弟》的颔联是__________________,_____________________。

4.杜甫的《月夜忆舍弟》中借景抒情,表达思亲思乡感情的诗句是:____________ ____________,____________________。

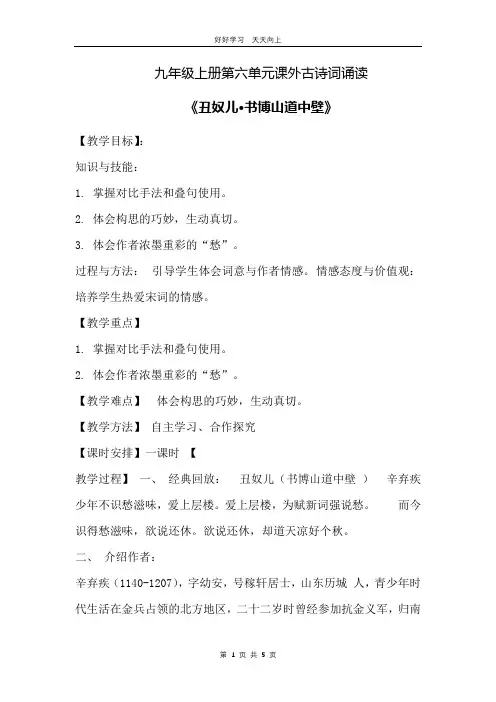

九年级上册第六单元课外古诗词诵读《丑奴儿·书博山道中壁》【教学目标】:知识与技能:1. 掌握对比手法和叠句使用。

2. 体会构思的巧妙,生动真切。

3. 体会作者浓墨重彩的“愁”。

过程与方法:引导学生体会词意与作者情感。

情感态度与价值观:培养学生热爱宋词的情感。

【教学重点】1. 掌握对比手法和叠句使用。

2. 体会作者浓墨重彩的“愁”。

【教学难点】体会构思的巧妙,生动真切。

【教学方法】自主学习、合作探究【课时安排】一课时【教学过程】一、经典回放:丑奴儿(书博山道中壁)辛弃疾少年不识愁滋味,爱上层楼。

爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识得愁滋味,欲说还休。

欲说还休,却道天凉好个秋。

二、介绍作者:辛弃疾(1140-1207),字幼安,号稼轩居士,山东历城人,青少年时代生活在金兵占领的北方地区,二十二岁时曾经参加抗金义军,归南宋后,两次上书朝廷,陈述抗金大计,非但未被采纳重用,反而遭到排挤贬斥。

免职后,辛弃疾闲居住在今江西上饶农村近二十年。

晚年又重新被启用,任浙东安抚使,镇江知府。

不久,又再次被免职,终于忧愤成疾而死。

他的词题材广泛,内容丰富,多以豪放悲壮见长,代表了南宋词坛的最高成就,对后世产生了深远影响。

《稼轩长短句》,存词六百多首。

辛弃疾出生时山东已被金军占领,从小便立下了恢复中原的壮志。

青年时代,他在故乡起兵抗金,后加入耿京起义军占领,为掌书记。

张安国杀耿京降金,辛弃疾入金营口市生擒叛徒南归。

他初任江阴佥判、建康府通叛,后又历任湖北、江西、湖南、福建、浙东等地方官,坚决主张抗金,采取积极措施,奖励生产,创办学校,训练军队,安定民生。

又屡次上书朝廷,规划恢复抗战,受到主和派打击,屡遭贬谪,淳熙八年(1181)落职闲居信州(今江西上饶),后卒于铅山(今属江西)。

他一生坚持抗金,但报国有心,请缨无路,一腔愤发之于词,成为豪放派最杰出的代表,他共写有六百多首词,数量在宋人中首屈一指。

而贯穿在他词中的基本思想,就是恢复中原、统一祖国,充满了战斗的激情与浪漫主义色彩。

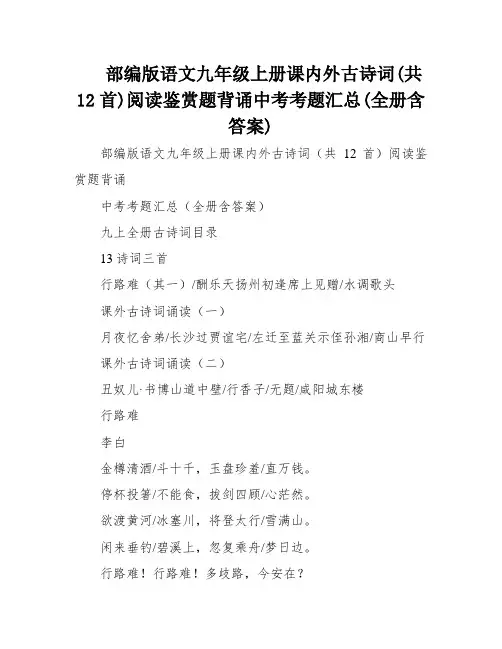

部编版语文九年级上册课内外古诗词(共12首)阅读鉴赏题背诵中考考题汇总(全册含答案)部编版语文九年级上册课内外古诗词(共12首)阅读鉴赏题背诵中考考题汇总(全册含答案)九上全册古诗词目录13诗词三首行路难(其一)/酬乐天扬州初逢席上见赠/水调歌头课外古诗词诵读(一)月夜忆舍弟/长沙过贾谊宅/左迁至蓝关示侄孙湘/商山早行课外古诗词诵读(二)丑奴儿·书博山道中壁/行香子/无题/咸阳城东楼行路难李白金樽清酒/斗十千,玉盘珍羞/直万钱。

停杯投箸/不能食,拔剑四顾/心茫然。

欲渡黄河/冰塞川,将登太行/雪满山。

闲来垂钓/碧溪上,忽复乘舟/梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在?长风破浪/会有时,直挂云帆/济沧海。

1.内容主旨:《行路难》这首古诗,诗人以行路难来描写人生道路上的坎坷,抒写了怀才不遇的愤懑,同时表达了诗人乐观进取的人生态度和对理想的不懈追求。

2.鉴赏“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”。

想渡黄河,坚冰堵塞大川,想登太行山,大雪遍布高山。

运用比喻修辞,把“冰塞川”“雪满山”比喻人生道路上的艰难险阻,生动形象的写出奸倭当道的仕途艰难和济世安民理1想无法实现的悲慨,表达出诗人难过和渺茫。

3.古人常引典故表达愿望,请从本诗中找出两处,说说表达了怎样的愿望。

典故:吕尚九十遇文王、伊尹梦到自己乘舟绕日不久被重用。

用两个历史人物的经历为自己增加自,委婉含蓄地表达了自己希望重新得到任用,做出一番事业的愿望。

4.“长风破浪会有时,只挂云帆济沧海”的内涵。

尽管前路障碍重重,但仍会乘长风破万里浪,挂上云帆,冲开险阻,远渡沧海,到达理想的彼岸。

运用比喻修辞,把坚定的念比喻为“长风破浪”“济沧海”,生动形象的写出了诗人对未来的希望和冲破困难的心。

抒发诗人倔强、自和对理想的执着追求,旷达乐观的风致。

5.从词语运用的工整和夸张修辞的运用的角度分析诗的第一句。

金樽、玉盘----极言饮食器具之精美清酒、珍馐----极言酒肴之珍奇斗十千、直万钱----极言酒、菜之珍贵可见,亲朋好友为诗人设宴饯行,宴席十分豪华。

九年级语文上册部编版《课外古诗词诵读》教案一. 教材分析《课外古诗词诵读》选入了多首经典的古诗词,旨在让学生感受古代文学的魅力,理解诗词背后的文化内涵。

本册书中的诗词既有唐代大家的豪放派作品,也有宋代词人的婉约派佳作。

这些诗词在表达技巧、修辞手法和情感抒发上都有其独特之处,对于九年级的学生来说,通过学习这些诗词,不仅可以提高他们的文学素养,还能锻炼他们的思维能力和审美能力。

二. 学情分析九年级的学生在语文学习方面已经有了一定的基础,对古诗词也有一定的了解。

但同时,他们也面临着课业压力大、学习任务重的问题。

因此,在教学过程中,教师需要充分考虑学生的学习兴趣和实际情况,采用生动、有趣的教学方法,激发学生的学习热情,帮助他们更好地理解和欣赏古诗词。

三. 教学目标1.知识与技能:让学生掌握所选诗词的基本内容,理解其意境和表达技巧。

2.过程与方法:通过诗词朗诵、讨论分析等方法,培养学生的文学鉴赏能力和思维能力。

3.情感态度与价值观:感受诗词的美,培养学生热爱祖国传统文化,增强民族自豪感。

四. 教学重难点1.重点:理解诗词的意境和表达技巧,提高学生的文学鉴赏能力。

2.难点:深入理解诗词背后的文化内涵,培养学生的思维能力和审美能力。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、音乐等手段,营造有利于学生理解诗词意境的学习氛围。

2.讨论教学法:引导学生主动参与课堂讨论,培养他们的思维能力和表达能力。

3.朗诵教学法:通过诗词朗诵,让学生感受古诗词的韵律美,提高他们的文学素养。

六. 教学准备1.课件:制作与教学内容相关的课件,包括诗词原文、译文、图片、音乐等。

2.教材:准备《课外古诗词诵读》教材,供学生阅读和参考。

3.教案:编写详细的教学教案,确保教学过程的顺利进行。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示诗词的图片,引导学生欣赏。

同时,播放与诗词相匹配的音乐,营造氛围。

然后,教师简要介绍本节课的学习内容,激发学生的学习兴趣。

课外古诗词诵读1月夜忆舍弟品:诗文对照翻译及赏析教材原文戍shù鼓①断人行②,边秋一雁声。

参考译文边防驻军的鼓声响起,路上已禁止人行走,秋夜的边塞传来了孤雁哀鸣。

理解赏析内容理解:诗人不从题目中的“月夜”写起,而是先描绘了一幅边塞秋夜凄凉的图景,渲染了沉重悲凉的气氛。

写作手法:戍鼓雁声,路断行人,从听觉、视觉两个角度写边塞秋夜凄凉,渲染了沉重悲凉的气氛,点明“月夜”思亲的背景。

炼字:“断人行”点明社会环境,说明战事仍然频繁、激烈,形势依旧严峻。

教材原文露从今夜白,月是故乡明。

参考译文恰逢白露时节,月亮还是故乡的更明亮。

理解赏析内容理解:颔联点题。

“露从今夜白”,既写景,也点明时令。

“月是故乡明”,也是写景,但融入了自己的主观感情。

写作手法:情景交融,诗人所写的不完全是客观实景,而是融入了自己的主观感情。

明明是普天之下共一轮明月,本无差别,诗人却设想故乡的月亮更明亮。

这种以幻作真的手法深刻地表现了诗人对故乡的思念,凸显出诗人对弟弟们的担忧和挂念之情。

教材原文有弟皆分散,无家问死生。

参考译文虽有弟弟但都离散了,没有定所无法探问生死。

理解赏析内容理解:由望月转入抒情,概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

表现手法:通过“有”“无”对比,抒发了深沉的思念之情,寄予了无限的人生感慨。

教材原文寄书长不达,况乃③未休兵。

参考译文寄往洛阳城的家书经常不能送到,何况战事频繁还没有停止。

理解赏析内容理解:紧承五、六句进一步抒发内心的忧虑之情。

炼字:“长”是“经常”的意思,写出了亲人们四处流散、生死茫茫。

重点注释①戍鼓:边防驻军的鼓声。

②断人行:指实行宵禁,禁止人行走。

③况乃:何况,况且。

作品主旨这首诗写诗人望月思念亲人,抒发了深沉的思念之情,同时含蓄地表现了安史之乱给人民带来的痛苦和灾难,表达了诗人期盼战争早日结束,渴望社会安定的情感。

理解探究1.请简要赏析诗句“戍鼓断人行,边秋一雁声”。

(诗句赏析)答:行人断绝,写出所见;戍鼓雁声,写出所闻。

部编版九年级语文上册全册古诗文理解性默写大汇总(含答案)九上古诗文目录(一)现代诗1 沁园春·雪2 我爱这土地3 乡愁(余光中)(二)文言文10 岳阳楼记11 醉翁亭记12* 湖心亭看雪(三)古诗词13 诗词三首行路难(其一)/酬乐天扬州初逢席上见赠/水调歌头课外古诗词诵读(一)月夜忆舍弟/长沙过贾谊宅/左迁至蓝关示侄孙湘/商山早行课外古诗词诵读(二)丑奴儿·书博山道中壁/行香子/无题/咸阳城东楼(一)现代诗《沁园春·雪》毛泽东1、主旨句:数风流人物,还看今朝。

2、过渡句:江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

《我爱这土地》艾青1、主旨句:为什么我的眼里常含泪?因为我对这土地爱的深沉...... 《乡愁》余光中1、写国愁的句子:而现在,乡愁是一弯浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。

(二)文言文《岳阳楼记》范仲淹1、《岳阳楼记》中从空间上形容湖面上的广阔浩渺的句子是:衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯。

2、《岳阳楼记》中时间上表现景象的千变万化的句子是:朝晖夕阴,气象万千。

3、《岳阳楼记》中写迁客骚人雨天登楼观景时的普遍心理状态的句子是:登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

4、《岳阳楼记》中写天气晴好时迁客骚人欢乐所激发的思想感情句子是:登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

5、《岳阳楼记》中描述“古仁人”的阔大胸襟的句子是:不以物喜,不以己悲。

6、《岳阳楼记》中由“古仁人”的阔大胸襟和高尚道德而得出的论断是:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

7、《岳阳楼记》中抒写作者政治抱负的句子是:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

8、《岳阳楼记》中借鸟欢鱼跃描绘晴明之景的句子是:沙鸥翔集,锦鳞游泳。

9、《岳阳楼记》中动静结合,描写洞庭湖月夜美景的句子是:浮光跃金,静影沉璧10、《岳阳楼记》中范仲淹赞扬滕子京政绩的句于是:政通人和,百废具兴。