质子核磁共振谱

- 格式:ppt

- 大小:314.00 KB

- 文档页数:23

在1H-NMR(质子核磁共振)谱中,共振峰的裂分现象是由核自旋耦合引起的。

核自旋耦合是指一个质子的自旋状态(即自旋向上或向下)与其周围相邻质子的自旋状态之间的相互作用。

共振峰的裂分原因如下:

自旋耦合:相邻质子的自旋可以相互影响,当两个或多个相邻质子的自旋状态相同时,能量较低,形成一个峰;当相邻质子的自旋状态相反时,能量较高,形成多个裂分峰。

这种自旋耦合相互作用导致共振峰的裂分现象。

耦合常数:耦合常数是描述相邻质子之间自旋耦合强度的参数。

它取决于相邻质子之间的距离和耦合路径中的电子传递。

不同的耦合常数会导致不同的裂分模式,如双峰(二重态)、三峰(三重态)、四峰(四重态)等。

裂分规律:裂分规律可以用n+1规则来描述,其中n是相邻质子的数量。

根据n+1规则,如果有n个相邻质子,则峰会裂分成n+1个子峰,其中n个子峰的强度相等,而中间的一个子峰强度稍弱。

共振峰的裂分模式和裂分模式的复杂程度取决于质子之间的相对位置和耦合常数。

通过分析共振峰的裂分模式,可以推断出质子之间的相对位置和它们的化学环境,提供了有关分子结构和化学键的信息。

因此,共振峰的裂分现象在1H-NMR谱分析中具有重要的意义。

有机化学基础知识点核磁共振谱与质谱的应用在有机化学领域,核磁共振谱(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy,简称NMR)和质谱(Mass Spectrometry,简称MS)是两项重要的分析工具。

它们能够提供有机化合物结构的信息以及分子质量和分子结构的确定。

在本文中,我们将探讨核磁共振谱和质谱的基本原理以及其在有机化学中的应用。

一、核磁共振谱的基本原理及应用核磁共振谱是利用核磁共振现象来研究核自旋的一种分析技术。

在核磁共振谱中,通过测量核自旋在外加磁场中的行为,可以推断分子中不同原子的环境及它们之间的相互作用。

核磁共振谱常用于确定有机化合物的结构,包括取代基的位置和空间构型。

1. 简要介绍核磁共振谱的基本原理核磁共振谱的基本原理是基于与核自旋相关的信息。

核自旋是物质分子中原子核固有的性质。

当分子中存在磁性原子核时,当外加磁场施加在该分子上时,分子中的磁性原子核会受到作用,进而产生共振信号。

核磁共振谱通过测量吸收和辐射的频率,以及两种能量状态之间的能量差,来推断原子核的环境和化学位移。

2. 核磁共振谱在有机化学中的应用核磁共振谱在有机化学中有广泛的应用。

通过核磁共振谱,我们可以确定有机化合物的结构,包括配体和基团的排列方式。

例如,通过分析化合物的质子核磁共振谱,我们可以确定取代基的位置和种类。

此外,核磁共振谱还可以用于分析各种化学反应的进程和动力学,从而帮助研究人员进一步理解化学反应的机理。

二、质谱的基本原理及应用质谱是一种通过分析物质中带电粒子的质量和相对丰度的方法。

在质谱中,样品分子经过电离,生成带电粒子,并经过加速后,通过磁场分离出不同质荷比的离子。

最后通过检测器测量粒子的信号强度,以得到荷质比比例。

1. 简要介绍质谱的基本原理质谱的基本原理是将样品分子离子化并产生带电离子。

然后,将离子加速至高速移动,并通过磁场使具有不同质荷比的离子沿特定轨道旋转。

质谱检测器根据离子飞行的时间和速度等参数生成质谱图,其中质谱图的横坐标表示质量比例,纵坐标表示离子信号的强度。

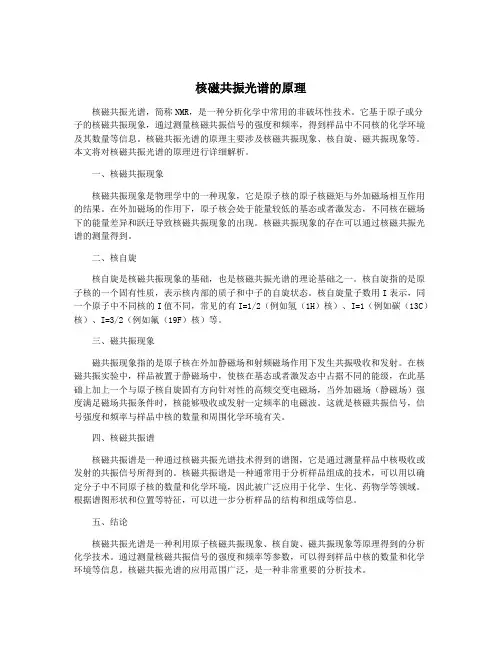

核磁共振光谱的原理核磁共振光谱,简称NMR,是一种分析化学中常用的非破坏性技术。

它基于原子或分子的核磁共振现象,通过测量核磁共振信号的强度和频率,得到样品中不同核的化学环境及其数量等信息。

核磁共振光谱的原理主要涉及核磁共振现象、核自旋、磁共振现象等。

本文将对核磁共振光谱的原理进行详细解析。

一、核磁共振现象核磁共振现象是物理学中的一种现象,它是原子核的原子核磁矩与外加磁场相互作用的结果。

在外加磁场的作用下,原子核会处于能量较低的基态或者激发态,不同核在磁场下的能量差异和跃迁导致核磁共振现象的出现。

核磁共振现象的存在可以通过核磁共振光谱的测量得到。

二、核自旋核自旋是核磁共振现象的基础,也是核磁共振光谱的理论基础之一。

核自旋指的是原子核的一个固有性质,表示核内部的质子和中子的自旋状态。

核自旋量子数用I表示,同一个原子中不同核的I值不同,常见的有I=1/2(例如氢(1H)核)、I=1(例如碳(13C)核)、I=3/2(例如氟(19F)核)等。

三、磁共振现象磁共振现象指的是原子核在外加静磁场和射频磁场作用下发生共振吸收和发射。

在核磁共振实验中,样品被置于静磁场中,使核在基态或者激发态中占据不同的能级,在此基础上加上一个与原子核自旋固有方向针对性的高频交变电磁场,当外加磁场(静磁场)强度满足磁场共振条件时,核能够吸收或发射一定频率的电磁波。

这就是核磁共振信号,信号强度和频率与样品中核的数量和周围化学环境有关。

四、核磁共振谱核磁共振谱是一种通过核磁共振光谱技术得到的谱图,它是通过测量样品中核吸收或发射的共振信号所得到的。

核磁共振谱是一种通常用于分析样品组成的技术,可以用以确定分子中不同原子核的数量和化学环境,因此被广泛应用于化学、生化、药物学等领域。

根据谱图形状和位置等特征,可以进一步分析样品的结构和组成等信息。

五、结论核磁共振光谱是一种利用原子核磁共振现象、核自旋、磁共振现象等原理得到的分析化学技术。

通过测量核磁共振信号的强度和频率等参数,可以得到样品中核的数量和化学环境等信息。

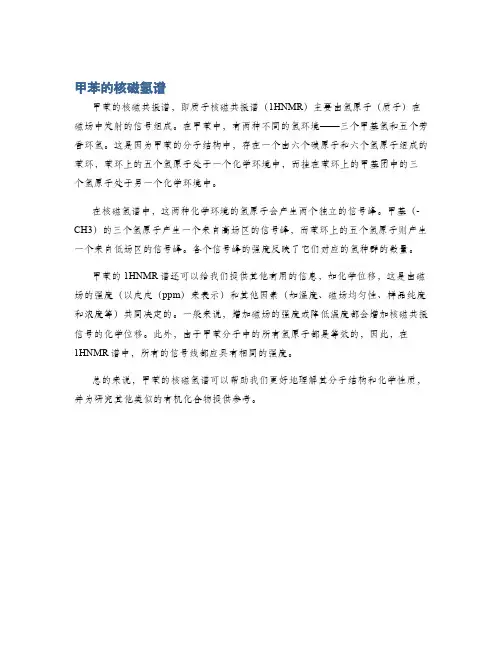

甲苯的核磁氢谱

甲苯的核磁共振谱,即质子核磁共振谱(1HNMR)主要由氢原子(质子)在磁场中发射的信号组成。

在甲苯中,有两种不同的氢环境——三个甲基氢和五个芳香环氢。

这是因为甲苯的分子结构中,存在一个由六个碳原子和六个氢原子组成的苯环,苯环上的五个氢原子处于一个化学环境中,而挂在苯环上的甲基团中的三个氢原子处于另一个化学环境中。

在核磁氢谱中,这两种化学环境的氢原子会产生两个独立的信号峰。

甲基(-CH3)的三个氢原子产生一个来自高场区的信号峰,而苯环上的五个氢原子则产生一个来自低场区的信号峰。

各个信号峰的强度反映了它们对应的氢种群的数量。

甲苯的1HNMR谱还可以给我们提供其他有用的信息,如化学位移,这是由磁场的强度(以皮皮(ppm)来表示)和其他因素(如温度、磁场均匀性、样品纯度和浓度等)共同决定的。

一般来说,增加磁场的强度或降低温度都会增加核磁共振信号的化学位移。

此外,由于甲苯分子中的所有氢原子都是等效的,因此,在

1HNMR谱中,所有的信号线都应具有相同的强度。

总的来说,甲苯的核磁氢谱可以帮助我们更好地理解其分子结构和化学性质,并为研究其他类似的有机化合物提供参考。

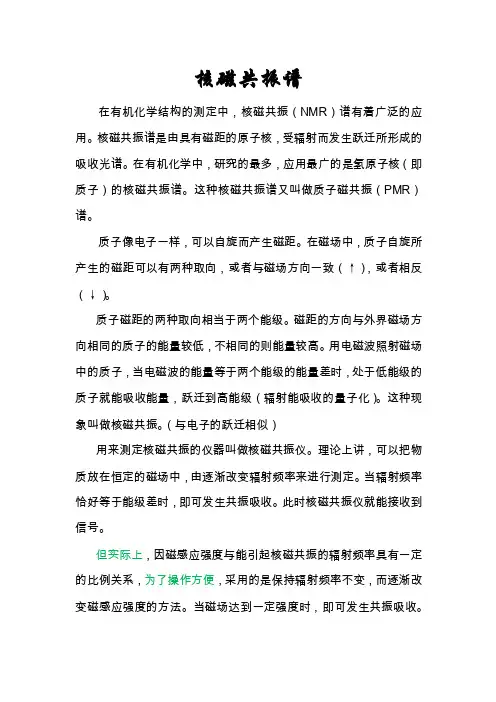

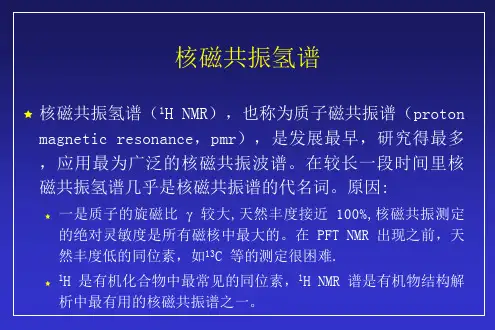

核磁共振谱在有机化学结构的测定中,核磁共振(NMR)谱有着广泛的应用。

核磁共振谱是由具有磁距的原子核,受辐射而发生跃迁所形成的吸收光谱。

在有机化学中,研究的最多,应用最广的是氢原子核(即质子)的核磁共振谱。

这种核磁共振谱又叫做质子磁共振(PMR)谱。

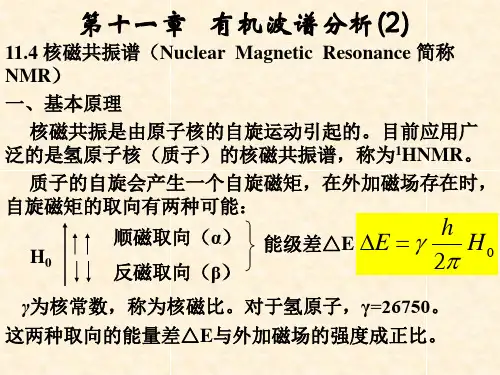

质子像电子一样,可以自旋而产生磁距。

在磁场中,质子自旋所产生的磁距可以有两种取向,或者与磁场方向一致(↑),或者相反(↓)。

质子磁距的两种取向相当于两个能级。

磁距的方向与外界磁场方向相同的质子的能量较低,不相同的则能量较高。

用电磁波照射磁场中的质子,当电磁波的能量等于两个能级的能量差时,处于低能级的质子就能吸收能量,跃迁到高能级(辐射能吸收的量子化)。

这种现象叫做核磁共振。

(与电子的跃迁相似)用来测定核磁共振的仪器叫做核磁共振仪。

理论上讲,可以把物质放在恒定的磁场中,由逐渐改变辐射频率来进行测定。

当辐射频率恰好等于能级差时,即可发生共振吸收。

此时核磁共振仪就能接收到信号。

但实际上,因磁感应强度与能引起核磁共振的辐射频率具有一定的比例关系,为了操作方便,采用的是保持辐射频率不变,而逐渐改变磁感应强度的方法。

当磁场达到一定强度时,即可发生共振吸收。

核磁共振仪收到信号时,就以吸收能量的强度为纵坐标,磁感应强度为横坐标绘出一个吸收峰。

由此得到波谱图,就是核磁共振谱。

质子的能级差时一定的,因此有机分子中的所有质子,似乎都应该在同一磁感应强度下吸收能量。

这样,在核磁共振图谱中,就应该只有一个吸收峰。

但有机化合物分子中的质子,其周围都是有电子的。

在外加磁场的作用下,电子的运动能产生感应磁场。

因此质子所感应的磁感应强度,并非就是外加磁场的磁感应强度。

一般来说,质子周围的电子使质子所感应到的磁感应强度要比外加磁感应强度弱些。

也就是说,电子对外加磁场有屏蔽作用。

屏蔽作用的大小与质子周围电子云密度的高低有关。

电子云密度越高,屏蔽作用越大,该质子的信号就要在越高的磁感应强度下才能获得。

有机化学基础知识点质子核磁共振光谱与化学位移的解释质子核磁共振(Proton Nuclear Magnetic Resonance,简称1H NMR)光谱是有机化学中常用的一种结构分析方法。

通过测量样品中质子核吸收和辐射特定频率的能量,可以获得有机物分子的结构信息。

在1H NMR光谱中,化学位移是一个重要的参数,用于描述质子核在磁场中的环境。

一、质子核磁共振光谱的原理质子核磁共振光谱是利用核磁共振现象进行分析的方法。

核磁共振现象是指在外加静磁场下,原子核的磁矩在射频电磁波作用下发生共振吸收和辐射的现象。

对于质子核磁共振光谱而言,主要关注的是质子核在磁场中的行为。

在质子核磁共振现象中,质子核具有自旋,并且自旋可以分为两个方向,即向上自旋和向下自旋。

外加静磁场下,向上自旋和向下自旋的能量存在微小差异,这就是质子核的磁性差异。

当样品受到射频电磁波的照射时,如果射频频率与样品中的质子核发生共振吸收,质子核就会从向下自旋跃迁到向上自旋,同时吸收特定频率的能量。

二、化学位移的概念及其解释化学位移是质子核磁共振光谱中的一个重要参数,用于描述质子核在磁场中的环境。

化学位移通常以δ值表示,单位为ppm(parts permillion)。

化学位移的数值与质子核所处的环境相关,不同化学环境的质子核在磁场中的吸收和辐射频率有所差异。

对于有机化合物而言,质子核所处的化学环境可以通过相邻原子、化学键的电性质以及分子的立体构型来揭示。

质子核所处的化学环境越不同,其化学位移数值差异就越大。

因此,化学位移提供了有机化合物中不同质子核的定位信息,有助于推断分子的结构。

三、影响化学位移的因素1. 直接影响化学位移的因素包括化学环境、相邻原子和共价键的电性质等。

例如,醛基(-CHO)和甲基(-CH3)的化学位移通常位于较低场,而酮基(-C=O-R)的化学位移则位于较高场。

2. 磁场强度也会影响化学位移。

在不同磁场强度下,质子核的共振吸收频率发生变化,从而导致化学位移出现差异。

核磁一级谱跟二级谱的定义

核磁共振(NMR)是一种重要的分析技术,可以用于确定化合物

的结构和组成。

在核磁共振谱学中,一级谱和二级谱是两种不同类

型的谱,它们提供了不同层次的信息。

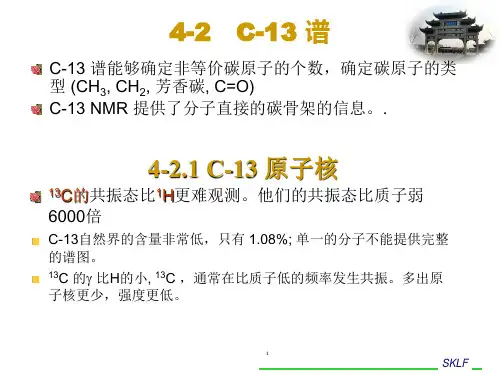

一级谱通常是指质子核磁共振(1H NMR)或碳-13核磁共振

(13C NMR)谱。

这些谱用于确定分子中原子的化学环境和它们周围

的化学环境。

质子核磁共振谱显示了分子中氢原子的化学位移,耦

合常数和积分峰面积,这些信息可以帮助确定分子的结构。

而碳-13

核磁共振谱显示了分子中碳原子的化学位移,同样可以提供结构信息。

二级谱通常是指相关谱,如COSY(Correlation Spectroscopy), NOESY(Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy), HMQC(Heteronuclear Multiple Quantum Coherence)和HMBC(Heteronuclear Multiple Bond Correlation)等谱。

这些谱提供了不同原子之间的关联信息,例如质子之间的相

互作用,或者不同核之间的关联。

通过分析二级谱,可以确定分子

中不同原子之间的相互作用,从而进一步确定分子的结构。

总的来说,一级谱提供了关于分子中原子的化学环境的信息,而二级谱提供了关于不同原子之间相互作用的信息。

这两种谱在核磁共振谱学中起着至关重要的作用,帮助化学家确定未知化合物的结构和组成。