核磁共振原理及图谱分析技巧

- 格式:ppt

- 大小:7.58 MB

- 文档页数:130

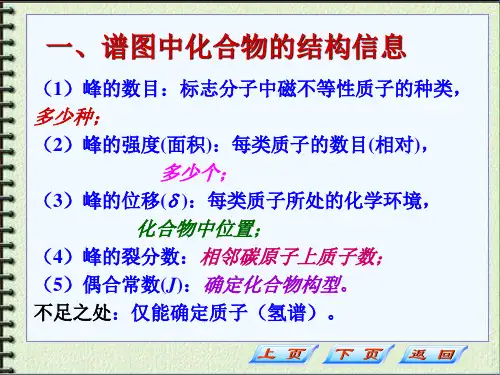

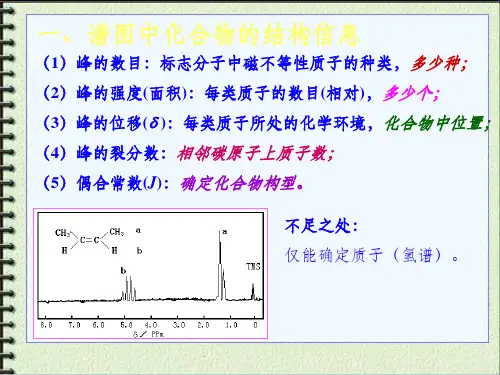

核磁共振图谱的解析(转)1.一般来说,分析核磁共振图谱需要按如下步骤进行:(1)看峰的位置,即化学位移。

确定该峰属于哪一个基团上的氢。

(2)看峰的大小。

可用核磁共振仪给出的积分图的台阶高度看出各峰下面所包围的面积之比,从而知道基团含氢的数目比。

例如,从图7.3-2的积分图可看出乙基苯三个基团的含氢数目为5∶2∶3。

(3)看峰的形状(包括峰的数目、宽窄情况等),以确定基团和基团之间的相互关系。

这一步较复杂,需应用n+1律、二级分裂和耦合常数等知识。

(4)如遇到二级分裂,解析时显然要比一级分析时困难得多,好在人们已经根据不同的二级分裂,将它们分成不同的自旋系统进行了相应的计算可供参阅,这里不再详述。

2.影响核磁共振谱的因数(1)旋转边峰为了提高核磁共振信号的分辨能力,样品管需要吹风推动它旋转,使样品所受到的磁场趋于均匀化。

但由于样品管旋转,核磁共振图谱上的主峰两旁便会对称地出现新峰,这就是旋转边峰。

旋转边峰离主峰的距离等于样品管的旋转速度。

旋转边峰不难判断,只要改变样品管的转速,观察其离主峰的距离是否相应改变。

如果距离随样品管转速增大而变大,便可断定是旋转边峰。

(2)13C同位素边峰若样品中同时含有13C和1H者可以发生耦合。

在图谱放大或者在非重氢溶剂的溶剂峰中可以观察到由于这种耦合产生的13C边峰。

它在共振图谱上出现的形式和旋转边峰类似,也是左右对称地出现在主峰两旁,但两者很易识别,因为同位素边峰不会因样品管转速的改变而改变其离开主峰的距离。

(3)杂质峰和溶剂峰在核磁共振图谱中,因样品含有杂质,经常可观察到杂质峰。

溶剂峰可包括结晶溶剂、样品中部分残留的合成或提取时所用的溶剂以及做核磁共振实验时所用溶剂的溶剂峰。

这两种附加峰都应根据具体情况作具体分析,然后判别之。

(4)活泼氢的影响在含氢化合物中,—OH基团中的氢是常见的一种活泼氢。

它的化学位移由于温度、浓度、氢键等因数的影响变化范围较大,从而会改变核磁共振图谱的形状。

核磁共振图谱的名词解释导语:核磁共振图谱(Nuclear Magnetic Resonance Spectrum)是一种常见的分析技术,广泛应用于化学、生物、医药等领域。

本文将对核磁共振图谱进行详细解释,包括其原理、应用和解读方法。

一、核磁共振的基本原理1. 常见核磁共振元素核磁共振主要使用的元素有氢(^1H)、碳(^13C)等,其中氢核磁共振应用最为广泛。

2. 磁共振现象当处在强大磁场中的原子核受到一定频率的射频信号激发时,其自旋状态发生变化,并会在恢复过程中辐射出电磁信号。

这种现象被称为磁共振现象。

3. 化学位移(Chemical Shift)核磁共振图谱中的化学位移是指原子核在磁场中的实际共振频率与参考物质的共振频率之差。

化学位移可以提供有关分子结构和环境的信息。

4. 脉冲序列核磁共振图谱的测量过程主要是通过设计和应用特定的脉冲序列来操控和检测系统的核自旋状态。

常见的脉冲序列包括Hahn Echo、Spin Echo、Inversion Recovery等。

二、核磁共振图谱的应用1. 化学分析核磁共振图谱可以用于分析和确定化合物的结构、官能团和键合方式。

借助图谱上的化学位移信息和峰的相对积分峰面积,可以对样品进行定性和定量分析。

2. 药物研发核磁共振图谱在药物研发中广泛应用。

通过观察药物与受体之间相互作用的变化,可以评估药物的活性和药物-受体结合方式,为药物优化提供重要信息。

3. 生物医学研究核磁共振图谱在生物医学研究中有着重要的应用。

通过对生物样品进行核磁共振测量,可以获取组织和细胞水平的代谢信息,研究其与疾病的相关性。

三、核磁共振图谱的解读方法1. 化学位移解读通过和已知化合物的化学位移进行对比,可以初步确定某峰所代表的官能团或结构类型。

常见的化学位移区间包括芳香环上氢原子、烷基氢原子、甲基氢原子、羰基氢原子等。

2. 积分峰面积解读通过峰的积分峰面积,可以推断样品中不同类型氢的相对数量。

快速掌握使用核磁共振仪进行化学谱图分析的方法核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)是一种常用的化学分析技术,它通过测量样品中原子核的磁性行为来获取有关分子结构和化学环境的信息。

在现代化学研究中,了解如何使用核磁共振仪进行化学谱图分析是非常重要的一项技能。

本文将介绍一些快速掌握使用核磁共振仪进行化学谱图分析的方法。

首先,了解核磁共振原理是使用核磁共振仪的基础。

核磁共振原理是基于原子核的自旋和磁矩之间的相互作用。

当一个样品置于强磁场中时,样品中的原子核会在磁场中排列成两个能级。

通过施加射频脉冲,可以使原子核跃迁到高能级,然后再返回低能级时会发出特定的辐射。

这种辐射被称为核磁共振信号,可以通过核磁共振仪进行检测和分析。

其次,了解核磁共振仪的基本构造和操作步骤是非常重要的。

核磁共振仪通常由主磁场、射频系统、梯度线圈和探测器等组成。

主磁场是核磁共振仪的核心部分,它提供一个强大的磁场,使样品中的原子核能够排列成两个能级。

射频系统用于产生和控制射频脉冲,梯度线圈用于产生梯度磁场,以便对样品进行空间定位。

探测器用于接收和放大核磁共振信号。

在进行化学谱图分析之前,需要对样品进行制备。

样品的制备通常包括溶解样品、调整pH值、添加内标物等步骤。

溶解样品时应选择适当的溶剂,并确保样品溶解充分。

调整pH值可以改变样品中的化学环境,从而影响核磁共振信号的强度和位置。

添加内标物可以用作参考物质,帮助确定化学位移和相对积分值。

接下来,进行核磁共振实验。

首先,将制备好的样品注入到核磁共振仪中。

然后,设置仪器参数,如扫描时间、扫描次数、脉冲宽度等。

根据需要,可以选择不同的核磁共振技术,如一维核磁共振、二维核磁共振等。

一维核磁共振可以提供关于化学位移和相对积分值的信息,而二维核磁共振可以提供更详细的分子结构信息。

在核磁共振实验完成后,需要对得到的谱图进行解析和处理。

首先,应对谱图进行基线校正,以去除噪音和仪器漂移的影响。

核磁共振图谱课件核磁共振简介核磁共振现象核磁共振(NMR)是一种物理现象,指的是具有奇数个中子的原子核在外加磁场中会产生共振吸收特定频率的射频辐射。

最常见的核磁共振现象是氢原子的核磁共振,即氢核磁共振(^1H NMR)。

发展历史1946年,美国物理学家Bloch和Purcell独立发现了核磁共振现象。

此后,核磁共振技术得到了迅速发展,广泛应用于物理、化学、生物、医学等多个领域。

核磁共振的原理核磁共振的原理基于原子核的自旋和外加磁场之间的相互作用。

具有奇数个中子的原子核(如氢原子核)在外加磁场中会呈现出不同的能级,当射频辐射的频率与原子核的进动频率相原子核会吸收射频辐射,产生核磁共振信号。

核磁共振图谱核磁共振图谱的定义核磁共振图谱是一种用来表征样品中不同核素共振频率和强度信息的谱图。

它反映了样品中不同化学环境下的核磁共振信号,常用于分析化合物的结构、鉴定化合物和了解化合物的物理化学性质。

核磁共振图谱的主要参数1. 化学位移(δ):表示共振信号相对于参照标准的偏移量,化学位移的大小与原子核所处的化学环境有关。

2. 耦合常数(J):表示相邻原子核之间的耦合作用强度,反映了原子核之间的空间接近程度。

3. 积分强度:表示某个特定化学位移处的信号强度,与该化学位移处原子核的数目有关。

核磁共振图谱的类型1. 一维核磁共振图谱:最基本的核磁共振图谱,显示了一个检测器频率维度上的信号。

2. 二维核磁共振图谱:通过两个检测器频率维度上的信号进行绘图,可以提供更丰富的化学信息。

3. 三维核磁共振图谱:通过三个检测器频率维度上的信号进行绘图,具有更高的化学分辨率。

核磁共振图谱的解析核磁共振图谱的解析步骤1. 确定化学位移范围:根据样品的化学成分,确定核磁共振图谱的化学位移范围。

2. 寻找特征峰:在核磁共振图谱中寻找具有代表性的特征峰,这些峰对应于样品中的不同化学环境。

3. 分析耦合常数:根据耦合常数的大小,判断相邻原子核之间的连接方式,从而推断化合物的结构。

核磁共振谱图的原理及应用1. 核磁共振谱图的原理核磁共振谱图是利用核磁共振现象来获得化学物质的结构和性质信息的一种分析方法。

核磁共振是指在一定磁场中,物质中的原子核在外加射频磁场的作用下发生能级跃迁,并通过吸收或发射电磁辐射的方式传递能量。

核磁共振谱图通过记录被吸收或发射的辐射能量的频率分布来研究物质的化学结构。

1.1 原子核的磁性原子核拥有自旋角动量和磁矩,因此可以在外加磁场中产生能级分裂以及吸收或发射电磁辐射的现象。

原子核的磁矩是由其自旋角动量引起的,不同原子核的自旋角动量不同,因此其核磁共振谱图在不同化合物中表现出不同的峰。

1.2 化学位移和耦合常数核磁共振谱图中的峰的位置被称为化学位移,是由于不同原子核所在化学环境的不同而产生的。

不同原子核所在的化学环境不同,会对外加磁场的影响产生差异,导致吸收或发射的辐射频率不同。

另外,在核磁共振谱图中,有些峰会出现分裂,这是由于不同原子核之间的相互作用产生的,称为耦合常数。

1.3 脉冲序列和谱图生成核磁共振谱图的生成过程主要分为三个步骤:激发、信号增强和谱线测量。

首先,通过射频脉冲激发待研究化合物中的核磁共振现象;然后,利用信号增强技术将弱信号放大至可检测范围;最后,测量并记录谱线,生成核磁共振谱图。

2. 核磁共振谱图的应用核磁共振谱图在许多领域中都有广泛的应用,以下列举一些常见的应用:2.1 化学分析核磁共振谱图可以用于分析、鉴定和定量化学物质。

通过观察核磁共振谱图中峰的位置和强度,可以确定化合物的结构和成分,识别未知化合物,并进行定量分析。

2.2 药物研发核磁共振谱图在药物研发过程中起着重要的作用。

通过核磁共振谱图可以确定不同化合物的结构和相对含量,评估药物的纯度以及监测药物在体内的代谢过程,从而指导新药的设计和优化过程。

2.3 体内成像核磁共振成像(MRI)是一种基于核磁共振原理的无创体内成像技术。

通过对人体或动物体内的核磁共振信号的接收和分析,可以生成具有高分辨率的体内图像,用于医学诊断和疾病监测。