八年级物理匀速直线运动

- 格式:ppt

- 大小:963.50 KB

- 文档页数:24

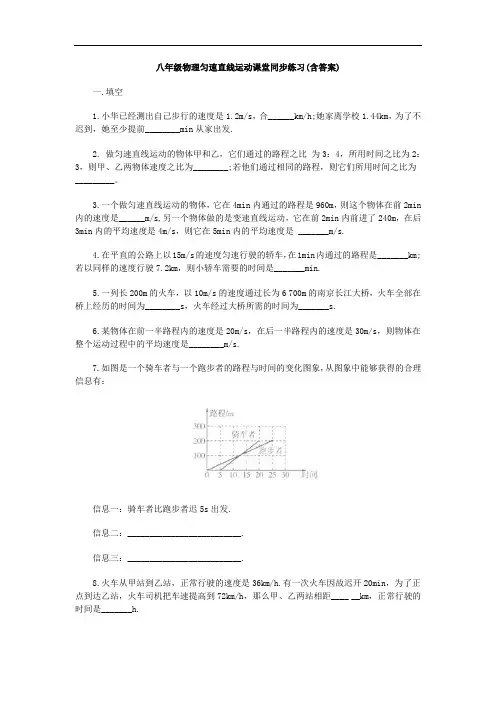

八年级物理匀速直线运动课堂同步练习(含答案)一.填空1.小华已经测出自己步行的速度是1.2m/s,合______km/h;她家离学校1.44km,为了不迟到,她至少提前________min从家出发.2. 做匀速直线运动的物体甲和乙,它们通过的路程之比为3:4,所用时间之比为2:3,则甲、乙两物体速度之比为________;若他们通过相同的路程,则它们所用时间之比为_________。

3.一个做匀速直线运动的物体,它在4min内通过的路程是960m,则这个物体在前2min 内的速度是______m/s,另一个物体做的是变速直线运动,它在前2min内前进了240m,在后3min内的平均速度是4m/s,则它在5min内的平均速度是 _______m/s.4.在平直的公路上以15m/s的速度匀速行驶的轿车,在1min内通过的路程是_______km;若以同样的速度行驶7.2km,则小轿车需要的时间是_______min.5.一列长200m的火车,以10m/s的速度通过长为6 700m的南京长江大桥,火车全部在桥上经历的时间为________s,火车经过大桥所需的时间为_______s.6.某物体在前一半路程内的速度是20m/s,在后一半路程内的速度是30m/s,则物体在整个运动过程中的平均速度是________m/s.7.如图是一个骑车者与一个跑步者的路程与时间的变化图象,从图象中能够获得的合理信息有:信息一:骑车者比跑步者迟5s出发.信息二:__________________________.信息三:__________________________.8.火车从甲站到乙站,正常行驶的速度是36km/h.有一次火车因故迟开20min,为了正点到达乙站,火车司机把车速提高到72km/h,那么甲、乙两站相距____ __km,正常行驶的时间是_______h.9.做匀速直线运动的物体甲和乙,它们通过的路程之比为3:2,所用时间之比为2:1,则甲、乙物体的速度之比为_______;若通过相同路程,则它们所用时间之比为_______.10.一辆小汽车在平直的公路上做匀速直线运动,10s内行驶了80m,则该汽车运动的速度是______m/s;途中经过一座大桥,从桥头到桥尾共用了5min,这座桥长 ______km.11. 某地区道路如图所示,歹徒在A处作案后沿AB以5m/s速度逃跑,到达B时停留1s,接着沿BC以6m/s速度逃跑。

简单1、关于匀速直线运动的下列说法中,正确的是()A.速度越大的物体,通过的路程越长B.速度越大的物体运动的时间越短C.速度大的物体运动一定快D.物体运动的时间越长,通过的路程越长【分析】本题由对速度意义和速度公式svt=的理解来解决.【解答】A、物体的路程s=vt,即距离是由速度和时间共同决定的,不知时间大小,无法比较,故A错误;B、时间的长短取决于速度和距离决定,不能只说速度大,时间就短,故B错误;C、速度是表示物体运动快慢的物理量,故C正确;D、路程长短取决于速度和时间,不知速度大小,无法比较,故D错误.故选C.2、甲.乙两个物体都做匀速直线运动,它们的速度之比是2:1,如果乙通过的路程是甲通过路程的2倍,则甲.乙两个物体所用的时间之比是()A.4:1 B.1:4 C.1:2 D.2:1 【分析】已知两物体的速度关系与路程关系,由速度公式的变形公式可以求出两物体运动时间之比.【解答】∵svt =,∴物体的运动时间之比:;故选B.3、物体做匀速直线运动时,路程与时间的关系为s=vt,在图中,甲、乙两直线分别是两运动物体的路程s和时间t的关系图象,由图可知两物体的速度大小是()A.v甲>v乙B.v甲<v乙C.v甲=v乙D.无法确定【分析】表示物体运动快慢的方法:(1)相同的时间比较经过路程的长短,通过的路程越长,运动的越快.(2)通过相同的路程比较时间的长短,用时间越少,运动的越快.【解答】根据相同的时间比较经过路程的长短比较物体运动快慢.如图,取相同时间t0时,s甲>s乙,所以v甲>v乙.故选A.4、一个做匀速直线运动的物体在4s内通过28m的路程,则它在前2s内的速度一定是()A.7m/s B.5m/s C.3.5m/s D.无法确定【分析】做匀速直线运动的物体速度保持不变;已知物体的路程与运动时间,由速度公式可以求出物体的速度.【解答】物体做匀速直线运动,速度保持不变,物体的速度287/4s mv m st s===;故选A.5、某物体做匀速直线运动,由速度公式svt=可知物体的()A.速度与路程成正比B.速度与时间成反比C.速度与路程成正比,与时间成反比D.速度大小恒定不变【分析】物体做匀速直线运动时,速度大小保持不变,与路程和时间的大小无关.据此分析判断.【解答】做匀速直线运动的物体的速度大小不变,不能说成与路程成正比、与时间成反比.故选D.6、关于平均速度,下列说法中正确的是()A.平均速度是反映物体位置变化的物理量B.平均速度只能大体上反映物体运动的快慢C.平均速度能精确地反映物体运动的快慢D.求平均速度,要考虑这一段时间内速度的变化【分析】物体在变速直线运动中,用平均速度表示物体的平均快慢,能大致的描述物体的运动快慢,求平均速度时要用总路程除以总时间.【解答】A、平均速度是反映物体运动平均快慢的物理量,故A错误;B、平均速度只能大体上反映物体运动的快慢,正确;C、平均速度只能大体上反映物体运动的快慢,不能准确反映物体的运动快慢,故C错误;D、求平均速度要用总路程除以总时间,和这一段时间内的速度大小无关,故D错误.故选B.7、如图所示为A,B两个小球向右运动过程的闪频照片.它表示两小球在相等的时间间隔所处的位置,则对A,B两个小球的运动情况,判断正确的()A.小球A做变速运动,小球B做匀速直线运动B.小球A做匀速直线运动,小球B做变速运动C.小球A,B都做匀速直线运动D.小球A,B都做变速运动【分析】在频闪照片中暗含的物理信息是每相连的两个点间的时间间隔相等,可根据两点间距变化判断做的是什么运动.【解答】A球频闪照片中两点间距越来越大,故做的是变速运动;B球频闪照片中两点间距一直不变,做的是匀速直线运动;所以小球A做变速运动,小球B做匀速直线运动,由此可知A符合题意,B、C、D不符合题意;故选A.8、小明的家离学校600m远,某天他上学时,以1m/s的速度走完了前一半路,为了不迟到,他改以1.5m/s的速度走完了后一半路程,则他上学时走路的平均速度是()A.1.25m/s B.1.2m/s C.2m/s D.1.5m/s 【分析】先求出小明在前一半路程和后一半路程所用的时间,相加求出总时间t,用已知的路程s除以总时间t算出平均速度.【解答】s=600m,一半的路程为300m,小明走前一半路程所用的时间111300300 1/s mt sv m s===,后一半路程所用的时间222300200 15/.s mt sv m s===,从家到学校总时间t=t1+t2=300s+200s=500s.小明上学的平均速度6001.2/500s mv m st s===.故选B.9、一位同学上学时,第1min内通过140m,第2min内通过140m,则这个同学()A.一定做匀速直线运动B.一定不做匀速直线运动C.可能做匀速直线运动D.一定做变速运动【分析】物体在任何相等时间内的路程相等,物体做匀速直线运动,做匀速直线运动的物体速度保持不变.【解答】一位同学上学时,第1min内通过140m,第2min内通过140m,该同学在两个相邻的1min内路程相等,但在每1min内的运动情况我们并不清楚,物体可能做匀速直线运动,也可能做变速直线运动,故ABD错误,C正确;故选C.10、小芸骑车上学,前100m用了30s,后100m用了20s,求小芸在这200m 内的平均速度.A.4m/s B.5m/s C.6m/s D.8m/s【分析】明确全程的平均速度就是用总的路程除以总的时间,再将相关的数值带入公式即可正确计算出结果.【解答】已知:总路程s=200m,总时间t=30s+20s=50s,求:小芸的平均速度v,小芸在200m内的平均速度2004/50s mv m st s===.答:小芸在这200m内的平均速度为4m/s.故选A.难题1、用图象可以表示物体的运动规律,图中用来表示物体做匀速直线运动的是()A.②③B.①③C.①④D.②④【分析】看清楚图象中的横坐标和纵坐标所代表的物理量,再根据图象的形状判断物理量间的关系或变化规律.【解答】①图象表示物体的速度不随时间的变化而变化,是匀速直线运动;故A正确;②图象表示路程不随时间的变化而变化,是静止状态;故B错误;③图象表示通过的路程与时间成正比,即物体的速度不变,是匀速直线运动;故C正确;④图象表示速度随时间的变化而变化,且速度与时间成正比;是匀加速直线运动;故D错误;故选B.2、图是甲、乙两辆同时同地同方向运动小车的s-t图象,由图象可知()A.甲、乙两车在整个过程中都做匀速直线运动B.经过5秒钟,甲车通过的路程比乙车长C.经过10秒钟,甲、乙两车通过的路程相等D.经过30秒钟,甲、乙两车通过的路程相等【专题】错解分析题;图析法;长度、时间、速度.【分析】物体做匀速直线运动时,速度是一定的,路程与时间成正比.如果用s-t图象去表示物体的运动情况,那么匀速直线运动的图象就是一条直线,变速运动的图象则是折线.判断甲车和乙车在相同时间内哪个行驶的路程长,只需比较两个图象所对应的纵坐标(路程)就可以了.【解答】A、从甲和乙的图象来看,甲车行驶的路程与时间是成正比的,所以甲做的是匀速直线运动;乙车在行驶过程中,有一段时间是静止不动的,所以乙车做的不是匀速直线运动,故A错误;B、经过5秒钟,我们看到乙车所行驶的路程比甲大,故B错误;C 、经过10秒钟,两车的s -t 图象相交于一点,表明它们行驶的路程是相等的,都行驶了20m ,故C 正确;D 、经过30秒钟,甲车行驶的路程是60m ,乙车行驶的路程是35m ,所以是甲车行驶的路程长,故D 错误.故选C .3、一火车从甲地开往乙地,先v 1的速度行驶了整个路程的一半,然后又以v 2的速度行驶完了整个路程的另一半.火车行驶完全程的平均速度为( )A .12122v v v v +B .122v v +C .12122()v v v v +D .12122()v v v v + 【分析】先根据速度公式求出物体在前一半路程和后一半路程的运动时间,得出全程用的时间,再利用总路程除以总时间求全程的平均速度.【解答】物体在前一半路程的运动时间:11111122s s s t v v v ===, 物体在后一半路程的运动时间:22222122s s s t v v v ===, 物体全程用的时间121222s s t t t v v =+=+, 物体全程的平均速度:121212222v v sv s s tv v v v s ===++总. 故选A .4、一列火车从甲地开往乙地,先以120km/h 匀速行驶完前一半路程,又以80km/h 驶完后一半路程,则其驶完全程的平均速度大小是( )A .96km/hB .100km/hC .108km/hD .90km/h【分析】先根据速度公式求出物体在前一半路程和后一半路程的运动时间,得出全程用的时间,再利用总路程除以总时间求全程的平均速度.【解答】设甲乙两地间的距离为s ,则物体在前一半路程的运动时间为:1112st v =物体在后一半路程的运动时间为:2212st v = 物体全程用的时间为:12121122s s t t t v v =+=+ 物体全程的平均速度:121212221208096/111208022v v s s v km h t v v s s v v ⨯⨯=====+++. 故选A .5、2011年11月3日凌晨,我国自行研制的太空轨道空间站第一个目标飞行器“天宫一号”与运输飞船“神舟8号”在太空成功对接,合为一体,如模拟图所示.开始对接时两个飞行器相距5km ,经过1h8min 的时间完成对接.对接过程中若以“天宫一号”为参照物,则“神舟8号”的平均飞行速度为___________m/s (结果保留两位小数);当对接成功后它们的相对运动速度为___________m/s .A .1.23;0B .1.32;0C .1.23;1.23D .1.23;1.32【分析】(1)已知路程与时间,由平均速度公式可以求出平均速度;(2)两者连为一体后,相对静止,相对速度为零.【解答】(1)时间t =1h8min =4080s ,“神舟8号”的平均飞行速度5000123/4080.s m v m s t s==≈; (2)对接成功后它们成为一体,速度相等,相对速度为0.故答案为:1.23;0.故选A .6、在一次爆破中用一条长0.5m 的引火线来引爆炸药,引火线的速度是0.5cm/s ,点火的人点着火线后骑自行车以5m/s 的速度离开爆炸现场,点火者能不能在炸药爆炸前骑到离爆炸点600m 以外的安全区?【分析】由速度公式的变形公式求出引火线燃烧需要的时间,然后由速度公式的变形公式求出点火者的路程,最后判断是否能够到达安全区.【解答】∵s v t=, ∴引火线的燃烧时间:5010005/.s cm t s v cm s===引火引火线线, 点火者在这段时间内的路程:s=vt=5m/s×10s=500m<600m,点火者不能到达安全区;答:点火者不能到达安全区.7、某司机驾车前行,突然发现前方80m处有障碍物.司机从发现险情到踩刹车制动需要的反应时间为0.75s,这段时间内汽车保持原速前行了15m.汽车制动后还要继续向前滑行30m才能停下.(1)汽车制动前的速度是多少?(2)若司机酒后驾车,反应时间是平时的4倍.请通过计算判断汽车是否撞上障碍物.【分析】(1)已知反应的时间和在这段时间内行驶的距离,根据公式svt=可求汽车制动前的速度;(2)已知酒后驾车的反应时间,根据公式S=Vt可求反应距离,加上滑行的距离再与距离障碍物的距离相比较,即可得出结论.【解答】(1)汽车制动前的速度1520/0.75mm sssvt===;答:汽车制动前的速度为20m/s;(2)由于反应时间t′=4t,所以匀速运动阶段有:s′=vt′=4vt=4s=4×15m=60m;s总=s′+s减=60m+30m=90m;所以s总>80m,汽车将撞上障碍物.。

2012部编版八年级物理上册《匀速直线运动》教案及教学反思教学目标:1.学习匀速直线运动的基本概念和公式。

2.理解匀速直线运动的物理意义和运动规律。

3.能够解决匀速直线运动的相关问题。

教学准备:1.教师准备:教案、课件、模型等。

2.学生准备:学习笔记、课本。

教学过程:第一步:导入通过引导学生回顾前面学过的相关知识,如位移、速度、时间等,来促进学生对匀速直线运动产生兴趣和理解。

第二步:讲授知识点首先,教师要明确讲授知识点,让学生了解匀速直线运动的概念和基本特征。

其次,通过多种表现形式,如PPT、实验演示等表现形式,深入浅出地讲解匀速直线运动的运动规律和数学公式。

第三步:互动探究针对学生的实际情况,教师可以利用小组或者成双成对的方式,让学生一起分析问题和探究解决方法。

教师也可以根据学生的不同情况,适当调整探究深度和方法。

第四步:巩固性练习通过对一些匀速直线运动的例题的讲解和练习,让学生进一步巩固所学的知识点,并学会应用公式求解相关问题。

第五步:拓展阅读教师可以提供一些有关匀速直线运动的拓展阅读材料,如科普文章、实验简报等,增加学生的知识广度,并引导学生进行交流讨论。

第六步:课堂总结通过对本节课内容的总结,让学生集中思维,回顾所学知识,增强学生的记忆效果。

教学反思:在教学过程中,我采用了多种方式,如PPT、实验演示等,把匀速直线运动的知识点深入浅出地呈现给学生,使其更加深入地了解了匀速直线运动的基本特征和规律。

在探究过程中,我也尽量满足学生不同的探究需求,让他们将所学的知识点运用到实际问题的解决中。

需要注意的是,教师应该参考学生的实际情况,在教学过程中适时调整和改进教学方法,让学生在愉快和轻松的氛围中学习,从而更好地掌握所学知识。

苏科版八年级物理上册第五章物体的运动第三节匀速直线运动重点难点一、匀速直线运动与变速直线运动说明(1) 物体所做的直线运动可分为两类:匀速直线运动、变速直线运动。

(2) 做匀速直线运动的物体,在整个运动过程中其速度是不变的,无论用多长时间(多少路程)计算出的速度都相同;而变速直线运动的物体,在整个运动过程中其速度是变化的,通过速度公式求出的速度跟所取的时间长短及路程远近有关。

(3) 物体实际的运动多是变速的。

二、科学探究:百米赛跑过程中速度的变化1、提出具体而明确的探究问题:同学在100m跑的过程中速度是否变化?如何变化?2、以小组为单位,设计实验方案。

(1) 实验器材:皮尺、停表、标识物(小旗…)(2) 实验原理:s vt =(3) 实验步骤:先利用皮尺将100m的路程分成每10m一段,并做好标记。

再利用停表测出你的同学每达到一个标识处所用的时间,并做好记录。

(4) 整理数据,将数据以表格或图象的方式给出。

这样一目了然,既便于自己分析问题,也便于别人阅读。

(5) 结论的获得。

说明(1) 结论应以实验所测量的结果为准,不能考虑到结果与日常经验不符,或与别人的结果不一致,形成实验结果与结论不一致的情况。

(2) 对于一个做变速运动的物体,分的段数越多,所测得的速度越接近于真实值。

我们通过这种方法只能粗略地描述其运动快慢变化,即大体上知道了它运动的快慢。

但不能精确地知道它的运动情况,即不知它何时加速,何时减还,何时中途停留。

(3) 变速运动比匀速运动复杂,在不要求很精确,只作粗略研究的情况下,也可以用svt=求它的速度,不过这时求出的速度v,表示的是物体在通过路程s中的平均快慢程度,应该叫平均速度。

我们说一个物体的平均速度,必须指出它在某段时间内,或在某段路程中的平均速度,否则平均速度的含义就不确切了。

在公式svt=中,s和t之间有着严格的一一对应关系,s一定是t 时间内通过的路程,t 一定是通过路程s 所用的时间。

匀速直线运动公式

匀速直线运动是物理学中最基础的运动形式之一,指物体在同一方向上以相同的速度做直线运动的现象。

对于匀速直线运动,我们可以通过一些简单的公式来描述其运动规律。

1. 位移公式

在匀速直线运动中,物体的位移与速度成正比。

位移公式可以表示为:

$ s = v \times t $

其中,$ s $ 表示位移,$ v $ 表示速度,$ t $ 表示时间。

这个公式告诉我们,当物体以匀速直线运动时,它的位移与速度乘以时间的乘积成正比。

2. 速度公式

匀速直线运动中,物体的速度保持不变,速度公式可以表示为:

$ v = \frac{s}{t} $

其中,$ v $ 表示速度,$ s $ 表示位移,$ t $ 表示时间。

这个公式告诉我们,匀速直线运动中物体的速度等于位移除以时间,即速度等于单位时间内的位移量。

3. 时间公式

在匀速直线运动中,通过位移和速度的关系,我们可以得到时间公式:

$ t = \frac{s}{v} $

其中,$ t $ 表示时间,$ s $ 表示位移,$ v $ 表示速度。

这个公式告诉我们,匀速直线运动中物体到达某一位置所需的时间等于位移除以速度,即时间等于位移与速度的比值。

4. 加速度公式

在匀速直线运动中,物体的加速度为零,加速度公式可以表示为:

$ a = 0 $

即加速度为零。

这个公式说明了在匀速直线运动中,物体的速度不随时间而改变,因此其加速度为零。

综上所述,匀速直线运动公式包括位移公式、速度公式、时间公式和加速度公式。

这些公式可以帮助我们描述和理解匀速直线运动的规律,为物理学的研究提供了重要的基础。

匀速直线运动一.选择题(共25小题)1.关于匀速直线运动的说法正确的是()A.沿着路线是直的运动就是匀速直线运动B.只要是速度大小不变都是匀速直线运动C.匀速直线运动的物体,速度总是保持不变D.以上都不对2.两个物体都做匀速直线运动,但它们的速度大小不同,下列说法正确的是()A.在不同的时间内,两个物体通过的路程可能相等B.在相同的时间内,两个物体通过的路程可能相等C.速度大的物体,通过的路程一定长D.速度小的物体,通过的路程一定短3.对于做匀速直线运动的物体,下列说法中正确的是()A.物体运动的速度越大,运动的路程越长B.在相同的时间内,物体运动的路程越长,速度越大C.通过相同的路程,物体所用的时间越短,速度越小D.物体运动的时间越短,速度越大4.关于匀速直线运动速度公式v=下列说法正确的是()A.速度跟路程成正比B.速度跟时间成反比C.运动路程越短,速度就越小D.速度的大小不受路程和时间变化的影响5.从匀速直线运动的速度公式v=可知()A.速度与路程有关系,路程大速度大B.速度与时间有关系,时间短速度大C.速度不随时间或路程而变化D.速度大小由通过的路程和时间共同决定6.关于匀速直线运动速度公式v=.下列说法正确的是()A.物体运动的速度v越大,通过的路程s越大B.物体运动的速度v越大,通过的时间t越大C.物体运动的速度v和路程s成正比,与时间t成反比D.物体运动的速度v由确定但与s,t的大小无关7.下列关于物体运动状态的判断正确的是()A.一个物体在任意相等的时间内,通过的路程相等,则物体一定在作匀速直线运动B.一个物体在任意相等的时间内,通过的路程相等,则物体一定在作速度大小不变的折返直线运动C.一物体在一条直线沿同一方向上运动,在第一秒内、第二秒内和第三秒内通过的路程都相等,则物体一定在作匀速直线运动D.一物体在一条直线沿同一方向上运动,在任意相等的时间内通过的路程都相等,则物体一定在作匀速直线运动8.判断一个物体做匀速直线运动的依据是()A.每隔1s沿直线运动的路程相等B.只需物体的速度大小不变C.1s内运动5m,2s内运动10m,3s内运动15m D.任何相等的时间内,沿直线运动的路程都相等9.下列各运动中属于匀速直线运动的物体是()A.苹果从树上掉下来B.铅球在地面上沿直线滚动至静止C.汽车在平直公路上匀速行驶D.从一楼沿楼梯匀速走到三楼教室的同学10.静止和匀速直线运动是最简单的运动状态,下列说法正确的是()A.月亮相对地球是静止的B.歼﹣15在航母上滑行起飞做的是匀速直线运动C.在轨运行的人造地球卫星做匀速直线运动D.高铁在平直的轨道上匀速行驶是匀速直线运动11.下列人或物体运动到最高点,若外力全部撤销,能保持做匀速直线运动的是()A.水中的乒乓球由静止释放上升到到最高点B.滚摆竖直上升到最高点C.斜抛出去的皮球落地后又弹到最高点D.荡秋千的人达到最高点12.一个物体沿平直公路运动,第1s运动了10m的路程,第2s、第3s所通过的路程都是10m,则该物体在3s内的运动()A.一定是匀速直线运动B.一定是变速直线运动C.可能是匀速直线运动,也可能是变速直线运动D.可能是匀速曲线运动13.一物体做匀速直线运动,当它通过45m的路程时用了30s的时间,那么它前15s内的速度为()A.0.5m/s B.1.5m/s C.2m/s D.3m/s14.如图所示,是香香同学在相等时间间隔里运动的情景,可能做匀速运动的是()A.B.C.D.15.小球从左向右运动时,每隔相等时间曝光一次,所得到的照片如图所示,其中小球做匀速直线运动的是()A.B.C.D.16.如图1所示,是利用每秒闪光10次的照相装置拍摄到的四个物体运动的闪光照片(图中的黑点代表物体),其中可能作匀速直线运动的物体是()A.B.C.D.17.如图所示,实验小车的车厢顶部,悬挂着一个钢球,图中表示小车水平向右运动的不同情况,则小车做匀速直线运动的是()A.B.C.D.18.图记录了甲、乙两辆汽车在平直公路上行驶时,在相同时间内通过的路程。

初二年级上册物理公式 1、匀速直线运动的速度公式:

求速度:v=s/t

求路程:s=vt

求时间:t=s/v

2、变速直线运动的速度公式:v=s/t

3、物体的物重与质量的关系:G=mg (g=9.8N/kg)

4、密度的定义式

求物质的密度:ρ=m/V

求物质的质量:m=ρV

求物质的体积:V=m/ρ

4、压强的计算。

定义式:p=F/S(物质处于任何状态下都能适用)

液体压强:p=ρgh(h为深度)

求压力:F=pS

求受力面积:S=F/p

5、浮力的计算

称量法:F浮=G—F

公式法:F浮=G排=ρ排V排g

漂浮法:F浮=G物(V排

悬浮法:F浮=G物(V排=V物)

6、杠杆平衡条件:F1L1=F2L2

7、功的定义式:W=Fs

8、功率定义式:P=W/t

对于匀速直线运动情况来说:P=Fv (F为动力) 9、机械效率:η=W有用/W总

对于提升物体来说:

W有用=Gh(h为高度)

W总=Fs

10、斜面公式:FL=Gh

11、物体温度变化时的吸热放热情况

Q吸=cmΔt (Δt=t-t0)

Q放=cmΔt (Δt=t0-t)。

匀速直线运动(一)[教学设计]本节内容教学可以分为两个课时:第一课时主要探究匀速直线运动规律为重点,让学生参与活动,研究充水玻璃管中气泡的运动规律,进而自然提出匀速直线运动的定义。

既使他们学到课程标准要求的知识和技能又体验到探究的乐趣。

通过学生间的相互配合、分工协作和对实验现象的分析处理,培养团结互助的合作精神和实事求是的科学态度。

教学过程中也应重视物理图像的教学,进一步训练他们运用、分析物理图线的技能。

变速直线运动的概念通过学生熟悉的两个实例引入,引导学生根据实际情况用不同的方法判断直线运动的性质。

[教学目标]1.通过对“充水玻璃管中气泡的运动规律”的研究,了解最简单的运动——匀速直线运动。

2.在活动中尝试设计实验方案,并与同学合作,交流完成研究任务。

3.尝试用图像来描述物体的简单运动,体会到用图像来研究问题的方便。

[教学重点与难点]1.认识匀速直线运动及其规律。

2.了解变速直线运动定义及判断方法。

3.知道平均速度的物理意义。

[教具、实验器材]计算机及课件、实物投影。

一米长的一端封闭的玻璃管,管内注入水,并留约2厘米长的一段空气柱,管口被封闭。

秒表。

[板书]1、匀速直线运动定义:我们把速度不变的直线运动叫做匀速直线运动。

2、变速直线运动定义:我们把速度变化的直线运动叫做变速直线运动定义。

3、平均速度=路程/时间[备注]研究充水玻璃管中气泡的运动规律无法进行实验,可以用以下实验代替。

实验器材:檀香一支(约20cm)、火柴、秒表、刻度尺分小组进行实验,两个同学一个小组。

步骤:1、在檀香上每隔0.2cm处画上一条刻度线。

点燃檀香。

一位同学负责观察檀香燃烧,另一位同学负责用秒表记录下檀香每燃烧相等间隔所用时间。

3、重复上一次实验,每隔0.4cm作一标识,记录数据。

4、作出s-t图、v-t图。

匀速直线运动(二)[教学设计]第二课时主要涉及速度公式的运用,因为速度公式是初中物理学习中的第一个计算公式,所以要注意解题的规范要求。