梁实秋先生对翻译的贡献

- 格式:pdf

- 大小:71.55 KB

- 文档页数:2

哈姆雷特梁实秋译本哈姆雷特梁实秋译本《哈姆雷特》的中文译本中,比较受推崇的有卞之琳译本、梁实秋译本、朱生豪译本。

那么梁实秋作家的大家了解?《哈姆雷特》梁实秋的散文体翻译用散文体译莎剧的代表人物就是梁实秋先生。

梁实秋先生以近四十年的漫漫人生完成煌煌四十卷《莎士比亚全集》的翻译,是中国文化史上的不朽盛事,海内外能独自把莎剧全部译成汉语的,迄今只有梁实秋先生一人。

并且他对待翻译的态度与他的人生观一样,传统,十分严谨,一丝不苟。

在翻译莎士比亚时,他经过大量的“爬梳剖析”,最终选定未经任何增删的牛津版本作为原文材料,还广泛阅读了许多莎剧专家的大量注释,作细致的比较鉴别,尽量使译作与原作保持一致。

梁实秋的译文:死后还是存在,还是不存在,——这是问题;究竟要忍受这强暴的命运的矢石,还是要拔剑和这滔天恨事拼命相斗,才是英雄气概呢?死,——长眠,——如此而已;梁实秋采用了散文体,把原文中的“无韵体”一律译成散文,而“原文中押韵之处则悉数译为韵语。

”用散文体翻译莎剧,也在一定程度上推进了白话文运动的进一步发展和完善。

关于译为散文的原因,他在30年代出版的莎剧译本的《例言》中提出了自己的观点。

他这样谈到,“莎翁的原文大部分是‘无韵诗’,凡原文为‘无韵诗’,则亦译为散文。

因为‘无韵诗’中文根本无此体裁,莎翁之运用‘无韵诗’体亦甚自由,实已接近散文,不过节奏稍微齐整;莎士比亚戏剧在舞台上演员并不咿呀吟诵,亦读若散文一般。

所以译文以散文为主。

”“不过,所谓无韵诗并不是等于把散文拿来分开排印,这是很重要的一点。

他的译文不是单纯的直译,逐字直译会成为令人无法卒读的文字,也不是完全意译,因为意译能产生流畅的.文字,但与原文的语气和节奏相差太远了。

梁实秋的散文译本通俗易懂,读起来不会那么枯燥,索然无味。

“死后还是存在,还是不存在,——这是问题;”一个踌躇满志又迷茫敏感的王子形象跃然纸上。

三.卞之琳的诗体翻译用诗体翻译莎士比亚戏剧的有孙大雨,方平,林同济等人,但最著名的代表人物是卞之琳先生。

梁实秋的译学思想简论——以梁译《莎士比亚全集》为例严晓江(泰遘欠学绔瘩诤学斑≥接要:黎实秋的译莎活动渗透着他的翻译思想。

他以袄妻受责酶态度译莎。

蘩褫译莎羲鼹准备工终。

盅张懿零鸯研究相结合.注重译文内容的信实可靠;他采取以异化为主、归化为辅的翻译策略。

力求恰切适度,体现了翻译的“中庸”宅道:他强调荧善相谐的审美理念。

注重文学与遁德的关系,弼酵也努力遗褰美藓影或。

关键词:粱实秋;译擎思想;《莎士比亚全集>粱实歉先生在文学翻译方蘑建树不蔑。

健凝译7十凡部裰方文学名瓣以及不少诗歌、散文、评论、短篇小说等,其巾最受瞩目的翻译贡献是汉译《莎士比亚全集》,该译文具有“学院派”风格.是典型的“学者型”黼译。

叶永烈曾这样评价粱实歌译本:“这邦基薯黪独立译赛,舞绝终灸繁一流懿文学翻译家一锤定音,同时也显示了他的超人的毅宠。

埋头苦平的精神。

他姆海峡此岸的傅雷旗鼓相当。

称为两岸译界两臌子。

”Pt每t oT)粱实秋的译莎活动渗透着他的翻译思想,这主要是攒恁黯巍译态度、魏译策硌渡及戮译窜美等麓蘧豹看法,淡及在具体翻译实践中的体现。

一、认真负责的翻译态度译者终为愿文接受畿兼译文生产者。

必须农“诚”的基碳士兼颞两种文化传统、辩种价值混、蕊释事美称准,获覆寻找一个最佳的平衡点.这魑翻译的基零态度。

梁寅秋说:“从搴翻译的人若不自己先彻底明白他所翻译的东烈就冒昧的翻译起来.郅燕不受责酶符为。

迢虱弓l缀撂葵的媲努。

斑该不襻矮的去查考.查出来应加注释。

使读者也能锈国。

”12106ro灏此.他十分璧视译莎前的准备工作,盘张翻译与研究相结合。

粱实秋曾先聪撰写了多篇论文对莎士比亚进行丁系列研究,铡鬃《莎±魄驻与经》、《莎±滋亚警隧芪锘误》、《莎翁夫入》、<莎士比亚的墓志》、《略谈莎士比豫作品里的鬼》、《莎士比驻的演出》等镣。

可以说,这些研究魑梁实秋成功翻译莎作的璧要翦提。

霹时,粱实歉对莎士珏二溅时代的英谬也进行了深入探讨.并鬣逶骁穗痘的历史施瑷、柱会文{l:、飙海习俗等方渐的知识。

梁实秋的翻译观对儿童文学翻译的启示梁实秋翻译的英国经典幻想小说《彼得·潘》体现了其对文学翻译的独特思考,他的翻译观逐渐了引起学界的重视。

目前国内对梁实秋的翻译研究大多集中在梁实秋与鲁迅翻译思想的比较上,以及梁实秋与朱生豪莎译本的比较上,而对于梁实秋翻译观的研究还有待深入。

许多译者开始注重儿童文学的可读性,照顾儿童读者的低语言水平及理解能力87。

但是儿童文学翻译也在选材,态度和策略等方面出现了一些问题,如过度简化、过度归化、随意删改等问题。

儿童文学翻译属于文学翻译的范畴,必然符合文学翻译的一般原则。

但是,由于其服务对象儿童具有自身的特点,儿童文学翻译又有其独特的要求。

虽然梁实秋没有阐述自己对儿童文学翻译的看法,但是他的翻译观也给儿童文学翻译解决这些现实问题提供了一些可贵的借鉴。

一.梁实秋的翻译观翻译观是指译者对翻译持有的看法,既包括对翻译这一职业的定性,也包括对译文是否达标,达到何种标准的衡量与思考。

梁实秋认为翻译不同于学问和艺术,而应视为一种服务。

这种服务既面向作者,也面向读者。

一方面,译者要尽可能传达作者的原意,而不是自由创作;另一方面,译者要对所译内容进行择选,为读者提供能滋养其心性的精神养料。

这一总体认知深刻影响了梁实秋的翻译实践。

在翻译选材上,他主张仔细甄选原著,有学术价值,或者能够反映永恒人性的,应当优先进行翻译。

在翻译态度上,他反对为了迎合读者的口味,提高文章的可读性,而对原著进行割裂。

22-23同时,他认为最好的翻译不仅要能对原文的意思忠实,还要对原文的“语气”忠实。

在翻译策略上,他以异化策略为主,主要体现在语言形式和文化内容上114,但同时,他也注意到汉英语法的差异,主张以句为单位,充分理解其意义后,以汉语的固有方式表达出来。

22-23二.梁实秋的翻译观对儿童文学翻译的启示1.源文本的选择梁实秋认为文学不能有浅薄的教训意味,但文学与道德有密切关系126,文学是永恒人性的描写。

2021年第08期71文学研究从《莎士比亚全集》阐述梁实秋“信、顺”翻译观周浩洁引言:众所周知,中国有悠久的翻译历史,从开始有翻译活动开始,人们就形成了许许多多的翻译思想与翻译理论。

中古至今,我国有很多翻译家,我将在本论文中通过《莎士比亚全集》具体阐述梁实秋的翻译观。

“信”即“诚信”,是相对于原作者而言的,就是要尽最大努力再现原作的思想内容;“顺”即“通顺”是相对于译文而言的,旨在使读者能较为通顺地看懂译文,体现了对他人的关怀。

翻译作品要与当时的研究相结合。

梁实秋在他的《莎士比亚的版本》一文中,他也对各个时期的版本进行了详细的研究与对比,摒弃了其他版本中不恰当的,没有深刻表露莎士比亚的词语,他也保留了莎士比亚原作的标点符号并且,把真实的莎士比亚还原给读者。

面对外国地名人名的翻译,他采用现代的英国读音进行音译的方法。

梁实秋先生选择作品的标准是判断作品是否属于经典作品,能够很容易地凸显作者的所思所想。

梁实秋先生在翻译选材上最高的成就是耗时30多年一个人完成了《莎士比亚全集》的翻译工作。

莎士比亚的作品就完全符合了梁实秋的选材标准。

梁实秋先生在《现代中国文学之浪漫的趋势》一文中就说,假若翻译者对于自己所翻译的外国作品不采取理性的研究态度,其选择的方式就不是有纪律的和有目的的,反过来而是任性纵情凡投其所好者翻译,结果是一不留神就把国外第三四流的作品翻译至中国,还常常视为至宝加以模仿学习贻害无穷。

那一流的作品和三四流的作品的区别是什么?(李娟,2010,P67)翻译工作严格遵循求全、存真及负责的精神。

梁实秋先生翻译作品文字使用贴合,语句通顺,不过度地采用繁琐复杂的辞藻。

他的《翻译要怎样才会好》一文中所提到的:“信而不顺,顺而不信都是一样的糟糕硬译不必即信,顺译也不必即误。

”在那个时期,这种翻译思想是非常独立特行的,也符合辩证的翻译观,对中国翻译原则及思想有着重要的贡献。

梁实秋虽然与很多文人结交,但在40年代之后基本没有参加政治。

第27卷第3期上海第二工业大学学报 V ol.27 No.3 2010年9月 JOURNAL OF SHANGHAI SECOND POLYTECHNIC UNIVERSITY Step. 2010 文章编号:1001-4543(2010)03-0249-05梁实秋直译及直译加注的翻译方法——以梁译《奥赛罗》与《罗密欧与朱丽叶》为例王慧莉(上海第二工业大学外国语学院大学英语部,上海201209)摘 要:梁实秋是我国学贯中西的著名学者,能很熟练地使用中英文进行创作并在翻译中巧妙地进行两种语言的转换。

作为第一个独自完整地翻译《莎士比亚全集》的译者,他的译作已经成为莎学研究专家和学者的重要参考资料。

本文将结合梁实秋的译作,重点论述他如何运用以句子为单位的直译及直译加注的翻译方法来重现原作的精神风貌,以供当今翻译工作者参考。

关键词:翻译方法;直译;直译加注;精神风貌;形神兼顾中图分类号:H315.9 文献标志码: B0 引言梁实秋是第一位将《莎士比亚全集》译介到中国的人。

他的翻译作品受到译界专家的广泛好评。

但由于种种原因,梁实秋的译作在中国大陆的众多出版物中经常是被忽略的,因此,我们有必要对他的翻译活动做深入的研究。

在当今翻译界,翻译方法大致分为两种:直译法和意译法。

直译法(literal translation/word-for-word translation)指的是在语言条件许可的前提下,在译文中不仅传达原文的内容,还尽可能完整地保留原文的修辞风格及组句形式。

意译法 (meaning translation)是指原文的有些内容与形式不宜用汉语直接表达,而是经过解析后以另外的形式表达出来,也就是说更着重于意思的翻译,而不拘泥于表面文字。

作为一代翻译名家,梁实秋对翻译有他独到的理论。

他认为翻译首先要慎重选材。

他坚持只翻译一流的外国作品,因为一流的作品会反映永恒的人性,蕴含深刻的哲理。

只有这样的作品才会给后人以启迪,发挥它不朽的价值。

梁实秋的创作与翻译梁实秋的创作与翻译相得益彰,其代表作雅舍系列散文和汉译《莎士比亚全集》恪守中庸之道,体现了隔与不隔的文化心态。

1、生平简介梁实秋,号均默,原名梁治华,字实秋,笔名子佳、秋郎,程淑等。

中国著名的散文家、学者、文学批评家、翻译家,国内第一个研究莎士比亚的权威,祖籍浙江杭州,出生于北京。

1915年夏,考入清华学校。

1923年8月赴美留学,专攻英语和欧美文学。

回国后,先后任教于南京东南大学、青岛大学(后改为国立山东大学)并任外文系主任兼图书馆馆长、北京师范大学。

1949年5月移居台湾,先后任台湾省立师范学院英语系主任、台湾省立师范大学文学院长。

1987年11月3日病逝于台北。

梁实秋是现代著名的散文家、学者、文学批评家、翻译家,主要作品有《文艺批评论》、《雅舍小品》、《英国文学史》、《英国文学选》等,并翻译有《莎士比亚全集》。

2、翻译之路梁实秋被任为外国文学系主任兼图书馆馆长,成为学校里的大员。

青岛大学于1930年10月21日正式开学,梁实秋担任的课程有英国文学史、文艺批评等,这些课都是以前讲过的,轻车熟路。

他除了担任教学和外文系的行政职务外,还负责图书馆的工作,购书、内部行政事务等等,工作十分忙碌。

在青岛期间,除了教学,梁实秋更多的时间还用在读书、写作和翻译上。

此前,他在上海从事文学批评时,曾遭到以鲁迅为首的左翼文学家的猛烈攻伐。

来到青岛后,梁实秋他已基本上绝意于批评而潜心于读书了。

他制定了一个庞大的读书计划,其中,《十三经注疏》、《资治通鉴》、《二十一史》被列在首位。

《十三经注疏》全系圈读,而《资治通鉴》除圈读外,还加了批注。

一部仇兆鳌的《杜诗详注》一直跟了他五十年,都被翻烂了。

对这些卷帙浩繁的典籍,他是下了真功夫的,一部《十三经注疏》他甚至是在厕所里读完的。

他自述说,将经书置于厕内,虽云不敬,但逐日浏览,稍得大意,亦获益不浅。

厥后对于经书始知仔细阅读。

在厕内看书,在枕上看书,是我的毛病,积习难除,不足为训。

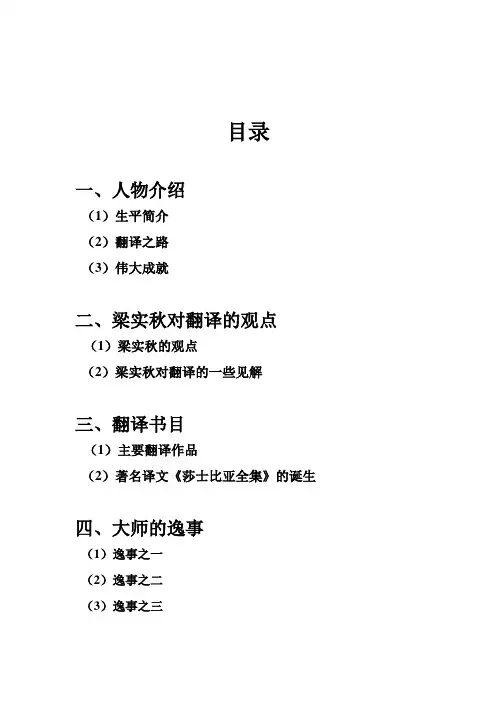

目录一、人物介绍(1)生平简介(2)翻译之路(3)伟大成就二、梁实秋对翻译的观点(1)梁实秋的观点(2)梁实秋对翻译的一些见解三、翻译书目(1)主要翻译作品(2)著名译文《莎士比亚全集》的诞生四、大师的逸事(1)逸事之一(2)逸事之二(3)逸事之三翻译名家之梁实秋(09外语系教育二班:李欢田嘉璐黄恋谭艳青廖兰)<人物介绍>1、生平简介梁实秋,号均默,原名梁治华,字实秋,笔名子佳、秋郎,程淑等。

中国著名的散文家、学者、文学批评家、翻译家,国内第一个研究莎士比亚的权威,祖籍浙江杭州,出生于北京。

1915年夏,考入清华学校。

1923年8月赴美留学,专攻英语和欧美文学。

回国后,先后任教于南京东南大学、青岛大学(后改为国立山东大学)并任外文系主任兼图书馆馆长、北京师范大学。

1949年5月移居台湾,先后任台湾省立师范学院英语系主任、台湾省立师范大学文学院长。

1987年11月3日病逝于台北。

梁实秋是现代著名的散文家、学者、文学批评家、翻译家,主要作品有《文艺批评论》、《雅舍小品》、《英国文学史》、《英国文学选》等,并翻译有《莎士比亚全集》。

2、翻译之路梁实秋被任为外国文学系主任兼图书馆馆长,成为学校里的大员。

青岛大学于1930年10月21日正式开学,梁实秋担任的课程有“英国文学史”、“文艺批评”等,这些课都是以前讲过的,轻车熟路。

他除了担任教学和外文系的行政职务外,还负责图书馆的工作,购书、内部行政事务等等,工作十分忙碌。

在青岛期间,除了教学,梁实秋更多的时间还用在读书、写作和翻译上。

此前,他在上海从事文学批评时,曾遭到以鲁迅为首的左翼文学家的猛烈攻伐。

来到青岛后,梁实秋他已基本上绝意于批评而潜心于读书了。

他制定了一个庞大的读书计划,其中,《十三经注疏》、《资治通鉴》、《二十一史》被列在首位。

《十三经注疏》全系“圈读”,而《资治通鉴》除圈读外,还加了批注。

一部仇兆鳌的《杜诗详注》一直跟了他五十年,都被“翻烂了”。

浅析鲁迅与梁实秋翻译之争中的“硬译”和“重译”摘要:二十世纪二、三十年代,鲁迅和梁实秋就翻译的性质展开了一场旷日持久的论战。

论战的时间之长,战辞之激烈,实属中国文史所罕见。

本文从争论的两个焦点问题对此进行分析讨论。

关键词:鲁迅;梁实秋;硬译;重译1.引言在二十世纪二、三十年代,梁实秋鲁迅展开了一场持续了八年之久的翻译论战。

这场论战涉及了很多方面的问题,如文学作品中普遍的人性、文学的阶级性、文学的批判态度、翻译的标准等等。

(刘全福,2000:56)。

鲁迅的翻译原则可以概括为“直译”,“求信”和“达旨”。

梁实秋在翻译原则上没有明确的原则,但是他在翻译上持“中庸翻译观”。

他们产生争议的原因主要是二人在翻译时的切入点和侧重点不同,以及他们所持的信仰不同。

(张琳琳,2008:147).鲁迅和梁实秋关于翻译的论战始于梁实秋的《论鲁迅先生的“硬译”》一文,这篇文章发难的对象是刚刚出版的《文艺与批评》一书,而这本书是鲁迅从日译本编译的苏联卢那卡察尔斯基的文艺评论集。

在此书中,鲁迅表明了他对自己翻译这本书态度,他翻译完这本书后发现很晦涩,难解之处很多,但是他觉得如果将句子拆下来再翻译的话,又会失去原来精悍的语气。

于是他又说道,他只能这样硬译了,只是希望读者肯硬着头皮读下去。

从这里就可以看出鲁迅与梁秋实争论的两个主要问题,即:“硬译”和“重译”。

2.鲁迅和梁实秋关于“硬译”和“重译”的争论2.1 “硬译”的争论在鲁迅先生编译的《文学与批评》一书之后,梁实秋马上就在《新月》杂志上发表了《论鲁迅先生的“硬译”》,批评鲁迅先生的文风。

梁实秋说道,鲁迅先生写作小说及杂谈时,文笔简练流利,没有人能说他的文笔不济,可是译笔不敢恭维,又说鲁迅前些年翻译的文字,如《苦闷的象征》,原文还不至于让读者看不懂,但是译文却转变风格了,文句极端难懂,句法稀奇古怪,离“死译”不远了。

(杨玉玲,2006:88).梁实秋认为让读者硬着头皮读完死硬的文字,不是一件愉快的事。

“存真”原则对梁实秋翻译的影响一、引言二、梁实秋的翻译原则一以“存真”为第一要义然而,事实绝非如此,梁实秋批评的是让读者看不懂的“硬译”,他提倡译文要通顺可读,但也坚决反对为了译文的顺畅而牺牲对原作的忠实性。

在漫漫五十余载的翻译生涯中,梁实秋始终将“信”字置于首位。

在《论翻译的一封信》中,他明确指出:“翻译要忠实于原文,如能不但对原文的意思忠实,而且还对‘语气’忠实,这自然是好的翻译;虽然能让读者懂,而误译原文,这种翻译是要不得的;既误译原文,而且还要读者‘硬着头皮’去读,这是太霸道了。

”很明显,在梁实秋看来,译文的顺畅必须要建立在对原文“信”的基础上。

在晚年接受丘彦明女士采访时,梁实秋也一再强调:“我翻译中首要注意之事是忠于原文,虽不能逐字翻译,至少尽可能逐句翻译,决不删略原文。

”可以说,梁实秋一生的翻译活动都以“存真”为第一要义,“存真”的翻译原则深刻影响了梁实秋的翻译态度、翻译选材以及翻译实践,下文将分点予以阐述。

三、“存真”原则指导下梁实秋的翻译活动1、翻译态度一认真负责,强调翻译与研究相结合首先,梁实秋注重对原作版本的选择。

既然梁实秋强调忠实原作,最大限度地再现原作的精神风貌,这就必然要涉及到原作的版本问题。

以《莎士比亚全集》的翻译为例,由于莎士比亚作品不止一个版本,有古本,也有现代本,因此译者需要决定以哪个版本作为原文材料。

在版本的选择上,梁实秋本着“存真”的原则,通过对莎士比亚早期版本的反复研究,参考现代诸版本,最终选定了未经任何删节的牛津版本,也就是没有删除剧中为了迎合观众而大量存在的污言秽语的版本,力求为读者再现一个全面、真实的莎士比亚作品集。

其次,梁实秋强调细致的文本研究工作。

梁实秋在《翻译之难》一文中谈及:“从事翻译的人若不自己先彻底明白他所翻译的东西就冒昧的翻译起来,那是不负责任的行为。

遇到引经据典的地方,应该不惮烦的去查考,查出来应加注释,使读者也能明白。

”为了翻译莎士比亚作品,梁实秋做了大量的前期研究工作,他广泛收集了田汉、孙大雨、朱生豪等人的译本以及国内外一切可以得到的珍贵资料,参考了18世纪以来各位名家的注释,兼收并蓄,以便能够更加透彻地理解原文文字背后的意义。

梁实秋先生的翻译贡献及翻译观

马博

【期刊名称】《兰台世界》

【年(卷),期】2017(000)015

【摘要】梁实秋先生耕耘译坛六十载,一生坚持将西方一流文学名著介绍到中国,是我国第一位独立翻译完成《莎士比亚全集》的翻译家.对梁实秋的翻译贡献进行介绍,以及从翻译标准、翻译选择、翻译态度及翻译策略等方面对其翻译观进行梳理有利于促进我国翻译事业健康发展.

【总页数】3页(P120-122)

【作者】马博

【作者单位】辽宁大学外国语学院沈阳110036

【正文语种】中文

【中图分类】K825

【相关文献】

1.梁实秋先生对西方文学翻译的杰出贡献 [J], 王卓文

2.梁实秋先生对翻译的贡献 [J], 王建敏

3.梁实秋先生的翻译贡献及翻译观 [J], 马博;

4.杨宪益先生的翻译贡献及翻译观 [J], 马博

5.杨宪益先生的翻译贡献及翻译观 [J], 马博;

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。