氮气吸脱附实验

- 格式:ppt

- 大小:1.64 MB

- 文档页数:16

n2 物理吸附-脱附表征

物理吸附-脱附表征是指利用吸附-脱附技术来研究材料的表面

性质和孔隙结构。

这种技术主要用于研究吸附剂、催化剂和多孔材

料等。

在物理吸附-脱附表征中,常用的技术包括氮气吸附法(BET 法)、氩气吸附法、比表面积测定法、孔体积测定法等。

首先,物理吸附-脱附表征可以通过氮气吸附法来评估材料的比

表面积。

氮气吸附法是利用氮气在不同相对压力下吸附到材料表面

的原理来测定材料的比表面积。

通过绘制吸附等温线和脱附等温线,可以计算出材料的比表面积,进而了解材料的表面活性和孔隙结构。

其次,物理吸附-脱附表征也可以通过氩气吸附法来评估材料的

孔体积。

氩气吸附法利用氩气分子在不同相对压力下进入材料孔隙

的原理,来测定材料的孔体积分布。

通过分析吸附等温线和脱附等

温线的形状,可以得到材料的孔体积分布信息,从而了解材料的孔

隙结构特征。

另外,物理吸附-脱附表征还可以结合比表面积测定法和孔体积

测定法来全面评估材料的吸附性能。

比表面积和孔体积是影响材料

吸附性能的重要因素,通过综合分析两者的数据,可以更全面地了

解材料的吸附-脱附特性,为材料的应用提供重要参考。

总的来说,物理吸附-脱附表征是一种重要的材料表征技术,通过测定材料的比表面积和孔体积等参数,可以全面了解材料的表面性质和孔隙结构特征,为材料的研究和应用提供重要的参考依据。

n2吸附–脱附曲线n2吸附–脱附曲线是研究材料吸附性能的重要手段之一。

它通过实验测定材料在不同温度下对氮气的吸附量,从而得到吸附–脱附曲线。

这条曲线可以反映材料的孔隙结构、比表面积以及吸附能力等信息,对于研究材料的吸附特性和应用具有重要意义。

n2吸附–脱附曲线实验通常采用比表面积测定仪进行,其原理是利用氮气在温度和压力控制下与材料表面发生吸附和脱附的过程。

在实验过程中,首先将待测样品放入比表面积测定仪中,然后通过控制温度和压力来实现氮气的吸附和脱附。

在吸附过程中,氮气会进入材料的孔隙结构中,使得样品的质量增加;而在脱附过程中,氮气会从孔隙结构中释放出来,导致样品质量减少。

通过测量样品质量的变化,可以得到不同温度下的吸附–脱附曲线。

n2吸附–脱附曲线的形状可以分为四个区域:I区、II区、III区和IV区。

在I区,随着相对压力的增加,吸附量迅速增加,这是因为氮气分子首先进入孔隙结构较大的部分;在II区,吸附量的增加逐渐减缓,这是因为较小孔隙的填充速度较慢;在III区,相对压力接近于1时,吸附量基本稳定,这是因为所有孔隙都已经填充满;在IV区,随着相对压力的减小,脱附过程开始,吸附量逐渐减少。

n2吸附–脱附曲线中的一些重要参数包括比表面积、孔径分布和孔容等。

比表面积是指单位质量或单位体积材料表面积的大小,它可以通过BET方法计算得到。

孔径分布是指不同孔径大小的孔隙在材料中所占的比例,它可以通过BJH法计算得到。

孔容是指单位质量或单位体积材料中孔隙所占的体积比例,它可以通过样品的准确质量和密度计算得到。

n2吸附–脱附曲线在材料科学和化学工程领域有着广泛的应用。

首先,它可以用于研究材料的孔隙结构和比表面积等性质,从而评价材料的储气、储能和分离等应用潜力。

其次,它还可以用于研究材料的吸附性能,例如用于催化剂和吸附剂等方面的研究。

此外,n2吸附–脱附曲线还可以用于评估材料的质量和稳定性,例如用于药物载体和生物材料等方面的研究。

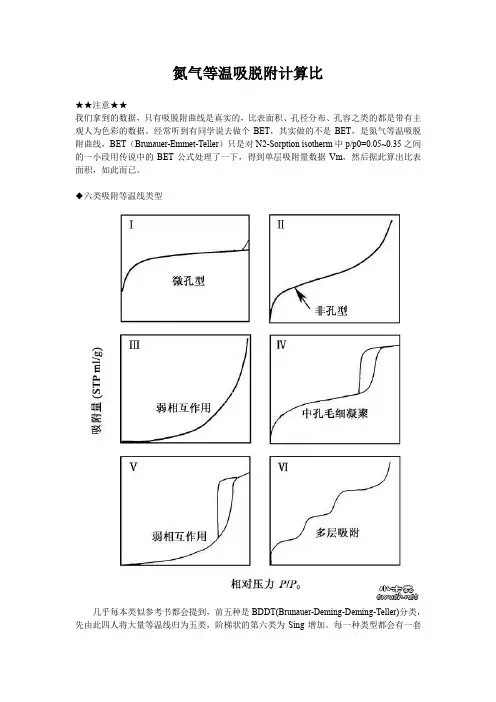

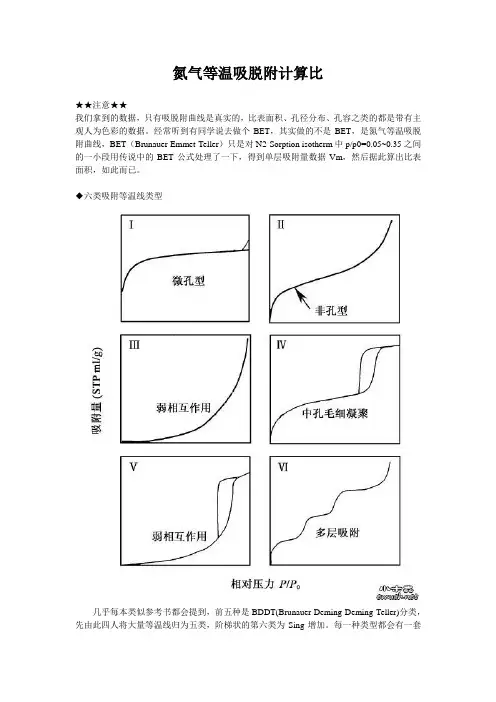

氮气等温吸脱附计算比★★注意★★我们拿到的数据,只有吸脱附曲线是真实的,比表面积、孔径分布、孔容之类的都是带有主观人为色彩的数据。

经常听到有同学说去做个BET,其实做的不是BET,是氮气等温吸脱附曲线,BET(Brunauer-Emmet-Teller)只是对N2-Sorption isotherm中p/p0=0.05~0.35之间的一小段用传说中的BET公式处理了一下,得到单层吸附量数据Vm,然后据此算出比表面积,如此而已。

◆六类吸附等温线类型几乎每本类似参考书都会提到,前五种是BDDT(Brunauer-Deming-Deming-Teller)分类,先由此四人将大量等温线归为五类,阶梯状的第六类为Sing增加。

每一种类型都会有一套说法,其实可以这么理解,以相对压力为X轴,氮气吸附量为Y轴,再将X轴相对压力粗略地分为低压(0.0-0.1)、中压(0.3-0.8)、高压(0.90-1.0)三段。

那么吸附曲线在:低压端偏Y轴则说明材料与氮有较强作用力(І型,ІІ型,Ⅳ型),较多微孔存在时由于微孔内强吸附势,吸附曲线起始时呈І型;低压端偏X轴说明与材料作用力弱(ІІІ型,Ⅴ型)。

中压端多为氮气在材料孔道内的冷凝积聚,介孔分析就来源于这段数据,包括样品粒子堆积产生的孔,有序或梯度的介孔范围内孔道。

BJH方法就是基于这一段得出的孔径数据;高压段可粗略地看出粒子堆积程度,如І型中如最后上扬,则粒子未必均匀。

平常得到的总孔容通常是取相对压力为0.99左右时氮气吸附量的冷凝值。

◆几个常数※液氮温度77K时液氮六方密堆积氮分子横截面积0.162平方纳米,形成单分子层铺展时认为单分子层厚度为0.354nm※标况(STP)下1mL氮气凝聚后(假定凝聚密度不变)体积为0.001547mL例:如下面吸脱附图中吸附曲线p/p0最大时氮气吸附量约为400 mL,则可知总孔容=400*0.001547=400/654=约0.61mL※STP每mL氮气分子铺成单分子层占用面积4.354平方米例:BET方法得到的比表面积则是S/(平方米每克)=4.354*Vm,其中Vm由BET方法处理可知Vm=1/(斜率+截距)。

氮气等温吸脱附计算比★★注意★★我们拿到的数据,只有吸脱附曲线是真实的,比表面积、孔径分布、孔容之类的都是带有主观人为色彩的数据。

经常听到有同学说去做个BET,其实做的不是BET,是氮气等温吸脱附曲线,BET(Brunauer-Emmet-Teller)只是对N2-Sorption isotherm中p/p0=0.05~0.35之间的一小段用传说中的BET公式处理了一下,得到单层吸附量数据Vm,然后据此算出比表面积,如此而已。

◆六类吸附等温线类型几乎每本类似参考书都会提到,前五种是BDDT(Brunauer-Deming-Deming-Teller)分类,先由此四人将大量等温线归为五类,阶梯状的第六类为Sing增加。

每一种类型都会有一套说法,其实可以这么理解,以相对压力为X轴,氮气吸附量为Y轴,再将X轴相对压力粗略地分为低压(0.0-0.1)、中压(0.3-0.8)、高压(0.90-1.0)三段。

那么吸附曲线在:低压端偏Y轴则说明材料与氮有较强作用力(І型,ІІ型,Ⅳ型),较多微孔存在时由于微孔内强吸附势,吸附曲线起始时呈І型;低压端偏X轴说明与材料作用力弱(ІІІ型,Ⅴ型)。

中压端多为氮气在材料孔道内的冷凝积聚,介孔分析就来源于这段数据,包括样品粒子堆积产生的孔,有序或梯度的介孔范围内孔道。

BJH方法就是基于这一段得出的孔径数据;高压段可粗略地看出粒子堆积程度,如І型中如最后上扬,则粒子未必均匀。

平常得到的总孔容通常是取相对压力为0.99左右时氮气吸附量的冷凝值。

◆几个常数※液氮温度77K时液氮六方密堆积氮分子横截面积0.162平方纳米,形成单分子层铺展时认为单分子层厚度为0.354nm※标况(STP)下1mL氮气凝聚后(假定凝聚密度不变)体积为0.001547mL例:如下面吸脱附图中吸附曲线p/p0最大时氮气吸附量约为400 mL,则可知总孔容=400*0.001547=400/654=约0.61mL※STP每mL氮气分子铺成单分子层占用面积4.354平方米例:BET方法得到的比表面积则是S/(平方米每克)=4.354*Vm,其中Vm由BET方法处理可知Vm=1/(斜率+截距)◆以SBA-15分子筛的吸附等温线为例加以说明此等温线属IUPAC 分类中的IV型,H1滞后环。

N2吸脱附曲线说明计算氮等温吸附和解吸的比表面积和孔径分布的几点注意事项我们获得的数据只是真实的吸收-解吸曲线。

比表面积、孔径分布、孔容等都是主观和人为的数据。

经常听到一些学生说要做一个BET,但他们实际做的不是BET,而是氮气等温吸附-解吸曲线。

BET(Brunauer-Emmet-Teller)只处理N2-N2-吸附等温线中p/p0=0.05~0.35之间的一小段,用著名的BET公式获得单层吸附数据Vm,然后根据它计算比表面积,如此而已。

◆六种吸附等温线几乎每一本类似的参考书都会提到前五类是BDDT(布鲁纳-戴明-戴明-泰勒)。

首先,他们四个人把大量的等温线分成五类,而第六类台阶状的是星升。

每种类型都有一组语句。

事实上,可以理解,相对压力是X轴,氮吸附量是Y轴。

X轴相对压力大致分为三个部分:低压(0.0-0.1)、中压(0.3-0.8)和高压(0.90-1.0)。

那么吸附曲线为:低压端偏离y轴表明材料对氮气有很强的作用力。

类型??类型,类型iv),许多微孔由于微孔隙中的强吸附势,显示在吸附曲线的起点?类型;材料作用力(?)对低压端偏离x轴的解释较弱??类型五)。

中压端主要是氮气在材料孔隙中的冷凝和积聚。

中孔分析来自这些数据,包括样品颗粒堆积产生的孔和有序或梯度中孔内的孔。

BJH方法基于本节获得的孔径数据。

高压段可以大致看出颗粒堆积的程度,如?如果模型最终上升,粒子可能不均匀。

通常,当相对压力约为0.99时,获得的总孔体积通常是氮吸附的冷凝值。

◆几个常数※液氮温度为77K时,液氮六方密堆积态氮分子的横截面积为0.162平方纳米,形成单层铺展时,单层厚度为0.354纳米※在标准温度和压力下冷凝1毫升氮气后(假设冷凝密度不变),体积为0.001547毫升例如,当吸附曲线p/p0在下面的吸附图中最大时,如果氮气的吸附容量为约400毫升,可以看出总孔体积= 400 * 0.001547 = 400/654 =约0.61毫升STP占地4.354平方米/毫升的氮分子铺砌成单层。

氮气等温吸脱附曲线1.引言氮气等温吸脱附曲线是一种重要的吸附现象,对于研究材料的表面性质和吸附性能具有重要意义。

本文旨在探讨氮气等温吸脱附曲线的实验方法、样品制备、实验条件、数据采集与分析、结果与讨论,以及表面吸附机理等方面。

2.实验方法氮气等温吸脱附曲线的测量通常采用物理吸附分析法,如Brunauer-Emmett-Teller(BET)法。

BET 法是一种通过测量不同相对压力下样品的吸附量,计算出样品的比表面积和孔径分布的方法。

本实验也将采用BET 法进行测量。

在实验过程中,将样品置于氮气气氛中,并控制温度保持恒定。

然后通过改变氮气的相对压力,测量样品的吸附量。

通过重复实验,可以得到不同相对压力下的吸附量数据。

3.样品制备为了得到准确的氮气等温吸脱附曲线,样品的制备非常重要。

本实验采用溶胶凝胶法(sol-gel)制备样品。

溶胶凝胶法是一种常用于制备无机材料的方法,具有制备条件温和、纯度高、结晶性好等优点。

具体制备过程如下:(1)配置溶胶:将硝酸盐、醇和水的混合物在搅拌条件下加热至一定温度,形成溶胶;(2)凝胶化:将溶胶在恒温条件下静置一段时间,使溶胶中的溶剂蒸发,溶胶逐渐转化为凝胶;(3)干燥:将凝胶置于高温下进行干燥,排除水分和其他挥发性组分;(4)烧结:将干燥后的样品在高温下进行烧结,得到目标材料。

4.实验条件本实验中,实验温度设置为300K、350K和400K,每个温度下分别进行至少三次实验以确保结果的准确性。

此外,还需要保证实验过程中样品所处的环境为氮气气氛。

5.数据采集与分析实验过程中,通过记录不同相对压力下的氮气吸附量,可以绘制出氮气等温吸脱附曲线。

利用BET方程可以计算出样品的比表面积和孔径分布。

通过对这些数据的分析,可以深入了解样品的表面性质和吸附性能。

6.结果与讨论(1)氮气等温吸脱附曲线:实验结果将给出不同温度下的氮气等温吸脱附曲线。

通过对比不同温度下的曲线,可以观察到温度对样品吸附性能的影响。

关于氮气等温吸脱附计算比表面积、孔径分布的若干说明目的:是让大家对氮气等温吸脱附有一个基本的理解和概念,不会讲太多源头理论,内容不多,力求简明实用。

本人有幸接触吸脱附知识的理论和实践,做个总结一是长久以来的心愿,二则更希望能和大家共同学习、探讨和提高。

由于内容是自己的总结和认识,很可能会有部分错误,希望大家能给予建议、批评和指导,好对内容做进一步的完善。

★★注意★★我们拿到的数据,只有吸脱附曲线是真实的,比表面积、孔径分布、孔容之类的都是带有主观人为色彩的数据。

经常听到有同学说去做个BET,其实做的不是BET,是氮气等温吸脱附曲线,BET(Brunauer-Emmet-T eller)只是对N2-Sorption isotherm中p/p0=0.05~0.35之间的一小段用传说中的BET公式处理了一下,得到单层吸附量数据Vm,然后据此算出比表面积,如此而已。

◆六类吸附等温线类型几乎每本类似参考书都会提到,前五种是BDDT(Brunauer-Deming-Deming-T eller)分类,先由此四人将大量等温线归为五类,阶梯状的第六类为Sing增加。

每一种类型都会有一套说法,其实可以这么理解,以相对压力为X轴,氮气吸附量为Y轴,再将X轴相对压力粗略地分为低压(0.0-0.1)、中压(0.3-0.8)、高压(0.90-1.0)三段。

那么吸附曲线在:低压端偏Y轴则说明材料与氮有较强作用力(І型,ІІ型,Ⅳ型),较多微孔存在时由于微孔内强吸附势,吸附曲线起始时呈І型;低压端偏X轴说明与材料作用力弱(ІІІ型,Ⅴ型)。

中压端多为氮气在材料孔道内的冷凝积聚,介孔分析就来源于这段数据,包括样品粒子堆积产生的孔,有序或梯度的介孔范围内孔道。

BJH方法就是基于这一段得出的孔径数据;高压段可粗略地看出粒子堆积程度,如І型中如最后上扬,则粒子未必均匀。

平常得到的总孔容通常是取相对压力为0.99左右时氮气吸附量的冷凝值。

氮气吸附脱附

氮气吸附脱附是一种吸附作用,也是一种重要的物理化学过程。

它可以被用来进行各种实验和应用,如同温脱附、同温吸附、脱附速率、吸附容量等等。

氮气吸附脱附的原理是物质的分子对氮气的吸附作用。

氮气吸附可以用来探索和评估物质的性质,影响吸附作用的因素也可以用氮气吸附脱附来检验。

氮气的吸附作用的本质是由于氮气的极性结构导致的相互作用,这种相互作用会导致氮气与物质分子之间的一种弱结合。

这种结合能力取决于物质分子的结构、极性和表面性质等因素。

氮气吸附脱附过程中,影响吸附作用的因素有温度、压力、溶液浓度、物质表面活性剂等。

一般来说,温度升高时,氮气分子的运动能增加,吸附作用也相应增强;溶液浓度变化时,氮气分子的驻留时间变化,也会影响吸附作用;物质表面活性剂的变化,也会影响氮气分子的吸附作用。

氮气吸附脱附的实验方法是以不同的温度、压力和实验条件,在一定时间内测定氮气的吸附脱附的数据,以此分析影响吸附作用的因素,找出氮气分子与物质之间的相互作用,并从中提出物理化学过程的机理。

氮气吸附脱附在工业中有广泛的应用,如在精炼石油工艺中,可以利用氮气的吸附作用,来减少和去除某些气体的污染物;在天然气加工中,也可以采用氮气的吸附作用,去除气体中的有毒物质和污染

物;在气体分离技术中,也可以使用氮气的吸附作用,进行质量检测或纯净气体的分离。

总之,氮气吸附脱附是一种重要的物理化学过程,在实验方法和应用领域都有广泛的应用。

通过对氮气吸附脱附过程的研究,可以更好地掌握物质的性质,把握物质分子之间的相互作用,从而为人类提供更多的可能性,改善我们的生活和发展自然资源。

氮气吸附脱附操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!氮气吸附与脱附操作流程详解氮气吸附与脱附是化学、材料科学以及环境工程等领域中常见的技术,主要用于研究和处理各种材料的表面性质。