中枢神经协调障碍训练方案

- 格式:docx

- 大小:16.49 KB

- 文档页数:3

神经康复学恢复中枢神经系统功能的治疗方法神经康复学是一门专注于恢复中枢神经系统功能的学科,旨在帮助患有中风、脑损伤、脊髓损伤等疾病的患者恢复正常的生活能力。

在神经康复学领域,有许多治疗方法被广泛应用,并取得了一定的疗效。

本文将介绍几种常见的治疗方法。

一、物理治疗物理治疗是神经康复学中常用的治疗方法之一。

它包括运动疗法、传统物理疗法和康复技术等。

运动疗法通过各种运动训练帮助患者恢复肢体的协调性和运动功能。

传统物理疗法如热疗、冷疗和电疗则通过物理手段刺激和调节神经系统,促进恢复。

康复技术如按摩、牵引和理疗等有助于减轻疼痛,改善神经系统功能。

二、康复训练康复训练是神经康复学中另一种重要的治疗方法。

通过系统的训练和练习,患者可以渐进地改善神经系统功能。

康复训练可以包括认知训练、感觉和运动训练等。

认知训练通过各种认知活动和记忆训练帮助患者重新获得思考和记忆能力。

感觉和运动训练则通过刺激和锻炼患者的感觉和运动神经,促进功能的恢复。

三、药物治疗药物治疗是神经康复学中常用的辅助治疗方法。

根据患者的病情和病因,医生可以开具相应的药物来改善神经系统功能。

例如,抗凝血药可以帮助中风患者预防和治疗血栓形成;抗痉挛药可以减轻痉挛症状,提高患者的舒适度。

不过,药物治疗应在医生指导下进行,避免不必要的风险。

四、功能电刺激功能电刺激是一种通过电流刺激神经系统来恢复功能的治疗方法。

它可以通过传输电流来模拟神经信号,促进神经细胞的活动,并改善功能。

功能电刺激可以分为多种类型,如经皮电刺激、脑电刺激和神经电刺激等。

这些刺激方法在促进神经系统恢复方面发挥着重要作用。

总结起来,神经康复学中有多种治疗方法可供选择,其中包括物理治疗、康复训练、药物治疗和功能电刺激等。

这些方法可以针对患者的不同病情和需求进行个性化的治疗,帮助他们恢复中枢神经系统功能,提高生活质量。

然而,每种治疗方法都有其优势和限制,因此患者在接受治疗前应咨询专业的医生,选择合适的治疗方案。

协调性功能的训练一、概述协调(Coordination)是指人体产生平滑、准确、有控制的运动的能力,运动的质量,应包括按照一定的方向和节奏,采用适当的力量和速度,达到准确的目标等几个方面。

协调与平衡密切相关。

中枢神经系统中参与协调控制的部位主要有小脑、基底节、脊髓后索。

协调功能障碍又称为共济失调,根据中枢神经中不同的病变部位分为小脑性共济失调、基底节共济失调、脊髓后索共济失调。

二、协调功能障碍的表现中枢神经系统有三个领域控制协调运动的产生,它们是小脑、基底神经节和脊髓后柱(后索)。

1.小脑功能不全造成的协调缺陷缺乏精细协调及对距离的判断力,这种距离可以影响步态、姿势和运动方式。

其步态常表现为两脚分开较宽、不规则、不稳定、蹒跚。

(1)辨距不良:对距离的判断力不好。

(2)意向性震颤:震颤发生于随意运动时。

(3)姿势性震颤:站立时身体前后摇摆。

(4)轮替运动障碍:又称为快复动作不良,完成快速交替动作有困难。

(5)运动分律:所完成的活动不是平滑的一个运动,而是一连串运动成分。

2.基底神经节功能不全造成的协调缺陷基底节神经病变,主要是运动不正常和肌张力的改变,其一类主要表现为震颤,肌张力过高,随意运动减少,动作缓慢,面部表情呆板,如帕金森综合征;另一类表现为上肢和头面部不自主和无目的动作,这些动作类似随意运动中的一个片断,但肌张力低下,如舞蹈病。

具体表现为:(1)静止性震颤:明显的特征是随着有目的的运动而减轻或消失。

(2)运动不能:不能启动一个运动。

(3)手足徐动:四肢、躯干、面部以外的部位缓慢的、不随意的扭曲运动。

(4)偏身舞蹈症:一侧身体突然出现的、痉挛性的、有力的、没有目的的鞭打样运动。

(5)张力障碍:肌张力从高到底的变化无法预测。

3.脊髓后柱(索)功能不全造成的协调障碍后索病变,本体觉和辨别性触觉的信息不能传入大脑皮质,患者闭眼时,不能确定各关节的位置。

具体表现为:(1)当闭上眼睛或房间太黑时,由于视觉反馈的减弱,增加了平衡的紊乱,可见患者站立时身体摇晃倾斜,易跌倒。

中枢神经紊乱自愈方法中枢神经系统是人体的控制中枢,它负责控制和协调身体的各种生理活动,包括运动、感觉、思维和情绪等。

然而,由于生活压力、不良习惯、疾病等原因,中枢神经系统可能会出现紊乱,导致各种不适和疾病。

针对中枢神经紊乱,我们可以通过一些自愈方法来帮助恢复神经系统的平衡,缓解症状,提高生活质量。

首先,调整生活方式是中枢神经紊乱自愈的重要方法。

良好的作息习惯、饮食习惯和运动习惯对中枢神经系统的健康至关重要。

保持规律的作息时间,充足的睡眠,合理的饮食结构,适量的运动,都可以帮助神经系统得到充分的休息和恢复,从而减轻紊乱的症状。

其次,心理调节也是中枢神经紊乱自愈的重要手段。

长期的精神紧张、焦虑和抑郁会对中枢神经系统造成负面影响,加重紊乱的症状。

因此,学会放松自己,寻找适合自己的心理调节方法,如冥想、放松训练、心理疗法等,都可以帮助缓解神经紊乱,恢复神经系统的平衡。

另外,适当的身体锻炼也是中枢神经紊乱自愈的重要途径。

适度的运动可以促进血液循环,增强神经系统的供血和营养,有助于改善神经紊乱的症状。

尤其是一些有氧运动,如散步、慢跑、游泳等,可以帮助缓解紧张和焦虑,促进身心健康。

此外,良好的社交和人际关系也对中枢神经紊乱的自愈有着积极的影响。

与家人、朋友和同事保持良好的关系,多参加社交活动,可以帮助缓解压力和焦虑,减轻神经紊乱的症状,促进神经系统的恢复和平衡。

综上所述,中枢神经紊乱自愈方法包括调整生活方式、心理调节、适当的身体锻炼和良好的社交关系等方面。

通过这些方法,我们可以帮助神经系统恢复平衡,缓解紊乱的症状,提高生活质量。

当然,如果症状严重或持续时间较长,建议及时就医,寻求专业的帮助和治疗。

祝大家身心健康,神经系统平衡!。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢中枢协调障碍是什么疾病

导语:中枢协调障碍,是指宝宝在发育时期,出现的一种不良现象,自然这种问题的发生,对于宝宝的健康发育会带来不利影响的,因为它也会直接影响到

中枢协调障碍,是指宝宝在发育时期,出现的一种不良现象,自然这种问题的发生,对于宝宝的健康发育会带来不利影响的,因为它也会直接影响到脑细胞的发育,以及身体各种机能的发育,因此家长们必须了解这种问题,及时的帮助他们做好预防,减少这种不利伤害。

宝宝的脑细胞处于发育阶段,现在看宝宝的情况是基本正常的,随着宝宝脑细胞的发育宝宝的机体功能是可以得到发展的,现在看是脑瘫的可能性不大

指导意见:

由于没有明确检查如脑CT等检查结果,现在只能根据宝宝的行为作出初步的判断,如果条件允许可以带宝宝检查脑CT明确脑细胞发育的具体程度,现在只能通过康复训练和功能锻炼以及教育等方式给孩子进行治疗,给宝宝检查后如果存在脑细胞发育不良可以适当给予药物如胞磷胆碱,神经节苷脂钠等药物进行治疗,如果是母乳喂养可以在平时母亲丰富营养,从而促进宝宝的脑细胞发育,现在宝宝的脑细胞处于发育阶段,功能尚不完善,需要进行观察。

以上就是中枢协调障碍的一个常识内容介绍,希望通过这些介绍,每个人都应该重视,尤其是家长,对于宝宝的身体健康问题,应该格外的用心,因为不管他们身体,出现哪些疾病产生的不利影响和危害都是非常大的。

预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

协调障碍的表现1.小脑功能不全造成的协调缺陷缺乏精细协调及对距离的判断力,这种缺陷可以影响步态、姿势和运动方式。

其步态表现为两脚分开较宽、不规则、不稳定、蹒跚。

常见有以下不同表现:1)辨距不良:对距离的判断力不好。

2)意向性震颤:震颤发生于随意运动时。

3)姿势性震颤:站立时身体前后摇摆。

4)轮替运动障碍:又称为快复运动不良,完成快速交替动作有困难。

5)运动分律:所完成的活动不是平滑的一个活动,而是一连串运动成分。

2.基底神经节功能不全造成的协调缺陷由于基底神经节病变,临床主要是运动不正常和肌张力的改变。

其中一类:主要表现为震颤,肌张力过高,随意运动减少,动作缓慢,面部表情呆板,如帕金森综合征;另一类表现为上肢和头面部不自主和无目的动作,这些动作类似随意运动中的一个片断,但肌张力低下,如舞蹈病。

具体表现如下1)静止性震颤:有时称"搓丸"样,明显的特征是随着有目的的运动而减轻或消失。

2)运动不能:不能启动一个运动。

3)手足徐动:四肢、躯干、面部以外的部位缓慢的、不随意的扭曲运动。

4)偏身舞蹈症:一侧身体突然出现的、痉挛性的、有力的、没有目的的鞭打样运动。

5)张力障碍:肌张力从高到低的变化无法预测。

3.脊髓后柱(索)功能不全造成的协调障碍(感觉性)由于后索病变,本体觉和辨别性触觉的信息不能传入大脑皮质,患者闭眼时,不能确定各关节的位置。

具体表现为:1)当闭上眼睛或房间太黑时,由于视觉反馈的减弱,增加了平衡紊乱,可见患者站立时身体摇晃倾斜,易跌倒。

2)步态异常:两脚分开较宽,摇摆不定,步距不等,高抬脚,落地有声,走路看脚。

3)辨距不良:不能准确摆放四肢位置或不能触及某一特定物体,患者不用眼就不能说出检查者在其皮肤上所写的文字。

协调的检查与评定协调(共济)试验应先确定基线水平,然后对患者的协调功能进行检测。

其功能的分级是:①正常完成②轻度损伤:能完成活动,但较正常速度及技巧稍有差异③中度损伤:能完成活动,但动作慢、笨拙、不稳定非常明显④重度损伤:仅能启动活动,不能完成⑤不能活动方法检查中要注意共济失调是一侧性或双侧性,什么部位最明显(头、躯干、上肢、下肢),睁眼、闭眼有无差别等。

中枢性协调姿势障碍怎么回事中枢性协调障碍是德国沃伊特博士首先提出的,用于早期诊断脑损伤性疾病的新概念。

中国人民解放军总政治部医院小儿脑瘫研究所小儿脑瘫专家刘洪峰教授指出,中枢性协调障碍是指由于各种原因引起中枢神经损伤后,使中枢神经协调作用障碍而出现姿势反射异常和肌张力改变的病症。

中枢性协调障碍为什么直接表现为孩子的姿势异常?首先,正常婴儿对躯体在空间的位置变化具有反应的能力,称为姿势反应性,新生儿已经具有对于姿势变化的反应性,这种反应性通过感觉运动系(传入神经和传出神经)的中枢整合及协同而实现的,中枢性协同作用是对外界刺激正常应答有必须的;其次,如果这种协同作用发生障碍,必然会导致姿势反应性异常,而姿势反应性异常又必然会导致姿势和运动异常,即导致脑瘫;所以,中枢性协调障碍被沃伊特当做脑瘫早期诊断的新的概念提出来,现已为各国脑瘫专家接受和采用,实际上中枢性协调障碍是具有姿势反应性异常的脑瘫危险儿或脑瘫的脑损伤儿。

中枢性协调功能障碍一般病因分为三类1、出生前因素:主要由于先天性感染、缺氧、中毒、接触放射线、孕妇营养不良、妊高征及遗传因素等引起的脑发育不良或脑发育畸形;2、出生时因素:主要为早产、过期产、多胎、低出生体重、窒息、产伤、缺血缺氧性脑病等;3、出生后因素:新生儿期各种感染、外伤、颅内出血、胆红素脑病等。

但存在这些致病因素的患儿并非全部发生脑瘫,所以只将这些因素视为可能发生脑瘫的危险因素。

其中早产、低出生体重、多胎、脑发育不良、窒息、缺氧缺血性脑病、产伤、胆红素脑病等被视为可能发生脑瘫的主要危险因素。

如何诊断小儿中枢性协调障碍中枢性协调障碍的诊断标准是有脑损伤高危因素和运动发育落后的同时有姿势反射异常和肌张力改变,姿势反射和肌张力的异常是诊断中枢性协调障碍的必须条件。

有些佝偻病,营养不良等小儿或精神运动发育落后的小儿虽可有运动或精神发育的延迟,一般无姿势和肌张力改变,所以遇到这种小儿时不能盲目地下中枢性协调障碍的诊断。

神经疾病康复训练方法神经疾病是指中枢神经系统、周围神经系统或自主神经系统功能受损的疾病。

这些疾病包括中风、帕金森病、脊髓损伤、多发性硬化症等。

康复训练是神经疾病患者恢复功能的重要手段。

以下是一些常见的神经疾病康复训练方法。

1.物理康复训练:物理康复训练主要包括肌肉力量训练、平衡训练、柔韧性训练等。

这些训练可以帮助患者恢复肌肉功能,提高平衡能力,改善关节的灵活性。

2.运动康复训练:运动康复训练包括各种运动活动,如步行、跑步、骑自行车等。

这些运动可以帮助患者提高心肺功能,促进神经系统的恢复。

3.言语康复训练:言语康复训练主要适用于中风患者、脑损伤患者等,帮助他们恢复语言理解和表达能力。

这些训练包括发音训练、语言理解训练等。

4.职业康复训练:职业康复训练旨在帮助神经疾病患者恢复工作能力。

这些训练包括职业技能培训、工作适应训练等,以帮助患者重新融入社会。

5.心理康复训练:心理康复训练是神经疾病康复的重要组成部分。

患者往往伴随着焦虑、抑郁等心理问题,心理康复训练可以帮助他们调整情绪,提升生活质量。

除了以上的康复训练方法,还有一些辅助治疗方法可以加速神经疾病的康复:1.物理疗法:物理疗法包括按摩、热敷、电疗等,可以帮助患者减轻疼痛、放松肌肉。

2.药物治疗:药物治疗是神经疾病康复的重要手段,如抗凝血药用于中风患者,抗帕金森药物用于帕金森病患者。

3.手术治疗:有些神经疾病需要通过手术来恢复功能,如脊髓损伤患者可以进行脊髓修复手术。

4.康复设备:康复设备包括助行器、电动轮椅等,可以帮助患者进行日常活动和康复训练。

总之,神经疾病康复训练方法包括物理康复训练、运动康复训练、言语康复训练、职业康复训练和心理康复训练。

辅助治疗方法包括物理疗法、药物治疗、手术治疗和康复设备。

综合运用这些方法可以帮助患者最大限度地恢复功能和提高生活质量。

然而,康复训练方法的选择应根据患者的具体情况和病情来确定,并由专业医生和康复师进行指导和监督。

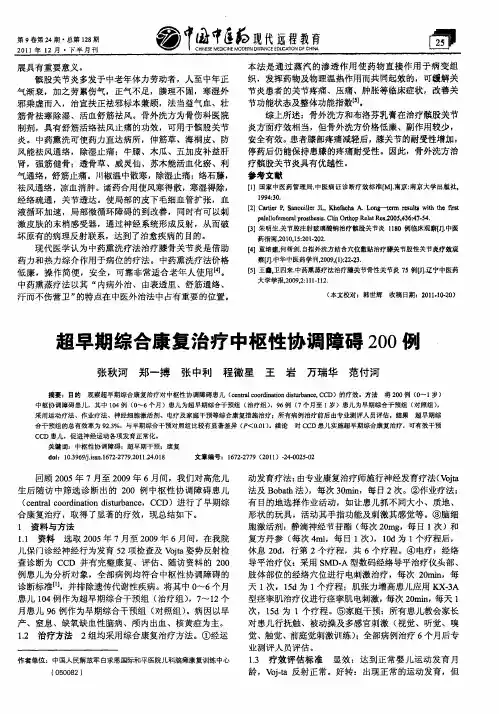

2012年5月医学康复关键词:中枢性协调障碍;康复;护理中图分类号:R493文献标识码:B文章编号:1006-0979(2012)10-0177-02小儿中枢性协调障碍运动发育落后的康复训练与护理程艳丽**西安市第四医院儿保科(710004)2012年3月12日收稿中枢性协调障碍(CCD )是指具有高危因素和姿势反应性异常的脑瘫高危儿或脑损伤高危儿,作为早期诊断脑瘫的代名词[1]。

脑性瘫痪(CP )是指由于胚胎形成缺陷或者妊娠到分娩,生后1个月以内的某种因素损害了未成熟的脑组织,导致运动障碍的器质性病变。

对我院自2010年1月~2012年1月收治的200例中枢性协调障碍运动发育落后的患儿进行针灸、推拿按摩、运动发育疗法、作业疗法、水疗、导平理疗等综合治疗的同时,并指导家长进行了家庭康复治疗护理,由此取得了良好的治疗效果,现将康复训练与康复护理的经验和体会总结如下:本组患儿共200例,其中男性126例,女性74例;年龄3个月~2岁之间。

1临床特点1.1小月龄的婴儿会出现躁动、较长时间哭闹、睡眠不良或过分安静,反应差。

有家长会感觉喂养困难,常有呕吐咳呛、吞咽困难;体重增长不良、奶量不足、消化不良。

全身肌张力过低、四肢软、动作少、面条样或肌张力过高,患儿运动少,活动困难。

哭闹时角弓反张、俯卧于球上时有飞机样动作、手握拳、拇指内收等。

1.2婴儿在运动方面的发育比同龄正常儿童差。

2~3个月,不会笑、不能抬头或抬头差;5~6个月不能翻身;8~9个月不会坐,不会抓、握。

1岁时不会爬、不能扶站,另外,有些婴儿智力发育也明显落后于同龄正常儿,智力低下、反应差,迟钝。

1.3异常的动作或姿势有:头不能保持正中位置、流延、上肢内旋后伸、前臂不能伸直、双足内或外翻、内或外旋、脚尖着地,下肢内收、交叉;下肢蛙位、肢体运动少等。

均进行导平物理治疗、神经运动发育疗法(Vojta 法和Bobath 法、上田正疗法)、作业疗法、推拿按摩并结合家庭日常生活护理的综合治疗。

运动失调和协调障碍的评估与干预方法概述:运动失调和协调障碍是一种常见的神经功能障碍,它会对个体的日常生活和运动表现产生不利影响。

评估和干预方法的选择对于准确诊断和有效治疗具有重要意义。

本文将介绍运动失调和协调障碍的评估与干预方法。

一、运动失调和协调障碍的定义与类型1. 运动失调:运动系统异常导致的身体控制紊乱,包括以下几种类型:a) 动作不协调:身体各部分之间无法良好协同工作,导致运动笨拙。

b) 下肢不稳定:行走或站立时出现不稳定感,容易摔倒。

c) 手眼协调困难:手部与眼部之间的配合出现问题,例如接球等活动。

2. 协调障碍:中枢神经系统异常引起身体控制能力下降,使得运动过程变得混乱。

a) 姿势控制困难:保持平衡以及在姿势改变时出现困难。

b) 空间感知困难:无法准确判断物体位置和空间关系。

c) 运动节奏异常:无法按照规律的节奏进行运动。

二、运动失调和协调障碍的评估方法1. 临床观察与访谈:a) 注意主诉:了解患者的运动症状,例如行走姿态、手部协调等方面。

b) 观察行为:观察患者在平衡测试时的表现,如站立双脚并拢、单腿站立等。

c) 运动检查:通过简单的运动测试来评估患者的协调能力,如交替跳跃、抓握球等。

2. 神经影像学评估:a) MRI扫描:通过对大脑和脊髓进行扫描,确定是否存在结构异常。

b) CT扫描:用于检查头颅损伤或其他可能导致运动失调和协调障碍的问题。

3. 神经生理学评估:a) 脑电图(EEG):测量脑电活动以监测大脑功能是否正常。

b) 肌电图(EMG):记录肌肉电活动以评估神经-肌肉连接是否正常。

三、运动失调和协调障碍的干预方法1. 物理治疗:a) 平衡训练:通过平衡板、稳定器等设备进行锻炼,提高姿势控制能力。

b) 功能性训练:针对患者特定的运动表现进行有针对性的锻炼,例如步态训练、手眼协调训练等。

2. 药物治疗:a) 抗帕金森药物:用于改善运动协调能力,并减轻颤抖和僵硬等症状。

b) 抗癫痫药物:能够抑制异常神经兴奋,减轻运动失调的症状。

中枢神经紊乱自愈方法

中枢神经紊乱是一种影响人们日常生活质量的疾病。

尽管该症状严重影响了患者的身心健康,但通过以下自愈方法,可以帮助缓解症状,改善中枢神经的功能。

1. 节制生活压力:同时解决工作和个人生活中的压力,可以减轻中枢神经的负荷。

建议通过适当调整工作和生活的平衡,学习放松技巧如冥想、深呼吸和温水浴等以帮助自我放松。

2. 规律的作息时间:维持良好的睡眠时间和规律的饮食习惯,有助于中枢神经的修复,促进身体的恢复和修复。

3. 适当的运动:中枢神经紊乱患者可以选择适量的运动方式,如慢跑、瑜伽和太极拳等来改善身体的代谢状况,并缓解情绪。

4. 调整饮食:多摄入富含维生素和矿物质的食物,如新鲜蔬菜、水果和全谷物,有助于提高中枢神经的功能。

减少咖啡因和糖分摄入,可以减轻神经紧张和过度兴奋的症状。

5. 寻求心理支持:通过与家人、朋友或专业心理咨询师的交流和支持,有助于缓解焦虑和紧张情绪,促进神经系统的平衡。

总结来说,通过管控生活压力、规律生活作息、适度运动、良好饮食习惯和寻求心理支持等方法,我们可以帮助中枢神经恢复正常功能,从而缓解中枢神经紊乱带来的症状。

然而,每个人的情况不同,建议在尝试任何一种方法之前,咨询医生或专业人士的建议。

中枢神经协调障碍训练方案

中枢神经协调障碍虽然听起来比较陌生,但是它还有发展成脑瘫的可能性,中枢神经协调障碍会让孩子的身体发育缓慢,而且反应和同龄人也有很大的差别,如果不及时的治疗的话会导致孩子变成程度不同的脑瘫,接下来我们就为大家详细的介绍一下中枢神经协调障碍的训练方法。

中枢神经协调障碍是指由于各种原因引起中枢神经损伤后,使中枢神经协调作用障碍而出现姿势反射异常和肌张力改变的

病症。

正常婴儿对躯体在空间的位置变化具有反应的能力,称为姿势反应性,这种反应性在出生时即已形成,在不同月龄有不同反应,它是通过中枢神经协调作用实现的。

姿势反应性异常表示有脑损伤存在,但这些异常表现还不能构成脑损伤的典型表现(如脑性瘫痪、智力低下等)的诊断条件,而只是这些脑损伤性疾病的早期表现。

如果不给予治疗,有可能发展成不同程度的脑瘫,

或者没有脑瘫而有神经心理功能发育上的迟缓和障碍。

第一,了解患儿病情,各功能情况,了解其关节活动度,和肌力,肌张力的情况,以及患儿各种不正常用力和异常姿势。

第二,找出不正常用力的部位和造成异常姿势的真正原因。

第三,根据不同年龄、智力、个性、体质、病情和不同类型的脑瘫患儿来制定合理的康复计划和训练内容方法。

第四,合理安排训练时间,分清主次,先恢复什么功能,再恢复什么功能;?每个先恢复的功能是下一个要恢复功能的基础,恢复一个功能后,再把主要恢复功能变为次要,再把次要的功能变为主要功能来训练

第五,根据孩子的个性,想办法引起孩子的兴趣,让患儿配合训练,达到更好的效果。

上面的这些内容就是关于中枢神经协调障碍的训练方案了,其实中枢神经协调障碍如果能够接受有效的训练的话是有很好

的康复效果的,训练时家长们一定要有耐心,也要对孩子有信心,坚持一段时间的训练就会有明显的起色。