第二章文学语言组织

- 格式:pptx

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:49

第一章文学观念文学观念:是对文学的看法,是对“文学是什么”的回答,是文学理念的出发点和归宿点。

不同民族有不同的文学观念,不同的时代有不同的文学观念,不同群体有不同的文学观念,文学观念属于历史的范畴,是流动的变化的。

16文学活动:世界、作家、文本、读者四个要素包含了体验、创作、接受三个过程,构成完整的文学活动。

18再现说:指在文学四要素中强调“世界”与“作品”的对应关系,认为作品是对世界的模仿或再现。

代表人物:赫拉克利特、柏拉图、亚里士多德.21表现说:是指文学四要素中强调作品与作家的关系,认为作品是作家情感的自然流露。

代表人物渥滋渥斯《抒情歌谣集》诗是强烈感情的自然流露。

雪莱《为诗辩护》.23符号论文化概念:文化是人类的符号思维和符号活动所创造的产品及其意义的总和。

代表作家德国卡西尔。

38品质阅读:是对于文学作品的语言技巧的运用以及艺术素质高下的解析。

48 价值阅读:表示阅读者:试图尽可能敏锐和准确地描述出他在作品中所发现的价值。

审美:是心理处于活跃状态的主体,在一定的中介作用条件下,对于客体的美的观照、感悟、判断。

62审美意识形态:(性质上)集团倾向性与人类共通性的统一、(主体特征)认识与情感的统一、(目的功能上看)无功利性与有功利性的统一、假定性与真实性的统一。

体验:是一种价值性的认识和领悟,它要求“以身体之,以心验之”,它指向的是价值世界。

76移情:我们把自己的情感移置到事物里去,其结果是使事物更接近我们,更亲切,更易于被我们理解。

81出入说:王国维提出的。

作家的体验不但要能“入”,而且还要能“出‘:诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。

入乎其内,故能写之。

出乎其外,故能观之。

入乎其内,故有生气。

出乎其外,故有高致。

”入乎其内就是移情式体验,出乎其外,就是体验主体对体验的反刍。

86综合性的文学定义是什么?共有那几个命题?33-34答:1、综合性的文学定义是:文学作为人类的一种文化形态,它是具有社会审美意识形态性质的凝聚着个体体验的艺术语言。

文学概论——名词解释自考“文学概论”复习笔记第一章文学观念名词解释文艺学:研究文学的科学统称,包括文学发展史、文学批评、文学理论。

文学理论:以社会历史现实为研究对象,以哲学方法论为总指导,研究和阐明文学性质、特点和一般规律的科学。

文学观念:对文学的看法,“什么是文学”,变化中的,因民族、时代、群体、人而不同。

文学:具有审美意识形态性质的、凝结个体体验的、沟通人际交流的语言艺术。

文学四要素:世界、作家、作品和记者。

文学的必备要素,体现人与客体的以象性,体现人的本质力量。

表演艺术:通过表演来展现艺术形象的艺术。

造形艺术:运用一定的材质在空间塑造立体或平面形象的艺术。

语言艺术:以语言为媒介构成艺术形象的艺术。

视界融合:同一对象,人们视界与历史已有视界交融。

文化:人类的符号思维和符号活动所创造的产品及其显示的意义的总和。

广义、狭义、符号学。

文学文化:揭示人的自生存境遇和状况;叩问人生的意义;沟通人与人、人与自然的联系;憧憬人类的未来。

品质阅读:从关注文本中的用字、比兴、平仄到关注情景、人物和情节。

价值阅读:发现文本的文化内涵和价值的阅读。

物理境:事物纯然的客观存在。

心理场:事物在人的心目中的存在。

审美:处于活跃的主体,在特定的心境、时空中,在有历史文化渗透下,对客体的美的观照、感悟、判断。

审美意识形态:集团倾向性与人类共同性的、认识与情感的、无功利性与有功利性的、假定性与真实性的统一。

文学的认识性:以社会的认识,感性认识与理性认识。

文学的情感性:文学认识总是以情感评价方式表现出来。

文学的假定性:文学的虚拟性。

文学的真实性:艺术形象的合情合理的性质。

经验:个人见闻和经历及所获得的知识与技能。

体验:把自己置身于价值世界去寻求、体味、创造生活的意义和诗意。

诗言志:诗是抒发人的思想感情的。

诗缘情:诗歌是抒发人的感情的。

教化:诗歌为政治教化服务的文学思想。

文艺复兴:14~16世纪,以复兴古希腊、古罗马文化为目标。

文学概论 ( 一)00529 考纲解读文学概论(一)00529 考纲解读第一章文学看法一、单项选择题1. 在文学研究中提出文学活动是由世界、作品、艺术家、赏识者四个因素构成的理论家是(艾布拉姆斯 )2. 提出文学作品存在层次论的是波兰现象学派美学家(英加登)3.在公元前 500 年的古希腊期间,最早提出“艺术模拟自然”论点的思想家是(赫拉克利特)4.在中国古代,提出“度物象而取其真”的人是 (荆浩)5.在各样文学看法中,重申“作品是作家感情的自然表露”的是(表现说)6.中国古代的“教化说”属于(适用说)7.西方的“寓教于乐”说属于(适用说)8.在各样文学看法中,重申“世界”与“作品”的对应关系的学说为(再现说)9.“文变染乎世情,兴废系乎时序” (《文心雕龙》),主假如讲 (文学看法变化的时代原由)10.因为塑造形象的手段和使用的资料不同,艺术能够分为不同的类型,文学属于(语言艺术)11.狹义上的文化是指(个人的修养及其程度)12.符号论的文化看法的提出者是德国现代哲学家(卡西尔)13.假如我们看到的是一位真切伟大的艺术家,那么他就必定会在自己的作品中起码反应出革命的某些本质方面,作出这一论断的马克思主义理论家是(列宁)14.“诗人的职责不在于描述已发生的事,而在于描述可能发生的事,即依照可然律或必定律可能发生的事作出这一论断的古希猎理论家是(亚理士多德)15.“作为看法形态的文艺作品,都是必定的社会生活在人类脑筋中的反应的产物。

”作出这一论断的马克思主义理论家是(毛泽东)16.马克思主义解答文学的源泉问题用的是(反应论)二、多项选择题1.人类历史上出现的主要文学看法有(再现说、适用说、独立说、客观说、体验说)2.英国有名的文学人类学家马林诺夫斯基提出的“文化的各方面”包含(物质设施、精神方面的文化、语言、社会组织)3.我国有名学者梁漱溟在《东西文化及其哲学》一书中提出的广义的文化看法包含 (精神生活方面、物质生活方面、社会生活方面)4.在广义的文化看法中文化被分为(物质文化、精神文化、制度文化)5.文学审盛情识形态的内涵包含(从性质上看,有公司偏向性又有人类共通性;从主体特点看,是认识又是感情;从目的功能上看,是无功利性又是有功利性)6.作家的体验的特征有(感情的诗意化,意义的深刻化,感觉的个性化)二、名词解说题1.文艺学:研究文学的学科统称为文艺学,改正确的名称应当叫作文学学。

《文学概论(一)》考试大纲导论一、学习目的与要求了解《文学概论》这门课程的性质和学习《文学概论》的目的与要求,掌握学习的具体方法。

二、课程内容(一)《文学概论》课程的性质1.文艺学的三个分支及其关系2.《文学概论》课程的性质和特点(二)学习《文学概论》课程的目的要求1.准确掌握基本理论和基础知识2.提高分析文学作品的能力(三)学习《文学概论》课程的具体方法1.掌握原理,注重理解2.抓住重点,融会贯通3.联系实际,培养能力4.学习教材,攻读原著三、考核知识点1.文艺学三个分支及其分工;2.《文学概论》课程的性质;3.文学理论、文学史、文学批评及其关系;4.《文学概论》作为文学理论的基础理论知识系统。

四、考核要求(一)识记1.文艺学;2.文学史;3.文学批评。

(二)领会1.文学理论、文学史和文学批评的相互关系;2.《文学概论》的性质。

(三)应用1.掌握学习文学理论的方法第一章文学观念一、学习目的与要求本章和第二章集中阐述文学观念问题。

通过本章的学习,应理解文学作为人类的文化活动是很复杂的事物。

重点在“文学观念的嬗变”、“文学的文化意义”、“文学的审美意识形态性”、文学是作家“个体体验的凝结”等四个问题。

通过学习认识到文学观念是变化的发展的,文学是人类的一种文化活动,理解文学的审美意识形态性,理解文学与体验的关系,掌握本书的文学观念。

二、课程内容第一节文学观念的嬗变一、文学四要素和文学活动(一)文学四要素(二)文学活动二、历史上五种主要的文学观念(一)再现说(二)表现说(三)实用说(四)独立说(五)客观说(六)体验说三、文学观念嬗变的原因(一)文学观念变化的时代原因(二)文学观念演变与文学自身的演变四、文学的界说(一)文学的定义(二)文学定义所包含的命题第二节文学是人类的一种文化形态一、文化概念(一)广义的文化概念(二)狭义的文化观念(三)符号义的文化观念二、文学的文化意义(一)揭示人的生存境遇和状况(二)叩问人的生存意义(三)沟通人与人、人与自然之间的联系(四)憧憬人类的未来(五)学习语言文化三、文学的文化意义的发现(一)“品质阅读”(二)“价值阅读”四、文学与其他文化形态的互动关系第三节文学是审美意识形态一、文学是一种社会意识形态(一)文学源于生活(二)文学改造生活二、文学是人的一种审美活动(一)审美的含义及其实现的条件(二)文学审美活动的特点三、文学是审美意识形态(一)审美意识形态历史生成与理论概括(二)文学审美意识形态的内涵第四节文学是作家体验的凝结一、经验、体验与文学(一)经验与体验(二)体验与文学二、体验在文学活动中的美学功能(一)体验使艺术形象具有生气勃勃的活力(二)体验使艺术形象具有诗意的超越三、考核知识点1.文学活动四要素及其联系;2.历史上六种主要的文学观念及其嬗变原因;3.文化概念;4.文学的文化意义及其发现;5.文学与其他文化的互动关系;6.审美活动与文学;7.文学是一种审美意识形态;8.经验与体验的联系区别;9.体验在文学活动中的美学功能。

说明:脚本的序号与修改方案的序号是一一对应的。

修改方案见附件“《文学概论》新版教材内容修改方案”。

重讲的部分:1、第一章文学观念第一节文学观念的嬗变二、历史上六种主要的文学观念(六)“独立”说“独立”说是指,主要强调文学是无关现实功利的独立的艺术形式的创造。

“独立”说是与“实用”说相对立的观念。

这种观念包括文学自律、艺术无功利、纯形式、纯审美。

“为艺术而艺术”是这种观念的主要口号。

这种观念来源于德国美学,特别是康德和席勒的美学。

后来在英、法“唯美主义”的艺术思想潮流。

他们主张艺术独立于现实生活,与功利无关等。

这种文学观念在中国近现代也有,其所强调的也是文学是一种人的游戏。

注意:英国王尔德和法国作家波德莱尔关于“独立”说的论述。

2、第一章文学观念第三节文学是审美意识形态二、文学是人的一种审美活动(一)审美的含义及其实现的条件3、中介层主体与客体之间如何才能建立起有效的联系,从而使审美活动得以实现呢?这还有赖于主体与客体的中介。

没有中介层面,审美活动也是无法实现的。

中介一:特定的心理时空和心境审美作为一种活动必须有特定的心理时空的关系组合。

在审美活动中,孤立的事物若与主体个方面的条件缺乏契合,那是无所谓美或不美的。

注意:马克思《1844年经济学-哲学手稿》中“忧心忡忡的穷人”和“贩卖矿物的商人”的对比。

马克思的话对我们是一个重要的提示:美不是无条件的。

在不同的时间、不同的空间,对不同的人,这是不一样的。

中介二:历史文化的积累审美活动的实现还必须有赖于主体的历史文化知识条件。

因为审美活动不但是瞬间的存在,它的每一次实现都必然渗透人类的民族的历史文化传统,或者说历史文化传统又渗透、积淀到每一次审美活动中。

人们总是感觉到审美活动让我们想起了似曾相识的东西。

审美活动的过程是多层面协同的过程,是创造的过程。

也可以说,审美活动的根本精神是人的心理器官的全部畅通,是人的内在丰富性的全部展开,是人本质力量的对象化。

《文学概论》名词解释复习资料文学概论第一章第一章文学观念名词解释:1、文学观念文学观念就是对文学的看法,是对“文学是什么的回答。

文学观念是发展变化的。

2、文学四要素当代美国学者艾布拉姆斯提出的,文学四要素是指世界、作家、作品、和读者。

3、再现说在文学四要素中强调“世界”与“作品”的对应关系,即认为作品是对世界的摹仿或再现。

4、表现说“表现”说在“文学四要素”中强调作品与作家的关系,即认为作品是作家情感的自然流露、表现、传达。

5、实用说实用说在“文学四要素”中强调作品被读者所利用的关系,一般地说实用说认为文学是一种工具,可以为某种社会目标服务。

6、客观说在“文学四要素”中,客观说把作品抬到高于一切重于一切的地步,认为作品一旦从作家的笔下诞生之后,就获得了完全客观的性质,它既与原作家不相干,也与读者无涉,它从外界的参照物中孤立出来,本身是一个“自足体”,出现了所谓的“客观化走向”。

7、体验说体验说是文学四要素中强调读者对作口的意向性的体验这种关系,强调读者阅读作品是的体验和现创造。

8、文学的定义文学作为一种人类的文化形态,它是具有社会的审美意识形态性质的、凝聚着个体体验的、沟通人际的情感交流的语言艺术。

9、符号论的文化概念从符号学的角度看,文化是人类的符号思维和符号活动所创造的产品及其意义的总和。

这个观点是由德国的现代哲学家卡西尔提出的。

10、品质阅读是指“试图尽可能完全地把握作品的肌质,表示首先注意到语言中的各种要素,重音和非重音,重复和省略,意象和含混等等,然后由此向人物、事件、情节和主题运动。

这是就西语而言的,若是论汉语文学中‘品质阅读”则是读者阅读是首先关注文本的用字、比兴、押韵、平仄、对仗和用事等,进一步再延伸到对情景的描写或人物、情节的叙述的理解。

11、经验和体验个人和见闻和经历及所获得的知识和技能,统称为经验。

所谓体验是经验中见出深义、诗意和个性的部分。

经验是一种前科学的认识,它指向的是真理的世界(当然这还是常识、知识,即前科学的真理);而体验则是一种价值性的认识和领悟,它要求“以身体之,以心验之”,它指向的是价值世界。

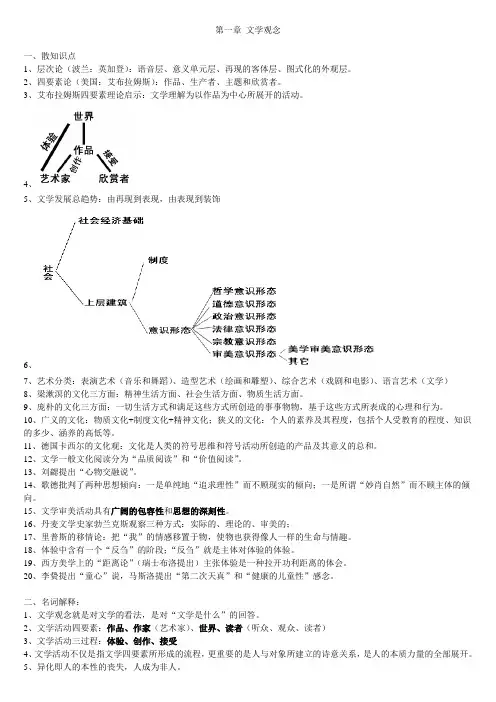

第一章文学观念一、散知识点1、层次论(波兰:英加登):语音层、意义单元层、再现的客体层、图式化的外观层。

2、四要素论(美国:艾布拉姆斯):作品、生产者、主题和欣赏者。

3、艾布拉姆斯四要素理论启示:文学理解为以作品为中心所展开的活动。

4、5、文学发展总趋势:由再现到表现,由表现到装饰6、7、艺术分类:表演艺术(音乐和舞蹈)、造型艺术(绘画和雕塑)、综合艺术(戏剧和电影)、语言艺术(文学)8、梁漱溟的文化三方面:精神生活方面、社会生活方面、物质生活方面。

9、庞朴的文化三方面:一切生活方式和满足这些方式所创造的事事物物,基于这些方式所表成的心理和行为。

10、广义的文化:物质文化+制度文化+精神文化;狭义的文化:个人的素养及其程度,包括个人受教育的程度、知识的多少、涵养的高低等。

11、德国卡西尔的文化观:文化是人类的符号思维和符号活动所创造的产品及其意义的总和。

12、文学一般文化阅读分为“品质阅读”和“价值阅读”。

13、刘勰提出“心物交融说”。

14、歌德批判了两种思想倾向:一是单纯地“追求理性”而不顾现实的倾向;一是所谓“妙肖自然”而不顾主体的倾向。

15、文学审美活动具有广阔的包容性和思想的深刻性。

16、丹麦文学史家勃兰克斯观察三种方式:实际的、理论的、审美的;17、里普斯的移情论:把“我”的情感移置于物,使物也获得像人一样的生命与情趣。

18、体验中含有一个“反刍”的阶段;“反刍”就是主体对体验的体验。

19、西方美学上的“距离论”(瑞士布洛提出)主张体验是一种拉开功利距离的体会。

20、李贽提出“童心”说,马斯洛提出“第二次天真”和“健康的儿童性”感念。

二、名词解释:1、文学观念就是对文学的看法,是对“文学是什么”的回答。

2、文学活动四要素:作品、作家(艺术家)、世界、读者(听众、观众、读者)3、文学活动三过程:体验、创作、接受4、文学活动不仅是指文学四要素所形成的流程,更重要的是人与对象所建立的诗意关系,是人的本质力量的全部展开。

文学语言组织的审美特征

文学语言是一种特殊的语言形式,它通过艺术化的表达方式,追求审

美的效果。

文学语言的审美特征体现在其构造、修辞手法、描写、语调等

方面。

下面将从这几个方面来详细阐述文学语言组织的审美特征。

其次,修辞手法是文学语言的重要组成部分之一,其使用能够增强作

品的感染力和艺术性。

修辞手法包括比喻、拟人、排比等,通过运用这些

手法,可以给作品注入生动、形象、富有感染力的表达。

例如,《红楼梦》中用丰富的比喻、拟人手法,塑造了丰富的形象,使人物更加鲜活、生动。

描写是文学语言的一个重要方面,通过对人物、环境或事件的形象细

腻描绘,使作品更富有感染力和艺术性。

描写可以通过形容词、动词、名

词等语言形式来实现。

例如,《平凡的世界》中对于人物的描写充满细腻

而传神,使读者更容易沉浸在故事情节中。

文学语言的语调也是其独特的审美特征之一、语调包括音调、节奏和

韵律等,通过这些语言元素的处理,文学作品可以产生一种特殊的音乐性

和韵律感。

例如,诗歌作品常常注重音节和音律的运用,使之成为一首美

妙的音乐。

同时,音调的变化也可以传达不同的情感和意境,给读者带来

独特的感受。

![[文学]文学概论第2章](https://uimg.taocdn.com/22022419f02d2af90242a8956bec0975f565a445.webp)

第二章文学语言组织•第一节文学文本•第二节文学文本语言的性质及地位•第三节文学语言组织的层面•第四节文学语言组织的审美特征文学作为由作者和读者共同参与的文化活动,总要通过对具体语言艺术品——文学文本(如一首诗、一部小说或一篇散文等)的创作、阅读及批评等过程进行。

文学文本首先是由特定的语言组织构成的,我们需要考察文学文本及其语言组织。

第一节文学文本一、文学文本概念(-)文本、文学文本、文学作品读者性质文本:未阅读文字产品、原创性文学文本:未阅读文学产品、原创性文学作品:已阅读文学产品、再创性1、文本:来自英文text,另有本文、正文、语篇和课文等多种译法。

一般说来,文本是语言的实际运用形态。

而在具体场合中,文本总是根据一定的语言衔接和语义连贯规则而组成的整体语句,它未经读者阅读,只是一份写出来或印刷出来的语言产品(如书)。

2、文学文本:在文学理论与批评领域,文本总是指构成文学这种语言艺术品的具体语言形态,如运用语言写成的特定小说、诗、散文和报告文学等。

3、文学作品(work):则是指已经读者阅读并赋予其一定读法的语言形态。

也就是说,文学文本是未经读者阅读而有待于阅读的“作品”,而文学作品是已经读者阅读的“文本”。

把文学文本等同于文学作品,同时又将文本的存在状态理所当然地理解为文学作品的存在方式。

其源概出于“新批评”。

“新批评”一向排除作家、读者与文本的联系,把文本存在当作作品本体分析对象,进而断定文本只能是一个自足独立的体系。

新批评的著名代表兰色姆认为,如果批评只是解释作品的意义,那就不如集中注意力于作品的存在(being)。

但他所谓的本体存在不过是文本自身。

这一看法只是一种文本存在论,与作品存在论相去甚远。

从文学的信息交流过程看,文学活动有两极。

我们可以称作家一极与审美一极。

作家一极涉及作家、作家创造的文本,审美一极则关涉到读者。

根据这两极,文学作品不可能与文学文本完全一致,而往往大于文本。

姚斯说过:“文学作品并不是对于每一个时代的每一个观察者都以同一种面貌出现的自在客体,并不是一座自言自语地宣告其超时代性质的纪念碑,而象一部乐谱,时刻等待着阅读活动中产生的、不断变化的反响。

第一章1.我国魏晋南北朝时期的著名文学论著《典论论文》的作者是:曹丕。

2. 我国魏晋南北朝时期的著名文艺论著《文赋》的作者是:陆机。

3.我国明清之际最著名的小说评点理论家是:金圣叹。

4.在公元前500年的古希腊时期,最早提出“艺术模仿自然”论点的理论家是:赫拉克利特。

5.中国古代的“诗言志”说和“诗言情”说属于:表现说。

6.中国古代文学中的“教化”说属于:实用说。

7.西方的“寓教于乐”说属于:实用说。

8.由于塑造形象的手段和使用的材料不同,艺术可以分为不同的类别,文学属于:语言艺术。

9.马克思主义解答文学的源泉问题用的是:反映论。

10.提出“人也按照美的规律来塑造”的马克思主义理论家是:马克思。

11.“现代英国的一批杰出小说家,他们在自己的卓越的、描写生动的书籍中揭示的政治和社会的真理,比一切职业政客、政论家和道德家加在一起所揭示的还要多。

”的理论家是:恩格斯。

12.认为巴尔扎克在他的“《人间喜剧》里给我提供了一部法国‘社会’特别是巴黎‘上流社会’的卓越的现实主义历史”的理论家是:恩格斯。

13.号召作家到人民群众中去“观察、体验、研究、分析一切人”的理论家是:毛泽东。

14.提出诗人是“身之所历,目之所见,是铁门限”的著名诗论家是:王夫之。

15.“作为观念形态的文艺作品,都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。

”做出这一论断的马克思主义理论家是:毛泽东。

16.列宁——如果我们看到的是一位真正伟大的艺术家,那么他就一定会在自己的作品中至少反映出革命的某些方面。

17.亚里士多德——诗人的职责不在于描述已发生的事,而在于描述可能发生的事,即按照可然律和必然律可能发生的事。

18.卡希尔(德国哲学家)——符号论的文学概念。

19.高尔基——语言把我们的一切印象、感情和思想固定下来,它是文学的基本材料。

20.荆浩——度物象而取真。

21.狭义上的文化——人所需要、制作、发明的一切。

三国时期哲学家王弼提出的“三层面”是——言、象、意。

第一章文学观念第一节文学观念的嬗变【文学四要素和文学活动】波兰现象学派美学家英加登提出作为作品存在的层次论,认为作品的构成是四个层面,即语言层、意义层、图式化外观层、意向性状态中的“世界”层。

美国现代学者艾布拉姆斯在《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》中提出文学四要素理论,即作品、艺术家、世界、欣赏者(一切文学作品都有源泉,这就是生活,即“世界”;生活要经过“艺术家”的加工改造,这样才能创造出具有意义的文本,即“作品”;作品如果束之高阁,不跟读者、即“欣赏者”见面,也还不能构成完整的文学活动)。

世界——作家——文本——读者这四个要素,其间包含了体验、创作、接受三个过程,这才构成完整的文学活动;文学活动不仅是指文学四要素所形成的流程,更重要的是人与对象所建立的诗意关系,是人的本质力量的全部展开。

【历史上五种主要的文学观念】再现说(在文学四要素中强调“世界”与“作品”的对应关系,即认为作品是对世界的摹仿或再现。

在西方,有赫拉克利特的“艺术摹仿自然”论点、苏格拉底的“绘画是对所见之物的描绘”论点、柏拉图的“理式摹仿”说、亚里士多德的“自然摹仿”说。

与西方再现说相似的是中国古代的“度物象而取真”说,五代大画家荆浩在《笔记法》中说“画者画物,度物象而取真”。

)表现说(在文学四要素中强调作品与作家的关系,即认为作品是作家情感的自然流露。

表现说的基本倾向是,文学本质上是诗人、作家的内心世界的外化,是情感涌动时的创造,是主观感受、体验的产物;以外部现实作为对象,但诗并不存在于对象本身,而存在于审视对象时的作家、诗人的“心境”或“心理状态”;诗人可以描写平凡的事物,但要使事物以不平凡的色彩呈现出来。

表现说产生于19世纪初兴起的欧洲浪漫主义文学思潮中,英国诗人华兹华斯提出“诗是强烈感情的自然流露”,柯勒律治认为“写诗是出于内在的本质,不是由任何外界的东西所引起的”,雪莱指出“诗是最快乐最良善的心灵中最快乐最良善的瞬间之记录”。

第三节文学语言组织的层面文学语言组织有三个基本层面:语音层面、文法层面和辞格层面。

一、语音层面(一)语音层面的作用对诗、散文和小说而言,语音层面的作用有着不同。

在诗这种抒情性艺术中,声韵具有极其重要的作用,甚至可以说它本身就构成了抒情形象的必不可少的组成部分。

真正优秀的诗作往往注重声律。

李东阳(明)推崇杜甫的诗在声律方面造诣最高:‚惟杜子美顿挫起伏,变化不测,可骇可愕,盖其音响与格律正相称。

‛1 (二)节奏1.什么是节奏2.节奏的产生3.节奏的具体表现闻一多《死水》:(‚三美‛)这是——一沟——绝望的——死水,清风——吹不起——半点——漪沦。

不如——多扔些——破铜——烂铁,爽性——泼你的——剩菜——残羹。

(三)音律1.什么是音律2.音律的形成和作用3.音律的基本类型音律的基本类型有:双声、叠韵、叠音、叠字、平仄和押韵。

(1)双声。

(2)叠韵。

(3)叠音。

(4)叠字。

(5)平仄。

(6)押韵。

二、文法层面(一)文法层面的作用元人揭曼硕主张:‚学问有渊源,文章有法度。

文有文法,诗有诗法,字有字法,凡世间一能一艺,无不有法。

得之则成,失之则否。

‛‚活法‛而非‚死法‛。

‚无法之法乃为上法‛。

1沉郁顿挫释义郁:低沉郁积。

指诗文的风格深沉蕴籍,语势有停顿转折。

出处唐·杜甫《进雕赋表》:“至于沉郁顿挫,随时敏捷,而扬雄、枚皋之徒,庶可跂及也。

”文学史上一般指杜甫的风格特征。

杜甫由于受到儒家的中和节制的影响,他在表达感情时,总是把自己的感情压抑住,不让他一下子喷发出来,而是让他在低徊中缓缓地起伏,这就是所谓顿挫(?)。

沉郁是指其感情的深厚博大,顿挫是感情表达特点。

清人吴瞻泰《杜诗提要》云:“沉郁者,意也,顿挫者,法也。

”即是此意。

“沉郁顿挫”可说概括了杜甫诗歌的基本特征,如《咏怀五百字》:“杜陵有布衣,老大意转拙。

许身一何愚,自比稷与契,居然成濩落,白首甘契阔,盖棺事则已,此志常觊豁。

穷年忧黎元,叹息肠内热,非无江海志,潇洒送日月,生逢尧舜君,不忍便永诀……”等,可谓是沉郁顿挫的典型。