客家擂茶文化

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:1

客家擂茶的渊源和发展擂茶,她不同于日本的茶道,也区别于我国南方各地少数民族的饮茶习俗。

客家擂茶,以其独特的烹茶艺技,自成系统,堪称一绝,尤其是客家妇女制作擂茶的熟练手法,精湛的功夫,使人们惊讶而钦佩,有“方圆百里擂茶乡,没有不会打擂茶的姑娘,不会打擂茶的姑娘无人嫁”之说。

一、擂茶渊源饮茶是中华文明的一大特色,而我国的饮茶方式一开始就与擂茶和擂茶粥息息相关。

周《礼记》记载的“芼羹”就是用菜和肉做成的羹。

《尔雅》“释义”记载:“茗,苦茶。

”晋·郭璞注:“树小如桅子,冬生叶,可煮作羹饮,今呼早采者为茶,晚采者为茗。

”我国早期的饮茶方式是把茶叶拌在生米中一起煮来吃的,故名“吃茶”。

三国·魏·张揖《广雅》记载:“荆巴间采茶作饼,成以米膏出之,以汤浇覆之,用葱、姜、桔子笔之,其饮醒酒,令人不眠。

”《晋书》也有记载:“吴人采茶煮之,曰茗粥。

”1973年,湖南省博物馆在西汉早期的马工堆一、三号墓中出土了部分茶叶及用茶叶做成的食品—苦羹,有专家认为,这种苦羹就是用茶叶和米做成的粥。

如果这个判断无误,它就是现今发现的最早的擂茶粥实物了。

虽然擂茶与擂茶粥是中国最古老老的茶俗,但“擂茶”这一名称,却是到宋代才见诸史料。

北宋·耐得翁《都城纪胜·茶坊》有记载:“冬大兼卖擂茶”。

南宋袁文所撰《瓮蝙闲评》也提到:“余生汉东,最喜啜擂茶,闲者常过一、二,北人知啜此,则煮以相铜,其法用茶芽盏许,入少脂麻,沙盆中研烂,量人多少煮之,其味极甘腴可爱……茶,古不闻食,晋以降,吴人采叶煮之,号茗粥,则知擂茶者,自晋盖有之矣。

”其实,袁文的话只说对了一半,他所说的擂茶,就是擂茶中的香料茶,并非茗粥,而茗粥饮用之始,亦非起于两晋,而是最迟到东汉就有了。

两晋乃至隋唐以后,随着茶叶制作技术的不断改进,人们的饮茶方式也发生了很大的变化,茶中和以米膏的现象渐渐消失,但搀以姜、盐、陈皮的习俗却仍然顽固地保留着。

赣南客家擂茶文化研究摘要:“茶”起源于中国,是中国历史文化的重要组成。

“擂茶”是客家人文化和智慧的结晶,同时也是客家文化的瑰宝。

“擂茶”在历史的长河中广泛流传,主要是在闽西、赣南、粤北等客家之地,并且还有“药食同源”的典范。

“擂茶”在历史的长河中经历了千年,在赣南地区擂茶有着一定的代表性和意义。

本文主要围绕着赣南客家擂茶文化进行了探究。

关键词:赣南;擂茶;文化1 赣南客家擂茶文化的历史渊源据历史记载擂茶文化可以追溯到汉魏时代,由“粥茶”及唐宋时的“盐茶”衍变而成,最初起源于黄河以北,后搬迁,客家祖先将其带到赣南。

唐宋时期受《茶经》的影响,官员及其百姓开始饮茶,转相仿效,逐渐成为一种风俗;宋代李昉《太平御览》引张缉《广雅》曰:“荆、巴间采茶作饼成,以米膏出之。

若饮先灸,令色赤,捣末置瓷器中,以汤浇覆之,用葱、姜芼之。

”这种米茶就是擂茶(香料茶)。

随着时间的推移,擂茶经过客家先人的创新和发展,凭借着“药食俱佳、味中有味”得到百姓们的喜爱。

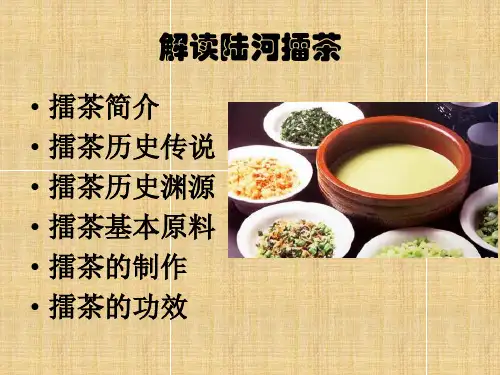

2 赣南客家擂茶文化的习俗及功效2.1 客家擂茶的制作客家擂茶制作有“三宝”擂钵、擂棍、捞瓢。

其一,擂钵是一种陶制钵体,内壁的纹理呈网状;其二、擂棍是由茶树杆制作而成的,也有使用枫树、樟树树杆等可食木种制作而成,其直径约一寸五到两寸左右,长度约两尺,其底部刨圆;其三,捞瓢主要是由竹篾编制而成,可以清理擂茶中漂浮的茶沫。

擂茶的主配料主要有茶叶、花生、芝麻,根据季节的变化和个人口味的不同,还可以加入不同的配料。

茶叶一般是采用干茶叶然后泡胀,芝麻要炒香炒至金黄色,花生炸至七八成熟。

配料备好后就可以开始制作擂茶。

把备好的配料放入擂钵中;将擂钵放在两腿之间,用大腿和膝盖夹紧擂钵,紧握住擂棍用力沿着擂钵内壁的纹理不断的研磨,期间加入一定的水,便于将其擂制成糊状,然后可以倒入开水或将其放在锅中煮沸,加入一定的食盐,并适当的搅拌,再倒入一定的高山茶油,一钵甘润芳香、色如琥珀翡翠,用勺子将其舀到碗中,细细品尝,不仅能够尝到茶叶的甘甜,花生、芝麻的清香,同时还能尝到生姜的辛辣,若是再搭配豆瓣、炒米、烫皮等,那么集于一桌的香甜苦辣于一体的擂茶宴就形成了[1]。

国家级非遗项目-----赣南客家擂茶制作技艺赣南,古称虔州,是客家先民中原南迁的第一站,客家民系的发祥地,世称“客家摇篮”。

赣南客家擂茶是赣南客家人的传统饮茶习俗,也是古代饮茶习俗的延续。

据史料记载:客家擂茶由汉魏的粥茶和唐宋的点茶衍变而成,始于黄河以北。

客家祖先南迁时,把北方的饮茶习俗带到赣南的同时,又融入当地的茶俗,逐渐形成客家人独特的饮茶习俗,并在其居住的地区长期传承下来。

赣南客家播茶制作技艺流传于赣南的全南、兴国、于都等县其中以全南县的客家播茶特色度为鲜明、最具有代表性。

2014年,该技艺成功列入国家级非物质文化遗产代表性项目。

文化价值。

作为遗留下来的最古老的饮茶方式,将茶叶与姜、葱等一起制成擂茶,看似粗鄙,实际上运用了阴阳和谐互补之大智慧;擂茶讲究天然、质朴、和谐,符合中国传统文化标准和礼仪规范,与追求精行俭德品格和修身养性的观念一致,是深层的“天人合一”。

养生价值。

1、消食健胃,减肥排脂。

富含茶碱,起到全身调理作用,减除身体多余的脂肪。

2、防治疾病,祛湿避瘴。

能驱寒、驱潮、驱湿、消毒和增加营养成分,增强身体免疫力,保持身体健康。

3、营养丰富均衡、调理身心。

擂茶富含各种维生素、蛋白质、游离氨基酸、叶绿素等,各种营养成分互相抑制又互相促进,完美的应用了阴阳学说之理。

擂茶制作:主要器具:“两宝”----擂钵和擂杵。

一是口径约30厘米且内壁布满辐射状沟纹的厚壁陶制擂钵;二是用上等山楂木或油茶树干加工制成的约50厘米长的擂杵。

基本原料,包括生姜、香葱、芝麻、黄豆、花生、茶叶、糯米、盐、茶油及各种青草药等。

制作擂茶时,先将所配置好的材料按比例放置擂钵内,用擂杵沿钵内壁顺沟纹走向频频舂捣、旋转磨成茶泥;喝擂茶时,将擂好的茶泥用滚烫的开水冲泡,再倒入少许高山茶油,并用擂杵搅拌稍许,一钵甘润芳香、色如琥珀、清爽可口的擂茶就制成了。

细细品尝,既有茶叶的甘苦,有芝麻、花生、豆子的清香,也有生姜的辛辣,若再佐以炒米、花生、米果、烫皮等,一桌集香甜、辣、脆于一体的客家擂茶宴就此形成。

第一篇:《客家擂茶文化》客家擂茶文化};“茶”可谓“国饮”;在祖国源远流长,博大精深的茶文化艺苑钟,赣南的客家擂茶是一枝独秀的奇葩,其为待客之佳品,以古朴见奇趣,以保健见奇效,自古闻名遐迩。

客家擂茶是由汉魏时的“粥茶”及唐宋时的“盐茶”衍变而成,始于黄河以北,客家的祖先把它带到赣南;几千年以来客家人用擂茶待客交友,手机人们交流情感的媒介,有着“国不可一日无君,家不可一日无擂茶”的说法,赣南还流传着“走东家,串西家,喝擂茶,打哈哈,来来往往结亲家”等童谣偐语,说明了客家擂茶的纯朴民俗文化。

擂茶不仅可以用来待客交友,还可根据时令交换,配料不同,制成多种多样多功能的“擂茶”,起到治病,保健作用;相传三国时期,刘备领兵驻扎江南,时正酷暑,将士们不服水土,一个个又吐又泄,军营皆成病房,这可急煞了刘备,到处求医寻药不济事,有位客家老婆婆闻及此事,大发善心,走家串户动员客家乡亲,动用“擂茶三宝”,制成大量“擂茶",使将士们饮后病情大减;从此,客家擂茶更是盛名远扬。

客家擂茶的制作工艺非常精湛讲究;我公司生产的健胃消食型客家擂茶,是根据传统制作工艺,结合现代科学方法进行浓缩精制而成,配料有:茶叶,芝麻,花生,大米,茴香,薏米仁,陈皮,山楂提取物,茶油,白砂糖,食盐等,其中的薏米仁具有健脾,渗湿,润肠等功效,陈皮具有健胃,理气,祛湿,祛痰作用,山楂具有开胃消食,化滞消积,化痰行气功能;因此,本品是”药食兼佳,味中有味“客家保健饮料。

第二篇:《客家擂茶茶艺表演讲解词》客家擂茶茶艺表演讲解词客家人日常生活中,擂茶即是其主食之一,也是待客之佳肴,在客家人丰富多彩的饮食文化中,擂茶是最具代表性的一种美味。

而且其制作方式古朴典雅,充分表现了客家人对中国古代传统文化之传承。

看,今天贵客到访,热情的客家人将用独特的擂茶来招待他们。

一、介绍用具1、擂钵,内壁有辐射波纹,能使钵内的各种原料更容易被擂碾成糊。

2、擂棍,擂棍必须用有药用的山茶树或山苍子树的木棒来做,擂制过程中,擂棍磨损的成分与擂茶配料一同食下,发挥『擂茶』的保健效用。

客家擂茶、米茶、抹茶:客家擂茶文化是汉族传统饮食文化之一。

擂茶属于茶文化的一种,讲究天然、质朴、和谐,符合中国传统文化观念和礼仪规范,其制作方式古朴典雅,充分表现了客家人对中国汉族传统文化之传承。

擂茶的历史可谓源远流长。

湘有“诸葛亮麾下进军湘中遭遇瘟疫,一老妪制擂茶祛疾”的故事。

有关的文学记载也散见在一些古籍中,如黄升《玉林诗话》所载《肝胎族舍》一诗曰:"道旁草屋两三家,见客擂麻旋足茶。

渐近中原语音好,不知淮水是天涯"。

足证研麻,泡茶款客,是当时江南的一种风俗。

此外,汪增棋先生引《都城纪胜,茶坊》"冬天兼卖擂茶"、"冬月添卖七宝擂茶";又引"杭州人一天吃三十文木头"这一古语,说明历史上南宋偏安,人口众多,擂茶相当普及,甚至日耗大量木质枣擂杵。

擂茶的配料多种多样,可以因寒暑不同或荤素各异加不同的佐料和药物,但制作过程基本是一样的。

春夏湿热,常用新鲜艾叶、薄荷叶;秋天风燥,多选金盏菊或白菊花、金银花;冬天寒冷,便用桂皮、肉柱子、川芎等。

据中医验证,从茶具有生津止渴、防风祛寒、开胃健脾、清热解毒、清肝明目、润肤美容、延年益寿之功效。

在客家祖地石壁,每户每天都制作普通擂茶一钵,劳作后回来喝上几碗,一天的辛苦便烟消云散。

客人远道而来,喝上一碗,便可提神醒脑,充饥益体。

荤、素擂茶是石壁擂茶的特有品种。

擂茶用冬季腌藏的生猪大油,拌佐料,加炒好的肉丝或小肠、煎豆腐、粉干、香葱等,泡入擂茶中;素的则用净茶油拌佐料,然后加熟花生米、绿豆、糯米饭、地瓜粉条、粉干等。

相传三国时,刘备领兵驻扎江南,时正酷暑,将士们不服水土,一个个又吐又泻,军营皆成了病房。

这可急煞了刘备,到处求医寻药及不济事。

有老婆婆闻如此事,大发善心,走家串户动员众乡亲动用“擂茶三宝”,制成大量擂茶,使刘备的将士们饮后病情大减,擂茶从此更是盛名远播。

客家擂茶是汉族传统饮食文化之一,史记记载在中原地区最流行,为承载客家人丰富多彩的饮食文化中为城市最具代表性的一种美味,充分表现了客家人对汉族传统文化之传承。

国家非物质文化遗产——赣南客家擂茶历史渊源有关擂茶的历史记载可以追溯至三国时期,宋代李昉《太平御览》引张缉《广雅》曰:“荆、巴间釆茶作饼成,以米膏出之。

若饮先炙,令色赤,捣末置瓷器中,以汤浇覆之,用葱、姜芼之。

”所谓芼者,就是把这些调料和茶混合在一起,搅拌成羹汤一样后再饮用。

从记载中可以看出:这个时期人们是将茶叶捣碎研为末状;在茶末中或加米、或加姜葱,煮成粥状物一起食用。

现今的擂茶粥跟记载中是一样的食法,这也可能是历史上有关擂茶粥雏形的最早的描述。

没有蒸青技术,更没有炒青工艺,除采用比较原始的晒干方式之外,没有较好的储存茶叶方法,采茶后加入米膏等物一起制茶饼,使茶叶水分变少,可以较长时期保持茶的原味;将茶叶捣末,可以全部食用,充分吸收茶叶营养;茶叶与葱、姜等共煮,可以看出此时期茶叶仍然不是纯粹的饮料,而是作为药用与其他食物煮饮的遗留。

擂茶由汉魏的粥茶和唐宋的点茶衍变而成,它起源于黄河以北。

虽然擂茶是中国最古老的茶俗,但“擂茶”一词,却是在宋代才见诸史料。

北宋耐得翁《都城记胜·茶坊》记载:“冬天兼卖擂茶”。

南宋袁文所撰《瓮牖闲评》也提到:“余生汉东,最喜啜擂茶,闲者常过一、二,北人知余啜此,则煮以相饷,其法用茶芽盏许,入少芝麻,沙盆中研烂,量人多少煮之,其味极甘腴可爱……茶,古不闻食,晋以降,吴人采叶煮之,号茗粥,则知擂茶者。

自晋盖有之矣! ”其实,袁文的话只说对了一半,他所说的擂茶,就是擂茶中的香料茶,并非茗粥,而茗粥饮用之始,亦非起于两晋,而是最迟到东汉就有了。

之后吴自牧《梦梁录·茶肆》也出现了“四时卖奇茶异汤,冬月添卖七宝擂茶、馓子、葱茶,或卖盐豉汤,暑天添卖雪泡梅花酒,或缩脾饮暑药之属。

”宋人的这些饮茶习俗后来都逐渐融入以盐姜茶为主要内容的擂茶之中,从而极大丰富了擂茶的物质内涵。

到了南宋,擂茶、七宝擂茶、葱茶、绣茶等多种擂茶品种便正式进入了京城市场,成为大众喜爱的日常饮料。

AppreciatION 鉴赏·客家探秘擂茶是客家人的传统饮品。

擂茶既能润喉止渴,又能充饥解乏,是招待客人的佳品,因此成为客家人待客的传统礼俗,并流传久远。

在今天,位于福建省的将乐县将乐客家擂茶文化最为知名。

将乐县位于福建省西北部,是福建省最早建置的七个地方之一,建置于三国吴景帝三年(260年),因“邑在溪将之阳,土沃民乐,东越王乐野宫在是”,故得名“将乐”。

将乐的人类文明起源较早,根据考古发现在旧石器时代将乐地区便有人类活动的踪迹,到商周时期当地已能烧制出精美的印纹硬陶。

历史上从西晋的“永嘉之乱”,唐代的“安史之乱”“黄巢之乱”,到北宋的“靖康之变”这些重大历史事件使中原被战火席卷,北方汉民为躲避战祸大规模向南迁徙,其中就有一批南迁汉民途经将乐,并定居于此。

据北宋文学家杨时在其千年传承 古庸茗香——独具特色的将乐客家擂茶王舒乙宋代陶擂钵AppreciatION 鉴赏·客家探秘《资圣院记》中载:“将溪踞闽之上游,地险而隘,以崇山大陵为郭郛,惊湍激流为沟地,鱼稻果蔬,与凡资身之具,无所仰而足,故五季之乱,人乐居焉。

”是说将乐地势险隘,山川河流形成天然的屏障,阻隔中原战火蔓延于此。

当地水土肥沃,物产丰饶,民风淳朴,环境宜居,俨然成为乱世之中的“世外桃源”,大量南迁汉民定居将乐与当地融合,带来了北方的文化习俗与生产技术,形成独特的客家文化。

将乐客家擂茶文化也正由此形成并兴起。

将乐的客家擂茶有诸多独特之处:擂茶工具 在擂制工具上,需用由黏土陶质的擂钵,经过夯打结实并高温烧制后有较高的硬度和韧度,能经得起激烈的擂制。

擂钵壁需施釉光滑,使擂制时更容易转动,擂钵内壁和底有放射状的刻槽,并且刻槽深度必须适中,否则刻槽太深在磨制过程中诸如芝麻一类的细小食材容易卡住,刻槽太浅则无法将食材磨制细腻。

擂茶用的擂棍长度以70至80厘米为宜,通常选用的是油茶树干或白蛇藤,油茶木比较坚实耐用,较为常见,容易获得,因此用得最多。

谈客家擂茶文化及其传承一、客家擂茶起源茶起源于中国,茶文化是中国文化的重要组成部分并始终贯穿在中国文化历史发展的长河中。

“擂茶” 擂,《玉篇》:“研磨,研物也。

”①即把茶叶研磨成茶末,辅之以大米、花生、芝麻等原料,用擂钵捣烂成糊状,冲开水和匀。

关于擂茶的起源有个传说。

据说东汉时期,有一位叫伏波的将军,奉命进击武陵壶头山,路过乌头村(今桃花源一带)。

正当盛夏,炎热难耐,而且瘟疫流行,士兵们都病倒了。

将军自己也染上了瘟疫。

他没办法只好让手下的手下去寻医问药。

于是,一位老婆婆献出了自己的祖传秘方:用生姜、生茶叶、生米擂成浆糊状,最后冲上沸水,让士兵们每日饮用,于是士兵们渐渐恢复了健康。

我们可以看出擂茶最开始是起源于药用,然后开始深受百姓的喜爱。

二、客家擂茶的制作方式制作擂茶需要两种工具:擂钵和擂棰。

擂钵是一种内壁有纹理的陶制的钵体。

这种钵体呈碗状,内壁的纹理呈网状。

擂棰是由树木制成的,大多是由山茶树干制成的,也有人使用樟树树干、枫树树干等可食木种。

擂棰直径约一寸半至两寸,长度约两尺。

擂茶的过程中,人们将晒干的茶叶和炒熟的芝麻、花生等干果放入擂钵,操作之人坐下,将擂钵置于双腿之间,双手紧握擂棰,沿着擂钵的纹理不断地研磨,顺时针和逆时针方向均可,直至碾成糊状。

接着,倒入开水或放入锅里煮开,这时候人们就能开怀畅饮。

可以加入擂茶的原料丰富多样。

如艾叶、橘皮、黄豆,还有煮好的菜丁、肉丁、油炸的米粉等等,可甜可咸,可荤可素。

福建的客家擂茶,还有一种习俗,在擂茶的过程中,人们可以轮流动手,都可以参与其中,其乐融融。

?三、赣南擂茶存在的原因首先是赣南地区多山地、多丘陵、多盆地的自然地理环境。

正是由于赣南地区这种多山的地形,又有着酸性的土壤和温和湿润的气候条件,赣南天生就是一块适合生产茶叶的地方。

因为这里生产茶叶,赣南客家先民发明了“擂茶”以及由此衍生出的擂茶文化。

其次是赣南经济发展落后的经济原因。

赣南地区闭塞,土地贫瘠、山多地少,使得古代赣南经济发展落后,人们艰苦度日难以维持生计。

擂茶的历史介绍擂茶,盛行于汕尾市和揭阳市以及桂、湘西部分地区,是旧时隆重而又经济地接待客人的方式之一。

以下是店铺整理的擂茶的历史介绍,希望对大家有所帮助。

历史介绍具史料记载,在宋朝时即有擂茶。

在客家人日常生活中,擂茶即是其主食之一,也是待客之佳肴,在客家人丰富多彩的饮食文化中,擂茶是最具代表性的一种美味。

而且其制作方式古朴典雅,充分表现了客家人对中国古代传统文化之传承。

现今在大陆福建省宁化县,广东省陆丰县、陆河县、揭阳县,江西省,湖南省,及台湾省新竹,桃园,台北,花莲,台中县东势,高雄美浓...等地的客家庄仍然保留这种美味文化。

尤其以新竹县,湖口、竹东、北埔等地,于台湾光复时期,随政府由大陆迁台的那群客家人更是道地的原味,当年虽然随着战乱及贫穷,但那群客家人从大陆来台时依然不忘每天必用之吃饭工具『擂钵』,至今仍有老一辈的仍宝贝着他的吃饭工具保存至今。

客家人的擂茶,茶味纯,香气浓,不仅能生津止渴,清凉解暑,而且还有健脾养胃,滋补长寿之功能。

历史上的闽南茶叶国际贸易“海上丝绸之路”的滥觞,造就了今日闽南诸神杂居的局面。

但相对于鼎盛的烟火,茶叶才是这一区域真正的信仰所在。

它关乎生计命脉,衍生世风民俗,交织出宗族亲情的网络,由此打造一个氤氲的世界。

不管闽南人走到哪里,闻到茶香便找到了归属。

闽南茶叶的历史可以追溯到唐代,一位来到中国的阿拉伯商人写道:“在中国,茶同盐一样是国王的课税品,所到之处都在贩卖,并且有苦味,注汤饮用。

”但茶叶成为海外贸易的主角则在几个世纪之后的宋元时期,一箱箱的茶叶经由“世界第一大港”泉州港源源不断地输送到东南亚和欧洲的港口。

17世纪初,扮演“海上马车夫”角色的荷兰人及其成立的东印度公司,掀起了欧洲商人来福建采购茶叶的'浪潮。

美国学者彭慕兰在《贸易打造的世界》一书中写道:“从哥伦布到工业革命的三百年间,三种跨洲贸易盛行一时:一是从非洲到美洲的奴隶贸易;二是美洲所产的金、银大量出口到欧洲、亚洲;三是致瘾性食物(茶叶、咖啡、巧克力等)日趋旺盛的贸易。

客家擂茶文化};“茶”可谓“国饮”;在祖国源远流长,博大精深的茶文化艺苑钟,赣南的客家擂茶是一枝独秀的奇葩,其为待客之佳品,以古朴见奇趣,以保健见奇效,自古闻名遐迩。

客家擂茶是由汉魏时的“粥茶”及唐宋时的“盐茶”衍变而成,始于黄河以北,客家的祖先把它带到赣南;几千年以来客家人用擂茶待客交友,手机人们交流情感的媒介,有着“国不可一日无君,家不可一日无擂茶”的说法,赣南还流传着“走东家,串西家,喝擂茶,打哈哈,来来往往结亲家”等童谣偐语,说明了客家擂茶的纯朴民俗文化。

擂茶不仅可以用来待客交友,还可根据时令交换,配料不同,制成多种多样多功能的“擂茶”,起到治病,保健作用;相传三国时期,刘备领兵驻扎江南,时正酷暑,将士们不服水土,一个个又吐又泄,军营皆成病房,这可急煞了刘备,到处求医寻药不济事,有位客家老婆婆闻及此事,大发善心,走家串户动员客家乡亲,动用“擂茶三宝”,制成大量“擂茶",使将士们饮后病情大减;从此,客家擂茶更是盛名远扬。

客家擂茶的制作工艺非常精湛讲究;我公司生产的健胃消食型客家擂茶,是根据传统制作工艺,结合现代科学方法进行浓缩精制而成,配料有:茶叶,芝麻,花生,大米,茴香,薏米仁,陈皮,山楂提取物,茶油,白砂糖,食盐等,其中的薏米仁具有健脾,渗湿,润肠等功效,陈皮具有健胃,理气,祛湿,祛痰作用,山楂具有开胃消食,化滞消积,化痰行气功能;因此,本品是”药食兼佳,味中有味“客家保健饮料。