高等有机化学

- 格式:doc

- 大小:407.00 KB

- 文档页数:11

高等有机化学教案(精选)高等有机化学教案篇1学问目标1、常识性介绍有机化合物的初步概念及性质上的一些共同特点,能够推断生活中的有机物;了解甲烷的存在和物理性质及其可燃性。

2、了解酒精学名、化学式、物理性质、化学性质及重要应用;辨别甲醇及乙醇性质的异同,熟悉甲醇的毒性;常识性介绍醋酸。

3、常识性介绍煤和石油既是重要的能源,又是重要的化工原料。

力量目标1、同学探究甲烷的元素组成化学式的过程中,了解科学创造的过程和方法:发觉问题寻求解决方法实施方案结果分析得出成果,培育同学的试验力量和思维力量。

2、提高同学配平化学方程式的技能。

3、培育同学的自学力量。

情感目标1、通过古代对自然气、沼气的利用,对同学进行爱国主义教育。

联系甲烷燃烧放热,说明甲烷可作重要能源以及对农村进展的重要意义。

2、通过介绍我国在酿酒造醋工艺方面的重大创造和悠久历史,对同学进行爱国主义教育。

3、树立环保意识、能源意识。

教学建议关于甲烷的教学材料分析:化学科学的进展,增进了人类对自然的熟悉,促进了社会的进展。

但某些化学现象可能影响人类的生活和社会的可持续进展,因而关心同学正确熟悉化学与社会进展的关系是非常重要的。

甲烷是继一氧化碳、二氧化碳、碳酸钙等含碳化合物以后又一种含碳化合物,所不同的是,甲烷属于有机物。

有机物学问的增加,是九年义务教育化学教学大纲的一个重要特点。

甲烷作为一种简洁的有机物广泛存在于日常生活中,但同学却未必留意到它的存在、它在生活中所起的重大作用,更难与化学联系在一起。

因此经过提示,极易激发同学的学习爱好。

同时甲烷的广泛存在,使同学简单收集到相关资料,使自主学习成为可能。

本节教学材料分成"有机化合物'、"甲烷'两部分,甲烷是重点,有机物的应用是选学材料。

前一部分着重介绍有机化合物的初步概念。

教学材料在列举了一氧化碳、二氧化碳等含碳化合物后,又列举了蔗糖、淀粉、蛋白质等另一类含碳化合物,使同学对这两类含碳化合物有一个初步的了解。

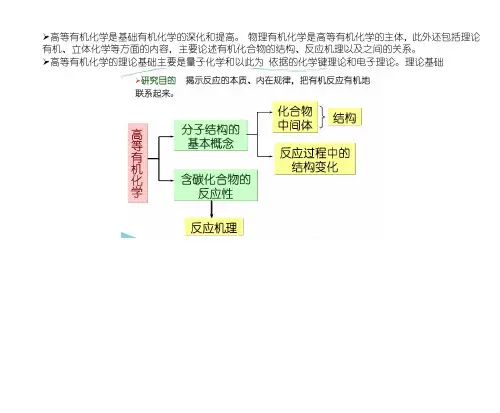

高等有机化学是基础有机化学的深化和提高。

物理有机化学是高等有机化学的主体,此外还包括理论有机、立体化学等方面的内容,主要论述有机化合物的结构、反应机理以及之间的关系。

高等有机化学的理论基础主要是量子化学和以此为依据的化学键理论和电子理论。

理论基础价键理论1916年Lewis提出电子配对学说(八隅体电子结构)1927年Heiter和London提出处理化学键的量子力学方法,后来经过Pauling等进一步完善。

价键法(VB法),又称为电子配对法。

基本要点:(1) 形成共价键的两个原子均具有未成对电子,并且自旋方向相反;每一对电子形成一个共价键。

(2) 原子价数:原子的未成对电子数。

(3) 共价键具有饱和性。

(4) 共价键具有方向性。

(5) 能量相近的轨道可进行杂化,形成能量相等的杂化轨道。

分子轨道理论分子轨道理论分子轨道理论:是以―形成共价键的电子是分布在整个分子之中‖的离域观点为出发点的。

价键理论:是以―形成共价键的电子只处于形成共价键两原子之间‖的定域观点为出发点的。

分子轨道即分子中价电子的运动状态,可用波函数ψ来描述。

分子轨道理论的基本要点:(1)分子轨道可以由原子轨道通过线性组合而成;(2)组合前后的轨道数守恒:即有几个原子轨道就可以组合成几个分子轨道。

(3)原子轨道组合成分子轨道遵守最大重叠原则,能量近似原则,对称性匹配原则。

(4)电子在分子轨道中的排布与原子中电子在核外排布类似。

多原子分子偶极矩是各个共价键偶极矩的矢量和。

偶极矩为零的分子是非极性分子;偶极矩不为零的分子是极性分子;偶极矩越大,分子极性越强。

键的极化度: 体积电负性成键种类外加电场分子的极性影响化合物的沸点、熔点和溶解度等。

分子的极性影响化合物的沸点、熔点和溶解度等。

取代基效应分子中的某个原子或原子团对整个分子或分子中其它部分产生的影响电子效应(Electronic effect):由于取代基的作用而导致的共有电子对沿共价键转移的结果。

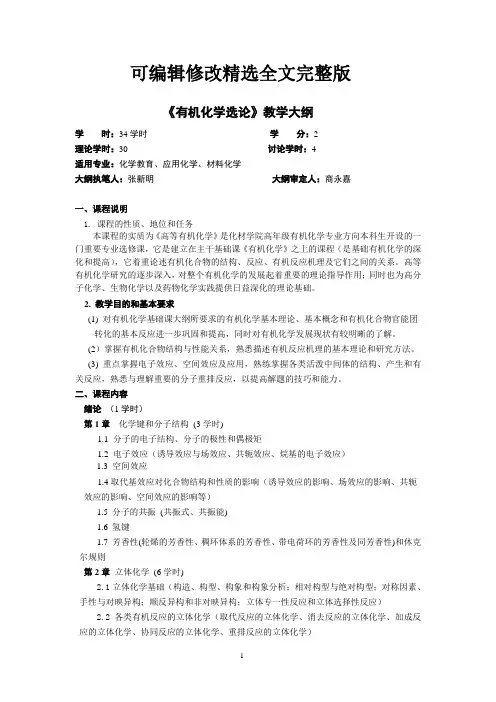

可编辑修改精选全文完整版《有机化学选论》教学大纲学时:34学时学分:2理论学时:30 讨论学时:4适用专业:化学教育、应用化学、材料化学大纲执笔人:张新明大纲审定人:商永嘉一、课程说明1. 课程的性质、地位和任务本课程的实质为《高等有机化学》是化材学院高年级有机化学专业方向本科生开设的一门重要专业选修课,它是建立在主干基础课《有机化学》之上的课程(是基础有机化学的深化和提高),它着重论述有机化合物的结构、反应、有机反应机理及它们之间的关系。

高等有机化学研究的逐步深入,对整个有机化学的发展起着重要的理论指导作用;同时也为高分子化学、生物化学以及药物化学实践提供日益深化的理论基础。

2. 教学目的和基本要求(1) 对有机化学基础课大纲所要求的有机化学基本理论、基本概念和有机化合物官能团转化的基本反应进一步巩固和提高,同时对有机化学发展现状有较明晰的了解。

(2)掌握有机化合物结构与性能关系,熟悉描述有机反应机理的基本理论和研究方法。

(3) 重点掌握电子效应、空间效应及应用,熟练掌握各类活泼中间体的结构、产生和有关反应,熟悉与理解重要的分子重排反应,以提高解题的技巧和能力。

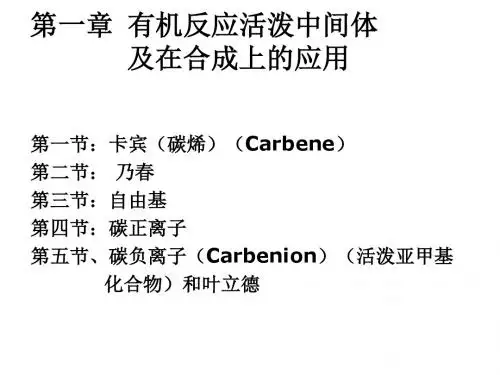

二、课程内容绪论(1学时)第1章化学键和分子结构(3学时)1.1分子的电子结构、分子的极性和偶极矩1.2电子效应(诱导效应与场效应、共轭效应、烷基的电子效应)1.3 空间效应1.4取代基效应对化合物结构和性质的影响(诱导效应的影响、场效应的影响、共轭效应的影响、空间效应的影响等)1.5 分子的共振(共振式、共振能)1.6 氢键1.7 芳香性(轮烯的芳香性、稠环体系的芳香性、带电荷环的芳香性及同芳香性)和休克尔规则第2章立体化学(6学时)2.1立体化学基础(构造、构型、构象和构象分析;相对构型与绝对构型;对称因素、手性与对映异构;顺反异构和非对映异构;立体专一性反应和立体选择性反应)2.2 各类有机反应的立体化学(取代反应的立体化学、消去反应的立体化学、加成反应的立体化学、协同反应的立体化学、重排反应的立体化学)2.3 潜手性分子2.4 不对称合成简介 (对映体的过剩百分率及非对映体的过剩百分率)第3章有机反应机理的研究和活性中间体(6课时)3.1 有机反应的分类3.2 有机反应中试剂的分类3.3 确定有机反应机理的方法(产品的鉴别、中间体的确定、催化作用、同位素标记、立体化学研究、动力学研究)3.4 有机反应中的活性中间体3.4.1 碳正离子(碳正离子的形成、碳正离子的结构、碳正离子的稳定性、碳正离子的反应和非经典碳正离子的形成及有关反应)3.4.2 碳负离子(碳负离子的形成、碳负离子的结构、碳负离子的稳定性、碳负离子的反应)3.4.3 自由基(自由基的形成、自由基的结构、自由基的稳定性、自由基的反应)3.4.4 碳烯(碳烯的结构、碳烯的形成、碳烯的反应)3.4.5 氮烯(氮烯的结构、氮烯的形成、Hofmann重排反应、Curtius等重排反应)3.4.6 苯炔(苯炔的形成、亲电加成反应、亲核加成反应、环加成反应)第4章饱和碳原子上的亲核取代反应(2学时)4.1 几种典型反应机理(S N1、S N2、邻基参与、离子对历程、S N2′和S N i )4.2亲核取代反应的立体化学(S N1、S N2、S N2′和S N i反应)4.3影响亲核取代反应速度的因素(反应物的结构、试剂的亲核性、溶剂效应、离去基团和空间效应)4.4 亲核取代反应在有机合成上的应用第5章碳-碳重键的加成反应(2学时)5.1 亲电加成反应机理5.2 亲电加成反应的立体化学5.3取代基的性质对烯烃加成反应的影响5.4 共轭烯烃的加成反应5.5 烯烃和炔烃的亲核加成反应第6章羰基化合物的亲核加成反应(4学时)6.1 醛、酮的亲核加成反应6.1.1 反应机理6.1.2 影响醛、酮的亲核加成反应活性的因素6.1.3 醛、酮的亲核加成反应的立体化学6.1.4 各种重要的缩合反应6.2 羧酸及其衍生物与亲核试剂的加成6.2.1反应机理6.2.2 结构与活性6.2.3 各类重要反应(酯缩合及有关反应)6.3 α、β-不饱和羰基化合物的亲核加成(麦克尔加成反应)6.3.1 反应机理6.3.2 影响加成方式的因素6.3.3 在有机合成中的应用第7章消除反应(4学时)7.1 消除反应的分类7.2 离子型消反应机理7.3 消除反应中的定向效应7.4 消除反应中的立体化学7.5 消除反应与取代反应的竞争7.6 热消除反应第8章分子重排反应(6学时)8.1 重排反应的分类8.2 亲核重排(碳正离子重排;瓦格涅尔-米尔文重排;碳烯重排;氮烯重排;缺电子氮的重排;缺电子氧的重排;)8.3 亲电重排(Stevens重排;邻二酮重排;Wittig重排;Favorskii重排;环氧丙烷重排)8.4 芳环上的重排反应(联苯胺重排;Fries重排;Claisen重排)8.5 自由基重排8.6 σ键迁移重排反应(Cope重排;脂肪族Claisen重排)8.7 重排反应的主要应用考核方法:开卷考试选用教材:傅相锴主编,高等有机化学,高等教育出版社,2003教学参考书目:[1] 汪秋安编著, 高等有机化学, 化学工业出版社, 2004[2] 恽魁宏等编,高等有机化学,高等教育出版社, 1988[3] [美]F.A.凯里.R.J森德伯格著,夏炽中译,高等有机化学,A卷,结构与机理,人民教育出版社,1981[4] 俞凌编,基础理论有机化学,人民教育出版社,1981[5] 荣国斌编著,高等有机化学基础(第2版,修订本),华东理工大学出版社、化学工业出版社, 2001[6] 王积涛编,高等有机化学, 1980[7] 高振衡编,物理有机化学(上、下册),高等教育出版社,1982[8] 沈世瑜、王炎编, 高等有机化学习题集, 中国科学技术大学出版社,1992。

高等有机化学王银叶教案高等有机化学高等有机化学高等有机化学又名物理有机和理论有机化学研究对象:有机化合物的结构以及有机化合物在反应过程中结构的变化,研究有机分子的结构和反应条件对有机化合物的物理、化学性能的影响以及化学反应历程。

它的理论基础主要是量子化学和以此为依据的化学键理论和电子理论。

通过对一般典型有机结构的性质及典型反应历程的研究,使有机合成化学家有可能运用这些理性认识来推测未知有机物极其在反应中的内在联系,从而有利于设计具有特殊性能的新化合物,考虑合成中的最好原料和最理想的合成路线等。

第一章化学成键作用和分子结构引言了解到有机分子的结构和性质才能正确地掌握化学反应,实验是实施反应和验证理论的手段,在理论指导下实践才有预期的效果。

理论联系实践,理论方有价值。

结构的知识在近代物理学方法帮助下已能比较搞精确地确定分子中各个原子(团)的空间位置,把人们的观察能力引到微观世界中去,量子化学理论进一步阐明了分于结构内在的作用力——化学键的本质。

化合价和化学键的理论是化学结构理论的核心问题。

前者解决元素的原子结合的数学问题,在有机化学中来说,就是碳为什么是四价的,后者解决原子之间凭什么力量结合的问题.具体地说,碳和碳结合的各种方式、键能、键长、键角,更重要的是电子在原子之间起着键合和这种键合作用力的奥秘。

两个问题相互联系而又有区别。

碳的四价与外层电子的数量和分布方式有关,碳的各种化学键的种类也是和它的电子结合的方式,化学键的性质有密切关系。

总之归结到一点,就是电子在化学键中的作用问题。

化学反应及其机理过去还是宏观现象的总结和推测.现在则和微观的分子结构理论联系在一起了。

“分子轨道对称守恒原理”就是把电子在分子中的运动规律解释分子起化学反应的条件和结果,把过去属于定性的结论提高到定量的水平。

所以近代有机化学必须以结构作为它的基础知识和基本理论。

动态学讲述有机物起化学反应时的结构变化、能量变化、速度问题和反应的深度和广度问题,它既有物理化学的理论又有有机反应中的规律,这是一门包括热力学、动力学、立体化学、结构化学等综合性成果的分支学科。

高等有机化学课程教学大纲课程名称:高等有机化学英文名称:Advanced Organic Chemistry课程编码:x3030621学时数:48其中实践学时数:0课外学时数:0学分数:3.0适用专业:应用化学(精细有机合成方向)一、课程简介《高等有机化学》课程是《基础有机化学》的后续课程,是应用化学专业的必修专业课之一。

《高等有机化学》是一门论述有机化合物的结构、反应、机理及它们之间关系的科学,对整个有机化学起着理论指导作用。

本课程是在基础有机化学的基础上,对有机化学的理论知识进一步加深和拓展。

本课程的主要内容有:化学键与分子结构;立体化学原理;有机反应机理的研究;酸碱理论;溶剂效应,亲核取代反应;加成与消除反应;羰基化合物的反应;分子重排反应等。

通过对高等有机化学的学习,使学生在基础有机化学的基础上进一步加深对有机化学的理解,培养学生运用所学的理论来分析和解决有机化学中的实际问题的能力,为学生完成毕业论文、进行科研工作或教学工作奠定深厚的理论基础。

二、课程目标与毕业要求关系表三、课程教学内容、基本要求、重点和难点(一)绪论理解课程名称的涵义;了解课程的内容体系;了解近代高等有机化学的发展;了解学习高等有机化学的重要性。

重点:高等有机化学的课程体系难点:课程名称的涵义。

(二)有机化学的近代结构理论掌握经典共振论的基本观点并学会用共振论来解释一些实际问题;了解结构共振论;了解分子轨道理论和休克尔分子轨道法;掌握芳香性理论;重点:共振论的基本观点;芳香性理论。

难点:共振论的基本观点。

(三)有机立体化学掌握手性概念及其与对称因素之间的关系;熟练掌握含有一个手性碳原子和多个手性碳原子的对映异构现象;熟练掌握构型和构象的标记;掌握立体异构体数目的推算;掌握不对称合成的几个主要规则,了解手性合成和外消旋体的拆分;掌握构象分析的方法。

重点:手性、内消旋体、外消旋体和对映体等概念;构型和构象的标记。

难点:手性与对称因素及旋光性的关系。

研究生课程论文题目: 浅谈有机化学的研究进展**: ***学院: 理学院专业: 化学学号: **********2015 年1 月12 日南京农业大学教务处制浅谈有机化学的研究进展理学院2014111004 陶月红摘要:本文综述了中国大陆地区有机化学研究人员2011至2012年两年内在合成方法学领域获得的重要成果。

文章中共引用参考文献50篇,其中30多篇手性金属配合物和有机小分子催化的不对称反应、金属催化的碳氢键活化等合成方法学论文。

本文汇集了中国有机化学家两年中合成的30多个不同物质。

关键词:有机化学合成方法学有机合成有机化学是化学科学中一个十分重要的二级学科,也是与人类日常生活联系最紧密的化学分支,其发展与人类社会的发展息息相关。

近年来,在国家科技政策和科研经费的支持下,我国有机化学事业得到了长足发展,有机化学相关领域研究队伍不断壮大(如,全国有机化学学术研讨会的参会人员数已由十年前500多人发展到超过2000人),研究工作水平不断提高,在国际顶级学术刊物上发表研究论文数迅猛增加(几乎每期国际一流化学期刊上都有中国有机化学家的论文刊登)。

同时,也有越来越多的中国有机化学家被邀请担任国际顶级学术刊物的地区主编和编委,国内的有机化学期刊也开始得到重视。

从近期学术论文发表情况看,我国有机化学的各分支学科存在发展不平衡的问题,工作主要集中于有机反应和合成方法学的研究。

我国有机反应和合成方法学研究始终保持强盛的发展势头,但原创性、实用性工作仍旧有限。

有机合成化学得到了发展,但主流观念和思路还停留在首次合成上。

在元素有机化学中我国有机氟化学一支独秀,其他元素有机化学需要加强。

中国天然产物化学研究工作突飞猛进,成为发现新化合物分子的主力。

通过对我国有机化学学科2011~2012年发表的研究结果进行系统检索,本文对有机反应和合成方法学、有机合成化学、元素有机化学和天然产物化学等有机化学研究领域的学术进展做一个简要总结。

1 有机反应和合成方法学有机反应和合成方法学是有机化学的基础,历来受到有机化学家的重视。

有机化学发展过程中曾经出现许多以发现者名字命名的人名反应,使这些化学家名垂青史。

在我国除黄鸣龙外,尚未有其他有机化学家获此荣誉,故在近30 年来,有机反应和合成方法学在我国有机化学界受到越来越多的重视。

在我国有机化学界,从事有机反应和合成方法学的化学家人数和各种资源占有半壁江山,导致我国在国际一流学术刊物上发表的论文多为有机反应和合成方法学内容,为此本文也仅能收录刊登在《J.Am.Chem.Soc.》和德国《Angew.Chem.Int.Ed.》上的成果。

国际上流行的热点研究领域,如金属催化的不对称反应、交叉偶联反应、碳氢键活化反应、有机小分子催化反应等,我国有机化学家不仅几乎全部涉足,而且人数比例和发表论文的数量均占有重要地位。

只要美国化学家能开辟一个新领域,我们就会使这一领域成为论文发表的热点领域。

我国有机化学家在有机反应和合成方法学研究领域的影响力日新月异,如2012年10月,北京大学施章杰承办了第一届碳氢键活化国际学术研讨会,并担任大会主席。

无论如何,与西方国家的有机化学家,特别是美国化学家相比,我国的研究工作思路和成果还是属于跟踪的多,自己独创的少。

《J.Am.Chem.Soc.》创刊125周年列举的125篇有影响的文章中,来自我国的仅为黄鸣龙先生于20世纪40年代发表的论文,足以说明我国还是缺乏真正有影响的独创性研究成果。

我国有机反应和合成方法学研究领域的特点是人数众多,仅从事金属有机化学的人员就已超过千人;另一特点是发展均衡,在国际一流刊物上发表学术论文的作者既有我国著名科研院所和高等院校的院士、教授,也有许多普通高校名不见经传、刚涉足其间的青年学者。

总之,有机反应和合成方法学是我国有机化学界最有希望从跟随者变为领跑人的领域,但道路还很长,还需要加倍努力。

1.1金属参与的反应和合成方法学金属有机化学自20 世纪70 年代以来在国际上得到迅速发展,所发展的反应涉及有机化学的各个领域,并发展了很多新型的合成反应,该领域有机化学家多次获得诺贝尔奖化学奖。

本文主要综述了2011~2012年我国在碳氢键活化、加成活化以及金属催环合反应、偶联反应、过渡金属催化氟化反应、惰性小分子CO2化不对称合成反应等方面的进展。

1. 1. 1 碳氢键活化将惰性的碳氢键直接转化为碳碳键或碳杂原子键一直是有机化学家们想要实现的目标之一,也是近年来有机方法学研究的热点领域,并且已经取得了一些可喜的成果。

碳氢键活化研究中最具挑战性的工作是非活化的烷烃碳的碳氢键活化[1~5]。

我国当前取得的大部分成果多属于活化的烯烃或烯丙位碳的碳氢键活化。

施章杰等[6~8]报道了不同金属催化的碳氢键活化反应,通过吡啶作为导向基团在铑催化下碳氢键活化与亚胺进行加成,得到碳碳键偶联的产物(式1)[9,10]。

焦宁等[11]利用钯催化碳氢键活化实现了以DMF为氰源的直接氰基化。

刘国生等[12,13]报道了钯催化下活性烯烃的芳基烷基化反应,实现了苯胺与乙腈的双碳氢键断裂(式2)。

张前等[14]也报道钯催化苯胺的碳氢键胺化反应,该反应可能经历高价钯中间体形成碳氮键。

雷爱文等[15]利用两次钯催化碳氢键活化,在常压CO氛围下进行羰基化,高效合成了含氧杂蒽酮结构单元的分子(式3)。

关正辉等[16]应用类似的碳氢键活化策略,通过两次CO插入,实现了芳基的羰基化,合成了靛红酸酐(式4)。

黄汉民等[17]在钯催化下,通过自由基活化苄位碳氢键形成苄基钯物种,对CO加成得到酯类产物(式5)。

此外,刘磊等[18]通过钯催化苯酚导向的碳氢键活化合成二苯并呋喃。

麻生明等[19]报道了钌催化联烯的氢芳基化反应,反应通过苯甲酰胺导向的碳氢键活化进而对联烯进行加成而实现。

除了钯钌等贵金属催化的碳氢键活化外,利用相对廉价的铜、铁等金属实现碳氢键活化也受到很大关注。

焦宁等[20]实现了铜催化苯胺的邻位碳氢键活化而引入叠氮基(式6),该反应可能经历的是一个单电子转移过程。

1. 1. 2 加成环合反应麻生明等报道了用一锅法,从3-碘-烯丙基吲哚出发,在零价钯催化下与炔丙基溴发生碳碳偶联,形成的联烯中间体进一步环化得到了吲哚并八元环结构(式7)[21]。

此外,他们还报道了通过钯催化碳碳键偶联合成手性联烯的方法,丰富了联烯的化学内容[22]。

刘元红等[23,24]利用金催化1,6-二炔环合得到多取代的萘环以及苯并芴,并提出了Au/Sn转金属的反应模式(式8)。

施敏等发展了利用金催化1,6-二炔环合得到多取代的二氢吡咯结构[25](式9),而含炔基的联烯基环丙烷在铑催化下环合则得到多环化合物[26]。

支志明等[27]利用金催化分子内酮的α-位对非活性烯烃的氢烷基化反应。

1. 1. 3 偶联反应雷爱文等[28]在钯催化下,通过氧化酯化反应将伯醇转化成为相应的羧酸酯(式10)。

在此基础上,利用苄氯作为温和氧化剂,实现了醛和醇的选择性酯化[29]。

江焕峰等[30]提供了通过钯催化烯烃碳酯化反应从炔酸酯和烯烃出发合成α-甲叉基-γ-内酯的方法。

田世凯等报道在钯催化的烯丙基胺与芳基硼酸[31]或亚磺酸盐[32]的偶联反应。

苏伟平等[33,34]发展了钯催化羧酸的脱羧偶联反应等。

近年来,铜以及铁、钴、镍等廉价金属催化的偶联反应也得到了很大的发展。

雷爱文等[35]发展了镍催化的Heck反应(式11)。

刘磊等通过铜催化,实现了一级烷基卤代物与芳基硼酸酯[36]、二级烷基卤代物与格氏试剂[37](式12)以及二级烷基卤代物与硼酸酯B2pin2的偶联反应[38]。

焦宁等[39~42]利用铜、铁催化剂在氧化剂DDQ的促进下,产生的正离子与叠氮等反应形成四唑、芳胺等化合物(式13)。

王剑波等[43,44]发展了铜催化磺酰腙与炔烃等的偶联反应。

李金恒等[45]发展了镍催化的Kumada 偶联反应,实现了烷基磺酸与格氏试剂的偶联。

蔡倩等[46]首次报道了铜催化的去不对称Ullmann反应,并用于合成手性二氢吲哚。

1.1.4过渡金属催化氟化反应近年来,随着含氟化合物在医药、农药、材料等领域的广泛应用,如何合成含氟化合物倍受有机化学家的关注。

利用过渡金属催化将氟原子或含氟片段引入到有机分子中的策略得到了很大发展。

这部分工作被纳入有机氟化学研究范围,将在后面元素有机部分进行叙述。

1.1.5惰性小分子CO2活化如何将CO这一惰性小分子进行活化,引入到有机分子中进行转化利用2报道了镍催化炔烃的氢酯化反应,是有机化学家面临的又一大挑战。

麻生明等[47],具有很好的立体选择性,反应得到反式α,β-不饱和该反应仅需要常压的CO2羧酸(式14)。

吕小兵等[48]通过银催化直接将端炔进行羧化,有效地合成了炔基羧酸(式15)。

丁奎岭等[49]通过二价铑催化氢化,高效地将环碳酸酯转化为乙二醇和甲醇这两类重要的化工原料(式16),相应的环碳酸酯可由环氧与CO制得,2向甲醇的高效转化。

从而实现了CO21.1.6金属催化的不对称合成反应我国化学家在新型手性配体、新反应、新方法等研究方面也取得了显著的成绩。

周其林等以螺二氢茚为配体骨架,设计了手性双噁唑啉配体[50]、手性氮膦配体[51]等,它们与不同金属络合后催化不对称反应[52, 53]均表现了很好的催化活性,如手性双噁唑啉配体与铜络合催化卡宾对氮氢键不对称插入反应(式17)。

丁对称的单齿亚膦酰胺配体,在铑催化不对称氢化反应中取得了奎岭等发展了C2很好的结果[54, 55],随后发展的手性螺缩酮骨架配体[56],实现了钯催化不对称烯丙基胺化反应[57](式18)以及不对称α-羟基化反应[58]。

唐勇等设计合成了具有“边臂效应”的假C对称的双齿或三齿噁唑啉配体,在不对称碳叶立德环合[59]、3环丙烷开环[60](式19)以及环丙烷化反应[61,62]中表现出优异的效果。

游书力等设计合成了一系列以联萘酚为骨架的亚膦酰胺配体,在铱催化不对称苯酚、吲哚和吡咯的去芳构化烯丙基化反应(式20)[63~65]以及吲哚、苯胺烯丙基胺化等反应[66~68]中显示了很好的区域和立体选择性。

余志祥等[69]通过铑催化将该类配体应用于活化烯丙位碳氢键对共轭双烯的不对称加成反应。

冯小明等发展的手性氮氧金属络合物(如式21方框内所示),在不饱和酮的氯胺化反应[70]、酮与α-重氮酯亲电加成反应[71]、不对称Baeyer-Villiger 氧化反应[72]、烷基烯醇醚对1,2-二羰基化合物的对映选择性加成[73]、2-吲哚酮的羟胺化反应[74]、吡唑啉酮对不饱和酮的Michael加成反应[75,76]以及靛红与α-烷基-α-重氮酸酯的不对称扩环反应[77]中,均体现出极优异的选择性(式21)。