美术鉴赏-隋唐1

- 格式:pptx

- 大小:16.56 MB

- 文档页数:63

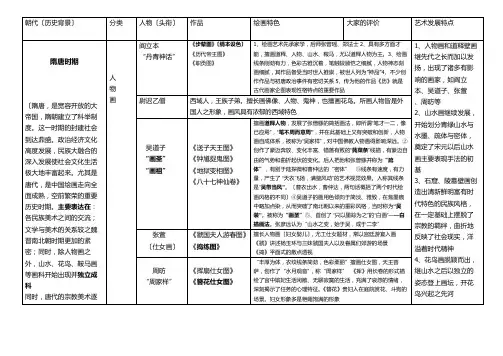

浅析隋唐时期的美术成就唐代文学艺术高度发展,唐诗成就达最高峰,名篇千古传诵。

书法中的楷书极盛,成为以后历代书家的楷模。

绘画方面,山水、人物、花鸟各自独立发展,且都有了专门的名家。

水墨画开始出现并得到初步发展,王维、张?、王洽、项容等开辟绘画新途径,泼墨、吹云、白描、皴擦等新技法增强了笔墨的表现力。

以现实生活为绘画内容的作品成为主导。

收藏鉴赏书画成为上层统治者的主要嗜好之一,也成为显示一个人文化修养的标志之一,因此书画艺术极为发达。

书画史论专著有增无减,为后世研究唐前的书画艺术提供了丰富的宝贵资料。

石窟艺术达于极盛,数量之大空前绝后,且技艺精湛,富有独特的时代风格。

隋唐石窟艺术中国经魏晋南北朝 300 多年的混战,至隋归于一统。

几百年来,伴随着动荡的社会,表达人们挣脱苦难、向往幸福愿望的宗教狂热,曾席卷社会各个阶层。

宗教,特别是佛教教义渗透到了每一个人的头脑中。

国家统一,战争结束,人们似乎看到了希望的曙光,佛国净土也模糊可见,盲目而痛苦的呻吟变为冷静的思考和乐观向上。

佛的形象也不再是可望而不可及的神秘之物,佛与人的鸿沟,随着国家的统一和生活的改善被填平了。

佛教形象普遍世俗化,成为隋唐石窟艺术的主要特征。

所谓世俗化,一是指形象本身似曾相识,与生活中人无异,“神性”几无,甚至把菩萨作成宫娃的形象;二是指雕塑绘画的内容更符合人们的愿望,表现佛国净土、西方极乐世界的题材成为主导,苦修苦练。

如割肉贸鸽、舍身饲虎之类的题材不见了。

“人神之道殊”变为人神之合一。

神性的削弱和人性的增长,使得佛的形象更富亲切感,但佛教的严肃性也随之遭到破坏,宗教的狂热为追求生活幸福的愿望所代替。

隋朝虽国祚短促,凡二主 37 年,但修窟造像活动空前兴盛,修寺 3803 所,造像 119430 身。

大唐近三百年的统治,修窟造像活动达最高潮,留下了无数的艺术珍品。

隋唐时期的绘画隋唐绘画,按时间顺序大体可分三大阶段:隋代和初唐( 581-713 年)为第一阶段。

隋唐美术雕塑唐代佛教造像不仅比以前更加兴旺,而且其美学风范标志着中国的佛教艺术已经走完了外来艺术民族化、宗教艺术世俗化的历程,显示出了鲜明的民族特色和时代特色。

道教雕塑也占有相当重要的地位,甚至与佛教雕塑共存一处,这是道释合一的社会思想的形象反映。

陵墓雕刻和其它雕塑也都有长足发展,体现出雄浑、豪迈的大唐风度。

绘画绘画在这一时期的美术中占主导地位. 中国传统绘画中的各个门类,这个时期都以独立的姿态屹立画坛,表现技法也日趋成熟和完备. 总体上看,唐代绘画具有如下几个新特点:1、人物画和道释壁画继先代之长而加以发扬.2、山水画继续发展,开始画分青绿与水墨,疏体与密体,奠定了宋元以后山水画主要表现手法的初步基础。

3、花鸟、鞍马画脱颖而出,继山水之后以独立姿态登上画坛。

4、佛教壁画创造出清新鲜明富有时代特色的民族风格。

5、唐代的画论、画史著作显示了唐代美学理论的深度。

隋唐绘画,按时间顺序大体可分三大阶段: 隋代和初唐( 581-713 年)为第一阶段。

以现实生活,特别是表现上层统治者生活为题材的绘画作品,与日俱增.绘画风格崇尚细致艳润。

山水花鸟尚不为时人所普遍重视。

玄宗开元至德宗建中(公元 713—780 年)为第二阶段. 此间唐朝经济繁荣,文化昌盛.文学艺术一变六朝细润之风,崇尚雄健清新。

人物、山水、花鸟画都在蓬勃发展。

画坛极为活跃,名家蓬起,艺术全面繁荣. 唐德宗(公元 780 年登基)之后为第三阶段。

大唐帝国经安史之乱、会昌灭法走向衰落,艺术也受到一定影响.此间艺术的突出特点是向专门化方向发展。

一、隋代绘画隋代艺术呈现出明显的过渡状态。

佛教风靡,寺庙遍布.当时的名画家皆擅壁画,山水、人物、鞍马等也不乏其人,画史记载的数十人中, 杨契丹、郑法士、阎毗、董伯仁、展子虔以及来自西域的尉迟跋质那、跋摩那、昙摩拙叉为最著名者。

其中有作品流传至今的只有展子虔. 展子虔历北齐、北周入隋,画与董伯仁齐名,擅台阁、人马、山川。

中国名画1000幅——隋唐隋唐是隋朝与唐朝的合称。

自公元581年杨坚逼追北周静帝受禅帝位,建立隋朝,到618年灭亡,隋朝共存在了38年,是个短命王朝之一,但却建立和完善了很多管理制度,如建立三省六部制与科举制等,自然科学与人文艺术也有了长足的进步。

唐朝自公元618年建立,到907年被朱温灭掉,共经历了20位皇帝,289年。

唐朝是中国历史上的重要朝代之一,其在政治、经济、军事、文化、中外关系等各个方面都取得了辉煌的成就,是中国历史上继汉代出现的又鼎盛时期。

杨坚(图片来自于网络)隋代的绘画已经摆脱汉代以来的稚拙之气,人物画也摆脱了初期朴素的状态,山水画也摆脱了“人大于山,水不容泛”的现象。

此时的绘画技法虽然相对成熟,但艺术处理方法还较为单一。

画家有展子虔、郑法士、董伯仁,展子虔在山水画、人物画方面都有较高的成就,郑法士、董伯仁在人物画方面亦有造诣唐代是绘画的大发展时期,绘画高度繁荣。

技法上更为完善,从魏晋以来的空勾无皴发展到擦、渲、染俱全,描法也有了提按顿挫、轻重缓急的变化。

画科上也较之以前更为完善,人物画、山水画、花鸟画相继独立成科,艺术语言日趋成熟,显示了绘画艺术在唐代的全面繁荣。

科举制度(图片来自于网络)人物画在唐初有阎立本、尉迟乙僧,盛唐时期有吴道子、张萱、卢楞伽、周昉、杨升、陈宏等人其中吴道子所创“吴带当风”的“吴家样”,所绘人物“天衣飞扬,满壁风动”,丰富了人物画的样式;张萱、周昉主攻绮罗、仕女人物,周昉在张萱的基础上,创造了“水月观音”之体。

所绘人物“浓丽丰肥、富贵奢华,衣纹劲简、彩色柔丽”,被誉为“周家样”。

中晚唐之际的人物画基本都是追随“周家样”,有李真、孙位等人。

唐太宗李世民(图片来自于网络)山水画在唐初有大小李将军(李思训、李昭道),主要继承隋时展子虔的山水画艺术,技法上依然是青绿为之、空勾无皱、层层渲染。

盛唐时期山水画家有王维、张璪、郑虔、项容、王洽、毕宏等人,其中王维在技法上突破了青绿画法,创造了“破墨法”,长于水墨山水,其画被苏轼称为:“味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗。

浅论隋唐时期的人物绘画隋唐时期是中国古代最繁荣的时期,由于隋、唐两代全国的统一,特别是唐代中期的一百多年间,政治稳定,国力强大,经济繁荣,国内各民族关系融洽,中外文化交流也相当活跃,很多艺术都在这一时期取得了关键的发展成就。

正如苏东坡所言:“君子之于学,百工之于艺,自三代历汉,至唐而备矣。

故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,古今之变,天下之能事备矣。

”(《书吴道子画后》)。

隋唐人物画继承了魏晋南北朝人物的“传神”标准,题材内容更加丰富,出现描述和记录历史事件的史实性绘画,多人舞、大场面的构图可以看出这一时期人物画驾驭能力的提高,表现宫女题材的仕女画也出现了富有特色的固定模式,例如张萱和周昉分别代表唐代不同时期的人物画特点和精神面貌。

周昉,出身贵族,先后做官,对宫廷族妇女生活十分熟悉,因而对族妇人及侍女的气质神态把握精确,通过对人动作细节的描写刻画,体现也唐代人物画最重的以形写神的艺术特点。

唐张彦远《历代名画记》中说他“初效张萱,后有小异,颇极风姿,所画衣冠,不近闾里,衣裳劲简,彩色柔丽”。

《宣和画谱》评论他“多见贵而美者”,善画“贵游人物”,且作“浓丽丰肥之态”。

他别创一体的“周家样”,到周昉时代,“裙屐游宴”的绮罗人物画已成为与佛道绘画及封建纲常伦理并重的人物画主要题材了。

以周昉《簪花仕女图》为例,《簪花仕女图》是描写春夏相交时节一群服饰艳丽云鬓高耸的贵族妇女、赏花、戏犬、观鹤、漫步的场景,无论用笔、用墨设色都体现出唐代人物画的精髓,用笔纤细而又不却弹性。

设色清丽艳明对质感的描绘把握非常贴切到位,细纱衣轻薄透明,肌肤丰韵、白皙,头饰闪亮,多层烘然、罩染、分染相结合和以色代线的手法都开启唐代工笔人物的新风。

纵观唐代人物画《簪花仕女图》从内容上体现出绘画题材,较以前也发生了度化,转化人情世俗化。

从线段来看,唐人的线描也多了更多的度化,画面布局上用假山烘托主体,人物的用大小来体现主次,从贵族妇女的体态也体现了唐代人对人物审美要求!在隋唐人物画的众多著名画家中,吴道子是最有影响力的,尽管目前来看,没有一幅可以确认是吴道子的传世作品,无法亲见吴道子“吴带当风”的人物画的面貌,但是很多人仍然把他称为“画圣”,并十分认可他对中国绘画的贡献,可见吴道子在当时及后代所具有轰轰烈烈的影响。

隋唐绘画艺术隋代的绘画风格,承前启后,有"细密精致而臻丽"的特点。

来自各地,集中于京畿的画家,大多擅长宗教题材,也善于描写贵族生活。

作为人物活动环境的山水,由于重视了比例,较好地表现出"远近山川,咫尺千里"的空间效果,山水画开始独立出来。

唐代的绘画在隋的基础上有了全面的发展,人物鞍马画取得了非凡的成就,青绿山水与水墨山水先后成熟,花鸟与走兽也作为一个独立画科引起人们注意,可谓异彩纷呈。

初唐时的人物画发展最大,山水画则沿袭隋代的细密作风,花鸟画已经出现个别名家,宗教绘画的世俗化倾向逐渐明显和增多。

从已发现的乾陵陪葬墓壁画的山水画中,我们已经可以看到的比较简单的斧劈皴。

以薛稷、殷仲容为代表的花鸟画,则设色和水墨的形式都已出现。

此外,这时最著名的画家还有阎立德与康萨陀等。

他们的作品和作风丰富了初唐时期的画坛,为盛唐画风的突变奠定了基础。

虽然,他们的作品大多没有流传,但是我们从乾陵各陪葬墓的壁画、新疆出土的绢画与敦煌莫高窟的壁画中,都可以看到当时他们不同的风格。

展子虔的《游春图》是我国存世最早的一幅真正意义上的山水画,它以描绘贵族游春情景为主要表现内容。

画面山形耸峙,水波浩淼,万木复苏,祥云涌动。

游春的男女纷纷涌向山间水湄,他们有的骑马伫立水滨,有的乘船泛于水中,有的在岸上迟疑不进,有的望春波翘首待渡。

山深水阔之间,游人散布于各处,不能一一计算,也不必一一计算。

总之,人的活动与山水的境界交相映发,将一个“春”字抒写得淋漓尽致,无处不在。

画面整体上以大对角线构图,青山与坡岸的对峙与开阖,春水的自右下向左上流动,右上斜角的实则虚之与左下斜角的虚则实之,变化有法,激活了潜藏在山水和山水画之间的生命力,带来一片生机盎然的景象。

画面采用俯视法取景,将远景、近景一同向中景聚拢,使各种景物完整地统一在一个画面中,获得一种“咫尺千里”的艺术效果和品赏趣味。

全图在设色和用笔上,颇为古意盎然。

第三编魏晋南北朝隋唐美术一魏晋南北朝著名画家曹不兴是有记载的第一位画家他的画被列为吴国“八绝”之一,主要画人物,也是记载最早的佛像画家(三国东吴)卫协西晋画家,多是人物故事以及道释题材的作品,他的创作被谢赫列为六品中的第一品,绘画的特点被顾恺之概括为“伟而有气势”“巧密于情思”卫协对六朝重气韵画风的形成最有影响。

顾恺之是东晋最伟大的画家,也是早期绘画理论家。

(《画云台山记》《论画》)a 顾恺之注重表现人物的精神面貌,尤其注重眼神的描绘,他认为“四体妍媸本无关于妙处,传神写照,正在阿堵中”他最大的艺术成就提出了塑造人物形象的最高要求:“传神写照”;b 在他的创作活动中,最为知名的是在瓦官寺绘制的维摩诘壁画;c 代表作《女史箴图》(唐摹本)是依西晋张华的文学作品《女史箴》而画,共九段,内容是讲解劝诫宫中妇女的一些封建道德规范,是一幅插图画;《洛神赋图》(宋摹本)是据诗人曹植的《洛神赋》而画;《列女传·仁智图》;d 提出了“形具而神生”迁想妙得的理论;e 艺术特点:注重线造型人物造型的准确;画面呈现“春蚕吐丝”“春云浮空、流水行地”式的运动感和飘逸气息,体现中国古代艺术的秀雅和高贵;把战国以来形成的“高古游丝描”发展到了完美无缺的境地。

陆探微南朝刘宋时最杰出的画家,擅长人物画也兼作风俗画和宗教画,谢赫在《画品》中将他评为第一品第一人。

他运用草书的体势形成“一笔画”的笔法,创造的人物形象“秀骨清像”(对崇尚玄学、重清议的六朝士人形象的概括)。

张僧繇·萧梁时期的画家,艺术创作以绘饰佛寺壁画为主,被称为“张家样”是古代寺庙中影响最大的样式之一,笔下的人物形象具有生动性和写实性。

顾恺之、陆探微的风格是笔迹周密的密体而张僧繇则是“笔才一二,象已应焉”的疏体。

梁元帝萧绎精通绘事,现藏于中国历史博物馆的《职贡图》(宋摹本)被认为出自他的笔下。

曹仲达是来自中亚曹国的北齐画家,以画梵像著称,被誉为“曹家样”(四大样之二)后世评述他的风格谓“曹衣出水”“曹家样”概括了佛教艺术在最初传入的几个世纪里中外交融的艺术风格。

隋唐-考研名词解释背诵版一、隋朝山水展子虔,青绿山水游春图。

1.展子虔1)展子虔,他的人物画画法属细密一体,元代汤垕认为他的人物可为唐画之祖。

但他更擅长山水画,《宣和画谱》称:“善画台阁,写江山远近之势尤工,有咫尺千里之趣。

”2)《游春图》●代表作《游春图》以青绿勾填法描写山川、人物、尚无皴法,树木直接用粉点染,体现出朴拙而真切的描绘自然景色的能力,展示出山水画已由六朝以来的萌芽状态而趋向于成熟。

开创了青绿山水的端绪。

●隋代画家展子虔(qián)的作品,是中国现存最早的山水画卷。

《游春图》以青绿勾填法描写山川、人物,尚无皴(cūn)法,树木直接用粉点染,体现出朴拙而真切地描绘自然景色的能力,展示出山水画已经由六朝以来的萌芽状态而趋向于成熟。

画面采取俯瞰式的构图,获得了“远近山川,咫尺千里”的效果。

游乐于山川中的人物以及画面所呈现出来的春天的气息,显然是在追求“画外有情”的艺术境界。

以前只在理论上探讨过的山水画技法,这时已经能够部分地做到了,反映出作者观察与认识自然景物的能力显著提高了。

该图画面色彩浓丽,富于装饰性,开创了青绿山水的端倪,从中可以窥见这一时期山水画的成就与面貌。

二、初唐画人阎立本,历代帝王步辇图。

1.阎立本1)阎立本,雍州万年人,宫廷画家。

他工于写真,尤擅故事画,取材多是贵族、官宦以及宫廷历史事件。

2)《历代帝王图》又名《古帝王图》《十三帝王图》,为唐代画家阎立本人物画代表作。

此图描绘从西汉至隋朝十三个皇帝的形象。

画家力图通过对各个帝王相貌表情的刻画,揭示出他们不同的内心世界、气质和性格特征。

画家用画笔评判历史,褒贬人物,扬善抑恶。

那些开朝建代之君,在画家笔下都体现了“王者气度”和“伟丽仪范”;而那些昏庸或亡国之君,则呈现猥琐庸腐之态。

从画像来看,虽仍有程式化的倾向,但在人物个性刻画上表现出很大的进步,不落俗套,个性分明;画中按等级森严的封建伦理观念,遵从“主大从小,尊大卑小”的人物安排原则来处理人物的大小和前后。