辉煌的隋唐文化

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:4

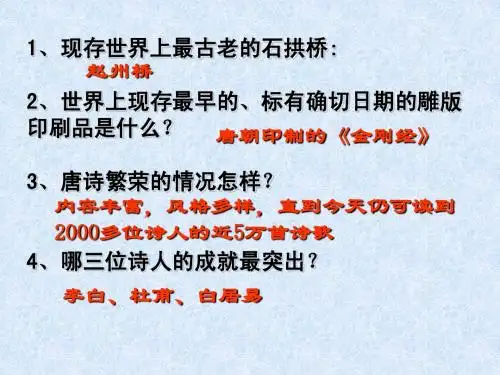

七年级历史下册《辉煌的隋唐文化》教学反思1、七年级历史下册《辉煌的隋唐文化》教学反思在讲“诗歌的黄金时代”时,我提出问题“你知道的唐代诗人有哪些?”同学们兴致很高,争先恐后地回答:“李白,杜甫,白居易,王维……”,然后我又分别让他们欣赏了三位重点诗人的图片,介绍,并以竞赛的形式进行背诗和画中寻诗的活动。

同学们非常积极地参与到课堂中来,踊跃举手。

当讲到灿烂夺目的书法和绘画,我就让学生阅读教材回答事先准备好的问题,学生马上开始平静的看书,用书上的话来回答问题,没有了兴高采烈的神情,没有了争论、没有了问题、没有了质疑,空气好像凝固了一样。

静静地思考,我认为出现这种情况的原因是我组织教学活动的出发点出现了偏差:只考虑了“我应该怎样教”,而忽略了“学生想怎样学”,课堂上完全按照备课时预设的.进行,虽然备课时也考虑了学生的因素,但是在实际教学中却没有给学生留出自主活动的空间,只是把学生当成了我事先编好的程序中的对讲器,师生像“打乒乓球”一样,你来我往,我问你答,虽然答出了所有的问题,但实际上学生只是掌握了教师安排好的知识。

课堂教学中应该为学生的活动留下空间,而且在具体的教学中要时刻把握着“学生想怎样学”。

不能用自己的问题牵着学生的思维走,学生根本没有自我思考活动的空间。

教师可以通过创设问题情境后把“发球权”交给学生,通过学生的自学、提问、争辩来完成学习目标,学生在此种开放、宽松的环境中思维也很活跃,思考也很深刻,提出一些教学设计外的问题,这样才能做到师生互动、生生互动。

通过这节课,我悟出一个道理:在课堂上教师只有停止了告诉,学生才能真正地思考,教学中只有给学生一片空间,学生才能自己往前走,才能自我去发现。

2、七年级历史下册《隋唐文化》教学反思本节课由上册所学朝代更替引入,承上启下,自然导入,效果较好。

隋朝大运河是本课的重点,但知识点较为零散,在讲课中要注意结合地图及时总结,让学生在学中速记并强化训练。

反思本课如下:1.学生对历史学科有了一个基本的认识,初步掌握了学习历史的基本思路和方法,学习的积极性较高,学生在自主学习的基础上既掌握了本课的主要知识点,课堂教学基本做到学生自主、交流,学生的主体地位得到体现,课堂达标率较高。

一、教学目标:1. 让学生了解隋唐时期的文化辉煌,掌握相关的历史知识。

2. 通过分析隋唐时期的文化特点,培养学生对历史文化的认识和理解。

3. 提高学生的历史思维能力,培养学生的团队合作意识和口头表达能力。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:隋唐时期的文化成就,如诗歌、书法、绘画等。

2. 教学难点:如何理解隋唐时期文化的发展和演变。

三、教学方法:1. 采用问题驱动法,引导学生思考和探讨隋唐时期文化的发展。

2. 采用案例分析法,分析隋唐时期的诗歌、书法、绘画等艺术形式。

3. 采用小组讨论法,培养学生的团队合作意识和口头表达能力。

四、教学过程:1. 导入:引导学生回顾上一节课的内容,让学生了解隋唐时期的历史背景。

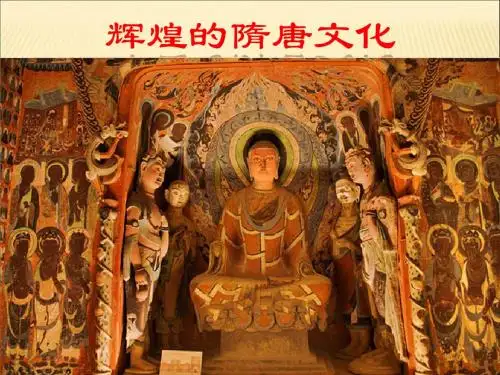

2. 课程内容:(1)介绍隋唐时期的诗歌,如李白、杜甫、白居易等人的作品。

(2)介绍隋唐时期的书法,如王羲之、颜真卿、柳公权等人的作品。

(3)介绍隋唐时期的绘画,如顾恺之、阎立本、吴道子等人的作品。

3. 课堂讨论:让学生分组讨论隋唐时期文化的发展和演变,引导学生思考和探讨。

4. 总结:对隋唐时期的文化进行总结,让学生了解其在中国历史中的地位和影响。

五、课后作业:1. 让学生阅读相关的历史资料,加深对隋唐时期文化的了解。

2. 要求学生写一篇关于隋唐时期文化的小论文,培养学生的写作能力。

3. 进行课堂测验,检查学生对隋唐时期文化的掌握程度。

六、教学内容:1. 了解隋唐时期的文化成就,如科学技术、建筑、宗教等。

2. 分析隋唐时期科学技术的发展,如天文、数学、医学等。

3. 探讨隋唐时期的建筑特点,如宫殿、寺庙、长城等。

4. 了解隋唐时期的宗教文化,如佛教、道教、景教等。

七、教学重点与难点:1. 教学重点:隋唐时期的科学技术成就,如天文、数学、医学等。

2. 教学难点:如何理解隋唐时期科学技术的发展和影响。

八、教学方法:1. 采用案例分析法,分析隋唐时期的天文、数学、医学等科学技术成就。

2. 采用对比分析法,比较隋唐时期的建筑与之前的建筑风格的区别。

《辉煌的隋唐文化》听课反思

今天,我到一中找本书,顺便听了一节校内公开课,是《辉煌的隋唐文化(一)》。

这节课任课老师是按照备课中的教学设计进行的,先是通过创设情境引出本课的学习主题,然后通过启发与探究完成学习目标,最后是思维拓展、达标检测。

听完此课,我感觉最大的遗憾是学生学习的情绪由高涨走向平静最后陷于低落。

一开始,教师通过一段影音资料引出了本课的主题。

在讲到“光耀千古的诗坛”时,教师提出问题“你知道的唐代诗人有哪些?”同学们兴致很高,争先恐后地回答:“李白,杜甫,白居易,王维……”,然后教师又分别让他们欣赏了三位重点诗人的图片介绍,并以竞赛的形式进行背诗和画中寻诗的活动。

同学们都非常积极地参与到课堂中来,踊跃举手。

当讲到“高超的建筑水平”时,教师就让学生阅读教材,回答事先准备好的问题,学生马上开始平静的看书,用书上的话来回答问题,没有了兴高采烈的神情,没有了争论、没有了问题、没有了质疑,空气好像凝固了一样。

回来后,静静的思考,我认为出现这种情况的原因是教师组织教学活动的出发点出现了偏差:只考虑了“我应该怎样教”,而忽略了“学生想怎样学”,课堂上完全按照备课时预设的进行,虽然教师备课时也考虑了学生的因素,但是在实际教学中却没有给学生留出自主活动的空间,只是把学生当成了事先编好的程序中的对讲器,师生像“打乒乓球”

一样,你来我往,我问你答,虽然答出了所有的问题,但实际上学生只是掌握了教师安排好的知识。

教师应在课堂教学中为学生的活动留下空间,而且在具体的教学中要时刻把握着“学生想怎样学”。

不能用自己的问题牵着学生的思维走,学生根本没有自我思考活动的空间。

教师可以通过创设问题情境后把“发球权”交给学生,通过学生的自学、提问、争辩来完成学习目标,学生在此种开放、宽松的环境中思维也很活跃,思考也很深刻,提出一些教学设计外的问题,这样才能做到师生互动、生生互动。

这是节不太成功的历史课,让我体会到我们教师在进行教学设计和教学活动时,要真正做到教师、学生的角色换位:如果我是学生我想怎样去学,我想知道哪些问题……而非按教师的预设只考虑自己怎样教、怎样问、学生能答出教师的问题就是完成了学习任务。

我认为之所以出现这一次的偏差,还是教师的教学理念与教学实际相脱离,教学设计中虽然考虑了学生的因素,但在实际教学中又不知不觉地陷于“老一套”的以教师为主的做法中,这也是今后有类似情况的教师们应该非常注意的地方,即把新课程的理念切实地落实到教学实践中去,而不是只挂在口头上。

通过这节课,使我认识到:要实现学生的全面发展,首先教师一定要更新和改变陈旧、落后的教育观念,树立符合新课程改革需要的新教育理念:以人为本。

其次,教师的教学行为也要发生根本性的变革。

(一)是由教师的教为中心转向以学生的学为中心;(二)是从教师

权威的讲授转向师生平等的对话,建立平等和谐的新型师生关系;(三)是从注重教学的结果转向注重教学的过程。

(四)教师在创设问题情境时,要科学地遵循学生的认知规律。

设疑要由浅入深,由具体到抽象,先感知后概括,亦即从具体史实入手,去归纳某种结论或道理,以实现学生由学会到会学的转变。

在教学过程中,教师还要考虑创建灵活、宽松的学习环境促进学生的学习,要允许学生采用自己的方式学习,允许学生在一定范围内选择学习内容和学习方法,使学生心态开放、主体性凸显、个性张扬和创造性解放。

在课堂上教师只有停止了告诉,学生才能真正地思考,教学中只有给学生一片空间,学生才能自己往前走,才能自我去发现。

我认为,在课堂教学中教师还要努力的为学生的学习兴趣和自主性学习的发展创造各种条件和机会,促进他们去主动学习、主动发展,并给予适当的点拨和引导,让学生学会质疑、调查、探究、在实践中学习,不断提高每个学生的自主性。

并且还要在教学过程中要处理好传授知识与培养能力的关系,培养学生掌握和运用知识的态度和能力,尤其对学习上有困难的学生,努力提高他们的学习成绩,激发他们的学习兴趣,使每个学生都能得到充分的发展。

总之,我们只有把握住新课程的主旋律,向每位学生敞开学史之门,指明知史之路,让每位学生畅所欲言,遨游史海,创新思维,施展才能。

才能增强历史学科的魅力,不断地向课堂注入“活水”,真正“点燃学生思辩的火把。