第五讲周邦彦与格律词派

- 格式:ppt

- 大小:80.50 KB

- 文档页数:15

周邦彦对词的格律化及其影响周邦彦对词的格律化及其影响一、邦彦平生[1]周邦彦(1056-1121)字美成,号清真居士。

出生于钱塘的诗礼仕宦之家。

是宋代词人之“集大成者”。

著有《清真集》。

其一生,伴随着政治新法的行止,旧新党势力的此消长而浮沉。

周邦彦的幼年,主要受到乡邦文化和家族文化的培育。

周邦彦出生钱塘,古老的杭州,即是风景名城,又是文化名邦。

宋代则是历史上的全盛时期,那个将宋朝风流写尽的才子柳永,初到杭州时就被这繁华所震惊,欣喜若狂的写了《定海潮》:“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。

烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。

云树绕堤沙。

怒涛卷霜雪,天堑无涯。

市列珠玑,户盈罗绮、竞豪奢。

重湖叠嶂清佳。

有三秋桂子,十里荷花。

羌管弄晴,菱歌泛夜,嘻嘻钓叟莲娃。

千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。

异日图将好景,归去凤池夸。

”生长于这方青山绿水间的周邦彦当然而然的深受这种文化积淀的影响。

而另一方面,钱塘周氏是一个从五代十国后期就有名于乡邦的诗礼仕宦之家。

其父周原为小儿子取名邦彦,就是用《诗经·羔裘》“彼其之子,邦之彦兮”和晋陆机诗“邦兮应运兴,繁若春处葩”的含义,希望他能成为邦国之佳士。

周原虽是终身布衣,但却是一个崇敬诗书以至于顶礼膜拜的人。

这点影响到周邦彦,他年轻时便已“博涉百家之书”。

24岁时,趁着“扩大招生”的机会,周邦彦被录为“外舍生”,于地赶赴汴京读书,也开始了他的仕途之旅。

一、初旅汴京汴京是宋代另一个繁华之地,是宋代建国已一百多年,倾尽国家之财力、物力、人力,经营的一个上层娱乐圈。

这种豪华,使年表初入京的周邦彦为之欣狂,遂作《汴京赋》,歌颂变法的正确及汴京的繁华,并因向宋神宗献《汴京赋》提拔为太学正。

二、寓居庐州、荆州神宗死后,高太后临政,起用旧党,邦彦也因为《汴京赋》中赞扬新法的内容而受到牵连,“不能俯仰取容”而外放。

这一次外放是周邦彦的人生的转折点,从阳光灿烂得意的青年期,转入了仕途坎坷的中年时期。

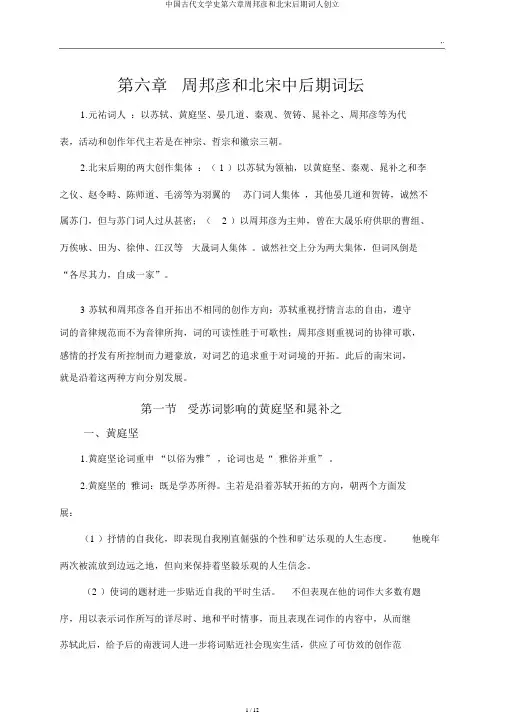

,.第六章周邦彦和北宋中后期词坛1.元祐词人:以苏轼、黄庭坚、晏几道、秦观、贺铸、晁补之、周邦彦等为代表,活动和创作年代主若是在神宗、哲宗和徽宗三朝。

2.北宋后期的两大创作集体:( 1 )以苏轼为领袖,以黄庭坚、秦观、晁补之和李之仪、赵令畤、陈师道、毛滂等为羽翼的苏门词人集体,其他晏几道和贺铸,诚然不属苏门,但与苏门词人过从甚密;( 2 )以周邦彦为主帅,曾在大晟乐府供职的曹组、万俟咏、田为、徐伸、江汉等大晟词人集体。

诚然社交上分为两大集体,但词风倒是“各尽其力,自成一家”。

3苏轼和周邦彦各自开拓出不相同的创作方向:苏轼重视抒情言志的自由,遵守词的音律规范而不为音律所拘,词的可读性胜于可歌性;周邦彦则重视词的协律可歌,感情的抒发有所控制而力避豪放,对词艺的追求重于对词境的开拓。

此后的南宋词,就是沿着这两种方向分别发展。

第一节受苏词影响的黄庭坚和晁补之一、黄庭坚1.黄庭坚论词重申“以俗为雅”,论词也是“ 雅俗并重”。

2.黄庭坚的雅词:既是学苏所得。

主若是沿着苏轼开拓的方向,朝两个方面发展:(1 )抒情的自我化,即表现自我刚直倔强的个性和旷达乐观的人生态度。

他晚年两次被流放到边远之地,但向来保持着坚毅乐观的人生信念。

(2 )使词的题材进一步贴近自我的平时生活。

不但表现在他的词作大多数有题序,用以表示词作所写的详尽时、地和平时情事,而且表现在词作的内容中,从而继苏轼此后,给予后的南渡词人进一步将词贴近社会现实生活,供应了可仿效的创作范式。

3.黄庭坚的俗词:从柳永词而来,艳词露骨,语言俚俗,方言无可查考。

自认为是“使酒玩世”。

黄庭坚这些侧艳俚俗之辞,是玩世不恭、嘲弄世俗的的心态使然,没有什么审美价值,内容也不大健康。

二、晁补之1.晁补之:字无咎,晚号回来子。

“苏门四学士”之一。

2.词学理论:( 1)在理论上认同苏词的改革;(2 )撰写词话《骫骳说》,对当时词人词作做了比较公允全面的谈论。

晁补之词话重视论艺词,首创了词话的新体式,推动了词学理论的发展。

006杭州历史文化名人之一代词宗周邦彦起起伏伏的政治生涯总体来说,周邦彦的宦海浮沉同神宗、哲宗、徽宗三朝的新旧党政有着密切关系。

他与属于旧党的苏门词人不同,在政治上倾向于变法的新党。

他在28岁时,未经科第,因向宋神宗献《汴京赋》,歌颂新法,而大获赏识,由太学诸生直升为太学正。

《汴京赋》形式上仿效班固的《两京赋》和左思的《三都赋》,但是主旨在于赞颂熙宁、元丰的新法,得到了神宗的重用和提拔,周邦彦也因此被视作了主张新法的代表人物。

元祐初年,高太后临朝,推翻了新法,起用司马光、吕公著等旧党主政,苏门诸君子纷纷回到朝廷,周邦彦则被挤出京城,到庐州、荆州、溧水等地任职。

哲宗亲政后。

起复新党而贬谪旧党,周邦彦得以换朝。

徽宗时期,在点缀升平的制礼作乐的气氛中,周邦彦的官位越做越高,官到提举大晟府。

晚年由于不愿与蔡京等奸党合作,又被逐出朝廷,自号“清真居士”,意欲摆脱纷争,洁身自好。

宣和三年去世,终年六十六岁,归葬杭州南荡山。

被误写成佳话的美男词人“才子配佳人”,这似乎是自古以来老百姓就喜闻乐见的事情,如果其中的才子风流英俊,佳人是个风尘女子,那就更加的不得了了,拿到今天就会迅速成为微博热搜和娱乐头条。

这样的事情在古代也确实不少,可能与那时候的士大夫阶层大多喜欢光顾风尘场所有一定的关系,于是就流传出了很多才子配佳人的故事,周邦彦就被拉进了宋徽宗与李师师的艳请故事之中。

根据张端义在《贵耳集》中的记载:宣和年间,宋徽宗多次轻车小辇微行密访李师师。

有一次,宋徽宗生了点小病,李师师以为他不会来了,就悄悄地约了周邦彦。

哪知道周邦彦刚到不久,宋徽宗就来了。

情急之下,周邦彦赶紧钻到床下躲了起来。

宋徽宗特地给李师师带来了江南新进贡的鲜橙,李师师亲手剥了鲜橙二人分食。

三更时分,宋徽宗要回宫了,李师师还叮嘱他说“已经三更了,马滑霜浓,你要小心了。

”这一切,都被躲在床下的周邦彦看见听到了。

宋徽宗走了以后,周邦彦钻出来,乘兴把他听到的写成了一首《少年游·并刀如水》:并刀如水,吴盐胜雪,纤指破新橙。

周邦彦(1056年-1121年),中国北宋末期著名的词人,字美成,号清真居士,汉族,钱塘(今浙江杭州)人。

历官太学正、庐州教授、知溧水县等。

徽宗时为徽猷阁待制,提举大晟府。

精通音律,曾创作不少新词调。

作品多写闺情、羁旅,也有咏物之作。

格律谨严。

语言典丽精雅。

长调尤善铺叙。

为后来格律派词人所宗。

旧时词论称他为“词家之冠”。

有《清真居士集》已佚,今存《片玉集》。

周邦彦婉约派词人。

婉约派为中国宋词流派。

婉约,即婉转含蓄。

其特点主要是内容侧重儿女风情,结构深细缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。

少年游周邦彦朝云漠漠散轻丝,楼阁淡春姿。

柳泣花啼,九街泥重,门外燕飞迟。

而今丽日明金屋,春色在桃枝。

不似当时,小楼冲雨,幽恨两人知。

此词作于元祐八年以前作者流寓荆州时。

词中情以物迁,辞以情发,物我交融,上片情春怨别,情牵旧事,下片歌唱明媚的春光,抒发重聚的欢娱。

全词于艳情中寄身世遭遇之慨,感情极为浓烈深挚。

这首令词写两个故事,中间只用“而今丽日明金屋”一句话中“而今”二字联系起来,使前后两个故事─亦即两种境界形成鲜明对照,进而重温第一个故事,产生无穷韵味。

上片所写乍看好象是记眼前之事,实则完全是追忆过去,追忆以前的恋爱故事。

“朝去漠漠散轻丝,楼春姿。

”在一个逼仄的小楼上,漠漠朝云,轻轻细雨,虽然是在春天,便春天的景色并不秾艳。

他们就在这样的环境中相会。

“柳泣花啼,九街泥重,门外燕飞迟。

”三句说云低雨密,雨越下越大,大雨把花柳打得一片憔悴,连燕子都因为拖着一身湿毛,飞得十分吃力。

这是门外所见景象。

“泣”与“啼”,客观物景染上主观情感色彩,“迟”,也是一种主观设想。

门外所见这般景象,对门内主人公之会晤,起了一定的烘托作用。

但故事的要点还要等到下片的末三句才说出来此即两人在如此难堪的情况下会晤,又因为某种缘故,不得不分离。

“小楼冲雨,幽恨两人知”。

“小楼”应接“楼阁”,那是两人会晤的处所,“ 雨”照应上片的“泣”、“啼”、“重”、“迟”,点明当时两人就是冲着春雨,踏着满街泥泞相别离的,而且点明,因为抱恨而别,在他们眼中,门外的花柳才如泣如啼,双飞的燕子也才那么艰难地飞行。

诗人周邦彦是什么派的婉约派是中国古代宋词中的一个流派,那么诗人周邦彦是什么派的代表人物?下面是为你收集整理的诗人周邦彦是什么派的代表人物,希望对你有帮助!周邦彦(1056;1121),北宋婉约派词人。

字美成,号清真居士,钱塘(今浙江杭州)人。

官历太学正、庐州教授、知溧水县等。

少年时期个性比较疏散,但相当喜欢读书,宋神宗时,写《汴都赋》赞扬新法,徽宗时为徽猷阁待制,提举大晟府(最高音乐机关)。

周邦彦精通音律,曾创作不少新词调。

作品多写闺情、羁旅,也有咏物之作。

格律谨严,语言曲丽精雅,长调尤善铺叙。

为后来格律词派词人所宗。

作品在婉约词人中长期被尊为“正宗”。

旧时词论称他为“词家之冠”或“词中老杜”,是公认“负一代词名”的词人,在宋代影响甚大。

有《清真居士集》,已佚,今存《片玉集》。

周邦彦代表作对于北宋著名的美男词人周邦彦,他是集词学之大成者,可以说是前无古人,后无来者。

在神宗时其是一名太学生,因歌颂新法而被擢为太学正,担任了官庐州教授、知溧水县等职位。

在他少年时期个性比较疏散,但相当喜欢读书。

关于他的代表作甚多,曾在宋神宗时,他就写了一篇《汴都赋》,来赞扬新法,徽宗时为徽猷阁待制,提举大晟府。

他不但精通音律,还曾创作不少新词调。

在他的大多作品中多写闺情、羁旅,也有咏物之作。

格律谨严,语言曲丽精雅。

为后来格律派词人所宗。

旧时词论称他为“词家之冠”“词中老杜”。

因此在他众多的代表作中就包括了《兰陵王;柳》《苏幕遮;燎沉香》《六丑;蔷薇谢后作》《瑞龙吟;章台路》《少年游;并刀如水》等等。

关于这首《兰陵王;柳》,是一首讲述伤别离的词,主要写了作者离去的愁苦。

此词全词构思萦回曲折,似浅实深,有吐不尽的心事流荡其中,无论景语、情语,都很耐人寻味。

《苏幕遮;燎沉香》则是表达了作者周邦彦对家乡的思念之情,文中通过对荷花姿态的描述,以及江南风景,江面上的渔郎这些情景的描写,着重表达了作者的思乡之苦。

《少年游;并刀如水》这首词与上面两首则是不同,这首词作者通过来追述自己在秦楼楚馆中的一段经历,来抒发心中自己的心上人与皇帝戏虐调情、颠龙倒凤痛苦。

周邦彦对词的格律化及其影响周邦彦对词的格律化及其影响一、邦彦平生[1]周邦彦(1056-1121)字美成,号清真居士。

出生于钱塘的诗礼仕宦之家。

是宋代词人之集大成者。

著有《清真集》。

其一生,伴随着政治新法的行止,旧新党势力的此消长而浮沉。

周邦彦的幼年,主要受到乡邦文化和家族文化的培育。

周邦彦出生钱塘,古老的杭州,即是风景名城,又是文化名邦。

宋代则是历史上的全盛时期,那个将宋朝风流写尽的才子柳永,初到杭州时就被这繁华所震惊,欣喜若狂的写了《定海潮》:东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。

烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。

云树绕堤沙。

怒涛卷霜雪,天堑无涯。

市列珠玑,户盈罗绮、竞豪奢。

重湖叠嶂清佳。

有三秋桂子,十里荷花。

羌管弄晴,菱歌泛夜,嘻嘻钓叟莲娃。

千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。

异日图将好景,归去凤池夸。

生长于这方青山绿水间的周邦彦当然而然的深受这种文化积淀的影响。

而另一方面,钱塘周氏是一个从五代十国后期就有名于乡邦的诗礼仕宦之家。

其父周原为小儿子取名邦彦,就是用《诗经·羔裘》彼其之子,邦之彦兮和晋陆机诗邦兮应运兴,繁若春处葩的含义,希望他能成为邦国之佳士。

周原虽是终身布衣,但却是一个崇敬诗书以至于顶礼膜拜的人。

这点影响到周邦彦,他年轻时便已博涉百家之书。

24岁时,趁着扩大招生的机会,周邦彦被录为外舍生,于地赶赴汴京读书,也开始了他的仕途之旅。

一、初旅汴京汴京是宋代另一个繁华之地,是宋代建国已一百多年,倾尽国家之财力、物力、人力,经营的一个上层娱乐圈。

这种豪华,使年表初入京的周邦彦为之欣狂,遂作《汴京赋》,歌颂变法的正确及汴京的繁华,并因向宋神宗献《汴京赋》提拔为太学正。

二、寓居庐州、荆州神宗死后,高太后临政,起用旧党,邦彦也因为《汴京赋》中赞扬新法的内容而受到牵连,不能俯仰取容而外放。

这一次外放是周邦彦的人生的折点,从阳光灿烂得意的青年期,入了仕途坎坷的中年时期。

三、出知溧水38岁,周邦彦被委任知溧水县。

“词中⽼杜”——格律派创始⼈周邦彦周邦彦(1056年~1121年)字美成,⾃号清真居⼠,被誉为“词匠”,钱塘(今浙江杭州)⼈。

周早年“疏隽少检,不为州⾥推重,⽽博涉百家之书”。

元丰初,“游太学,有俊声”。

神宗时擢为试太学正。

元丰四年(1089年)出为庐州(今安徽合肥)教授。

绍圣四年(1097年)还朝,任国⼦主簿。

徽宗即位,改除校书郎,历考功员外郎,卫尉宗正少卿兼议礼局检讨。

政和⼆年(1112年),出知隆德府(今⼭西长治)。

六年,⾃明州(今浙江宁波)任⼊秘书监,进徽猷阁待制,提举⼤晟府。

宣和⼆年(1120年)移知处州(今浙江丽⽔),值⽅腊起义,道梗不赴。

未⼏罢官,提举南京鸿庆宫,辗转避居于钱塘、扬州、睦州(今浙江建德)。

卒年六⼗六。

周邦彦与属于旧党的苏门词⼈不同,在政治上倾向于变法的新党。

他28岁时,因向神宗献《汴京赋》,歌颂新法,⽽⼤获赏识,由太学诸⽣直升为太学正。

神宗死后,旧党执政,苏门诸君⼦纷纷回到朝廷,周邦彦则被挤出京城,到庐州(今安徽合肥)、荆州(今属湖北)、溧⽔(今属江苏)等地任职。

等到新党上台把持朝政,苏门词⼈尽遭远贬,周邦彦重返朝廷,官到提举⼤晟府。

由于不愿与蔡京奸党合作,晚年⼜被逐出朝廷,到顺昌(今安徽⾩阳)、处州(今浙江丽⽔)等地主官。

徽宗宣和三年(1121年)病逝于南京(今河南商丘)。

周邦彦⼀⽣虽然没有遭受苏门词⼈那样沉重的打击迫害,但仕途并不得意,⼏度浮沉奔波于地⽅州县,深切地感受到飘泊流落的⾟酸。

“冷落词赋客,萧索⽔云乡”(《红林檎近》),正是他⽣活处境和⼼境的⾃⽩。

⽽“漂零不偶” (《重进〈汴都赋〉表》、羁旅⾏役之感也成为他词作的重要主题。

《满庭芳· 夏⽇溧⽔⽆想⼭作》,便是这⽅⾯的代表作:风⽼莺雏,⾬肥梅⼦,午阴嘉树清圆。

地卑⼭近,⾐润费炉烟。

⼈静乌鸢⾃乐,⼩桥外、新绿溅溅。

凭栏久,黄芦苦⽵,拟泛九江船。

年年。

如社燕,飘流瀚海,来寄修椽。

且莫思⾝外,长近尊前。

周邦彦的词就内容来说不离传统题材,但在艺形式、技巧方面堪称北宋词的又一个集大成者。

清代的常州词派,还奉他为词之“集大成者”,王国维《清真先生遗事》把周邦彦比做“词中老杜”。

可见周邦彦的词在艺术形式和语言技巧上确实有突出的贡献和深远的影响。

艺术特色:第一,就其咏物词的结构来说,周邦彦常常注意通过时空的交错,回环往复,以此来达到含蓄婉转迂回曲折的抒情效果。

陈振孙《直斋书录题解》:“长调尤善铺叙,富艳精工,词人之甲乙也。

”[1]夏敬观《手评乐章集》:“耆卿多平铺直叙,清真特变其法,一篇之中回环往复,一唱三叹,故慢词始盛于耆卿,大成于清真。

”周邦彦的铺叙曲折回环,开阖动荡,善于从时间空间的错综变化中来构思。

《倒犯·咏月》:霁景、对霜蟾乍升,素烟如扫。

千林夜缟。

徘徊处、渐移深窈。

何人正弄、孤影蹁跹西窗悄。

冒露冷貂裘,玉斝邀云表。

共寒光,饮清醥。

淮左旧游,记送行人,归来山路窵。

驻马望素魄,印遥碧,金枢小。

爱秀色,初娟好。

念漂浮、绵绵思远道。

料异日宵征,必定还相照。

奈何人自老。

第二,善于化用前人诗词和典故。

《乐府指迷》:“凡作词,当以清真为主。

盖清真最为知音,且无一点市井气,下字运意,皆有法度,往往自唐宋诸贤诗句中来,而不用经史中生硬字面,此所以为冠绝也。

”[3]张炎在《词源》中评他“善于融化诗句”,“采唐诗,融化如自己者,乃其所长”。

确实,清真的咏物词喜欢化用他人的诗句词句,且不留痕迹,如:《倒犯·咏月》中的“绵绵思远道”直接化用古乐府《饮马长城窟行》“青青河畔草,绵绵思远道”;《红林檎近·咏雪》中“似欲料理新妆,呵手弄丝簧”化用欧阳修《诉衷情》词:“清晨帘幕卷轻霜,呵手试梅妆”第三,清真的咏物词还喜欢炼字,代字的使用便是其标识之一。

不直接指明所吟咏的具体物象,如《倒犯·咏月》(霁景、对霜蟾乍升)中,以“霜蟾”、“金枢”代指月亮,这样的例子还有很多。

第四,描摹物象细致传神。