神秘的西夏文字

- 格式:ppt

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:15

第四集大白高国他是一个王,一个年轻的王。

仅仅28岁。

他创造了一种文字,这种文字使用了数百年,他建造了一座城池。

至今还遗留着它的影子。

他让一方土地富饶,他带给一个民族久久不忘的荣耀!这是一个被遗忘的传奇,这是一个绚烂而悲壮的中国故事--神秘的西夏。

在中国历史上,公元1032年是非常重要的一年,这一年党项人的首领德明离世,儿子元昊继承夏国王之位。

老国王临死前一直担心,个性张扬的元昊,会给党项人带来灾难!元昊刚刚继位,新王的担心似乎就应验了。

新国王下令,所有党项人必须秃发。

三日之内如有未秃发者,格杀勿论。

党项人久居黄土高原,很多人的发式已和中原人一样,在全国范围内实行秃发,无疑于一场地震,没有人知道元昊的目的是什么,党项人不知道,宋辽两国也不知道。

元昊颁布秃发令,预示着一个新时代的开始,这将是一个什么样的时代呢?第四集大白高国一千年后,在党项人遗留下来的各种绘画中,人们可以看到神秘的秃发形象。

大面积的头发消失了,两边和周围的保留了下来。

从绘画上看,秃发也不是一种式样,发式的变化仍旧不少。

元昊下令党项人不仅要秃发,而且要抛弃丝绸衣服,改穿皮毛衣服。

他们还戴上了巨大的耳环。

元昊属于党项拓跋部落,作为党项人的统治部族,拓跋氏在唐代被赐皇姓李,宋代被赐皇姓赵。

元昊告诉党项人拓跋氏从此改姓嵬名。

他本人叫兀卒,兀卒的汉文意思是青天子。

元昊改名换姓的目的究竟是什么呢?这是中国北方一个叫黑水城的地方,公元1908年俄罗斯人科兹洛夫,在这里的发现震惊了世界,在一座佛塔里,科兹洛夫看到了一座图书馆。

一个隐藏了至少八百年的图书馆,科兹洛夫打开这个塔以后,他的描述就是从上到下堆满了西夏的文献,佛像立在中间,还有大佛像。

还有小佛像,四周堆满了书籍,这些书籍那么多,真的像一个图书馆了。

俄罗斯人将这座图书馆搬到了圣彼得堡,成千上万的文献,令俄罗斯汉学家非常困惑,他们不认识天书一样的文字。

直到人发现了一本带有汉文的字典。

这个蕃汉合十掌中珠,就是西夏人当时创造的一个,应该叫双语双解袖珍字典。

宁夏发现中国最老文字近日,宁夏西北第二民族学院岩画研究中心首次向外界披露,在宁夏中卫大麦地发现的大量独立岩画群中,发现了比甲骨文还要早几千年的我国最古老的图画文字。

目前,该研究成果已经上海古籍出版社古文字专家刘景云先生考证审定,并最终认为,大麦地岩画中的发现有可能改写中国的文字史。

宁夏卫宁北山地区大麦地岩画带遗存数量惊人的史前岩画,内容包括日月星辰、天地神灵、狩猎放牧和舞蹈祭祀等。

大麦地岩画区及其毗邻地区,还遗存有石器时代的石器、陶片等。

这说明,原始社会时期的大麦地,是古代人类居住、活动的聚集地区,是他们举行祭祀仪式的朝拜圣地。

研究表明,大麦地岩画区内图画符号是我国原始文字,有许多象形与抽象符号已具备了古老文字的要素。

在大麦地岩画个体图形中,已经发现有1500多个图画文字,其中能识读的图画文字只有一小部分,绝大部分还不能识读。

(文远)西夏对语言、文字的研究西夏对语言、文字的研究有很大的成就,并有许多论著。

据出土的刊本和写本,西夏人编撰有〈文海〉〈文海杂类〉〈音同〉〈番汉合时掌中珠〉〈五音切韵〉等有关语言文字的著作多种。

〈音同〉刊印于乾顺正德六年(公元1132年),成书的时间则可能还要早些。

收集六千一百多字。

它仿〈切韵〉的分类,以每个字第一个子音的次序排列。

子音又分重唇音、轻唇音、舌头音、牙音、喉音等九类。

每一类中又将含有相同发音系数的字,依次归纳成同一小类,所以在同一类中,只要知道其中某各字的读音,其余各字的音也就可以随之读出。

〈文海杂类〉排列方法和〈音同〉按韵排列的方法相似。

每字下有三部分注释。

一是分析字形,二是解释字义,三为反切注音。

〈文海〉残缺很多,今只存有三千字左右,依韵排列,也分字形、字义和字声三部分。

〈番汉合时掌中珠〉为西夏乾佑庚戍二十一年(公元1190年)xx项人骨勒茂才所著,它是一部汉文和西夏文对音的字典。

作者在本书的自序中说,这本书供西夏人学汉文、汉人学西夏文用,以达到互通语言,增进xx项和汉族人民之间的情谊。

介绍宁夏西夏王陵导游词范文(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、合同协议、心得体会、条据书信、规章制度、礼仪常识、自我介绍、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, contract agreements, personal experiences, normative letters, rules and regulations, etiquette knowledge, self introduction, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!介绍宁夏西夏王陵导游词范文介绍宁夏西夏王陵导游词范文作为一名认真的旅游从业者,我们经常需要写一个好的导游词。

西夏钱币和官印研究浅述宁夏文物考古研究所研究员牛达生钱币和官印,在过去,属金石学的范畴。

有关西夏钱币和官印的收藏、研究和著录,至迟在清代乾嘉时期就已开始。

20世纪50年代、特别是70年代以来,随着中国考古事业的发展,西夏钱币和官印也有很多重要的发现。

学界人士凭借丰富的实物资料,在总结前人研究成果的基础上,突破前辈著录释读、考证辨伪的窠臼,开始对西夏货币制度和官印制度以及社会经济和文化形态的探索,力求通过多角度、多层面的研究,揭开西夏王国的历史面纱。

数十年来,发表了不少论文、报告,其中不乏优秀的作品。

这些成果,丰富了西夏学的内涵,填补了中国钱币和官印研究的空白。

西夏钱币研究西夏钱币的研究,当然主要是铜铁钱币,同时也涉及金银、交钞的使用,和西夏的货币经济等。

20世纪80年代中期前,人们的注意力在钱币方面,其后,又深入到金银、交钞方面。

下面,分5个问题分述如下:一、前人对西夏钱币的研究《宋史·夏国传》:西夏于南宋绍兴二十八年(公元1158年),“始立通济监鋳钱。

”这是有关西夏铸钱仅有的记载。

但是,从金石学的角度著录西夏钱币,则是晚到清乾隆《钦定钱录》(公元1750年),始明文著录了“天盛元宝”。

从清乾隆到20世纪50年代的两个世纪中,我们的先辈在西夏钱币研究上作了不少工作。

笔者广为收集资料,进行梳理,概括出如下三项:第一,系统地著录了西夏钱币。

清嘉庆十年(公元1805年),金石学者刘青园,在凉州(今甘肃武威)发现西夏钱币窖藏,他从中捡得“西夏元德、天盛、乾祐、天庆、皇建、光定诸品”,还有“西夏梵字钱”。

这是首次见于文献的西夏钱币的一次重大发现。

初刊于嘉庆十四年(公元1809年)的初尚龄《吉金所见录》,对此进行了详细的记述和系统的著录。

从而改变了人们以为西夏钱币只有一种“天盛元宝”的认识,使西夏钱币在钱谱中初具规模,形成系列,成为人们进一步研究的基础。

晚出的钱谱论著,诸如张崇懿《钱志新编》,李佐贤《古泉汇》,倪模《古今钱略》,以至丁福保《古钱大辞典》等,皆相沿著录,或从中采撷西夏钱币资料。

第37卷第1期兰州文理学院学报(社会科学版)V o l .37,N o .12021年1月J o u r n a l o fL a n z h o uU n i v e r s i t y ofA r t s a n dS c i e n c e (S o c i a l S c i e n c e s )J a n .2021ʌ收稿日期ɔ2020G05G18ʌ基金项目ɔ国家社会科学基金项目 西夏契约研究 (18X Z S 004)ʌ作者简介ɔ赵天英(1974-),女,甘肃天祝人,兰州文理学院副教授,博士,主要从事西夏文史研究.西夏文草书的形成与发展赵天英(兰州文理学院敦煌文化研究中心,甘肃兰州㊀730000)ʌ摘要ɔ西夏文草书以实用为主,应用范围比较广,许多社会文书与佛经都由西夏文草书写成.西夏文草书产生的直接原因,是为了书写快捷,以一种速写式的简练造型重新安排笔画,打破了正体字平正㊁均衡的结构,成为独立的字体.西夏文草书的形成与发展和西夏的经济文化基础㊁社会发展的需求以及西夏文字体繁杂的自身因素都有密切的关系.ʌ关键词ɔ西夏文草书;文献;西夏ʌ中图分类号ɔK 246.3㊀㊀ʌ文献标识码ɔA㊀㊀ʌ文章编号ɔ2095G7009(2021)01G0048G08T h eF o r m a t i o na n dD e v e l o p m e n t o f T a n g u t C u r s i v e S c r i pt Z H A O T i a n Gy i n g(D u n h u a n g C u l t u r a lR e s e a r c hC e n t e r ,L a n z h o uU n i v e r s i t y o f Ar t s a n dS c i e n c e ,L a n z h o u 730000,C h i n a )A b s t r a c t :T a n g u t s c r i p tw a sm a i n l yp r a c t i c a l a n dw i d e l y u s e d .M a n y s o c i a l d o c u m e n t s a n dB u d d h i s t s c r i pt u r e sw e r ew r i t Gt e n i nT a n g u t c u r s i v e s c r i p t .T h e d i r e c t r e a s o n f o r t h e e m e r g e n c e o f c u r s i v e s c r i p t i nT a n g u tw a s t ow r i t e q u i c k l y a n d r e Ga r r a n g e t h e s t r o k e s i n a c o n c i s e a n d s h o r t h a n d s t y l e ,b r e a k i n g t h e f l a t a n db a l a n c e d s t r u c t u r e o f t h e r e g u l a r c h a r a c t e r s a n d b e c o m i n g a n i n d e p e n d e n t f o n t .T h e f o r m a t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f T a n g u t c u r s i v e s c r i p tw a s c l o s e l y r e l a t e d t o i t s e c o n o m Gi c a n d c u l t u r a l f o u n d a t i o n ,t h e r e q u i r e m e n t o f s o c i a l d e v e l o p m e n t a n d i t s o w n c o m pl i c a t e d f a c t o r s .K e y wo r d s :T a n g u t c u r s i v e s c r i p t ;d o c u m e n t ;T a n g u t 一㊁西夏文草书产生的社会背景西夏处于中国中古时期,当时中国文化发达,居世界前列.西夏积极吸收周边文化,兼容并蓄,博采众长,创立文字,推进教育,翻译佛经,刊印典籍,使其经济文化得到长足发展,在经济贸易㊁法制建设㊁科学技术㊁宗教文化等方面均取得成就.西夏经济文化的发展,促成了西夏文草书的产生与发展.(一)经济文化基础西夏大力吸收周边文化,学习先进技术,积极与周边国家展开贸易,推进文化,奠定了西夏的经济文化基础.政治制度上,仿宋朝建立中书㊁枢密为首,下设各司的行政制度,设立正统司㊁监军司㊁经略司㊁殿前司等军事管理机构和军抄㊁溜等基层军事组织,设立完备的法律制度,加强了皇权,完成了封建化.经济上,大力发展畜牧业㊁农业㊁手工业三大产业,积极推进对外贸易.文化上,创制文字,兴办科举,设立番大学院和汉大学院,推行文字,翻译经典;提倡儒学,发展佛教和道教,刻印各类典籍.这些举措使西夏社会生产力迅速提升,农牧业㊁商业贸易㊁手工技术㊁文化艺术都有长足的进步,文化事业繁荣.西夏文字的创制和使用,推进了社会文化的发展,是西夏文化繁荣的标志.西夏社会发展较快,从政府到社会都对文化有强烈的要求,而文字是文化的载体,没有文字既不便于人们之间的交际,也妨碍文化的发展,这是创制西夏文字的文化原因.元昊更是把创制文字看作是立国的一个基本条件[1].西夏文创制以后,在西夏国内大力推行,设置学院学习,后刊布«文海宝韵»«音同»等字书,校勘推广,使西夏文的应用非常广泛.84西夏经济发展,文化繁荣,尤其是西夏文的创制和广泛使用,给西夏文草书的产生提供了基础.(二)社会需求随着西夏经济文化的发展,西夏文字的使用日趋频繁.许多文本需要手写,需要即时完成,对书写的速度有要求,书写速度加快,向书写便捷的方向发展变化,导致字体潦草,简化.而书写的生理习惯和辨识的需要又使得这种发展变化遵从一定的规律,这种规律使得西夏文草书书体逐步形成.快速书写的社会需求是西夏文草书产生的根本原因.西夏有多种类型的文书需要即时笔录,需要记录者快速书写.在书写社会文书时,需要双方或多方当事人在场的情况下,即时写就.在抄写典籍时,为赶时间,也会用便捷的草书.一般抄写佛经要以虔诚的态度,工整书写,但如为了积累抄经数量,作为功德,也用行书或草书抄录;若是雇佣抄经手抄经,抄经手为多赚取抄经酬劳也会提高速度,以行书或草书抄写.有的手写本开始还是楷书或较为清晰的行书,但写来写去越写越快,最后变成草书[2].社会文书的即时书写需求是西夏文草书产生的最大动力.西夏的许多社会文书都需要即时书写,如户籍㊁军籍㊁告牒㊁契约以及各类账目都需要快速地写出来.出土的西夏文草书文献也以这类文献居多.出土的户籍文书多数用西夏文草书写就.户籍文书在最初登记时,都需要快速写出,采用书写快捷的草书是很自然的事.户籍登记有时先写草稿,然后再誊写整齐.黑水城出土的Инв.N o.7629-1号户籍手实是西夏文草书写本[3],而Инв.N o.8203号是它的楷书誊写本[3]256~257.这就说明户籍登记时,由于时间等条件的限制,写得潦草,以至于需要誊写整理.军事文书用草书来写由来已久,因为军情紧急,不容迟滞.西夏的军籍㊁军溜㊁军抄文书也多是草书.军籍以首领为单位登录磨勘[4],需要年年登记后上交. 国内纳军籍法:每年畿内三月一日,中地四月一日,边境六月一日等三种日期当年年交薄 [5]西夏以武力兴国,对每年军籍登记高度重视,军籍当时属于保密档案,军籍登记制度是经常性检验和保障其军队数量和质量的重要措施[6].出土的西夏契约文书绝大多数是西夏文草书.有部分契约上署名写文书人的姓名,说明这些契约是专门的写手写成的.此外,更多的账目需要随时记录,也多为草书.各种名目的告牒文书也以草书居多.药方无论汉文还是西夏文都喜好用难以释读的草书来写.文学作品的即时创作,潦潦草草,涂涂抹抹;记录案情的公文,私人书写的信函,多处使用的律条,都使用草书.在西夏,草书使用最多的是社会文书,所以,社会文书的书写需求是西夏文草书产生的最大需求.大量佛经的抄写需要也是促使西夏文草书的原因之一.西夏大力推行佛教,寺院广布,多次翻译和刊印佛经.不仅寺院里的僧人需要诵读佛经,俗家弟子也需要诵读佛经.西夏对佛经的需求量很大,多次向宋献马,换取佛经. 天圣八年(1030),定难节度使㊁西平王赵德明遣使来献马七十匹,乞赐佛经一藏,从之. [7] 景祐元年(1034),赵元昊献马五十匹,以求佛经一藏,诏特赐之. [7] 熙宁五年(1072)十二月,遣使进马赎«大藏经»,诏赐之而还其马. [8]西夏除了向宋求经,还向金求经.金废帝贞元二年(1154) 九月辛亥朔,夏使谢恩,且请市儒㊁释书 [9].这些佛经被西夏翻译成西夏文,在夏国从事翻译佛经工作的,除了宋僧外,还有回鹘僧人.西夏从汉文翻译成西夏文佛经,自景宗元昊起至崇宗乾顺天祐民安元年(1090),已经翻译完三千五百七十余卷,西夏文大藏经形成[10].翻译的佛经大量刊刻和发行,还被进献给他国.辽道宗咸雍三年(1067)冬十一月壬辰, 夏国遣使进回鹘僧㊁金佛㊁«梵觉经» [11].道宗寿隆元年(1095)十一月甲辰, 夏国进贝多叶佛经 [11]308.虽然刊印的佛经比较多,但西夏寺院广布,寺庙需要存储佛经,僧人和俗家弟子需要诵读佛经,刊印的佛经已不敷使用,写本和抄本便应运而生了.写本的数量和速度要求促生了草书,西夏的写本佛经里有一部分就是草书写本.西夏中后期与吐蕃的交往日益密切,藏传佛教随之在西夏兴起.吐蕃的高僧在西夏担任 国师 等要职[12],为西夏广泛吸收藏传佛教佛学成果提供了便利.现存的不少西夏文佛经翻译自藏文佛经,其中有不少是写本佛经,这和西夏后期的大型佛经刊印活动的减少有关.虽然刊印的活动减少,但佛经的需求并未减少,写本中自然就出现了草书写本.西夏文草书写本佛经中以藏传佛教佛经居多.(三)繁杂字体的自身因素书写趋于方便和简化是文字发展的一般规94律.草书与楷书相比,笔画减少,书写方便.汉文草书 存字之梗概,损隶之规矩,纵任奔逸,付俗急就,因草创之意,谓之草书 [13].草书的产生就是为了提高书写的效率.西夏文楷书笔画较为繁杂. 字形体方整类八分,而画颇重复. [8]13995所以,西夏文草书的产生与西夏楷书字体繁杂有着更加密切的关系.西夏文草书是由西夏文楷书简化而来,虽然这种变化一方面受着楷书字形本身的制约,另一方面也遵从于书写的生理习惯,但楷书笔画的繁杂使得草书的简省力度更大,形变更加剧烈.这也使得西夏文草书更加注重笔画与笔势,一个顿笔,一个笔画的方向差异,一个笔势的连断,便是两个草书字形的差别.所谓 草书之笔画,要无一可移入他书,而他书之笔意,草书却要无一不悟 [13]690.这种要求在西夏文草书上体现地更加强烈.西夏文草书由于字形复杂,即使局部的简化,也可能将好几笔简化成了一笔,已经达到了方便书写的目的,所以相同的字无论是在同一件文献里,还是在不同的文献里出现,简化程度不尽相同,这种情况比较多见.一些简省力度不是很大的西夏文草书字书体形式类似于汉文所谓的行楷或行书.二、西夏文草书与汉文草书的关系西夏文属于汉字系统,与汉文一样也属于表意文字,都是笔画繁复的方块字,他们文字性质相近,结构相似,在文字的发展上理应遵循若干共同的原则.西夏文的创制受到汉字的巨大影响,西夏文不仅利用了汉字的笔画,也借鉴了汉字的造字方法.西夏文草书与汉文草书之间关系密切,充分体现了西夏文草书对汉文草书的借鉴与传承.(一)汉文草书对西夏文草书的影响西夏字仿汉字创制,是以汉字为依傍,很快制定出的一套文字.所以无论何种字体都深受汉文影响.当西夏文草书产生之时,汉文已经有了成熟的草书,当时的西夏又是西夏文和汉文并用,西夏文人对汉文草书并不陌生,汉文草书对西夏文草书的影响是自然而深刻的.汉文草书对西夏文草书的影响是汉文化与西夏文化频繁交流的产物.汉文化与西夏文化在政治㊁经济㊁军事㊁宗教㊁科技等领域都有着交互影响.在经贸合作中,西夏对宋的贸易依赖性强,为了达到扩大双边贸易的政治目的,不惜发动战争[14].在这种强烈的要求下,宋夏贸易交流频繁,形式多样,经济交往必然促进文化交流.文化交流上,西夏还通过求取经书典册㊁模仿中原礼仪制度㊁重用或引进汉人的方式,广泛吸纳汉文化[15].在文化交流的过程中,汉文草书对西夏文草书产生了影响.汉族文人和书法家对西夏文书法及草书的影响,也是汉文化和西夏文化交流的一个方面.西夏文书写者中有些是汉人,他们书写西夏文具有相当好的水平.书写俄藏7714号西夏文«慈悲道场忏法»的裴慧净是汉人,堪称当时的书法家[16].作为汉人来说,他既熟悉汉文,又懂西夏文.这类人对两种文字的交互影响,尤其是书体的影响有直接的作用.汉文草书的时代特色对西夏文草书是有影响的.一个时代的社会文化心理在书法中会有所反映.草书风格因时而变. 夫质以代兴,妍因俗易.虽书契之作,适以记言;而淳醨一迁,质文三变,驰骛沿革,物理常然. [13]124指出时代特色对书法的影响.草书作为最具艺术特色的书体,对时代的感知更为敏感,故对时代特色的反映更加明显.宋代,汉文草书已经过漫长的发展历程,尤其是经过唐代的全盛时期,草书书体已经臻于成熟.然而宋代书法的总体格局与唐朝表现出的恢弘是无法比拟的.唐代书法有帝王的倡导和具体政策.唐代的科考和中低级官员的晋升考核有着书法的要求.这一关系到士子们切身利益的举措,事实上促进了书法的发展.宋代书法从起点上就显得先天不足,历代优秀的书法作品历经战乱遭到破坏.并且雕版技术日臻发达,手抄经籍被印刷所取代.但随着宋代文化和经济的发达,书法也渐渐复兴,以苏轼㊁黄庭坚㊁米芾㊁蔡襄四大家为代表.他们受到禅宗的影响,草书书法呈现 尚意 的风格,书法从实用中分离出来,成为一种自觉的艺术样式,无拘无束,形成尚新的变化,行书得到了发展[17].这些时代特性对西夏文草书是有影响的.西夏文草书的随意性除了草书书体不成熟的缘由,和宋代草书自由尚新风格的影响不无关系.金代的汉文草书对西夏也有一定的影响.金朝重视汉文化,推行汉族文化制度,重视儒教,文化领域虽不能和宋代相比,但也有一定的成就与05自身特色.金朝的汉文草书继承了北宋书法的传统,尤其承袭了苏轼㊁米芾的书法风格.金朝的王庭筠㊁赵秉文㊁任洵的草书都有很高的造诣,这些身居北国的草书家大多以气势见长[18].这种气韵对西夏文草书也是有影响的.汉文草书结体与章法对西夏文草书的影响巨大.汉文草书对西夏文草书最直接最根本的影响就是结体和章法的影响.这是由两种文字的字形结构相似所决定的.两种文字都是方块字,汉字由横㊁竖㊁撇㊁点㊁折五种笔画构成,西夏字也是这五种笔画构成的.汉文草书的结体与章法适合西夏文草书使用,故对其的影响是自然而然的.从字体的简化和形变的方式,到运笔的技巧,谋篇布局,汉文草书对西夏文草书都有影响.(二)西夏文草书对汉文草书的借鉴与传承西夏文草书对汉文草书的借鉴与传承是这两种草书关系的主体.两种文字的笔画很相似,在西夏文草书成书时自然向汉文借鉴.西夏文草书与汉文草书有很大的相似之处,两种草书皆笔画多变,除了同一笔画或者部首都有不同的形体变化外,在用笔上也有粗细㊁轻重㊁刚柔的变化,笔意的连贯承接,动感强烈等都有异曲同工之妙.字形演变上,汉文草书主要是对隶书改造演变而成,改造方法主要有三种.一是省去字形的一部分;二是省并笔画,保存字形轮廓,或以点画来代表字形的一部分;三是改变笔法[19].西夏文草书则是从西夏文楷书演化而来,主要的演化方式也包括这三种形式.在草化形式上,汉文有原形草法和符号草法两种方式[20],西夏文也有这两种形式.在不同字形结构的处理上有共同的原则.字形简单的汉字和西夏字都有不再变形的原则,如汉文的 一 ,在草书中若非与下文连接,一般不做变化.西夏文中的 一般不再变为这个字符在其他合体字中的草书形式.合体字无论汉文还是西夏文都有上下结构㊁左右结构㊁上中下结构㊁左中右结构和包围结构.对这些结构的草书处理,遵循着共同的原则.如上下结构中,若上部占得比例小,一般上部笔画较长,盖尽下边,方不失平衡;若上边占得比例比较大,则往往下边用笔粗重,托住上边,显得稳重.在章法布局上,汉文草书讲求的字与字之间,行与行之间的大小开合,通篇的疏密虚实,贯通流畅,在西夏文草书上也有体现.不过西夏文草书以实用为主,所以汉文草书出于艺术美追求的气势磅礴,大气豪迈的章法对西夏文的影响不够明显.(三)西夏文草书与汉文草书的区别汉文草书的形成与演变经历了悠长的岁月,所据书体有别,审美追求不同,产生时代不一,有章草㊁今草之分,小草㊁狂草之别.西夏文草书在短期内形成,所据书体只有西夏文楷书.不同的发展历程和主要功用的区别,造就了西夏文草书和汉文草书的区别.第一,汉文草书经过发展,艺术性居于首位,而西夏文草书依旧停留在实际应用上,以实用为主.随着时间的推移,汉文草书逐渐从实用中分离出来,着重追求审美意蕴与艺术形式,草书作品成为专供审美的艺术品和文人互赠的礼品.而西夏文草书形成发展的时间远没有汉文草书那样长,是对西夏文楷书的改造,虽然也有不乏艺术性很强的文献,但出发点都是以实用为目的的.汉文草书留存了各个时代专以审美为目的条幅㊁斗方等书法艺术品.而目前所见的西夏文草书文献都是实用文书,尚没有一件草书文献是专供艺术欣赏的.第二,两种书体的应用范围有差异.汉文草书受到人们的喜爱,在汉代就已经成为公开的㊁合法的字体,并且还成为珍贵的艺术品,但 亲而不尊 ,仍不见于碑版.唐代,汉文草书趋于成熟,草书入碑的有升仙太子碑[21].至宋代,汉文草书仍没有刻本出现.西夏文草书广泛用于社会文书㊁佛经㊁经书㊁药方等等文书内,尤其是被用于了官方和寺院的告牒中.说明西夏文草书应用范围广,西夏人对其认知程度高,不是小众欣赏的艺术品.西夏文草书刻本的出现,更加说明,西夏文草书受到了足够的重视,有了厘定的需求,应用范围广.第三,同一件西夏文书中,草书和行书兼有,有的字很草,是标准的草书,而有些字是行书,甚至是行楷,夹杂出现,这类文献也有一定的数量.汉文草书文献里,同一件文书夹杂行书或者行楷的情况不多见.这个其实是发展嬗变的时间与条件不同的产物.汉文草书经过近千年的发展,书体已经成熟稳定.而西夏文草书只经过了100多年的发展,书体不够稳定,随意性更大.第四,汉文草书只沿着汉字这一主线发展,而西夏文草书除了受到汉文影响外,还受到了古藏15文的影响.这种影响主要体现在西夏文草书藏传佛教佛经的书写上.古藏文字母曲曲婉转,构型美观,尤其是藏文行草书,去除了字母顶端横直的一笔,通过笔画的长短㊁粗细㊁弯曲变化,形成生动流畅的书体.西夏文草书文献中有一部分是藏传佛教佛经,上面的西夏文草书虽字形结体与其他文献上的草书区别不大,但单个笔画行笔蜿蜒,若古藏文字母笔画.俄藏Инв.N o .5055«吉祥上乐轮随中有身定入顺次»(图1)就是此类文献的代表,这类西夏文草书,俊美独特,别具情趣.图1㊀俄藏Инв.N o .5055吉祥上乐轮随中有身定入顺次三、西夏文草书的使用与发展从出土的西夏文草书文献可以窥见西夏文草书的使用与发展情况.西夏文草书在西夏社会中的使用范围比较广,使用时间也比较久,可以说涉及到了社会的方方面面.在官方和民间都有应用.西夏文草书经过发展,在西夏中期已经具有了较为固定的书体.在草书体系中,行书得到了重视和使用.从2014年新见的雕版草书文献«常传同名杂字序»可知,西夏人对西夏文草书进行了厘定 ,说明西夏文草书经历了书写便捷和释读困难之间的矛盾,有了规范的需求,其发展遵循了文字发展的一般规律.(一)西夏文草书的发展西夏文草书产生很早.目前所见最早的有明确时代标志的西夏文草书文献,是天赐礼盛国庆元年(1069)㊁二年(1070)的«瓜州审案记录»(图2)[22],离西夏文创制仅30多年.在西夏文创制不很长的时间内就出现草书,其原因可能是西夏文创制后即广泛推行使用,在很多人实际应用中草书自然形成.此外,西夏王朝大力吸收汉族文化,境内同时流行汉语㊁汉文.当时汉文草书已是广泛流行的成熟书体,敦煌石室出土的汉文文书中就有不少草书.这对西夏文草书的形成㊁发展可能有直接的借鉴作用,使西夏文草书的形成较快,成熟较早[2].«瓜州审案记录»上的字有草书最初形成时的特点,更像行书或行楷,笔画的简省并不剧烈,符号化尚未形成.在结体上多用连接,而且字体构件连接多,整个字的连接少,几乎没有字与字之间的连接.这种特性正是草书最初形成时的特性,符合文字发展的一般规律.和汉文草书一样,西25夏文草书最初出现时,只是一种求快的草率写法,这种写法不能对当时的正书体做太大的改变,否则就会产生辨识的困难.后期西夏文草书文献里常见的草书符号不见于«瓜州审案记录»,这也符合草书符号经过长时间的积累,约定俗成,才被固定下来这一规律.需要指出的是,«瓜州审案记录»有个别字体构件的草书写法与后期草书文献里的写法是一样的,说明这些字体构件在一开始便遵从了顺手易写的原则,符合快速便捷的要求,所以被一直保存了下来.出土文献的特殊性,使我们无法断定«瓜州审案记录»就是最早的西夏文草书文书,但从它的文字特色和文字发展的一般规律来看,它应该是西夏文草书初创时期的产物,代表了西夏文草书的早期特色.图2㊀瓜州审案记录图3㊀乾祐戌年节亲中书西经略使告牒㊀㊀中后期的西夏文草书逐步趋于成熟,一方面体现在字体形变和简化的程度加大,另一方面表现在草书字体构件符号化,固定书体形成.如俄藏Инв.N o .6345«乾祐戌年节亲中书西经略使告牒»(1178或1190年)(图3)[3]126.这件文书的时代与«瓜州审案记录»的时代相差100多年,可以看出,经过100多年,西夏文草书有了很大的发展.草书字体流畅美观,动态十足,草书字体构件的符号化明显,字体简洁稳定,连笔很多,在一行中多字连接,起笔轻盈夸张,落笔苍劲有力,具有很高的艺术性.到后期,就在西夏灭亡前两三年前的1224㊁1225年的草书文书,字形草化的很厉害,运笔迅速,较难辨识.说明西夏文草书在经过中后期的发展之后,艺术风格更加凸显.如俄藏Инв.N o .6508«乾定申年告牒»(图4)[3]157(1224)上的草书字,连绵不断,气势激越,汪洋恣意,有点类似于汉文的狂草.无论是中期还是后期,西夏文文献中都存在一部分字体介于草书和楷书之间的字体,即西夏文行书字体.这说明西夏行书一直被使用,自始至终都受到青睐.张怀瓘论汉文行书言: 不真不草,是曰行书.晨鸡踉蹡而将飞,暮鸦联翩而欲下 ; 正书之小讠为.务从简易,相间流行,故谓之行书[13]163,213.意在说明行书介于真书与草书之间.非真非草,真草兼备,兼真者谓之行楷,带草35者谓之行草[23].西夏文行书也是这样,介于西夏文楷书和西夏文草书之间.由于西夏文行书既满足了书写便捷的要求,又易于辨识,所以一直被使用,即便是在西夏文草书成熟的西夏晚期,行书的使用率依旧很高.图4㊀乾定申年告牒(二)西夏对西夏文草书的规范与实践文字的 厘定 在许多文字的发展史上多次出现过,是文字规范的重要举措.草书文字在发展中其文字构型与嬗变更容易出现叠加的形体,产生释读与使用的困难和混乱.汉文草书经过多次厘定,将厘定的必然性与作用推向最高地位的是于右任,认为: 文字乃人类表现思想,发展生活之工具.其结构之巧拙,使用之难易,关于民族之前途至切!现代各国印刷用楷,书写用草,已成通例;革命后之强国,更与文字改进,不遗余力 ; 然则广草书于天下,以求制作之便利,尽文化之功能,节省全体国民之时间,发扬全族传统之利器,岂非当今急务欤! [20]诚如于右任所论,草书文字的规范是非常必要的.西夏文草书是实用性很强的草书文字,所以其规范的要求必然强烈,西夏人对西夏文草书做了规范的厘定,具体体现在西夏文刻本文献«择要常传同名杂字序»上.图5㊀择要常传同名杂字序㊀㊀«择要常传同名杂字序»(图5)是蝴蝶装刻本,共14页,前有序言3页,中间2页 字母 和偏旁,在偏旁下列出楷书代表字,其下是该代表字草书.后有正文9页.偏旁下有示例字,用楷㊁草两种字体表示,是草书最集中的地方.这件文献上的草书是比较规范和标准的草书,用其比对出土西夏文献上的草字,字形上多有契合,在字体构件上尤为统一.也有不同的地方,45。

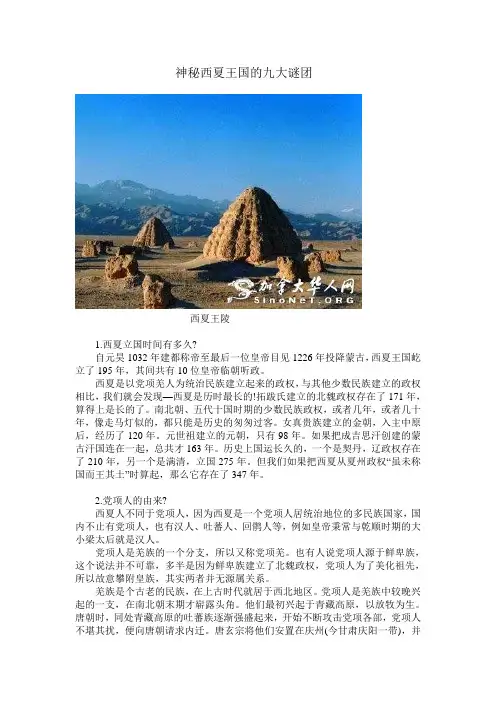

神秘西夏王国的九大谜团西夏王陵1.西夏立国时间有多久?自元昊1032年建都称帝至最后一位皇帝目见1226年投降蒙古,西夏王国屹立了195年,其间共有10位皇帝临朝听政。

西夏是以党项羌人为统治民族建立起来的政权,与其他少数民族建立的政权相比,我们就会发现—西夏是历时最长的!拓跋氏建立的北魏政权存在了171年,算得上是长的了。

南北朝、五代十国时期的少数民族政权,或者几年,或者几十年,像走马灯似的,都只能是历史的匆匆过客。

女真贵族建立的金朝,入主中原后,经历了120年。

元世祖建立的元朝,只有98年。

如果把成吉思汗创建的蒙古汗国连在一起,总共才163年。

历史上国运长久的,一个是契丹,辽政权存在了210年,另一个是满清,立国275年。

但我们如果把西夏从夏州政权“虽未称国而王其土”时算起,那么它存在了347年。

2.党项人的由来?西夏人不同于党项人,因为西夏是一个党项人居统治地位的多民族国家,国内不止有党项人,也有汉人、吐蕃人、回鹘人等,例如皇帝秉常与乾顺时期的大小梁太后就是汉人。

党项人是羌族的一个分支,所以又称党项羌。

也有人说党项人源于鲜卑族,这个说法并不可靠,多半是因为鲜卑族建立了北魏政权,党项人为了美化祖先,所以故意攀附皇族,其实两者并无源属关系。

羌族是个古老的民族,在上古时代就居于西北地区。

党项人是羌族中较晚兴起的一支,在南北朝末期才崭露头角。

他们最初兴起于青藏高原,以放牧为生。

唐朝时,同处青藏高原的吐蕃族逐渐强盛起来,开始不断攻击党项各部,党项人不堪其扰,便向唐朝请求内迁。

唐玄宗将他们安置在庆州(今甘肃庆阳一带),并派兵驻守管辖。

安史之乱爆发后,唐政府撤回了沿边军队,于是吐蕃趁势夺取了西域各地。

党项人没有了唐王朝的保护,散居在盐州和庆州一带,由于与吐蕃邻接,他们还经常和吐蕃一起联合骚扰唐边界。

唐代宗时期,在郭子仪的建议下,代宗将党项人迁到银州与夏州一带。

通过这两次大迁徙,党项人终于得到了一个相对安定的环境,他们在此休养生息,力量不断壮大,终于在两百多年后建立了西夏政权。

揭开西夏文化的神秘面纱中国古代曾盛极一时的西夏文化,在公元13世纪突然消失,给后人留下了数不清的难解之谜。

公元881年,拓跋思恭建立夏州;公元1038年,第三代西平王、党项首领李元昊终于建立王朝,国号大夏,史称西夏。

公元13世纪,蒙古族在草原上崛起,成吉思汗亲率强兵六征西夏,在付出极其惨重的代价后,最终于公元1227年攻下西夏,西夏民族和西夏文明从此悲壮地消失。

西夏文明的标本——黑水城在内蒙古自治区额济纳旗境内的鄂木讷河东岸,距今天的旗府所在地达赖库布镇25公里处,有一处保存较完整的古城遗址——黑水城。

在历史上,黑水城历来叫法不一。

西夏和元朝称亦集乃城,到了清朝,一般称之为黑城,当地蒙古人则称其为哈拉浩特。

黑水城最早建造于西夏景宗元昊时期,为西夏十二监军司之一——黑水镇燕监军司的所在地,也是西夏北方边陲政治、经济、军事和文化中心。

公元1224年,成吉思汗蒙古军第五次南征。

黑水城地处蒙夏交界处,自然成为强悍的蒙古军兵锋所指的重要目标。

虽然守城的西夏将士同仇敌忾,奋勇抵抗,终究不敌蒙古铁骑的凌厉攻势,黑水城易手。

1286年,元世祖忽必烈在此设立“亦集乃路总管府”,这里遂成为中原到漠北的交通枢纽,著名的意大利大旅行家马可·波罗就是沿着这条古道走进了东方天堂的。

明朝以后,经历蒙夏战争而繁荣犹存的黑水城遭到了废弃,逐渐湮没在历史的尘埃之中。

19世纪和20世纪之交,西方和俄国掀起了一场对远东地区古老文明进行考察的浪潮。

传闻古城中藏有大量的奇珍异宝;1907年,俄国皇家地理学会正式任命科兹洛夫负责组队前往中国探险。

1908年4月的一个黄昏,科兹洛夫率领的骆驼队经过长途跋涉,来到了内蒙古额济纳旗旗府达赖库布镇。

科兹洛夫终于来到了梦寐以求的黑水城遗址。

有人绘声绘色地给他讲述了元末黑将军将金银财宝埋入古井中的故事,科兹洛夫沉浸在发财的美梦之中。

科兹洛夫虽然在古井中一无所获,但却意外地在一些残破倒塌的寺庙遗址中发现了许多精致的泥塑佛像和汉文、西夏文的书册文稿以及墙壁上的精美绘画。

中国历史上最神秘的失落王朝中国的历史悠久而古老,留下了许多神秘而引人入胜的故事。

在众多的王朝中,有一些被称为“失落王朝”,这些王朝存在一段时间后便消失无影踪迹,使人们对其历史充满好奇与想象。

在这篇文章中,我们将一探中国历史上最神秘的失落王朝。

一、夏朝夏朝,被认为是中国历史上最早的王朝之一,其始祖为禹。

关于夏朝的传说记载在古代文献中,如《史记》等。

夏朝是由一系列令人信服的历史文化发展逐渐形成的,然而目前尚无确凿的考古证据可以证明夏朝的存在。

许多学者对夏朝是否真实存在有着不同的观点,有人认为夏朝是一种传说或者虚构的历史记载,而有些学者则相信夏朝确实存在过但至今尚未发现有力的考古证据。

二、商朝商朝是中国历史上第一个独立的中央集权的王朝,其统治时间长达约600年,对中国的历史文化产生了重要影响。

然而,商朝在公元前1046年后突然灭亡,至今仍然是一个谜。

关于商朝灭亡的原因,历史学家提出了许多推测与猜想。

有一种观点认为商朝灭亡是由于国内的政治腐败与社会动荡,另一种观点认为商朝灭亡是受到了外族的入侵与压迫。

然而,关于商朝的具体情况与细节,至今仍然存在许多不为人所知的谜团。

三、西夏王朝西夏王朝是中国历史上存在时间较短但又独具特色的一个王朝。

西夏王朝的建立者是党项族人李元昊,他于1038年建立了西夏王朝,并定都兴庆府(今宁夏银川)。

西夏王朝的疆域辽阔,国力强大,但其与中原王朝的关系一直紧张。

1234年,西夏王朝被蒙古军队所灭亡,王朝的命运至今仍然让人困惑。

尽管有关西夏王朝的史书和文物残片被保留下来,但西夏王朝历史研究至今仍然存在很多不为人知的秘密与谜团。

四、明朝明朝是中国历史上最后一个由汉族人建立的大一统王朝,其兴起与灭亡都具有许多传奇色彩。

明朝的建立者是朱元璋,他成功推翻了元朝政权,建立了明朝。

明朝统治时间长达276年,对中国的政治、经济、文化等方面都产生了深远的影响。

然而,明朝在17世纪中叶突然走向衰落,最终于1644年被后金(后来的清朝)所灭亡。

宁夏西夏王陵导游词西夏王陵坐落在贺兰山下一片奇绝的荒漠草原上,进入陵区,九座西夏帝王陵园和二百多座王公贵戚的陪葬墓一览无余。

这片博大雄浑的陵园建筑遗迹不仅被日本游客称为“东方金字塔”,而且给人留下许多难解的谜。

西夏王陵一带地势平坦,被山洪冲刷出的道道沟坎纵横交错。

这些不太深也不很宽的山洪沟里,生长着北方特有的酸枣树,树冠不大,但厚实油亮的绿叶却十分浓密。

它们像一条条绿色的丝带,疏密相间地交织在方圆____平方公里的陵区里,网着那一座座高大突兀的陵墓。

令人感到神奇的是,没有一条山洪沟从帝王陵园和陪葬墓园中穿过。

西夏建陵近千年,贺兰山山洪爆发不计其数。

但是,沿贺兰山一线,仅有西夏陵区这片土地没有遭受山洪袭击。

原因何在?至今是“谜”。

西夏陵园内最为高大醒目的建筑,是一座残高____米的夯土堆,状如窝头。

仔细观察,其为八角,上有层层残瓦堆砌,多为五层。

于是有学者认定,它在未破坏前是一座八角五层的实心密檐塔,“陵塔”之说便屡见报端。

但塔式建筑缘何立于陵园之内,其功能、作用若何?则少有人说得清楚。

至于这座“陵塔”又为什么建在陵园的西北端,学术界的说法至少有四种,各执一端,拒理争辩了十多年不见分晓。

风雨西夏,党项悲歌。

西夏在我国历史上曾经创造过辉煌的业绩和灿烂的文化,西夏文化是中华民族文化园中的一簇奇葩,西夏文字则是这簇奇葩中最为闪亮夺目的明珠西夏陵残碑是蒙古军队破坏西夏陵的见证。

从目前收集到的三千三百多块西夏残碑看,一处出土的残碑多则千百块,少则几块,除了仁孝寿陵残碑缀合出一块能读通的____字西夏篆文碑额外,其余残碑没能拼集出一块完整的碑文来。

还有陵区出土的八九座石像碑座,獠牙外露,怒目圆睁,双乳丰腴作跪状,有人说是碑座,有人说是祭床,至今没有定论,依然蒙着一层神秘的面纱。

可以说,游览西夏王陵,宛如进入一座迷宫,直惹得中外学者争说西夏叹兴衰,指点九陵论长短。

宁夏西夏王陵导游词(二)很多人认为古埃及金字塔是世界上独一无二的奇观,其实中国的西夏王陵也有“东方金字塔”的美誉。

西夏王陵申遗:让银川走向世界打开文本图片集从银川市区一路向西,贺兰山的轮廓便逐渐清晰起来。

当平原逐渐被时间甩在身后,颠簸的路面会告诉你,即将走入一扇沧桑的历史大门——西夏陵。

西夏陵是中国现存规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一,千百年来都在贺兰山下默默地向人们讲述着神秘西夏的历史。

西夏陵约建于公元11世纪至13世纪初,这座现存规模最大的西夏文化遗址,将汉族文化、佛教文化和西夏特有的党项族文化有机地融合在了一起。

在高山和沙砾之间,被誉为“中国金字塔”的9座帝王陵已屹立近千年。

2012年,国家文物局正式将西夏陵列入“中国世界文化遗产预备名单”,目前,西夏陵正朝着“世界文化遗产名录”迈进。

打开历史大门的“大白高国”1938年,一位名为卡斯特的德国飞行员驾机飞过宁夏平原,在收录其航拍作品的《中国飞行》一书中出现了西夏陵的照片,这是西夏陵近代首次出现在世界面前。

此时,距离这个神秘王陵的修建,整整900年。

公元1038年,生活在宁夏平原的党项族首领李元昊建立西夏,随即将其祖父李继迁和父亲李德明的陵墓迁葬于贺兰山东麓。

由于历史过于久远,加之留下的文字资料稀少,对大多数人而言,若非金庸小说《天龙八部》的描述,西夏只是一个埋藏在历史教科书某个角落的概念。

但只有亲身见识过西夏陵的人才会知道,这一历史大门的魅力会有多大。

车子驶出银川平原,越接近贺兰山脚下,空气中沧桑的味道就越浓烈。

初入景区,游客的视线就会被四个复杂而又“奇怪”的文字吸引住。

在景区的大门,“大白高国”四个西夏文字就像一个神秘的微笑,指示着这里是一个神秘文化的入口。

西夏人崇尚白色,“大白高国”是他们对大夏王朝的自称,这个“东尽黄河,西界玉门,南接萧关,北控大漠,地方万余里”的西夏王朝,前期与北宋、辽抗衡,后期与南宋、金鼎立。

作为现存规模最大的一处西夏文化遗址,无论是游目骋怀还是凭吊历史,西夏陵都是最好的去处。

如今的西夏陵景区占地面积58余平方公里,核心景区20.9平方公里,分布9座帝王陵墓,250余座王侯勋戚的陪葬墓,规模宏伟,布局严整。

珍罕古泉“西夏五宝”作者:郝占奎来源:《当代人》2018年第12期我国是世界上最早使用铸币的国家,钱币史源远流长,上自殷商,下至当今,跨越数千年,且种类丰富多彩。

其中,西夏文钱币就是一朵不可多得的古泉奇葩。

据了解,目前西夏文钱币只发现五种,分别是“福圣宝钱”“大安宝钱”“贞观宝钱”“乾祐宝钱”和“天庆宝钱”,为便于研究,我统称为“西夏五宝”。

“西夏五宝”属于珍稀古钱币,以罕见的西夏文为贵,光背,小平铜钱形制,铸造十分精美,形制规范统一,书法俊逸流畅,品相质地上乘。

“西夏五宝”也曾像神秘的西夏王朝一样,远离世间和历史,甚至历代钱钞汇考、文论、杂论等典籍著录中也毫无踪影,直到19世纪初,它的神秘面纱才逐步得以揭开。

西夏是西北党项族建立的政权,从1038年李元昊称帝,到1227年被蒙古国灭亡,享国189年,历经10帝,除“西夏五宝”之外,还有“大安”“大德”“元德”“天盛”“乾祐”“天庆”“皇建”以及“光定”8种,除“元德重宝”为折二钱外,均为楷书汉字体、小平钱,可称作“西夏八珍”。

北宋王朝重文轻武,经济文化一派繁榮,艺术发展达到历史新高峰,但对北方各少数民族的统治却缺乏强有力的手段,以致造成了与辽、夏、金,相互鼎立,群雄割据,时而兵戎相见,时而又和好如初的局面。

但纵观宋、夏两国历史,二者基本就是敌对关系。

在西夏近200年的历史上,宋、夏两国光大型战争就发生了5次,小型摩擦基本不断。

李元昊称帝当年,爆发第一次宋、夏战争,其间就有四次重要战役。

直到1044年,双方签署《庆历协议》,两国才“罢战修好”。

但结局不是像以往一样,而是大宋给西夏“馈赠”,以换取一时和平。

宋朝每年给“大夏”提供银5万两、绢13万匹、茶2万斤,另每逢节日再赐银2.2万两、绢2.3万匹、茶1万斤。

从此,两国间断断续续恢复以民间交往为主的小型边贸活动,武备不足的宋朝开始走向下坡路。

二十余年后的1064年,第二次宋、夏战争爆发,至此两国战火绵延不断,直到1127年北宋被金灭亡。

西夏官印,这枚首领印章,只收藏在故宫【铜柱钮“首领”印】铜柱钮“首领”印,西夏,印面5.5×5.5cm,通高5.3cm。

印铜铸,柱钮,印文为西夏文字体,白文,释为“首领”。

印背以西夏文刻款“首领正德二年”。

西夏统治政权分两个机构:宋制职官与党项职官,西夏官印文字始终如一采用的是西夏文字。

西夏官印形制特殊,方印圆角,印文基本以对称形式排列,两字者上下对应,四字者均分,六字者左右两列对分。

印字结构是经过改造的篆文,铸文较宽,笔画与边栏等宽。

短柄钮或柱钮,印台薄。

印钮的两侧往往刻有成列的西夏文,释印文内容及执掌者,目的是加强对官印的使用与管理。

西夏印章遗物中私印较少见,应与其民族的社会状况有关。

西夏官印是中国印章史中的一个重要环节。

【白玉鼻钮“絑『0553』”印】白玉鼻钮“絑『0553』”印,战国,印面1.6×1.6cm,通高1.3cm。

战国时期私印,白玉琢造,鼻钮,印面有阴线边栏,印文字体为战国古文,白文,右起横读“絑『0553』”二字。

此印玉色青白,光泽素淡雅致,材质温润细腻,琢造极为工整。

战国时期各国文字虽有差别,但无疑均已成熟,表现在玺印上的印文同样如此。

此时的印面从文字布局看,更注重单个的文字结构,整体上不如汉代规整标准。

细观单独的印文,工整紧凑,引人注目,若从印面通观,似显分散。

当时入印的文字与社会生活中的实用文字仍不分,少有特定的某种印文或美术式的变体。

战国玺印的印面广泛采用边框,宽阔的边框往往与纤细的阳文相配,而阴文则多增加复栏。

这些组合的出现,说明在印文不变形的前提下当时已考虑到印面整体布局的修饰。

后人摹刻战国玺印,往往以印文相互配合来整合印面,忽视了其特有的时代特点,作品并不具备战国玺印真实的历史风貌。

【青玉鼻钮“『0341』薈信鉩”】青玉鼻钮“『0341』薈信鉩”,战国,印面2.2×2.2cm,通高1.7cm。

战国时期私印,青玉琢造,鼻钮,印面有阴线边栏,印文字体为战国古文,白文,右上起顺读“『0341』薈信鉩”四字。

三种倒车绝学_90岁李范文让西夏学研究从绝学走向显学核心提示李范文的书房,简易的床上是半旧的被褥,书柜里琳琅满目,书桌上摆满纸墨笔砚、各种手稿笔记,地上、墙角堆着几大箱子手稿。

这是一个热火朝天的西夏学研究“工作现场”,一个90岁高龄老人的日常。

李范文向记者讲述他的治学故事。

“我特别幸福……幸福不是拥有多少名利财富,而是能为心中的梦想、为祖国奋斗不息。

”李范文常这样说。

西行记1960年6月,从北京始发的一列绿皮火车缓缓驶入银川火车站,人群中一个俊朗的年轻人引入注目,他的行李很重,里面除了一身换洗衣裳,其余全是书。

妻子不愿同来,而他下定决心到宁夏,面对家庭和事业的抉择,他选择了事业,无奈之中与妻子离婚,踏上西行的列车,只身来到银川。

望着巍峨的贺兰山,一股豪情涌上他的心头。

“同志你好,我叫李范文。

”年轻人到新单位报道,想即刻展开西夏学研究。

现实却给李范文当头一棒:宁夏当时根本没有西夏学研究单位,相关资料匮乏。

1952年,李范文考入中央民族学院民族语文系,大三时偶然见到被称为“天书”的西夏文字,这种充满神秘气息的“似字非字”的方块字引起他的兴趣,从此魂牵梦绕。

研究生毕业后,为解开西夏文字的秘密,他不顾家人反对,毅然放弃中国社科院民族研究所的工作。

“要学西夏文字,就要研究西夏历史,就一定要到西夏故都银川。

”李范文认定。

到银川之初,他被安排到一所大学教历史。

其间,他在《宁夏日报》上发表《郭守敬与宁夏水利》一文,又编辑了《中国历史问题研究论文集》,以宁夏大学政史系的名义出版,这也是宁夏大学出版的第一本书。

李范文克服困难,率先完成西夏文收集工作,摘抄万余张单词字例卡片,并用四角号码编排,编纂《夏汉字典》的计划在心中逐渐形成。

后来,他被调入宁夏博物馆专职研究西夏文字,为编写《夏汉字典》增添了资料。

1972年,西夏王陵的发掘正式开始,李范文被抽调到工地,做一些杂活。

李范文利用休息和晚上的时间,从西夏王陵附近的残砖烂瓦开始,一点一点地走进西夏历史,开始真正意义上的西夏学研究。

观西夏王陵有感因为我是一个宁夏人,潜意识里就渴望了解那段神秘的西夏史。

感谢这次西夏王陵之旅,让我亲眼目睹了西夏王陵的风貌,虽然已被破坏,但也很有特色。

据历史记载,两宋期间,全国大部分地区实际上处于北宋、辽、西夏和南宋、金、西夏两度三国鼎立的局部统一形式中。

西夏是以党项羌族为主题的地方割据政权王国,国号“大夏”,本族自称“大白高国”“白高大夏国”,蕃语指“邦泥定国”。

宋人称“西夏”。

西夏分裂割据政权的实际控制疆域,“东据黄河,西至玉门,南邻萧关,北抵大漠,境土方二万余里”,号称“万里之国”。

博物馆中介绍党项部落以姓划分,通常称为党项8部,即细封氏、费听氏、往利氏、破超氏、野辞氏、房当氏、米擒氏、拓跋氏,而拓跋氏最强。

1038年,李元昊建国称帝,定都兴庆府(今宁夏银川市),国号大夏,其后有毅宗谅祚、惠宗秉常、纯宗乾顺、仁宗仁孝、襄宗、神宗遵硕、献宗德望等皇帝。

西夏以武立国,频繁的战争活动是构成西夏王朝历史的主要内容,从那些西夏文“首领”铜印、西夏铜牌、铜铠甲片中可以看出。

从王陵中出土的各种鎏金物品、不同时期的铜制钱,体现出当时的经济很发达,商业贸易繁荣,这对促进西夏社会向前发展和割据局面的巩固起到了很大的作用。

西夏文字残碑和碑础体现了西夏文字的神奇与奥妙,只可惜当时并没有推广,留下来的西夏文献甚少,然而又被烧掉许多,剩下的又被俄国人科兹洛夫盗走了大部分。

几部西夏法典也显示出西夏的法律制度较完备。

西夏文学艺术独具特色,诗歌、绘画、音乐几方面均有较高的造诣。

那些铜牛、石马,体形庞大、神态自然;碑座人像面部浑圆,眉粗眼突,两乳下垂,臀部坐在脚跟上,做负重状;那些王宫建筑构件、陶琉璃屋脊兽等表明西夏雕塑和建筑艺术的技术水平是相当成熟的。

统治宁夏北部地区长达225年的西夏王国,被成吉思汗先后攻打六次,最终于六盘山病逝,其子遵照遗命,死后秘不发丧,夏主来降时杀掉,将中兴府兵民全部杀掉,毁其城池、宫殿、陵墓,就这样,威震一方的西夏割据政权就覆亡了,令人扼腕叹息。

西夏文翻译全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:西夏文是中国古代的一种文字,也称党和拨刺等。

西夏文是一种象形文字,使用象形表意和表音,包括表象字符和法度字符两种字符,分为简体和繁体两种形式,常用于写西夏语。

西夏文在西夏国(1038-1227)得到了广泛应用,是该国的官方文字。

西夏文的形态美观,布局合理,具有独特的韵律感,是中国古代文字中的珍贵遗产。

藏书家胡邦强曾说:“西夏文的确是中国历史上一朵奇花,她继承了汉字的典雅,却没有那种笨拙,古朴,充满了北方辽阔和欢快的趣味。

”西夏文的演变过程中,不仅仅是文字的记录和传播,更是历史、文化的传承和表达。

西夏文翻译是指将西夏文中的文字内容转换成其他语言的行为。

由于西夏文的使用范围有限,研究人员需要借助专业知识和技术手段来进行相关工作。

西夏文翻译的研究内容包括文字解读、语法分析、语义把握等多个方面,旨在准确传达原文信息,保持原作风格和表达方式。

西夏文翻译工作的重要性不言而喻。

西夏文作为古代文化的重要组成部分,记录了西夏国的政治、经济、文化等方方面面,对于研究该国历史具有重要价值。

通过西夏文翻译,不仅可以保护和传承西夏文化,还可以促进不同文化间的交流与合作,拓展学术研究的广度和深度。

在进行西夏文翻译的过程中,翻译人员需要具备丰富的西夏文知识和相关学科知识,如语言学、文学、历史等。

首先要对原文进行逐字逐句的分析,理解其含义和蕴涵,然后根据目标语言的特点和文化背景进行合适的转译,保证翻译结果的准确性和通顺性。

翻译人员还需要持续学习和积累经验,不断提高自身的翻译能力和水平。

西夏文翻译工作在中国古代文化研究领域有着重要的地位。

通过对西夏文的深入研究和翻译工作,可以更好地理解和传承古代文化,促进中西文化的交流与融合,为构建人类命运共同体作出自己的贡献。

第二篇示例:西夏文是中国历史上一种独特的文字体系,用于写作和记录语言的文字。

起源于10世纪的西夏国,是由党项族创建的一个政治实体。

藏族汉字——探秘一个被遗忘的字体在许多人的印象中,汉字似乎与汉族文化紧密相连,但实际上,汉字在许多少数民族之中也扮演了重要的角色,其中就包括了藏族。

藏族汉字是一种独特的文字系统,它在藏族历史中曾经发挥过非常重要的作用。

然而,在当今社会中,藏族汉字几乎完全被遗忘了,这是非常令人遗憾的事情。

本文将带您深入探究藏族汉字的历史、特点以及现状,希望能够让更多的人关注和认识这个美丽而古老的字体。

一、藏族汉字的历史藏族汉字的历史可以追溯到元代。

当时,元朝政府在西藏设立了官署,为了沟通汉藏两族之间的交流和管理,便开始使用藏文和汉文作为交流工具。

随着时间的推移,汉字逐渐在西藏生根发芽,并逐渐发展成为一种独立的文字系统。

尽管藏文在西藏仍然是主导地位,但藏族汉字仍然在整个藏区范围内发挥着非常重要的作用。

在清朝时期,藏族汉字的地位得到了进一步的加强。

据史料记载,在这个时期,许多藏族官员和贵族都会说汉语和藏语,而藏族汉字也成为了其中一个重要的交流工具。

例如,清朝政府在西藏实行利玛窦的两江总督制度,清廷派遣的大臣大部分沟通都是通过藏族汉字完成的。

二、藏族汉字的特点藏族汉字与汉字在一定程度上相似,但也有许多不同之处。

首先,藏族汉字的字形和组合方式都比较独特。

例如,我们常见的“又”字在藏族汉字中会写成“ ”,而“一”字则会被写成“|”。

此外,藏族汉字的语法结构也与汉字不完全相同。

举个例子,汉字的“为了”用汉语拼音字母来表示时为“wèile”,但在藏族汉字中则会被写成“维乙勒”。

藏族汉字的书写方式也有非常明显的特点。

藏族汉字融合了汉字和藏文的书写风格,采用方块形式排列,每一行都会留一定的空隙。

这种书写方式类似于日本的行书和韩国的黑体字等风格,但又有着独特的藏族汉字特色。

三、藏族汉字的现状尽管藏族汉字曾经在西藏地区扮演着重要的角色,但在当今社会中,它几乎已经被完全遗忘。

许多年轻的藏族人已经不再熟悉这个古老的字体,许多藏族汉字的用法和发音也已经被遗失。