激光原理2.1光学谐振腔结构与稳定性(2014)

- 格式:pdf

- 大小:1.63 MB

- 文档页数:42

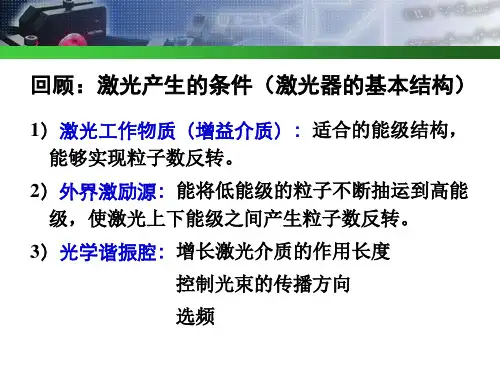

光学谐振腔与激光工作原理在现代科技发展的浪潮中,激光技术成为了各个领域中不可或缺的重要工具。

而要理解激光的工作原理,我们首先需要了解光学谐振腔的概念和作用。

光学谐振腔是一种能够增强光场的装置,它由两个反射镜构成,其中一个镜子是半透明的,允许一部分光线透过。

当光线进入谐振腔后,会在两个反射镜之间来回反射,形成一个闭合的光学回路。

这种来回反射的过程会导致光线在谐振腔内积累,形成一个强光场。

谐振腔的光场强度与谐振腔的品质因子(Q因子)有关。

Q因子是一个衡量谐振腔能量损耗程度的参数,它越大,能量损耗越小,光场在谐振腔内积累的时间越长,光场强度也越高。

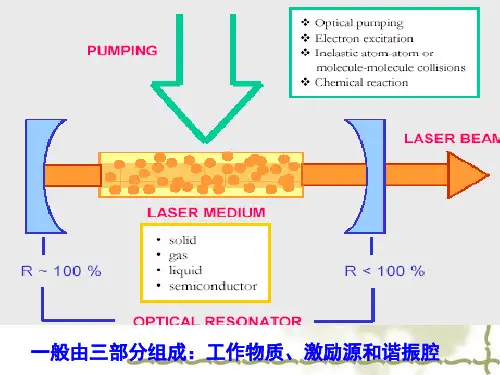

在激光器中,光学谐振腔扮演着至关重要的角色。

激光器由一个激发介质和一个光学谐振腔组成。

激发介质可以是气体、固体或液体,它能够吸收外界能量并将其转化为光子能量。

当激发介质受到外界激发时,它会产生一束光线,这束光线会被光学谐振腔反复反射,形成一个强光场。

光学谐振腔的另一个重要作用是选择性放大。

在谐振腔内,只有与谐振频率相匹配的光波才能得到放大,其他频率的光波则会被衰减。

这种选择性放大使得激光器能够产生单色、相干的激光。

激光的工作原理可以通过三个过程来解释:激发、放大和反馈。

首先是激发过程。

在激光器中,激发介质受到外界能量激发后,其内部的原子或分子会处于一个激发态。

当激发态的原子或分子回到基态时,它们会释放出能量,这些能量以光子的形式传播出来。

接下来是放大过程。

在光学谐振腔中,光子会被不断反射,与激发介质相互作用。

当光子与激发介质发生相互作用时,激发介质会将能量传递给光子,使其能量增强。

这个过程称为光子与激发介质的相互作用,也是激光放大的基础。

最后是反馈过程。

在光学谐振腔中,部分光子透过半透明镜子逸出,形成激光输出。

而逸出的光子也会被反射回来,继续参与放大过程。

这种反射和放大的循环使得激光得以持续输出。

激光的特点是单色性、相干性和定向性。

单色性指的是激光的频率非常纯粹,只有一个特定的频率。

光学谐振腔与激光工作原理在现代科技的璀璨星空中,激光无疑是一颗耀眼的明星。

从医疗领域的精准手术,到通信行业的高速数据传输,再到工业生产中的精细加工,激光的应用无处不在。

而要理解激光的产生和工作原理,就不得不提到光学谐振腔。

光学谐振腔,简单来说,就像是一个给光子提供“舞台”的特殊空间。

它由两个互相平行且具有高反射率的反射镜组成,这两个反射镜就如同两面镜子相对放置,使得光子在它们之间来回反射。

想象一下,在一个普通的光源中,光子的发射是杂乱无章的,向各个方向散射。

但是在激光系统中,光学谐振腔的存在改变了这一切。

它使得只有那些沿着特定方向传播,并且具有特定频率和相位的光子能够在腔内稳定存在,并不断得到加强。

那么,这些特定方向、频率和相位的光子是如何被选择出来的呢?这就涉及到光学谐振腔的选模作用。

光学谐振腔对频率的选择,就好像是一个精细的过滤器。

只有那些满足谐振条件的光波频率才能在腔内形成稳定的振荡。

这个谐振条件与腔的长度以及光波在腔内往返一次的相位变化有关。

而对于方向的选择,由于谐振腔的两个反射镜是平行的,只有那些沿着与反射镜轴线平行方向传播的光子才能在腔内多次反射而不逸出。

这就像是一个狭窄的通道,只允许特定方向的光子通过。

相位的选择则更加微妙。

在光学谐振腔中,光子经过多次反射和叠加,只有那些相位相同的光子才能相互加强,形成强大的光波。

当光子在光学谐振腔中不断振荡和加强,最终就形成了我们所说的激光。

激光具有许多独特的性质,比如高方向性、高单色性和高强度。

高方向性使得激光能够传播很远的距离而几乎不发散,这在激光通信和激光测距等应用中具有重要意义。

我们可以将激光束想象成一束笔直的光线,能够精确地指向目标。

高单色性则意味着激光的波长非常单一,这使得它在光谱分析和高精度测量等领域发挥着重要作用。

比如说,在研究物质的结构和成分时,单色性好的激光能够提供更准确的信息。

高强度则赋予了激光强大的能量,使其能够用于切割、焊接和打孔等工业加工过程,以及激光武器等军事应用。

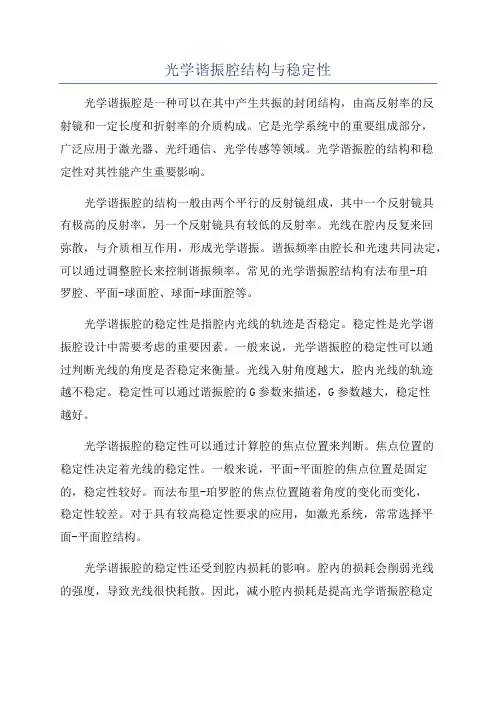

光学谐振腔结构与稳定性光学谐振腔是一种可以在其中产生共振的封闭结构,由高反射率的反射镜和一定长度和折射率的介质构成。

它是光学系统中的重要组成部分,广泛应用于激光器、光纤通信、光学传感等领域。

光学谐振腔的结构和稳定性对其性能产生重要影响。

光学谐振腔的结构一般由两个平行的反射镜组成,其中一个反射镜具有极高的反射率,另一个反射镜具有较低的反射率。

光线在腔内反复来回弥散,与介质相互作用,形成光学谐振。

谐振频率由腔长和光速共同决定,可以通过调整腔长来控制谐振频率。

常见的光学谐振腔结构有法布里-珀罗腔、平面-球面腔、球面-球面腔等。

光学谐振腔的稳定性是指腔内光线的轨迹是否稳定。

稳定性是光学谐振腔设计中需要考虑的重要因素。

一般来说,光学谐振腔的稳定性可以通过判断光线的角度是否稳定来衡量。

光线入射角度越大,腔内光线的轨迹越不稳定。

稳定性可以通过谐振腔的G参数来描述,G参数越大,稳定性越好。

光学谐振腔的稳定性可以通过计算腔的焦点位置来判断。

焦点位置的稳定性决定着光线的稳定性。

一般来说,平面-平面腔的焦点位置是固定的,稳定性较好。

而法布里-珀罗腔的焦点位置随着角度的变化而变化,稳定性较差。

对于具有较高稳定性要求的应用,如激光系统,常常选择平面-平面腔结构。

光学谐振腔的稳定性还受到腔内损耗的影响。

腔内的损耗会削弱光线的强度,导致光线很快耗散。

因此,减小腔内损耗是提高光学谐振腔稳定性的关键。

常见的降低损耗的方法有选择合适的腔内材料、控制腔内的散射和吸收等。

除了结构和损耗,光学谐振腔的稳定性还与激射源的位置和腔长有关。

激射源的位置决定了光线反射的次数,从而影响光线在腔内来回弥散的次数。

腔长的选择可以通过调整光线在腔内的弥散次数来控制,从而影响谐振频率和稳定性。

总之,光学谐振腔的结构和稳定性是该系统性能的关键因素。

合理设计和优化光学谐振腔的结构,降低腔内的损耗,调整激射源的位置和腔长,可以显著提高光学谐振腔的性能和稳定性,在各种光学应用中发挥重要作用。