《青山处处埋忠骨》课文理解

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:1

男儿立志出乡关学不成名誓不还青山处处埋忠骨意思男儿立志出乡关学不成名誓不还青山处处埋忠骨,这句古诗词来自于唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》。

这句诗句表达了一个男儿立志出征的决心和誓言,意味着即使无法在外求学成名,也要在青山处处留下忠骨,表达了不畏艰难困苦,不忘初心、百折不挠的精神境界。

这一主题在我国传统文化中有着深远的影响,激励着一代又一代的人们为国家、民族和社会的发展献出自己的力量,同时也启迪着人们在追求个人目标和理想时坚定不移的信念。

在本文中,我将以此为主题,深入探讨男儿立志的背后所蕴含的意义和价值,阐述这种精神对实现个人成功和社会发展的重要性,并共享个人对此的理解和看法。

一、理解男儿立志的内涵1. 对“男儿”二字的解读在这句诗句中,王之涣用“男儿”二字,呼应了我国传统文化中男子成就事业、报效国家的形象,也可以理解为有志者无敌的意味。

不仅仅限于男性,更是要表达一种无畏、坚韧与奋进的精神品质。

2. “立志出乡关学不成名誓不还”是对学业成就的追求这句诗句中,“出乡关”“学不成名”表达了对知识和学识的追求,即便在外求学不能成名,也要回报家乡和社会。

3. “青山处处埋忠骨”是对责任和担当的表达“青山处处埋忠骨”呼应了牺牲、忠诚和担当的价值观,无论何时何地都不忘初心、不辱使命。

二、男儿立志精神的当代意义1. 鼓舞人心,激励自己“男儿立志出乡关学不成名誓不还”作为激励人心的经典语句,启迪着我们在实现个人目标时不畏艰难,奋发向前,毫不退缩。

2. 坚守信念,追求卓越这句诗句鼓励人们不仅要追求学识和成就,更要承担起社会责任,保持初心、坚守信念,勇往直前,追求卓越。

3. 培养责任心和担当精神“青山处处埋忠骨”提醒着我们,在成功的道路上不忘初心、牢记使命,培养责任心和担当精神,勇于承担社会责任。

三、个人理解与感悟个人对于“男儿立志出乡关学不成名誓不还青山处处埋忠骨”这句诗句的理解,是一种坚定的信念和责任感。

在实现自己目标的过程中,不仅要追求个人利益和成就,更要承担起对家乡、社会和国家的责任,始终保持初心、百折不挠,勇往直前。

五阅读课内片段完成练习(12分)秘书将电报记录稿交毛主席签字青山处处埋忠骨一中南海,毛主席的卧室。

写字台上,放着那封从朝鲜前线志愿军司令部发来的,由司令员彭德怀拟定的电报。

我们今日7时已进入防空洞,毛岸英同3个参谋在房子内。

11时敌机4架经过时,他们4人已出来。

敌机过后,他们4人返回房子内,忽又来敌机4架,投下近百枚燃烧弹,命中房子,当时有二名参谋跑出,毛岸英及高瑞欣未及跑出被烧死。

其他无损失。

从见到这封电报起,毛主席整整一天没说一句话,只是一支接着一支地吸着烟。

桌子上的饭菜已经热了几次。

岸英是毛主席最心爱的长子,毛主席在他身上倾注了无限的父爱。

当年,地下党的同志们冒着生命危险找到了岸英,把他送到毛主席身边。

后来岸英去苏联留学,回国后毛主席又亲自把爱子送到农村锻炼。

那一次次的分离,岸英不都平平安安回到自己的身边来了吗?这次怎么会...“岸英!岸英!”毛主席用食指按着紧锁的眉头,情不自禁地喃喃着。

二秘书走了进来。

“主席,志愿军司令部来电请示中央军委,是否将岸英的遗骨运回国内。

”秘书凑近毛主席,轻声说,“朝鲜方面向主席表示慰问,说岸英同志是为朝鲜人民的解放事业牺牲的,也是朝鲜人民的儿子,要求把岸英安葬在朝鲜。

毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。

岸英奔赴朝鲜时,他因为工作繁忙,未能见上一面,谁知竟成了永别!“儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧!”毛主席想。

然而,他很快打消了这种念头。

他若有所思地说道:“哪个战士的血肉之躯不是父母所生?不能因为我是主席,就要搞特殊。

不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗?岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子,就尊重朝鲜人民的意愿吧。

秘书将电报记录稿交毛主席签字的一瞬间,毛主席下意识地踌躇了一会儿,那神情分明在说,难道岸英真的回不来了?父子真的不能相见了?毛主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将电报记录稿放在上面。

绝密★启用前部编版语文五年级下册第四单元10.青山处处埋忠骨课内阅读训练一、阅读理解。

主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。

岸英奔赴朝鲜时,他因为工作繁忙,未能见上一面,谁知竟成了永别!“儿子活着不能相见,就让我见见遗骨吧!”主席想。

然而,这种想法很快被打消了。

他若有所思地说道:“哪个战士的血肉之躯不是父母所生,不能因为我是国家主席,就要搞特殊。

不是有千千万万志愿军烈士安葬在朝鲜吗岸英是我的儿子,也是朝鲜人民的儿子,就尊重朝鲜人民的意愿吧。

”秘书将电报记录稿交主席签字的一瞬间,主席下意识地踌躇了一会儿,那神情分明在说,难道岸英真的回不来了父子真的不能相见了主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将记录稿放在上面。

第二天早上,秘书来到毛主席的卧室。

毛主席已经出去了,记录稿被放在了枕头上,下面是被泪水打湿的枕巾。

青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。

1.写出下列词语的近义词。

不由自主——(______)悲痛——(______)踌躇——(______)2.为什么主席要“强忍着心中的悲痛”___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 3.毛主席想把毛岸英的遗体运回国吗文章的哪一句话最能体现主席的这种意愿___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 4.文章最后一句“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”是什么意思___________________________________________________________________________二、阅读短文,完成练习。

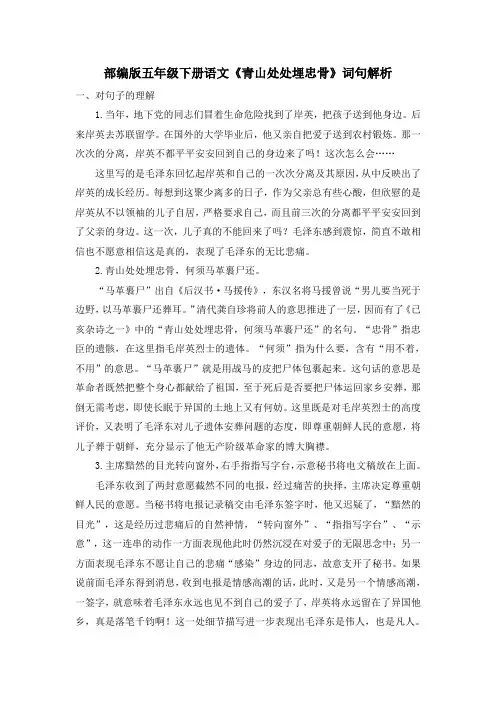

部编版五年级下册语文《青山处处埋忠骨》词句解析一、对句子的理解1.当年,地下党的同志们冒着生命危险找到了岸英,把孩子送到他身边。

后来岸英去苏联留学。

在国外的大学毕业后,他又亲自把爱子送到农村锻炼。

那一次次的分离,岸英不都平平安安回到自己的身边来了吗!这次怎么会……这里写的是毛泽东回忆起岸英和自己的一次次分离及其原因,从中反映出了岸英的成长经历。

每想到这聚少离多的日子,作为父亲总有些心酸,但欣慰的是岸英从不以领袖的儿子自居,严格要求自己,而且前三次的分离都平平安安回到了父亲的身边。

这一次,儿子真的不能回来了吗?毛泽东感到震惊,简直不敢相信也不愿意相信这是真的,表现了毛泽东的无比悲痛。

2.青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。

“马革裹尸”出自《后汉书·马援传》,东汉名将马援曾说“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳。

”清代龚自珍将前人的意思推进了一层,因而有了《已亥杂诗之一》中的“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的名句。

“忠骨”指忠臣的遗骸,在这里指毛岸英烈士的遗体。

“何须”指为什么要,含有“用不着,不用”的意思。

“马革裹尸”就是用战马的皮把尸体包裹起来。

这句话的意思是革命者既然把整个身心都献给了祖国,至于死后是否要把尸体运回家乡安葬,那倒无需考虑,即使长眠于异国的土地上又有何妨。

这里既是对毛岸英烈士的高度评价,又表明了毛泽东对儿子遗体安葬问题的态度,即尊重朝鲜人民的意愿,将儿子葬于朝鲜,充分显示了他无产阶级革命家的博大胸襟。

3.主席黯然的目光转向窗外,右手指指写字台,示意秘书将电文稿放在上面。

毛泽东收到了两封意愿截然不同的电报,经过痛苦的抉择,主席决定尊重朝鲜人民的意愿。

当秘书将电报记录稿交由毛泽东签字时,他又迟疑了,“黯然的目光”,这是经历过悲痛后的自然神情,“转向窗外”、“指指写字台”、“示意”,这一连串的动作一方面表现他此时仍然沉浸在对爱子的无限思念中;另一方面表现毛泽东不愿让自己的悲痛“感染”身边的同志,故意支开了秘书。

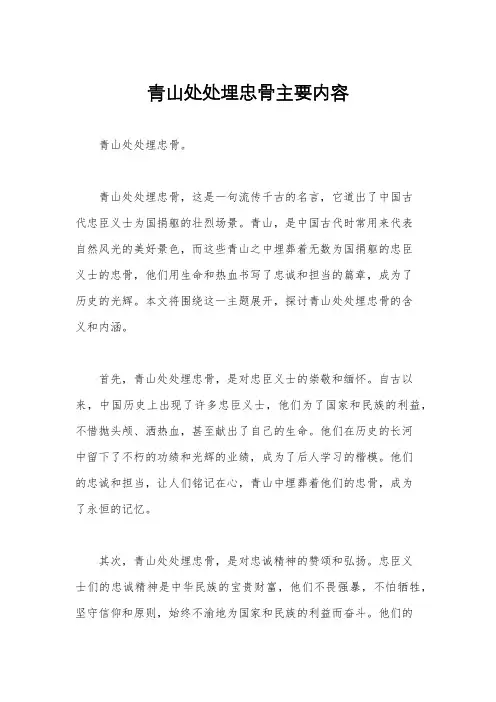

青山处处埋忠骨主要内容青山处处埋忠骨。

青山处处埋忠骨,这是一句流传千古的名言,它道出了中国古代忠臣义士为国捐躯的壮烈场景。

青山,是中国古代时常用来代表自然风光的美好景色,而这些青山之中埋葬着无数为国捐躯的忠臣义士的忠骨,他们用生命和热血书写了忠诚和担当的篇章,成为了历史的光辉。

本文将围绕这一主题展开,探讨青山处处埋忠骨的含义和内涵。

首先,青山处处埋忠骨,是对忠臣义士的崇敬和缅怀。

自古以来,中国历史上出现了许多忠臣义士,他们为了国家和民族的利益,不惜抛头颅、洒热血,甚至献出了自己的生命。

他们在历史的长河中留下了不朽的功绩和光辉的业绩,成为了后人学习的楷模。

他们的忠诚和担当,让人们铭记在心,青山中埋葬着他们的忠骨,成为了永恒的记忆。

其次,青山处处埋忠骨,是对忠诚精神的赞颂和弘扬。

忠臣义士们的忠诚精神是中华民族的宝贵财富,他们不畏强暴,不怕牺牲,坚守信仰和原则,始终不渝地为国家和民族的利益而奋斗。

他们的忠诚精神激励着后人,激励着整个民族,成为了中华民族精神的重要组成部分。

青山中埋葬着他们的忠骨,象征着忠诚精神的永恒和不朽。

再次,青山处处埋忠骨,是对历史的警示和教育。

青山中埋葬着的忠骨,是历史的见证者,他们的忠诚和担当是历史的镜鉴。

历史告诉我们,忠臣义士的忠诚精神和担当精神是永恒的,它们超越了时空,超越了个人,成为了中华民族的宝贵精神财富。

我们应当从历史中汲取教训,铭记历史,珍爱和平,珍爱生命,珍爱国家,珍爱民族,珍爱和谐。

最后,青山处处埋忠骨,是对未来的期许和祝福。

青山中埋葬着的忠骨,是对未来的一种祝福和期许。

我们希望未来的世界充满和平与安宁,我们希望未来的国家繁荣昌盛,我们更希望未来的人们能够珍爱和平,珍爱生命,珍爱国家,珍爱民族,珍爱和谐。

青山处处埋忠骨,是对未来的一种期许和祝福,也是对未来的一种激励和鼓舞。

总之,青山处处埋忠骨,是中华民族的宝贵精神财富,它蕴含着丰富的内涵和深刻的含义。

我们应当铭记历史,珍爱和平,珍爱生命,珍爱国家,珍爱民族,珍爱和谐,传承和弘扬忠诚和担当的精神,让青山中埋葬的忠骨永远发光发热,成为我们前进的动力和信仰。

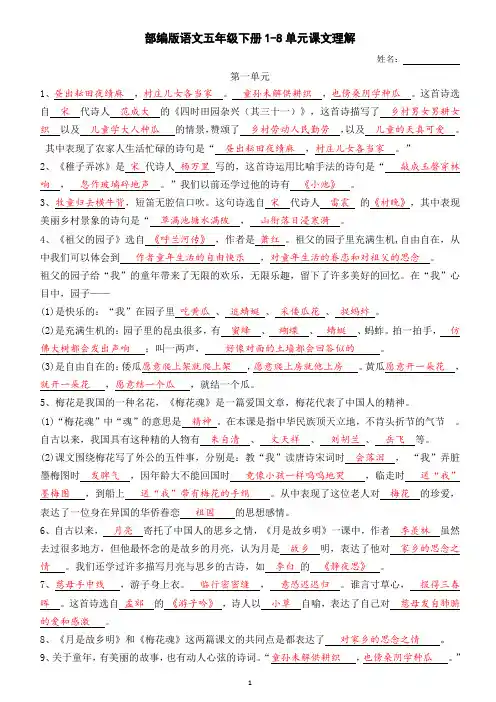

部编版语文五年级下册1-8单元课文理解姓名:第一单元1、昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

这首诗选自宋代诗人范成大的《四时田园杂兴(其三十一)》,这首诗描写了乡村男女男耕女织以及儿童学大人种瓜的情景,赞颂了乡村劳动人民勤劳,以及儿童的天真可爱。

其中表现了农家人生活忙碌的诗句是“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

”2、《稚子弄冰》是宋代诗人杨万里写的,这首诗运用比喻手法的诗句是“敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。

”我们以前还学过他的诗有《小池》。

3、牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

这句诗选自宋代诗人雷震的《村晚》,其中表现美丽乡村景象的诗句是“草满池塘水满陂,山衔落日浸寒漪。

4、《祖父的园子》选自《呼兰河传》,作者是萧红。

祖父的园子里充满生机,自由自在,从中我们可以体会到作者童年生活的自由快乐,对童年生活的眷恋和对祖父的思念。

祖父的园子给“我”的童年带来了无限的欢乐,无限乐趣,留下了许多美好的回忆。

在“我”心目中,园子——(1)是快乐的:“我”在园子里吃黄瓜、追蜻蜓、采倭瓜花、捉蚂蚱。

(2)是充满生机的:园子里的昆虫很多,有蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱。

拍一拍手,仿佛大树都会发出声响;叫一两声,好像对面的土墙都会回答似的。

(3)是自由自在的:倭瓜愿意爬上架就爬上架,愿意爬上房就他上房。

黄瓜愿意开一朵花,就开一朵花,愿意结一个瓜,就结一个瓜。

5、梅花是我国的一种名花,《梅花魂》是一篇爱国文章,梅花代表了中国人的精神。

(1)“梅花魂”中“魂”的意思是精神。

在本课是指中华民族顶天立地,不肯头折节的气节。

自古以来,我国具有这种精的人物有朱自清、文天祥、刘胡兰、岳飞等。

(2)课文围绕梅花写了外公的五件事,分别是:教“我”读唐诗宋词时会落泪,“我”弄脏墨梅图时发脾气,因年龄大不能回国时竟像小孩一样呜呜地哭,临走时送“我”墨梅图,到船上送“我”带有梅花的手绢。

从中表现了这位老人对梅花的珍爱,表达了一位身在异国的华侨眷恋祖国的思想感情。

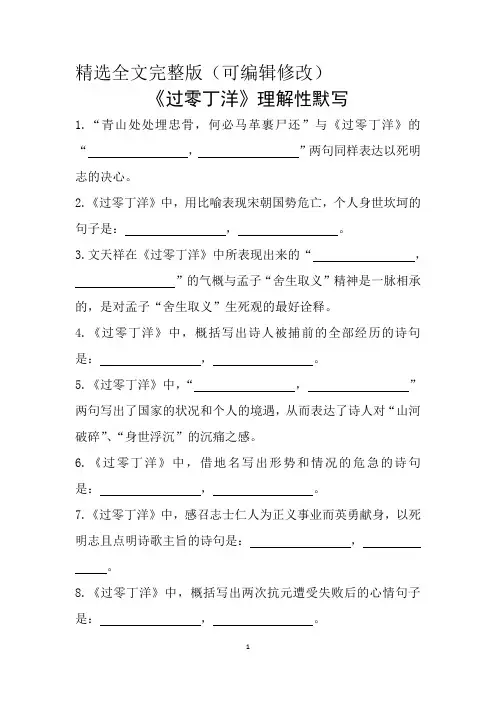

精选全文完整版(可编辑修改)

《过零丁洋》理解性默写

1.“青山处处埋忠骨,何必马革裹尸还”与《过零丁洋》的“,”两句同样表达以死明志的决心。

2.《过零丁洋》中,用比喻表现宋朝国势危亡,个人身世坎坷的句子是:,。

3.文天祥在《过零丁洋》中所表现出来的“,

”的气概与孟子“舍生取义”精神是一脉相承的,是对孟子“舍生取义”生死观的最好诠释。

4.《过零丁洋》中,概括写出诗人被捕前的全部经历的诗句是:,。

5.《过零丁洋》中,“,”两句写出了国家的状况和个人的境遇,从而表达了诗人对“山河破碎”、“身世浮沉”的沉痛之感。

6.《过零丁洋》中,借地名写出形势和情况的危急的诗句是:,。

7.《过零丁洋》中,感召志士仁人为正义事业而英勇献身,以死明志且点明诗歌主旨的诗句是:,。

8.《过零丁洋》中,概括写出两次抗元遭受失败后的心情句子是:,。

《过零丁洋》默写答案

1.人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

2.山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

3.人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

4.辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

5. 山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

6.惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

7.人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

8.惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人教部编版五年级语文下册10.《青山处处埋忠骨》课内外阅读训练(有答案)一、课文导学1. 教材背景《青山处处埋忠骨》是人教部编版五年级语文下册的一篇课文,主要讲述了……2. 学习目标•了解课文内容,理解其中蕴含的道理和情感;•培养学生的阅读能力,提高语文素养;•培养学生对历史和文学的兴趣。

二、课内阅读训练1. 理解文章阅读课文《青山处处埋忠骨》,回答以下问题: 1. 什么是青山处处埋忠骨?为什么青山处处埋忠骨? 2. 描述一下文章中的主人公孔乙己的形象。

3. 作者通过怎样的手法表达对孔乙己的敬意和怀念之情?2. 思考探究以《青山处处埋忠骨》为题,写一篇感想文章,谈谈你对文中孔乙己的看法,以及作者想要表达的主题。

三、课外阅读延伸1. 阅读延伸阅读其他与孔乙己故事相关的文学作品,比如《茶馆》、《风声》等,了解更多关于这一主题的作品。

2. 写作训练根据自己的理解,写一篇关于忠诚与坚持的文章,可以参考《青山处处埋忠骨》中的主题,也可以结合自己的生活经历。

四、答案解析1. 课文理解答案1.青山处处埋忠骨是指忠臣之死后被埋葬在青山之下。

青山处处埋忠骨是因为忠臣们为了国家、民族的利益牺牲了自己。

2.孔乙己是一个酒鬼,身无分文,生活苦难,但他却有一颗善良的心,对待人诚实守信。

3.作者通过讽刺、描绘和赞美等手法表达了对孔乙己的敬意和怀念之情。

2. 感想文章示范在文中,孔乙己是一个生活在边缘的人,他虽然饱受穷困和歧视,但却从未放弃他的善良和追求。

……五、总结通过对《青山处处埋忠骨》的课内外阅读训练,希望同学们能够理解和感悟其中所包含的人生哲理和情感,培养广阔的胸怀和深厚的人文情怀。

愿大家在阅读中不仅能够提升语文素养,更能够感受到文字背后的情感温度,领悟到生活的真谛。

以上是本次《青山处处埋忠骨》课内外阅读训练的内容,希望同学们能够认真对待,加深对这篇优秀文学作品的理解和体会。

《青山处处埋忠骨》说课稿一、说教材教材简析《青山处处埋忠骨》主要讲了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝的战争中光荣牺牲后,毛泽东惊悉这个噩耗后极度痛苦的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程,表现了毛泽东常人的情感,超人的胸怀。

全文以毛泽东的思想感情变化为线索,先写彭德怀从朝鲜发出来的有关毛岸英牺牲的电报内容和毛泽东收到电报后的巨大悲痛;再写彭司令要求送回岸英遗体,而金日成首相要求把岸英葬在朝鲜的意见分歧,面对这两种抉择,毛泽东的矛盾心理,最后作出了将爱子葬于朝鲜的艰难、痛楚的决定;之后写毛泽东强忍悲痛,在电报上写下了“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的批示。

文章截取最能表现人物精神境界的一个片段,通过细节描写反映出毛泽东的崇高境界,展示了他凡人的情怀和不同凡人的胸怀,读后让人肃然起敬。

教学目标语文课程应致力于学生语文素养的形成与发展。

根据教材编写意图,新课标教学要求,结合学生思维情感、认知发展的需要和教学实际,我们从知识与技能、过程与方法、情感态度价值观这三个维度进行考虑,确定了以下目标:1.知识与能力目标:⑴学习生字,能联系上下文理解“踌躇”等词语的意思。

⑵以学生自读、自悟为主,进一步强化学生有感情地朗读课文、默读、快速读、精读等能力,培养学生在阅读过程中的思维习惯。

⑶进一步学习描写人物的方法。

2.过程与方法目标:通过“读、说、写”这些简单的方法,让学生深刻理解毛泽东是平凡的,更是伟大的。

3.情感态度与价值观目标:了解一代伟人毛泽东作为普通人的情感世界,感受他无产阶级革命家旷达的心胸和无私的襟怀。

这样确定教学目标,使传授知识,发展能力和陶冶情操紧密结合,在同一教学过程中,互相渗透,共同完成。

由于本组教材以“走近毛泽东”为专题,走近毛泽东,让学生感受他伟人的风采和凡人的情怀,是本组教学的主要目标。

但是由于受到年龄和经历的限制,对学生来说比较困难,所以“体会毛泽东丧子后极度悲伤的心情和常人难有的宽广胸怀”既是本课教学的重点,也是教学的难点。

青山处处埋忠骨课文内容填空

以下是我根据您的要求,填写的课文内容,希望能够帮助到您:

青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。

这句话的意思是:英勇阵亡在外,青山连绵,哪里不是掩埋忠勇之士的好地方,何必一定要运回家乡安葬呢?

这句话既是对毛岸英牺牲后的胸襟和情怀的写照,也是对革命先烈英勇牺牲的高度赞扬和肯定。

它充分表达了革命先烈为民族独立和人民幸福而奋斗的崇高精神和爱国情怀,也激励着后人继承先烈遗志,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还一、引言中国自古以来就有”青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的名言,意为无论身处何地,忠骨安葬的地方都是人们永远的家园。

这句名言蕴含了对于忠诚和牺牲精神的赞美,也体现了中国人民对于英雄们的深深缅怀之情。

本文将从历史、文化、社会等多个角度对这句名言进行探讨,以期更好地理解其中的含义和深意。

二、历史背景青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还这句名言在中国历史上有着悠久的渊源。

中国古代历史上,战乱频仍,无数的英雄壮士为了国家和民族的利益,不惜舍生忘死,甘愿将自己的忠诚和献身精神融入到祖国的土地中。

无论是在古代的战国时期,还是在近代的抗日战争中,都有大量的英勇牺牲者牢牢守护着家园,以鲜血和生命捍卫着国家的尊严和民族的尊荣。

三、文化内涵1. 对忠诚的赞美青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还这句名言体现了对忠诚的高度赞美。

忠诚是中国传统文化中的重要美德,被誉为”忠”字的极致追求。

无论是对于国家、家庭还是友情,忠诚都被要求以奉献和牺牲精神来体现。

忠诚的人格魅力和崇高的价值观不仅仅体现在于言行,更融入到每一寸中国大地之中。

2. 忠骨于土青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还反映了中国人对墓地的独特情感。

在中国,传统的葬礼和墓地文化非常重要。

人们相信,将忠骨安葬在故土之中,可以让英雄们的精神和灵魂得到永恒的安宁。

青山作为中国传统墓地的代表,象征着沉静和恒久,寄托着人类对生命的敬意和追思之情。

3. 对英雄的纪念青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还这句名言表达了中国人民对英雄的深深缅怀之情。

在中国的历史长河中,有太多为国家和人民献身的英雄英魂。

无论是在战争年代还是和平时期,人们都将英雄们当做榜样和崇高的存在。

这些英雄的事迹和牺牲精神永远铭刻在人们的心中,成为了民族团结和凝聚力的象征。

四、现实意义青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还这句名言不仅仅是历史上的虚幻,更是与现实生活密切相关的。

随着时代的发展和社会的进步,人们对于忠诚和牺牲精神的追求不会减弱,而是更加强烈。

部编版五年级下册第10课《青山处处埋忠骨》讲解知识点教材分析:《青山处处埋忠骨》这篇课文是部编人教版五年级下册第四单元的一篇讲读课文。

全文以毛主席的思想感情变化为线索,先写彭德怀从朝鲜发来的有关毛岸英牺牲的电报内容和毛主席收到电报后的巨大悲痛;再写彭司令请示送回岸英遗体,而朝鲜方面要求把岸英葬在朝鲜的意见分歧,面对这两种抉择,毛主席的矛盾心理,最后作出了将爱子葬于朝鲜的艰难、痛楚的决定。

表现了毛主席常人的情感,超人的胸怀。

这篇课文以毛主席的思想感情变化为线索,先写彭德怀从朝鲜发来的有关毛岸英牺牲的电报内容和毛主席收到电报后的巨大悲痛;再写彭司令要求送回岸英遗体,而朝鲜方面要求把岸英葬在朝鲜的意见分歧,面对这两种抉择,毛主席的矛盾心理,最后做出了将爱子葬于朝鲜的艰难、痛楚的决定;之后写毛主席强忍悲痛,在电报上写下了“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的批示。

人物介绍:毛泽东,字润之,笔名子任。

湖南湘潭人。

中国革命家、战略家、理论家、诗人,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领袖,毛泽东思想的主要创立者。

从1949年到1976年,毛泽东是中华人民共和国的最高领导人。

毛岸英(1922一1950)湖南湘漳人,是毛泽东与杨开慧的长子。

1950年,抗美援朝战争爆发。

新婚不久的毛岸英主动请求入朝作战,担任中国人民志愿军司令部俄语翻译兼机要秘书。

1950年11月25日,在美军空袭中牺牲。

我会写:彭:彭泽彭郎彭薄彭涓彭月拟:模拟拟定摹拟虚拟拟人比拟谋:参谋筹谋合谋计谋密谋谋划瑞:祥瑞瑞雪瑞雪兆丰年瑞士损:损坏破损损失缺损损人利己锻:锻炼锻件锻工锻打锤锻炼:锻炼炼钢磨炼炼字真金不怕火炼眷:眷恋眷念眷顾亲眷家眷女眷赴:奔赴赴宴赴任赴死赴汤蹈火搞:搞鬼搞定搞清楚搞工作搞不懂殊:特殊殊荣悬殊殊途同归殊死搏斗尊:尊重令尊尊敬自尊尊师签:签字签名书签标签竹签牙签革:改革皮革变革革新革职革除形近字:泽(润泽)择(选择)拟(比拟)似(相似)瑞(祥瑞)面(端正)炼(锻炼)练(练习)搞(搞定)稿(草稿)殊(特殊)珠(珍珠)多音字:鲜:xiǎn鲜有xiān新鲜禁:jīn禁不住jìn禁止近义词:心爱——疼爱悲痛——悲伤眷恋——留恋特殊——特别黯然——沮丧情不自禁——不由自主反义词:心爱——痛恨分离——团聚紧锁——舒展悲痛——欢快繁忙——轻松情不自禁——无动于衷理解词语:【拟定】起草制定。

类文阅读-10青山处处埋忠骨儿子儿子是两年前在边防牺牲的。

每年到了那一天,老人都要办几样菜,对着云南方向摆下,洒下几杯鸭溪窖酒。

这是儿子生前最爱喝的,老人一直没有掉泪,这是典型的山民性格:坚毅、强悍。

每月都要收到来自云南边防的汇款贰拾元,两年了。

最初只有汇款,后来,有一次老人实在忍不住,让邻居给这个自称“解(xiè)为民”的同志写了一封信。

解为民看了信,直到老人家的难处是孤独,于是老人便月月都又收到一封信。

嘘寒问暖,也谈部队生活及自己的婚事,每封信的落款,都端端正正地写着:您的儿子。

老人满意了:这不是真正的父子关系吗?老人的心温暖了。

,这两个月来,汇款照样来,信中断了(汇款上的笔迹也很陌生)老人焦虑不安,他凭直觉感受到,一定发生了意外的事。

老人揣上积攒起来准备给“儿子”办彩礼的钱,登上了去云南的火车。

部队把他带到了一个松林环绕的地方,那里并排筑着两座烈士墓,一座是亲生儿子的,一座是“儿子”的。

——《现代文阅读100篇》1.在第3自然段的横线上依次填入关联词是()。

A.虽然然而但却B.于是虽然却但C.可是虽然但却D.可是如果但是就2.标题中的“儿子”是指()A.老人的亲生儿子。

B.自称“解为民”的同志。

C.老人的亲生儿子和“解为民”。

3.本文的主人公是,对主人公的刻画运用的方法是()。

A.正面描写B.侧面描写C.正面侧面相结合D.动作和心理描写4.你对文中的“儿子”是怎样评价的?[参考答案]1.C2.C3.“儿子”C4.儿子不仅是老人的亲生儿子,还是无数个解放军的代称,是人民的儿子,儿子对于人民的回报,以及人民对于儿子的喜爱都溢于言表。

一掬笑容何处寻1919年10月4日,毛泽东正领导湖南人民开展轰轰烈烈的驱张运动,韶山家里派人到长沙找毛泽东,给毛泽东送来一封紧急家书。

毛泽东看了几行后,眼里立即涌出了泪花。

家乡来送信的人,是毛泽东的一位堂兄。

他告诉毛泽东,“婶婶在昨天晚上就有出气没进气了,所以,叔叔要我来长沙,要你和泽覃立即赶回去,晚了恐怕见不到你母亲了。

青山处处埋忠骨讲解课文《青山处处埋忠骨》篇一青山处处埋忠骨,这简单的七个字,背后却蕴含着无尽的悲痛、崇高的敬意与深刻的民族大义。

当我们翻开那段沉甸甸的历史画卷,就仿佛置身于一个硝烟弥漫、战火纷飞的世界。

那些忠骨,他们是谁呢?他们是英勇无畏的战士,是把自己的生命置之度外的英雄。

也许他们是刚刚放下锄头的农民,也许是还在学堂里读书的青年学子,可是当侵略者的铁蹄践踏祖国大地的时候,他们毫不犹豫地拿起武器,冲向战场。

就像我的爷爷曾经给我讲过的一个故事,他说他小时候村里有个大叔,平时就是个老实巴交的庄稼汉,可当战争的号角吹响,他把家里的老小托付给邻居,就跟着部队走了。

走的时候,他的小儿子哭着拉着他的衣角,他只是摸了摸儿子的头说:“等爹把那些坏蛋都赶走了就回来。

”可是,他再也没有回来。

他的身躯就留在了远方的青山之中。

毛主席在面对自己儿子牺牲的时候,那句“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”,那是怎样的一种胸怀啊!这就像是平静湖面上投下的一颗巨石,震撼着每一个人的心灵。

我们普通人,要是自己的亲人遭遇这样的不幸,可能早就哭得昏天暗地,恨不得把亲人的遗体立刻带回来,守在身边。

但是毛主席没有,他把对儿子的思念和悲痛深埋在心底,因为他知道,他的儿子是为了国家、为了人民而牺牲的,他的儿子是英雄,英雄就应该长眠于青山之间,那是英雄的归宿。

在青山之中,那些忠骨就像一颗颗种子,他们虽然已经逝去,但他们的精神却生根发芽。

每一座青山,都是一座英雄的丰碑。

那些忠骨,他们默默地守护着这片土地,就像忠诚的卫士一样。

有时候我在想,他们会不会在青山的怀抱里,看着如今繁荣昌盛的祖国,露出欣慰的笑容呢?他们的牺牲换来了我们今天的幸福生活,可是我们中的有些人,却似乎忘记了他们的付出。

走在大街上,看到一些年轻人整天沉迷于玩乐,对历史不闻不问,我就特别生气。

难道这些英雄的血就白流了吗?青山处处埋忠骨,这是一种信仰,一种传承。

我们应该把这种信仰刻在心里,让那些英雄的故事永远流传下去。

关于青山处处埋忠骨的理解的作文一页半“哎呀,爸爸,你快来看呀!”我兴奋地喊着爸爸。

那是一个阳光明媚的周末,我和爸爸在书房里整理旧书。

一本有些泛黄的书引起了我的注意,我好奇地翻开,里面的一篇文章让我呆住了。

我急忙喊爸爸过来,爸爸走过来,看着我手中的书,微笑着问:“怎么啦,小鬼头?”“爸爸,你看这篇《青山处处埋忠骨》,这是什么意思呀?”我满脸疑惑地问。

爸爸坐在我旁边,轻轻地摸了摸我的头,说:“孩子,这说的是那些为了国家、为了人民而英勇牺牲的烈士们呀。

他们为了正义,为了我们能过上幸福的生活,不惜奉献出自己的生命。

”“那为什么说青山处处埋忠骨呢?”我继续追问。

爸爸耐心地解释道:“就像这书里说的,那些烈士们牺牲后,他们的精神就像这青山一样永远屹立不倒,无论他们的遗体埋在哪里,他们都是伟大的英雄。

”我似懂非懂地点点头,心里却涌起一股莫名的感动。

我仿佛看到了那些英勇的战士们在战场上奋勇杀敌的场景,他们的眼神是那么坚定,那么无畏。

“爸爸,这些烈士们好勇敢呀!”我由衷地感叹道。

“是啊,孩子,他们是最可爱的人。

他们用自己的生命换来了我们今天的和平与幸福。

我们可不能忘记他们呀!”爸爸的语气变得有些沉重。

我想起了学校里老师给我们讲过的那些英雄故事,董存瑞舍身炸碉堡,黄继光用胸膛堵住敌人的枪眼……他们不就是青山处处埋忠骨的真实写照吗?“爸爸,我明白了,我们要珍惜现在的生活,好好学习,长大后也要像那些烈士们一样,为国家做贡献!”我坚定地说。

爸爸欣慰地笑了:“好,我的孩子长大了。

”那一刻,我觉得自己好像长大了许多。

那篇《青山处处埋忠骨》就像一把钥匙,打开了我对英雄和奉献的理解之门。

我知道,在我们的生活中,有无数的英雄默默地守护着我们,他们的精神就像那青山一样,永远激励着我们前行。

我们难道不应该努力奋斗,让他们的付出变得更有价值吗?我想,这就是我对“青山处处埋忠骨”的理解,这也是我要永远铭记在心的信念。

常人的情感,伟人的情怀

孔老师:《青山处处埋忠骨》讲了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝的战争中光荣牺牲后,毛泽东听闻这个噩耗极度悲痛的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程。

从中你感受到了什么呢?

刘建成:自从得知儿子牺牲的噩耗,毛泽东整整一天没说一句话,只是一支一支地吸着烟。

桌子上的饭菜虽然热了几次,还是原封不动地放在那里。

从中我体会到了毛主席那常人的情怀,感受到了他失去爱子的悲痛。

张冠军:毛主席和他的儿子分多聚少,但以往的分离都能让他们团聚,现在儿子却永远地离开了他。

作为一个父亲,爱儿子是天经地义的事,儿子牺牲了,当然难过、悲伤的,这就是对毛泽东主席作为常人的感情描写。

马如珍:毛主席和平凡人一样,思念、疼爱自己的儿子,却不能把自己看得特殊。

在那么短的时间内,自己的想法就做了很大的改变。

还是觉得应该把儿子葬在朝鲜,这是多么宽广的胸襟呀!

孔老师:大家理解得非常好!在夜深人静的时候,一位父亲在哭泣,为自己失去心爱的长子而哭泣,这是常人的情感。

但是毛主席坚持把儿子和其他人一样葬在朝鲜,有表现出了伟人的情怀。

这也正是毛主席不同凡人的风采。