莒县历史

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:7

试析莒人对鸟图腾的崇拜陵阳河遗址出土鸟形双,为莒人是最早崇拜鸟的氏族提供物证,本人从古代传说、文献记载和出土实物相互印证作以探讨,不妥之处,敬请指正。

“龙的传人”一词的提出,应是中华民族大融合、大统一的象征。

其实,早在古代部落时期,各部落都有自己的崇拜物。

古代神话中记载,著名的部落首领几乎都是某种动物的化身,或本来就是某种动物,而且多是凶猛、威武的形象。

如龙、凤、虎、熊等等,其都有超人的魅力。

相传我国古代北方有三大著名部落,或谓部落方国,一个是兴起北方的黄帝,再是兴起于西方姜水之滨的炎帝,最后就是兴起于东方的东夷。

炎帝号神农氏,黄帝号轩辕氏,东夷的始祖则是蚩尤和少昊氏。

炎帝部落有个英雄叫共工,黄帝部落的首领是轩辕,而蚩尤、少师范则是东夷部落的代表。

当时东夷势力非常强大,曾发展到九部:畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷、莒夷、徐夷等。

传说中的少昊“以鸟名官”设“九扈为九农正”,教民农事;设“五雉为五工正,利器用,正度量;”设“五鸠”以治理民众。

少昊时代已发现春分、秋分、夏至、冬至等农村季节变化的规律。

反映了少昊时代农业、手工业已相当发达,它已进入原始社会之末期,少昊时代正好与大汶口文化中晚期相当,时间约在5000年左右。

少昊,是一个崇尚凤鸟的氏族,这个氏族就发祥在沂蒙山脉的东南侧,今青岛、潍坊、日照、临沂、连云港等市之间。

其不断向南、北、西方向发展,活动范围逐步扩大,后来仅在山东一带就建立了近百个小方国。

直至春秋战国时期邦国林立。

蚩尤是东夷部落早期的英雄代表。

远古时代东夷人与炎帝、黄帝多次交战,其中第一次是共工与蚩尤的战争。

当蚩尤自东而西开拓疆域时,侵害了炎帝部落,共工在姜水上游,便“振滔洪水”阻止蚩尤西进,因此导致一次大战。

《逸周书·尝夷解》云:“蚩尤乃逐帝,战于涿鹿之阿,九隅无遗。

”炎帝地盘几乎全部丧失,蚩尤大胜。

这才导致了共工与北方的黄帝部落结成联盟共抗蚩尤。

第三次大战是黄帝、炎帝与蚩尤对垒大战于涿鹿。

莒县古城简介

莒县位于山东省中部,是一座美丽的古城,流传着悠久的历史文化。

历史上,莒县是一个重要的地方,曾是各种文明的发源地,史学家称这里为“莒古汉文化之原”。

莒县古城始建于公元前416年,历史悠久,有着深厚的文化底蕴。

莒县古城可以说是一座历史名城,是世界文化遗产之一。

莒县古城的历史构筑了一个独特而古老的文化,承载着众多人民的希望和理想。

莒县古城被称为一座“自然宝库”,其地理位置也很独特,南面

濒临汶上湖、芦芽湖,东邻齐河,西自山东省境,北抵潍坊市。

古城建筑紧密组合在一起,围墙高峻,梁门古朴,建筑饱满,大多数古建筑现今尚在,为保护它们,中央和当地政府认真落实古建筑保护措施。

莒县古城有着丰富的文化遗产,这里有若干位知名的历史文化名人,如《史记》的作者司马迁,《红楼梦》的作者曹雪芹,以及抗日

英雄王叔文等。

同时,这里也有许多古建筑、古景观,比如莒县古城石城之称的紫砂墙、古村落石墓、碑林、墙壁上的石雕等,形成了凝重而古朴的历史风景。

到莒县古城,可以亲身感受数千年的历史文化,体验莒县在历史演变中所拥有的独特文化底蕴和独特的文化气息,这是一个不可多得的机会,也是对古代文明的一种赞美。

伴随着中国历史和文化的演变,莒县古城也不断发展壮大。

如今,莒县古城已成为中国和世界历史遗产之一,也是游客心中永久的宝藏,是现代人从古老文明中汲取力量的桥梁。

在今天,莒县古城仍保持着它的祥和宁静,聆听莒县古城的历史,感受它的沧桑,领略它的神秘,为探寻古老文明的精神实践,让自己更加理解古代文明,并继承其文化遗产,相信能给每位游客带来意想不到的感悟和惊喜。

莒国古城故事简介

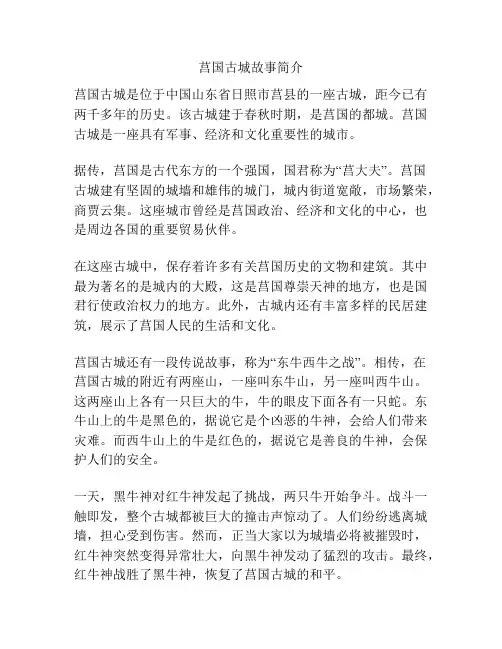

莒国古城是位于中国山东省日照市莒县的一座古城,距今已有两千多年的历史。

该古城建于春秋时期,是莒国的都城。

莒国古城是一座具有军事、经济和文化重要性的城市。

据传,莒国是古代东方的一个强国,国君称为“莒大夫”。

莒国古城建有坚固的城墙和雄伟的城门,城内街道宽敞,市场繁荣,商贾云集。

这座城市曾经是莒国政治、经济和文化的中心,也是周边各国的重要贸易伙伴。

在这座古城中,保存着许多有关莒国历史的文物和建筑。

其中最为著名的是城内的大殿,这是莒国尊崇天神的地方,也是国君行使政治权力的地方。

此外,古城内还有丰富多样的民居建筑,展示了莒国人民的生活和文化。

莒国古城还有一段传说故事,称为“东牛西牛之战”。

相传,在莒国古城的附近有两座山,一座叫东牛山,另一座叫西牛山。

这两座山上各有一只巨大的牛,牛的眼皮下面各有一只蛇。

东牛山上的牛是黑色的,据说它是个凶恶的牛神,会给人们带来灾难。

而西牛山上的牛是红色的,据说它是善良的牛神,会保护人们的安全。

一天,黑牛神对红牛神发起了挑战,两只牛开始争斗。

战斗一触即发,整个古城都被巨大的撞击声惊动了。

人们纷纷逃离城墙,担心受到伤害。

然而,正当大家以为城墙必将被摧毁时,红牛神突然变得异常壮大,向黑牛神发动了猛烈的攻击。

最终,红牛神战胜了黑牛神,恢复了莒国古城的和平。

这个传说被后世流传,并成为莒国古城历史中的一个重要故事。

如今,莒国古城已成为中国重要的旅游景点之一,吸引着众多游客前来观光和探索这段文化遗产。

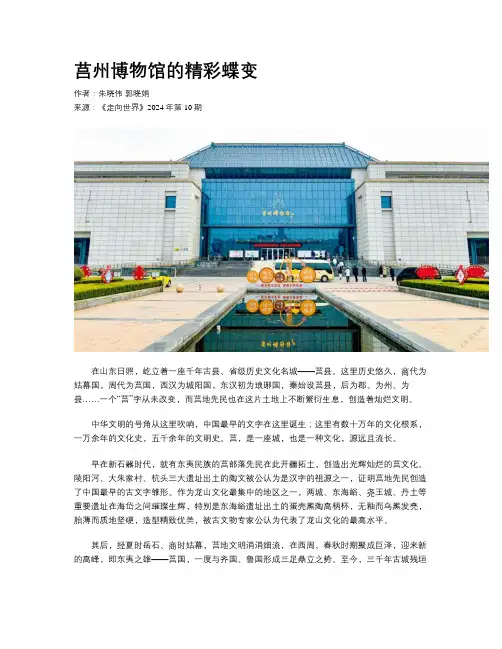

莒州博物馆的精彩蝶变作者:朱晓伟郭晓娟来源:《走向世界》2024年第10期在山东日照,屹立着一座千年古县、省级历史文化名城——莒县。

这里历史悠久,商代为姑幕国,周代为莒国,西汉为城阳国,东汉初为琅琊国,秦始设莒县,后为郡、为州、为县……一个“莒”字从未改变,而莒地先民也在这片土地上不断繁衍生息,创造着灿烂文明。

中华文明的号角从这里吹响,中国最早的文字在这里诞生;这里有数十万年的文化根系,一万余年的文化史,五千余年的文明史。

莒,是一座城,也是一种文化,源远且流长。

早在新石器时代,就有东夷民族的莒部落先民在此开疆拓土,创造出光辉灿烂的莒文化。

陵阳河、大朱家村、杭头三大遗址出土的陶文被公认为是汉字的祖源之一,证明莒地先民创造了中国最早的古文字雏形。

作为龙山文化最集中的地区之一,两城、东海峪、尧王城、丹土等重要遗址在海岱之间璀璨生辉,特别是东海峪遗址出土的蛋壳黑陶高柄杯,无釉而乌黑发亮,胎薄而质地坚硬,造型精致优美,被古文物专家公认为代表了龙山文化的最高水平。

其后,经夏时岳石、商时姑幕,莒地文明涓涓细流,在西周、春秋时期聚成巨泽,迎来新的高峰,即东夷之雄——莒国,一度与齐国、鲁国形成三足鼎立之势。

至今,三千年古城残垣高耸,毋忘在莒的故事传诵不绝。

之后,不管是为州、为郡或为县,莒地始终是鲁东南重要的政治、经济、文化中心之一。

莒文化经过磨砺积淀而辉煌一时,许多学者将它与齐文化、鲁文化并称为山东三大文化。

如今,莒文化历经岁月洗礼而生生不息,吸引着无数人前來探寻古老的莒地到底承载了多少故事。

读懂一座城,需要先了解它的历史,而一座城的历史就藏在这座城的博物馆里。

莒州博物馆便是莒地几千年文明的见证者。

从1951年文物工作归属莒县文化馆管辖,到1976年莒县文物管理所建立,再到1983年改名为莒县博物馆;从只能借用浮来山定林寺大雄宝殿展览文物,到拥有20平方米的展厅,再扩大到200多平方米的展览场所,鉴古铸今,回顾莒州博物馆的过往,我们不难发现其一直在探索中不断成长。

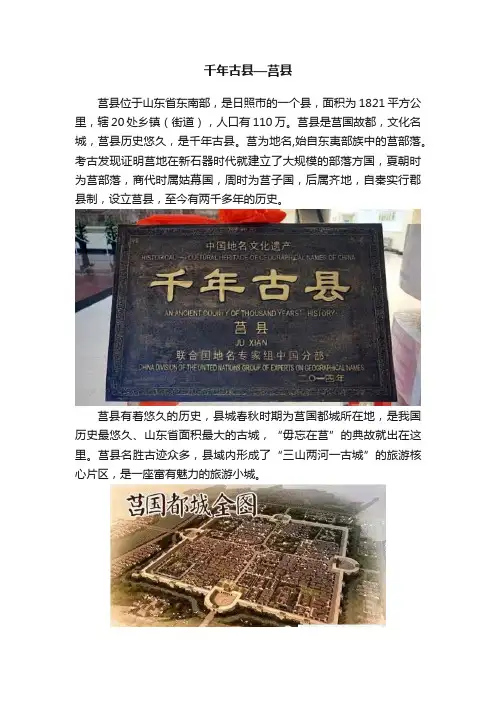

千年古县—莒县

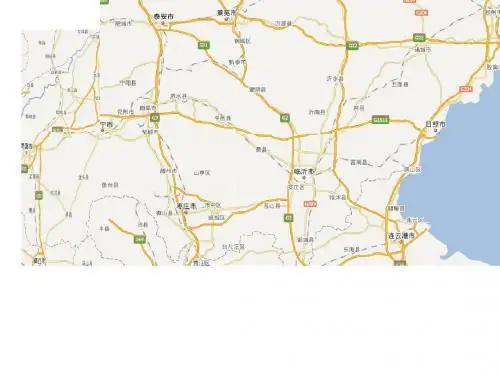

莒县位于山东省东南部,是日照市的一个县,面积为1821平方公里,辖20处乡镇(街道),人口有110万。

莒县是莒国故都,文化名城,莒县历史悠久,是千年古县。

莒为地名,始自东夷部族中的莒部落。

考古发现证明莒地在新石器时代就建立了大规模的部落方国,夏朝时为莒部落,商代时属姑幕国,周时为莒子国,后属齐地,自秦实行郡县制,设立莒县,至今有两千多年的历史。

莒县有着悠久的历史,县城春秋时期为莒国都城所在地,是我国历史最悠久、山东省面积最大的古城,“毋忘在莒”的典故就出在这里。

莒县名胜古迹众多,县域内形成了“三山两河一古城”的旅游核心片区,是一座富有魅力的旅游小城。

浮来山是国家4A级景区、省级风景名胜区及省级地质公园,2005年名列“山东省十大魅力景点”之首,景区内定林寺为刘勰故居,寺内有树龄近4000年的银杏树,被誉为“天下银杏第一树”。

千年银杏

莒州博物馆是国家二级博物馆,位于莒县县城东部新区,馆藏文物12000余件,一二三级文物200余件,该馆分为“莒国文物基本陈列”、“莒县流散文物珍品专题展览”两大系列。

莒州博物馆占地面积29亩,总建筑面积15000平方米,是展示莒地历史文化及其发展现状的综合性博物馆,与青州、滕州博物馆并称为山东省三大县级博物馆。

莒州博物馆

莒县是国家级优质中药材生产基地,被誉为“中药材之乡”。

莒县经济发展稳定。

2016年,莒县全县实现国民生产总值329.74亿元,同比增长8.6%;一、二、三产业比例位13.8:42.4:43.8,结构较合理;地方财政收入实现14.37亿元,同比增长18.12%,增速居全省第15位。

日照绿茶之浮来青。

莒国传奇,那些不为人知的莒国往事那些不为人知的莒国往事,“莒”这个字,相信很多人不太了解也不会读,它的准确读音是“ju”。

莒国是春秋战国时期,山东境内与齐国,鲁国等国并存的一个国家,虽然没有产生像齐鲁那样辉煌的人文历史,但也不乏历史传奇的典故与人物。

莒国旧地现在是山东日照市的一个经济欠发达的农业大县,叫做莒县。

莒在大陆不为人们了解,但是在台湾却为民众所熟知,甚至可以说是深入民心,想知道其中的原因吗?且听我一一道来。

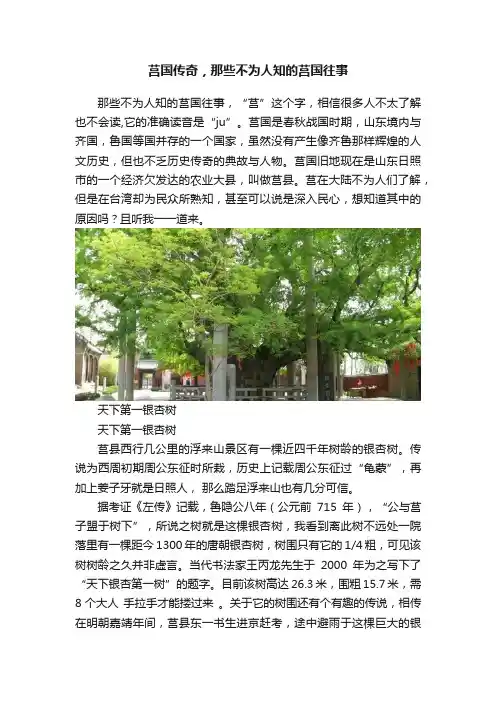

天下第一银杏树天下第一银杏树莒县西行几公里的浮来山景区有一棵近四千年树龄的银杏树。

传说为西周初期周公东征时所栽,历史上记载周公东征过“龟蒙”,再加上姜子牙就是日照人,那么踏足浮来山也有几分可信。

据考证《左传》记载,鲁隐公八年(公元前715年),“公与莒子盟于树下”,所说之树就是这棵银杏树,我看到离此树不远处一院落里有一棵距今1300年的唐朝银杏树,树围只有它的1/4粗,可见该树树龄之久并非虚言。

当代书法家王丙龙先生于2000年为之写下了“天下银杏第一树”的题字。

目前该树高达26.3米,围粗15.7米,需8个大人手拉手才能搂过来。

关于它的树围还有个有趣的传说,相传在明朝嘉靖年间,莒县东一书生进京赶考,途中避雨于这棵巨大的银杏树下,一时兴致,决定量一量该树到底有多粗。

他搂了七搂,还没有到起点,当他准备搂第八搂时却发现那站了位前来避雨的少妇。

那时男女授受不亲,又不好意思开口讲话,书生又不想放弃自己的测量,就用手把剩余的拃量,拃了八拃,最后把少妇的体宽也算作一个长度,加起来得出“七搂八扎一媳妇”的树粗,这个故事几百年来在莒县世世代代广为流传。

莒州博物馆齐国在莒国的两次政治避难春秋时期,齐国内乱,齐国王昏庸无道,意图除掉自己同父异母的两个弟弟,一个是公子纠,另一个就是公子小白,前者得到消息后在管仲辅佐之下逃到了鲁国,后者则与老师鲍叔牙逃亡到了莒国,各自在外成立了临时的流亡政府。

后来齐国王被一个叫无知的杀掉,公子纠与公子小白相约,谁先回到齐国国都临淄谁就继位齐国国王。

莒国古城故事简介摘要:一、引言二、莒国古城的历史背景三、莒国古城的景点介绍四、莒国古城的文化活动五、莒国古城的旅游攻略六、结语正文:一、引言莒国古城,位于我国山东省日照市莒县,是一座历史悠久、文化底蕴深厚的古城。

这里不仅保留了丰富的文化遗产,还成为了集旅游、休闲、文化体验于一体的综合性旅游胜地。

本文将为您详细介绍莒国古城的历史背景、景点、文化活动以及旅游攻略,帮助您更好地了解和游览这座美丽的古城。

二、莒国古城的历史背景莒国古城始建于春秋时期,距今已有2500多年的历史。

古时候的莒国,作为一处重要的政治、经济、文化中心,吸引了众多文人墨客、英雄豪杰。

在这里,您可以感受莒国古城昔日的辉煌和繁荣。

三、莒国古城的景点介绍1.城墙:莒国古城墙采用青石和红砂岩砌筑,城墙高大雄伟,极具防御功能。

2.城门:古城有四座城门,分别为东门、西门、南门、北门,每座城门都设有瓮城,增强了古城的防御能力。

3.街道:古城内街道宽敞,古色古香,两旁林立着各种特色商铺。

4.莒国历史文化博物馆:馆内陈列着大量的出土文物,展示了莒国古城的历史变迁和文化底蕴。

5.莒国庙:又称莒国神社,是古代莒国人民祭祀国君和王室的地方。

6.文庙:又称孔庙,始建于唐代,是莒国古城的重要文化景点。

四、莒国古城的文化活动在莒国古城,您可以欣赏到丰富的文化活动,如古装表演、民间艺术表演、非物质文化遗产展示等。

这些活动不仅能让您感受到古城的魅力,还能让您深入了解莒国的历史文化。

五、莒国古城的旅游攻略1.交通:乘坐火车或长途汽车抵达莒县,再乘坐公交车或出租车前往古城。

2.住宿:古城附近有众多酒店和民宿,可满足不同游客的需求。

3.餐饮:古城内有各种特色餐饮,既有地方美食,也有各类小吃。

4.门票:莒国古城免费开放,部分景点需购票参观。

5.游览路线:建议从东门进入,依次游览城墙、历史文化博物馆、莒国庙、文庙等景点。

六、结语莒国古城,一座充满魅力的历史文化名城。

在这里,您可以领略到悠久的历史底蕴、丰富的文化内涵和美丽的自然风光。

一、实践背景莒县古城位于山东省日照市莒县,是一座具有悠久历史和丰富文化底蕴的古城。

莒县古城始建于春秋时期,历经战国、秦、汉、唐、宋、元、明、清等朝代的变迁,至今已有2500多年的历史。

莒县古城是莒国故城,莒国是春秋时期的一个诸侯国,莒县古城见证了莒国的发展历程。

近年来,莒县古城遗址的挖掘和古城的修复工作取得了显著成果,为莒县的历史文化传承和发展注入了新的活力。

为了深入了解莒县古城的历史文化,我们组织了一次社会实践考察活动。

二、实践内容1. 莒县古城遗址考察我们首先参观了莒县古城遗址。

莒县古城遗址位于莒县县城东南部,占地面积约3平方公里。

在参观过程中,我们了解到莒县古城遗址的挖掘工作始于20世纪80年代,经过多年的考古发掘,共发现城址、宫殿、墓葬、作坊等遗迹。

莒县古城遗址的发掘成果丰富,其中最著名的是莒国国王的墓葬群。

这些墓葬群规模宏大,结构复杂,展示了莒国时期的丧葬文化。

此外,我们还参观了莒国宫殿遗址,了解了莒国时期的宫殿建筑风格和功能。

2. 莒县古城修复工程考察莒县古城修复工程是一项重要的文化遗产保护工程。

在参观过程中,我们了解到莒县古城修复工程始于2010年,旨在恢复莒县古城的历史风貌,使其成为一处集旅游、文化、休闲于一体的综合性景区。

在修复工程中,我们看到了许多令人叹为观止的成果。

如莒国古城墙、莒国宫殿、莒国墓葬等,都得到了有效的保护和修复。

此外,我们还参观了莒县古城的夜景,感受到了莒县古城的韵味。

3. 莒县古城历史文化讲座为了更深入地了解莒县古城的历史文化,我们参加了莒县古城历史文化讲座。

讲座邀请了莒县历史文化研究专家,为我们详细讲解了莒县古城的历史背景、文化内涵以及考古发掘成果。

通过讲座,我们了解到莒县古城在春秋时期的重要地位,以及莒国在政治、经济、文化等方面的发展。

同时,我们还了解到莒县古城在历史长河中的兴衰变迁,以及莒县古城在当今社会的重要意义。

三、实践体会1. 增强了历史文化意识通过参加莒县古城社会实践,我们深刻认识到历史文化的重要性。

山东历史文化名镇莒县浮来山镇

莒县浮来山镇位于莒县县城西郊,是“莒文化”的发祥地,莒、鲁国君曾盟于浮来。

1929年夏中共莒县第一个党支部就在浮来山上诞生。

浮来山是省级地质遗迹自然保护区,是山东省第四个地质公园。

浮来山区内有树龄近四千年的天下第一银杏树、千年古刹定林寺、世界之最——具有八千年树龄的檀根王、道教圣地千年古观朝阳观等。

定林寺是山东省现存最古老的寺院之一,是省级重点文物保护单位,始建于晋代,兴起于南北朝时期,为刘勰故居所在地。

寺内三教堂供奉儒、释、道三教。

寺中的“校经楼”为当年刘勰校经之处。

刘勰是南北朝时期文学理论家,写出我国第一部文学评论专著《文心雕龙》。

莒县高考知识点大全莒县位于中国山东省的东南部,是一个历史文化名城。

对于莒县即将参加高考的学生来说,熟悉莒县的地理、历史、文化、经济等方面的知识点是非常重要的。

本文将为大家提供莒县高考知识点的全面总结,希望能帮助大家更好地备战高考。

一、地理知识点1. 地理位置和边界:莒县位于山东省东南部,北临菏泽市东明县,东临江苏省洪泽湖,南接江苏省广陵区,西南与沂南县相连,西与曹县相邻。

2. 土地资源:莒县土地资源丰富,以耕地为主,同时分布有山地、丘陵和湖泊。

其中耕地主要用于农作物种植,山地和丘陵适宜发展林业,湖泊则为休闲旅游提供了良好的条件。

3. 自然地理:莒县地势较为平坦,属于中国的平原地区。

主要水系有运河和一些小溪流。

气候属于温带季风气候,四季分明,冬季较冷,夏季较热。

二、历史知识点1. 历史沿革:莒县拥有悠久的历史,可以追溯至公元前5世纪的春秋时代。

曾经是著名的古代国家齐国的一部分,后来成为孟子的故乡。

在历史上,莒县是政治、军事和文化交流的中心,为周边地区的发展做出了重要贡献。

2. 文化遗产:莒县拥有丰富的文化遗产,如古城墙、古建筑群、古塔等。

其中,莒县城墙是中国保存最完整的古代城墙之一,有着重要的历史价值和文化意义。

3. 名人故居:莒县是伟大的思想家孟子的故乡,他的故居至今保存完好,成为重要的历史遗迹。

此外,莒县还有其他许多历史名人的故居,如文学家杨骥的故居等。

三、文化知识点1. 传统节日:莒县的传统节日丰富多样,如春节、清明节、端午节、中秋节等。

在这些节日里,人们会举行各种庆祝活动和民俗表演,增进邻里亲情,传承中华民族的优秀文化。

2. 传统手工艺:莒县有着悠久的手工艺传统,如剪纸、年画、陶瓷等。

这些传统手工艺代表了莒县人民的智慧和勤劳精神,也是宝贵的非物质文化遗产。

3. 风土人情:莒县人民以勤劳、善良和热情好客著称。

在莒县,你可以品尝到地道的山东美食,领略到浓厚的地方特色和民风民俗。

四、经济知识点1. 农业:莒县农业以粮食种植为主,主要作物包括小麦、玉米、大豆等。

莒 县地名语词文化内涵一、“莒县”语源简析“莒县”一词属于汉语政区地名,其标准读音为“JǔX iàn”。

它所指代的县级行政区域(地理实体),位于山东省东南部。

地处北纬35°19′~36°02′;东经118°35′~119°07′。

东邻日照市东港区,西接沂水县,南连莒南县、沂南县,北靠诸城市、五莲县。

面积1952.4平方公里。

县人民政府驻地在县城浮来中路9号,在省会济南东南方向330公里处。

为日照市辖县。

莒为地名始自原始社会的莒部落。

《说文解字》载:“齐谓芋为莒”。

因莒地盛产莒(芋),莒人食莒(芋),故以“莒”为部落名。

1935年编纂的《重修莒志》卷首扉页中的(此处引号内一字见原稿)“?”与大篆中的(此处一字见原稿)?(莒),皆为芋头的象形。

莒之地名,以甲骨文、金文征之,其演变顺序为:举(此处一字见原稿)?(商)——虘(西周)——(此处一字见原稿)?(春秋)——(此处一字见原稿)?(战国)——筥(汉)——莒(今)。

二、莒县政区沿革简况莒县历史悠久,早在5000年前,莒氏部落先民即在此繁衍生息。

商代为姑幕国,公元前十一世纪,西周王朝建立,周武王封少昊之后兹舆期于莒,初都介根后迁莒。

莒为东夷土著国存在约700年,公元前431年为楚所灭。

公元前221年(秦始皇二十六年),设瑯琊郡,莒为县。

公元前178年(汉文帝二年)初置城阳国,立朱虚侯刘章为城阳王,都莒。

三国时期,莒为魏地,设城阳郡,莒为县。

晋先属城阳郡,后属东莞郡,郡治莒县。

南北朝先后属东莞郡、义塘郡,郡治莒县。

隋代,莒为州,始设刺史,属瑯琊郡。

唐代属密州。

金元属莒州,治莒县,明、清两代均为州,清雍正七年,改莒州为直隶州。

辛亥革命后于1913年改莒州为莒县,先后属岱南道、济宁道、瑯玡道。

裁道之后,直属山东省政府。

抗战时期(1938—1945)变动频繁,莒县先后划分为莒中、莒南、莒北、莒临边、莒沂边等县,1945年10月将莒中县恢复为莒县,属滨海专区,1950年属沂水专区,1953年属临沂专区,1993年划归日照市。

莒县简介莒县位于山东东南部,属新亚欧大陆桥头堡日照市,面积1952.4平方公里,人口108万。

莒县是块古老的土地,有着悠久的历史。

早在中生代第四纪中期,莒地就是植物茂盛.晡乳动物蕃生.古人类繁衍的地方。

到新石器时代,莒地已形成了以陵阳河大汶口文化遗志为中心的古代文化亚区。

商代为古幕国,春秋时期为莒国,汉代为城阳国,莒故城为莒地区历代政治,经济,文化中心,是山东省重点文物保护单位和历史文化名城。

悠久的历史,孕育了灿烂的莒文化。

陵阳河遗址出土的陶制大口尊上的“图象文字”证明,早在7000年前,莒地区先民就创造了中国最早的古文字雏形。

莒地故城堡遗址达十几处之多,古遗址.古墓群已发现1291处;莒州地上地下文物丰富,县博物馆馆藏文物达12000余件,其中国家级文物200余件。

莒文化经过历代莒人的发展和沉淀成为独具特色的史前文化,被公认为是和齐文化鲁文化并称的山东三大文化。

莒县地处暖湿带,四季分明,寒暑适中,物产丰饶。

盛产小麦. 水稻. 玉米. 豆类薯类,以及花生. 桑蚕. 茶叶. 西瓜等,苹果. 银杏. 板栗. 桃. 柿. 杏等干鲜果亦十分丰富,是全国粮食. 油料. 果品. 蔬菜. 生猪. 肉食兔等重要生产基地。

莒县矿产资源丰富,现已初步探明的矿产达38种,铁. 铜等金属和石灰石. 大理石. 页岩粘土等非金属资源尤为丰富。

莒县有沭河等大小河流26条,有青峰岭等大中小型水库226座,水资源充足。

莒县南靠兖石铁路,北近胶济铁路,东临日照港。

206国道和016国道交汇莒城,交通十分便利。

改革开放以来,莒县经济和社会各项事业得到长足发展,财政收入持续增长,连续10年保持财政收支平衡。

基础设施建设有了根本性的改善。

全县村村通公路,县道路全部实现了硬化;电信全部实现了交换程控化和传输数字化,国际互联网业已经开通;电力供水设施日臻完善配套,供电网络科学合理,可靠性强,现有35KV变电站15座,年供电量达3.866亿千瓦时,足以保证全县工农业生产和人民生活需要;县城供水系统已成网络,已建成现代化水厂五座,日供水可达10万顿,工业生产和居民生活用水有充分保障。

古莒文化源远流长——关于莒县历史文化发展情况莒县地处鲁东南,隶属于沿海开放城市---日照市,辖21处乡镇,1260个行政村,对空面积1952.4平方公里,110万人口,是山东省社会文化先进县、山东省历史文化名城、山东省民间书画艺术之乡。

一、历经数千年发展和沉淀的莒文化,成为独具特色的史前文化,被公认为是和齐文化、鲁文化并称的山东三大古文化。

莒国故城,古老文明,文化源远流长。

莒县作为山东省历史文化名城,建都设邑历史悠久,夏设城邑、商建姑幕国、周为莒国,两汉时期为城阳国都治,后为州为县,具有史不绝书的辉煌。

这里的文化根系可追溯到几万年至几十万前的旧石器时代,一万年前初现人类早期文明,五千年前的大汶口文化时期已闪耀着极其辉煌的光彩,这一时期莒地先民们创造了多种形象的陶文,特别是陵阳河遗址出土的陶文将中华民族文明史上推了近千年,被认为是中国最早的文字,是现代汉字的祖型。

莒地人民在长期的生产、生活中,在同自然界斗争的过程中,创造了辉煌灿烂的历史文化——莒文化。

文化意义上的莒地,是指沂河、沭河、潍河上游以东的鲁东南近海沿海地区,包括今天的莒县、沂水、沂南、莒南、临沭、东港、五莲、诸城、胶南以及江苏的赣榆等县市,春秋时期上述各地全部或部分属莒国版图。

莒自秦朝始为县制,是中国历史上最古老的县份之一,之后或为郡、或为州、或为县,始终是鲁东南沿海一带政治、经济、文化中心。

我国考古、史学界人士认为,山东文化,应为齐、鲁、莒文化。

莒文化即莒地的历史文化,是莒地先民所创造的物质财富和精神财富的总和。

莒文化由莒地而得名,因为莒地建都立国而形成一种区域历史文明。

其地域辽阔,主要分布在沂沭流域,旁可兼及潍水与汶水流域,西部大体的界划应该是南起费县,北过平邑、蒙阴、沂源而至临朐、安丘、昌邑南境,东边则是以海岸线为界,其南起江苏连云港、赣榆,经山东日照、胶南、胶县而至平度西部与昌邑南部。

其南边的界线,大体应是东起连云港,西经东海、郯城、苍山而至费县的。

莒地在山东最先显现出文明起源的曙光。

一方面,距今约40万年左右的“沂源猿人”化石的发现,使人们认识到山东地区也是人类起源的发祥地之一。

而地处沂沭流域的莒地,发现的几十处旧石器、细石器文化遗存,为山东从旧石器时代到新石器时代的过渡填补了缺环。

另一方面,文字是人类文明伊始的标志,而莒地是中国汉字的发源地,这已经大量考古文物所证。

自上世纪六十年代以来,在陵阳河遗址等古莒地大汶口文化中晚期遗址中发现了陶尊文字17枚、刻画图像3枚。

这一重要发现在我国田野考古史上有划时代的意义。

尤可称道的是,在千里之外的皖西北,即安徽蒙城等地亦有陶文发现,而时代早、出土集中者唯有莒文化当之。

经过几十年的研究探索,国内学界意见渐趋一致,认为莒地出土的陶文是汉字的雏形,是迄今为止在中国发现的最早的文字,比甲骨文尚早1500余年,也就是说,莒地陶文的发现,将人类有文字可考的历史上推了1500余年。

二、莒文化是齐鲁文化的先声和前导,是中华多元文化体系中深具特色的重要地域文化之一。

古莒文明在当时的齐鲁大地居于领先位置。

考古发现证明,处于黄河下游的山东地区,在莒文化区域中出土的细石器,是唯一的。

这个发现进一步确立了古莒文明在齐鲁大地中的地位。

一是莒地先民最早发明了酿酒工艺。

莒地大汶口墓葬中发现的酒器多达663件,从文明孕育的普遍规律来思考,这种现象正揭示出礼制的产生。

《左传》云:“酒以成礼”。

从莒县陵阳河及其附近大汶口文化遗址中出土的大陶尊、陶盆和硕大无比的滤缸,证明这里上古时候酿酒业的历史与发达,与之共存的诸多形象生动成套的组合盖似卧鸟状的陶杯,则是饮酒的工具。

二是莒人最早发明了纪历之法。

根据古代有关记载推测,陵阳河遗址出土的陶文“”字的原始意义,应是远在5000年前,居住在莒地的东夷部族,为祈祷农业丰收,庆祝春季到来,摹画对太阳神举行祭祀场面的一个图像文字。

其表现的内在实质意义,则是关于当时殊为重要的天文历法,用日出方向确定春分、秋分,用测日影确定夏至、冬至。

这是莒地先民生产、生活经验积累的结果。

三是莒人开创了祖国中医药与针灸的先河。

在古莒文明中医学比较先进,莒地大汶口文化遗址中还发现了古人针砭用的砭石,并且出土的遗址墓葬较为普通,这是当时用于针砭疗疾的良好器具。

四是古莒国成为山东区域最早发行铸币的国家。

先秦时期山东地区共有关市10处,其中8处即在莒国范围之内,充分说明莒国经济发达的盛况。

莒国故城铸币遗址的发掘和币范的出土,为这一分析推断提供了物证。

莒作为东夷文化的源头,顺理成章的成为最早铸币的国家。

在临沂汉墓出土文物中,有“莒市”、“市”、“市府草”等铭文戳记,这些都说明春秋战国以至秦汉时期莒地手工业、农业和商业发展的盛况。

在齐、鲁文化中,齐重工商而鲁重农桑,莒文化与之比较,兼有二者之长,有自己的鲜明特色。

五是文化艺术相当发达。

从新石器时代而绵历至秦汉,莒地一直是制陶业发展的中心区域。

如出土的龙山文化的蛋壳陶,有“薄如纸,硬如瓷,明如镜,黑如漆”之美誉,尤其是这里出土的大汶口文化的代表作——白陶鬹,更是难得的艺术佳作。

近年在莒地出土的成组的编钟等组合乐器,其突出特色在周边齐、鲁、莱、纪等国中少见。

出土的陶制牛角号,今天鼓之仍声音悠扬。

莒文化联带南北、通贯中西,为古代文化的纵横交流做出了突出贡献。

莒文化时代久远。

学者们研究认为,莒文化发生发展的时间,至少应有上万年的历史。

从新石器时代早期,古老的莒地先民,即在沂沭流域繁衍生息。

从考古文化上对应,莒地的大汶口、龙山文化则大致分别相当于太昊、少昊的时代,岳石文化则相当于夏代。

商代、两周至战国则有确属于莒国的文献和考古资料,流风余韵,绵延至汉魏以降。

莒文化与齐、鲁文化始终在交流融汇。

在西周和春秋长达六七百年的时间里,齐、鲁、莒文化沿着各自独特的道路发展,使山东地区的文化格局里显现出多元化状态。

“莒虽小国,东夷之雄者也”。

莒频繁地参与大国会盟,《左传》记载就有27次之多。

莒也积极接纳危难者奔莒避难。

“庄公八年,公子小白奔莒”,“闵公二年,鲁公子庆父奔莒”,这两个人都是历史上留名的人物,“庆父未死,鲁难未已”。

公子小白即后来的齐桓公,他从莒国发难成为春秋五霸之首,留下了“毋忘在莒”的千秋佳话。

公元前284年,燕将乐毅伐齐,连下七十余城,唯莒与即墨不下。

“毋忘在莒”还与现代史上两个著名人物毛泽东、蒋介石有联系,上世纪七十年代,毛泽东在南巡广州时,“敲打”莒县人刘兴元将军,要他“毋忘在莒”,站稳政治立场,不忘本色。

1964年12月蒋介石视察金门,发起“毋忘在莒”运动,要台湾军民励精图治,奋发图强,反攻大陆。

时至今日,台湾军事节目仍名《莒光日》。

作为东夷文化的主体,作为面向大海的代表文化,莒文化与中原文化相比,它突出了东夷人特有的礼制和习俗传统,以及图强务实、开拓创新的创造精神。

正是这种精神,激励着一代代的莒地人民自力更生、发奋图强、勇攀高峰。

尤其是在人民当家作主的新时代,这种精神已成为莒县人民建设家园的力量源泉。

在古老莒国大地上,出现过许多历史名人。

除了开国之君兹舆期外,历代还出现了不少颇有作为的政治家、文学家、仁人志士。

南朝刘宋著名政治家刘穆之,文武兼备,博览多通,以勤于国事著称。

南梁著名文字批评家刘勰家贫好学、终身不娶,撰写出文学理论名著《文心雕龙》。

他主张文学作品既要有风骨又要有文采,特别提出文学批评的六项标准,堪称我国第一部文学批评专著,不仅在中国文学史上占有重要地位,而且享誉世界,日本和法国早在18世纪、19世纪就已经翻译出版了《文心雕龙》。

南齐历史学家臧荣绪精心编撰《晋书》110卷。

明清之际女诗人纪映淮所写著名的秦淮竹枝词编入了《清诗别裁》。

大画家邴宛麟、扬州八怪之一的李方膺皆学识渊博,名闻全国。

抗日名将刘震东,勇守莒县,壮烈捐躯的精神尤为后人称道。

三、充分挖掘莒文化丰富内涵和精神实质,深层推进莒文化的研究开发利用,实现文化大发展大繁荣,推动莒县经济社会又好又快、更好更快发展。

莒县县委、县政府把莒文化研究、开发和利用作为“文化树县”的重要内容,有组织地对莒文化这一宝贵历史文化财富进行了系统研究和初步开发利用。

在社会各界的共同努力下,社会上成立了不少从事莒文化研究的民间组织,县里邀请国内有关知名专家学者和大专院校教授,组织举办了三次莒文化研究方面的学术研讨会议,初步明确了莒文化在山东省历史文化中的地位和作用,确立了“明理诚信、自强不息”的莒文化内涵,出版了《莒文化研究文集》、《莒城史话》、《莒文化艺术大典》、《莒州诗词选》等学术研究文献,莒文化研究在学术层面上取得了一定成就。

在加强学术研究的基础上,我们逐步加大了对莒文化的推介和利用。

通过对莒文化的开发和宣传,提升了莒县的知名度和美誉度,促进了招商引资和经济发展。

丰富的莒文化为莒县文化产业的发展奠定了坚实基础。

一是为莒县旅游业的开发提供了条件。

我县历史文化遗存丰富,县内大汶口文化、龙山文化、岳石文化等遗址达1200余处,是旅游开发的宝贵资源。

特别是馆藏文物12000余件的莒州博物馆,与青州博物馆、滕州博物馆并称山东三大县级博物馆,成为多年来莅莒客人的必览之处,年接待观众6万余人次。

具有近4000年悠久历史的古银杏树和建于南北朝时期的定林寺,更是得天独厚的旅游资源。

近年来,县委、县政府审时度势,做出了大力发展旅游业的决策,并成立了全县旅游工作领导小组,聘请有关专家学者论证制定了《莒县旅游总体规划》,并确定以浮来山景区开发建设为切入点和突破口,带动其它景点的开发建设。

新一届县委、县政府继续把浮来山开发建设作为一项重点工程来抓,在继续抓好规划建设的同时,成功组织举办了多届浮来山福寿文化节,使浮来山的知名度进一步提高。

二是莒文化与现代经济的结合日益紧密。

随着市场经济的发展,各级逐渐认识到品牌的重要性,积极挖掘、利用莒文化,打造地方特色名牌,促进经济发展。

县内先后有50多家企业围绕莒文化对产品进行商标注册,开发生产出“浮来春系列白酒”、“浮来青茶”、“文心酱菜”、“陵阳河西瓜”等产品,这些产品依靠深厚的莒文化,大大提高了产品知名度和市场占有率。

同时,有许多商店、酒店、街道等围绕莒文化进行命名,使人们切身感受到了莒文化气息和莒国故城的文化品位,并取得了明显的经济效益。

三是以书画装裱交易为主体的文化市场初具规模。

丰厚的历史底蕴为莒县书画业的发展提供了深厚土壤,日渐发展壮大的书画创作队伍为书画业的发展注入了新的活力,随着人们物质生活的不断改善,我县的文化市场逐步由单一的书画市场走向以书画为主体,兼有根雕、石刻、木刻、瓷刻、剪纸、刺绣、花鸟鱼虫、奇石盆景、工艺挂扇屏风、草编柳制品等多门类的文化艺术市场。

据不完全统计,全县文化艺术行业从业人员达2000余人。

仅就书画而言,全县共有书画装裱店100余家,莒县特艺品公司年装裱书画在12000套以上,另有屏风、挂扇、雕刻等多种类型的特艺品,年销售额百万元以上,部分产品销往美国、日本、韩国等20多个国家和地区。