高考语文大一轮复习——深化欣赏水平讲义

- 格式:docx

- 大小:182.33 KB

- 文档页数:8

专项对点练(三十四) 深化欣赏水平,准解技巧、语言题一、阅读下面的文字,完成1~4题。

(21分)桐花满地雪小禅起初,我是不喜欢桐花的。

桐花命贱,粉不粉艳不艳的,大朵大朵地开着,形状也散,因为大,觉得没了形似的。

更有那颜色,有灰败的暗在里面,所以,我初见桐花,便觉得不是我的花。

只因为它没有灵性,好像一个呆滞的乡下女子。

后来喜欢了看电影,发现电影院里有几棵泡桐,高大健硕,足有几十年了吧。

三四月间,一树一树的花开,粉灰色的桐花开遍了天空,我恰是十五六岁的年龄,一下子惊艳。

那是故乡的老电影院,院子里因为有几棵泡桐,显得鬼魅而虚幻。

我常常和同学跑去看电影,当然是要逃课的。

电影票两毛钱一张,今天是粉的明天是蓝的,细细的长条,前面印了座位,多少排多少号,后面是日期。

我们偶尔也逃票,如果当天恰好是蓝色的票,而我们前几天恰好用过蓝色的票,于是混进去,感觉占了极大便宜。

无限的快乐,贼的快乐。

那时玲是我的密友,她总是与我一起跳过一中的墙去看电影,有时去得早,就捡几朵桐花放到书里。

玲说,这花要是不败该多好啊。

这句话多傻啊!我笑话她总是说傻话,她又说,花无百日红。

后来她转学走了,我一个人再去看电影时总是会想起她。

我把桐花夹在信里寄给她。

我问她,你那里有桐花吗?问她的时候,她就哭了。

因为我发现,信纸上有泪痕。

每天上学都要路过电影院,我总是不经意地扭头看那些泡桐,春去春回,看了三年。

我离开了故乡。

小城的桐花,已散落在记忆的河岸上,桐花穿过两岸光阴,只是无比的凄美。

惨绿的少年就那样一挥而去。

再回故乡,却不见了桐花。

电影院早就黄了,于是拆掉,盖了商城,里面无限的热闹。

电影院不复存在,当然也没有桐花了。

正是人间四月天,我却惶惶然,好像失了什么,无限地惆怅。

后来同学聚会,说起那时偷着去看电影。

有个男生说,我那时暗恋一个女生,送了票给她,站在梧桐树下等着她,说好了七点见的,她一直没有来,真是叫我立尽了梧桐影。

然后他转脸问我:你记得那里有几棵泡桐吗?我差点儿泪湿眼眶。

2024年高考语文一轮复习课件(部编新高考版)语言文字运用•语言表达板块八学案72赏析词语和句子表达效果——定准角度,揣摩比较复习任务1.掌握词语表达效果赏析的方法。

2.掌握句子效果比较赏析的角度和方法。

考情微观年份卷别提问方式设题角度命题特点2022年全国乙卷文中画横线的两处,都由三句话并列而成,但第一处主语“我”只出现一次,第二处主语“你”再三出现,二者的表达效果有什么差别?请简要说明。

(4分)赏析词语的表达效果①在语言表达运用中考查语言的表达效果是高考最新动向及独特的命题视角。

这一特点或考向变化值得关注。

②考查语言表达效果的切入点有二:一是词语的表达效果(主要是人称代词的使用),二是句子的表达效果(主要是原句与改句的效果比较)。

考查体现了语言表达手段的综合运用和表达效果的全面分析。

③就题型来看,主要使用主观题型;就试题难度来看,初做有点难,但一旦与文学阅读中的艺术欣赏题打通,并没有多大难度。

2022年新高考Ⅱ卷文中写到自己的祖父,没有一处使用“他”,这样写有什么好处?(4分)赏析词语的表达效果2022年新高考Ⅱ卷文中画横线的部分突出了“祖父”的衰老死亡和“我”的成长是一个同时发生的逐渐变化的过程,这一表达效果是怎么取得的?(4分)赏析句子的表达效果2020年新高考Ⅰ卷文中画波浪线的句子可以改写成:“我心满意足地把饼和粥都一扫而光。

”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?(4分)比较原句与改句的表达效果知识图要活动一 掌握词语表达效果赏析的方法1.(2022·全国乙)文中画横线的两处,都由三句话并列而成,但第一处主语“我”只出现一次,第二处主语“你”再三出现,二者的表达效果有什么差别?请简要说明。

大家经常会发出这样的问话:我脸洗得干净吗?眼睛亮吗?牙齿露出来好,还是不露出来好?我们男孩平时不大在意的问题,照相的时候会一下子冒出来。

不过没关系,旁边总会有别的人提醒:你脸上粘了个东西,你头发乱了,你牙上有韭菜。

2024年高考语文一轮复习课件(部编新高考版)古诗阅读与鉴赏板块六学案52赏析物象与人物形象——由形悟神,内外合一复习任务1.抓住咏物诗中的语言文字,把握物象特征和情志。

2.分清两类人物形象,把握人物形象特点。

考情微观年份卷别篇名提问方式设题角度命题特点2022全国甲卷《画眉鸟》《画眉禽》这两首诗中,画眉鸟所起的作用并不相同。

请简要分析。

(6分)物象作用分析①物象多考查概括物象特征与情志。

②人物形象多考查概括人物形象特点。

③属于轮考点。

2020全国Ⅲ卷《苦笋》诗人由苦笋联想到了魏征,这二者有何相似之处?请简要分析。

(6分)物象特征分析2017全国Ⅱ卷《送子由使契丹》本诗首联表现了诗人什么样的性格?请加以分析。

(6分)性格分析知识图要活动一 分析概括物象特征和情志物象,就是被作者人格化了的描写对象。

作者塑造物象是为了言志、言情、言心声。

物象与景物形象有所不同,从描写对象上看,物象是咏物诗中的主体形象,而景物形象在其他诗中无主次之分;从作用上看,物象是作者用来寄托思想感情的象征性形象,景物形象在诗中主要是通过一幅画面,渲染一种气氛,从侧面烘托作者的思想感情。

同一种事物,可以是事物形象,也可以是景物形象。

如柳,在贺知章的《咏柳》中是事物形象,而在柳永的《雨霖铃》中则是景物形象。

(2020·全国Ⅲ)阅读下面这首宋诗,完成后面任务。

苦 笋陆 游藜藿盘中忽眼明①,骈头脱襁白玉婴。

极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。

我见魏征殊媚妩②,约束儿童勿多取。

人才自古要养成,放使干霄战风雨。

[注] ①藜藿:藜和藿。

泛指粗劣的饭菜。

②唐太宗曾说,别人认为魏征言行无礼,我却觉得他很妩媚。

鉴赏 食粗茶淡饭之时,被藜藿占据的盘中,剥开的苦笋如退去襁褓肤白如玉的婴儿,让诗人眼前为之一亮。

面对盘中白而有节的苦笋,诗人不禁想到性情耿介之人,笋之节与生俱来,人之耿介又何尝不是?诗人定然读过黄庭坚的《苦笋赋》,自然而然地想到了耿介敢谏的魏征。

高考语文大一轮复习第3部分专题16 第6讲深化欣赏水平讲义不分版本深化欣赏水平欣赏艺术技巧既是高考的重点,也是高考的难点,这类考点旨在考查考生对文学作品的鉴赏能力,要求较高。

就散文艺术技巧而言,高考常以表达技巧鉴赏和语言特色鉴赏两类题型进行考查。

对于这两类题型,均需先准确判定所用技巧或所属语言特色,然后再结合文本多角度透彻分析。

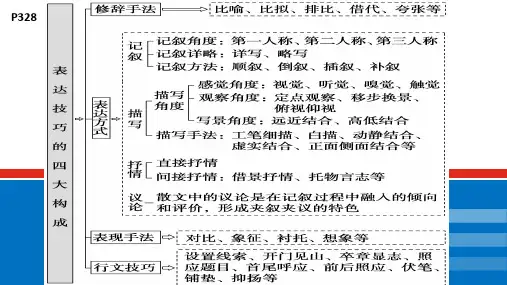

题型一鉴赏艺术技巧一、什么是表达技巧鉴赏“表达技巧〞是个综合性概念,它包括了散文表情达意的所有手段,如表达方式运用技巧、表现手法运用技巧、修辞手法运用技巧、行文技巧,等等。

修辞手法比喻、比较、排比、借代等(散文常用)表达方式记叙①记叙角度:第一人称、第二人称、第三人称②记叙详略:详写、略写③记叙方法:顺叙、倒叙、插叙、补叙描写描写角度①感觉角度:视觉、听觉、嗅觉等②观察角度:定点观察、移步换景、俯视仰视③写景角度:远近结合、上下结合描写手法:工笔、白描、动静、虚实、正面、侧面等(散文常用) 抒情①直接抒情②间接抒情:借景抒情、触景生情、融情于景、托物言志等(散文常用)议论散文中的议论,是在记叙过程中融入的倾向和评价,形成夹叙夹议的特色表现手法比照、象征、衬托、抑扬等(散文常用)行文技巧设置线索、开门见山、卒章显志、照应题目、首尾照应、前后照应、伏笔、铺垫等二、怎样考表达技巧鉴赏审题定向题干例如这类题目的题干中往往有“分析〞“赏析〞等作答动词和“表现手法〞“细节〞“人称〞(1)(XXXX·天津卷)请赏析文中画线的句子。

(《虹关何处落徽墨》)(2)(XXXX·全国卷Ⅱ)作者交替使用“你〞和“我〞两个不同的人称,其中蕴含着怎样的态度?请结合全文进行分析。

(《窗子以外》)(3)(山东卷)赏析文中画线句子的表现手法与表达效果。

(《四堡雕版》)(4)(重庆卷)作者在旅途中与到达甘森后的所见有何不同?这样写运等表答题方向的名用了什么表现手法?有何表达效果?(《甘森的西红柿》)词。

深化欣赏水平欣赏艺术技巧既是高考的重点,也是高考的难点,这类考点旨在考查考生对文学作品的鉴赏能力,要求较高。

就散文艺术技巧而言,高考常以表达技巧鉴赏和语言特色鉴赏两类题型进行考查。

对于这两类题型,均需先准确判定所用技巧或所属语言特色,然后再结合文本多角度透彻分析。

题型一鉴赏艺术技巧一、什么是表达技巧鉴赏“表达技巧”是个综合性概念,它包括了散文表情达意的所有手段,如表达方式运用技巧、表现手法运用技巧、修辞手法运用技巧、行文技巧,等等。

(一)“三审”题目明方向散文表达技巧鉴赏题的审题同古代诗歌表达技巧鉴赏题的审题类似,也包括以下三点:1.审题型即审表达技巧鉴赏题是明考型还是暗考型。

所谓明考型,即在题干中直接要求分析其表达特色,如“请分析其表达特色”;所谓暗考型,即题干中带有“赏析”或“如何描写(表达)的”“这样写有什么好处”等。

2.审范围即审所给的材料是片段、局部的(如一段或几段、一段中的画线句子),还是全文、整体的。

审清这一点对答题尤为重要。

行话有“整体看手法,局部看修辞”,说的就是如果鉴赏的是全文,则首先要考虑表现手法;如果是局部,则首先看修辞手法。

“首先”就是优先,但并不是说其他角度不考虑。

3.审角度即审题干要求鉴赏的角度是定向的还是多向(多角度)的。

所谓“定向”,就是题干明确规定了鉴赏的角度,如从“修辞手法”角度等。

“定向”一般为单一角度,当然,单一角度还可细化为更小的角度。

散文鉴赏题多是多向(多角度)的。

(二)“三步”答题保规范典例1 (2018·浙江卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

阅读文本见第3讲[典例1]《汴京的星河》。

文中画波浪线部分连用10个“一”,具有怎样的艺术效果?兴尽欲归时,在长街的拐角处,却又见到了一幅教我怦然心动的景象——一间小木楼的门窗呀地一声启开,一根长竿软软地伸将出来,竹竿头上,滴溜溜地悬了一盏八角宫灯,那宫灯虽小,款式却玲珑剔透,做工也极精致细巧。

一时间,我没看清灯壁上那悠悠旋转的花卉图样,只觉得像飘过去一簇飞花,一团流云……我看得呆了,循了那挑灯的手望去,恍恍的灯影下,只见是一个穿猩红雪衫的姑娘。

许是那衣衫太红,那灯光太朦胧了,我看不清姑娘的眉眼儿,只见她那笑盈盈的脸蛋儿,被身上那件红衫,手中的那盏红灯,映照成了一团艳艳的红云……[解题指导]这是一道明考型的表达技巧鉴赏题。

解答此题首先要分析10个“一”写了什么内容,然后结合画波浪线部分在文章中的位置考虑跟上文的关系,最后思考这样写有何表达效果。

“一幅教我怦然心动的景象”“一间小木楼”“一根长竹竿”“一盏忽八角宫灯”“一个穿猩红雪衫的姑娘”等描绘出了一幅作者猛然间发现的汴京城的优美星河图,与上文提到的“古人观灯”和“无数次揣想过《东京梦华录》笔下灯宵月夕”相呼应,古今对照,现实与想象对照;同时这一安谧祥和的图景与上文熙熙攘攘的图景对照,就使得文章思路自由出入于古今,动静相衬,开合有度,韵味十足。

(1)胡文阁的水袖。

具体的水袖,因为买水袖,胡文阁失去了给母亲买生日礼物的机会。

(2)我的“水袖”。

抽象的水袖,具体指我年轻时自己的事情。

因为觉得自己的事情重要,我错过了陪母亲看月季花的机会。

(3)年轻人的“水袖”。

抽象的水袖,具体指年轻人心中的事业、爱情、婚姻、子女等。

年轻人为了追求这些事情而忽视或不珍惜亲情。

(从“具体”和“抽象”两个角度答也可以,注意“紧密结合全文”)答案①连用10个“一”将“东京梦华”定格于一个特定的现实场景,使得作品有开有合。

②前文渲染的是“闹”,此处连用“一”凸显的是“静”,形成强烈反差。

③前文铺陈的是“繁”,此处聚焦于“一”,梦与现实交相呼应,让作品余韵十足。

_ 典例2(2018·天津卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

阅读文本见第3讲[典例4]《虹关何处落徽墨》。

请赏析文中画线句子。

先生姓叶,一个隐者、居士、制笔者,放弃大城市的舒适,只身走进虹关,设立工作室,执刀执笔,刻刻写写画画。

兴致来了,叶老师挥毫泼墨,正是徽墨磨出的浆液、芳香、光泽,正是新的徽墨传人制作出的徽墨。

磨墨时,细润无声,我却听到了墨与砚台的喁喁细语。

触摸着徽墨的韵律,我看到了,看到了徽磨沿着纸的纹理在翩翩起舞,“入纸不晕、书写流利,浓黑光洁”。

真想只做一个书者。

舀一瓢清清的湖水,每日轻柔磨墨,从容铺纸,蘸墨挥洒,过上一段墨落纸上荡云烟的幽静生活。

[解题指导]解答此题首先明确句子所运用的艺术手法,其次结合语句内容分析表达效果。

“喁喁细语”“翩翩起舞”运用拟人的修辞手法,形象生动地写出了磨墨、运墨时的状态。

“真想只做一个书者,舀一瓢清清的湖水,每日轻柔磨墨,从容铺纸,蘸墨挥洒,过上一段墨落纸上荡云烟的幽静生活”表明了作者对墨的喜爱之情和对幽静生活的向往。

答案主要运用了拟人(或“想象”)手法,形象地写出了使用徽墨书写时鲜活灵动的状态,表达了作者的欣喜之情和对幽静生活的向往。

_题型二鉴赏语言特色一、什么是语言特色鉴赏语言特色鉴赏与表达技巧鉴赏在某些方面是有交叉的,比如鉴赏散文运用的修辞手法既可以说是技巧鉴赏,也可以说是语言特色鉴赏。

但鉴赏语言特色更多的在于理解散文遣词造句的特点,体会行文的风格,品味语言的韵味;这一点和鉴赏技巧侧重分析手法的如何运用及运用效果有着明显的区别。

二、怎样考语言特色鉴赏三、怎样答语言特色鉴赏(一)语言特色鉴赏四角度1.用词之美3豪放、直白、华丽、精练、凝练、柔婉、含蓄、细腻、典雅、凝重、清新、明丽、朴素、活泼、诙谐等。

4.手法之美色”等角度分析,因这3大角度已在“小说”专题中详解,本处就不再细说。

(二)语言特色鉴赏三步骤第一步:概括特点从用词、句式、修辞或风格等角度,用一两个词概括。

概括时既要考虑到一般文本语言的特征,又要充分考虑所给语言片段的特征。

第二步:举例分析结合文本具体表现,紧扣内容(关键词、关键句)析作用(对主旨的体现、对情感的表达)。

第三步:规范解答题目所涉及的语言特色一般是多方面的,答题时应先答最主要、最突出的,然后再答次要的。

答案要分点表述,形成合理的顺序。

另外,指明效果用词要准确,要注意运用术语。

典例3(2018·浙江卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

阅读文本见第3讲[典例1]《汴京的星河》。

作者的兴奋情绪在文中画横线部分表现为怎样的语言特点?汴京城名不虚传,而汴京人也果有奇术异能!你看那一盏盏巧夺天工的彩灯,真个是收尽了祥云五色荧煌炫转,那千百盏争奇斗俏的灯,一一地当街密密地排列开来,交相辉映,金光四射。

近近地看,真是千姿百态,大放光华,直教人眼花缭乱;远远地望,只见高高低低,五颜六色,飞旋流转,闪闪烁烁,道它是银河垂地,一点也不夸张。

不信的话,此时你抬头望望中天,平日如练的素月,也悄然失色,端端地消淡了许多光华。

[解题指导]这是一道语言特色鉴赏题。

画横线语句中,“巧夺天工”“五色荧煌炫转”“争奇斗俏”等词语,辞彩绚丽,带有夸张的意味;“那一盏盏巧夺天工的彩灯”“那千百盏争奇斗俏的灯”“近近地看”“远远地望”是铺陈手法;“高高低低,五颜六色,飞旋流转,闪闪烁烁”使用了排比修辞;“果有”“真个”等副词的运用表现出惊喜的意味;“你看”“你抬头”等第二人称的运用,给人以急于与朋友或亲人等分享喜悦之感。

根据这些分析,总结答案即可。

答案①用词夸饰,辞彩绚丽。

②运用铺陈、排比语句。

③语气急切:用副词“果有”“真个”等加强语气,用“你看”“你抬头”等表现急于分享的兴奋心情。

_阅读下面的文字,完成后面的问题。

万鞋墙梁衡①陕北多山,千山万壑。

有村名赤牛,世代农耕,名不见经传。

近年有退休回村的干部老高,下决心搜集本地藏品,建起一农耕博物馆。

我前去参观,不外乎锄、犁、耧、耙、车、斗、磨、碾之类,也未有见奇。

当转入一巨大窑洞时,迎面一堵高墙,齐齐地码着穿旧了、遗弃了的布鞋,足有两人之高,数丈之长。

我问:“有多少双?”答道:“13000双。

”我脱口而出:“好一堵万鞋墙!”②这鞋平常是踩在脚底下的,与汗臭为伴,与尘土、泥水厮磨,是最脏最贱之物,穿之不觉,弃之不惜,几乎感觉不到它的存在。

今天忽然被请到墙上,隆重聚会,就像一支浩浩荡荡的翻身奴隶大军,顿然感到它的伟大。

不管什么鞋,都已经磨得穿帮破底、绽开线头,鞋底也磨成了薄片。

仔细看,还能依稀辨出原来的形状、针脚、颜色。

每一双鞋的后面都有一个故事,从女人做鞋到男人穿它去种田、赶脚、打工等,一个长长的故事。

我们这一代人都是穿着母亲亲手做的布鞋长大的,又穿着布鞋从乡下走进城市,每一双鞋都能勾起心底一段甜蜜或辛酸的回忆。

这鞋墙就像是一堵磁墙,又像是一个黑洞,我伫立良久,一时无语,半天,眼眶里竟有点潮湿。

③在回县里的车上,大家还在说鞋。

想不到这个最普通的穿戴之物,经今天这样一上墙,竟牵动了每一个人的神经。

一种鞋就是一个时代的标志。

中国革命是穿着草鞋和布鞋走过来的。

④中华人民共和国成立之初,我们建第一个驻外使馆,大使临行前才发现脚上还穿着延安的布鞋,匆忙到委托店里买了一双旧皮鞋上路。

大约在20世纪60年代以前,北方农村的人一律穿自家做的布鞋,小时穿妈妈做的鞋,成家后穿老婆做的鞋。

布鞋是维系农耕社会中的男女关系、农民与土地关系的一根纽带。

我想,做鞋也成了农村妇女生命的一部分,从少女时学纳鞋底开始,一直到为妇为母,满头白发,满脸皱纹,她们一针一线地纳着青春,纳着生命。

遇孩子多的人家,做鞋成了女人的沉重负担。

男人们很珍惜这一双鞋,夏天干活尽量打赤脚,出门时穿上鞋,到地头就脱下来,两鞋相扣小心地放在田垄上,收工时再穿回来。

每年农历正月穿新鞋是孩子们永远的企盼,也是母亲笑容最灿烂的时刻。

要说乡愁、亲情、家,布鞋是最好的标志。

⑤鞋不但是人情关系的标志,还是社会进步的符号。

有人说,看一个人富不富,就看他家地上摆的鞋。

我是1963年进大学的,同班有一位从湘西大山里考来的同学,赤着脚上课。

老师问,为什么不穿鞋。

他说长这么大,就没有穿过鞋。

1968年大学毕业,按那时的规矩,我到内蒙古农村当农民劳动一年。

生产队饲养院的热炕,是冬季的晚上村民们聚会、抽烟、说事的热闹地方。

腾腾的烟雾和昏暗的灯光中,炕沿下总是一大堆七扭八歪、又脏又瘪的鞋,其中有一双就是我从北京穿来的,上面已补了13个补丁。

九十年代我已在北京中央国家机关工作,那时的会议通知常会附一句话:请着正装。

“正装”什么意思?就是要穿皮鞋。

⑥那几天在县里采访,虽还有许多其他内容,但脑子里总是转着那些鞋。

立一堵墙以示纪念,是人们常用的方法,最著名的如巴黎公社社员墙、犹太人的哭墙,还有国内外经常看到的烈士人名墙,但集鞋为墙,还是第一次见到。

鞋虽踩在脚下,不像帽子风光,却要承一身之重,走一生之路,最是苦重,也最易被人忘记。

⑦我们常说“慈母手中线,游子身上衣”,却很少人说到“游子脚下鞋”。